歷史沿革,名稱由來,建制沿革,行政區劃,地理環境,位置境域,地形地貌,地質,氣候,水文,自然資源,水資源,植物資源,森林資源,動物資源,礦產資源,人口,政治,現任領導,對外交流,經濟,綜述,第一產業,第二產業,第三產業,社會事業,科學技術,教育事業,文化事業,醫療衛生,體育事業,社會保障,人民生活,交通運輸,數據,公路,鐵路,民航,捷運,歷史文化,民族風情,飲食文化,民間音樂,語言方言,民族文字,風景名勝,概述,自然風光,人文景觀,著名人物,榮譽稱號,

歷史沿革

名稱由來

清代將較早內附的漠南蒙古各部稱為“

內札薩克蒙古”,將後來陸續歸附的喀爾喀、厄魯特等部稱為“

外札薩克蒙古”,不設札薩克的

察哈爾、

唐努烏梁海等部稱為內屬蒙古。“內札薩克蒙古”後來演變出“內蒙古”一詞。在

蒙古語中,內蒙古的名稱原來和漢語一致(鮑培轉寫:

dotuγadumongγol;西里爾寫法:дотоодмонгол)。1947年內蒙古自治政府將蒙古語名稱更改為(鮑培轉寫:

öbörmongγol;西里爾寫法:өвөрмонгол)。其中(鮑培轉寫:

öbör;西里爾寫法:өвөр)蒙古文意思是“山的陽面”即“陰山的南面”。漢語一般仍稱為“內蒙古”,也有少數人稱這一地區為來源於漠南蒙古的一詞,直譯“南蒙古”。

內蒙古自治區 漢蒙雙文

建制沿革

《

史記》記載

夏桀的兒子

淳維是匈奴先祖,並籠統的介紹了淳維北遁後匈奴千餘年的歷史。

“東胡”一名最早見於成書年代可能是先秦的《

逸周書》,《逸周書·王會篇》提到“東胡黃羆山戎戎菽”,考證認為,早在

商初東胡就活動在商王朝的北方。在

老哈河與

西拉木倫河流域發掘的東胡人墓葬被認為是對上述說法的旁證。

燕將秦開擊敗東胡之後,構築“

燕北長城”,在今內蒙古

赤峰市南建右北平部,治所在

寧城。東胡之後往北遷移。

秦國的北部領土已經拓展到內蒙古地區,成為西部霸主。

匈奴

冒頓單于在奪取單于之位後,公元前206年滅了

東胡,並對漢朝產生威脅。匈奴帝國疆域十分廣闊,疆域最東達到遼河流域,最西到達蔥嶺(現

帕米爾高原),南達

秦長城,北抵

貝加爾湖一帶。內蒙古地成為了匈奴與中原王朝爭奪的焦點。

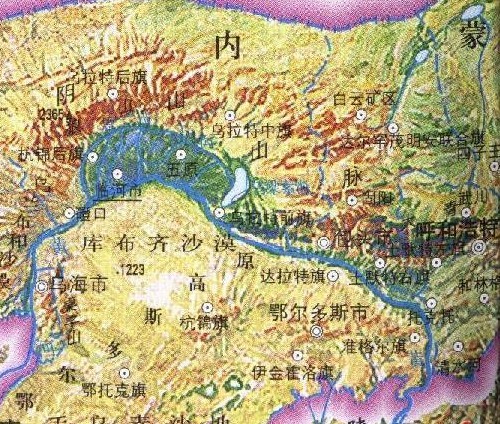

河套地區

東胡被匈奴冒頓單于擊敗,餘部聚居

烏桓山和

鮮卑山,形成後來的

烏桓族與

鮮卑族。從此東胡的名字從歷史上消失。烏桓山和鮮卑山都在內蒙古境內。東漢末年,烏桓部落被

曹操攻克,烏桓山便不見於史籍。

匈奴勢力期間兩次分裂成

北匈奴和

南匈奴,其中北匈奴逐漸北遷、西遷。南匈奴逐漸內徙,後在五胡亂華期間被消滅。

北魏太延五年(439年)

拓跋鮮卑人建立的北魏統一北方,之後時常與柔然發生衝突。而後北魏經歷六鎮之亂後分裂成

東魏、

西魏,

東魏、

西魏隨後也分別被

北齊、

北周所篡。最後北周統一華北,於

隋開皇元年(581年)因楊堅篡位而亡。稱霸塞北的柔然汗國也於

南朝梁承聖元年(552年)為

突厥汗國所滅。

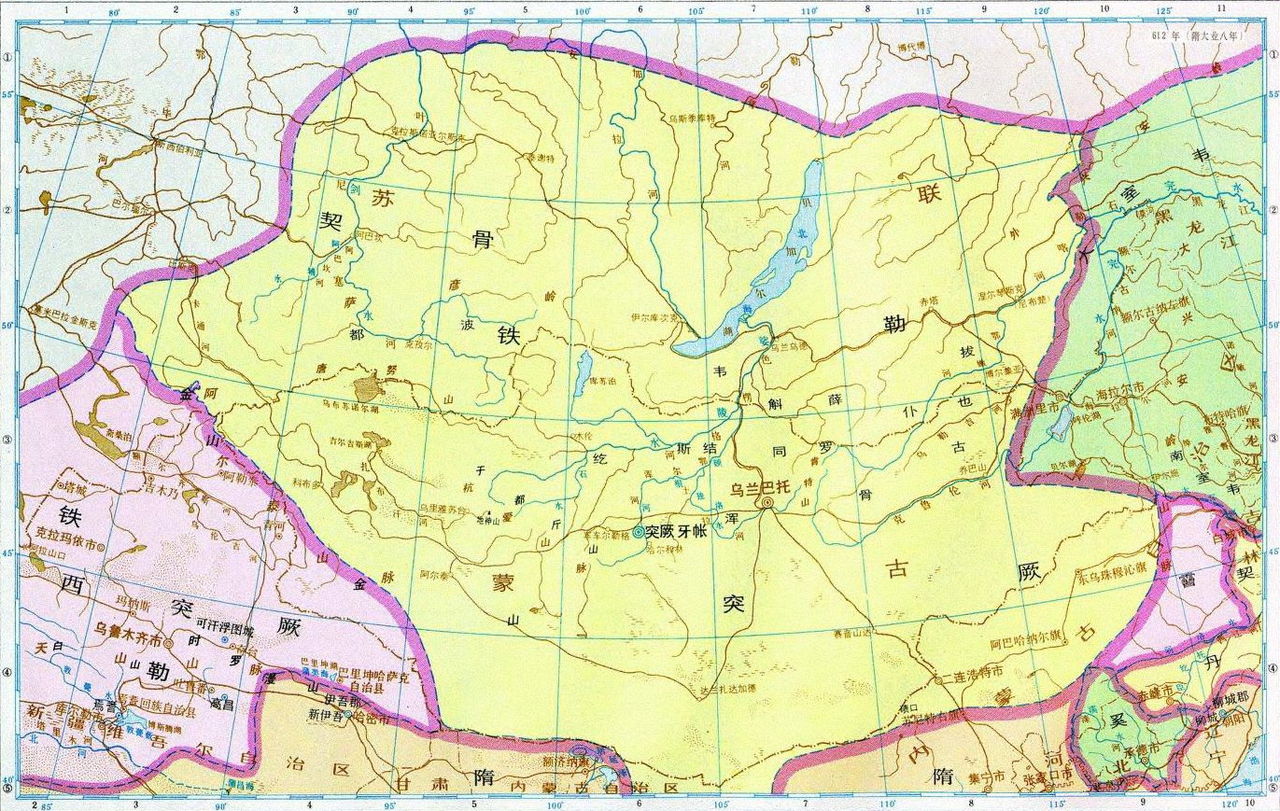

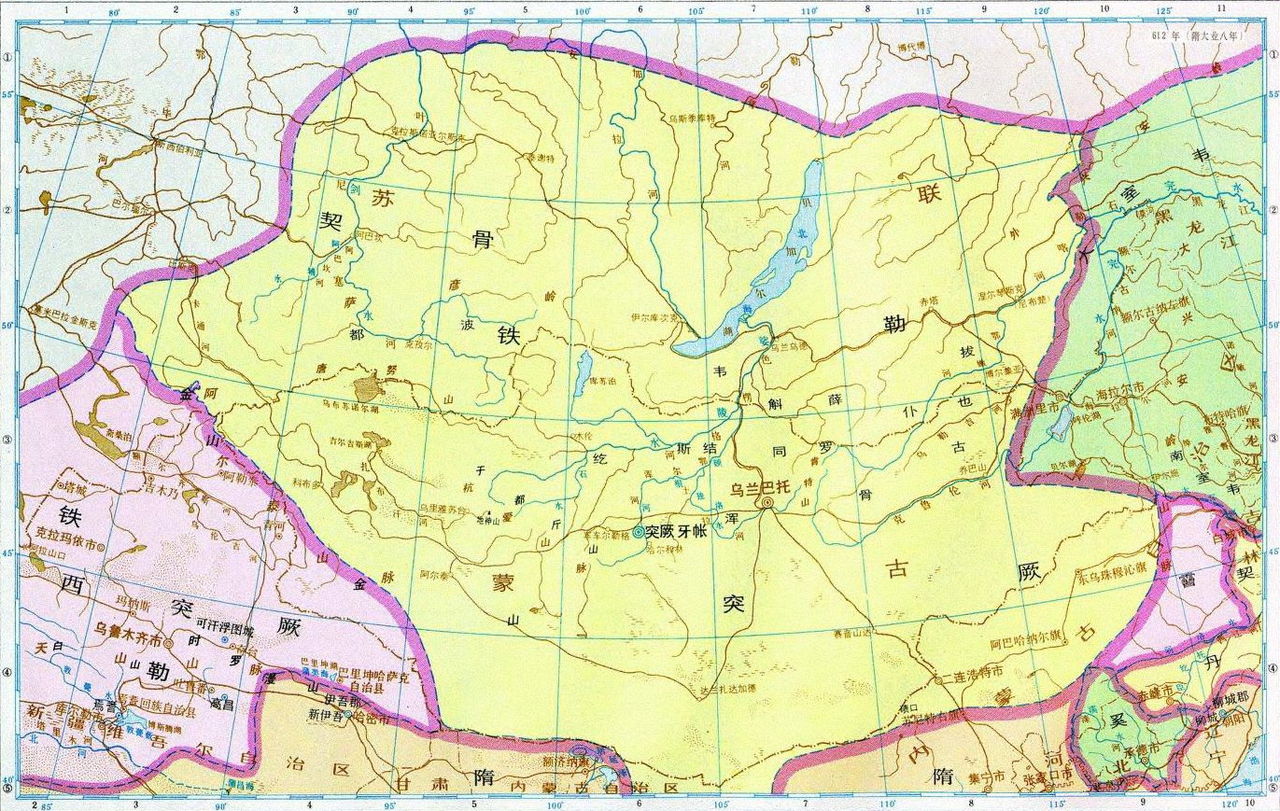

隋開皇十九年(599年),

東突厥突利可汗在突厥內戰中戰敗隻身南下歸附隋朝,隋文帝冊封突利可汗為啟民可汗。在隋朝的大力扶持下,突厥啟民政權在內蒙古建立。這個政權直轄於隋朝中央政府。隋朝與啟民政權保持著密切的

宗藩關係和使臣往來。

隋煬帝曾先後兩次親自出塞北巡,開中原王朝皇帝親臨塞北藩屬政權巡視的先例。隋大業七年(611年),

西突厥處羅可汗亦降隋。隋朝短暫的控制了大約今內外蒙古全境。

唐太宗時,突厥

頡利可汗南下侵唐,迫使唐結

渭水之盟。突厥頡利可汗的牙帳在定襄(今內蒙古

清水河縣林格爾北

土城子古城),貞觀四年(630年)正月,唐將

李靖率三千精騎夜襲陰山趁黑夜攻下頡利可汗的牙帳所在地,迫使頡利可汗逃遁鐵山(今內蒙古

白雲鄂博),貞觀四年(630年)三月頡利被俘,東突厥亡。唐軍把頡利帶到長安,頡利可汗後投降唐朝,老死長安。唐朝在突利可汗故地設定順、祐、化、長四州都督府,頡利可汗故地置

定襄都督府、

雲中都督府。貞觀二十年(646年),唐朝聯合

回紇等

鐵勒部落,擊滅

薛延陀。由

燕然都護府管理鐵勒故地,治所在陰山之麓(今內蒙古杭錦後旗),轄境東到

大興安嶺、西到

阿爾泰山、南到戈壁、北到貝加爾湖的整個蒙古高原。永徽元年(650年),唐朝軍隊俘車鼻可汗,突厥故土盡為唐有。唐高宗設

瀚海都護府(後改名為

安北都護府、

單于都護府),治所在雲中故城(今內蒙古和林格爾西北土城子),領狼山、雲中、桑乾三都督、蘇農等二十四州。唐代天寶元年(742年)將雲州改為雲中(今山西大同市),轄境約是內蒙古

土默特右旗以東,

大青山以南,

卓資縣以西,

黃河南岸及長城以北。乾元元年(758年)雲中再改為

雲州。唐

安史之亂後,內蒙古地西部為

回鶻國控制,以

明教為國教。東部為興起的

契丹人的勢力範圍。五代初年,

契丹入侵,神冊元年(916年),契丹占領雲中故城,單于都護府廢除。

東突厥

五代十國初柔然人的一支後裔契丹人

耶律阿保機於907年創立了契丹部族政權,神冊元年(916年)建立

契丹國,會同十年(947年)更國號為遼國,期間在今內蒙古赤峰市

巴林左旗附近建立了蒙古草原上的第一個都城

上京。遼代“豐州”為今呼和浩特市附近。

遼被金滅了之後,蒙兀

室韋人的一個小小分支的後裔蒙古人進入這一地區,今內蒙古的大部地區還是屬於

金國的範圍。在雲中一帶生活的是突厥支的

汪古。

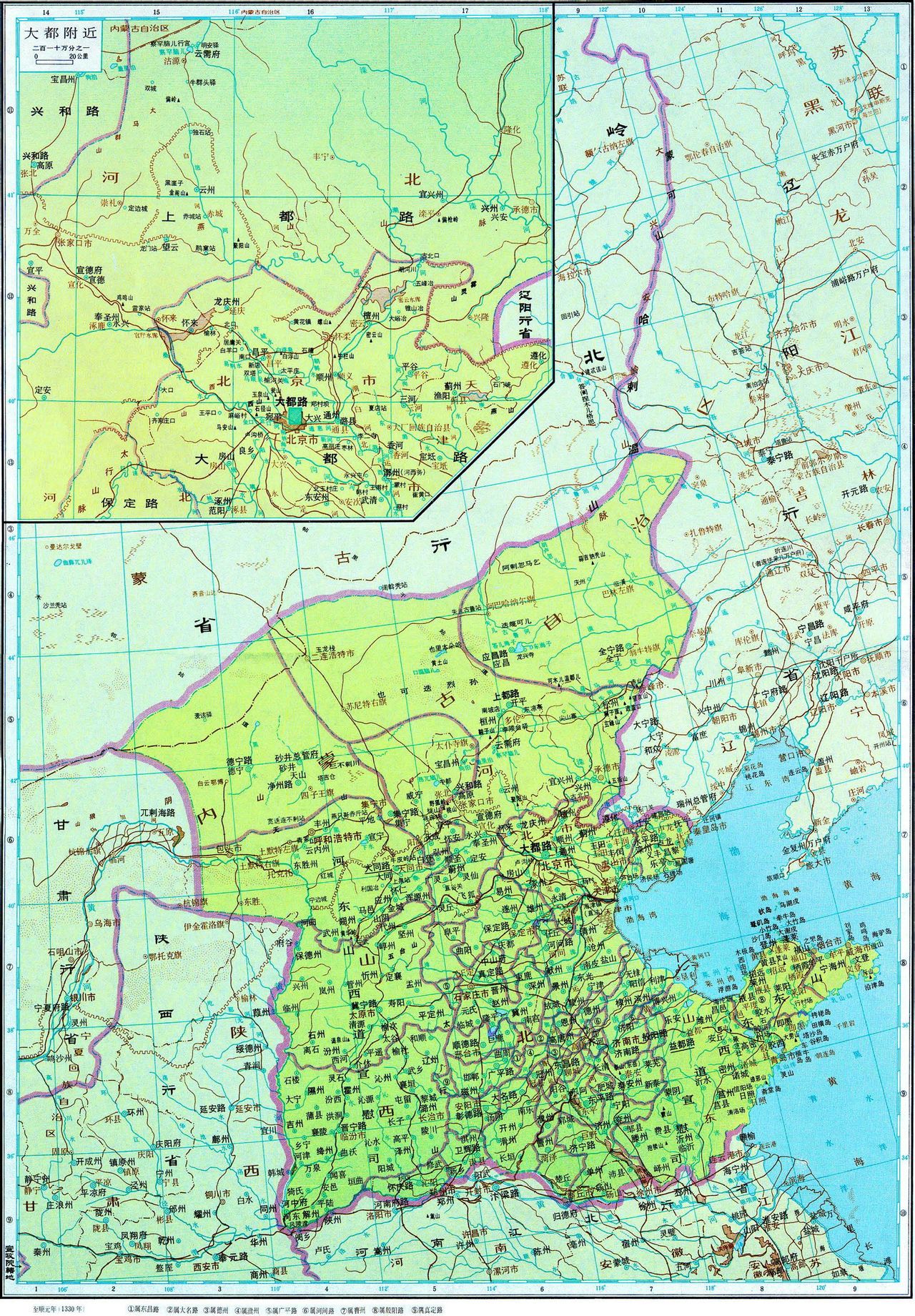

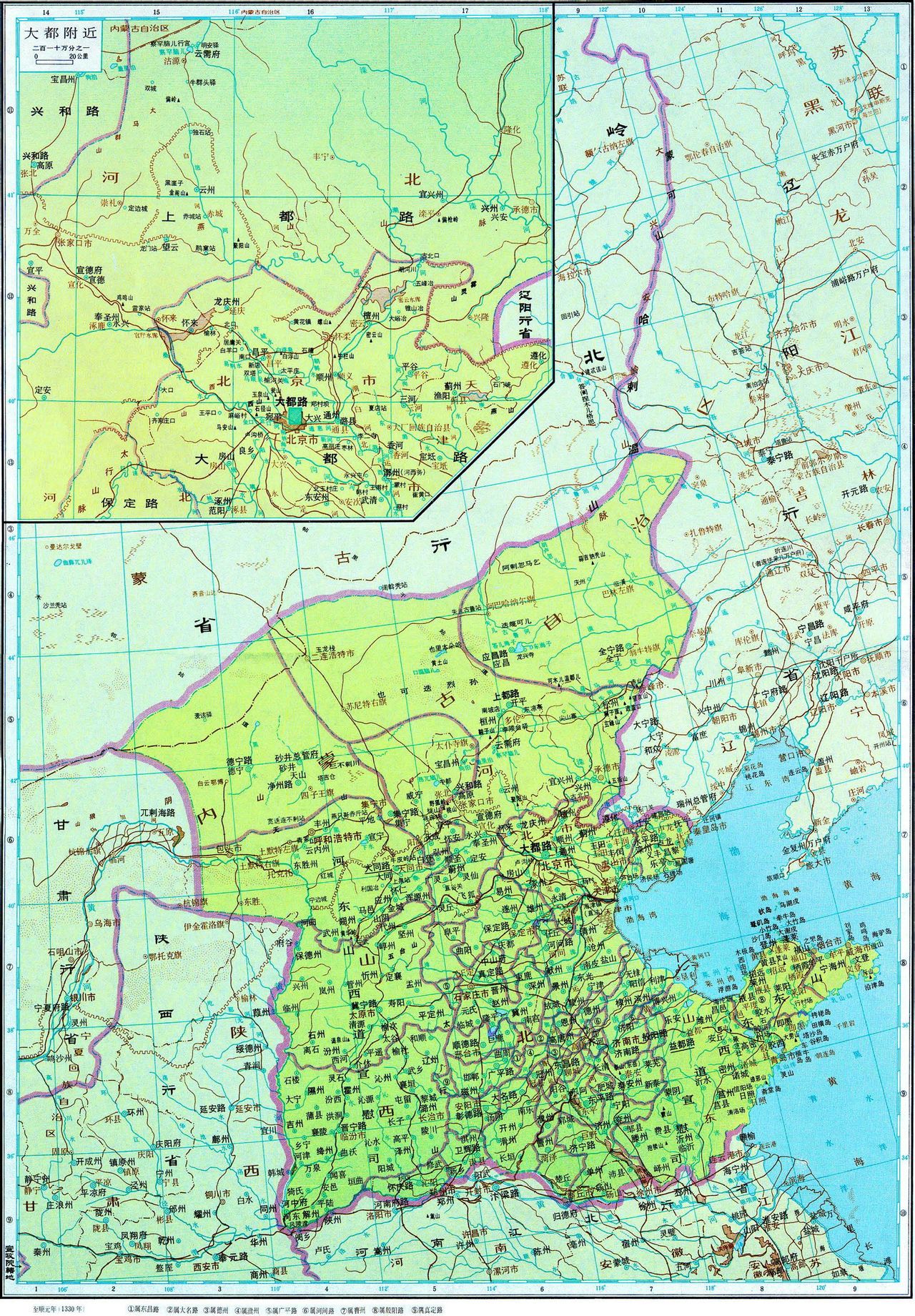

中書省

漠北地區是初期

蒙古帝國的核心地,帝國初期首都就在漠北的

哈拉和林。景定元年(1260年),

蒙哥汗死後,留守首都的

阿里不哥被蒙古本土的貴族推舉為大汗,據有漠北。而忽必烈聞訊後,也在開平自立為大汗,據有漠南。雙方遂展開激烈內戰,歷時四年之久。1264年阿里不哥力竭投降,忽必烈把他幽禁,不久逝世,或謂遭忽必烈毒殺。漠北、漠南盡為忽必烈所有。

明朝成立後元朝殘餘勢力退回漠北,戈壁沙漠北部是蒙古人

北元和洪武二十一年(1388年)北元覆亡之後而分裂出來的

韃靼和

瓦剌和

兀良哈的活動範圍,漠南則是明軍對抗北元的前線反攻基地。明朝在漠南地區先後設定了

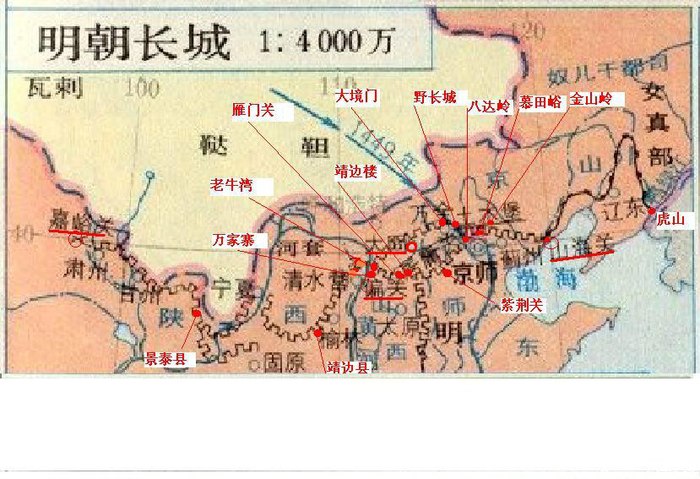

衛所40多處分別為九大塞王轄區,永樂元年後諸衛非徒既廢。

土木堡之變英宗復辟後

河套無人駐守,韃靼在天順年間(1457年—1464年)開始有規模地進入河套,15世紀末,東部蒙古首領

達延汗統一漠南蒙古實現“中興”。隆慶六年(1572年),蒙古首領達延汗的孫子

阿勒坦汗率

土默特部駐牧呼和浩特,並在今

玉泉區境內建“庫庫和屯”城,從此土默特部從草原遊牧過渡到定居生活。阿勒坦汗在此前和明朝訂立藩屬關係,阿勒坦汗被奉為“順義王”。明政府於萬曆年間賜漢名“歸化”,意思是令少數民族歸順、化一,服從明朝廷的統治。

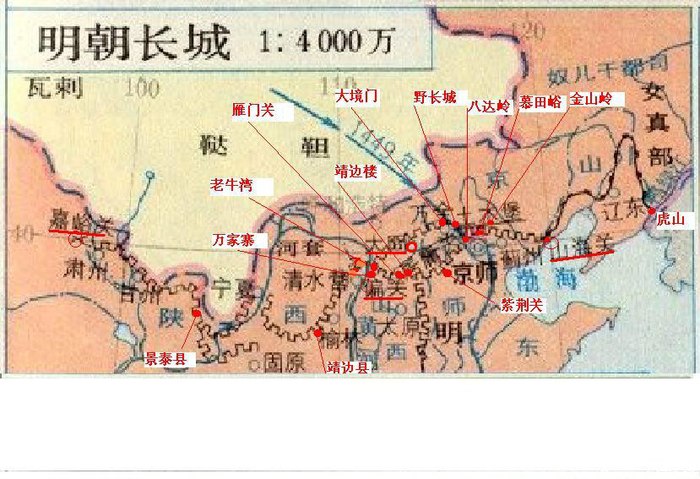

明朝九邊

明朝在

遼東西部、漠南南部、

甘肅北部和

哈密一帶先後設定了蒙古衛所20多處,各衛所長官由蒙古封建領主擔任。

清代前期、中期的內蒙古東北部部分

漠南蒙古16個部49個封建主在崇德元年(1636年)前後歸屬於清朝。此後,

漠北蒙古和

青海的

厄魯特蒙古各部封建主先後向清朝遣使納貢。同時,沙俄的侵略魔爪伸進了中國

新疆厄魯特蒙古地區,並收買和策動厄魯特

準噶爾部貴族

噶爾丹等對

青海蒙古、漠北蒙古和漠南蒙古發動侵襲,清朝經過多次用兵,終於在乾隆四十一年(1776年)平定了準噶爾少數貴族的叛亂,重新統一了蒙古族地區。為了加強對蒙古族的統治,在重新調整蒙古原來的大小封建領地“兀魯斯”、“鄂托克”的基礎上,清政府參照滿族的

八旗制,在蒙古族地區建立了

盟旗制度。清朝雍正十三年(1735年)至乾隆四年在今呼和浩特東部新建軍事駐防城,命名為“

綏遠城”,後將“歸化”、“綏遠”兩城合併為

歸綏縣。清朝時漠南蒙古沒有統一的行政區劃,內札薩克49旗分屬於6個盟,同時呼倫貝爾地區隸屬

黑龍江。

鴉片戰爭後,沙皇俄羅斯不僅通過一系列

不平等條約侵占了中國大片領土,還攫取了各種特權,傾銷商品、輸出資本、修築鐵路、掠奪資源,控制蒙古地區的經濟命脈,掠奪和搜刮財富。鹹豐九年(1859年)6月,英、法侵略軍進犯

大沽口,駐守在那裡的2000多名蒙古族騎兵在

僧格林沁的指揮下,不顧清朝政府的賣國投降命令,奮起自衛還擊。經過一晝夜激戰,擊沉敵艦4艘,斃傷敵軍400多人,打得侵略軍狼狽逃竄。

太平天國運動時期,蒙古族人民掀起了反對清朝政府和蒙古族封建統治階級的鬥爭。鹹豐八年(1858年),內蒙古

伊克昭盟烏審旗爆發了由貧困牧民

丕勒傑等領導的“獨貴龍”運動(或作“多歸輪”,蒙古語“環形”、“圈子”之意。參加“獨貴龍”的人,開會時按環形席地而坐,發表檔案簽名時也依次將名字排成一個圓圈,因以得名),反抗貴族官吏的苛捐雜稅和兵差徭役。此後,在內蒙古西部地區,蒙古族人民都以“獨貴龍”的形式與統治階級不斷地展開鬥爭。內蒙古東部則有蒙古族白凌阿領導的義州、朝陽起義,漢、蒙古等族人民團結戰鬥,打擊了統治者。

皇太極

僧格林沁

辛亥革命時期,沙俄趁機勾結和支持少數封建上層和喇嘛活佛——

哲布尊丹巴等在蒙古地區策動所謂“獨立”、“自治”,煽動民族敗類發動叛亂,妄圖藉機吞併蒙古地區。清亡之後

喀爾喀蒙古走向獨立,而內蒙古則在

中華民國的統治下,分屬於若干省。民國二年(1913年),國民政府改今呼和浩特為歸綏縣,1928年,

綏遠建省,以歸綏縣城區設立歸綏市,作為省會。內蒙古地仍然沒有統一的行政區劃,分屬於綏遠省、

熱河省、

察哈爾省、

寧夏省、

黑龍江省等。

辛亥革命後,日本帝國主義加快侵略步伐。

抗日戰爭期間,漠南蒙古的一部分地區曾被日本軍占領,德王為首的群體與日本帝國合作,成立“

蒙疆聯合自治政府”等機構,管理內蒙古部分地區。20世紀30年代初,內蒙古大部分地區淪為日本帝國主義的殖民地。他們網羅蒙、漢奸頭目,如

德穆楚克棟魯普(即德王)、

李守信、

王英等,拼湊偽軍,建立

傀儡政權,對淪陷區蒙、漢各族人民進行殘暴統治。日本人將歸綏市改為“厚和特別市”。日本戰敗後,復稱歸綏市。

民國三十六年(1947年)4月23日,在

王爺廟(今

烏蘭浩特市)舉行內蒙古人民代表會議,來自內蒙古大部分盟旗的蒙古、達斡爾、鄂溫克、漢、滿、回、壯等各民族代表393人出席會議。會議通過決議,成立了內蒙古自治政府,包含了察哈爾省、

興安省以及寧夏省、熱河省、黑龍江省和綏遠省的部分地區,選舉

烏蘭夫為自治政府主席。會議決定每年的5月1日為內蒙古自治政府成立紀念日。1949年11月,經中央人民政府政務院總理

周恩來批准,自治政府遷址

張家口。

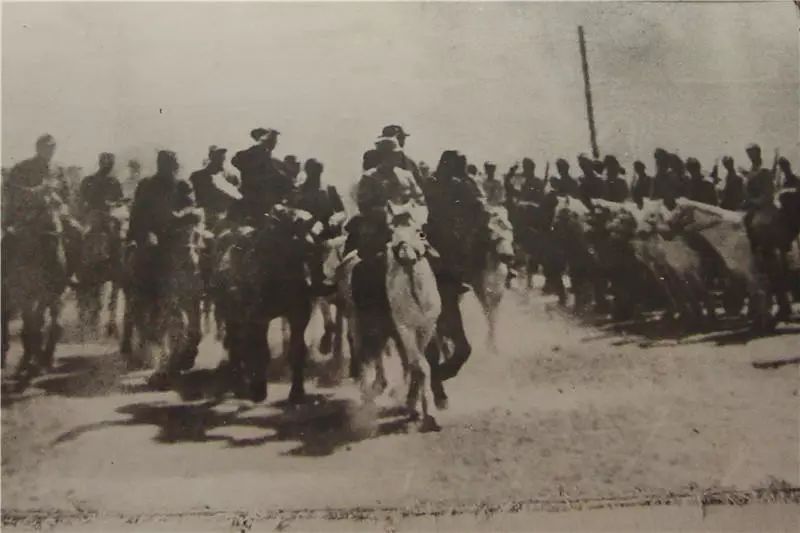

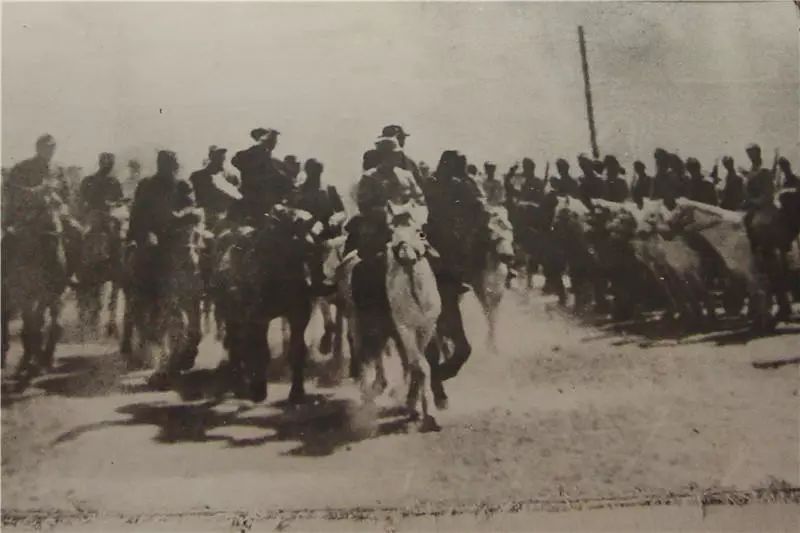

內蒙古自治政府成立後領導人檢閱人民自衛軍

1952年11月張家口劃歸

河北省。1954年,內蒙古自治區人民政府遷到歸綏市,並改稱呼和浩特市,定為內蒙古自治區首府。同年寧夏省撤銷,併入甘肅省。

1955年,撤銷熱河省。赤峰、

烏丹、寧城3縣及

敖漢旗、

喀喇沁旗、

翁牛特旗(原翁牛特蒙古族自治旗改設)3旗劃歸內蒙古自治區昭烏達盟。

伊林

1969年7月5日,內蒙古呼倫貝爾盟(突泉縣、科爾沁右翼前旗、莫力達瓦達斡爾族自治旗和鄂倫春自治旗除外)變更為黑龍江呼倫貝爾盟,莫力達瓦達斡爾族自治旗和鄂倫春自治旗參與組建大興安嶺地區,突泉縣、科爾沁右翼前旗和哲里木盟劃歸吉林省;昭烏達盟劃歸遼寧省;巴彥淖爾盟的阿拉善左旗和阿拉善右旗的巴彥諾爾、烏力吉、塔木素、阿拉滕敖包、筍布爾等公社劃歸寧夏回族自治區;巴彥淖爾盟阿拉善右旗其餘部分和額濟納旗劃歸甘肅省。

行政區劃

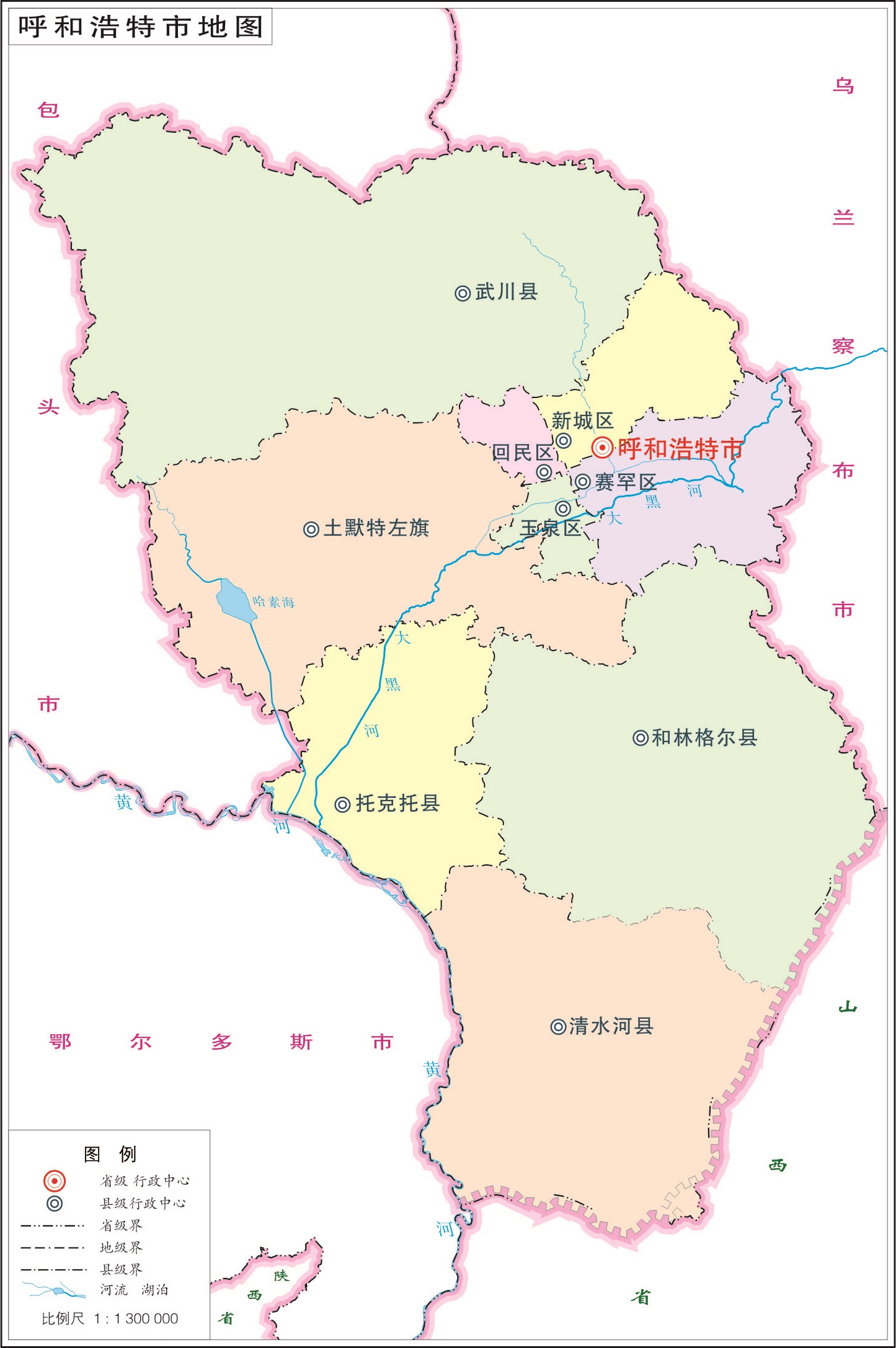

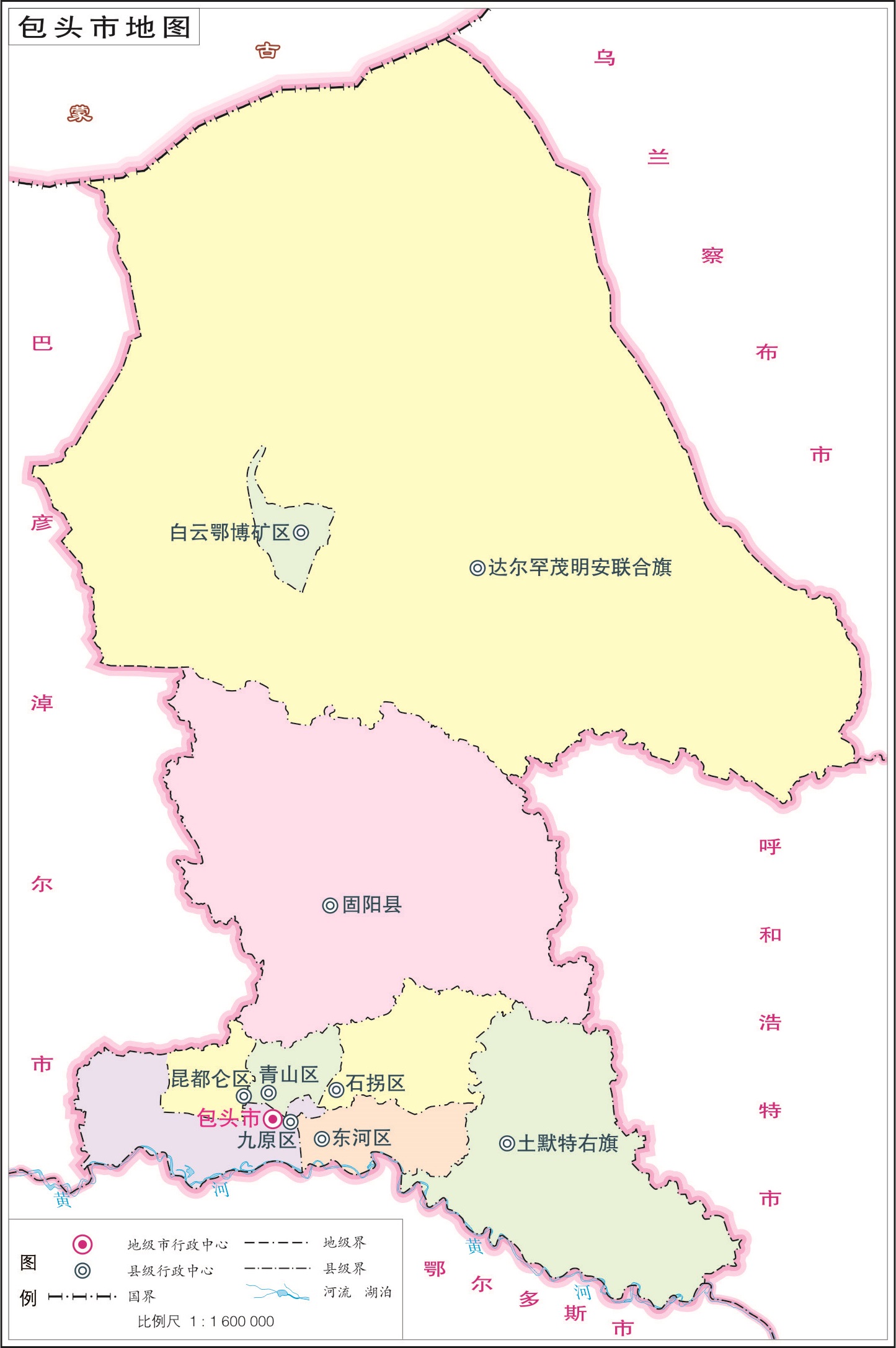

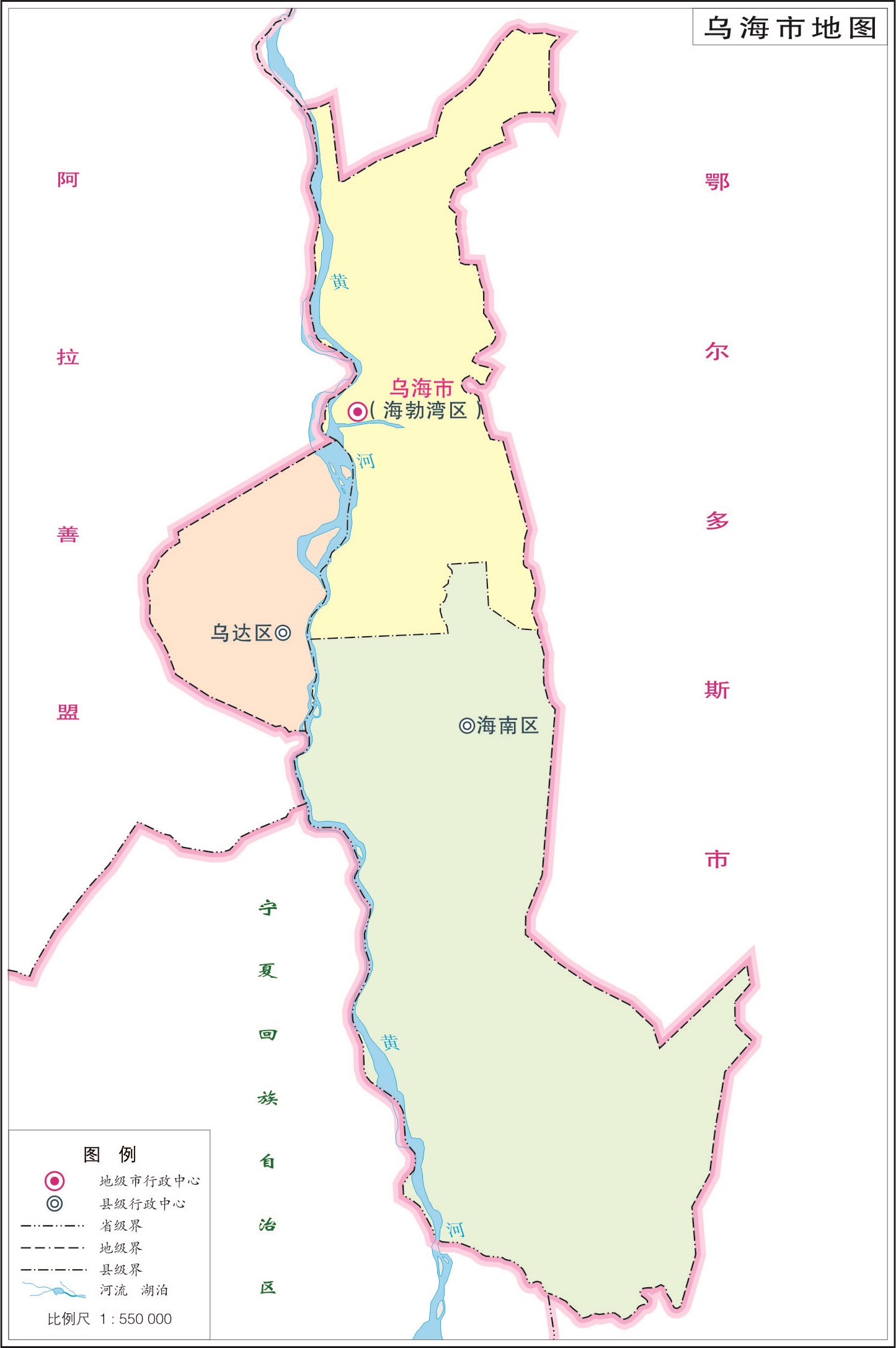

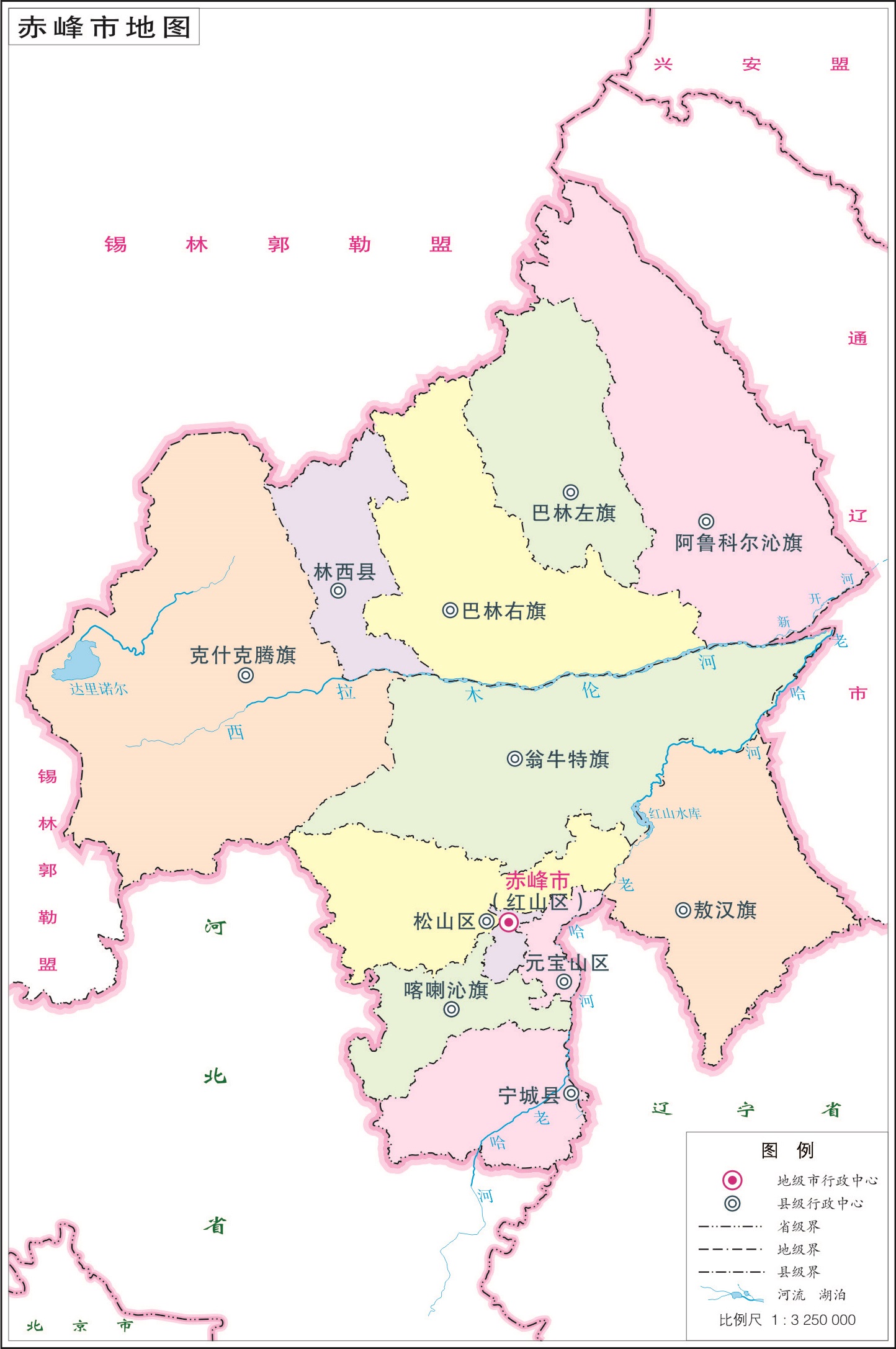

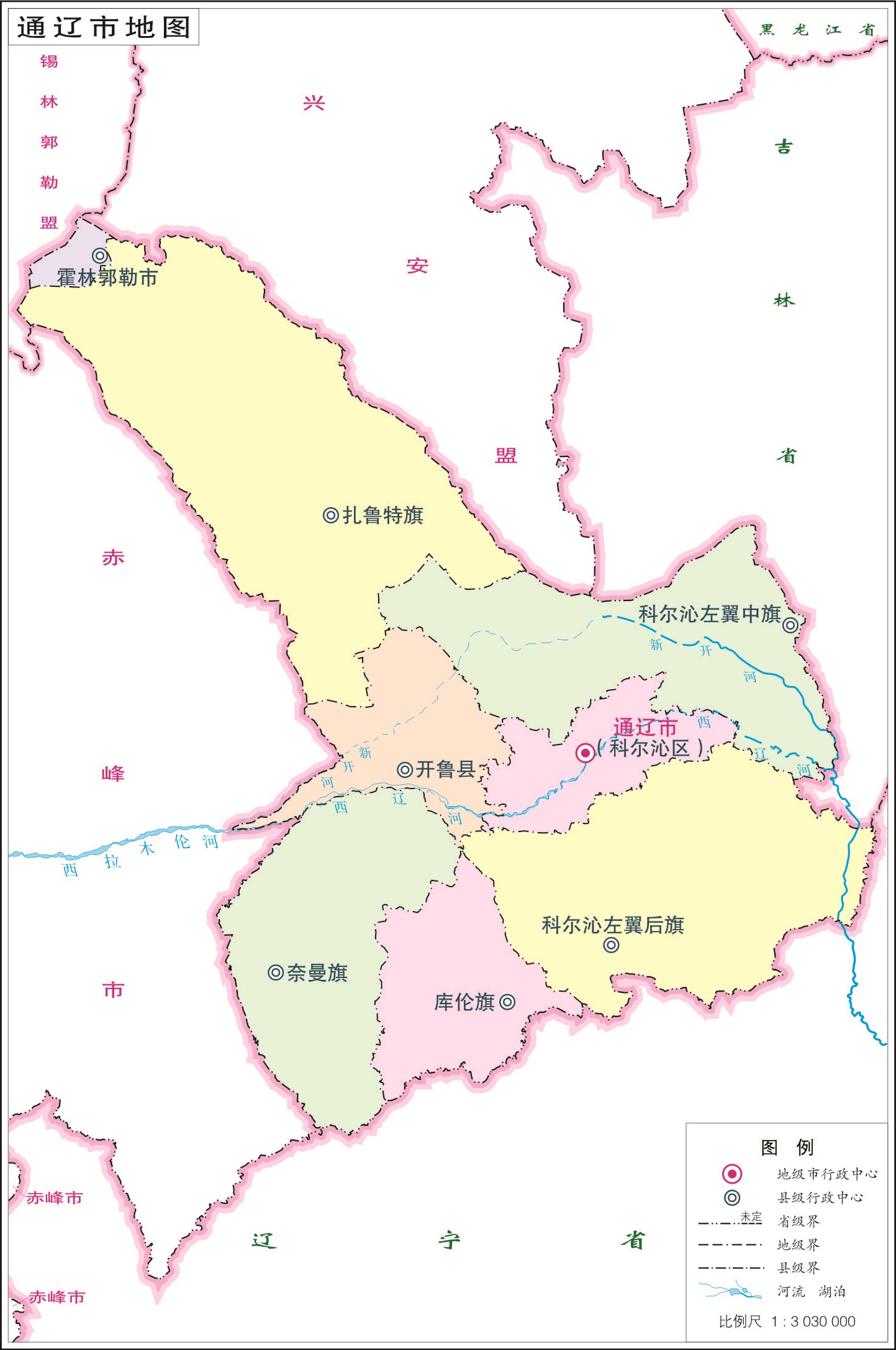

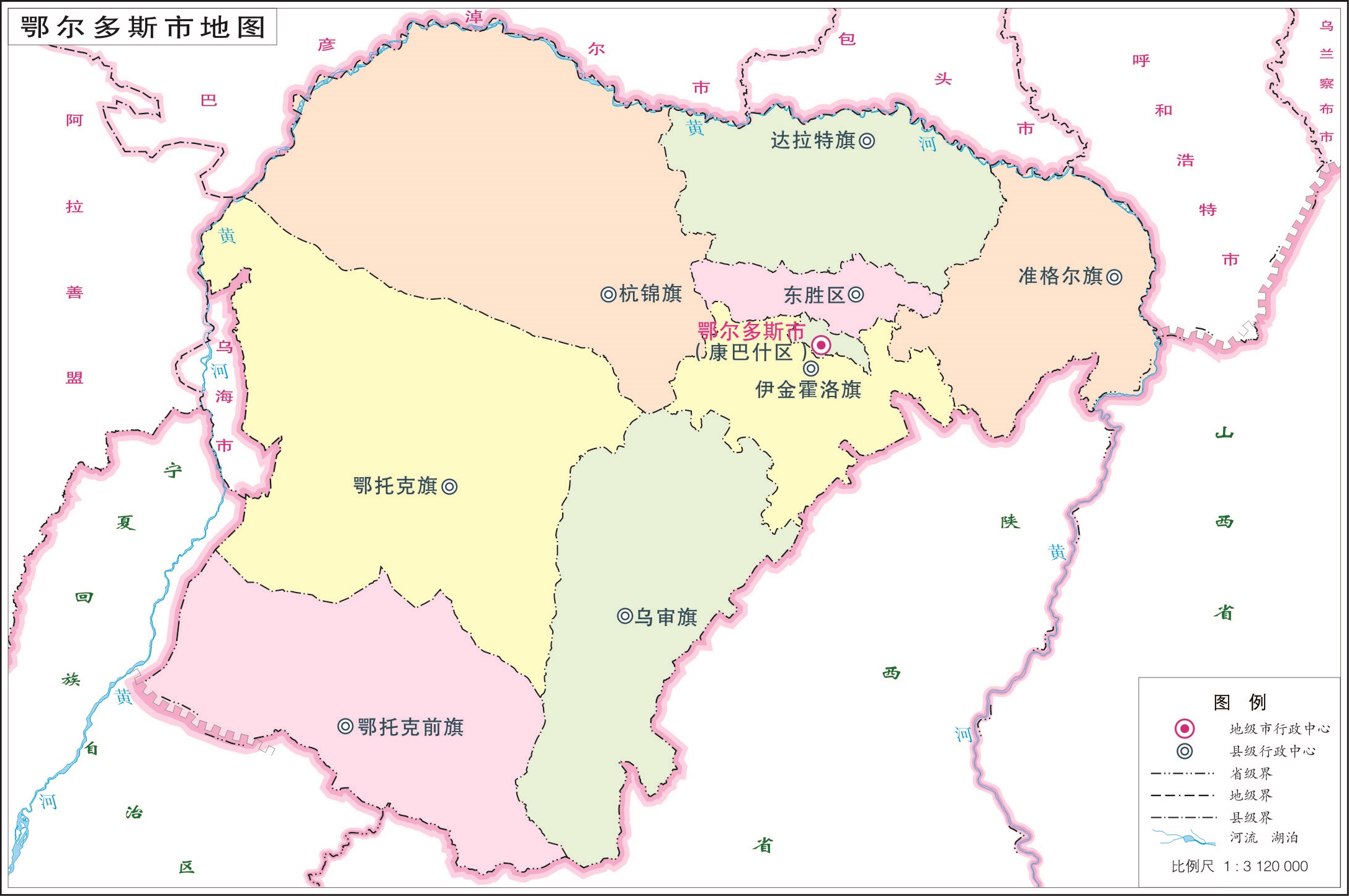

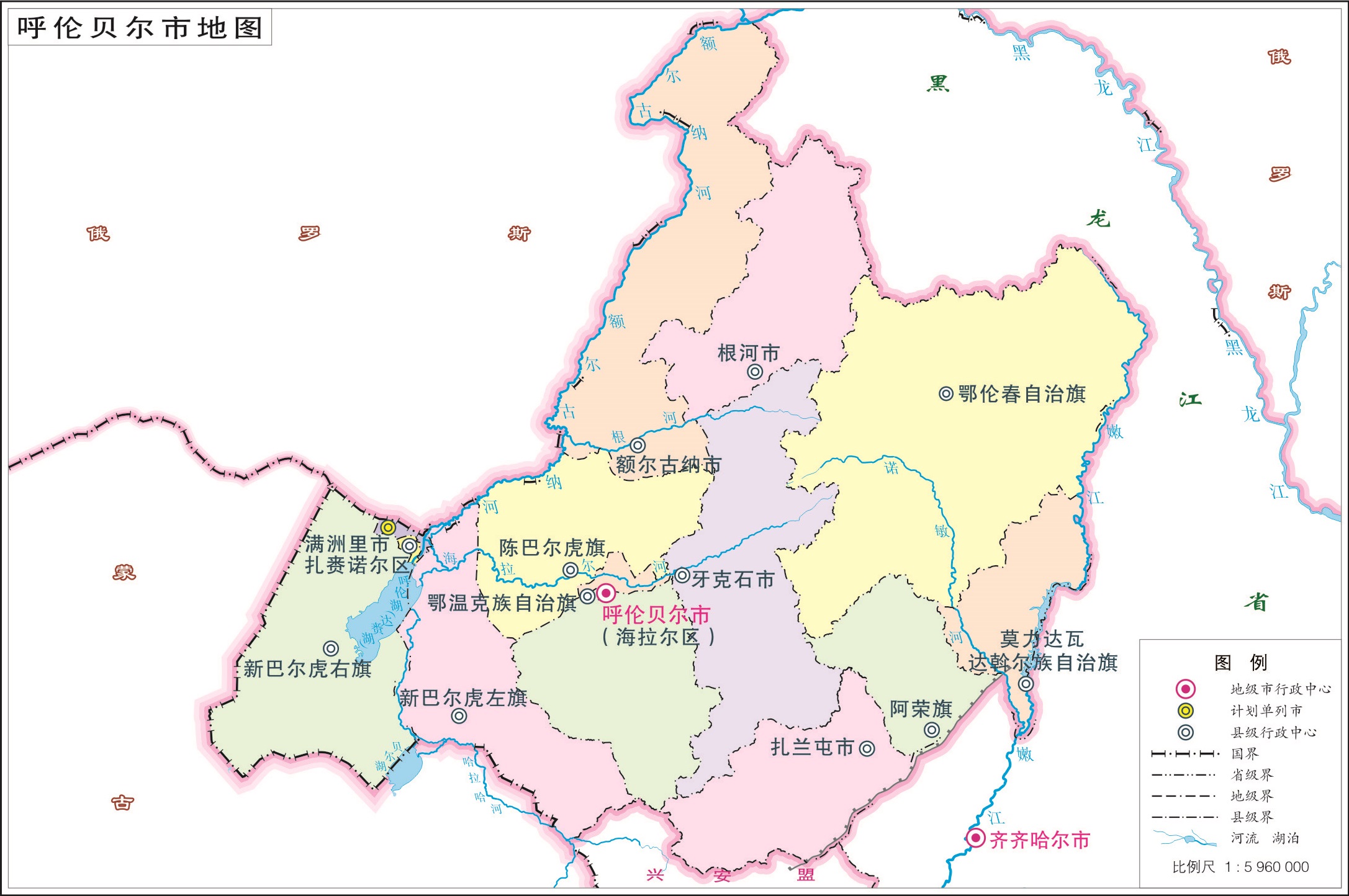

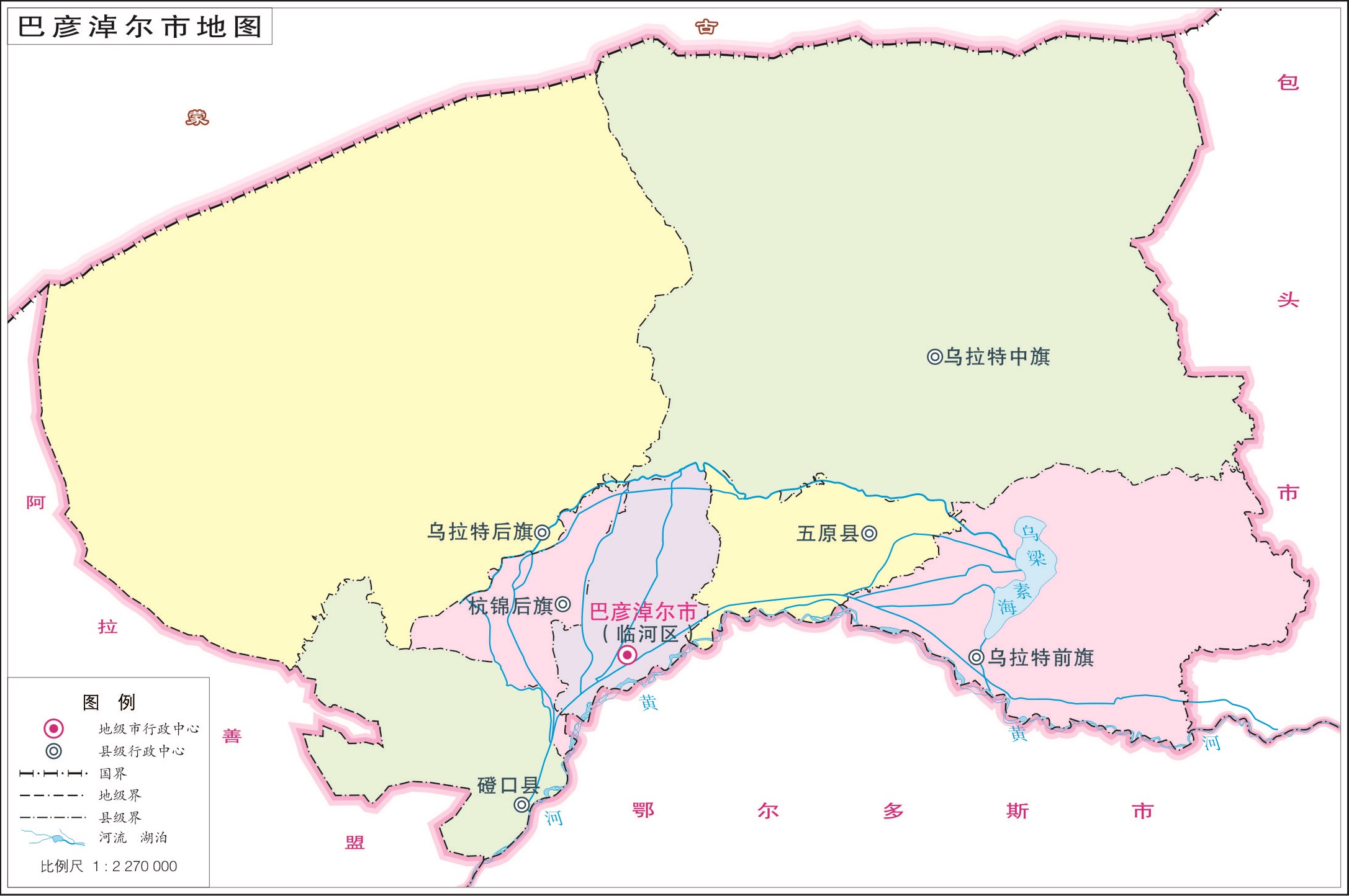

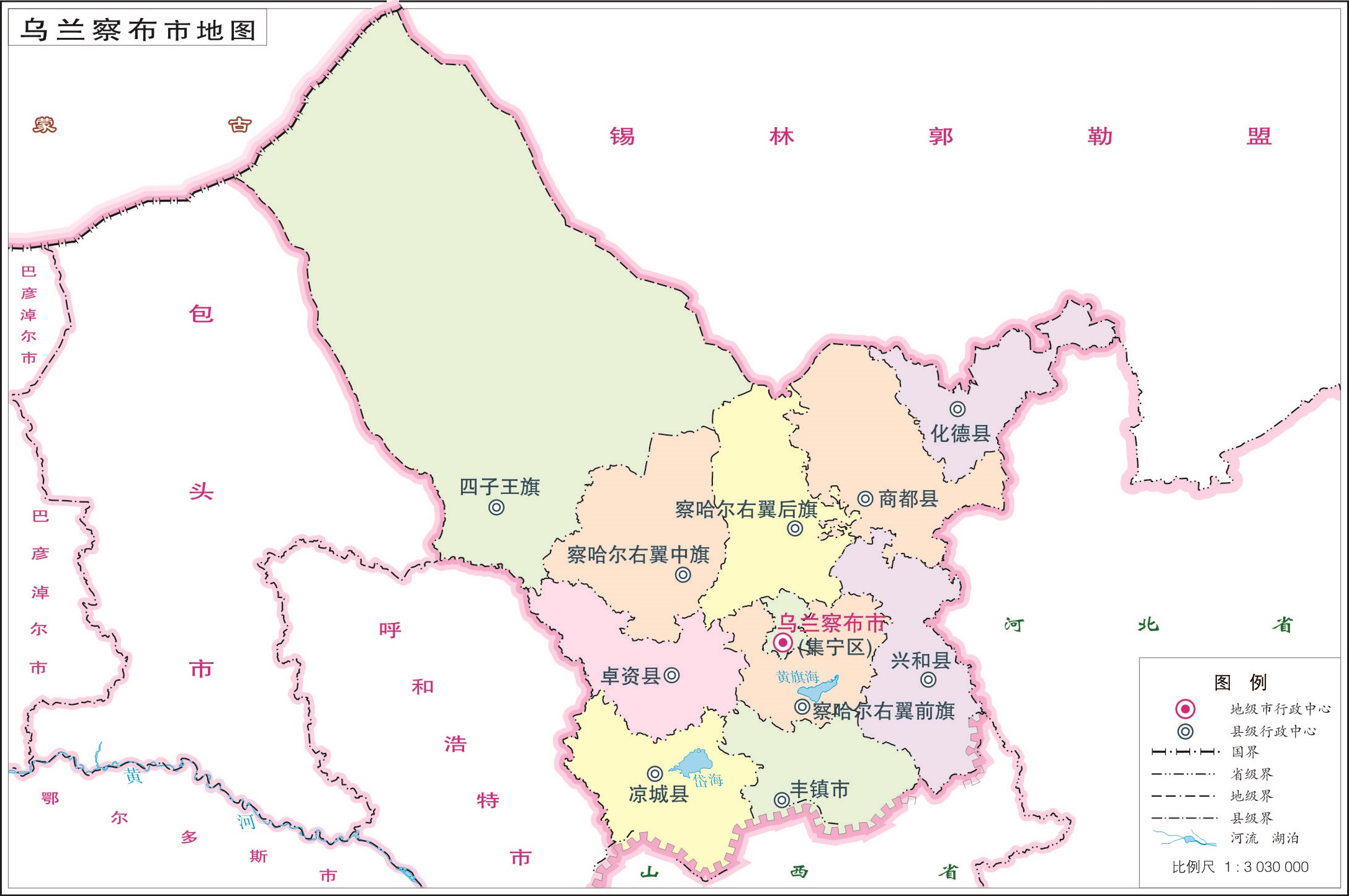

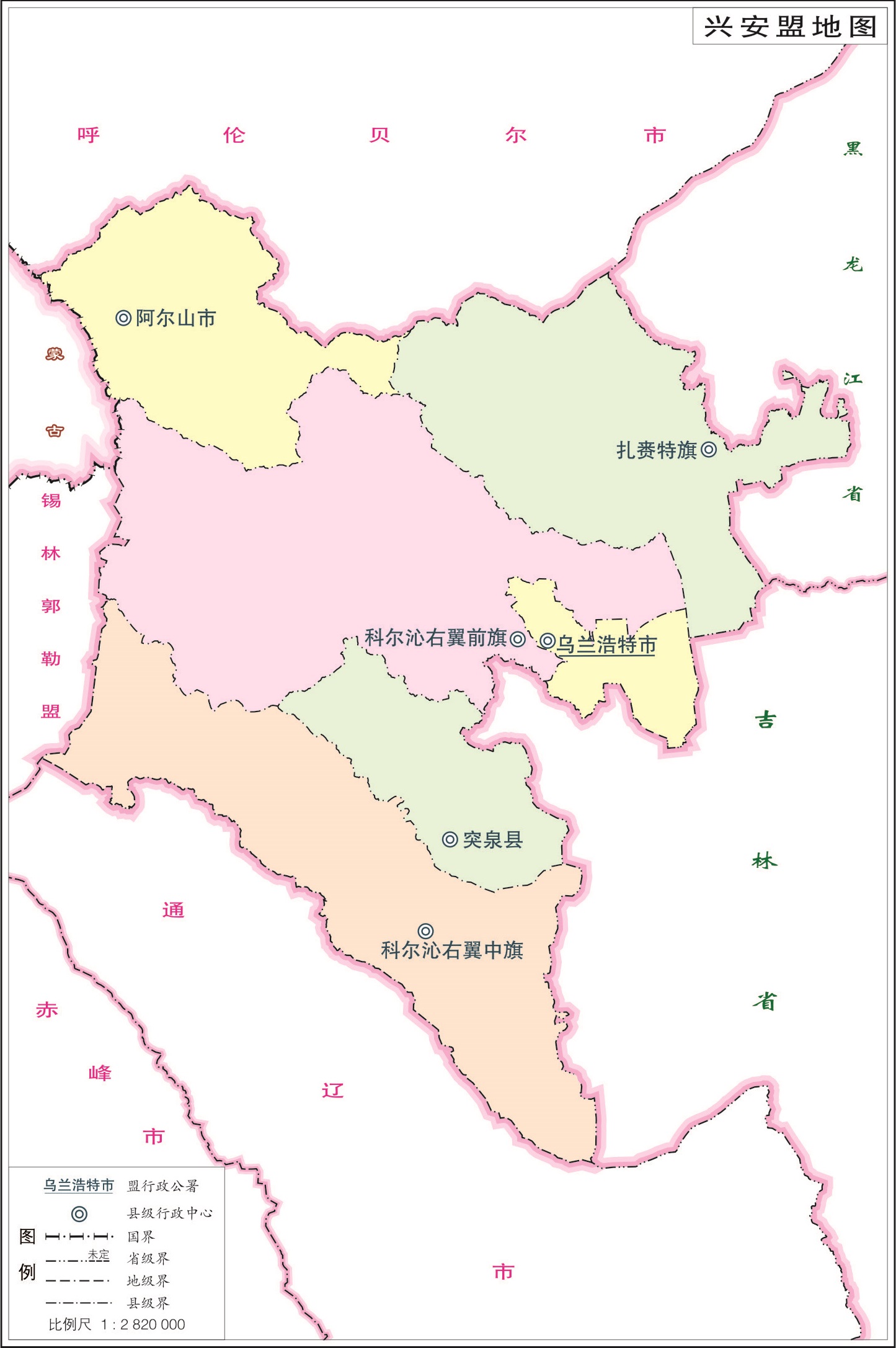

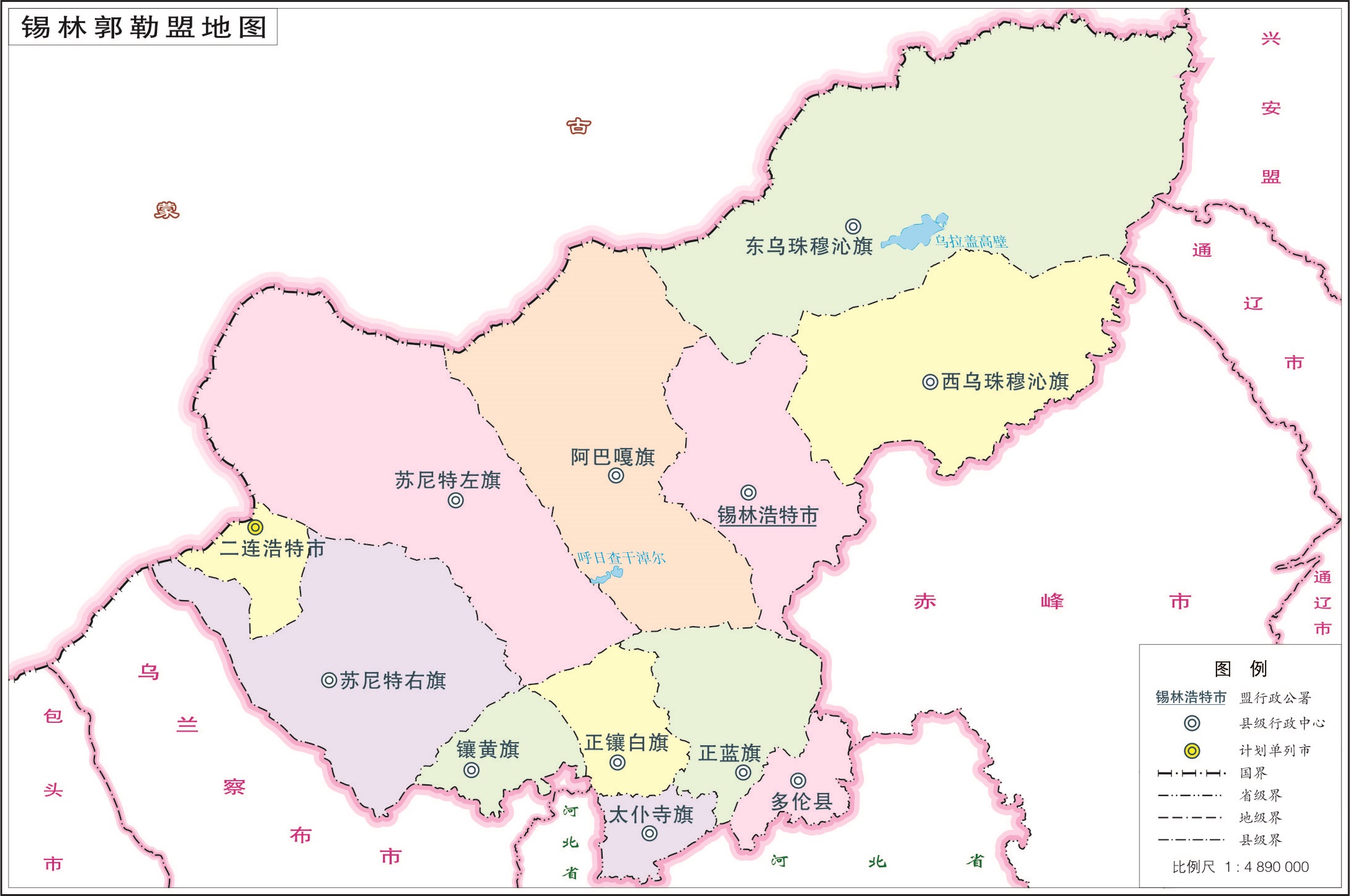

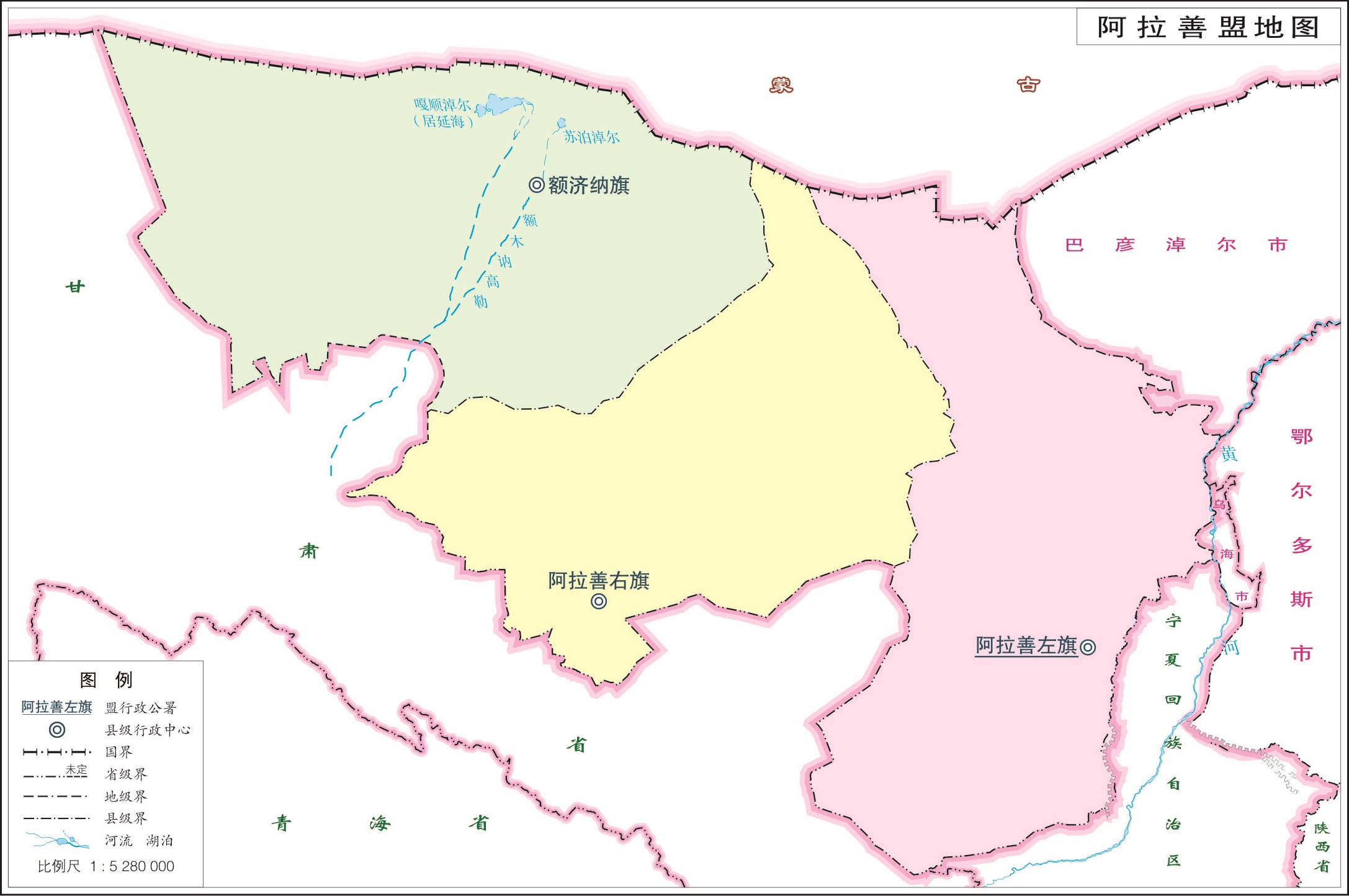

截至2021年,內蒙古自治區共轄12個地級行政區,包括9個地級市、3個盟,分別是呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、巴彥淖爾市、烏蘭察布市、興安盟、錫林郭勒盟、阿拉善盟;有23個市轄區、11個縣級市、17個縣、49個旗、3個自治旗(合計103個縣級行政區劃單位)。內蒙古自治區人民政府駐呼和浩特市賽罕區敕勒川大街1號。

註:行政區劃面積由縣級行政區域陸地面積加和得出,縣級行政區域陸地面積由各地提供,僅供參考。

地理環境

位置境域

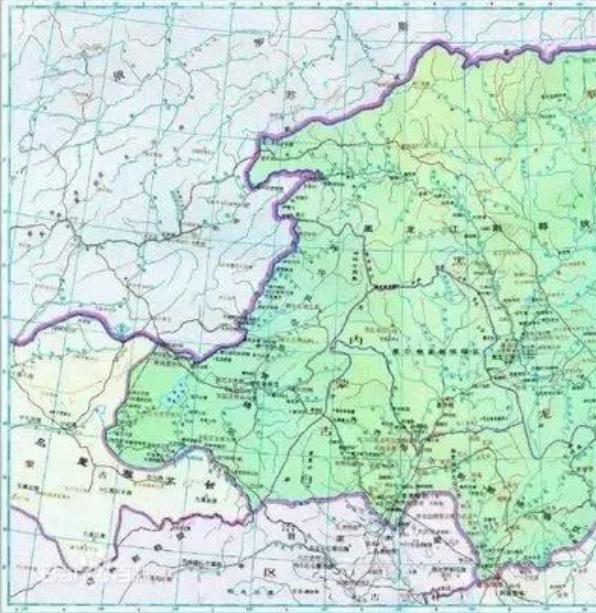

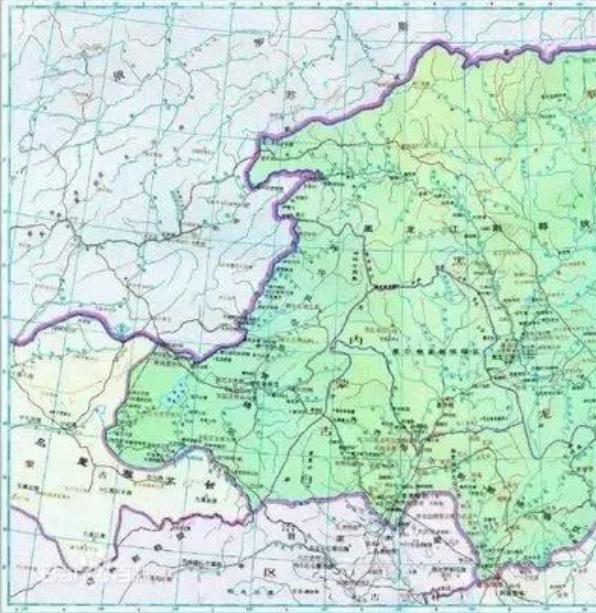

內蒙古自治區位於

中華人民共和國的北部邊疆,由東北向西南斜伸,呈狹長形。東起東經126°04′,西至東經97°12′,橫跨經度28°52′,東西直線距離2400多千米;南起北緯37°24′,北至北緯53°23′,縱占緯度15°59′,直線距離1700千米;全區總面積118.3萬平方千米,占中國土地面積的12.3%,是中國第三大省區。東、南、西依次與

黑龍江、

吉林、

遼寧、

河北、

山西、

陝西、

寧夏和

甘肅8省區毗鄰,跨越三北(

東北、

華北、

西北),靠近

京津;北部同

蒙古和

俄羅斯接壤,擁有

二連浩特市和

滿洲里市兩個重要的口岸,國境線長4200千米。

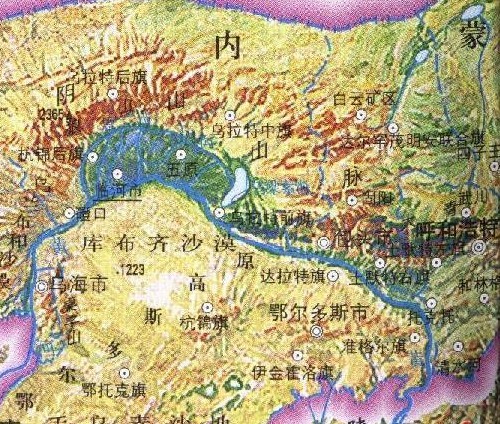

地形地貌

內蒙古自治區地勢較高,平均海拔高度1000米左右,基本上是一個高原型的地貌區。在世界自然區劃中,屬於著名的亞洲中部

蒙古高原的東南部及其周沿地帶,統稱

內蒙古高原,是中國四大高原中的第二大高原。在內部結構上又有明顯差異,其中高原約占總面積的53.4%,山地占20.9%,丘陵占16.4%,平原與灘川地占8.5%,河流、湖泊、水庫等水面面積占0.8%。

地質

內蒙古自治區地域遼闊,地層發育齊全,岩漿活動頻繁,成礦條件好,礦產資源豐富。以北42°為界,可分為兩個1級大地構造單元。42°線以北為天山——內蒙古——興安地槽區,以南為華北地台區。中、新生代時受太平洋板塊向西俯衝的影響,內蒙古東部地區形成北北東向的構造火山岩帶,即新

華夏系第三隆起帶。內蒙古存在著兩個中國Ⅱ級成礦帶,就在這兩大工級構造單元接觸部軸和新華夏系第三隆起帶上。前者為華北地台北緣金、銅多金屬Ⅱ級成礦帶,後者為大興安嶺Ⅱ級銅多金屬成礦帶。內蒙古自治區地域遼闊,土壤種類較多,分為9個土綱,22個土類。其共同特點是土壤形成過程中鈣積化強烈,有機質積累較多。

內蒙古自治區土壤在分布上東西之間變化明顯,土壤帶基本呈東北--西南向排列,最東為

黑土壤地帶,向西依次為

暗棕壤地帶、

黑鈣土地帶、

栗鈣土地帶、

棕壤土地帶、

黑壚土地帶、

灰鈣土地帶、

風沙土地帶和

灰棕漠土地帶。其中黑土壤的自然肥力最高,結構和水分條件良好,易於耕作,適宜發展農業;黑鈣土自然肥力次之,適宜發展農林牧業。

氣候

內蒙古自治區地域廣袤,所處緯度較高,高原面積大,距離海洋較遠,邊沿有山脈阻隔,氣候以溫帶大陸性季風氣候為主。有降水量少而不勻,風大,寒暑變化劇烈的特點。大興安嶺北段地區屬於

寒溫帶大陸性季風氣候,巴彥浩特——海勃灣——巴彥高勒以西地區屬於溫帶大陸性氣候。總的特點是春季氣溫驟升,多大風天氣,夏季短促而炎熱,降水集中,秋季氣溫劇降,霜凍往往早來,冬季漫長嚴寒,多寒潮天氣。

內蒙古自治區日照充足,光能資源非常豐富,大部分地區年日照時數都大於2700小時,阿拉善高原的西部地區達3400小時以上。全年大風日數平均在10—40天,70%發生在春季。其中

錫林郭勒、

烏蘭察布高原達50天以上;大興安嶺北部山地,一般在10天以下。沙暴日數大部分地區為5—20天,阿拉善西部和

鄂爾多斯高原地區達20天以上,阿拉善盟

額濟納旗的呼魯赤古特大風日,年均108天。

2021年,內蒙古自治區平均氣溫為6.3℃,較常年偏高0.8℃,為1961年以來第2高(圖1)。各地氣溫在-3.2(圖里河)~11.5℃(烏斯太)之間,呼倫貝爾市中部偏西、鄂爾多斯市大部、巴彥淖爾市西部、阿拉善盟大部較常年偏高1~2.1℃(烏斯太)。

水文

內蒙古自治區境內共有大小河流千餘條,中國的第二大河——黃河,由寧夏

石嘴山附近進入內蒙古,由南向北,圍繞鄂爾多斯高原,形成一個馬蹄形。其中流域面積在1000平方千米以上的河流有107條;流域面積大於300平方千米的有258條。有近千個大小湖泊,主要有

呼倫湖、

貝爾湖、

達里諾爾湖、

烏梁素海、

岱海、

居延海等。

自然資源

水資源

內蒙古自治區全區地表水資源為406.60億立方米,與地表水不重複的地下水資源為139.35億立方米,水資源總量為545.95億立方米,占全國水資源總量的1.92%。另外黃河分水58.6億立方米,黑河分水8億立方米。全區多年平均水資源可用量253.44億立方米,其中地表水可用水量140.14億立方米,地下水可用水量113.93億立方米,其他水源可用水量7.68億立方米。年人均占有水量2200立方米,耕地每公頃平均占有水量0.76萬立方米,平均產水模數為4.61萬立方米/平方公里。內蒙古水資源在地區、時程的分布上很不均勻,且與人口和耕地分布不相適應。東部地區黑龍江流域土地面積占全區的27%,耕地面積占全區的20%,人口占全區的18%,而水資源總量占全區的67%,人均占有水資源量為全區均值的3.6倍。中西部地區的西遼河、海灤河、黃河 3個流域總面積占全區的26%,耕地占全區的30%,人口占全區的66%,但水資源僅占全區24%,大部分地區水資源緊缺。

植物資源

內蒙古自治區內蒙古維管束植物(種子植物、蕨類植物)總計2619種(不包括種下單位和栽培植物),其中種子植物2551種,蕨類植物68種。這些植物分屬於144科737屬。其中,種子植物127科707屬。屬國家Ⅰ級保護植物有2種,其中林草部門主管1種,農業部門主管1種;國家Ⅱ級保護40種,其中林草部門主管21種,農業部門主管19種。

森林資源

內蒙古是祖國北方重要的生態安全螢幕障,是中國森林資源相對豐富的省區之一。從東到西分布有大興安嶺原始林區和11片次生林區(大興安嶺南部山地、寶格達山、迪彥廟、罕山、克什克騰、茅荊壩、大青山、蠻漢山、烏拉山、賀蘭山、額濟納次生林區),以及長期建設形成的人工林區。據2020年全區森林資源管理“一張圖”更新結果顯示,全區森林面積4.08億畝,居全國第一位,森林覆蓋率23.0%;人工林面積9900萬畝,居全國第三位;森林蓄積16億立方米,居全國第五位。天然林主要分布在內蒙古大興安嶺原始林區和大興安嶺南部山地等11片次生林區,人工林遍布全區各地。全區喬灌樹種豐富,有楊樹、柳樹、榆樹、

樟子松、

油松、

落葉松、

白樺、櫟類等喬木和錦雞兒、白刺、山杏、

檸條、沙柳、梭梭、楊柴、

沙棘等灌木。

動物資源

內蒙古自治區陸生野生脊椎動物613種,分屬於29目,93科,291屬。屬國家Ⅰ級保護動物的有52種,其中林草部門主管50種,漁業部門主管2種;國家Ⅱ級保護117種,其中林草部門主管106種,漁業部門主管11種。

礦產資源

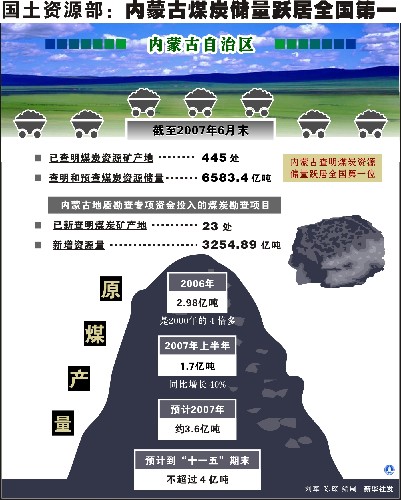

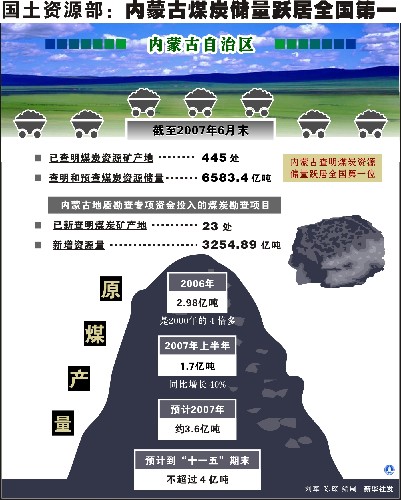

內蒙古自治區地域遼闊,成礦地質條件優越,礦產資源豐富。中西部地區富集銅、鉛鋅、鐵,稀土等礦產;中南部地區富集金礦;東部地區富集銀、鉛鋅、銅、錫、稀有、稀散金屬元素礦產;能源礦產資源遍布12個盟市,但主要集中在鄂爾多斯盆地、二連盆地(群)、海拉爾盆地群。包頭白雲鄂博礦山是世界上最大的稀土礦山。全區具有查明資源儲量的礦產有125種(含亞種),列入《內蒙古自治區礦產資源儲量表》的礦產有119種。全區共有103種礦產的保有資源量居全國前十位,其中有48種礦產的保有資源量居全國前三位,特別是煤炭、鉛、鋅、銀、稀土等21種礦產的保有資源量居全國第一位。

內蒙古煤炭資源躍居中國第一

人口

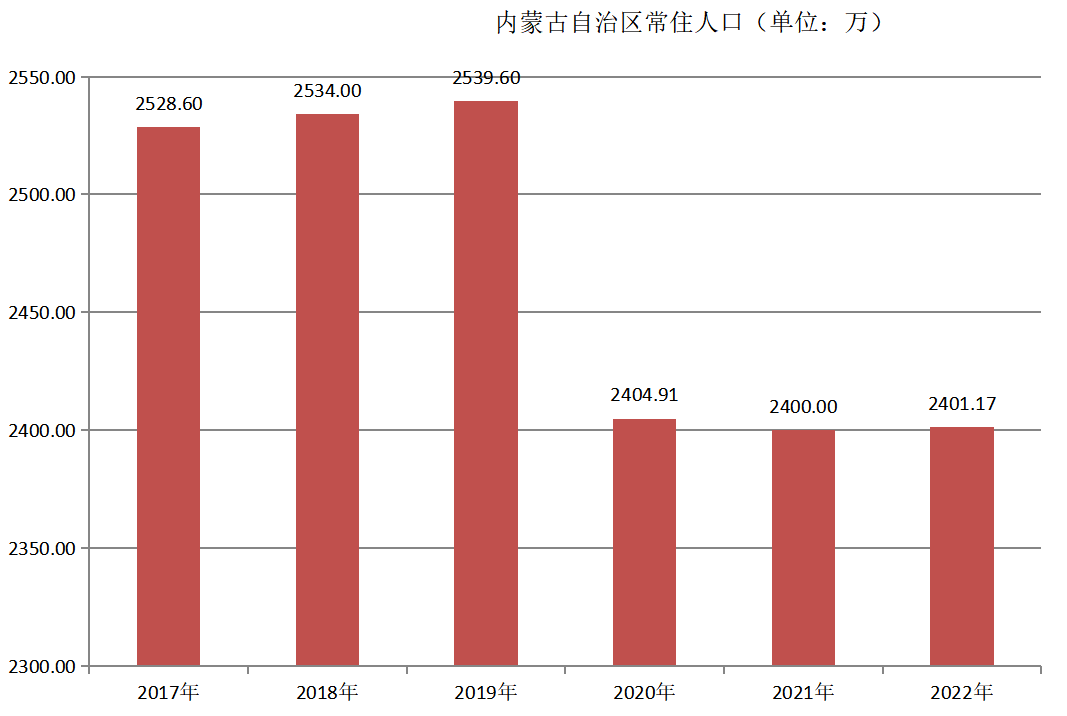

根據第七次全國人口普查結果,2020年11月1日零時內蒙古自治區的常住人口為24049155人。全區常住人口與2010年第六次全國人口普查的24706321人相比,減少657166人,減少2.66%,年平均增長率為-0.27%。其中漢族人口為18935537人,占78.74%;蒙古族人口為4247815人,占17.66%;其他少數民族人口為865803人,占3.60%。與2010年第六次全國人口普查相比,漢族人口減少715150人,減少3.64%;蒙古族人口增加21722人,增長0.51%,其他少數民族人口增加36262人,增長4.37%。

2023年末,內蒙古自治區常住人口2396.0萬人。其中,城鎮人口1667.1萬人,鄉村人口728.9萬人。常住人口城鎮化率為69.58%,比上年末提高0.98個百分點。男性人口1227.1萬人,女性人口1168.9萬人。全年出生人口12.0萬人,出生率為5.00‰;死亡人口20.2萬人,死亡率為8.42‰。

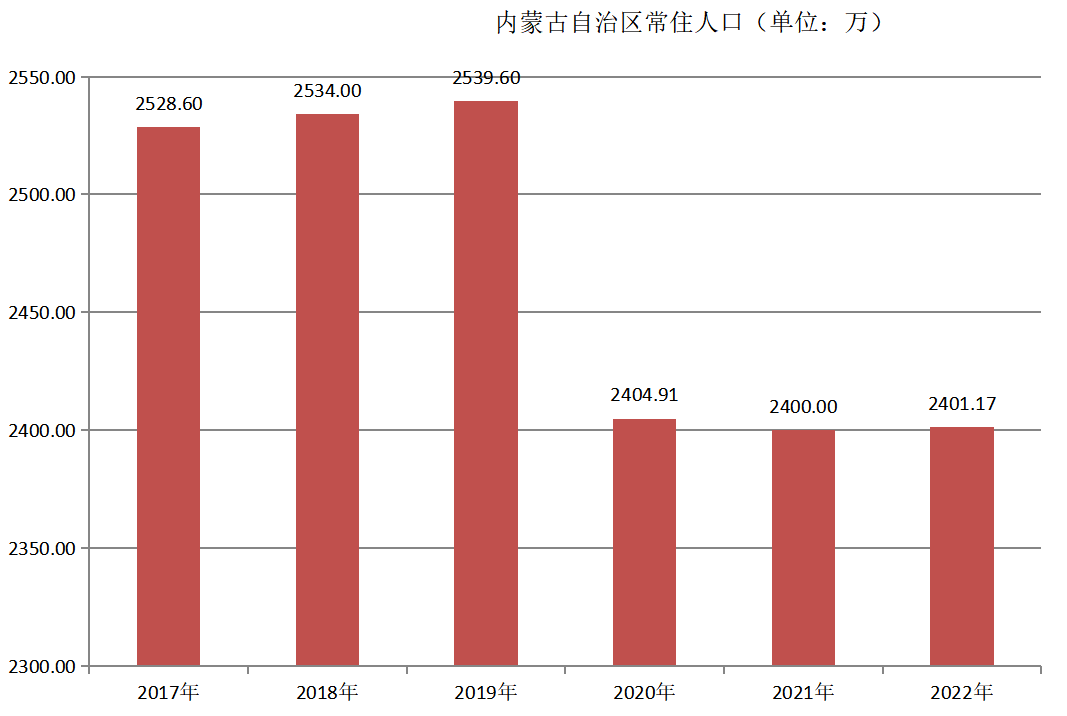

內蒙古自治區常住人口(2017年~2022年)變化

參考資料來源:

政治

現任領導

對外交流

經濟

綜述

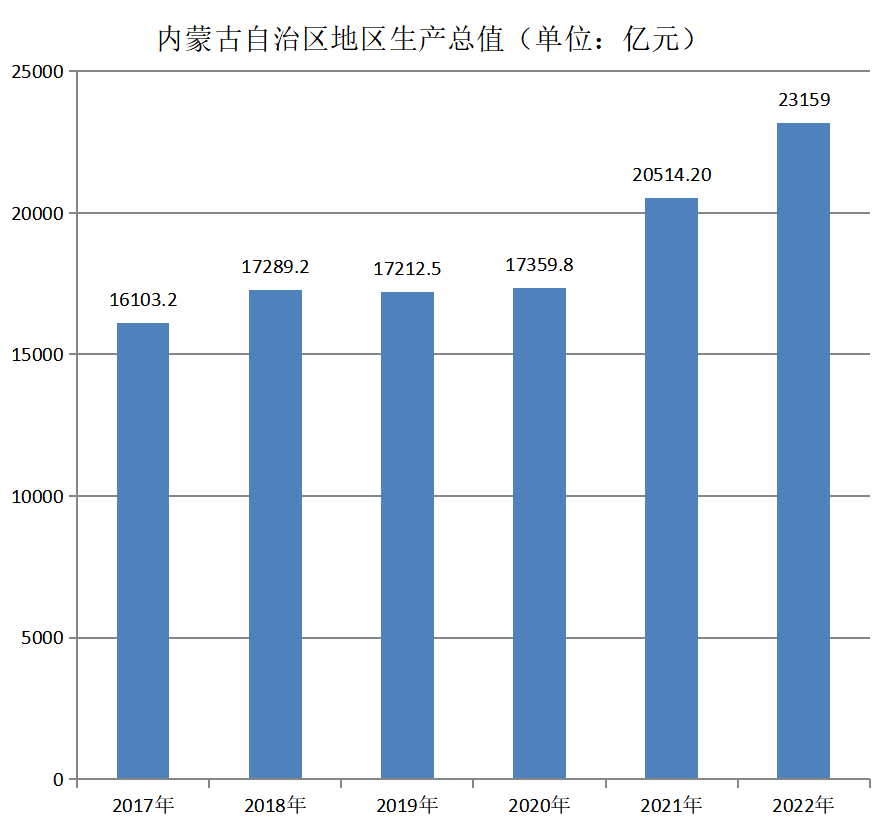

2023年,內蒙古自治區地區生產總值24627億元,比上年增長7.3%。其中,第一產業增加值2737億元,比上年增長5.5%;第二產業增加值11704億元,增長8.1%;第三產業增加值10186億元,增長7.0%。三次產業比例為11.1:47.5:41.4。第一、二、三產業對地區生產總值增長的貢獻率分別為8.7%、45.7%和45.6%。人均地區生產總值達到102677元,比上年增長7.4%。

2023年,內蒙古自治區全體居民人均可支配收入38130元,比上年增長6.1%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入48676元,比上年增長5.1%。從主要收入構成看,工資性收入29756元,增長5.9%;經營淨收入9276元,增長4.1%;財產淨收入2637元,增長1.2%;轉移淨收入7006元,增長4.8%。農村牧區居民人均可支配收入21221元,增長8.0%。從主要收入構成看,工資性收入4086元,增長7.7%;經營淨收入11607元,增長8.3%;財產淨收入580元,增長15.8%;轉移淨收入4948元,增長6.9%。

2023年,內蒙古自治區全體居民人均生活消費支出27025元,兩年平均增長9.2%。按常住地分,城鎮居民人均生活消費支出32249元,兩年平均增長8.9%。農村牧區居民人均生活消費支出18650元,兩年平均增長9.0%。全體居民恩格爾係數為27.6%。其中,城鎮為27.0%,農村牧區為29.1%。

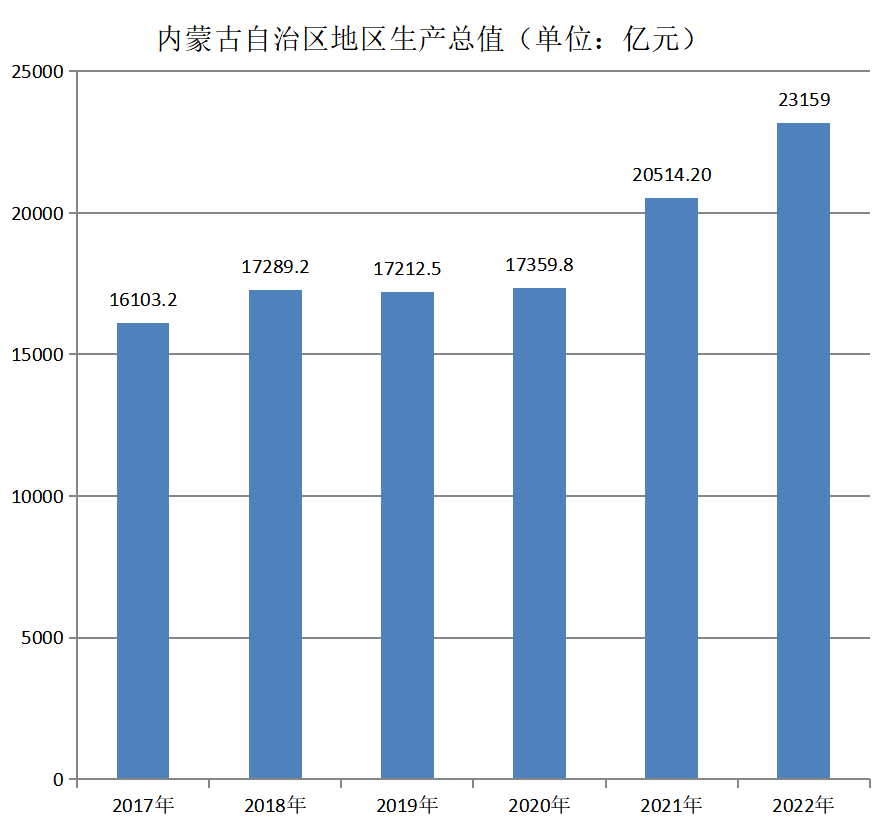

內蒙古自治區地區生產總值(2017年~2022年)變化

參考資料來源:

2023年,內蒙古自治區居民消費價格比上年上漲0.6%。分城鄉看,城市、農村均上漲0.6%。全區工業生產者出廠價格比上年下降7.9%,工業生產者購進價格比上年下降7.0%。

2023年,內蒙古自治區全社會固定資產投資比上年增長19.4%。固定資產投資(不含農戶)增長19.8%。在固定資產投資(不含農戶)中,分區域看,東部地區投資比上年增長14.7%,中部地區投資增長25.4%,西部地區投資增長18.6%。在固定資產投資(不含農戶)中,第一產業投資比上年增長8.6%,第二產業投資增長33.1%,第三產業投資增長4.4%。基礎設施投資比上年增長12.0%。製造業投資比上年增長46.4%。民間固定資產投資比上年增長14.2%。

2023年,內蒙古自治區一般公共預算收入3083.4億元,比上年增長9.2%。其中,稅收收入2331.0億元,增長9.2%,占一般公共預算收入的比重為75.6%。一般公共預算支出6817.5億元,增長15.8%。

2023年12月11日,根據《國家統計局關於2023年糧食產量數據的公告》,2023年內蒙古自治區播種面積6984.7千公頃,總產量3957.8萬噸,單位面積產量5666.4公斤/公頃。

第一產業

2023年,內蒙古自治區農作物總播種面積880.9萬公頃。其中,糧食作物播種面積698.5萬公頃,比上年增長0.5%。糧食產量3957.8萬噸,比上年增長1.5%。全年豬牛羊禽肉產量285.4萬噸,比上年增長2.7%。其中,豬肉產量75.7萬噸,比上年增長2.7%;牛肉產量77.8萬噸,增長8.3%;羊肉產量108.8萬噸,下降1.3%;禽肉產量23.0萬噸,增長4.4%。禽蛋產量67.2萬噸,增長7.4%。牛奶產量792.6萬噸,增長8.0%。年末生豬存欄629.9萬頭,比上年末增長5.5%;牛存欄947.7萬頭,增長15.5%;羊存欄6180.6萬隻,增長0.9%;家禽存欄5929.1萬隻,增長7.9%。

第二產業

2023年,內蒙古自治區全部工業增加值比上年增長7.2%。其中,規模以上工業增加值增長7.4%。在規模以上工業中,分經濟類型看,國有控股企業增加值增長8.0%,股份制企業增長7.2%,外商及港澳台商投資企業增長17.7%。分門類看,採礦業增長2.1%,製造業增長11.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長16.3%。

2023年,內蒙古自治區規模以上工業中,煤炭開採和洗選業比上年增長1.4%,食品製造業增長18.3%,石油、煤炭及其他燃料加工業增長15.3%,化學原料和化學製品製造業增長2.5%,非金屬礦物製品業增長20.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長11.9%,專用設備製造業增長13.1%,電氣機械和器材製造業增長89.2%,計算機、通信和其他電子設備製造業增長3.5%,電力、熱力生產和供應業增長15.5%。

2023年,內蒙古自治區原煤產量123366.3萬噸,比上年增長1.7%;發電量7629.9億千瓦時,增長15.3%。規模以上工業企業產品中,焦炭產量5069.3萬噸,增長8.0%;單晶矽產量58.9萬噸,增長42.3%;鋼材產量3385.8萬噸,增長11.1%;原鋁產量633.8萬噸,增長3.7%;乳製品產量473.0萬噸,增長13.2%。

2023年,內蒙古自治區規模以上工業企業實現營業收入28466.0億元,比上年下降0.7%。每百元營業收入中的費用為6.9元,比上年增加0.3元;每百元營業收入中的成本為79.5元,增加2.9元。年末規模以上工業企業資產負債率為56.6%,比上年末增長0.7個百分點。全年規模以上工業企業產品銷售率為98.8%。

2023年,內蒙古自治區建築業增加值比上年增長12.1%。年末全區具有資質等級的總承包和專業承包建築業企業1335家,比上年末增加96家。有工作量的企業房屋建築施工面積6667.9萬平方米,比上年下降5.4%;房屋竣工面積1271.6萬平方米,增長16.0%;房屋建築竣工率為19.1%。

第三產業

2023年,內蒙古自治區批發和零售業增加值1647.6億元,比上年增長4.8%;交通運輸、倉儲和郵政業增加值1512.5億元,增長10.0%;住宿和餐飲業增加值368.2億元,增長20.8%;金融業增加值1081.0億元,增長9.0%。全年規模以上服務業企業營業收入比上年增長7.7%。

服務業

2023年,內蒙古自治區社會消費品零售總額5374.3億元,比上年增長8.1%。按經營地分,城鎮消費品零售額4739.6億元,增長8.0%;鄉村消費品零售額634.7億元,增長9.2%。按消費類型分,商品零售額4707.9億元,增長6.8%;餐飲收入666.4億元,增長18.4%。分區域看,東部地區社會消費品零售額增長4.6%,中部地區增長10.4%,西部地區增長5.5%。

2023年,內蒙古自治區限額以上單位商品零售額中,糧油、食品類零售額比上年增長27.4%,飲料類增長3.8%,菸酒類增長21.3%,服裝、鞋帽、針紡織品類增長26.5%,化妝品類增長5.4%,金銀珠寶類增長28.5%,日用品類增長34.1%,家用電器和音像器材類增長15.2%,中西藥品類增長16.0%,通訊器材類增長13.1%,汽車類增長17.2%。

2023年,內蒙古自治區完成郵政行業寄遞業務總量7.1億件,比上年增長15.8%。郵政業完成郵政函件業務494.8萬件,包裹業務26.8萬件,快遞業務量36570.5萬件,快遞業務收入63.4億元。全年完成電信業務總量315.1億元,比上年增長17.8%。年末全區行動電話用戶總數3026.2萬戶。其中,5G行動電話用戶1361.9萬戶。行動電話普及率126.0部/百人。固定網際網路寬頻接入用戶948.5萬戶,比上年末增加80.4萬戶;移動網際網路用戶2650.4萬戶,增加73.4萬戶。全年移動網際網路接入流量502406.4萬GB,比上年增長14.2%。

2023年,內蒙古自治區房地產開發投資963.4億元,比上年下降1.5%。其中,住宅投資753.0億元,下降2.3%;辦公樓投資10.7億元,增長45.2%;商業營業用房投資74.9億元,下降6.4%。商品房銷售面積1511.9萬平方米,增長9.5%。商品房銷售額993.1億元,增長14.4%。

2023年,內蒙古自治區外貿進出口總額1965.3億元,比上年增長30.4%。其中,出口785.7億元,增長28.1%;進口1179.6億元,增長32.0%。從主要貿易方式看,一般貿易進出口額1222.0億元,增長25.9%,占進出口總額的比重為62.2%;邊境小額貿易進出口額355.0億元;加工貿易進出口額111.8億元。對共建“一帶一路”國家進出口額1522.1億元,比上年增長40.9%。

2023年末,內蒙古自治區金融機構人民幣存款餘額36317.6億元,比上年末增長12.4%。其中,住戶存款餘額22904.1億元,增長13.4%;非金融企業存款餘額7522.3億元,增長11.4%;機關團體存款餘額4431.5億元,增長10.2%。年末金融機構人民幣貸款餘額30064.0億元,比上年末增長11.5%。其中,住戶貸款餘額9383.2億元,增長11.8%;企(事)業單位貸款餘額20646.8億元,增長11.2%。

社會事業

科學技術

2023年,內蒙古自治區科技項目中,科技重大專項新立項26項,自然科學基金共安排855項,重點研發和成果轉化計畫共安排582項。科技成果轉化專項資金總規模5.2億元。科技企業孵化器53家,眾創空間177家。全年專利授權量22249件,比上年下降9.7%。每萬人口發明專利擁有量5.2件。全年全區登記技術契約2219項。其中,區內技術契約登記1817項,增長39.3%。全年全區技術契約成交金額61.7億元。其中,區內技術契約成交金額56.3億元,增長19.3%。

教育事業

2023年末,內蒙古自治區共有研究生培養單位12個,招生(含非全日制)1.4萬人,在學研究生(含非全日制)4.0萬人,比上年增長6.6%。普通高校54所,招生16.4萬人,在校生54.0萬人,畢業生15.1萬人。中等職業教育學校170所,招生6.5萬人,在校生18.7萬人,畢業生5.8萬人。普通高中318所,招生14.6萬人,在校生42.8萬人,畢業生14.3萬人。國中715所,招生21.5萬人,在校生66.3萬人,畢業生22.1萬人。國小1635所,招生24.0萬人,在校生140.8萬人,畢業生21.5萬人。幼稚園在園幼兒55.4萬人。九年義務教育鞏固率為98.8%,高中階段毛入學率為93.5%。

文化事業

2023年末,內蒙古自治區共有藝術表演團體92個。其中,烏蘭牧騎75個。共有文化館118座,公共圖書館117座,博物館165座。年末全區廣播節目人口綜合覆蓋率為99.8%,電視節目人口綜合覆蓋率為99.8%。自治區和盟市兩級出版各類報紙19494萬份,各類期刊944萬冊,圖書5775萬冊。

醫療衛生

2023年末,內蒙古自治區共有醫療衛生機構25685個。其中,醫院851個,鄉鎮衛生院1240個,疾病預防控制中心121個,婦幼衛生機構118個,專科疾病防治院(所)9個。年末全區醫療衛生機構共有病床173136張,比上年末增長3.2%。其中,醫院共有病床139410張,鄉鎮衛生院共有病床21846張,婦幼衛生機構共有病床4881張。全區共有衛生技術人員23.4萬人,增長8.1%。其中,執業醫師、助理醫師9.3萬人,註冊護士10.1萬人。農村牧區共有村衛生室1.3萬個,鄉村醫生和衛生員1.2萬人。

體育事業

2018年11月,列入全國青少年校園足球改革試驗區。

中國乙級聯賽球隊-包頭南郊聯社

2022年,內蒙古自治區體育健兒在國內外重大競賽中獲獎牌96枚。其中,國外獲獎牌14枚,國內獲獎牌82枚。

社會保障

2023年末,內蒙古自治區參加城鎮職工基本養老保險人數932.2萬人,比上年增長4.1%。參加城鄉居民基本養老保險人數815.5萬人,增長2.1%。參加基本醫療保險人數2158.7萬人,下降0.5%。其中,參加職工基本醫療保險人數606.6萬人,增長3.4%。參加城鄉居民基本醫療保險人數1552.1萬人,下降2.0%。參加失業保險人數329.3萬人,增長6.8%;累計領取失業保險金人數7.3萬人。

人民生活

2023年6月1日起,內蒙古自治區婚姻登記實行“跨省通辦”,不用返回原籍,可以就地辦理。

交通運輸

數據

2023年,內蒙古自治區貨物運輸總量23.4億噸,比上年增長12.8%。貨物運輸周轉量5535.9億噸公里,增長6.7%。旅客運輸總量8904.2萬人,比上年增長117.0%。旅客運輸周轉量216.5億人公里,增長143.3%。

2023年末,內蒙古自治區民用汽車保有量757.2萬輛(包括三輪汽車和低速貨車7.9萬輛),比上年末增長6.3%。其中,私人汽車保有量695.9萬輛,增長6.0%。民用轎車保有量418.8萬輛,增長4.9%。其中,私人轎車保有量402.3萬輛,增長4.4%。

公路

1947年,內蒙古自治區成立之初,公路方面僅有近千千米的古老驛道供駱駝隊、勒勒車跋涉。64年之後,一個全線貫通東西南北、聯通俄羅斯和蒙古國的公路網路初步形成。2015年,內蒙古公路總里程達到17萬千米。

鐵路

內蒙古自治區境內的鐵路線路由鐵道部下屬的三個鐵路局管轄。斜體為規劃或在建中鐵路。

1.呼和浩特鐵路局

管轄:呼和浩特市、包頭市、烏海市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市、烏蘭察布市、阿拉善盟、錫林郭勒盟、赤峰市北部。

2.哈爾濱鐵路局

管轄:呼倫貝爾市全境。

單位:哈爾濱鐵路局海拉爾鐵路辦事處。

已開行“廣滿俄”等多條鐵路聯運班列,其中“蘇滿歐”是速度最快、運價最低的歐亞貨運大通道。

3.瀋陽鐵路局

管轄:興安盟全境、通遼市全境、赤峰市南部。

支線:

通讓線(通遼東—讓湖路)、

葉赤線(葉柏壽—赤峰)、赤錦線(赤峰—錦州)、赤大白線(赤峰—大板—白音華)、珠珠線(珠斯花—賀斯格烏拉)、

霍白線(霍林郭勒—白音華)。

單位:瀋陽鐵路局通遼鐵路辦事處。

民航

捷運

呼和浩特捷運(Hohhot Metro)是服務於中國內蒙古自治區呼和浩特市的城市軌道交通系統,其第一條線路於2019年12月29日開通試運營,使呼和浩特成為中國內地第四十座開通軌道交通的城市。

歷史文化

民族風情

草原盛會一

那達幕:即遊藝、聯歡的意思,多在草原8月份舉行,源於七百年前。那達幕之日商販雲集,說書獻藝應有盡有,主要傳統運動項目有賽馬、摔跤、射箭。

蒙古包:蒙古包一詞來自於滿族人對蒙古族住所的稱呼,是遊牧生活的產物。一般高七八尺,寬丈余,先用木桿、牛皮訂成網狀方架數片,然後連成圓倉式,再用圓木組成傘形圓頂,頂中央有一個圓形天窗,晴啟陰合,用以流通空氣,吸收陽光,是草原牧區傳統居住用具,也是外地遊人感興趣的下榻場所。

祭敖包:蒙古族傳統宗教活動,敖包是在草原、山坡或沙丘高地上用石頭、土塊、柳條等壘築而成的。“

敖包”最早是在茫茫無邊草原上建立起來的能識別方向、道路、邊界的標誌,後成為祭祀山神、路神的地方。祭敖包多在7、8月份舉行。祭祀時敖包上插樹條,上面掛有五顏六色的布條或紙旗。在蒙古族人民心中,敖包是神聖的淨地。

飲食文化

蒙古族人的傳統飲食比較粗獷,以羊肉、奶、野菜及麵食為主要原料。烹調方法相對比較簡單,以烤最為著名。崇尚豐滿實在,注重原料的本味。

傳統食品分為

白食和

紅食兩種。白食蒙古語叫查乾伊德,是牛、馬、羊、駱駝的奶製品。紅食蒙古語叫烏蘭伊德,即牛、羊等牲畜的肉製品。白食是蒙古族的敬客食品,按照蒙古族的習慣,白色表示純潔、吉祥、崇高,因此白食是蒙古人待客的最高禮遇。

蒙古族敬酒:蒙古族斟酒敬客考究,酒是最能表達朋友之忠誠的珍貴食品。主人將酒斟在銀碗或金杯中,托在哈達上,唱起祝酒歌,表達自己的真誠與感情,此時客人應隨即接過酒,能飲則飲,不能飲則品嘗少許,然後將酒歸還主人,不可推讓,謝絕主人的敬酒。

民間音樂

蒙古族四胡音樂

蒙古族地區流行的

四胡,形制和漢族地區的四胡相同,常使用紅木、紫檀木製作,琴筒多呈八方形,蒙以蟒皮或牛皮為面,弦軸和軸孔無錐度,利用弦的張力緊壓軸孔以固定,有的還在琴桿、琴筒上鑲嵌螺鈿花紋為飾,細竹系以馬尾為琴弓,弓桿中部包以長10厘米銅皮或鑲鋼片、象牙,根部裝骨或木製旋鈕,張絲弦或鋼絲弦。有低音四胡、中音四胡和高音四胡三種。

蒙古族馬頭琴音樂

馬頭琴是中國蒙古族民間拉弦樂器。蒙古語稱“綽爾”。琴身木製,長約一米,有兩根弦。共鳴箱呈梯形。聲音圓潤,低回宛轉,音量較弱。相傳有一牧人懷念死去的小馬,取其腿骨為柱,頭骨為筒,尾毛為弓弦,製成二弦琴,並按小馬的模樣雕刻了一個馬頭裝在琴柄的頂部,因以得名。

天鵝湖公園

蒙古族長調民歌

長調是蒙古語“烏日汀哆”的意譯。“烏日汀”為“長久”、“永恆”之意,“哆”為“歌”之意。在相關著作和論文中,也將其直譯為“長歌”、“長調歌”或“草原牧歌”等。蒙古族長調蒙古語稱“烏日圖道”,意即長歌,它的特點為字少腔長、高亢悠遠、舒緩自由,宜於敘事,又長於抒情;歌詞一般為上、下各兩句,內容絕大多數是描寫草原、駿馬、駱駝、牛羊、藍天、白雲、江河、湖泊等。

二人台牌子曲

二人台牌子曲早期出現於清鹹豐年間,是由內地民歌,戲曲曲牌,佛教,道教、祭祀音樂的演奏形式衍變而來,同時融入蒙古民歌的樂器演奏風格。二人台牌子曲是二人台戲曲形式的組成部分,同時又獨立於二人台唱腔之外的器樂曲。二人台牌子曲是二人台音樂中必不可少的組成部分。除用於配合演員演出動作、烘托舞台演出氣氛外,還可以作為民間器樂單獨演奏。二人台牌子曲是蒙漢勞動人民共創的民間音樂形式,100多年來為歌唱勞動人民生活起到了積極的作用,它的音樂創作是蒙漢勞動人民熱愛生活的體現。

潮爾道-蒙古族合聲演唱

潮爾道是很多典籍里的稱呼,如果用蒙語來說,更準確的發音是“潮爾啉哆”。道既啉哆是蒙語“歌唱”的意思,潮爾道就是“和聲演唱”的意思。潮爾道所謂的和聲演唱是兩個聲部和在一起的演唱,其中高音部就是長調,而低音部部分就是潮爾道。

語言方言

蒙古族主要使用

蒙古語(

內蒙古方言),包括:1、內蒙古自治區中部蒙古族所使用的察哈爾、巴林、鄂爾多斯、科爾沁、喀喇沁土默特等土語。2、巴爾虎-布里亞特方言,包括呼倫貝爾陳巴爾虎、新巴爾虎、布里亞特等土語。3、

衛拉特方言,包括阿拉善等地蒙古族所使用的

土爾扈特、

額魯特、察哈爾土語。

蒙古藝術-呼麥

漢族和其他民族主要使用漢語,各地不一致,東部地區(東四盟和錫林郭勒盟東部)使用

東北官話居多;中西部(巴彥淖爾至錫林郭勒盟西部)使用

晉語較多;阿拉善盟等受甘肅、寧夏影響較大,以

蘭銀官話為主。

民族文字

內蒙古自治區使用傳統蒙古文字,主要通用

回鶻式蒙古文;與蒙古國主要使用

西里爾蒙古文音同字異。蒙古文字從蒙古人開始紀錄自己的語言以來,就有很大的變化。在過去蒙古語還未有文字的年代,要記錄蒙古語就要採用其他友好鄰族的語言文字。傳統蒙文是在回鶻文字母基礎上形成的。早期的蒙古文字母讀音、拼寫規則、行款都跟回鶻文相似,稱作回鶻式蒙古文。

風景名勝

概述

自然風光

自然景觀 | 景觀介紹 | 參考圖片 |

|---|

| 中國保存最完好的草原,總面積一億四千九百萬畝,有“牧草王國”之稱。6月-9月是呼倫貝爾大草原的最佳旅遊季,尤其7、8月間大草原牧草茂盛,適合在大草原腹地騎馬、垂釣,或在西部的 呼倫湖上泛舟。 | |

| 地處鄂爾多斯達拉特旗境內,以沙漠景觀和響沙奇觀為主要特色,此外,還有沙湖、沙地綠洲、蒙古族風情等景觀。響沙灣是一個彎形沙坡,背依蒼茫大漠,面臨大川,高度近百米,沙坡斜度為45度,寬度400多米。 | |

| 位於寧城縣黑里河國家自然保護區,有“塞外西雙版納”之稱。 | |

| 中國第四大沙漠,蒙古語為天,意為茫茫流沙如渺無邊際的天空。沙漠內部,沙丘、湖盆、鹽沼、草灘、山地及平原交錯分布。騰格里沙漠中還分布著數百個存留數千萬年的原生態湖泊,包括 月亮湖和 天鵝湖(居延海)。 | |

| 早在清代就因被列為呼倫貝爾八景之一,因沙埠古松而著名。是中國以樟子松為主體的國家級森林公園。 | |

| |  二連浩特市門 |

| “塞外西湖”,位於呼和浩特西70千米的土默特左旗。水面面積32平方千米,水深2米左右,湖底雜草叢生,水質肥沃,盛產草、鰱、鯉、鯽、團頭魴、武昌魚等魚類及河蝦蟹。 | |

| | |

| | |

| |

人文景觀

人文景觀 | 景觀介紹 | 參考圖 |

|---|

| 是蒙古帝國創始人成吉思汗的衣冠冢,中國AAAA級旅遊景點,草原歷史文化聖地。由三座相連的蒙古包為主體,陳列了成吉思汗一生相關的物件。 | |

| 位於寧城縣,是在 遼統和二十五年(1007年)興築規模宏大的陪都中京大定府城。 | |

| | |

| 位於鄂托克旗阿爾巴斯蘇木,是內蒙古境內最大的石窟寺建築群,也是中國西夏至蒙元時期較大的石窟寺。 | |

| 位於正藍旗五一牧場境內,初建於 元憲宗六年(1256年),名開平府,後改為上都。城市布局具有中原傳統風格,有宮城、皇城和外城三重,規劃整齊對稱,形成一條中軸線。 | |

| 因在 額爾古納市黑山頭而得名,分內城和外城,城牆均為土築。臨近為黑山頭口岸。 | |

| 位於錫林浩特市,始建於清乾隆八年(1743年),乾隆三十三年賜漢名祟善寺。乾隆以後至民國間陸續擴建,成為 錫林郭勒草原上規模最大的 喇嘛廟。 | |

| 又名“青冢”,位於呼和浩特市,始建於西漢時期,為明妃 王昭君的墓地。 | |

| 呼和浩特市東郊33千米處,保合少多大窯村南,發現於1973年。經鑑定年代為距今70萬年至1萬年前,出土了大量的各種石器。 | |

| 位於新巴爾虎左旗境內,為二戰期間日蘇 諾門罕戰役遺蹟,現為重點文物保護單位。 | |

| 該市最早和最大的清真寺,始建於 清代康熙年間,雍正、乾隆年間又曾多次重修、擴建,形成日規模。寺內建有聖殿、講堂和穆斯林浴室等重要建築。 | |

| |

著名人物

榮譽稱號

2020年12月25日,被國家衛生健康委等授予“無償獻血先進省(市)獎”。

2022年,內蒙古被列入全國森林資源價值核算試點名單。