院士概況 獲獎記錄

科研及教學的榮譽與獎勵 獲獎時間 屆次 獎項名稱 獲獎作品 備註 2009 ---- 華羅庚數學獎 獲獎 2008 ---- 北京大學 蔡元培獎---- 獲獎 2007 ---- 教育部高等學校教學名師獎 獲獎 1995 ---- 何梁何利 科技進步獎---- 獲獎 1994-01-12 ---- 1993年度第三世界科學院數學獎 ---- 獲獎 1994-01-12 ---- 被邀請在1994年瑞士蘇黎世召開的國際數學大會上作45分鐘的學術報告 ---- 提名 1990 ---- 全國高校先進科技工作者 ---- 提名 1987 ---- 國家自然科學 二等獎 臨界點理論及其套用 獲獎 1986 首屆 陳省身數學獎 獲獎 1984 ---- 有突出貢獻的中青年科學家 提名 1982 ---- 國家自然科學 三等獎 帶間斷非線性項的微分方程 獲獎 1978 ---- 全國科技大會獎 獲獎

科研工作 學術成就 以

同調 類的極小極大原理為基礎,把許多臨界點定理納入無窮維

Morse 理論,使幾種不同理論在這裡匯合、交織,形成一個強有力的理論框架,由此發現了好幾個新的重要臨界點定理,並使過去的許多結果的證明大為簡化,所得結論也更為精確。這一理論被廣泛地套用於

非線性微分方程 ,特別是有幾何意義的

偏微分方程 的研究。此外還曾將一大類

數理方程 自由邊界問題抽象成帶間斷非線性項的

偏微分方程 ,發展了

集值映射 拓撲度和不可微

泛函 的臨界點理論等工具,成功解決了這類問題。

代表論著 Chang, Kung-ching, Solutions of asymptotic linear operator equations via Morse theory, Comm. Pure

Appl .

Math . (1981), 693-712

Chang, Kung-ching, Heat Flow and Boundary Value Problems for Harmonic Maps, Analyse non lineaire, Ann.Inst. H.

Poincare . (1989),

Vol .6, 363-395

Chang, Kung Ching, Infinite-dimensional Morsetheory and its applications. Presses de l'Université de Montréal,

Montreal ,

QC , 1985

Chang, Kung-ching, Infinite Dimensional MorseTheory and Multiple Solution Problems, 1993, Birkhauser

Chang, Kung-ching, Liu, Jia-quan, An evolution of minimal surfaces with Plateau condition, Calc. Var. Partial Differential Equations 19. (2004),

no.2, 117-163 Chang, Kung-ching, The Obstacle Problem and Partial Differential Equations with Discontinuous Nonlinear Term, Comm.

Pure &

Appl .

Math . 3. (1980), 117-146

Chang, Kung-ching, Variational Methods for Non-differentiable Functionals, J.

Math . Anal.

Appl . 80. (1981), 102-128

教學工作 編著教材 書名

作者

出版社

出版年份

1979

張恭慶

1987

泛函分析講義(上冊)

2001

泛函分析講義(下冊)

2001

張恭慶

2011

張恭慶

2014

教學心得 教學工作包含“教”與“學”兩個方面。教師講課不能光“教書”,必須針對授課對象。了解學生的情況;例如,他們先修過那些課?學現在這門課的目的是什麼?對哪些內容有興趣?下課後了解不同學生聽課的效果,對備下一堂課也很重要。

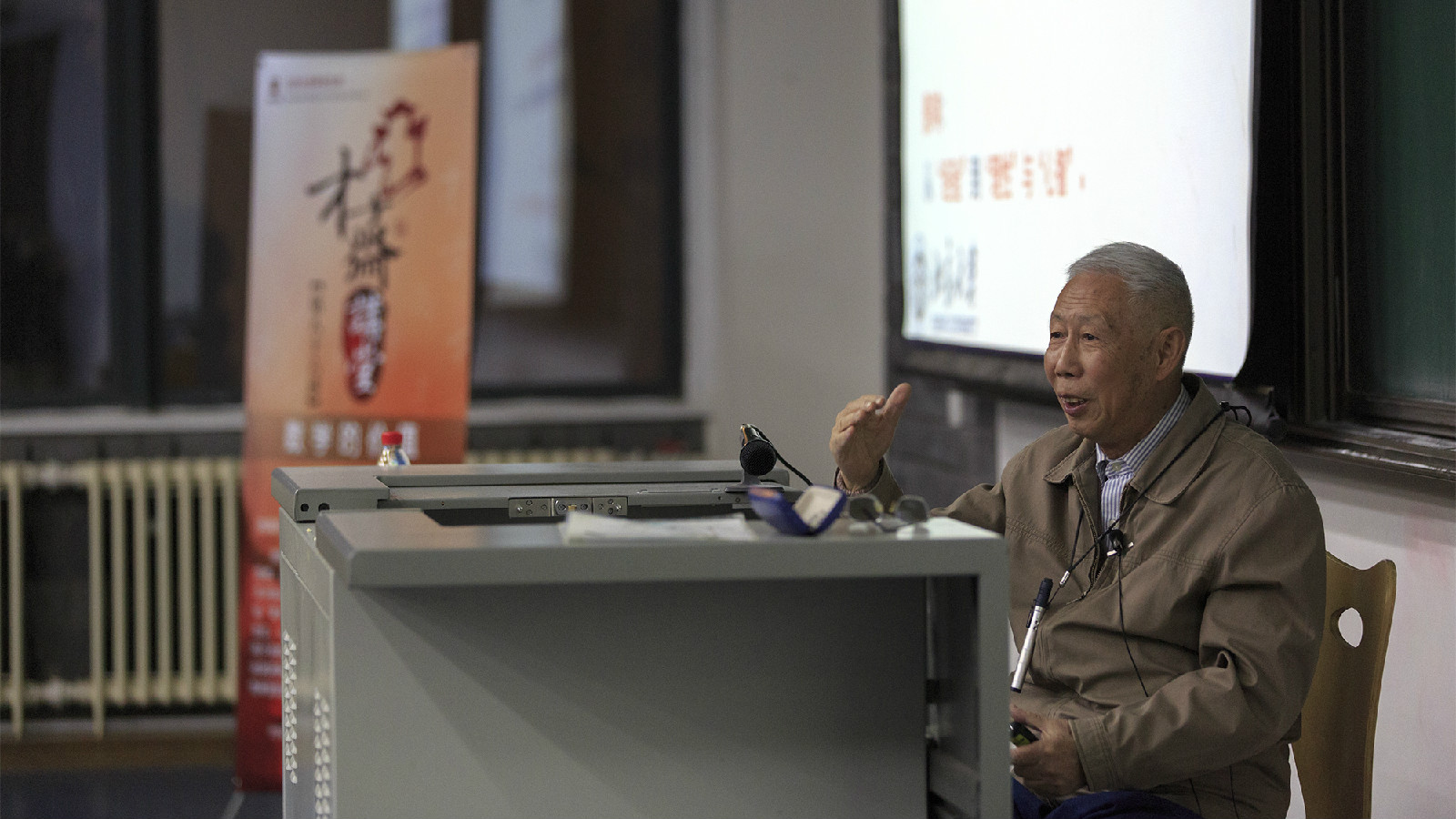

張恭慶院士在教學工作中 教一門課,要先把這門課在數學中的位置弄清楚,特別是它與哪些數學分支有聯繫?是怎樣聯繫的?然後決定取捨和重點。教數學不能僅僅滿足於

邏輯推理 清楚,要講思想,講實質,要通過已知啟發未知,透過典型的例子推測一般結論,要處理好

抽象與具體 的關係,理論與套用的關係。

大學是傳授知識與創造知識的地方,我認為評價大學的

教學水平 應該包含基礎課和專題課兩個方面。對基礎課,要強調給學生打好基礎,因此對於基本概念和方法的講解要花大功夫,要“少而精”,突出重點;對於最基本的內容要反覆強調,要求學生牢牢掌握;對於基本技巧要反覆練習,達到熟練。

研究生 專題課的目的則是把學生引向研究的前沿,教師要為學生鋪平道路。因此選材特別重要。教師必須清晰地了解在

浩如煙海 的文獻中,哪些是真正實質性的進展?哪些是新的

生長點 ?有哪些未解決而有意義的問題?哪些方法還大有潛力?然後根據學生的基礎,為他們搭好橋,做好鋪墊。考慮到學生們今後的發展空間,選題不能過窄。

好的數學成果一定是美的。數學龐大系統內部的統一與和諧使它更像一件優美精緻、

天工人代 的藝術傑作。講解這些成果猶如鑑賞

藝術品 ,與大家共享其美。站在講台上,當我看到台下一張張

全神貫注 、緊張思索的面孔時,我總會被感染得

精神振奮 、情緒激昂,有時還會並發出創造的火花。

社會工作 社會兼職 社會活動 在交談中,張恭慶院士回憶了自己在1978年底赴

美國 進行訪問研究的經歷,並就如何通過國際交流與合作增強我國

高等教育 的整體實力談了自己的觀點與感受,郝平副部長對此給予了充分的肯定。郝平副部長還深情回憶了自己在

北大 的求學經歷,讚揚了老教授們嚴謹的治學精神和平易近人、關愛學生的品德。

2012年1月11日下午,中國科協黨組書記、副主席、書記處第一書記

陳希 ,校黨委書記

朱善璐 親切看望慰問了

北京大學數學科學學院 張恭慶院士,向老院士致以誠摯的問候和新春的祝福。

有關領導看望張恭慶院士 在張恭慶院士家中,

陳希 、

朱善璐 一行向張院士致以節日的問候。

陳希 肯定了

北大 數學學科的基礎實力,希望

北大 在科學知識的

原始創新 方面取得更大的成績,並向張恭慶為國家

數學研究 作出的卓越貢獻表示感謝。

朱善璐 代表學校向張院士送去

新春 的祝福,對張院士在

北大 數學學科發展、中國數學界所作出的重要貢獻表示敬意和感謝,希望張院士保重身體,繼續關心關注

北京大學 的發展。張恭慶對中國科協、學校的關心和慰問表示感謝,表示將繼續關心和支持學校的發展建設。

2011年11月15日下午,

北京大學 張恭慶院士來到

四川大學 ,為廣大師生作題為《數學與數學家》專題報告。我校師生積極參加此次活動,報告現場

座無虛席 。

張恭慶院士結合自己多年的科研及教學經驗,系統地為大家講述了何為數學、數學的研究對象以及關於

數學套用 三個問題。他說數學是一門研究數和形的科學,其研究對象為由抽象元素的“關係”和“

運算法則 ”構成的

數學結構 。基於數學的基本特徵,我們必須在數學研究及教學過程中追求一種統一的框架。作為學數學的人,則必須秉著一種探索、批判的精神,鍛造自己的數學修養。

院士的報告使師生們

受益匪淺 。他幽默詼諧的談吐,精煉親切的語言,多次引起在場師生們的共鳴。

著名數學家、

中國科學院院士 、

北京大學 張恭慶院士應邀來

福建師範大學 指導數學學科建設與發展工作,並於2013年5月29日下午在

旗山 校區學術大講堂做公眾報告。數學與計算機科學學院負責人、師生代表共450多人參加了報告會。

張恭慶院士以《Perron Frobenius定理,

Google 網頁搜尋及其它》為題,從

Brin 和

Page 利用相關定理成功創建

Google 網頁搜尋案例出發,生動介紹了該定理在不同領域的廣泛套用。師生們表示,這場報告使大家進一步領會到數學在解決實際問題中的作用和魅力。

2014年10月11日,

中國科學院院士 、

第三世界科學院 院士張恭慶教授做客第052期

上海交通大學 大師講壇,向現場五百多位同學介紹了數學的發展歷程和在現實中的價值。圖書信息樓多功能廳座無虛席,校長

張傑 也來到大師講壇現場,和在場同學一起聆聽了張恭慶的精彩講座。

張恭慶院士在上海交通大學舉辦講座 張傑 致辭並熱烈歡迎張恭慶的到來。他用幾個小故事講述了張恭慶在

南洋模範中學 求學時展現出的驚人天賦及其日後從事科學研究時體現出的崇高品格,向其致以敬意。

張恭慶以幾個小故事為引子,講述了自己與交大的深厚情誼。演講中,他從“數”與“形”兩個角度解答了“數學是什麼”的問題,又從

數學結構 、

數學建模 、數學與科技等角度向同學們介紹了數學的套用領域之廣泛以及數學在科學研究中

不可或缺 的重要地位,他將數學定位為人類智慧的寶藏。

張恭慶特彆強調了培養數學修養、

數學能力 與數學素質的重要性。他表示,數學的

思維模式 可以提高人們分析問題能力與思辨能力,這對於個人的發展是至關重要的。演講最後,張恭慶對交大學子提出了殷切希望,希望同學們不斷探索新的途徑,嚴謹地編織、清理龐大的數學之網,使其閃爍人類的智慧之光。

現場互動中,張恭慶就同學們提出的數學的前景、

非線性微分方程 以及如何學好數學等問題做了相應解答。

最後,大師講壇向張恭慶贈送印有交大景致的

銅牌 作為紀念,張恭慶深情題詞“

學無止境 ”,勉勵交大學子。

沉醉其間半世紀,數學已經不再單純是張恭慶為之奮鬥、求索的事業選擇,更是他為人、為師、為友的一種精神追求。

2014年10月30日晚,

北京大學 一間可容納300餘人的階梯教室里

座無虛席 ,就連過道和台階也被擠得

水泄不通 ,除了學子們一張張年輕的面孔,人群中幾位頭髮花白的老者顯得格外醒目。

張恭慶院士在北京大學舉辦講座 他們的到來,或許是為時常縈繞心頭的這樣一個問題尋求答案——數學究竟有什麼用?年近八旬的數學家、

中科院 院士張恭慶在眾人的期待中走上講台,沒有多餘的寒暄和客套,他直奔主題向台下聽眾

娓娓道來 “數學的價值”。

兩個小時的時間,張恭慶貫通中外、縱論古今,從數學的起源和本質講到數學在

現代科技 中的套用,從數學的

文化價值 延伸至精神價值,試圖清晰勾勒出他所鐘情一生的數學世界有著怎樣令人著迷的圖景。

張恭慶從數學的學科內涵講起,指出數學是以

數量關係 與空間形式作為研究對象的一門學科。不同於人們的一般理解,在數學上“‘數’與‘形’都並非那樣實在”。例如

實數 就“不是先天存在的實在之物,而是從

有理數 中按照一定方式定義的抽象元素”,而正是這一抽象定義的

實數 才構成

微積分 與

極限理論 的基礎。在空間形式方面,張恭慶則以

歐幾里得 第五公設與

非歐幾何 為例,指出這些在傳統空間觀念之外的

幾何 ,不僅在邏輯上具有與歐氏公理等價的正確性,而且若將考察對象放在

宇宙空間 的尺度下,有一類

非歐幾何 反而更加接近實際。在這些發現的基礎上,數學研究的對象實現了以人類

直接經驗 到悟性

創造物 的逐漸轉變,數學取得了

前所未有 的突破與成就,比如Riemann

流形 、

群 、

解析函式 、

拓撲結構 、

調和分析 等的提出、發展與影響都是其中一些典型的例子。

張恭慶接下來為大家介紹了

數學研究 的公理化方法,這種方法不僅條理清晰地整合了存在內在聯繫的概念與理論,而且使得

數學研究 的對象成為:在

集合論 的基礎上,抽象元素之間的“關係”和“

運算法則 ”構成的 “

數學結構 ”。 張恭慶還為大家介紹了

數學建模 ,即“用數學的語言和方法,通過抽象、簡化把

錯綜複雜 的實際問題轉化為合理的、可操作的

數學結構 ”,使得數學的理論和方法得以有效地解決實際問題。 如今“

數值模擬 ”與 “

科學實驗 ”相輔相成,已成為人們探索規律、設計工程、檢測產品與

科學決策 中不可缺少的手段。 他強調:“創建一個好的模型正如證明一個深刻的定理一樣有意義”。

張恭慶接下來和同學們探討了數學學科的意義。他首先指出,數學是一門獨特的語言,有其抽象、廣泛而確切的表達方式,它是眾多學科的工具, 還是許多

高新技術 的核心(如

IT 、

航空航天 、

金融保險 等領域)。其次,數學以其邏輯的嚴密性與可靠性構成“人類探求新知識的先導”,在歷史上許多重要的發現發明中起著不可替代的作用,比如

Maxwell 方程組與

電磁波 的發現,

Radon變換 與

CT掃描 技術等等。最後,張恭慶提出數學對於人類

自然觀 、

科學觀 的形成有重要影響, 他以

機械自然觀 為例,回顧了數學在

機械自然觀 的形成與衰落中所起的作用。談到

數學文化 , 他指出:數學不僅追求確切的、可靠的、更深層次的理論知識,而且更研究其自身,在不斷自我完善中達到新的高度,體現出一種追求真知的探索精神。

講座最後,張恭慶就同學們關於數學的當代發展、

哲學基礎 等提問展開了討論,指出數學作為創新思想取之不盡的資源,在當今時代

大有可為 。他鼓勵大家要把

建設創新型國家 作為學習與

探索科學 的動力與使命,努力上進。

在報告中,張院士以

馬克思 所說“一門科學只有當它達到了能夠成功地運用數學時,才算真正發展了。”的一句話引入主題,強調數學的重要性。並從數學的廣泛性、對於職業的重要性、用途廣泛的原因、與

國家實力 的關係等幾個方面做了詳細的闡述。接著張院士從數學的價值展開,講述了數學價值體現的六個方面,並就引發的思考“為什麼數學會有那么多方面的價值? 究竟數學是什麼? ”進行了詮釋。張院士還對聽眾感興趣的

純粹數學 與

套用數學 進行了解答,並將二者的關係比喻成同一座

冰山 ,浮在水面上的是

套用數學 ,而埋在水下的是

純粹數學 。生動形象的說明了

純粹數學 是

套用數學 的基礎,二者相互滲透、

相輔相成 。

張院士最後強調:富饒的數學寶庫是創新思想取之不盡的資源。這是數學最寶貴的價值!精彩的報告在熱烈掌聲中結束。隨後張恭慶院士還就聽眾關心的問題做出了精彩回答,並向院士著作館捐贈了著作。

報告會後,張院士參觀了

國家工程技術圖書館 院士著作館。在瀏覽了館藏的院士手稿及風采物品後,張院士還為院士著作館題詞留言。

張恭慶院士首先從“數”與“形”兩個角度解答了數學是什麼。他指出數學是一門科學的語言,它是眾多學科的工具,是許多

高新技術 的核心,也是人類探求知識的先導,在歷史上許多重要的發現和發明中起著不可替代的作用。數學是一門科學,是一個抽象、嚴謹的

思想體系 。作為科學的一部分,它的美一方面也體現出

自然美 ,這種美的產生可以說是數學家對

自然界 美的領悟和認知;作為一個

思想體系 ,它有自身的結構,有不同的層次,為了構建這個龐大嚴謹的體系,同樣需要深邃的構思和精巧的技術,因此數學也有獨特的

審美觀 。隨後,張恭慶院士

深入淺出 地為大家闡述了“

數學之美 ,他從“對稱之美”、“簡潔之美”、“抽象之美”、“精異之美”、“統一之美”五個方面與大家分享了“

數學之美 ”。他指出數學美要求欣賞者了解數學,因為數學是抽象的,只有習慣於

抽象思維 的人才可能欣賞數學,一個人對於數學了解得愈多、愈深刻,也就愈能感悟

數學之美 。最後,張恭慶院士強調,同學們要認真學習數學,因為它是走進科學大門的鑰匙,它能提高

思維能力 ,賦予同學們創新的本領。為了把我國建設成一個創新型的國家,在

科學技術 上要有真正的創新思想,富饒的數學寶藏永遠是取之不盡的資源,所以一定要學好數學。整場報告

深入淺出 ,從

微積分 、

解析幾何 、

代數 與

數論 聯繫到數學在科學乃至

音樂 、藝術中的作用。通過報告,深化了大一同學對

數學專業 的認識與了解,夯實了

專業基礎 ,提高了專業興趣,增強了專業

認同感 。同學們紛紛表示報告拓展了

數學思維 的深度和廣度,感受了數學的精彩與魅力,

受益匪淺 。

2016年11月16日下午,

中國人民大學 “通識教育大講堂·數學名師”系列講座第四場在國學館舉辦。應

中國人民大學 數學系和數學科學研究院邀請,

北京大學 張恭慶院士作了題為“數學的價值”的報告。

張恭慶院士從數學有用講起,介紹數學在科學、技術、思想、文化以及教育各個方面所起的作用。進而回答:數學究竟是什麼?為什麼它能起到這些作用。最後提出:數學是人類智慧的寶藏,創新思想取之不盡的資源。通過張恭慶院士的講解,同學們對數學的價值有了更加深刻的理解。

張恭慶院士的講座吸引了許多同學參加,同學們紛紛提出自己的問題。張恭慶院士積極與同學們交流,耐心地解答同學們的疑惑,體現了

大家風範 。通過此次講座,同學們對數學這門學科有了進一步的認識,提高了學習數學的興趣,堅定了學習數學和研究數學的決心。講座結束後,

樓元 院長和

林勇 主任代表數學科學

研究院 和數學系向張恭慶院士贈送了報告紀念品。

時間:2016年12月10日 10:30-11:30。地點:京師學堂 京師廳

先從數學有用談起,再從六個側面介紹數學價值的體現。進一步我們探究:數學究竟是什麼?為什麼它會那么有用?最後強調:數學是人類智慧的寶庫,科技創新的資源。

報告中,張恭慶列舉了許多生活中的數學案例,強調“數學有用”。他談到,數學是科學的語言,並高度贊同了

歌德 名言:“數學家就像

法國 人,無論你跟他說什麼,他都完全吸收,並且轉化為自己的語言”;數學是從事研究、設計、管理等方面的工具,可以幫助解決物理、

力學 等多方面的問題;數學是

高新技術 的核心,生活中的手機、視頻、

航天航空 ,都離不開

數學原理 的支持。此外,張恭慶還表示,數學是現代人類理性文化的核心,他結合

自然觀 和

科學觀 的歷史發展闡述了數學價值的體現,進一步探究了數學究竟是什麼,以及為什麼數學會那么有用。

張恭慶接著列舉了很多具體的數學公式、原理,指出數學不僅僅是工具、套用,更是一個有機整體。他還分析了純數學和

套用數學 的關係:二者

並行不悖 ,

相輔相成 ,我們既要看到來自自身的純數學問題,又要研究外界挑戰實際的問題。此外,他指出,數學是人類智慧的寶庫,是

科技創新 的資源。“為了把我國建設成一個

創新型國家 ,我們在

科學技術 上要有真正的創新思想。富饒的數學寶庫永遠是創新思想

取之不盡 的資源。這是數學最為寶貴的價值!”他說。

張恭慶引用

華羅庚 的“大哉數學之為用”結束了他的報告。在提問環節,觀眾們

迫不及待 地提問,現場氣氛活躍。兩個小時的講座,讓聽眾們進一步認識了數學的價值,領略了數學的魅力。

1994年1月12日,數學系教授張恭慶獲1993年度

第三世界科學院 數學獎,並被邀請在1994年瑞士

蘇黎世 召開的國際數學大會上作45分鐘的學術報告。

2015年數學界迎新春茶話會在

北京大學 中關新園一號樓科學報告廳舉行,

中國數學會 歷任理事長

王元 院士、張恭慶院士和

馬志明 院士及來自全國各地的數學界代表紛紛發言,暢談感受,共謀發展。

女士們、先生們:

陳省身 先生以他輝煌的學術成就、博大的胸懷和高尚的

人格魅力 贏得了國內、外數學家廣泛的尊敬與愛戴。

陳先生特別關心中國數學的發展,

改革開放 以來,他在引導振興中國數學事業中起到了無可替代的作用。

從1972年起,陳先生就多次回國講學,使得處於封閉狀態的中國數學界得以了解國際前沿的動態。

改革開放 一開始,他提出召開國際雙微(

微分方程 與

微分幾何 )會議,,以他在國際數學界的崇高威望邀請了十多位這些領域的最有影響的學術權威來華講學。國際雙微會議連續召開了七年,產生了巨大的影響,今天中國在幾何分析領域內能在全世界占有

一席之地 不得不歸功於陳先生髮起的這幾次會議。

陳先生把國外數學研究所的先進經驗引到國內。他創辦的

南開 數學研究所是他給我們留下的一份寶貴遺產。在他的領導下,

南開 數學所的學術年活動大大推動了我國

數學研究 的進步。

北京國際數學研究中心辦公新址揭牌儀式嘉賓合影 陳先生始終著眼於培養下一代,從中發現人才,改善他們的工作環境,提高他們的研究水平。他利用自己的特殊身份多次向中國政府領導人提出讓優秀人才能夠在國內安心工作的具體建議。在他擔任“求是基金

傑出青年 學者獎”的評選委員期間,做了大量工作,遴選出數學各個方向上的青年學科領軍人物。

陳省身 先生還與

丘成桐 先生倡議在中國召開

國際數學家大會 ,他不僅為大會的申辦和籌備做了大量的工作,而且還以他在國際數學界的聲望為大會的申辦成功與順利召開爭取了廣泛的支持。

陳先生在振興中國的數學事業中實實在在起到了無人可以替代的作用。

在我們隆重紀念

陳省身 先生誕辰100周年的今天,我們要實現他“

21世紀 中國要成為數學大國”的遺願,繼續為振興中國的數學事業而努力!

“國家應制定捐贈法、發行教育債券,吸引社會資金投入到教育事業中來。”針對當前存在的教育評比熱,全國人大代表、中科院院士張恭慶提出了自己的建議。

現在各種評審活動多得不計其數,各種基金、課題、項目,還有獎勵都要評審,沒完沒了地填表,沒完沒了地開會,牽扯很多精力。可是,按現在的體制,不參加評審,就拿不到項目,就沒有資金。把好多功夫花在這上面,真是太可惜了。一個單位準備一個項目的申報材料,前後要花半個月的時間。浪費多少人力、物力呀!這樣下去,只會助長

急功近利 的浮躁心態,一些真正有難度、但一時出不了成果的課題,有人就不敢接,不願做。現在正是我們積蓄力量的時候,只有扎紮實實打好基礎,才能儘快趕上世界先進水平。

違法

科學發展 規律的不健康的

競爭機制 ,不擇手段、違反

道德規範 的做法,實際上也損害了遵守

學術道德 的學者的利益。對潛心研究長遠戰略性課題,短期難以見成果的人來說是不公平的。

科教興國 是我們國家的

基本國策 ,應該檢討和改善現行人才培養體制和科學研究評定方法。借鑑國外經驗一定要把握其實質內涵,不能把統計數字當成競爭的本質。不能在應該充分體現競爭的人才培養階段‘環境寬鬆’,而在

金字塔 的頂端搞惡性競爭。否則,學術

團隊精神 沒有了、學術傳統、

學術流派 沒有了;涉及

國計民生 或帶基礎性的大問題、短期難見成果的課題沒人去做了。

黨的十九大報告指出,加快建設

創新型國家 。要瞄準世界科技前沿,強化基礎研究,實現前瞻性基礎研究、引領性原創成果重大突破。

我是一名數學工作者,對於這段話深有體會。作為一門

基礎科學 ,數學不僅是

自然科學 、

社會科學 、

工程技術 的基礎,在今天,它還在經濟金融、

國家安全 等領域占有極為重要的地位,加強數學研究,已成為保持我國在這些領域持續發展的戰略需求。正因為數學如此重要,已開發國家常常把保持數學方面的領先地位作為他們的戰略目標。而從科學史上看,數學在人類歷史的各個階段始終是科學技術大發展的先導和支柱。

如今我們正處於下一次

科技革命 前夕。即將到來的

科技革命 是我國走向科技強國難得的機遇。為了把我國建設成為一個

創新型國家 ,我們必須在科學技術領域產生真正的創新,而富饒的數學寶庫將永遠是創新思想取之不盡的資源。改革開放以來,我國數學發展的勢頭很好,在“

科教興國 ”的戰略方針指引下,我們早在20世紀末就提出了“要在21世紀率先趕上世界先進水平,成為數學大國”的口號。21世紀之初,已有百餘年歷史的國際數學家大會第一次來到北京,由於中國數學家在大會上的良好表現,鼓舞了全國數學界,大家又提出“中國要成為數學強國”。

北京大學建校120周年紀念大會,林建華、林毅夫、張恭慶 學習黨的十九大報告以後,我體會到,中國數學家的“數學強國夢”是中華民族偉大復興

中國夢 的一部分,我們不僅要在學科發展上勇於領先,獨創新的理論體系和方法,還必須積極為加快建設

創新型國家 提供智力資源和人才,為實現中華民族偉大復興

中國夢 而奮鬥。

科普文摘 數學實力往往影響著

國家實力 ,世界強國必然是數學強國。數學對於一個國家的發展至關重要,

已開發國家 常常把保持數學領先地位作為他們的戰略需求。

任何一門成熟的科學都需要用

數學語言 來描述,在

數學模型 的框架下來表達它們的思想和方法。當代數學不僅繼續和傳統的鄰近學科保持緊密的聯繫,而且和一些過去不太緊密的領域的關聯也得到發展,形成了數學化學、

生物數學 、數學地質學、

數學心理學 等眾多

交叉學科 。

藥物分子設計 已經成為發現新藥的主要方向。其中

計算機 輔助設計扮演著不可替代的角色。用計算的方法從

小分子 庫中搜尋發現各種與

酶 可能的結合構象來篩選藥物,或者採用基於

受體 結構的特徵,以及

受體 和藥物分子之間的相互作用方式來進行

藥物設計 ,已成為當前耗費計算資源最多的領域之一。

在

現代化戰爭 中,數學的作用更為突出。在武器方面有

核武器 、遠程

巡航飛彈 等先進武器的較量。在信息方面有保密、解密、干擾、反干擾的較量。對策方面有戰略、策略、武器配製等方面的較量。每一項都和數學有緊密的關係。

在

巡航飛彈 方面,《

解放軍報 》在一篇《數學的威力》報導中寫道: “一個方程將

衛星圖像 質量提高30%,一個公式改變了一個部隊的知情模式。”

從大的戰役指揮,到小的作戰方案,都需要了解敵我雙方的實力,

運籌帷幄 ,不打無準備之仗。這都需要進行定量化分析,建立模型,形成

隨機應變 的作戰指揮系統。其中

機率統計 、

運籌學 等數學分支發揮著重要作用。

精彩軼事 書香門第 成長於這樣的家庭,張恭慶自幼便在骨子裡透著祖輩的學養、氣節和天資。國中時,父親引導張恭慶讀

古典文學 ,但他對此並未表現出特別的興趣,學校里的每一門課他都非常喜歡,逛書店則成了他課餘時間最大的樂趣。

高中二年級時,他在書店看到了一期面向

中學數學 教師發行的數學刊物《

數學通報 》,這份刊物每期設有“問題解答欄”,給出五道數學難題向讀者徵集答案,過段時間會把做對題目的人名刊登出來。

張恭慶迷上了這項頗具挑戰性的解難題活動,在《

數學通報 》公布的名單中看到自己的名字時,心中充滿成就感。他的中學數學老師

趙憲初 發現了張恭慶的數學才能,積極鼓勵他報考數學系。

1954年,張恭慶考入大師雲集的

北京大學 數學力學系,從此暢遊在數學海洋。入學不久,學校提出要“

因材施教 ”並組織起不同方向的科學小組,他被安排到

程民德 先生門下,專攻“

數學分析 ”。憑藉勤奮和天資,張恭慶很快顯露鋒芒,第一學期,他就寫出了用雙邊

有理數 序列建立

實數 概念的讀書報告,第二學期又給出了不用

測度 理論的

黎曼 可積性充要條件的初等證明。

然而,一連串

突如其來 的政治運動中斷了張恭慶的數學求索路。他成了“

白專 典型”,而他所從事的

純粹數學 被認為是脫離實際、無用的“

偽科學 ”。

他很想為國家做點事情,跑去工廠詢問有沒有可能用到數學的地方,然而得到的答案都是否定的。“這么多年來,這件事情對我的影響非常大。”也許正因如此,張恭慶此後對數學的套用問題有了更多的關注。

堅持信念 1959年從

北大 畢業時,“

白專 典型”張恭慶本已做作好了去艱苦地方工作的思想準備,沒想到,他的名字竟然出現在留校名單上,學校明確告訴他:“你的任務就是搞教學。”在超常的教學負擔和政治高壓下,他很難有時間去系統地讀書、作研究。

文集《張恭慶的數學生活》封面 張恭慶並沒有因此磨滅對數學的信念。他堅信“數學是一切科學的基礎”,數學研究的成果對人類是有貢獻的。不僅如此,他還要用實際行動來證明“數學有用”。

憑藉敏銳的

洞察力 和對數學的悟性,張恭慶抓住一切機會用數學解決實際問題。1975年,他協助

中科院 物理研究所解決受控

熱核 裝置中磁面平衡的計算問題;1976年,他到

華北油田 了解到

石油勘探 中有底水淹沒油井出現的“

水錐 問題”。

他發現這兩個問題與一大類自由邊界問題都可以抽象為“帶間斷

非線性 項的

偏微分方程 ”,為了解決其中的理論和計算問題,他將其化歸為尋求一類

集值映射 的不動點問題,與人合作發展了

集值映射 的拓撲度理論。此後,他又從變分學的角度出發,針對這類問題發展了“不可微泛函的

臨界點 理論”。

在解決實際問題的基礎上,張恭慶抽象出更高層次的數學理論,邁出了他在數學道路上的關鍵一步。

當中國數學界從

十年浩劫 的噩夢中醒來時,世界

數學研究 已發生天翻地覆的巨大變化。為了填補學術真空,1978年,張恭慶作為我國“文革”後第一批

訪問學者 前往美國,經著名數學家

陳省身 介紹到紐約

柯朗 數學研究所進修。

在美國的一次學術報告中,張恭慶介紹了出國前為解決幾個實際問題而發展出來的數學理論,因為問題既有套用背景又有獨特的處理方法,引起國際同行的關注,受邀到

美國 、

加拿大 的10餘所大學作報告。但張恭慶並不滿足於此,他決心充分利用

柯朗 研究中心的優越條件向

數學研究 的主流方向邁進。

留學生涯 1978年出國前,

北京大學 數學系副教授張恭慶已在數學領域取得一些研究成果。

張恭慶回憶說:“‘文革’期間的中國很閉塞,學術水平離國際前沿很遠。然而出於對數學的熱愛,我常常利用

夜深人靜 時讀書。在生產中遇到實際問題,也都力圖從數學理論上把它弄清楚,因此在

20世紀 70年代中期曾發表過幾篇有套用背景的

數學研究 論文。”

尼克森 訪華後,陸續有國外教授來華

講學 ,只要有可能,張恭慶都找機會去聽,了解學術發展動態。1977年,學校恢復正常秩序。1978年5月,張恭慶由

助教 破格晉升為

副教授 ,隨即被學校遴選赴美學習。

北大 數學系的老一輩數學家與在美國的

陳省身 教授有深厚的友誼,紛紛向陳教授介紹

姜伯駒 與張恭慶的情況,請他幫助聯繫去

美國 進修的學校。

陳省身 教授知道張恭慶的興趣在

偏微分方程 ,便把他介紹給

柯朗 (Courant)數學研究所的

尼倫伯格 (Nirenberg)教授。

柯朗 數學研究所是當時這個領域的世界中心,

尼倫伯格 教授正是這個方向的學術權威。他來華

講學 時張恭慶參加過與他的座談。不久,張恭慶收到了

尼倫伯格 教授發來的邀請函。他趕緊補習

英語 ,做好出國準備。

與其他赴美訪問學者不同,張恭慶沒有在

華盛頓 參加英語培訓。在

華盛頓 中國聯絡處度過1979年元旦後,他只身前往位於

紐約 的柯朗數學研究所。3個月後,第一批公派

訪問學者 中的

應隆安 、

王靖華 也來到同一個研究所,他們合住該所提供的同一套公寓。

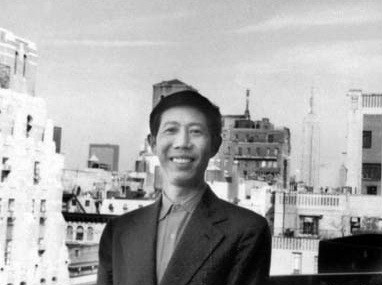

張恭慶院士1979年攝於紐約大學柯朗數學研究所 張恭慶說:“儘管我們在生活上、語言上都遇到了很多困難,但大家相互幫助,互謙互讓,友好相處。尤其是大家認識到作為第一批公派

訪問學者 責任重大,不但在與人交往中特別注意中國人的形象,而且在學業上也都非常刻苦努力。”

張恭慶回憶說,做

訪問學者 期間,每天都

如饑似渴 地聽課、聽講座、上討論班。“要學習的東西太多,每天都乾到半夜。”

熟悉環境以後,張恭慶在

柯朗 研究所作了一次學術報告,內容是出國以前為了解決幾個實際問題而發展出來的數學理論。因為問題有套用背景,處理方法也有特色,引起了同行的注意。1979年夏天,在

加州 舉行的一次盛大的國際

學術會議 上,

尼倫伯格 教授在大會報告中專門介紹了張恭慶的這項研究。會後,張恭慶受到

美國 、

加拿大 10多所大學邀請去作學術報告。

但張恭慶並不滿足於此,他決心充分利用這個研究中心的優越條件向數學研究的主流方向邁進。那時

非線性分析 中的一個新的方向——“拓撲

變分方法 ”正在興起,張恭慶積極投入研究,取得了突破,許多後續工作也由此引發了出來。

美國

威斯康星大學 (

Wisconsin Madison)的數學研究中心重點發展

非線性分析 ,集中了一批年富力強、很有成就的學者,每年還有世界各地很有實力的同行專家到此工作。第二年張恭慶被邀請到該中心去訪問研究1年。在美國兩年,他的研究工作

別開生面 ,在同行中已有名氣。歸國前他受法、德、意、

瑞士 等國同行邀請,到

歐洲 去

講學 3個月。

學術上

碩果纍纍 的張恭慶對留學經歷深懷感恩之心。他說:“派遣留學生是

改革開放 戰略部署的一個重要部分。就我個人而言,留學改變了我們這代人的學術命運,使我們走出落後封閉的學術環境來到世界學術中心,學到了本領,施展了才能,增強了信心。”

張恭慶說:“30多年來,

成千上萬 的青年學子

遠渡重洋 到海外留學,造就了一大批中華精英和建設人才。這些都要歸功於

改革開放 的偉大決策。”

探求數學 1981年,張恭慶結束在國外的訪問研究回到

北京大學 數學系,此後致力於在國內創建“

非線性分析 ”的研究隊伍,他的不少學生和同事現已成為出色的數學家。

張恭慶院士在呼和浩特民族學院數學系作《數學與國家實力》的報告 “數學到了空前未有的輝煌發展時期。”回國後,張恭慶為我國的數學發展起到了重要的服務、指導和引領作用。過去,在我國工業、農業、

金融 、管理和

國防 等領域,數學的套用並不廣泛,隨著我國經濟和社會飛速發展,數學在各個領域的套用成為張恭慶最為關心的問題,他說:“看到數學有各種套用,我也感到很受鼓舞。”

而對於數學的價值所在,張恭慶也有了更加深刻的認識:“數學成為

高新技術 的核心、探求新知識的先導、人類理性文化的核心、人類智慧的寶藏和創新的源泉……”

沉醉其間半世紀,數學已經不再單純是張恭慶為之奮鬥、求索的事業選擇,更是他為人、為師、為友的一種精神追求。

20世紀 80年代末,張恭慶的一位學生在其

畢業論文 的致謝部分僅寫下了短短的這樣一句話:“感謝我的導師張恭慶教授對我的研究選題感興趣並給予支持。”在很多同學看來,這樣的致謝有點不可思議,似有對導師的不敬之意。但張恭慶說,這位學生的致謝“非常確切”,在數學這個行當中,講究的就是精確和直覺。

懷念恩師 “陳先生作了周密安排,他對我們的幫助根本講不完。”張恭慶孤身赴美後,人生地不熟,徘徊在

紐約 火車站。

陳省身 非常細心,特別囑託

洛克菲勒大學 的邏輯學家王浩教授去車站,將張恭慶接回家住了一周。此前,張恭慶根本不曾想過會與陳先生有交往,雖然聽說他極為謙和,對後輩十分關心,卻不曾料到自己能獲得陳的舉薦。他說,

陳省身 是他所接觸的第一位偉大的數學家。1972年,他曾聽過陳在國內的演講,為他的學問所折服。陳是名滿天下的大數學家,自己只是一名普通的數學教師,“只能遠遠地看著先生,心中充滿了景仰”。

1983年,

陳省身 邀請張恭慶到其主持的

美國 國家數學研究所工作。二人交往漸多、了解愈深。張恭慶對

陳省身 越來越欽佩:“陳先生的偉大成就自然不必講,給我印象最深的是他的為人。”“大家由衷地敬重陳先生,因為他是一個偉大的愛國者。他為人謙和,卻非常自尊、自信,為中國人自豪,具有中國人的

傳統美德 。很多國外數學家都高度尊敬他,將他當作家中長者。他與這些人在一起完全應付自如。這樣的人是很少見的。”張恭慶還記得當年

陳省身 把身旁所有念數學的中國人請來吃飯,給他們以鼓勵。

在張恭慶看來,

改革開放 後中國的數學之所以比其他學科進步更快,

陳省身 發揮了無可替代的領導作用。在國內科學界還處於封閉狀態時,

陳省身 多次回國講學,大家最早從他那裡接觸到阿蒂雅—

辛格 定理等數學前沿課題。

改革開放 後,

陳省身 看到了

中國科學 的春天,回國次數更頻繁、時間更長了。“陳先生反對科學界的閉塞,他主張開放。在開放之後,他又鼓勵中國人走自己的路。”張恭慶認為,

陳省身 做過的幾件大事對中國的影響是不可估量的:連續7年發起召開的“雙微”會議,使

微分方程 與

微分幾何 在中國得到了巨大發展,在2002年

國際數學家大會 上,中國數學表現最好的就在這兩個領域;創立

南開 數學研究所,舉辦學術年,培養了大批年輕人;“

陳省身 項目”選拔了大批國內優秀人才出國深造;首創全國數學研究生

暑期學校 。在

陳省身 的領導下,國內數學事業取得了有目共睹的進步,也推動了其他學科的發展。

2002年,

國際數學家大會 在北京成功舉辦。時任

中國數學會 理事長的張恭慶回憶說,大會成功的重要因素之一就是

陳省身 的支持。他說,

陳省身 既是倡議者,又是推動者,還是顧問,充當了

幕後英雄 。大會申辦之初,張恭慶等去尋求各國數學家們的支持。這些

數學家 第一句話往往是:“

陳省身 教授是什麼態度?”當被告知陳先生的意見後,他們紛紛表態支持中國。在大會籌辦中遇到任何難題,人們都會立即打電話向

陳省身 求助。由

陳省身 出面聯繫各國數學界的

領軍人物 ,解決問題。張恭慶感激地說:“陳先生在幕後所做的大量工作,雖然在他的傳記里找不到,但每個人心裡都有數。”

張恭慶最後一次見到

陳省身 是在2004年11月中旬。陳先生打電話對張恭慶說:“你好久沒來了。”張立即趕到

南開大學 看望,住在陳先生的寓所

寧園 。兩個人在一起談的話題很廣,但大都跟數學有關係。

張恭慶說,令人欣慰的是

陳省身 的事業

後繼有人 。通過

南開 數學所的創辦,

陳省身 為國內引進了辦數學所的國際模式。他借鑑

美國 國家數學研究所的建所經驗以及其他研究機構的成功做法,堅持開放辦學,舉辦學術年,把世界上最好的數學家請進國門開展交流,這在當時的中國是

獨一無二 的,樹立了一個榜樣。

陳省身 講過的一句話讓張恭慶終身銘記。有一天,張恭慶鄭重地對

陳省身 說:“我對您的為人非常佩服,想先跟您學習怎么做人。”

陳省身 回答道:“我沒有什麼,我只是整個人完全貢獻給了數學。”張恭慶說,陳先生確確實實把自己完全貢獻給了數學。他一生都致力於培養數學人才,尤其是中國的數學人才,發展中國的數學事業。

追憶同事 中科院院士 、

北京大學數學學院 張恭慶教授和

王選 先生既是老鄉,又是中學、大學同學,後來又做了同事,他早已知

王選 先生患病多年,但聽到王選先生去世的訊息,他連用了三個“突然”,接著張恭慶教授要求靜靜思考一個小時,才回憶起與

王選 先生同學、共事的點滴。

“我和他一起進

北大 ,已經相知半個多世紀了,他身體一直不是很好,我早知道他得了癌症,但每次講起他的病,他都很不在乎的樣子,這次突然聽說他去世,我心裡不是滋味,非常悲痛。”

生活中的

王選 非常樂觀,張恭慶教授憶起2004年中學同學的一次聚會,“當時

王選 同學病得已經很重了,甚至有可能不能參加活動,但他堅持去了,還給大家講了很多笑話,講話的神情我還記著。”雖然

王選 有這么高的榮譽,卻沒有任何架子,還很樂於助人,你打個電話請求幫助,他馬上回答:“那好,我幫你做。”

張恭慶院士在學術交流中 王選 從來就是個進步學生,張恭慶教授說,當時

基礎數學 專業師資雄厚,而

計算數學 作為新興學科,師資力量和培養條件都比較薄弱,但

王選 考慮了國家的需要,選擇了更具挑戰意義的

計算數學 專業。

“

王選 能夠正確對待自己的榮譽,在各種場合的演講中,他都非常清醒地看自己。他曾說過自己年齡大了,知識也老化了,對他來說,他最需要資金的時候不是現在,而現在最需要資金的也不是他這樣的人,而是年輕人。”張恭慶教授說,“老先生的作用就是給年輕人鋪路,他把這個話講得很直白,換了其他老先生未必肯講這樣的話。”

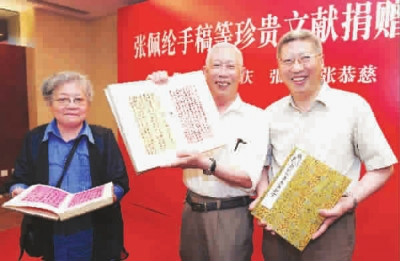

捐贈文物 2013年11月,

上海圖書館 獲贈了一批珍貴的

張佩綸 家藏信札。這批信札,由

張佩綸 公子

張志潛 多年收集得來,後由其子

張子美 及其子女保存。

張子美 哲嗣、著名數學家張恭慶院士及張怡女士、張恭慈先生一致同意無償捐公,為

學術研究 作貢獻。張恭慶與其胞妹張怡、胞弟張恭慈向

上海圖書館 盡數捐贈其所藏曾祖

張佩綸 尺牘、日記手稿等珍貴歷史文獻。經上圖數月來的精心分類清點,初步完成編目工作。

吳建中 館長表示,這是

改革開放 以來,上圖所接受的數量最大、價值最高的歷史文獻捐贈。這批

尺牘 ,揭示了

晚清 政壇大量內部運作的秘密。雙方舉行了捐贈儀式。

張恭慶告訴記者,其父

張子美 先生在去世前就囑咐兄弟倆,要仔細保管、妥善處理這批

信札 手稿。今年,張恭慶年近八旬,弟弟恭慈也年逾

古稀 ,兄弟倆一直惦記著為這批材料找個好歸宿。張恭慶攜家人參觀

福建師範大學 (其前身由另一位

晚清 重臣、張恭慶的外公

陳寶琛 始創)時,在圖書館裡看到了一塊額匾,上面寫著“藏書於私,不如藏書於公。”由此激發了張恭慶的捐贈念想。

回去後,張恭慶和弟弟張恭慈經過認真討論達成共識,又得到胞妹

張怡 的同意,太太和弟媳也支持“無償捐贈”這一倡議。於是,張恭慶和胞弟胞妹

自然而然 地想到,將家藏

張佩綸 信札和手稿悉數捐贈給

上海圖書館 ,而選擇落戶上圖的原因,很大程度是由於父親曾在

20世紀 80年代向上圖捐贈過

古籍善本 。

這次捐贈的珍貴文獻近300冊,而捐贈前,張氏兄妹並未清點

信札 和手稿的確切數量,因為他們信任

上海圖書館 。這些材料本用7隻大型

樟木 箱存儲,經過

上海圖書館 編目,殘簡斷篇皆著錄無遺,光目錄條就印了29張

A4紙 。上圖副館長

周德明 說,之所以將捐贈儀式延後至今,就是忙於清點整理這批捐贈物,上圖生怕辜負捐贈人的信任。

這批

信札 手稿和古籍能躲過戰亂,是修史者之福。張恭慶記得,小時候家中有滿牆的書,但

古籍 和手稿則是秘密安放的。

抗戰 時期,父親

張子美 不與

日寇 合作,在

銀行 當職員,

大戶人家 也常揭不開鍋,但從沒有動過賣這批

古籍 的念頭。“父親極為珍視這些寶貝,我們甚至沒有在家裡見過那批

20世紀 80年代捐贈給上圖的

古籍 ,也沒見過這些手稿

信札 。”

張恭慶、張恭慈和張怡在捐贈儀式上 而後,這批

信札 手稿也幸運地躲過了“文革”浩劫,在抄家後被統一儲藏。“文革”結束後,張家以私人通信的名義完整地取回了這批物資。除

古籍 被捐贈外,張恭慈和太太江融冰常年照料手稿

信札 ,一直保存完好。只有在曬書往書里夾入防蠹頁時,恭慈夫婦才會瞄上幾眼。“有些信我們也看不明白。”近年來,有人在夫婦周圍吹風,說這批

文物 價值不菲,張恭慶和張恭慈始終沒有動搖過。

張恭慶介紹說,4800通、100餘冊信件整理有序,不僅有

張佩綸 收到的信件,還留下了他郵寄出去的信件,這讓

史料 有了連貫性,極具考證價值。這要歸功於

張佩綸 之子、祖父

張志潛 先生的精心收集

裝裱 ,他甚至從通信對象那裡回購了

張佩綸 郵寄出的信件。

信札 捐贈後,自然會引起相關研究者的興趣。而此中不免涉及通信雙方不為外人所知的內容,作為後人想得開嗎?張恭慶思索片刻回答記者說:“寫信的人、收信的人、信中談論的人,已經全部是

歷史人物 。只要談論的事情客觀真實,哪怕涉及隱私,100多年過去了,可以解密了,讓世人評說吧。”

張恭慶院士在教學工作中

張恭慶院士在教學工作中 張恭慶院士在上海交通大學舉辦講座

張恭慶院士在上海交通大學舉辦講座 北京國際數學研究中心辦公新址揭牌儀式嘉賓合影

北京國際數學研究中心辦公新址揭牌儀式嘉賓合影 北京大學建校120周年紀念大會,林建華、林毅夫、張恭慶

北京大學建校120周年紀念大會,林建華、林毅夫、張恭慶 文集《張恭慶的數學生活》封面

文集《張恭慶的數學生活》封面 張恭慶院士1979年攝於紐約大學柯朗數學研究所

張恭慶院士1979年攝於紐約大學柯朗數學研究所 張恭慶院士在呼和浩特民族學院數學系作《數學與國家實力》的報告

張恭慶院士在呼和浩特民族學院數學系作《數學與國家實力》的報告

有關領導看望張恭慶院士

有關領導看望張恭慶院士 張恭慶院士在北京大學舉辦講座

張恭慶院士在北京大學舉辦講座 張恭慶院士榮獲獎項

張恭慶院士榮獲獎項 張恭慶院士在學術交流中

張恭慶院士在學術交流中 張恭慶、張恭慈和張怡在捐贈儀式上

張恭慶、張恭慈和張怡在捐贈儀式上