概略

由於武則天並不滿足於

臨朝稱制,而是欲以武周代李,要從幕後走到前台,登基稱帝,

改朝換代,打破這千百年來

男尊女卑的格局,自然而然地存在著極大的政治阻力。為了證明自己代唐的

合法性,她一方面利用歷史傳說“

河圖洛書”和推崇

佛教,宣揚天命,另一方面則進行了一些維新活動,

嗣聖元年(公元684年)改東都

洛陽為

神都,改唐百官名,如

尚書台改稱

文昌台,左、

右僕射為左、

右相;

門下省改稱

鸞台,

侍中為

納言;

中書省改稱

鳳閣,

中書令為

內史。百官改名,是

女皇帝準備登基的第一步。垂拱四年(公元688年),武則天大享明堂、布政維新,進一步提高武氏家族的地位,尊其父

武士彠為周忠孝

太皇,妣楊氏為忠孝

太后,以

天官尚書武承嗣為

納言,成為武氏

外戚中第一個宰相。永昌元年(公元689年)十一月初一,武則天下令改元

載初,頒《改元載初赦》以示

維新:“始用周正,改永昌元年十一月為載初元年正月,以十二月為臘月,夏正月為一月。以

周、

漢之後為二王后,

舜、

禹、

成湯之後為三恪,周、隋之嗣同

列國。”“鳳閣侍郎河東宗秦客,改造‘天’‘地’等十二字以獻”,“太后自名‘曌’,改詔曰制”。通過這些維新活動,武則天剷除了一些反對派,贏得了廣泛支持,牢牢控制了朝廷大權,為改朝換代鋪平了道路。

中國歷史上為政者

一統天下,改元登基,或

皇帝登基,大都收集全國圖書,統一文字。

秦皇的“

書同文,車同軌”,漢代的“

熹平石經”以及曹魏的“

三體石經”,都把統一文字和規定學術思想的標準

範本視為一件極為重要的工作。武則天也不例外,她相信文字對於思想統治的力量,為了文化改革,還獨創了一些文字,替代原有的文字,以除舊布新、樹立權威,實際上也有

神話傳說、

迷信和

愚民因素在裡面。據武后頒布的詔令《改元載初赦》:“(則天文字)上有依於

古體,下有改於新文。”可知,則天文字並非是

鄉壁虛造,無所憑據。中國

宋代史學家鄭樵在其著作《通志·六書略》中稱,武后新字中至少有七字來自

篆文、

古文或

籀文。

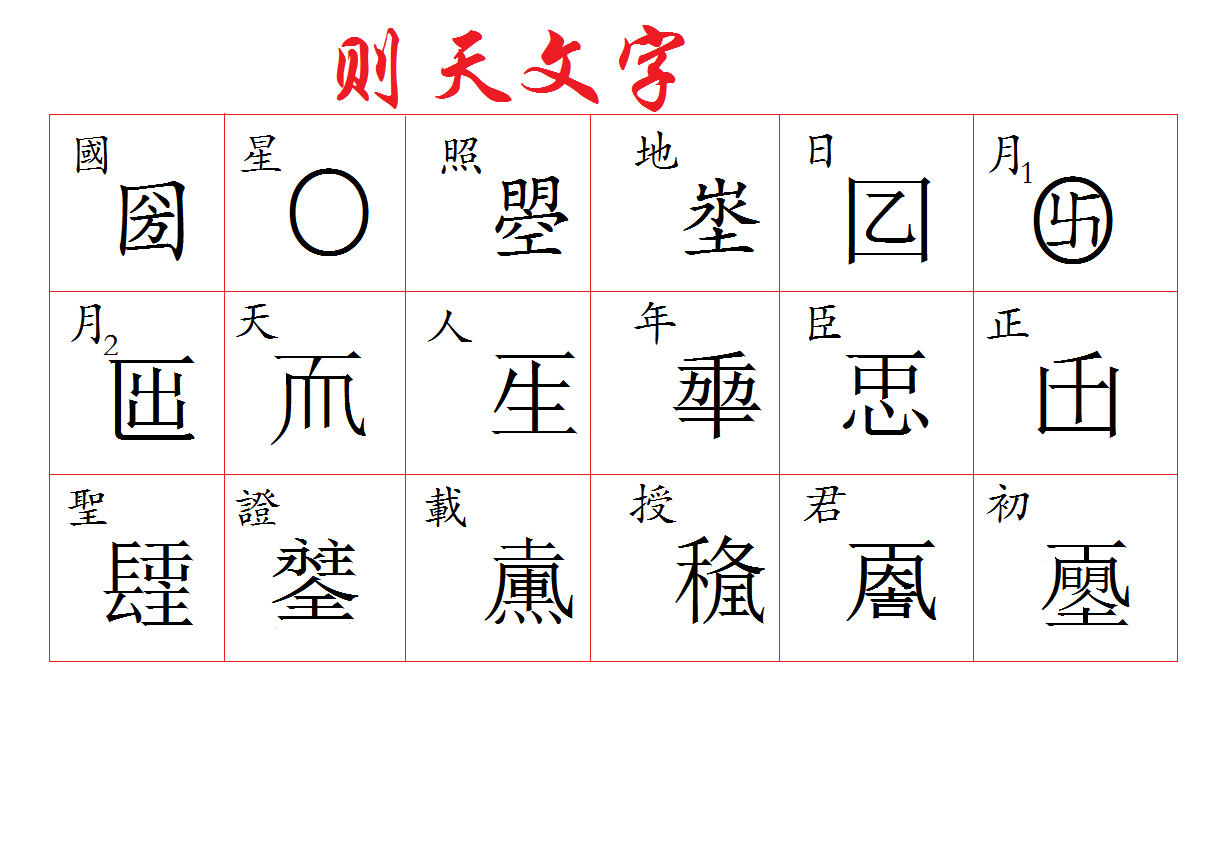

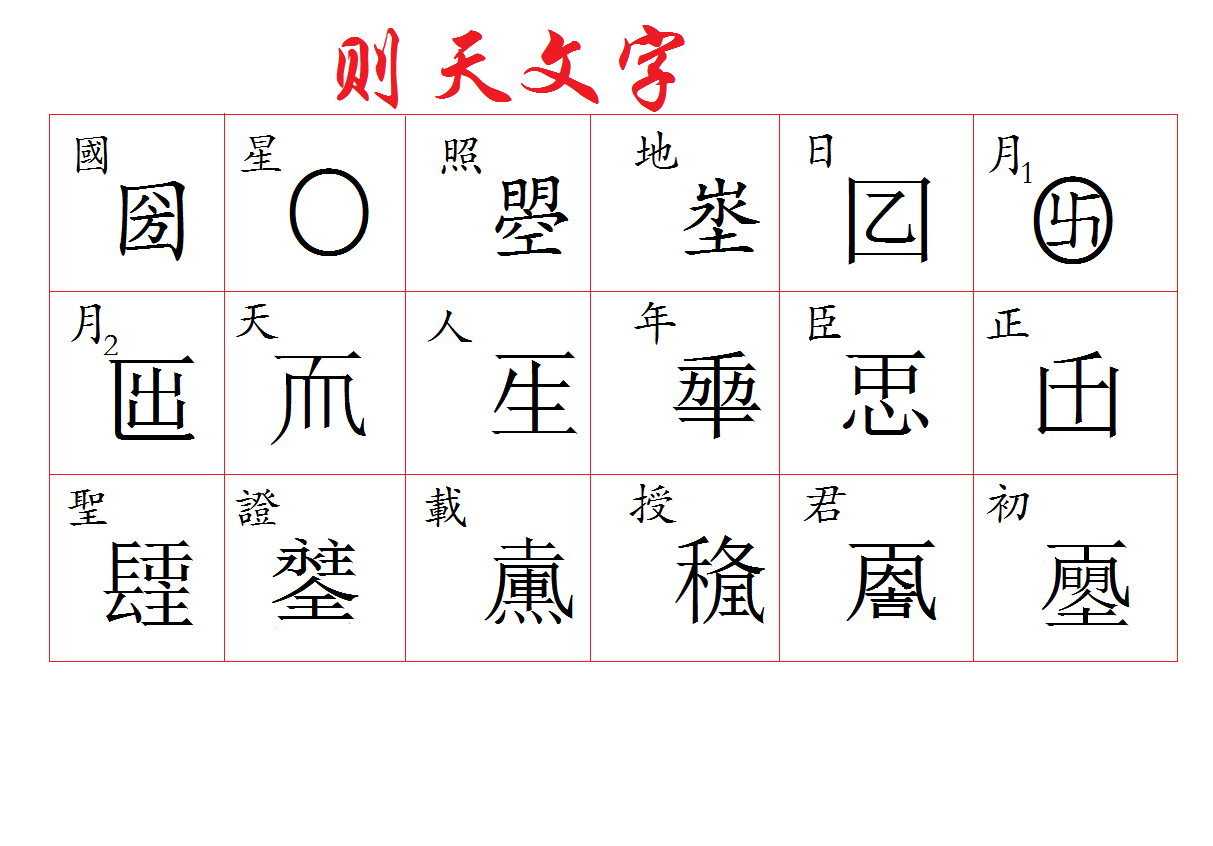

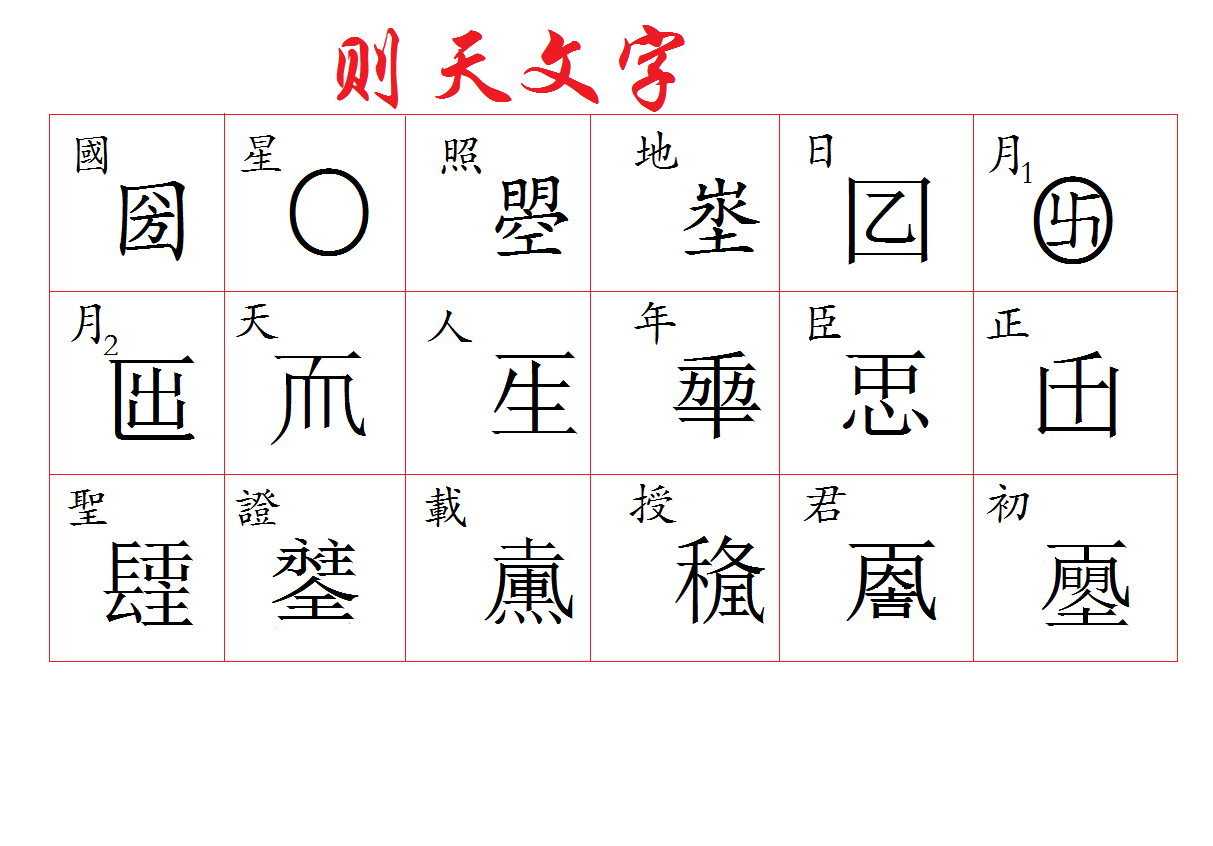

武則天創製的部份文字

武則天創製的部份文字創設與發展

武則天當政時,尤其重視文化建設,唐人

沈既濟在談及武后

科舉制度時說到:“太后頗涉文史,好雕蟲之藝。”“君臨天下二十餘年,當時公卿百辟,無不以文章達,因循日久,浸已成風”。武則天相信各種

祥瑞,她認為各種神秘力量能夠幫助她打掉

政敵,助其完成任務。還需指出的是她特別迷信文字,她覺得文字一改變,就能改變一個人的一生,就能幫助其做成一件事。她經常給人家改名,比如她把

王皇后的“王”改名為“蟒”,把

蕭淑妃的“蕭”改姓為“梟”。因此,她後來的“造字運動”也就不難想通了。這批新創製的文字雖然被冠以則天文字或武后新字等的名號,但卻並非武則天本人親自製定的,而是

鳳閣侍郎宗秦客等人創製用以獻給武則天的。

造字數目

關於則天文字的字數,前人屢有論及,但

著錄字數不一。根據中國著名學者

施安昌先生對現存唐代碑誌

拓本考究,發現

武則天曾前後兩次為“月”字改形,如果將兩次所改的“月”算作兩個新造字的話,那么武周新字共有18個。當前學界主流看法是中國著名學者

施安昌的觀點,即“十八字說”,其中包括兩次對“月”字的改寫。

則天文字(部分)

則天文字(部分)一、最初數目是十二個字

根據以上《新唐書》

(註:《新唐書》把“初”誤作“戴”)所述及宋代傑出

史學家宋敏求所著的《

唐大詔令集》的記載,

毫無疑問十二個字是最初改文的數目,說明武后創製了十二個新字,除了自己所用的“

曌”名外,另有“天、地、日、月、星、君、臣、初、載、年、正”此十一字。這批文字的創設目的與歷代皇帝的登基改元,

制禮作樂,提倡斯文,以彰顯一代新人新氣象的傳統做法

別無二致。

為了疏通武則天登基稱帝遇到的

政治阻力,一批擁護

武則天的

政治和尚通過對

佛經《大雲經》疏文注釋,假神道以設教,刻意曲解經文文意而另賦新意,從而創作出《大雲經疏》。永昌元年七月壬午(公元689年)《大雲經疏》成書後上表於朝,甚得

武則天驩心(huān xīn),於是將新創的十二個新字在

載初元年正月(即

永昌元年十一月)頒行於天下,並援用於經疏中,抄賜發行於全國各州,並請

名僧升高座,向天下百姓說明此

經典中的預言:佛遣淨光仙女到

震旦王國

土事,各州

廟宇也改稱“

大雲寺”。這一部被認為是服務政治的

諂媚經典,沒想到隨著武后後來

還政及

亡逝,終告

佚失。

詎料千餘年後,居然還保留在

敦煌十七號洞窟中,且完整地保存了“天、地、日、月、星、君、臣、初、載、年、正”等十一個則天文字,除了“君”、“正”偶而保存了舊日的形體外,第一批新創製的文字全套用於這一經典的書寫中,也證實了歐陽修《

新唐書》把“初”作“戴”的

謬誤。

敦煌莫高窟17窟(藏經洞)

敦煌莫高窟17窟(藏經洞)二、後來數目增至十八字

歷來文獻對

唐代武后撰作的新字的載錄

語焉不詳、

莫衷一是,造成後世關於則天文字字數及字形不能統一。中國學者

施安昌發現,在

敦煌寫經等古文書中,存在著“遞變字群”的文字

演變規律,藉此推測文書的書寫年代,他根據對

武周時期六百餘件碑誌的調查,撰寫《從院藏拓本探討武則天造字》一文,從而確定武后曾創製十八個新字,分五期推廣使用。按當前學界主流的“十八字說”,則天文字共有十八個,則天文字十八文

“照、天、地、日、月、星、君、臣、初、載、年、正、授、證、聖、國、人

”的

流變應該是如下這樣的。

(註:雙引號裡面的文字是則天文字的本字,其中“月”字改寫成兩種形態。)第一批則天文字在永昌元年七月壬午(公元689年)前便已造好,為了率先

百辟,自己先行示範,援用於此後上表的《大雲經疏》,並謄寫複製,頒行於天下各州。在

敦煌莫高窟十七號洞窟中發現的《大雲經疏》寫卷,應顯示當時則天文字

底本的新字原樣。然後隨著不同的階段,強化武則天

皇權出於天命的《廣武銘》,或改元“天授”及“證聖”的年號,又增加了“授”、“證”、“聖”三個字。以及

證聖元年(公元695年)六月後,又出現了“國”字。

聖歷年間(公元698年)“人”字附焉,形成後來所謂的十七文。獨有“照”字新體,未見於

石刻及寫卷,或因

避諱,未曾

援用。然則,在聖在元年正月至

神龍元年正月這段時間內,非獨有“人”的新字出現,此時“月”的另一個新字也出現了。即有“從

載初元年(公元689年)到長安四年(公元704年)為期十五年,共制十八字”之說了。

則天文字十八文

則天文字十八文近現代

著名文字訓詁學家

胡樸安根據《

通志》所載十六字(十八形)再增加《

學林》上所列的“君”、“人”、“吹”三個字,認為武后所創的新字共有二十一個。

中國當代文史

國學專家黃羲平認為

武則天遺字共有二十三個。黃羲平用

遺字賦詩一首,並書寫下來以流傳後世。這首詩內容是“照國年天授,載初吹聖人。君臣證世正,地戴日月星。”他說:“這些遺字都是民族語言的

瑰寶,經過年月消逝,所剩無幾。將它們挖掘出來並保存下去是我們後人的責任。我將它們排成一首詩,這樣這些字就會流傳保存下去,不會消失了。”除了這20個遺字外,黃羲平還發現,“

卍”(音讀“萬”)其實也是

武則天時期的造字。它代表著吉祥萬德的意思,在中國

古文中是非常吉利的一個字。但是由於其書寫與

納粹標記“

卐”極其相似,容易被誤認。除了這21個遺字,黃羲平透露說,其實他還發現了另外2個武后遺字,這樣總共是23個遺字。

武則天文字碑硯

武則天文字碑硯毫無疑問,則天文字最初的數目為十二字,怎么後來又出現十六字甚至二十一字等諸多不同的看法呢?其實是因為隨著時間的推移,後來又陸續增加了一些新字,由於各代各家對於則天文字的流變

不甚了了及傳抄過程中出現的

紕繆,造成了人們的誤判。而且,一字多改或一字在多種字型中有不同寫法,形成了所謂的

異體字或

訛字,也是導致

文獻記載和學人研究中則天文字

字數不能統一的重要原因。在上述這些

著述中,或採用

楷書筆畫書寫武周新字,字形失真;或轉相纂輯,失於實證難以為據。

造字順序

則天造字開始於載初元年(公元689年),終止於神龍元年(公元705年)。武則天造字不是一次頒布的,她在位十五年,一共用了十三個年號,其中“天授”、“證聖”和改元大周前的“載初”幾個年號全是新造的字。中國學者

施安昌對武周時期碑石、墓誌的考察,確定武后曾創製十八個新字,分五期推廣使用。後來,中國

考古學教授

王維坤結合自己的研究對則天文字的出現順序,按照時間先後進行了如下分期

(註:表格中“則天造字”欄括弧外面為則天文字,括弧裡面是該字的本字):

| 分期 | 開始年月日 | 則天造字 |

|---|

| 第一期 | | 𡆠(日)、 ⿴〇卐(月 1)、 〇(星)、 𠀑(天)、 埊(地)、 𠡦(年) 𠙺(正)、 𡕀(載)、 𡔈(初)、 𢘑(臣)、 𠺞(君)、 曌(照) |

|---|

| 第二期 | 天授元年九月

(公元690年10月) | 𥠢(授) |

|---|

| 第三期 | | 𤪉(證)、𨲢(聖) |

|---|

| 第四期 | | |

|---|

| 第五期 | 聖在元年正月-神龍元年正月

(公元697年12月~705年1月) | 𤯔(人)、𠥱(月2) |

|---|

造字方法

據武后頒布的詔令“改元載初赦”:“(則天文字)上有依於

古體,下有改於新文。”可知,則天文字並非是

鄉壁虛造,無所憑據。中國

宋代史學家鄭樵在其著作《通志 · 六書略》中稱,武后新字中至少有七字來自

篆文、

古文或

籀文。

則天文字十八文

則天文字十八文則天文字的造字法是

象形法和

會意法。

其中大部分字的構形模式採取的是在歷史發展過程中逐漸式微的會意合成式,如“

證”是“永主人王”,“

年”是“千千萬萬”,“

臣”是“

忠一”,又宋人

趙與時《

賓退錄》卷五:“武后改易新字,如以‘山水土’為‘地’、‘千千萬萬’為‘年’、‘永主久王’為‘證’、‘長正主’為‘聖’。”這在以形聲合成為主的

楷書系統中,既不利於字與字之間的聯繫,也不利於字與字之間的區別,與整個

漢字構形模式的發展趨勢是相背離的。武周新字中,表形功能被重新賦予構字使命,用

象形符號“

〇”來表示

日形、

月形、

星形等,這與當時整個

漢字系統的功能是不協調的,也不符合人們對

漢字理據解釋的常規。就

唐代楷書的構形系統來看,在表義、示音、標示等構件功能之外又多了一種表形功能,整個系統就變得不

經濟,這是對系統的一種繁化。

則天文字

則天文字武則天造字有的是選用的古字,大多為會意字。尤其獨特的是,她還打破了當時

漢字的方塊結構,創造了幾個圓體結構字。“一生”上下結構為“人”字,“一忠”上下結構為“臣”字,

忠心耿耿的一個人即為臣,真是

恰如其分。把“卐”字放在一個“

〇”裡邊便為“月”字,而一個“

〇”就是“星”字,把“千千萬萬”四個字組合一起為“年”字。

武則天造的“國”字最有意思,把“八方”二字上下結構後放進方框裡邊,就是“國字”,

四面八方組合為“國”字,實在是巧妙之作。

文字解說

| 原字 | 新字 | Unicode | 字義詳解 |

|---|

照 | | U+66CC | 同“ 照”,唐 武則天為自己名字造的字。“曌”字為會意字,從明,從空,造字本義是日月凌空,普照萬物,也有武則天稱霸宇內, 統御天下的意味。 |

天 | 𠀑 | U+20011 | 同“ 天”。𠀑,字形接近“而”字,左右兩邊是彎曲的線條。從筆形來看,新造字“天”基本就是《 吳禪國山碑》中的形體。故而,該新字實際上並非為 武周新造文字,而是“天”字的 金文、 篆文字形,此字是“依於古體”的復古字。 |

地 | | U+57CA | 同“ 地”。“ 埊”從山、水、土,表示地表廣大的山川土石部分,即大地。“埊”字非武周首創,《亢倉》、《 鶡冠》皆以“地”作“埊”,其為 古文無疑。《字彙補·土部》:“埊字或謂武后所制。然寶苹《唐書音義》已雲見《戰國策》,又《亢倉》《鶡冠》皆以地作埊,其為古文無疑。《集韻》或作坔,省文也。” |

日 | 𡆠 | U+211A0 | 同“ 日”,“口”中的“乙”代表中國神話中的太陽神鳥——金烏。𡆠(⿴囗乙),唐 武則天所造字,象〇形,乙為指事筆畫,本義: 太陽。實際上該字原形為“ 〇”中加“乙”,然而人們慣以直筆代曲筆,“ 〇”形遂成“ 囗”形。 鈕樹玉《說文解字校錄》:“《 集韻》謂唐武后作𡆠,然 北齊河清二年石刻造象已有‘⿴〇乙’字,武后蓋襲用。” |

月 | ⿴〇卐 | ╲ | 同“ 月”,唐武則天所造字。⿴〇卐,從〇,從卐。“〇”象月盈形,“卐”謂吉祥萬德之所集,造字本義: 月亮。月為大陰之精,寓指女性,此字有恭維武則天吉祥萬德之意。 |

月 | 𠥱 | U+20971 | 同“ 月”。“匚”表彎月形;“出”象艸木益滋,日益大矣,本謂 艸木,引申為凡生長之稱;此即謂月亮由月缺日益增大至月盈,故“𠥱”表“ 月亮”之意。 |

星 | | U+3007 | |

君 | 𠺞 | U+20E9E | 同“ 君”,唐武后制字。𠺞,字形由“天、大、吉”三字組成,其中上面部分象是“天”的篆書省寫。此新字含有“天大吉”的意涵,既指武則天為人君乃天賜之大吉,亦預示著 武則天為君能使天下大吉,百姓 安居樂業。施安昌認為包含天下大吉的寓意。何漢南分析“君”的字形是篆書“天”字下有“平、口”二形。新造字“𠺞”就是在古文“𠱭(⿱艸口)”的基礎上演變而來。而且從目前見到的碑刻材料顯示,只有在表“君王”義時才寫新造字,其他意義仍寫“君”字。作為君王重要的是穩坐君位發號施令,用天下大吉附會其意顯然不足為據。 |

臣 | 𢘑 | U+22611 | 同“ 臣”,唐武則天所造字。“𢘑(⿱一忠)”字有著天下 臣子對 君主忠心如一的美好 憧憬。段玉裁《說文解字》“臣”字下註:“按 《論語音義》:‘𢘑(⿱一忠),禃鄰切,古臣字。’陸時武后字未出也。武后埊、𢘑(⿱一忠)二字見《戰國策》,六朝俗字也。” 段玉裁引用陸德明的解釋認為“𢘑(⿱一忠)”即為古字,並非武則天時期的獨創。 |

載 | 𡕀 | U+21540 | 同“ 載”, 唐武則天所造字。“𡕀”字字形由“土、八、車”及三點構成,上面為土,中間為篆書的八字,八字中間是車字,車字下有三點。何漢南認為其意或取土為地以蓋八方,車載以行。《易經·坤卦》:“至哉坤元,萬物資生,乃順承天,坤厚載物。”“載”的形體來源於地載萬物的觀念。 |

初 | 𡔈 | U+21508 | 同“ 初”,唐武后所制。“𡔈”字,字形由“天、日、月、人、土”五個部件組成,其中上面的篆書“天”是省寫,“天”之下“日”、“月”二字相併,下為“人”、“土”。施安昌認為寓意是取自《詩經·小雅·小明》“明明上天,照臨下土”,鄭玄 《毛詩箋》云:“照臨下土,喻王者當察理天下之事也。” 何漢南則分析為“取宇宙初開,天下日月並明,地上有人土之義”。我們贊同後者的觀點,該字重點要凸顯“初”的意義,“宇宙初開”更切合此意。 |

年 | 𠡦 | U+20866 | 同“ 年”,唐武則天所造字。𠡦,由“千千萬萬”構成,包含武周皇朝“天授萬年”“千秋萬歲”的寓意。但是在書寫過程中上面的兩個“萬”往往會寫成“刀”或“力”。該字是在小篆基礎上變形而成的。 |

正 | 𠙺 | U+2067A | 同“ 正”,唐 武則天所造字。“𠙺(⿶凵千)”字是武后依於“王”的 古體“𠙻(⿶凵乾)”而造,直謂武氏之為皇“ 名正言順”。施安昌認為該字與 古 文 “王” 字 接 近 (古文“王” 寫 作“𠙻(⿶凵乾)”),古代帝王改正朔,以示王者得政,武則天用“王”字古體取代“正”字,應該來源於此 。或認為該字只是來源於“正”的古文。《說文·正部》:“正,是也。從止,一以止。凡正之屬皆從正。㱏,古文正從二。二,古上字。” 古文“㱏”通過變形 也可以寫作“𠙺(⿶凵千)”。 |

授 | 𥠢 | U+25822 | 同“ 授”,唐武則天所造字。“𥠢”字,字形由“禾、久、天、王”四個部件組成,其中“天”為省寫,施安昌認為其寓意是“天賜嘉禾,久為君王”。何漢南對該字的結構另有分析,他認為禾旁久下一幾字,幾內有一王字,並根據《說文》徐鉉注“周受瑞麥來麰如行來”和《詩經》“九月授衣”,說明該字似取九月王受禾、授衣之義,表示王政。何說認為“久”下為“幾”,似不妥,當為“天”之省寫。古人認為禾為上天授予,擁有糧食作物,生命得以延續,百姓生活安康,君位才能長久。 |

證 | 𤪉 | U+24A89 | 同“證”,唐 武則天所造字。“𤪉[⿱(⿰永主)全]”取“永主全”之意,祈求自己 安康長壽。或者可以解讀為:“𤪉[⿱(⿰永主)全]”字形由“永、主、人、王”四個部件組成。《說文·言部》:“證,告也。從言登聲。” “證”的本義是告知,武則天是用這四個部件告知天下她要永主人王,以此說明其君位是上天所授,永不動搖。 |

聖 | 𨲢 | U+28CA2 | 同“聖”,唐 武則天所造字。武則天自認正統,取“𠙺(正)、主、長”為“聖”,代表著聖主武則天是長久統治天下的 正統君主。該字蘊含著長久為主的意思,只有聖人才能做到永居正統地位。“聖”與上文的“證”都是在改元“證聖”時頒行的新字,統治者希望以此維護政權穩定。 |

國 | | U+5700 | 同“國”。新造字寫作“圀”,字形以“八、方、囗”三個部件會合成義。因何改為此種形體?施安昌認為證聖元年天樞建成後,武則天書寫榜題“大周萬國頌德天樞”,這時改寫“國”為“圀”,或與慶祝天樞落成,敕令改字;或因武后書榜,率先改寫,上行下效,風行一時。不論出於何種緣由,八方朝拜,天下一統就是國家的象徵。 |

人 | 𤯔 | U+24BD4 | 同“人”,唐 武則天所造字。制“一生”為“人”,代表每個人要度過一生。在“一”字下組合其他部件構成新字應該是古文構形的一種方式。如“𠀢(⿱一此)”、“𠀡(⿱一先)”、“𠮛(⿱一口)”、“𠆣(⿱一人)”等。 |

新字誤識

從考古學發現的

碑石、

墓誌等實物資料來看,則天造字總計18字,其中包括兩次對“月”字的改寫。以前學術界認為的12字、14字、19字的提法,顯然是錯誤的。有的字是

無中生有;有的字是

張冠李戴;有的字則是

以訛傳訛,積訛成疾。例如:“生”、“戴”、“應”、“冊”、“法”、“幼”、“囝”、“卐”、“𨲉(⿰

镸垂)”、“鳴”、“從”、“吹”以及《

求古錄》中《博城縣令詩》按語中所謂“凡數字作‘壹’、‘貳’、‘叄’、‘肆’、‘捌’、‘玖’等皆武后所改及自製字。”,就是上述情況的一種縮影。以下是則天文字誤識舉例。

(1)“生”字,在宋《

集韻》、《

類篇》、《

宣和書譜》和清《

康熙字典》中將“𠤵(⿷匚生)”字作為“生”字的改字,即認為“𠤵(⿷匚生)”是“生”的武后新字。但從考古發現的

實物資料來看,“生”字是

武周時期的常用字,且無一例改寫成“𠤵(⿷匚生)”。

(2)“戴”字與“載”字,在宋《

通志》和《

宣和書譜》等文獻中,均註明有改字。但從考古發現的《契苾明碑》中發現“戴”字無改字,“載”字改為“𡕀”。“載”字是因改寫“載初”年號而改,固然是則天文字,而“戴”字的改寫卻無以為據。

(3)“應”字,可能最早被

顧炎武在《

求古錄》中誤識為“𠩍(⿸廠⿰丨⿱土又)”的本字。他在

著錄的武后時期的刻石《博城縣令詩》後加了按語。認為“山橫翠微處,室在綠潭邊。緹幕灰𡔈(“初”的則天文字)𠩍(⿸廠⿰丨⿱土又),焚林火欲然,𠡦(“年”的則天文字)光著草木,春色換山泉。”文中的“𠩍(⿸廠⿰丨⿱土又)”字“疑是應字”。這樣一來,清《

康熙字典》 便開始在“𠩍(⿸廠⿰丨⿱土又)”字下清楚寫著:“𠩍(⿸廠⿰丨⿱土又),《

字彙補》同應,唐武后制,見大周泰山碑。 ”甚至連《

中華大字典》也同樣犯了

以訛傳訛,積訛成疾的錯誤。從考古發現的

碑石、

墓誌中,還找不到一例“應”字改寫的

記錄。由此可見,將“應”字說成是則天造字不僅不能成立,而且將“𠩍(⿸廠⿰丨⿱土又)”說成是“應”的改字更是錯上加錯。

(4)“冊”字,在武后時期的個別文物上,將“冊”寫成“”字形,例如《

封抱墓誌》就是其中一例。但此字絕非則天造字,只是個別人書寫的

仿古異體字。雖說在唐以前的石刻上曾出現過,但在武周時期的

碑石、

墓誌以及文書上見到的“冊”字卻無一改寫。因此將“冊”字說成則天文字是不足為信的。

(5)“法”字,在

永昌元年的《法如禪師行狀》中被寫成“(⿰氵𠙻)”,於是有人認為“(⿰氵𠙻)”是“法”的則天文字。其實,並非如此。在許多

碑石、

墓誌以及文書中,卻無改寫。由《

中華字海·氵部》:“⿰氵𠙻,同‘法’。字見隋《鄧州舍利塔下銘》。”可知,“(⿰氵𠙻)”字並非則天文字,且早於

武周時期便出現了。

(6)“幼”字,在《隋唐史》中被列入則天文字之中,寫成“𢈗(⿸廣⿰史

乚)”。然而,在所見到所有有關的碑石、墓誌中,“幼”字無一例改寫。因此,將“幼”字作為則天文字,既找不到當時的

文獻記載,也缺乏考古

實物證據。

(7)認為“壹、貳、叄、肆、捌、玖”等

大寫數字,皆為則天文字。這種說法最早可能是由宋洪邁在《

容齋隨筆》九《一二三與壹貳叄同》提出來的。明末

顧炎武在整理金石資料時,對於前人的研究成果缺乏分析、

囫圇吞棗地加以引用,導致以訛傳訛。他在《

金石文字記》三《岱嶽觀造像記》和《

求古錄》中《博城縣令詩》的按語裡,明確寫著:“凡數字作‘壹’、‘貳’、‘叄’、‘肆’、‘捌’、‘玖’等皆武后所改及自製字。”這一錯誤一直延續到了現在商務印書館出版的《

辭源》之中。在“壹”字之下仍能看到“數字壹、貳、叄、肆、捌、玖等字,皆武后時所改”的注文。從目前考古發現的

碑石、

墓誌以及文書來看,中國

考古學教授

王維坤認為有兩點是值得注意的:第一,大寫數字的出現並非始於武周,而是始於《

周易》、《

左傳》等先秦文獻和文物;第二,在武周時期的

碑石、

墓誌等文物上,大小寫數字交錯使用,毫無規律可循,甚至在同一碑文中,也有大寫數字和小寫數字並用的現象。因此,“數字壹、貳、叄、肆、捌、玖等字,皆武后時所改”的說法缺乏有力的證據。

(8)“

囝”字,在《

集韻》、《

類篇》、《

字彙》、《

宣和書譜》、《

資治通鑑》

胡三省注文以及《

康熙字典》、《

中華大字典》中,均作為“月”字的則天文字。但在發現的武周時期文物上,並未發現有“月”字改寫成“囝”字的實例。更何況“囝”字出現較武周時期早,至少在

唐代已普遍使用。

唐代詩人

顧況《哀囝詩》云:“郎罷別囝,吾悔生汝;囝別郎罷,心摧血下。”自注云:“閩俗呼子為囝,父為郎罷。”看來,唐人是絕不會把“囝”視為“月”的則天文字。其實,在宋

陸游《

劍南詩稿》六五《戲遣老懷》詩中也提到了“囝”字。即“阿囝略知郎罷老,稚孫能伴太翁嬉”。“囝”字,在這裡的意思也是十分清楚的。把“

囝”說成是“月”的則天文字顯然是不妥當的。

(9)“

卐”符號,唐釋慧苑《大方廣佛華嚴經音義》云:“卐本非是字,大周長壽二年主上權制此文,著於

天樞,音之為萬,謂吉祥萬德之所集也。”於是便有人據此認為“卐”也是則天文字。據《

宗教詞典》記載:“卐,梵文作Srivatsalaksana( 室利靺蹉洛剎曩),意為‘胸部的吉祥標誌’ 。古時譯為‘吉祥海雲相’ 。

釋迦牟尼三十二相之一。原為古代的一種

符咒、

護符或

宗教標誌。被認為是太陽或火的象徵。在

古印度、

波斯、

希臘等國都有。

婆羅門教、

佛教、

耆那教等使用。武則天長壽二年 ,制定此字讀 為‘萬’字。在

佛經中,‘卐’字有時亦傳寫作‘卍’。唐代

慧琳《

一切經音義》卷二十一認為應以‘卐’為準。” 重要的是,在長壽三年(公元694年)乃至以後的

碑石,

墓誌等

文物中,找不到一例“萬”字改寫的記錄。

(10)“𨲉(⿰

镸垂)”字,據宋《

集韻》、《

類篇》和《

資治通鑑》

胡三省注中,都將“𨲉(⿰

镸垂)”字作為“聖”的則天文字。據《字彙》載:“𨲉,吐火切,音妥,好發貌。又都火切,音朶,與

鬌同。”又據《集韻》:“𨲉,唐武后所作聖字。”其實這一錯誤《

康熙字典》也已指出。即在“𨲢”下寫有“《後山叢談》作‘⿱髟主’。《集韻》作‘𨲉(⿰

镸垂)’,疑誤。”的

注文。

(11)“鳴”字,被誤認為是“𡔈”的

本字。《

唐長安城郊隋唐墓》的報告者在考釋《

元氏墓誌》時,將“𡔈”字誤認為是“鳴”字,這是一個誤識。從志文“……年十六歸於獨孤氏。幽求內則,墾款閨儀,雞𡔈(初)之敬就申,鳳飛之兆斯在”來看,“𡔈”字是“初”字無疑。

(12)“⿱二生”字,在

南京博物院珍藏的兩方唐代

百濟人墓誌中,其中一方是

黑齒常之(唐朝著名軍事將領)的墓誌,另一方是黑齒俊子的墓誌。值得一提的是,在前者墓誌上出現了“國”、“聖”、“人”、“年”、“地”、“授”、“初”、“正”、“月”、“臣”、“載”等字的則天文字,尤其是出現了難以解讀的“⿱二生”字。為了這個不見於其他

典籍的“⿱二生”字,學者們展開了激烈的討論,紛紛

各抒己見。束有春和焦正安先生認為:若依“𤯔(⿱一生)”作“人”解,則“⿱二生”能否釋為“從”字?李之龍先生則將此字考釋為“至”字。即“敕曰:燕國公男俊,所以改葬父者,贈物一百段,其葬事幔府手力一事以上官供,仍令

京官六品一至檢校即用。其年二月十七日奉遷於

邙山南道北,禮也。”現在看來以上兩種解讀都是不成立的。也就是說,“從”字和“至”字既不屬於則天造字的

範疇,也從未發現二字的改寫體。究竟“⿱二生”字作何解釋,還有待進一步考究。

傳播與影響

其興也勃焉

永昌元年七月壬午(公元689年)《大雲經疏》成書後上表於朝,甚得

武則天驩心(huān xīn),於是將新創的十二個新字在

載初元年正月(即

永昌元年十一月)頒行於天下,並援用於經疏中以新字取代原字,抄賜發行於全國各州,並請

名僧升高座,向天下百姓說明此

經典中的預言:佛遣淨光仙女到

震旦王國土事,各州

廟宇也改稱“

大雲寺”。其目的便是為了證明自己代唐的

合法性,為己以女身為皇捏造“理論依據”。後來強化武則天

皇權出於天命的《廣武銘》,或改元“天授”及“證聖”的年號,又增加了“授”、“證”、“聖”三個字。以及

證聖元年(公元695年)六月後,又出現了“國”字。

聖歷年間(公元698年)“人”字附焉,形成後來所謂的十七文。獨有“照”字新體,未見於

石刻及寫卷,或因

避諱,未曾

援用。然則,在聖在元年正月至

神龍元年正月這段時間內,非獨有“人”的新字出現,此時“月”的另一個新字也出現了。即有“從

載初元年(公元689年)到長安四年(公元704年)為期十五年,共制十八字”之說了。

武則天在世時的推行效果。對之有兩種不同的考察意見。

施安昌先生認為凡是該改的地方都改,不管該字是出現在標題位置,還是出現在行文中。而

林聰明先生對敦煌卷子的考察結果是:

敦煌寫經出自武周時代

官府所造者,無論

題記、經文,皆書寫新字,然其數量甚少;占絕大多數的民間寫經雖迫於政令,卻

陽奉陰違,僅在醒目的題記上書寫新字,而經文

冗長,不易察覺,便仍用舊體,少寫新字。我們認為上述兩種考察結果並不

矛盾,出現差異的原因是:

碑誌一般字數較少,字形較大,刊刻以後供人瞻閱,因此必須使用新字;

民間寫經只在醒目的地方使用新字,則正好反映了一般用字者對武周新字的態度,說明武周新字在當時就不能完全推行。

從則天文字的傳播範圍來看,它依靠佛教經典,不僅在

中原地區流傳,也廣泛傳播於唐皇朝控制的其它地區。唐代西南的

南詔國便使用該文字,今雲南

安寧縣大石莊的《

王仁求碑》為武周聖立元年所立,“天”、“地”、“日”、“月”、“國”、“聖”皆用武周制字。從這裡也說明了唐代

漢文化對雲南地區的深遠影響。這些武周新字,有些也流傳到了

日本、

朝鮮、

韓國等

儒家文化圈內的國家。“武則天制字當時就傳入日本,

日本人對‘

圀’字有好感,而且長期以來魅力不減”,“江戶時代藩主

德川光圀(

德川光國)名字中的‘圀’正是武則天的制字”便是很好的例證。又如,韓國慶州

佛國寺釋迦塔藏《

無垢淨光大陀羅尼經》

唐刻本發現了“地”、“授”、“初”、“正”的武周新字,這也說明了唐皇朝強大的文化影響力。

王仁求碑

王仁求碑其亡也忽焉

則天文字在武周時期得到了一定的傳播效果,很多

石刻、

碑誌、佛經等都有其身影,現存的

武周時期碑刻或其拓本、

敦煌寫經等可證之。在

唐中宗流殺五王后,恢復武氏陵廟。此時,身任

左補闕的

權若訥上疏,勸中宗保留武周制字,中宗遂保留之。直至

文宗開成二年(公元837年)十月,始下詔廢新字,改用本字。武后新字雖代表了武周時期的文字典範,但是隨著武后逝世,也最終見棄,甚至到了連宋人都難以了解其實際情況的地步。

值得注意的一點是,儘管“武周新字”具有濃厚的

政治意義,且在武周結束後新字便廢止不再通行,但

文字畢竟是難以短時間改易的文化印記,因此,在新字廢止後,仍有少數新字得以延用。武后去世之後,新字偶見使用。在中原地區,除了一個“曌”字作為

武則天稱謂在後代不得不用以外;其餘字形則

曇花一現之後就被棄為歷史遺蹟。然而,從在

雲南發現的

碑刻、

繪畫、

題記、寫經等可知,隨著武周勢力的消失,

西南邊陲雲南的

大理國至宋時仍然普遍使用武周新字,甚至元時的碑刻中還出現其身影。

早期漢字(甲骨文)

象形程度高,

構件以表形功能為主,構形模式以

會意字為主,

甲骨文的會意字占50%以上,是甲骨文中

構字量最多的構形模式。但用會意的方式成批量地造新字比較困難,漸漸地,

形聲字成為主流結構,在這個過程中,有些字放棄原來的會意結構而改為形聲結構。我們對《

說文》中10020個

小篆的統計是:

會意字僅占11.3%,

形聲字高達85%以上,

形聲結構成為絕對的強勢結構。據

考古學家對

隋唐五代時期3724字的測查,形聲字約占76%,會意字約占15%,說明形聲字是隋唐五代

楷書的主導構形方式,此時的會意字主要是歷史字形的傳承,造新字的能量不高。縱觀整個

漢字發展史,會意合成的方式逐漸失去構字能力,形聲合成方式以不可阻擋的趨勢最終成為占絕對優勢的強勢結構,原因是:與會意字相比,

形聲字系統性強、區別度高。系統性強是指形聲字從形和聲從兩個

維度與其他字發生聯繫,將所構字從兩個方面納入

系統;區別度高是指形聲字通過形和聲兩個維度與其他字區別開來,形同以聲別,聲同以形別,既簡便又高效。

中國著名

漢字學、

訓詁學專家

齊元濤先生認為:“武周新字中大部分字的構形模式採取的是在歷史發展過程中逐漸式微的會意合成式,這在以形聲合成為主的

楷書系統中,既不利於字與字之間的聯繫,也不利於字與字之間的區別,與整個

漢字構形模式的發展趨勢是相背離的。”

一言以蔽之,武周新字在

楷書成熟之後重新撿拾屈曲的線條、繁雜的字形,重新撿拾過時的表形功能和不規則的組合模式,是開歷史倒車,為漢字發展和

漢字使用人群所不容,因此失敗就成為武周新字的必然命運。

創設意義

武則天在位期間

年號變更之勤是其他

帝王難以企及的,這是她

迷信語言文字的表現。武則天造新字就是希望改字得以帝位永存、江山永固。這批文字的創設目的與歷代皇帝的登基改元,

制禮作樂,提倡斯文,以彰顯一代新人新氣象的傳統做法

別無二致。事實上,則天文字的創製,不外是

愚民政策的手段,不管是最初改元的十二文,還是“

天授”的“授”字,或因聖跡作證的“

證聖”,以及重視疆域生民的“國”或“人”字,多少都含有政治意涵。而且,套用了武后新字的

佛經《大雲經》疏文注釋,假神道以設教,刻意曲解經文文意而另賦新意,對疏通武則天登基稱帝遇到的

政治阻力起到了幫助作用。

對於則天文字創設的目的及字形結構意涵,

董作賓、王恆餘在著作《唐武后改字考》中稱:“計‘照、星、年、臣、人、君、載、初、證、聖、授’十一文,為政治作用而改。‘月、日’二字據神話傳說而改。而‘天、地、正、國’四字,為武后所借用,後人不察,謂為武后所作,誤矣。”又云:“要之,武后之改字,皆含有

神話傳說、

迷信、

愚民,以達其政治目的也。”

聖神皇帝武則天

聖神皇帝武則天歷史意義

則天文字的歷史意義和套用價值,目前學者關注較少,主要是中國著名學者施安昌根據自己已有的研究基礎認為,可以“藉助新字,對武周時期和武周以後的歷史文物進行斷代和研究,如對敦煌和吐魯番文書的研究,又如,對唐代傳入日本的《王勃詩序集》、《

文館詞林》唐寫本殘卷的研究,對日本的

平安時代空海撰書《益田池碑銘》和對韓國

佛國寺釋迦塔藏《

無垢淨光大陀羅尼經》的研究”,作為歷史時間坐軸的斷代研究,對於開拓則天文字的研究視角與思路而言,未嘗不是值得肯定的途徑。

則天文字的歷史意義主要在於其政治意義,即是武則天為維護、鞏固其統治而進行的文化專制的嘗試。儘管最後的實踐證明了這種嘗試是失敗的,但從新字的推廣過程及新字構造的用意來看,不難發現其中豐富的歷史文化內涵。

相關傳說

武則天作為千百年來

正史唯一認可的女皇帝而為人們所熟知,而則天文字“曌”字作為其姓名也為人所稔。關於“曌”字的來歷,各家說法不一。

其一,“

曌”是

鳳閣侍郎河東

宗秦客為武則天而造的字,取“

日月當空”之意。當時,

武則天登基受到一些朝臣的極力反對,說從來沒有女人當皇帝的先例,武則天想當皇帝是

亂倫之事,是

陰陽不合,是

乾坤顛倒,更有甚者罵作“母雞啼鳴(

牝雞司晨),家敗人亡”,因而阻力很大。為了給武則天當皇帝製造

輿論,駁倒那些

反對派的言論,

宗秦客就造了這個“曌”字,來到

後宮,獻給了武則天。他給武則天講了這個字除了“日月當空,普照天下”的意思外,更重要的是還有一層表示

陰陽一體的含義,很符合她身為女人卻想當皇帝的心境。

其二,“曌”之所制,乃取武后之字“明空”。武則天母親信佛,“明空”是武則天的字,在

感業寺出家之時曾用“明空”為

法號,後來以此稱“

武曌”。

其三,“曌”,改“照”而來。有部份人相信武則天本名為武照,後改為同音字“曌”。值得注意的是,目前還沒有

直接證據證明武則天本名為武照。

關於“圀”字的來歷,可參看《正字通》載:“唐武后時,有言國中或惑者也,請以武鎮之。又有言武在囗中,與困何異,復改為圀。”

唐代的

張鷟著《

朝野僉載》記載了一個關於該字的相關傳說。天授年間,武則天好改新字,又多忌諱,廣泛徵求

大臣的意見。有幽州(治所在今北京市西南)人尋如意上封云:“‘國’字中‘或’,‘或’亂天象,請‘囗’中‘武’以鎮之。”其造字的出發意圖是好的,就是說武則天是一代

女皇,

號令天下。因此,女皇大喜,發下制書立即執行。過了一個多月,又有上封者云:“‘武’退在‘囗’中,與‘囚’字無異,不祥之甚。”則天愕然,趕緊追歸制書,又把“囗”中的“武”改為“

八方”,取“八方朝拜,天下一統”之意,重製為“圀”。“圀”字的出現是在證聖年間,而不是在天授年間。故而,這則傳說雖然說得頭頭是道,卻沒有多少根據,可謂是

牽強附會之辭。

考古發現

位於

河南省新安縣鐵門鎮的《千唐志齋碑刻》,其上也刻載了許多則天文字,是匯集則天文字的寶庫。

人們在

敦煌莫高窟發現了大量以則天文字撰寫的佛經,其中就包括早已失傳的《大雲經》和《大雲經疏》,為學者們研究則天文字提供了寶貴的素材。

在雲南

安寧縣的大石莊《

王仁求碑》為武周聖立元年所立,“天”、“地”、“日”、“月”、“國”、“聖”皆用武周制字。

2014年11月14日,在

西安碑林博物館院內,經過修復的“大周故郢州刺史楊府君之碑”靜靜地躺在那裡,為人們呈現著一段大唐、武周時期的歷史。該墓碑已經被粘接到了一起,成為最初的一體。專家們也開始對碑文進行研究,在研究過程中,

碑林博物館時任館長

趙力光說,這次在碑文中可以清楚地看到至少5個新字,分別是“天”、“地”、“日”、“月”、“授”。作為一通刻立於唐武周時期的碑刻,為研究“則天新字”這一重要文化現象提供了寶貴資料。

2015年,

西安發現唐朝造船大使墓誌,該墓誌志文寫於

武則天時期,出現了很多則天新字。這是該墓誌的一大特色,也為研究“則天新字”這一重要文化現象提供了珍貴資料。

武則天創製的部份文字

武則天創製的部份文字 則天文字(部分)

則天文字(部分) 敦煌莫高窟17窟(藏經洞)

敦煌莫高窟17窟(藏經洞) 則天文字十八文

則天文字十八文 武則天文字碑硯

武則天文字碑硯 則天文字十八文

則天文字十八文 則天文字

則天文字 王仁求碑

王仁求碑 聖神皇帝武則天

聖神皇帝武則天