景區傳說

當年妙高台,還是賞月佳處,並且流傳著名士

蘇東坡曾在此賞月的軼事。

據1949年重修的《

武嶺蔣氏宗譜》第六冊記載,蔣介石8歲時“始上雪竇山見妙岑嶺愛之”,“

中華民國十六年蔣介石先生建山莊於其地”,自題

門楣“妙高台”。山莊為中西合璧,大門內兩旁平房各1間,平頂曬台。天井後3間2層樓房,總建築平面或物體表面的大436平方米。樓上洋灰走廊與曬台相連,芳草綠樹環回縈繞,青山碧水擁來眼前,賞心悅目不足言其妙。據說1949年5月蔣氏逃離大陸以前曾來此登臨,風光依舊,山河不再,蔣介石不由“神采黯然”。他此時想的已經不再是他的軍國大事,熟翫的鄉音和汩汩流淌的

奉化江水,勾起的只能是英雄末路的慘澹和背鄉離井的憂傷。堂內吊掛著多幀蔣介石與宋美齡的舊相片,卻不見這一幅“霸王別姬”似的“倉皇辭廟”窘態。妙高台左有

伏虎洞,右有消

凡台,前有晏坐檯等,均為宋高僧知和禪師遺蹟。傳說知和每一日五更就在晏坐檯做功課,伏虎洞有兩虎終年聽其誦經,野性漸收。

雪竇之勝獨推妙高台,妙高台又名妙岑嶺、天柱峰,位於

飛雪亭西約500米處,海拔396米。峰頂有坪如台,名妙高台。工具南三面均為絕壁,下臨深淵,煙靄四合,漂渺似仙境。登雪竇絕頂俯視,只見平台不見峰,從山下仰望,只見山峰不見台,四周松樟翠竹蔽日,腳下山岩奇突多姿。晴日登臨,爽風迎面,松濤盈耳。憑欄四眺,煙靄初開,近巒遠崗,儀態萬千;台下亭下湖嵌鑲群峰間,波光嵐影,別有風情。

文化大革命時期,妙高台被拆毀,1986年重建復原,但原放在正門入口的石塔被換了位置,放在了中間。這座石塔是清末民剛開始的時候雪竇寺的

住持和尚的浮屠,因蔣介石很是敬重他,故在造妙高台時把它移了過來

妙高台位於雪竇山,是蔣介石的山莊所在處,因有峰突起,截出萬山之表,稱“妙高台”,又名“妙岑嶺”或曰“天柱峰”。上有蔣氏於1927年熬頭次下野時所修一山莊,後下野時也多居於此,遙感時勢。

峰頂有坪如台,工具約13米,南北倍之,前面是懸崖峭壁,三面凌空,下臨深淵。登雪竇絕頂俯視,只見平台不見峰,從山下仰望,只見山峰不見台,堪稱雪竇山

勝景中的一絕。

這搭海拔396米,氣候涼爽,四周松樟翠竹蔽日,腳下山岩奇突多姿,是一個理想的避免

中暑勝地。

傳說溪口蔣氏的第二代始祖蔣宗霸是布袋和尚的嫡傳弟子,跟隨布袋和尚雲遊四方,雪竇寺自然是日常駐足之處。及至到了蔣介石的祖父蔣玉表一代,虔敬信佛更到了專心修行、世事不問的地步,連日常維持生計的玉泰鹽鋪也交付兒子蔣肇聰照管了事。蔣介石的媽媽王彩玉一生

茹素禮佛,記誦經書。在其前夫去世後,發願出家三年,禮雪竇寺

果如禪師為師,住

金竹庵。三年後返俗嫁蔣家,生下蔣介石後,常帶年幼的蔣介石來雪竇寺禮佛誦經。這便使年幼的蔣介石受到了很大的影響,甚至在其顯赫後,每一次回鄉,必到雪竇寺瞻拜憩留。1927年,蔣介石還為雪竇寺題寫過“四明熬頭山”的匾額。

歷史文化

溪口雪竇山風景名勝區位於奉化西北22公里處,景區面積85平方公里,可觀賞景點53處,分

溪口鎮、雪竇山、

亭下湖3個各具特色的景區,以獨有的

人文景觀和集山、湖、瀑於一體的

自然景觀著稱,又是著名的佛教聖地——彌勒道場所在地,名聞海內外。溪口雪竇山風景名勝區歷來為遊客所鐘愛。宋仁宗

趙禎曾夢遊此山,宋理宗

趙昀追書“應夢名山”。

唐宋八大家之一的

蘇軾賦詩讚曰:“高懷卻有雲門關,好句爭傳雪竇風。”現代著名

地理學家張其昀稱雪竇山“兼有天台山雄偉,

雁盪山奇秀,天目山蒼潤”。著名詩人王心鑒登臨作《溪口雪竇山》道:“靜氣彌幽谷,

綠竹拂苔路。山月照古寺,翠嵐濕天柱。橋橫松溪外,瀑懸

雲深處。憑欄妙高台,塵心由此渡。”20年代,列為全國26個重點風景區之一;80年代,定為省級重點風景名勝區和國家級森林公園;1994年1月,國務院公布為全國重點風景名勝區之一。1991年以來,每年遊客均在100萬人次以上。

地理環境

奉化溪口雪竇山地區自距今約1.45億年前第一次

火山爆發始,在以後的一千萬年中,又發生了三次

火山噴發和四次海進

海退。大自然鬼斧神工,雪竇山的上

隱潭、中隱潭、徐鳧岩,溪口至江口的雪竇山余脈,較為典型的

丹霞地貌基本定型,如今在千丈岩和下隱潭仍能看到岩層流動狀痕跡。又歷經一億多年,雪竇山進入紀元時代,這一代開始呈現森林茂密、動物繁多、危崖聳立、幽谷飛瀑的景象。

主要景點

徐鳧岩

徐鳧岩瀑布位於雪竇寺西,徐鳧岩村附近。岩頂海拔4 7 6 米。崖石有巨石外突,傳為仙人騎鳧徐徐升天外,故名。遠望巨石,酷似石猴倚天而鞠

猴岩,以鞠猴岩為中心,兩邊絕壁呈放射狀亘延數百米,其形如斧鑿刀削,其色

黛赭相雜。崖頂

松木蒼翠,虬影亂舞,崖下草木叢生,成簇弄影。其壯觀、秀麗,勝於千丈岩。宋寶慶《

四明志》載,絕壁鑿有“鞠猴岩”三大字。

崖頂澗間,有古樸洞橋橫跨,

澗水自躊躇嶺林間潺潺流來,漸而湍急澎湃,過橋後飛流直掛,

聲震山谷。瀑布落差1 1 6 米,無岩石阻斷,一流至底。絕壁下部,水簾與岩壁相隔成一寬綽空間,置身其間,如坐輕羅帳中,細沫澗面,趣不勝述。瀑下有潭,煙雲瀰漫,令人沉醉。水自潭流出,成溪流沿谷底逶迤而去。宋代

陳著《徐鳧皎瀑》詩:“一流瀑瀉九重天,長掛如虹引洞仙。岩壁鳧飛延歲月,石樑龍滾飛雲煙。滿

山藥味增新色,夾岩桃花勝舊年。”

20世紀3 0 年代,從崖頂至岩下築有山徑。6 0 年代後,電影《難忘的戰鬥》、《曙光 》等曾在此拍攝外景。

三隱潭

三

隱潭是雪竇山中三折瀑布組成的景觀。因為隱匿山谷,又有三處

潭潭,所以叫三隱潭。隱潭之水,源自東岙村,形成三級瀑布,全長約1600餘米。從上到下分別叫作:上隱潭、中隱潭、下隱潭。

上隱潭以幽險見長。從崖頂下通潭底,有石階216級,形狀象一座

天梯。潭

底架有一座石橋。瀑布循崖傾瀉,高約40米,流水呈線條形,發出嘩嘩響聲。置身潭邊橋上,霧氣瀰漫,水沫濺衣,涼氣逼人。

上隱潭瀑潭邊,有一座

龍王廟,占地約160平方米。廟裡供奉著三尊龍王,中間的是青龍,祈求國泰民安、五穀豐登;左邊是紫龍,保佑考取功名;右邊的是黃龍,賜您

財源廣進。各位可各取所需,進行參拜。

從上隱潭下行約500米,就是中隱潭。只見澗中巨石橫臥,瀑布從巨岩中俯衝而下,東折西回,有急有緩,水沫隨風飛濺,若霧若雨,既富有詩情畫意,又別具溪谷野趣,因此以清秀取勝。

自中隱潭

沿山徑小路下行500米便可到達下隱潭,其風光集峰、洞、潭、澗於一體,分外秀麗。這裡的瀑布有兩支,人稱“

鴛鴦瀑”。下隱潭的一塊石巨石廣約10平方米,旁用石筍一座,高20餘米,人稱“

石筍峰”。峰在潭上,潭在峰底,半遮半現。整個下隱潭猶如一座水上廣廈,瀑布橫傾潭外,仰視如彩霞橫空,絢麗多彩。

千丈岩

從御書亭經百步階,可至千丈岩底,水擊成潭,潭水碧透,寒氣襲人。1 8 9 4年(清光緒二十年)潭旁築仰止橋、午雷亭。2 0 年代重修,抗日戰爭時期被破壞。1 9 8 6 年復修。佇立橋上,水氣瀰漫,余沫撲人,仰望飛瀑,驚心動魄,宋樓鑰《千丈岩詩》:“驚見

銀河空外翻,湍流千丈有餘寒。下流不用長勞望,只向懸崖頂上看。” 午雷亭旁

摩崖石刻“煙聲”兩字,為1 6 4 2 年(明崇禎十五年)縣令

胡夢泰所書。飛瀑對面崖壁上,“樂不”兩字,1 9 1 6 年(民國五年)亭下人沈皆城書。1 9 3 7年 4 月,

馮玉祥到此,曾賦詩:“來到

四明山,先看千丈岩;若能發水電,更能開我懷。”

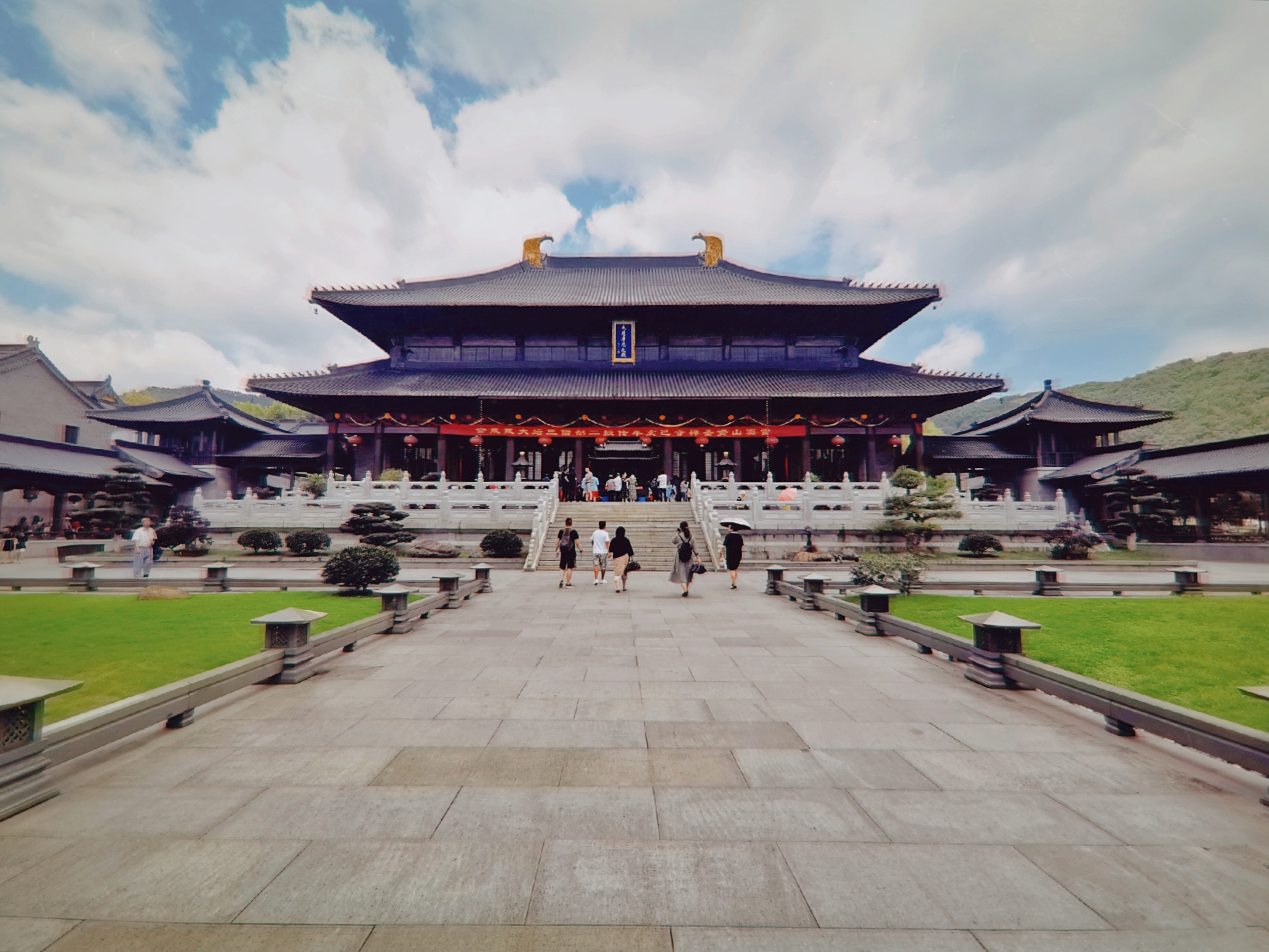

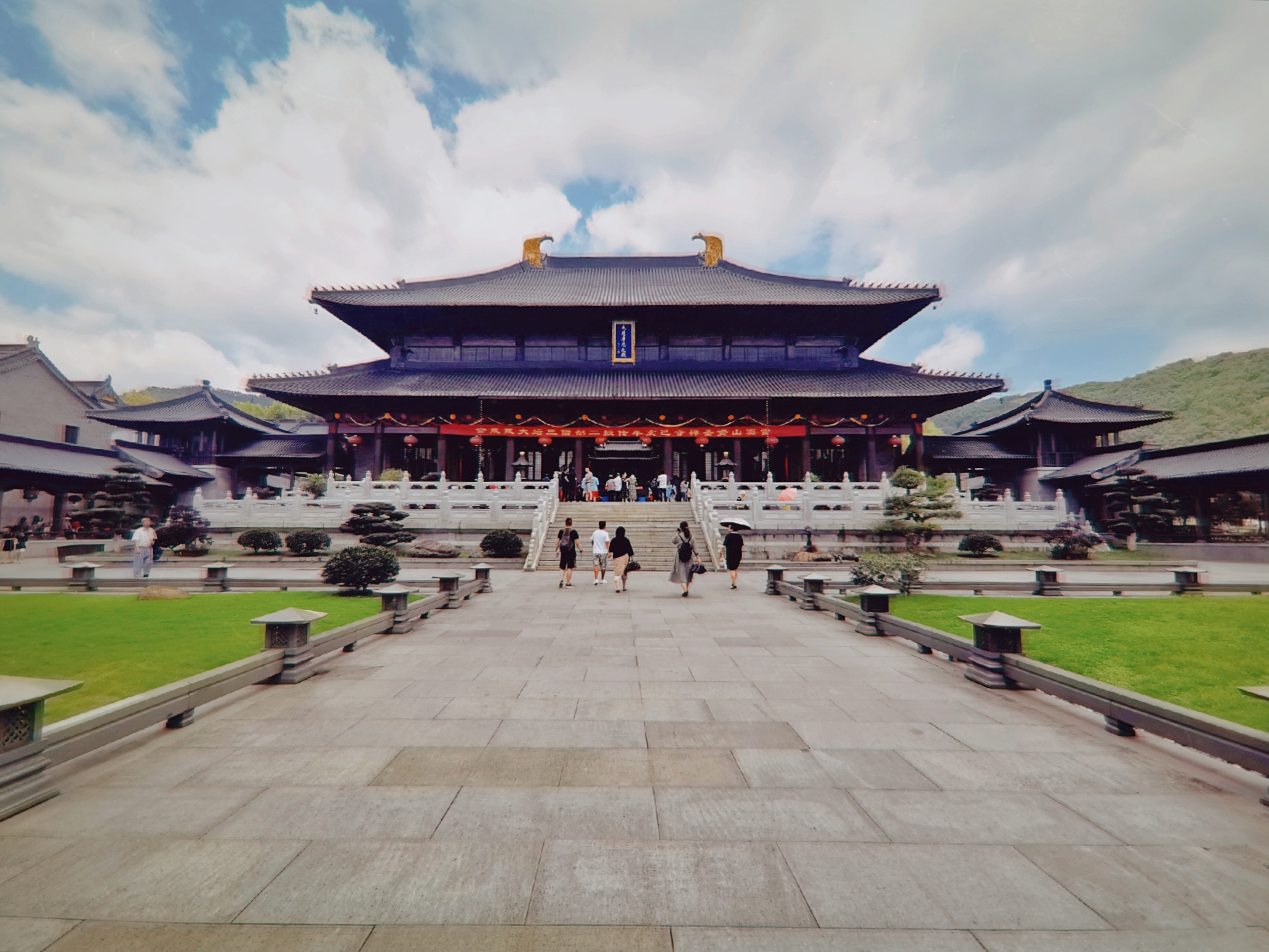

雪竇寺

雪竇山資聖禪寺大慈摩尼之殿

雪竇山資聖禪寺大慈摩尼之殿