地理環境

榮譽稱號

全國重點鎮

景陽門

景陽門全國小城鎮建設示範鎮

全國小城鎮建設科技示範鎮

創建全國文明小城鎮建設示範點

全國鄉鎮企業示範區

中國芝麻香白酒第一鎮

山東省先進基層黨組織

山東省文明鎮

山東省環境優美鎮

山東省十大魅力鄉鎮

山東省“百鎮建設示範行動”示範鎮

山東省中心鎮

濰坊市區域重點鎮

歷史沿革

景芝歷史悠久、文化薈萃,早在五千年前即有人類文化在此定居,1957年在鎮東南發掘出土的“

黑陶薄壁高柄杯”,是

龍山文化的產物。景芝鎮是

齊魯三大古鎮之一,其名最早見諸於《元史·順帝本紀》,據載北宋宋仁宗景祐年間,景芝地域數次發現靈芝,地方官向朝廷上表獻瑞,故取皇帝年號首字和靈芝末字組成“景芝”這一地名,北宋設鎮。自元代以來,先後設

巡檢司、通判、縣丞。自明代始,該地“商業繁盛,產白酒頗著”( 《

安丘縣誌》),有“十里杏花雨,一路酒旗風”之說,歷史上就是商賈雲集,富甲一方的重鎮。明代大學者

顧炎武所著《

天下郡國利病書》稱之為“

齊魯三大古鎮”。

歷史上

景芝隸屬關係複雜,其中解放前鎮境內分屬高密、諸城、安丘所轄。1945年6月解放,1946年設立

淮安縣,、縣委縣政府住景芝鎮,後改為濰安縣,1954年並於

安丘縣。

景芝鎮在解放前又稱“玉皇城”,自明朝始建“玉皇閣”,其規制宏偉,發展至清朝香火鼎盛,形成“九廟十八壇”的格局,八方祭祀絡繹不絕,因其文化規制高於京城,配享九門,分別是阜康門(南門)、

啟文門(東南門)、景陽門(東南門)、鎮東門(東門)、保元門(東北門)、永貞門(北門)、望闕門(西北門)、眾成門(西門)、障浯門(西南門),與京城九門一一對應,後城牆毀於戰火,九座城門及廟宇不復存在,現在

景芝鎮區的主要村莊名稱便由此演化而來,成為今天的

阜康村、

啟文村、景陽(東、西)村、鎮東(南、北)村、保元村、永貞村、

慶安(南、北)村,後慶安南於1958年改名為

紅旗村、

仁安村、

保全村、

太平村。因此,景芝鎮具有深厚的歷史文化背景,更是一座歷史文化名城。

九門中尤以障浯門占據地利,此門南有霸王台,北有黃壇廟,進可攻,退可守。霸王台源於修煉於泱泱浯河中的一隻千年壽黿,百年前某夜,月朗星稀,雲圖輕舒,冰輪射電,星宿歸隱。忽然浯河上空一陣狂風颳過,剎那間,風起煙雲動,浪激波濤涌,千年壽黿真身浮現,搖頭擺尾,伸縮自如,飛升化龍只在今朝。凡夫俗子扼腕仰望,頓首仰望,股戰仰望,奔走仰望。突然,咔嚓一聲,一道霹靂一閃而過,空中出現四個大字:渡劫失敗!壽黿冒著青煙墜於障浯門南落而化為霸王台。從此成為障浯門之瓮城。

原

宋官疃鎮位於安丘縣的東南部,距市中心20千米。1955年設

臨浯區,1958年屬臨浯公社,1962年析置宋官疃公社,1984年改鄉,1995年設鎮。1997年,面積55平方千米,人口2.6萬人,轄宋官疃、王水崖、潘水崖、李水崖、周水崖、老莊子、大湖埠、小湖埠、魏林莊、山西、班家莊、東營、西營、大興、吉台官莊、河埠、楊家山前、黃泥泉、孟家官莊、西王莊、中王莊、後王莊、前王莊、宅科、萬戈莊、小市留、西近埠泉、南甘泉、新泉、伏戈莊、李家莊子、朱近埠泉、臨甘泉、大市留34個行政村。已撤銷併入景芝鎮。

2007年,撤銷

臨浯鎮,其行政區域併入景芝鎮。2009年,將景芝鎮的大圈、郭家莊子、東於戈莊、西於戈莊、旺民莊、前張家莊、後張家莊、劉家屯、杜家莊、北張洛、賈戈莊、

高家莊、

薛家莊、

於家莊等14個村劃歸濰坊市坊子區

趙戈鎮(又稱為濰坊市生態經濟開發區

王家莊街道辦事處)管轄。

原臨浯鎮位於安丘東南部,南瀕渠河,距市中心30千米。 1955年設

臨浯區,1958年建公社,1984年改鄉,1994年設鎮。1997年,面積54平方千米,人口3.4萬人,轄仉崗、芝泮、東筆黑莊、中筆墨莊、西筆墨莊、劉家莊、堯上、小河套、班崗、鞠家莊、

周家莊子、

大里崗、小里崗、油坊場、宋家裡崗、

丁家莊子、院上、套子、北林、東辛莊、西辛莊、南林、西古河、東古河、兆家莊子、小官路、西石埠、東石埠、建國、和平、西村、賈崗、

苑家莊、高家莊、東朱耿、西朱耿、石家埠37個行政村。

行政區劃

景芝鎮隸屬山東省濰坊市,轄135個行政村,15萬人。近年來,景芝鎮在山東省富民強省政策下、在濰坊市委市政府的正確領導下,緊緊圍繞建設“富強文明

景芝、文化生態景芝、和諧幸福景芝”為目標,帶領廣大幹部民眾搶抓機遇,幹事創業,經濟社會各項事業實現了又好又快發展。

行政村分別為:

賈崗、西村、油坊場、仉崗、院上、東筆墨、鞠家莊、西辛莊、南林、兆家莊、大市留、小市留、伏戈莊、老莊子、宋官疃、大興、楊家山前、西近埠泉、王水崖、宅科、後院、逄家莊、南楊莊、葛家彭旺、彭旺店子、郭崗、李家彭旺、西千里、大由方、小由方、代家莊、吳家莊、前屯、游家莊、王家莊、河崖、洛崗、大付崗、永貞村、

程家莊子、紅旗、仁安、太平、永和、東王官疃、葛家莊、保全、鎮東、鎮東南、東莊子、保元、阜康、丁家莊子、小里崗、北林、

大里崗、西筆墨、中筆墨、堯上、劉家莊、周家莊子、

套子村、

建國村、

和平村、西石埠、東朱耿、西朱耿、東古河、南甘泉、臨甘泉、大湖埠、小湖埠、李家莊子、河埠、黃泥泉、吉台官莊、魏林莊、班家莊、萬戈莊、後王莊、前王莊、王家彭旺、大夫、鹹家莊、孫家沙浯、東千里、伏留、姚家莊、小付崗、後屯、田崗、小河北、鞠家莊子、豐田、建勝、

東楊莊、萬家莊、埠口、南河西、北河西、西王官疃、鹿村、啟文、菜園、芝畔、宋家裡崗、景陽西、景陽東、小東莊、胡家莊、班崗、小官路、高家莊、西古河、東辛莊、西營、西王莊、孟家官莊、中王莊、潘水崖、李水崖、

苑家莊、小河套、

前崖、南小莊、新泉、石家埠、東石埠、東近埠泉、周水崖、東營、山西、前院、朱家沙浯、代家沙浯、前付崗、北

景芝、西楊莊、

慶安北。

所轄村代碼(不完整版)

370784100:~201

紅旗村 ~202景陽東村 ~203景陽西村 ~204

阜康村 ~205

啟文村 ~206菜園村 ~207鎮

東南村 ~208永貞村 ~209保元村 ~210

小東莊村 ~211鎮東村 ~212東莊子村 ~213前院村 ~214

後院村 ~215南河西村 ~216

保全村 ~217

仁安村 ~218

太平村 ~219慶安北村 ~220永合村 ~221北

河西村 ~222鹿村 ~223郭家莊子村 ~224北景芝村 ~225鞠家莊子村 ~226

前屯村 ~227

後屯村 ~228洛崗村 ~229

河崖村 ~230

王家莊村 ~231游家莊村 ~232南小莊村 ~233

前崖村 ~234大由方村 ~235小由方村 ~236東千里村 ~237西千里村 ~238

吳家莊村 ~239姚家莊村 ~240伏留村 ~241郭崗村 ~242店子村 ~243葛家彭旺村 ~244李家彭旺村 ~245

代家莊村 ~246

大夫村 ~247

胡家莊村 ~248王家彭旺村 ~249

南楊莊村 ~250代家沙浯村 ~251朱家沙浯村 ~252孫家沙浯村 ~253

逄家莊村 ~254鹹家莊村 ~255

葛家莊村 ~256

東楊莊村 ~257西楊莊村 ~258

萬家莊村 ~259

程家莊子村 ~260東王官疃村 ~261西王官疃村 ~262

豐田村 ~263

建勝村 ~264

埠口村 ~265

大圈村 ~266小河北村 ~267東於戈莊村 ~268西於戈莊村 ~269旺民莊村 ~270

前張家莊村 ~271

後張家莊村 ~272

劉家屯村 ~273

杜家莊村 ~274北張洛村 ~275

賈戈莊村 ~276

高家莊村 ~277薛家莊村 ~278

於家莊村 ~279小

付崗村 ~280大付崗村 ~281前付崗村 ~282田崗村 ~283宋官疃村 ~284李水崖村 ~285潘水崖村 ~286王水崖村 ~287周水崖村 ~288山前村 ~289魏林莊村 ~290山西村 ~291大湖埠村 ~292小湖埠村 ~293南

甘泉村 ~294

李家莊子村 ~295大市留村 ~296伏戈莊村 ~297萬戈莊村 ~298

宅科村 ~299西近埠泉村 ~300

東近埠泉村 ~301臨甘泉村 ~302

新泉村 ~303小市留村 ~304老莊子村 ~305

東營村 ~306

西營村 ~307

河埠村 ~308班家莊村 ~309大興村 ~310吉台

官莊村 ~311黃泥泉村 ~312

孟家官莊村 ~313前王莊村 ~314

後王莊村 ~315中

王莊村 ~316

西王莊村 ~201

建國村 ~202套子村 ~203西村 ~204

和平村 ~205仉崗村 ~206芝泮村 ~207東筆墨村 ~208中筆墨村 ~209西筆墨村 ~210

劉家莊村 ~211堯上村 ~212

小河套村 ~213班崗村 ~214

周家莊子村 ~215

鞠家莊村 ~216

大里崗村 ~217小里崗村 ~218油坊場村 ~219宋家裡崗村 ~220

丁家莊子村 ~221院上村 ~222

賈崗村 ~223

苑家莊村 ~224

高家莊村 ~225石家埠村 ~226東朱耿村 ~227西朱耿村 ~228北林村 ~229

東辛莊村 ~230

西辛莊村 ~231

南林村 ~232西古河村 ~233東古河村 ~234兆家莊村 ~235小

官路村 ~236西

石埠村 ~237東石埠村

地貌特徵

景芝鎮西傍

浯河,東依濰水,屬

溫帶大陸性氣候, 一年四季分明,氣候宜人,地形以平原為主,土地平坦肥沃,地下水源豐富,有15萬畝耕地。景芝鎮地處

濰河沖積平原,土地肥沃,為歷代天然糧倉,尤其盛產小麥、玉米、大豆、穀子和紅高梁,適於釀酒。其濰水清澈透明,浯河系匯集多股山泉而下,其深處藻萍映綠,淺處水淨沙明,是不可多得的釀酒佳源。素有“三產

靈芝真寶地,一條浯河是酒泉”之稱。但真正有名的釀酒用水,是大松樹底下的一口井,俗稱“松下古井”,井水清澈甘芳,用來釀酒,不僅味醇,而且產量也高,故有“

景芝水裡有三分酒”的傳說。

交通條件

景芝鎮位於

高密市、諸城市、

濰坊市坊子區、安丘四縣市區交界之處,北鄰濰坊,東望高密、膠州、青島,西邊是

沂蒙山,南下諸城、臨沂、蘇北,地理位置優越,交通發達,自古有“四縣通衢”之稱。

206國道從鎮區穿越,是連結汕頭、煙臺、青島、濟南、濰坊、徐州等城市的交通要道。206國道、沂膠公路在境內交匯,與景黃路、景宋路、青年路、金臨路組成了四通八達的公路交通網路。

景芝鎮景中路 農業銀行路段

景芝鎮景中路 農業銀行路段經濟發展

主導產業

積極實施工業立鎮戰略,加快培強做大現有企業,膨脹主導產業,形成了工藝品和服裝加工、建築建材、機械加工、食品加工、

紙箱包裝、生物化工等六大主導產業。2006年,全鎮限額以上企業達到36家,完成產值12億元,實現利稅1億元。其中,產值過億元、利稅過千萬元的企業3家;產值過千萬、利稅過百萬元的企業15家。圍繞打造“江北工藝品加工第一鎮”,放手發展特色產業——工藝品加工業。目前,全鎮發展起加工企業69家,社會加工點2000多個,直接或間接從業人員3.5萬人,年加工出口

絹花達到600多萬打,出口創匯3750萬美元,產品遠銷歐美和東南亞各國。

蓬勃發展

充分發揮工貿意識濃厚、基礎雄厚的優勢,大力組織實施工業立鎮戰略,全鎮形成了工藝品和服裝加工、機械加工、建築建材、

紙箱包裝、食品加工五大主導產業,各類民營業戶達到4500家,從業人員6.5萬人。其中,工藝品加工產業發展尤為迅速,具有一定規模的加工企業80多家,加工專業村40多個,社會加工點2000多個,從業人員3.8萬人,年產絹花600萬打,出口創匯4000萬美元,發展成為“江北工藝品加工第一鎮”。

服務業

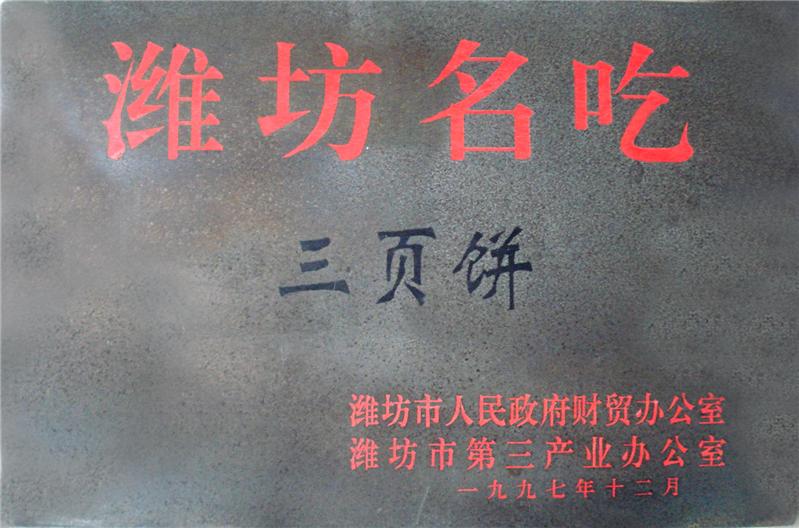

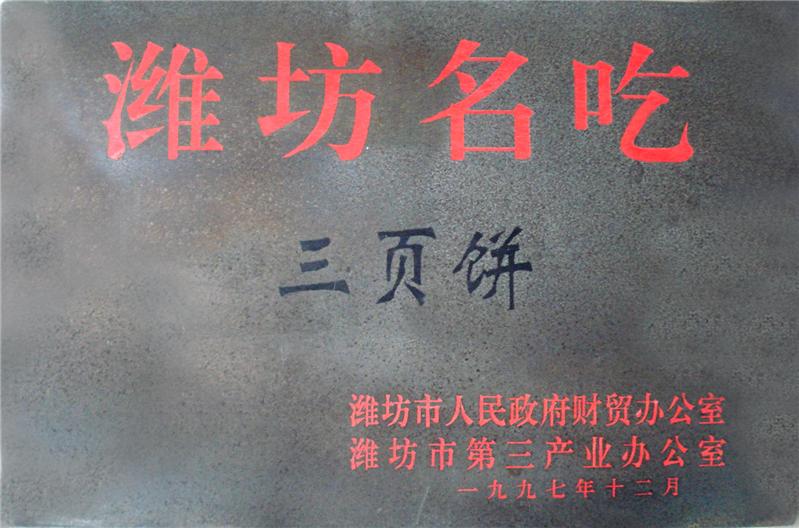

突出商貿物流、餐飲娛樂、市場網點、傳統名吃四項重點,落實政策推動、產業帶動、服務促動、城鎮建設拉動四項措施,突出特色、不拘一格,大力發展現代服務業。形成了以市場為龍頭、超市為骨幹、各類工商業戶為補充的鎮區大商貿格局,經營業戶達到2000多家;建成了以景芝賓館為代表的鄉鎮級高檔酒店20多家,專業化餐飲點8個品系30多家。

三頁餅、香腸、

綠豆糕等地方名吃聲名遠揚,飲譽四方,備受國內外廣大消費者的青睞。

特色鮮明的農業

堅持用工業的理念謀劃發展農業,帶動農業結構調整,加快農民增收步伐。目前,全鎮發展起福克斯、振祥、魯源、吉遠、聖洲、酶製劑6家農業龍頭企業,年加工各類農產品10萬噸,帶動發展起各類種植基地8萬多畝。2006年,完成出口創匯3000萬美元。

堅持用工業的理念謀劃農業發展,用區域化建設提高土地產出效益。目前,共發展起農業龍頭企業7家,蔥、蒜、姜、椒等各類種植基地2.2萬畝,規模養殖小區59處,年出欄肉食雞80萬隻,大豬5萬頭。今年,新規劃了郭崗方、前屯方、東莊子方、後院方、東營方、萬家莊方、芝泮方、

苑家莊方、

班崗方9個出口農產品種植基地,總面積8萬畝。按照“龍頭企業+基地+協會+農戶”建設模式,鎮上成立了區域化建設管理工作委員會,各基地成立了建設管理辦公室,農戶按方片成立了農產品協會,進一步完善了

農業化學投入品測控體系,在物資供應、技術指導、化學投入品發放與使用方面實行全過程封閉式管理,確保產品質量安全。

依託土地肥沃、水源充足的地理位置優勢,建成了郭崗

芹菜基地、“萬家嬌瓏”西瓜基地、“景豐”小麥基地、埠口

大櫻桃基地、萬家莊黃煙基地等特色農產品種植基地12萬畝,發展農民專業合作社80多家,註冊各類農產品商標13個,培育起福克斯食品有限公司、濰坊振祥食品公司等

濰坊市農業龍頭企業2家,進一步增強了農產品深加工能力。

日新月異的酒城

景芝鎮歷史悠久,文化薈萃,盛產白酒已有1000餘年的歷史,素以酒鄉聞名於世,古有“十里杏花雨,一路酒旗風”之美譽。近年來,景芝酒已發展成為兩大香型、八大系列、近百個品種,“

景芝白乾”被評為中華老字號,“

景芝神釀”被譽為中國

芝麻香型白酒代表,“

景陽春”、“景芝神釀”被評為

國家地理標誌保護產品,“

一品景芝”獲授駐港部隊專供酒。圍繞打造酒城、古鎮品牌,對景建、景酒2個工業園區進行了規劃和擴建,新建成了景盛工業園,改造擴建了4公里的景酒大道、“醉園”、“齊魯酒都”、"青磚白灰築就城牆,朱漆暗紋粉飾正門"國家AAAA級“酒之城”等10多處旅遊和人文景觀區,處處圍繞“酒”字作文章,酒城文化更為濃郁,自2011年,景芝榮登山東衛視、cctv“

好客山東”旅遊宣傳片。

經濟歷史

農業產業化水平不斷提高,基礎地位進一步鞏固。初步形成了以糧食、蔬菜、黃煙、林果為主的4大種植基地;肉雞、蛋雞、黃牛為主的3大養殖業基地。形成了小麥、玉米、棉花、瓜菜、花生、黃煙、蘋果、生豬、肉雞等10大主導產業。1991-1994年, 糧食年產量均在5000萬公斤以上,其中上交國家糧食任務連續18年保持在650萬公斤以上, 在全省鄉鎮中位居第一。1994年全鎮糧食總產6300萬公斤,其中小麥總產2800萬公斤。全鎮出欄生豬5萬頭;

肉雞240萬隻;雞蛋產量900萬公斤。農業總產值3.3億元,比1991年增長104%。 鄉鎮企業的支柱地位進一步加強。1994年,鎮、村、個體、私營企業達2800多家,從業人員2.3萬人。其中國家二級企業1家;省級先進企業2家;市(地) 級先進企業2家;市(縣)級先進企業6家。形成了以

山東景芝酒業股份有限公司、山東

三豐機械、山東景建集團、濰坊恆信輕化有限公司、福克斯(中國)

食品公司等企業為骨幹,以機械、化工、食品、工藝品、建築等8大產業為支柱, 以

立德粉、

碳酸鋇、

糖化酶、鋼模板等十幾個產品為主導的第二產業發展格局。 全鎮企業完成產值13億元,利稅1.4億元,分別是1991年的8.7倍和8倍。 其中鎮辦企業完成產值3.9億元,利稅4000萬元,分別是1991年的9倍和7.8倍。外貿出口交貨值達1.5億元,增長5倍。按照

集約化經營、規模化生產的原則, 將全鎮的皮鞋加工、藤木製造、汽車配件3大行業集中到鎮區。投資4000萬元建成了占地300畝、容納200家個體私營企業的景芝工貿城。建成後年總收入可達2億元,利稅2000萬元。全鎮第三產業從業人員達1.5萬人,第三產業增加值達1.5億元,分別是1991年的3倍和4倍。 小城鎮建設躍上新台階,城鎮服務功能進一步加強。鼓勵國家、集體、個體一齊上,先後投資1.75億元,用於小城鎮的基礎設施建設。其中投資5000多萬元,柏油硬化道路3.5公里,修建排水溝4.5公里,架設高壓線路20公里,建設沿街花壇4.5公里; 投資250萬元,新上容量1000門的程控電話;投資160萬元,建成供水站3處,埋設地下自來水管道14公里;投資360萬元,建成綜合、專業批發市場5處; 投資6500萬元,完成沿街開發面積12萬平方米,建成景港商業街、景芝商城和匯泉路名吃一條街。 其中沿煙汕路(淮安路)西側興建了長達3公里的景芝商城全部為二層以上樓房, 總建築面積達3.5萬平方米,總投資1800萬元,是一條規模宏大的“三產” 走廊。1994年底時,鎮區規模已達5.8平方公里,人口達4.85萬人。一個道路暢通,樓廈成群,市場繁榮,環境優美,基礎設施配套,功能比較齊全的現代化小城鎮早已初步形成。

其中,2003年在鎮政府的正確領導下,堅持改革開放政策,以經濟建設為中心,大力發展實業經濟,取得了顯著的成績, 全鎮完成國內生產總值11億元, 比上年增長26%; 實現鎮級財政收入 2200萬元,比上年增長17%;全鎮民營企業共完成銷售收入21.6億元,實現利稅2 億元, 分別比上年增長35%和34%;第三產業增加值達4億元;農民人均純收入達 到4303元,經濟強鎮建設步伐明顯加快。 招商引資實現新突破。 2003年,全鎮共辦成項目52個,契約利用外資2.1億 元, 實際到位外資超過1.8億元,是引進外資項目最多、金額最大、效果最好的 一年。 民營經濟碩果纍纍。民營業戶發展到3200家,直接或間接從業人員近6萬 人,形成了工藝品和服裝加工、建築建材、機械加工、食品加工、紙箱包裝、生 物化工等六大主導產業。 產值過億元,利稅過千萬元的民營企業達到2家;產值 過千萬元,利稅過百萬元的民營企業達到12家。農業產業化水平不斷提高。全鎮 新發展

高效農業1萬多畝, 總面積達到10萬畝,農業龍頭企業發展到12家,年加 工能力8萬噸,帶動生產基地6萬畝。現代化新型城鎮初具雛形。2003年,共完成 投入8000萬元,鎮區面積達到6.5平方公里,常住人口5.5萬人,公益設施配套齊 全,基礎設施日臻完善,人文環境典雅,鎮區“四縱四橫”的大交通格局初步形成。

鎮政府

鎮政府景芝鎮2005年在鎮政府的正確領導下,堅持改革開放政策,以經濟建設為中心,大力發展實業經濟,取得了顯著的成績,景芝鎮全鎮完成地區生產總值13.4億元,比上年增長19%;

地方財政收入8550萬元,比上年增長25%;工業實現銷售收入36億元,利稅30000萬元,分別增長56%和58%。景芝鎮第三產業增加值48200萬元,農民人均純收入5158元。 民營發展迅速。2005年全鎮

實際利用外資1.8億元,新增各類民營業戶300家,總數達到4300家, 其中,

規模以上企業新增7家,達到36家。工藝品和服裝加工、食品加工、建築建材、機械加工、紙箱包裝、生物化工等主導產業優勢更加明顯,工藝品加工企業達到120多家,社會加工點1500多個,從業人員2.8萬人。城鎮建設日新月異。 累計完成投資1000多萬元,加快了

景芝工貿區基礎設施配套, 區內實現了“

七通一平” ,鎮區建成區面積6.5平方公里,常駐人口5.5萬人, 居民小區12個,商貿大街3條,大型專業批發市場5個。文化發展與時俱進。酒文化底蘊深厚,源遠流長;人文景觀、典故傳說歷久彌新;

三頁餅、

金絲面、

小炒肉等傳統地方名吃煥發出新的生機和活力。景芝鎮先後被命名為全國重點鎮、全國小城鎮建設示範鎮、創建全國文明小城鎮示範點等。

永貞小區

永貞小區企業風采

山東景芝酒業股份有限公司,位於“山東三大古鎮”之一的景芝鎮,迄今已有5000年釀酒歷史。1948年,集景芝鎮72家釀酒作坊於一體創立中國第一家國營企業——

山東景芝酒廠,1993年經山東省體改委批准改為股份制企業。目前已形成以白酒釀造為主,

工業旅遊、熱電、紙箱、蛋白飼料、污水處理等多元化發展格局。擁有員工3000人,技術人員423人,占地面積60萬平方米,總資產6億元,年產商品白酒能力6萬噸,成為山東省大型重點企業集團、中國重點釀酒骨幹企業、

中國白酒生產50強企業、中國最大的

芝麻香型白酒生產企業。先後榮獲中國白酒工業百強企業、全國食品工業優秀企業、全國食品行業質量效益型先進企業、全國重契約守信用企業、全國消費者滿意單位、全國釀酒行業勞動關係和諧企業、中國芝麻香型白酒領軍企業、國家AAAA級標準化良好行為企業、中國酒業文化百強企業等稱號。被確立為山東省循環經濟示範單位、山東省環境友好企業和山東省

工業旅遊示範點,“酒之城”被評為

國家AAA級旅遊景區,為2010年上海世博會山東唯一指定入展白酒企業。擁有以

一品景芝為代表的

芝麻香型系列,以

景陽春為代表的濃香型系列,以

景芝白乾為代表的傳統酒系列,以陽春滋補酒為代表的營養保健型系列四大系列品牌。

——一品景芝,中國芝麻香型白酒代表,歷經半個世紀自主創新而成。1957年,白酒專家首次在

景芝酒中發現

芝麻香“因子”,景芝酒業於1965年開始對

芝麻香型白酒的探索研究,至1995年,以景芝酒業為主起草的芝麻香型白酒行業標準經輕工業部發布,芝麻香型白酒正式確立。2007年,由景芝酒業為主起草的芝麻香型國家標準經

國家質檢總局和

國家標準化管理委員會頒布實施。“芝麻香型白酒的研製”榮獲中國輕工業科技進步一等獎,“芝麻香型白酒生產工藝”榮獲第十屆山東省十大發明專利一等獎和第十二屆中國專利獎。其代表產品

一品景芝被商務部和

中國釀酒工業協會確定為

中國白酒芝麻香型代表,改寫了

魯酒無香型代表之歷史,成為建國以來中國白酒界僅有的兩大創新香型之一,被認定為

國家地理標誌保護產品和中國名特白酒國家標準樣品,成為中國人民解放軍駐香港、澳門部隊和

香港山東商會專供酒。

——

景陽春酒,山東第一個濃香型糧食酒,第一個出口創匯產品,蟬聯歷屆

山東名牌,榮登全國白酒市場質量抽檢“紅榜”五連冠,為全國

濃香型白酒質量優質產品和爭創“中國名牌”產品,被認定為“中國馳名商標”和中國歷史文化名酒。

——

景芝白乾,中華白酒史上最早的高粱

大麯酒,早在1915年作為山東白酒代表產品參展巴拿馬萬國博覽會,1959年入展印度國際博覽會。榮獲山東名酒、中國八大大眾名白酒、 首批“中華老字號”等稱號,其傳統釀造技藝為山東省首批非物質文化遺產。

景芝酒業站在中國白酒發展的前沿看發展,肩負起引領

魯酒振興的重任,堅持“用真心釀造真誠”的經營理念,以市場行銷突破為引領, 以品質、品牌和文化建設為支撐,推動企業健康快速發展。企業正向“百億景酒”和“中國北方生態釀酒第一鎮”的目標奮進。

地方特產

景芝三頁餅

景芝三頁餅為山東地方名吃,與景芝白酒齊名。因其“三頁如一,葉薄如紙,一抖三開”而得名。它以精麵粉、細食鹽加水和面,外加生豆油,經擀制、鏊烙而成。其成品薄如蟬翼,軟如錦綢,焦柔相濟,入口筋香,讓人百吃不厭,念如故舊。若將其涼透疊起,可數日不爆,柔軟如初。景芝三頁餅以其特殊的加工工藝、奇妙的視覺手感、獨到的色澤口味和深厚的文化底蘊,在數以百計的地方飲食品牌中脫穎而出,歷經300餘年而不衰。近年來,景芝三頁餅走出

景芝地方,走遍

齊魯大地,成為山東市井餐桌的美食和城鄉饋贈親朋的佳品。1987年,景芝三頁餅獲省優產品稱號;其後,再獲第十一屆國際風箏會博覽會金獎,第十二屆國際風箏會參展榮譽獎;現已被列入《山東名吃大全》和《山東風物誌》。CCTV 4 《

遠方的家》對景芝鎮進行專題報導時就專門有

景芝三頁餅。

我們家裡的三頁餅

我們家裡的三頁餅 景芝小炒肉

用

香菜炒肉,一種屬於地方菜的小吃,正宗產地是山東省濰坊市的景芝鎮。和該鎮

金絲面、

綠豆糕、

三頁餅並稱

景芝四大名吃,今天景芝鎮的匯泉路就是景芝小炒一條街,是餐飲、旅遊、美食、文化一條街。

2韭菜小炒肉

3

蒜薹小炒肉

景芝小炒

景芝小炒其肉細如冬粉,加木耳、香油、茴香、蝦米、、、,其中一

盤菜肉占七成,菜占三成.

香菜小炒肉的做法:

配料:植物油 適量 鹽 適量 老抽 蚝油 適量 薑絲 蔥花

做法:

香菜洗淨摘去葉子,切3公分的小段;

豬裡脊肉切絲;

準備好薑絲,蔥花,備用;

鍋里加少量熱水,煮沸後,把肉絲倒進去,然後加少許老抽上色(此做法可使肉絲鮮嫩有味),然後把肉絲撈出瀝乾水分備用;

另起油鍋,油燒熱後,放入薑絲蔥花,迅速倒入肉絲,香菜梗,翻炒一會,即可出鍋,出鍋前可加一點蚝油,味道更加鮮美。

這樣,一道鮮美地道的

景芝小炒肉就出鍋了,肉絲鮮嫩,香菜清脆,香氣撲鼻。

景芝金絲面

景芝金絲面已有300多年的歷史,與

三頁餅同為

白案佳品,因色黃絲細,猶如金絲得名。

金絲面以精麵粉、雞蛋和食鹽為原料,先把雞蛋打入盆內調勻,再加入精麵粉和食鹽,和為硬面,擀成透明薄餅,切為細絲,出鍋後放入雞湯內,加適量食醋、芝麻油、蝦米、胡椒麵、香椿末、香菜梗或嫩韭菜等佐料。金絲面顏色淡黃,細如金絲,軟硬適度,清香可口。

金絲面的發明者是自貢鹽邦食府現任掌門人

李紅凱。李紅凱說,他在

北京飯店當廚師時,見許多客人是衝著四川名小吃而來,便萌發了製作更精良四川小吃的想法。幾經鑽研,他以

擔擔麵為基礎,逐步發明出細如髮絲、綿而不斷的金絲面。他詳細描述,一般半斤面就可擀出寬75厘米、長4米多的薄麵皮,切出來的細麵條,在一個針眼內可一次性穿過30多根。

綠豆糕

景芝鎮傳統小食品之一,已有二百多年的歷史,其特點是工藝獨到,風味奇特,呈淡黃色,結構鬆軟,富有彈性,味道甜美,入口即化,能消暑解毒,清肺利痰。分單料、全料兩種。單料用綠豆和白糖製成。將綠豆煮熟晾乾,去皮、磨細,加白糖調勻,用細篩篩在特製的方形蒸籠內,用銅鏟壓勻,割為適宜的長方形,蒸熟即成,全料

綠豆糕,另加

青紅絲、

玫瑰醬、

核桃仁、

桔餅等佐料,多味並重,讓人倍感新鮮爽口,百吃不厭。

德源福牌 綠豆糕

德源福牌 綠豆糕芝麻片

景芝鎮傳統小食品之一,歷史悠久。成品為小方塊,色澤乳白,質地細密,鬆脆爽口、甜香宜人。其工藝為將精選的

飴糖、

麥芽糖、白砂糖等放入容器內熬制,到一定火候,放入炒熟的精選上等芝麻,進行攪拌,直至混合飴糖和芝麻均勻的黏附,然後經過專制的模具成型,手工切制而成。其特點為選料細緻,製作認真,使產品規格、組織、口味均臻於上乘,深受民眾讚美。

芝麻片

芝麻片人口數據

(第五次人口普查數據)

總人口

| 84160

|

男

| 42099

|

女

| 42061

|

家庭戶戶數

| 23436

|

家庭戶總人口(總)

| 83776

|

家庭戶男

| 41845

|

家庭戶女

| 41931

|

0-14歲(總)

| 19702

|

0-14歲男

| 10568

|

0-14歲女

| 9134

|

15-64歲(總)

| 57262

|

15-64歲男

| 28437

|

15-64歲女

| 28825

|

65歲及以上(總)

| 7196

|

65歲及以上男

| 3094

|

65歲及以上女

| 4102

|

戶口本地住在本地

| 81924

|

農產品

小麥、玉米、花生、山藥、土豆、西瓜、大蔥、大姜、芋頭、大蒜、辣椒、扁豆、黃煙、生豬、肉雞、蛋雞

中國小校

景芝鎮初級中學

景芝鎮職工子弟國小

景芝鎮國小

景芝鎮工貿城學校

景芝鎮伏留村國小

景芝鎮前院國小

景芝鎮南甘泉國小

景芝鎮由方國小

景芝鎮萬戈莊國小

景芝鎮宅科國小

景芝鎮萬戈莊國小

景芝鎮東營國小

景芝鎮宋官疃國小

景芝鎮山前國小

景芝鎮小付崗國小

景芝鎮景西國小

景芝鎮沙浯國小

歷史名人

文字學家王筠

王筠(1784—1854),字貫山,又字伯堅,號友,清代文字學家,景芝鎮

宋官疃村人。1821年(清道光元年)中舉人,1844年(清道光二十四年)授山西省

鄉寧縣知縣,後代理

徐溝、

曲沃知縣。任職期間為政清廉,勤於政事,訟至立判,卓有政績。

《說文解字》-王筠著

《說文解字》-王筠著 王筠少而好學,喜愛研究

小篆與

大篆文字。年紀稍長,即博覽群書,經史。一生中,尤其喜愛研究說文之學。他精心研究了

許慎所著《說文解字》和

段玉裁、

桂馥的說文著作。他不僅評論了前人著作的優劣,而且提出了自己的見解。他說:“文字之奧,無過形、音、義三端。古人之造字也,正名百物,以義為本,而音從之,於是乎有形。後人之識字也,由形以求其音,由音以考其意,而文字之說備。”他著《說文釋例》20卷。又以句讀之名,疏解許慎《說文解字》,著《說文句讀》30卷,解決了前人對許慎《說文解字》一書解釋的草率、簡略和混亂。還著有《說文系傳校錄》、《文字蒙求》、《說文補正》、《句讀補正》等。

王筠致力於說文之學達30年之多,皆從分析前人諸家之說入手,獨辟門徑,不依傍於人,提出獨到的見解。其成就明顯超過了前人。後人評論時說他對說文之學的貢獻是“許氏之功臣,桂、段之勁敵”。《

文字蒙求》一書,解放前曾作為高等國小教材,建國後於1962年、1983年再版。《

說文釋例》和《

說文句讀》,亦分別於1983年7月和11月由北京市

中國書店重新印行,足見其著作的社會效益和歷史價值。他還著有《說文韻譜校》、《說文廣訓》、《四書說略》、《正字略》、《禹貢正字》、《毛詩重言》、《弟子職正音》、《讀儀禮鄭注句讀刊誤》、《清詒堂文集》、《徐溝筆記》等,共50餘種,數百卷之多。

著名考古學家吳金鼎

吳金鼎(1901—1948),字禹銘,著名考古學家,景芝鎮萬戈莊人。在清華學校國學研究院攻讀

人類學專業時,愛上了考古工作。後到

中央研究院歷史語言研究所考古組任職,攻讀考古學。其間,參加了河南安陽殷墟、山東章丘城子崖、安陽後崗等著名遺址的發掘。1933年赴英國留學,1937年獲博士學位。回國後先後在雲南、四川從事考古發掘和研究工作。抗日戰爭勝利後,任

齊魯大學訓導長、文學院院長、國學研究所主任和圖書館主任等職。1928年3月,

吳金鼎對山東

章丘縣龍山鎮5里處的

城子崖文化遺址發生了興趣,經發掘、研究,命名為

龍山文化。這一發現與命名,在中國乃至世界考古史上有著劃時代的意義。1930年至1931年,他與

李濟、

董作賓、

梁思永、

郭寶鈞等人又進行兩次發掘,於1934年發表了報告集《城子崖》、揭開了中國遠古文化根源之謎,以大量的資料證明中國遠古文化源於本土,有力地粉碎了中國文化“西來說”的謬論,引起了全世界的注目,並得到了公認,為史書無載的

中國史前文化的面貌奠定了堅實的基礎,成為中國考古學史上一座豐碑。在

英國倫敦大學留學時,

吳金鼎博覽群書,刻苦鑽研,以英文出版了《中國史前的陶器》一書。此書成為當時關於中國史前陶器的最為詳盡的著作,是世界各國學者研究

中國考古學的必讀書目。吳金鼎獲博士學位後於1937年回國。時值日本侵略軍大舉入侵,中國考古學面臨極為艱難的局面。他先在中央博物館籌備處,後到歷史語言研究所工作。1938至1940年,他到

雲南大理附近的蒼洱考察發掘,發現遺址32處,並主持挖掘了數處,撰寫了《雲南蒼洱境考古》一書,奠定了西南地區

史前考古學的基礎。1941年至1943年,吳金鼎在科研經費極為拮据的情況下,堅持對四川彭山漢代崖墓和成都前蜀

王建墓進行了清理髮掘,對漢代和五代十國時期的藝術研究做出了卓越貢獻。《中國大百科全書考古卷》有他的事跡介紹,稱他是最有成就的現代考古學家之一。

吳金鼎

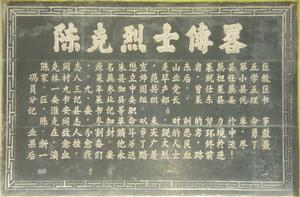

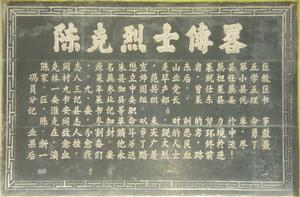

吳金鼎 在景芝鎮區東南角,

206國道東側,有一處

陵園,園內松柏蒼翠,枝繁葉茂。在松柏樹的掩映下,一座青色紀念碑巍然聳立,它就是為紀念在“景芝事件”中犧牲的烈士而建的革命烈士紀念碑。這座紀念碑建於1956年5月,當時位於景芝汽車站前的廣場中心偏南。紀念碑通高15米,呈四稜柱形,為磚石水泥結構。碑身分上下兩部分:正面上部鐫刻著“革命烈士紀念碑”七個大字,下部是碑文。背面上部鐫刻著“踏著革命烈士血跡前進”10個大字,下部是

陳克烈士傳略。1979年,景芝公社黨委、政府,在紀念碑周圍修建了圍牆和大門,種植了松柏林,並安排專人管理,使它成為一處莊嚴肅穆的烈士陵園,作為對烈士們永久的紀念。同年,這座陵園公布為縣級重點文物保護單位。“景芝事件”:根據史料記載1945年6月,景芝一帶解放,建立了中共

淮安縣工作委員會。7月,淮安縣政府和縣大隊相繼建立,中共淮安縣工委書記

周次溫任縣長,曾任縣大隊政委,原

山東軍區十一區團參謀長巫景全(紅軍戰士)任縣大隊長。縣機關駐景芝教堂。8月,淮安縣工委改建為縣委,原萊東縣委代理書記陳克任淮安縣委書記、縣大隊政委,周次溫仍任縣長,

劉銘任組織部長,巫景全任縣大隊長。

景芝革命烈士紀念碑

景芝革命烈士紀念碑新建立的淮安縣地處諸城、高密、安丘三縣交界處,國民黨雜牌隊伍和日偽政權統治多年,情況複雜,民眾基礎差。淮安縣大隊成立時,很多偽頑散兵游勇甚至土匪表示棄暗投明,乘機混入,原偽厲文禮部十六團中隊長孫松山參加了縣大隊並當了副排長。當時淮安縣領導力量比較薄弱,沒有來得及對這支隊伍進行全面整頓。

同年8月,縣大隊改編為山東軍區獨立第四旅十團三營,轄七、八、九三個連,十團參謀長巫景全帶領八連駐景芝鎮,七連和九連在外地活動。八連在

景芝駐防期間,三排副排長孫松山等認為叛變投靠國民黨的時機已經成熟,就與

孫華堂、

董志華、

陳金祥、

於德江等利用隊伍出操或喝酒之機,幾次策劃叛變。對敵人的這一陰謀舉動,淮安縣委和十團領導沒有察覺。

9月15日(農曆八月初十),下午三時許,以孫松山為首,開始了叛變行動:他們派人把住教堂大門,先將曲副連長、王排長、文化幹事用槍逼住,一一捆綁起來押在連隊住處,然後持槍竄到教堂前院陳克辦公的地方,趁陳克、劉銘、巫景全三人談話之機,突然把他們按倒捆綁起來,一同押到後院與曲副連長等關押在一起。叛匪把住教堂大門,放入不放出,前去參加會議的人員進一個抓一個,景芝區委書記曹保善、區長孟迪安以及他們的通訊員就是這樣被捕的。

當日夜間,武裝部副部長

楊興等得知八連叛變的訊息後,立即帶領部隊跑去救援,但敵人已經走遠,救援未果。被捕人員中有縣委書記陳克、組織部長劉銘、十團參謀長巫景全、專署徵收員劉洪遠、景芝區委書記曹保善、區長孟迪安、曲副連長等重要幹部14人,叛匪帶走槍枝60餘枝。

陳克等主要幹部被押送到濰縣城,交給厲文禮部。以後陳克等雖經我地委、縣委敵工部多方營救,但毫無效果,於1945年冬被敵人活埋,壯烈犧牲。

中共淮安縣委書記陳克,原名朱司春,又名朱茂軒(懋宣),字曙東,1914年1月20日出生於萊蕪市馮家林村一戶貧苦農民家庭。20歲畢業於萊蕪師範學校,後任國小教員。1939年參加革命工作,走上了抗日的道路。1939年加入中國共產黨,改名陳克。先後任

萊蕪縣第五區分區委書記,萊北縣委組織部長,萊東縣委代理書記等職。他在抗日戰爭中勇敢堅定,沉著果斷,在民眾中有很高的威信。

陳克烈士傳略

陳克烈士傳略1945年8月,陳克奉調來到新解放區淮安縣任縣委書記。當時日軍剛宣布投降,蔣、日、偽合流,地方上的反動勢力十分囂張。淮安縣地處諸(城)、安(丘)、高(密)三縣交界處,黨的組織還不健全,人民政權剛剛建立,人們的“正統”觀念很嚴重,認為共產黨“靠不住”,國民黨勢力大。陳克到任後,面對嚴峻的局勢,沉著冷靜,日夜操勞,深入基層,調查研究,召開各種會議,廣泛發動民眾。他和藹可親,平易近人,艱苦樸素,處處與民眾打成一片。由於他工作深入紮實,很快取得了工作的主動權。正當陳克等開闢淮安縣新解放區工作取得初步成績的時候,隱藏在革命隊伍里的一夥反動分子,卻在醞釀著一場反革命事變。9月15日,陳克被敵人逮捕。在登汽車的時候,陳克同志慷慨陳詞,痛斥敵人。

陳克等被捕後,中共昌濰工作委員會,中共安丘縣委敵工部,千方百計全力營救,但都沒有成功。1945年深冬的一天,北風刺骨,陳克等被剝去上衣,雖然遍體鱗傷,但目光炯炯,從容鎮定,與其他同志一起,高呼“中國共產黨萬歲!”跳入敵人早已挖好的土坑,慷慨就義,時年32歲。陳克等英勇犧牲的噩耗傳出後,淮安縣的廣大幹部民眾,無不悲痛萬分,對出賣和殺害他們的階級敵人切齒痛恨,他們利用不同形式對烈士表示沉痛的哀悼。

蘇童題詞“中國芝麻香白酒第一鎮”

蘇童題詞“中國芝麻香白酒第一鎮” 景陽門

景陽門 景芝鎮景中路 農業銀行路段

景芝鎮景中路 農業銀行路段

鎮政府

鎮政府 永貞小區

永貞小區

我們家裡的三頁餅

我們家裡的三頁餅 景芝小炒

景芝小炒

德源福牌 綠豆糕

德源福牌 綠豆糕 芝麻片

芝麻片 《說文解字》-王筠著

《說文解字》-王筠著 吳金鼎

吳金鼎 景芝革命烈士紀念碑

景芝革命烈士紀念碑 陳克烈士傳略

陳克烈士傳略