基本介紹

由來,主要成就,人物生平,

由來

唐代長安城皇宮內三清殿旁有一個不起眼的小樓,名為凌煙閣。貞觀十七年(643年),唐太宗李世民為了紀念和他一起打天下治天下的功臣,修建凌煙閣來陳列由閻立本所畫的二十四位功臣的畫像,即為《二十四功臣圖》,比例為真人大小,面北而立,以示尊皇,並時常前往懷舊。

李世民是一位傑出的皇帝,很善於處理君臣之間的關係,恩威並施,雙管齊下,把一個個能人異士治理得服服貼貼,卻又使名將功臣多半得以善終。凌煙閣二十四元勛像就是例子。當時李世民年邁體衰,開始懷念往事,追想當年金戈鐵馬氣吞萬里的戰鬥歲月。將他那些老部下的形象繪入凌煙閣,以為人臣榮耀之最,此後凌煙閣功臣成為唐代豪傑從軍報國功成名就的標誌。李賀《南園十三首》詩云“男兒何不帶吳鉤,收取關山五十州。請君暫上凌煙閣,若個書生萬戶侯。”

唐太宗一朝,君臣共同努力,結果出現貞觀盛世,正如唐太宗所言,“於茲十有餘年,斯蓋股肱罄帷幄之謀,爪牙竭熊羆之力,協德同心,以致於此。”。要做到這一點,太宗“為人君者,驅駕英材,推心待士”的用人政策是不可缺少,而太宗為了表彰這些功臣,就命閻立本繪畫《二十四功臣圖》於凌煙閣。

圖畫功臣於凌煙閣並非始於唐代。庾信《周國柱大將軍紇乾弘神道碑》中有“天子畫凌煙之閣,言念歸臣”的句子,可知北周政權也這么乾過。崇重功臣、能臣的精神,延續了一個多世紀之久。而唐朝的凌煙閣建在長安城內(太極宮)三清殿的旁邊。閣中又隔為三層:最內一層所畫均為功高宰輔的大臣;中間一層所畫,均為功高王侯的大臣;最外一層所畫則為其他功臣。這二十四位功臣的畫像均面北而立,以示為君臣之禮。

貞觀十八年(644年),太宗曾在朝上指陳大臣的長短:“長孫無忌善避嫌疑,應物敏速,決斷事理,古人不過;而總兵攻戰非其所長。高士廉涉獵古今,心術明達,臨難不改節,當官無朋黨;所乏者骨鯁規諫。唐儉言辭辯捷,善和解人;事朕三十年,遂無言及於獻替。楊師道性行純和,自無愆違;而情實怯懦,媛急不可得力。岑文本性質敦厚,文章華贍;而恃論恆據經遠,自當不負於物。劉洎性最堅貞,有利益;然其意尚然諾,私於朋友。馬周見事敏速,性甚貞正,論量人物,直道而言,朕比任使,多能稱意,譬如飛鳥依人,人自憐之。”關於武將,他說:“於今名將惟李勣、李道宗、薛萬徹三人而已,世績、道宗不能大勝,亦不能大敗,萬徹非大勝則大敗。”這年李靖已七十四歲,在家養老,故評價中也就不包括他了。

這二十四位功臣是:

凌煙閣二十四功臣並非按照功勞大小排名,而是在貞觀十七年,唐太宗選出二十四個功臣後,按照最高官職排名。貞觀十七年已經去世的人,此時已經獲得贈官(死後贈官一般會遠遠高於生前真正職務),因而排在前面。舉例而言,貞觀十七年,長孫無忌最高虛銜為司徒,房玄齡為司空。李孝恭、杜如晦、魏徵此時已經去世,是贈司空。因“死者為大”的原則,真正的司空房玄齡排在三個贈司空之後。貞觀二十三年才去世的李靖,也因為“去世較晚、此時未獲得死後贈官”的原因,位列第八。

唐代詩人李賀的《南園十三首》【其五】有詩為證:

男兒何不帶吳鉤,

收取關山五十州。

請君暫上凌煙閣,

若個書生萬戶侯。

主要成就

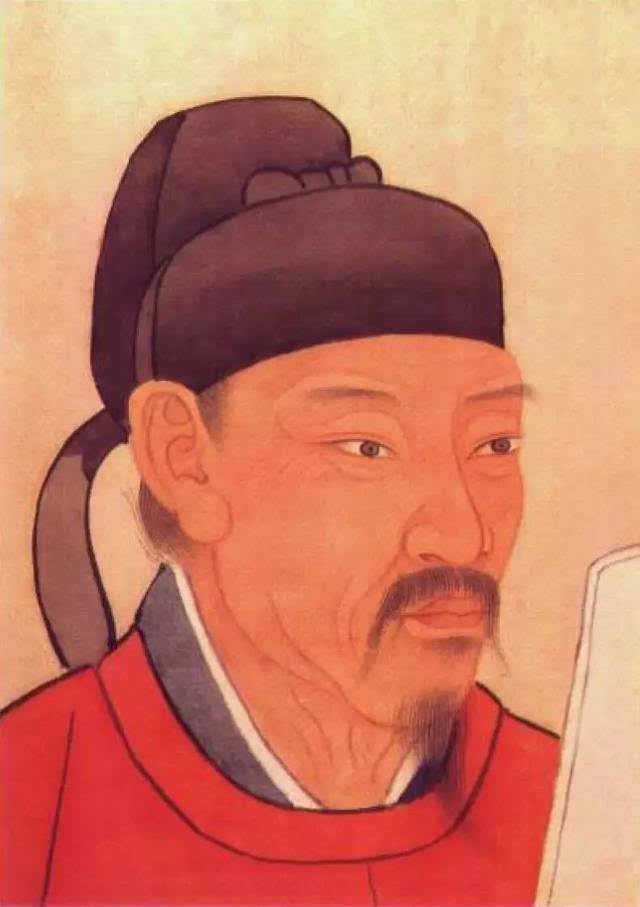

復原的大唐開國二十四功臣圖以鏡面花崗岩刻石而成,並附有專家權威審校的人物小傳,所有文字用褚遂良體集字而成。人物形象依據唐代壁畫資料和中國傳統人物造像,傳承前人同類作品的神采,融注作者對唐代壁畫人物的研究考證成果,為世人了解大唐開國歷史提供了生動、準確的形象和文字。

凌煙閣功臣圖系唐貞觀十七年(公元643年)春,唐太宗李世民為褒彰長孫無忌、魏徵、尉遲敬德等開國元勛,親自作贊,詔令褚遂良題閣,由畫家閻立本繪製完成。因而成為集初唐文采、書法和繪畫最高成就的三絕之作。為歷代史學家所稱道。同時,這種褒崇勛德的傳統,由此繼往開來,延續至今。由於凌煙閣毀於戰亂,二十四功臣圖僅見於史學家和詩人的描寫之中,而無圖像可稽考。現存僅有宋人游師雄刻石殘片四幅,無法辯識 ,清代雖有蘇州劉源重刻版畫,但與唐風相去甚遠。

以從事於文物題材畫創作見長的蔡昌林先生,充分發揮其博物館學者的資源優勢,在兩年多時間裡,參閱了大量的文獻史料和文物圖像,走訪和考察了與之相關的古蹟遺存,並運用網際網路,從國際範圍遍訪名家,考證史實,正本清源,精心創作,使之成為唐文化研究的重要成果和西安旅遊新亮點。

人物生平

爵位 | 姓名 | 備註 | 圖片 |

|---|---|---|---|

趙國公 | 長孫無忌 | 長孫無忌(約597年—659年),字輔機,河南洛陽人。先世乃鮮卑族拓跋氏,北魏皇族支系,後改為長孫氏。是唐太宗李世民的內兄,文德順聖皇后的哥哥。長孫無忌非常好學,“該博文史”。隋朝義寧元年(617年),李淵起兵太原。無忌進見,淵愛其才略,授任渭北行軍典簽。長孫無忌在開國戰爭中功勞較少,故未被史書記載。玄武門後,長孫無忌以功第一,封劉國公,後徙齊國公、趙國公。 武德九年(626年),長孫無忌參與發動玄武門之變,幫助李世民奪取帝位,居功甚偉。貞觀元年,曾擔任尚書右僕射,貞觀二年初回家避嫌,直到貞觀末才復出。貞觀十一年(637年)奉命與房玄齡等修《貞觀律》。貞觀十七年,圖功臣二十四人於凌煙閣,長孫無忌虛銜為司空,群臣之首,故居第一。長孫無忌身為外戚,善避嫌疑,貞觀時期在家賦閒將近二十年。貞觀二十二年,長孫無忌在執掌朝政二十多年的貞觀首輔房玄齡病危之際,接替了朝廷政務。貞觀二十三年,唐太宗李世民去世。 |  趙國公長孫無忌 |

河間王 | 李孝恭 |  河間王李孝恭 | |

萊國公 | 杜如晦 |  萊國公杜如晦 | |

鄭國公 | 魏徵 | 魏徵(580年—643年),字玄成。唐巨鹿曲城(今河北省晉州市鼓城村)人,唐朝政治家。曾任諫議大夫、左光祿大夫,封鄭國公,以直諫敢言著稱。少時貧困,隋朝末投奔瓦崗軍,兵敗,歸唐。後為竇建德俘獲,念才而收之。建德兵敗,復歸唐。官至太子洗馬,乃李建成近臣。玄武門之變後建成死,唐太宗以其耿直,升諫議大夫,後遷秘書監、侍中等職。犯顏直諫太宗二百餘次。卒時,太宗悲慟之極,謂侍臣:“人以銅為鏡,可以正衣冠,以古為鏡,可以見興替,以人為鏡,可以知得失。魏徵沒,朕亡一鏡矣!”(《資治通鑑》卷一九六)。著有《隋書》序論,《梁書》、《陳書》、《齊書》的總論等。其言論多見《貞觀政要》。魏徵死後,唐太宗親自賦詩一首,追憶故人。 |  鄭國公魏徵 |

梁國公 | 房玄齡 |  梁國公房玄齡 | |

申國公 | 高士廉 |  申國公高士廉 | |

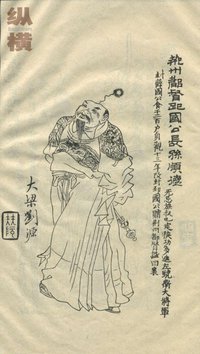

鄂國公 | 尉遲敬德 |  鄂國公尉遲敬德 | |

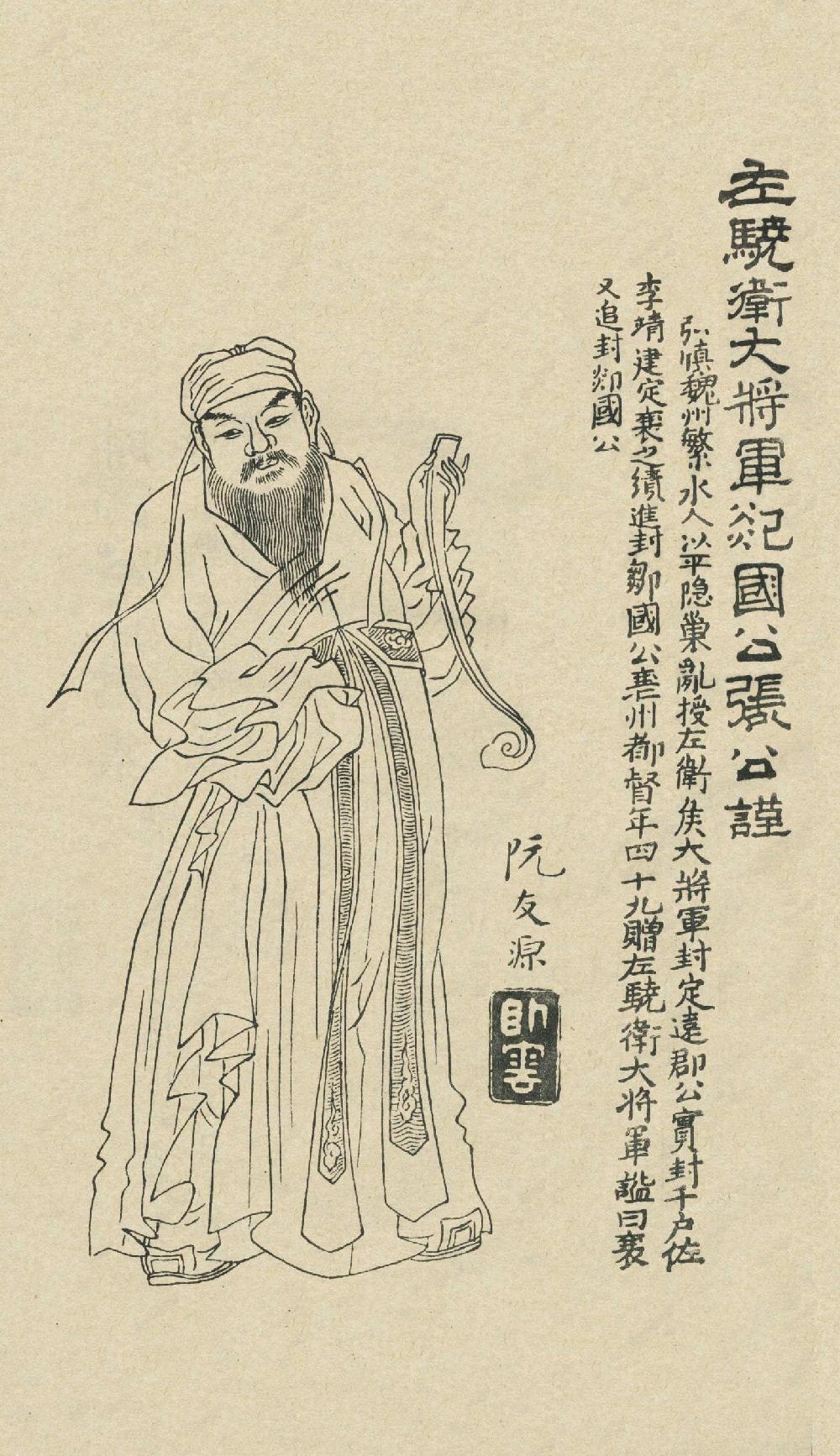

衛國公 | 李靖 | 李靖(571年—649年),字藥師,京兆府三原(今屬陝西)人,唐朝偉大的軍事家、軍事理論家、統帥。出生於官宦之家,祖父李崇義曾任殷州刺史,封永康公;父李詮仕隋,官至趙郡太守。李靖長得儀表魁偉,由於受家庭的薰陶,從小就有“文武才略”,又頗有進取之心,曾對父親說:“大丈夫若遇主逢時,必當立功立事,以取富貴。”他的舅父韓擒虎是隋朝名將,每次與他談論兵事,無不拍手稱絕,並撫摩著他說:“可與論孫吳之術者,惟斯人矣。”其兄李端,字藥王,隋將(按照李氏族譜,李端為唐代中期名將李晟、李訴之祖)。其舅韓擒虎為隋朝名將。封衛國公,世稱李衛公。他善於用兵,長於謀略,著有數種兵書,惟多亡佚。李靖是諸多將領中唯一可以和李世民媲美軍功的人,其人善於明哲保身,故而終生無大患。 |  衛國公李靖 |

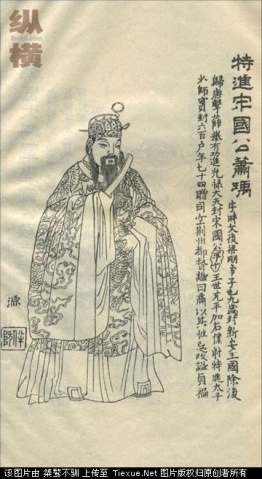

宋國公 | 蕭瑀 | 蕭瑀(575年—648年),字時文,後梁明帝蕭巋之子。隋末割據江陵的蕭銑還屬他的子侄輩親族。隋煬帝的皇后蕭氏的弟弟,以外戚為隋煬帝重臣。自幼以孝行聞名天下,且善學能書,骨鯁正直,並深精佛理。因反對出征高麗,被貶為河池郡守,到任後受薛舉進攻,奮力抵禦。李淵起兵後,歸附唐朝,善行政,終生為李淵重用。李世民即位後,因與房玄齡、杜如晦不和,多次得罪李世民,仕途沉浮,但從不“改過自新”。後來李世民評價其為“疾風知勁草,板蕩識誠臣”。貞觀二十二年,蕭瑀病死,年七十四。宮廷太常上謚曰“肅”,太宗認為蕭瑀性多猜貳,剛忌太過,最後謚曰“貞褊公”,冊贈司空,陪葬昭陵。由此,可見一個人再忠厚梗直,畢竟逆觸龍鱗,使人耿耿於懷。 | ——— |

褒國公 | 段志玄 | 段志玄(598年—642年)唐初齊州人(現山東臨淄),唐代開國功臣。其父段偃師,隋末為太原書佐,從李淵起兵,官至郢州刺史。志玄隨父在太原時,甚為李淵次子李世民所重。李淵起兵時,志玄募兵得千餘人,被授右領大都督府軍頭。平霍邑(今山西霍邑)、絳郡(今山西新絳),攻永豐倉(在今陝西大荔縣境),皆為先鋒,並歷遷左光祿大夫。又從劉文靜與隋將屈突通相持於潼關。劉文靜為屈突通之將桑顯和所襲,軍營潰散。志玄率20餘騎赴擊,連殺數十人,被流矢所中,忍而不言,仍往來殺敵,唐軍於是復振,大敗隋軍。後又與諸將迫擒屈突通,以功授樂游府驃騎將軍。嗣後從秦王李世民於東都(今河南洛陽)征討王世充。衝擊敵陣時,馬倒被擒。敵方兩騎將夾持志玄渡洛水時,志玄突然騰身向上,兩騎將隨之墜落馬下。志玄迅速奪取一馬,急馳而歸,數百騎尾追其後,但無人敢靠前。破王世充、竇建德後,以功遷秦王府右二護軍。貞觀十一年(637年),被改封為褒國公,貞觀十二年(638年),拜右衛大將軍,貞觀十四年(640年),加鎮軍大將軍。貞觀十六年(642年)病卒,贈輔國大將軍、揚州都督。諡號“莊肅”。 |  宋國公蕭瑀 |

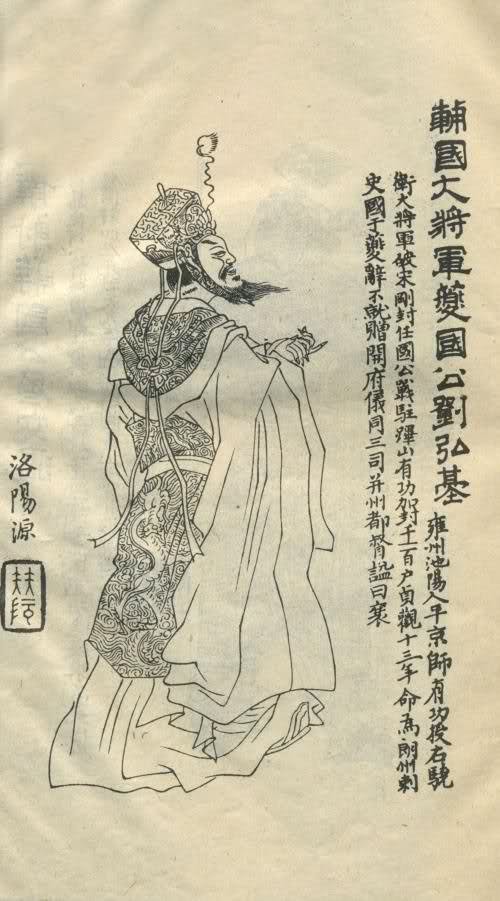

夔國公 | 劉弘基 |  夔國公劉弘基 | |

蔣國公 | 屈突通 |  蔣國公屈突通 | |

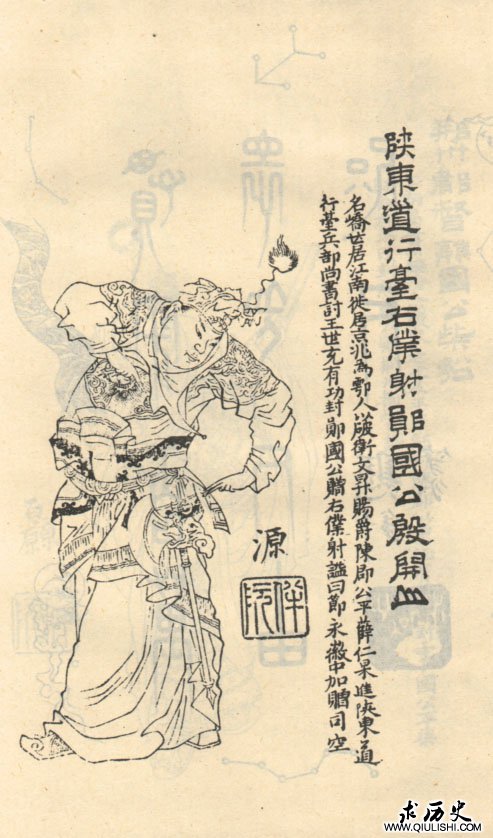

勛國公 | 殷開山 |  勛國公殷開山 | |

譙國公 | 柴紹 |  譙國公柴紹 | |

邳國公 | 長孫順德 |  邳國公長孫順德 | |

鄖國公 | 張亮 | 張亮(?—646年),鄭州滎陽(今河南滎陽)人。出身寒賤,務農為業。張亮“倜儻有大節,外敦厚而內懷詭詐”隋煬帝大業年間,投李密瓦崗軍,因告密而獲得信任。後來屬李世勣,在李世勣投唐過程中起到重要作用。李世勣、房玄齡薦張亮給李世民,為秦王府車騎將軍,逐漸大受寵任。李世民與太子、齊王爭位時,派張亮到洛陽一帶,廣結當地豪傑以待時變。齊王李元吉向李淵告發張亮圖謀不軌,因此他被唐廷逮捕,嚴刑拷打下倒一直沒把李世民招供出來。太宗踐位,封長平郡公,授懷州總管。貞觀十七年四月,洛州都督張亮因為以前檢舉過侯君集,此次受獎擢升為刑部尚書且參知政事。646年,常德告發張亮養五百義子,意圖不軌。太宗命馬周調查此事,證據確鑿。太宗與百官議論,定張亮為死罪。4月17日,張亮在長安西市處斬。 |  鄖國公張亮 |

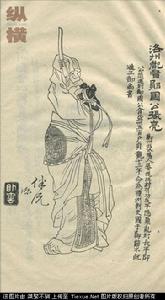

陳國公 | 侯君集 | 侯君集(?—643年),豳州三水(今陝西旬邑)人,唐朝名將,唐初大將。豳州三水(今陝西旬邑北)人。君集少年時以武勇稱,隋末戰亂中,被秦王李世民引入幕府,從征討有功,累遷左虞候﹑車騎將軍。武德九年(626年)的玄武門之變,君集之策居多。太宗即位,君集任左衛將軍,封潞國公,遷右衛大將軍。貞觀四年(630年),任兵部尚書,檢校吏部尚書,參議朝政(即宰相)。九年,為積石道行軍總管,隨李靖平吐谷渾,策劃軍事,分兵深入,君集有大功。十一年,改封陳國公。十二年,遷吏部尚書,仍參朝政。君集出自行伍,素無學術,及被任用,方始讀書。他出為將領,入參朝政,獲得當時稱譽。十二年,吐蕃圍松州(今四川松潘),唐授君集為當彌道行軍大總管以擊之。十三年冬,因高昌王麴文泰遏絕西域商賈與唐交往,唐又以君集為交河道行軍大總管,率兵擊之。十四年八月,進圍高昌,這時文泰已卒,子智盛降,得二十二城,八千零四十六戶,一萬七千七百口,君集刻石記功而還。太宗以其地置西州。玄武門之變的主要策劃人。貞觀年間,擔任李靖副將擊敗吐谷渾,又任主將擊滅高昌。回朝後因私吞高昌戰利品而被彈劾,為此懷恨在心。李世民諸子爭當太子的鬥爭中,依附太子李承乾,圖謀殺李世民擁立承乾,事泄被殺。因李世民念舊,故而留一子以繼侯君集香火,並且時常到凌煙閣觀侯君集畫像而哭。 |  陳國公侯君集 |

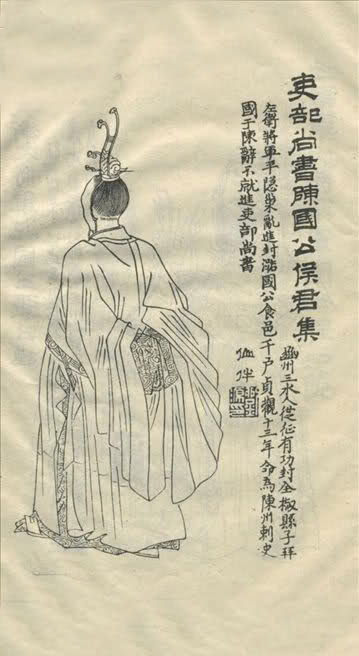

郯國公 | 張公瑾 | 張公瑾(594年—632年),字弘慎,魏州繁水人。開始在王世充手下為官。高祖李淵建唐,張公瑾歸國,後為尉遲敬德等人將張公瑾薦於李世民,引入幕府。玄武門之變前,李世民讓占卜的人燒龜甲卜吉凶,張公瑾恰巧從外而入,拿起龜甲扔在地上,進言道:“凡行卜簽,是以決嫌疑,定猶豫,現在舉事不疑,用得著卜卦嗎?如果卜不吉,勢已不可停阻,希望大王仔細想想。”李世民深然其言。其年六月四日,張公瑾與長孫無忌等九人埋伏於玄武門之外,成為李世民日後登基的關鍵人物之一。李建成、李元吉被殺後,其黨羽進攻玄武門,張公瑾有勇力,“獨閉門以拒之”。貞觀元年,拜代州都督。後助李靖伐突厥,擒頡利,屢有戰功,封鄒國公。貞觀六年四月辛卯(初八)日,在襄州都督任上,張公瑾病死,時年僅三十九。太宗不避辰日而哭之(古禮及當時風俗,辰日不能哭泣),謚曰襄。貞觀十三年,改封郯國公。 |  郯國公張公瑾 |

盧國公 | 程咬金 | 程咬金(589年—665年),濟州東阿斑鳩店(今山東東平斑鳩店)人,原名咬金,後更名程知節,字義貞,生於隋文帝開皇九年(589年),卒於唐麟德二年(665年)二月七日,享年七十七歲。隋末,程知節入瓦崗軍,投王世充,後降唐,成為秦王李世民之骨幹成員。貞觀十七年(643年),唐太宗命將開國功臣肖像,圖畫於皇宮凌煙閣,程知節即其中之一。程知節乃世家大族之後,其曾祖名程興,是北齊兗州司馬,其祖名程哲,是北齊晉州司馬,其父名程婁,是北齊濟州大中正,唐贈使持節瀛州諸軍事、瀛州刺史。原為瓦崗軍勇將,李密失敗後降王世充,因不滿王的為人,與秦叔寶一同降唐,分配到李世民帳下。參加李世民歷次戰役。玄武門之變的主要打手。唐高宗時出征賀魯,屠殺已投降的平民,因此免官,後病故。 |  盧國公程咬金/程知節 |

永興公 | 虞世南 |  永興公虞世南 | |

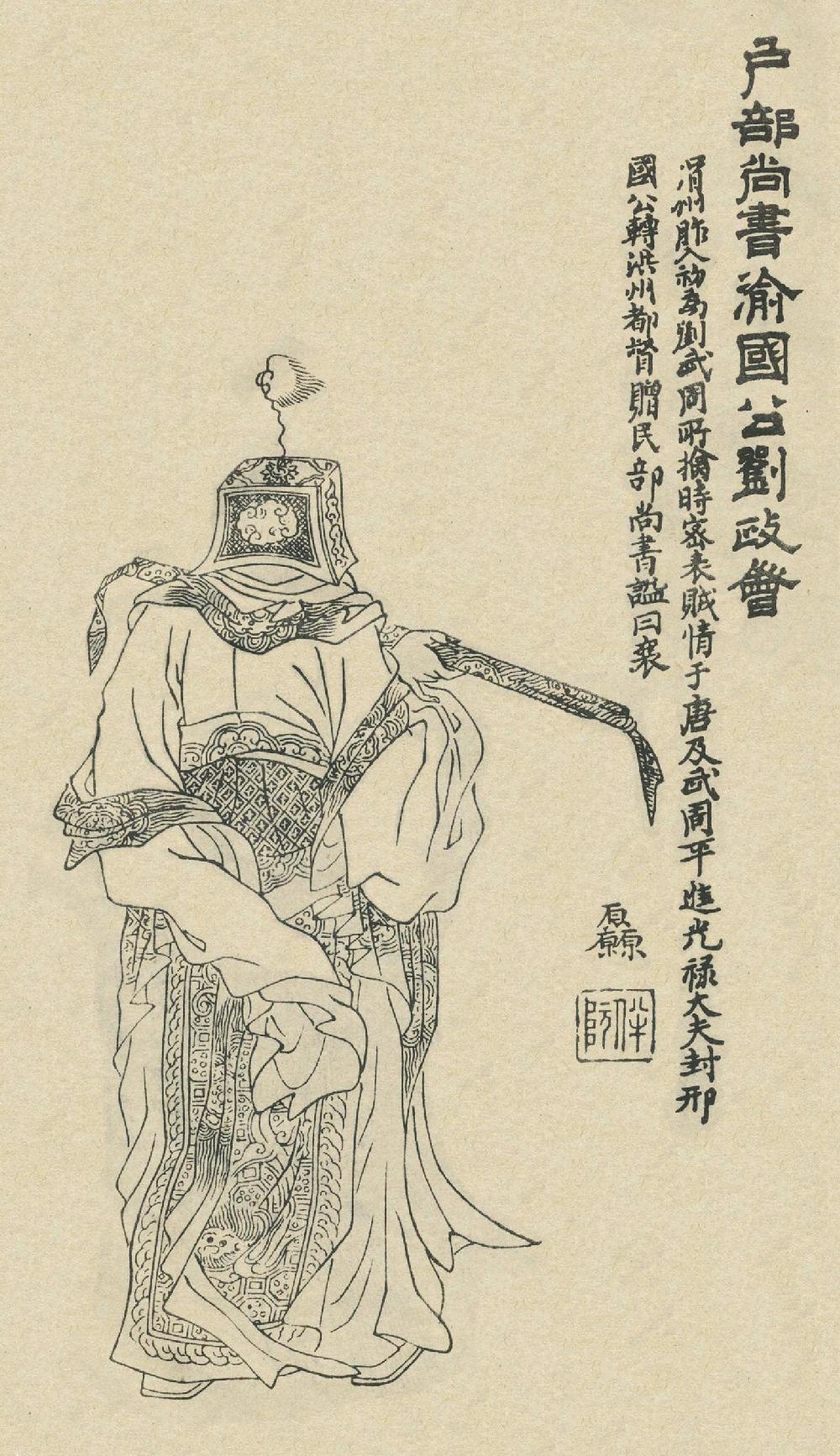

邢國公 | 劉政會 |  邢國公劉政會 | |

莒國公 | 唐儉 |  莒國公唐儉 | |

英國公 | 李勣 | 李勣(594年—669年),原名徐世勣,字懋功(因懋功二字的發音與茂公相同,《說唐演義全傳》、《興唐傳》、《隋唐英雄傳》等小說、電視劇誤稱他為徐茂公)。唐高祖李淵賜其姓李,後避唐太宗李世民諱改名為李勣。曹州離狐(今山東菏澤東明縣東南)人。原為瓦崗軍大將,少年從翟讓起兵,瓦崗軍首領李密降唐後成為獨立勢力,但仍堅持以李密部下的身份降唐以示不忘故主,被李淵稱為“純臣”,被李世民稱為“唐初三大名將之一”(其他兩個分別是李道宗和薛萬徹)。遭竇建德進攻後,因父親被竇擒為人質不得已投降。密謀暗殺竇重歸唐朝,但未能成功,僥倖逃走。隨李世民滅王世充、竇建德、劉黑闥,又擔任主將滅徐圓朗,隨李孝恭滅輔公祏。武德年間與李靖一起偏向李世民。貞觀年間與李靖一起滅亡突厥,此後十六年負責唐朝北邊防禦,多次擊敗薛延陀勢力,又隨李世民進攻高句麗。李世民死後輔佐唐高宗,被委以軍事,擔任主將再次出征高句麗,終於將高句麗滅亡。歷事唐高祖、唐太宗、唐高宗三朝,深得朝廷信任和重任,被朝廷倚之為長城。唐高宗重畫其形象於凌煙閣。滅高句麗後次年病逝。高宗親為舉哀,輟朝七日,贈太尉,謚曰貞武,陪葬昭陵。 |  英國公李勣 |

胡國公 | 秦瓊 | 秦瓊(?—638年),字叔寶,中國唐朝齊州歷城(今山東濟南)人。唐朝開國將領,凌煙閣二十四功臣之一,與尉遲恭為傳統鬥神。濟南五龍潭有其故居。歷史上的秦瓊以勇猛彪悍著稱。最初是隋將來護兒部將,後隨張須陀討伐李密。兵敗,張須陀戰死,秦叔寶歸裴仁基部下,又隨裴投降李密,得到重用,被任用為帳內驃騎。李密失敗後,投降王世充,因不滿王的為人,於619年(唐高祖武德二年)同程知節等人一起投唐,被分配到秦王李世民帳下。參加了李世民的歷次征戰,每戰必先, 常於萬軍之中取敵將首級。626年(武德九年),《舊唐書》稱參與玄武門之變,雖然事後被封為左武衛大將軍,但事後待遇與史書記載玄武門之變有功的功臣相比遠遠不及。秦瓊晚年因歷次作戰負傷太多而疾病纏身,常對人說:“吾少長戎馬,所經二百餘陣,屢中重瘡。計吾前後出血亦數斛矣,安得不病乎。”貞觀十二年(638年),在任徐州都督時去世,陪葬昭陵。貞觀十三年(639年),秦瓊被追封為胡國公。貞觀十七年(643年),秦瓊與長孫無忌等人被圖形凌煙閣,封為唐開國二十四功臣之一。 |  胡國公秦瓊 |