早年生涯

竹添進一郎名

光鴻,通稱

進一郎(“通稱”是

日本人的非正式名字,如同

德川家康通稱“次郎三郎”一樣)。1842年4月25日(

天保十三年三月十五日)出生於

日本肥後國天草郡(今屬

熊本縣)。竹添進一郎出身

熊本藩的儒醫之家,他自幼聰穎過人,有“神童”之稱,但身體贏弱。父母對其嚴加教導,並親授經書和詩文。據說竹添進一郎四歲誦《

孝經》,五歲學《

論語》,七歲讀《

資治通鑑》,在鄉里頗負才名。十六歲時入

熊本城,師從

儒學名家木下犀潭。竹添進一郎與

井上毅、木村弦雄並稱木下門下的“三才子”,三人加上古莊嘉門又被稱為“四天王”。

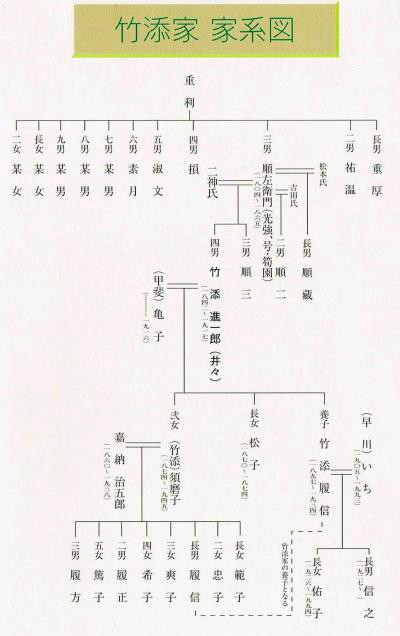

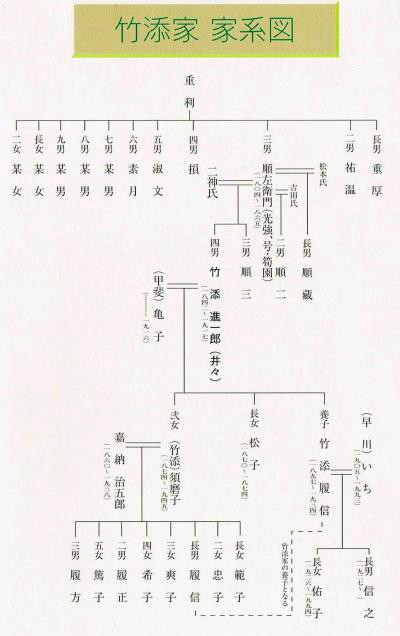

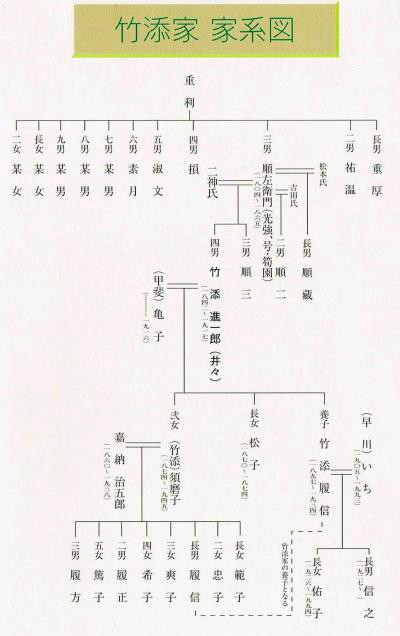

竹添進一郎家譜

竹添進一郎家譜1865年,竹添進一郎被薦舉為熊本藩校時習館“居寮生”,後又被提拔為

訓導,作為儒學者由一介平民而躋身藩士之列。當時日本正處於

明治維新前夜,社會動盪不安,政局不穩,各藩競相購置武器和艦船。

熊本藩購入的大艦“萬里丸”在航海中撞破船底,而日本又無修理之船塢,於是竹添領受藩命,以漂流名義被秘密派往

中國上海,負責修船事宜。這是在中日兩國建交之前、繼1862年

高杉晉作等人乘“千歲丸”航渡上海之後的又一次進入中國之舉。

在

薩摩、

長州諸藩討伐

德川幕府前後,竹添進一郎又肩負藩命,奔走於

京都、

江戶(今

東京)及東北

仙台等地之間,傳遞信息。後為了解海外情況,竹添特赴

長崎學習

英語與洋學,但隨即又被召回任藩校訓導。

明治維新以後,新政府實行

廢藩置縣,竹添一度失業,靠開

私塾授徒維持生計。後來在

勝海舟的勸說下,於1874年來

東京,翌年(1875年)出仕

明治政府,進入修史局任職。這年11月,日本政府任命

森有禮為駐華公使,在臨出發前不久,竹添被接納為隨員一併前往。據說這是經

勝海舟、

井上毅及

伊藤博文等人的斡旋而實現的。因為

森有禮雖曾遊學西歐,具有豐富的西洋知識,卻對

中國事務形同外行,所以精通

漢學、能文善詩的竹添進一郎便被選中以輔佐他。自此竹添便開始了他近10年的外交生涯。

遊覽中國

竹添進一郎赴華期間,與他的上司

森有禮發生過一場爭執。森有禮是一名歐化主義者,並信奉

基督教,而竹添卻深受

儒家思想影響,兩人觀念自然是

方枘圓鑿。在赴任的船上,竹添進一郎與森有禮就

孔子與

耶穌、

儒教與

基督教以及東西方文明等問題展開激烈論戰,互不相讓,直到舟抵

天津、爭論結束後,兩人又重歸於好。但他倆似乎一直心存芥蒂。森公使在任期間,竹添入

蜀遊歷,其遊記《

棧雲峽雨日記》收錄了包括

伊藤博文、

勝海舟等在內的中日兩國四十餘人的序跋、評語等,卻唯獨不見

森有禮的名字。

當時正值日朝《

江華條約》談判期間,竹添隨森公使在

北京、

天津等地與

總理衙門、

李鴻章等交涉

朝鮮問題。其後竹添請長假去內陸川陝地區旅行。竹添在《

棧雲峽雨日記》中寫道:“余從森公使航清國,駐北京公館者數月。每聞客自蜀中來,談其山水風土,神飛魂馳,不能自禁。遂請於公使,與津田君亮以九年(

明治九年,即1876年)五月二日治裝啟行,即清歷

光緒二年四月九日也。”同行者除上文提及的使館同僚津田靜一(君亮)外,還有一名

北京人侯志信做隨從和嚮導。竹添裝扮成

蒙古行腳僧,一行三人從

北京出發,經

涿州、

正定、

順德、邯鄲、

彰德、

新鄉等地至

洛陽,然後自

函谷關入

陝西,又從

秦蜀棧道進入

四川,後順流下

長江,過

三峽,1876年8月21日抵

上海。竹添進一郎飽覽中國大好河山,將沿途風光與見聞用詩文記錄下來,命名為《

棧雲峽雨日記》,1879年在日本刊行,名噪一時,對研究近代中國社會也具有相當高的價值。

棧雲峽雨日記

棧雲峽雨日記竹添結束此次旅行後,又恰值

陸軍大佐福原和勝一行為收集

中國情報而赴華,竹添接到加入其中的指令後,繼續留在

上海。在福原的勸說下,竹添還特地回國將妻子接來,做好了在長期留駐中國的思想準備。在此期間,他還攜家眷遊歷

蘇杭,並訪問

清朝學者

俞樾等人,一起酬唱詩歌、探討學問,結下深厚友誼。次年(1877年),日本爆發

西南戰爭,福原和勝奉命回國參戰並陣亡。其組織失去頭目後,竹添在1877年6月11日歸國,入

大藏省國際局任職。其間他與外務卿

大久保利通討論中日關係及對華政策的問題,深得大久保的器重。當時華北發生“

丁戊奇荒”,日本的

澀澤榮一、

益田孝等募集救災款項,竹添於1878年4月奉大久保之命將這筆救災款帶到

中國,交給

直隸總督兼

北洋大臣李鴻章,並與李鴻章商討賑災辦法。李鴻章大為感動,並欣然應竹添之邀為《

棧雲峽雨日記》題寫序文,成為中日關係的一段佳話。百年後的1981年中國新聞代表團訪日時,日本

文部省還將竹添的《棧雲峽雨日記》作為見證中日友誼的禮物贈給中方代表團。

琉球交涉

1879年3月,

日本悍然實施所謂“

琉球處分”,吞併了中國屬國

琉球國,改設為

沖繩縣。與此同時,日本又派

宍戶璣為駐華公使,並交涉

琉球問題,時任

大藏省權少書記官的竹添進一郎也作為隨員赴華。在此期間,竹添結識了中國名士

王韜。竹添進一郎來華的任務主要是偵查琉球脫清人

向德宏等人的動向。日本

外務省編的《台灣琉球始末》一書記載:“初竹添進一郎帶

大藏省之官銜,往來清國,與

李鴻章相親善。球事起,聞有

向德宏赴訴於清國之舉,朝廷因遣進一郎探其情,去歲(1879年)五月至

天津,面晤鴻章,偶談及球事。”竹添先向李鴻章遞交了一份意見書,先是大談日清提攜、兩國聯合抗擊

歐洲,又在冊封朝貢的問題上做文章,稱此為禮儀性質,不能作為琉球是中國

屬國的依據,並把日本吞併琉球狡辯為“不得已”。李鴻章看了之後“色甚不平”,但由於兩人原有交情加上他贊同竹添所提的日清提攜論,所以沒有將他拒之門外。大約過了半年後的1879年12月,竹添進一郎以“日本閒人”自居,再次與李鴻章交涉琉球問題,他在與李鴻章

筆談過程中託詞

德國等歐洲列強垂涎琉球的野心來勸李鴻章讓步,李鴻章則指出不妥善解決琉球問題,中日兩國就不能“倍敦和好”。竹添又上書一封,繼續強調日本吞併琉球乃防範

俄國與

德國對

亞洲野心的不得已之舉,並將

中國比喻為

琉球的“私夫”,

日本為琉球的“本夫”,作為“本夫”的日本沒有放任琉球“私通”的道理。他還大力譴責

向德宏等“琉球一二妄人”挑撥離間中日關係之舉,說:“敝國察坤輿之大勢,預之為備,而中國則擴字小之心,以盡其仁也。嗚呼!東洋中稱為帝國者,獨有中、日二國而已,而同種同文,勢又成唇齒,宜協心戮力,以御外侮,今乃為一二妄人所誤,出鷸蚌之爭,以遺漁父之利,是進一(郎)所以痛哭也”。

李鴻章自然不會被竹添進一郎的“痛哭”所蠱惑,而是堅持琉球是中國

屬國的立場,並繼續支援

向德宏等竹添所說的“妄人”。

此次會談後不久竹添即歸國,他在筆談時向李鴻章表示:“進一(郎)從此回國去矣,明年幸而兩國無事,再航海來拜

芝眉,敬聆大教也”。1880年1月,竹添升任

大藏省少書記官,接下來兩個月的時間裡,他都在和外務卿

井上馨探討琉球問題的解決方案,最後確立了“分島改約案”,即日本向中國讓出

琉球南部的

先島群島(

宮古列島和

八重山列島),而中國則以修改平等的《

中日修好條規》、給予日本

片面最惠國待遇為代價。1880年3月,竹添進一郎赴華謁見

李鴻章,提出了“分島改約案”,李鴻章傾向分島案,但是不贊成將分島與改約混為一談,

總理衙門則認為無論是分島還是改約均難以接受。同年4月4日,竹添與

李鴻章再次筆談,李鴻章提及之前駐日公使

何如璋根據

美國前總統

格蘭特的意見而提出的三分琉球案(

琉球群島北部歸日本,中部歸

琉球復國,南部歸中國),竹添聽了後感到出乎意料,大驚失色,說“此大異於小生所聞,小生無復可言”,又說“前日來之議論,都歸烏有”。半個月後竹添上書李鴻章,表示日本決不可能接受此方案。而後竹添進一郎又回國了。

1880年5月25日,竹添進一郎被任命為駐

天津領事,成為了正式的

外交官,6月30日兼任駐

芝罘、

牛莊領事,隨後他來華第三次交涉琉球問題,8月2日與李鴻章筆談一次,竹添發現李鴻章辭氣比之前大為緩和,甚至懷疑眼前的李鴻章和之前的李鴻章是否為同一人,由此判斷“分島改約案”有戲。9月奉命前往

北京,與他與老同學

井上毅協助

宍戶璣公使與清政府正式談判“分島改約案”的問題,本來雙方即將達成琉球分割條約,結果因

李鴻章的反對和琉球人

林世功的自殺而流產,竹添對這一結果極其不滿,在給外務卿

井上馨的報告中指責李鴻章反覆無常、小人之態。1881年底至1882年上半年,竹添進一郎又開始與李鴻章重開琉球問題的談判,他們在1881年12月14日、1882年2月17日和1882年3月30日舉行了3次會談,竹添主張日方作出釋放琉球國王

尚泰的讓步,他在致井上馨的報告中說:“與清國修訂條約、永保和平的時機就在今日。錯過此機會,清政府若請求第三者仲裁此事,唯恐無望修訂條約,日清兩國亦將永遠相互敵視,從而失去睦鄰友好之關係。”井上原則上同意竹添的方案,不過要求只能讓出

琉球南部(

先島群島)。

李鴻章則指出雖然妥善解決琉球問題的話可允諾改約,但必須是日本讓出琉球南部和中部,或者是南部加上作為飛地的

首里城。竹添稱難以接受,談判遂不了了之。

駐紮朝鮮

1882年7月,

朝鮮爆發

壬午兵變,

日本以使館被焚、人員遇害為由派駐朝公使

花房義質出兵朝鮮問罪,竹添進一郎也被派到朝鮮與之會合,協助花房處理

壬午兵變的善後事宜。8月16日花房進入

漢城談判,竹添回國復命,途中訪問了

清朝使臣

馬建忠。壬午兵變在清朝的干涉下平息,日本也與朝鮮締結了《

濟物浦條約》,不僅獲55萬元的巨額賠款,還取得了在

朝鮮半島的駐軍權。由於清朝在

壬午兵變後全面加強了對朝鮮的干涉,因此日本有必要任命一名與清朝打過交道的人做新任駐朝公使,而與

李鴻章有交情、在

中國有較廣人脈關係的竹添進一郎成為最佳人選。1882年11月6日,竹添進一郎接替

花房義質,出任駐紮朝鮮辦理公使。1882年12月底隨朝鮮謝罪兼修信使

朴泳孝一行赴任,1883年1月10日覲見

朝鮮國王李熙(

朝鮮高宗),代表

日本天皇贈送

步槍425支、彈藥50000發。

竹添進一郎與前任公使

花房義質的強硬立場不同,態度和行事風格都偏靈活。他與清軍駐朝統帥

吳長慶交情融洽,評價吳長慶是“極有學問而忠諒率真之人物”。對於清朝與朝鮮簽訂的《

中朝商民水陸貿易章程》,他並非像其他日本政客那樣急於否認或批駁中朝

宗藩關係,而是冷靜地分析道:“蓋此章程雖為置朝鮮國於清國管轄之下、專謀清國之利,然原是基於三百年來一定之主屬名義所制定者也。(日本)似不宜遽律之以獨立國之例,若欲律之以獨立國之例,則當思考返回原初以詳清韓兩國之關係,再定朝鮮國之

分限方為至當之順序也。”他還將朝鮮比喻為被兩個男人爭奪的一個沒有什麼姿色的妓女,主張日本不要插手朝鮮事務,中國自然就會厭棄朝鮮而使日本達到目的,並補充道:“(日本)論者或云:朝鮮若歸清之內屬時,清將於如接近日本之

釜山等地新築

炮台,或常置

軍艦,駿有迫我之憂,然不得不謂此論乃過慮者也。試見清國除

直隸及

東三省之要地外,警備之整頓有幾處耶?內部尚如此,焉能有暇守域外哉?且縱令有其事,費用之巨大,非所永堪也。況清兵有掠奪雞犬、強姦婦女等惡習,果永駐

釜山,地方人民將抱怒怨,卻生傾向日本之念,此類似所謂為我國

驅魚之

獺也。”可見竹添反對“

中國威脅論”,也不是一個強硬派。除了上述言論之外,竹添的態度也體現在實際行動上。竹添就任駐朝公使後,以便於同朝鮮的交往、消減清朝的疑慮和日軍水土不服為由,請求削減駐朝日軍,因此日本在1883年7月撤走了1箇中隊,只留1箇中隊約200人的兵力充當日本駐朝使館的護衛部隊。

竹添進一郎

竹添進一郎竹添對朝鮮的

開化黨(日本黨)人起初不感興趣,曾在1883年10月評價開化黨領袖

金玉均說:“金某無義,又無智識”,開化黨人對他也不屑一顧,

金玉均曾謂“竹添素性怯懦,即一書生”,互相均不看好對方。當時金玉均去日本借款之所以失敗,一個重要原因就是竹添致函日本外務卿

井上馨稱金玉均沒有交涉的許可權。

在此期間,竹添與

閔妃集團所把持的朝鮮政府關係較好,任內期間主要是與朝鮮進行修約談判與開拓

仁川港,這兩項任務都成功完成了。首先他軟硬皆施,迫使朝鮮外衙門簽訂了《朝日海底電線敷設條約》,獲得了從日本

長崎到

釜山鋪設電線的權利,由此日本在朝鮮的電信權上先占一籌;又與朝鮮新定《

朝日通商章程》等一系列條約,不僅使日本有權享受在朝鮮的

最惠國待遇,還獲得了朝鮮沿海的漁權、擴大了

日本人在朝鮮的遊歷範圍;其後又設立了

仁川租界。總之,竹添進一郎在與

清朝和朝鮮政府大體保持友好關係的前提下,於1883年內為日本攫取了大量特權,強化了日本在

朝鮮半島的勢力,到1883年底就滿載而歸,回國休假了。

參與政變

竹添回國後,由一等書記官島村久代理公使。1884年夏秋之交,

朝鮮開化黨企圖借

中法戰爭的局勢起事奪權,島村久表示支持,因而開化黨人與島村久過從甚密。但其後傳言竹添即將回朝鮮,使開化黨人憂心忡忡,因為竹添與開化黨人素不相能,所以

金玉均害怕竹添妨礙開化黨起事,“其為害將不知至於如何”,便將這些心事吐露給島村。島村說:“竹添之向日疑忌諸君,即私事也;今日公輩之所謀為,即國事也。豈有以私心廢國事之理也?決無可憂之端。”果然,竹添進一郎在1884年10月30日歸任朝鮮後,態度大變。他對前來拜訪的朝鮮外衙門督辦

金弘集毫不客氣地說:“吾聞貴國外衙門內,亦為清國奴隸者數人,吾恥之同周旋!”又對另一

事大黨官員

金允植挖苦道:“君素能於

漢學,又深有附清之意,何不入仕於清國?”

金玉均從井上角五郎那裡得悉此次歸任的竹添進一郎“實非前日之竹添進一郎”以後,便在10月31日去拜訪竹添,指責他過去對開化黨人的疑忌,竹添面有愧色,對金玉均所言句句贊成,又試探性地問道:“若有他國贊助貴國之改革,君等當以為如何?”金玉均說:“吾自三年以前,愚見所至,以為獨立我國、變革舊習,非藉手

日本外無策,終始勤與於其間。然因貴政府之變幻無狀,因貽吾黨之良具(懼)無比。今公言未知何謂也?”竹添笑曰:“凡國之政略隨時而變,應勢而動,豈可膠見一隅而已哉!”金玉均聞之大喜,回去說與

開化黨同志聽。次日,另一開化黨人

朴泳孝來見竹添,竹添又慫恿道:“清國之將亡,為貴國有志於改革之士,不可失此機!”於是竹添進一郎和開化黨人一拍即合,聯手策劃政變。有記錄顯示竹添進一郎是受到日本外務卿

井上馨的指示才改變態度,與朝鮮

開化黨接觸並支援其發動政變。

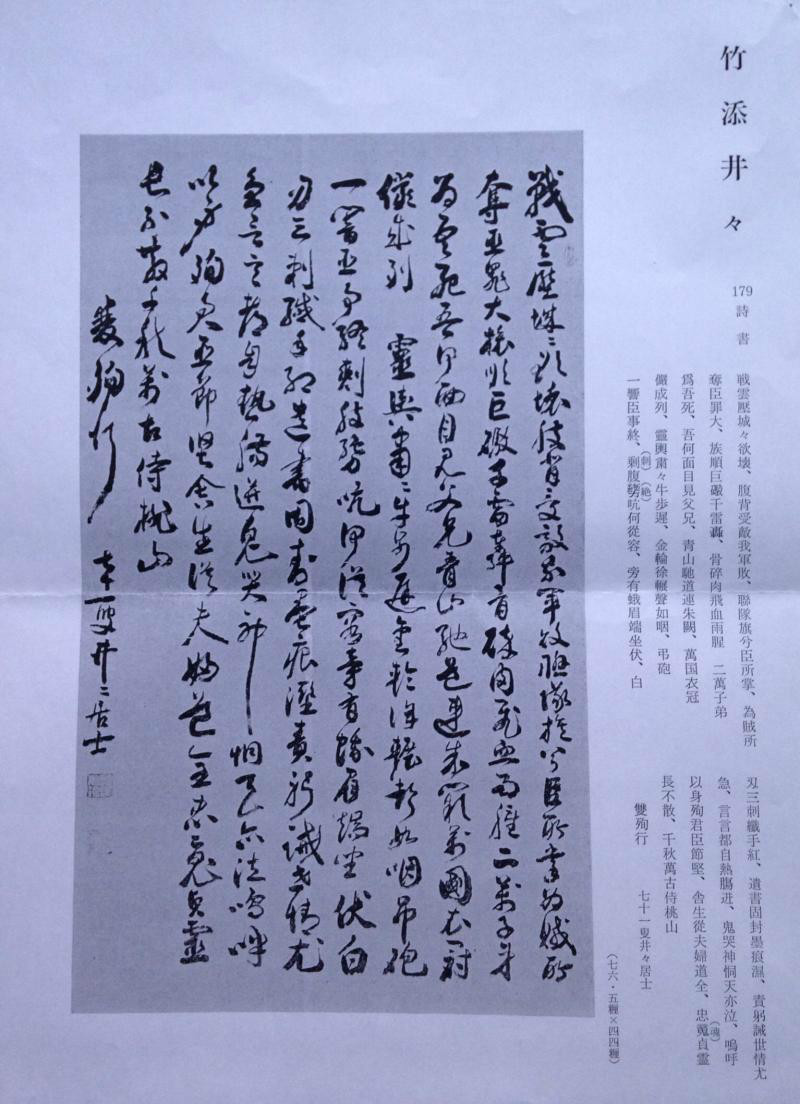

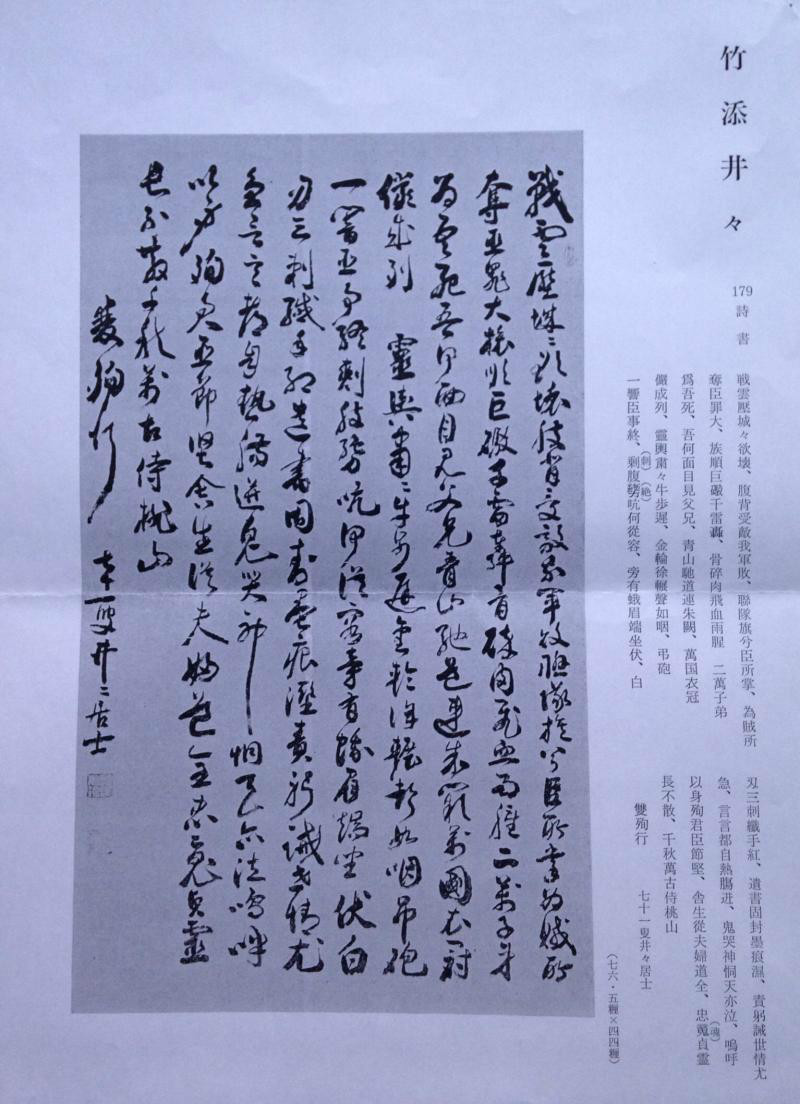

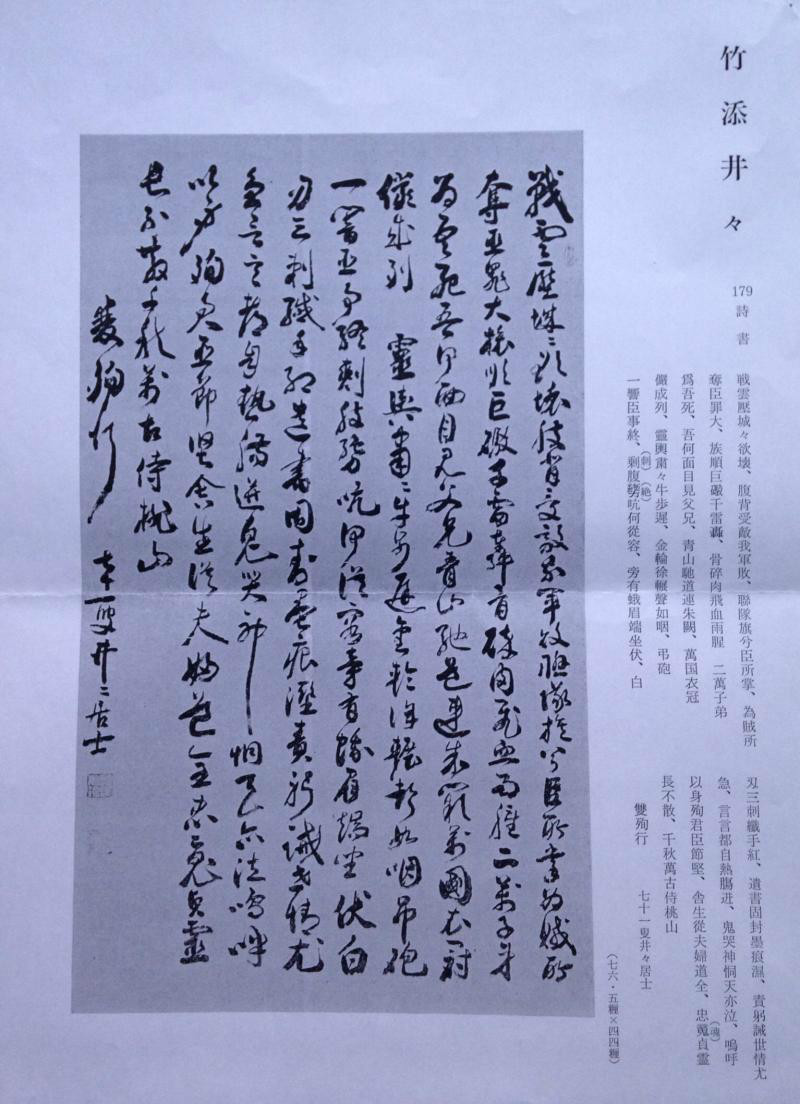

竹添進一郎書法

竹添進一郎書法1884年11月2日,竹添進一郎覲見

朝鮮高宗,代表日本政府宣布豁免《

濟物浦條約》中的40萬元賠款,又贈送了

村田槍2挺和和彈藥750發。此舉果然博取了高宗好感,他審視了

村田槍之後說:“曩聞其名,今觀其器,當以為重寶。”其後竹添又讓高宗屏退左右(只有李祖淵一人侍立),與高宗密談。他先向高宗煞有介事地宣稱一旦朝鮮有事,只要國王請求,日本必盡保護之責,又要朝鮮將日本豁免的40萬元賠款用於開化事業上,竹添還強調中國在

中法戰爭中失利,

李鴻章獨木難支,

清朝必將走上衰亡道路,朝鮮切勿捲入戰爭,應嚴守中立。他還向高宗大談日本

明治維新的成就,總之就是要做好高宗的工作,使他在未來的政變中站在日本一方。

朝鮮高宗雖然在會談中連連稱是,但卻已經隱約察覺了日本的心思,私下裡“慮日清爭戰於

京城”。11月11日,竹添讓駐朝日軍深夜裡在漢城郊外的南山舉行實戰演習,為政變做準備,驚醒了高宗,高宗在次日清早還召來

金玉均盤問,高宗說:“昨夜

五更以後,忽聞南山下下都監近處炮聲亂作,一如戰仗,驚愕不已,送人探知之,則即日本兵士夜間不時操練雲。雖無此事意外之事,今兩國兵丁來駐,常虞有意外事端。且況竹添之來此後,對予而奏者,及諸人斟酌舉動,陰然有清、日交兵之勢。因此而上下人心方覺洶洶。日本人何故初無報告而猝行訓練?此事須即密問於竹添而回報也。”

事情果然不出高宗所料,就在演習翌日的11月12日這天,竹添進一郎就朝鮮政變問題擬好了甲、乙兩案,報告給日本政府。“甲案”為“我日本因與

支那政府政治路線各異,故到底不能期望親睦。若不與支那一戰以消除其虛慢心,則難有真實之交際。如有此

廟議,則今日煽動日本黨掀起

朝鮮之內亂為上策。蓋並非我與

支那開戰,而是依

朝鮮國王之依賴守衛王宮,擊退刃向國王之支那兵,以此為名義並無不合之處。”“乙案”為“若今日專以保持

東洋和局為宗旨,不與

支那生事,

朝鮮任其自然之運,方為上策。”竹添在“附言”中力主“甲案”,強調在朝鮮“如不使其對我懷抱恐懼之念,則將一事無成;為使其知支那不足懼,必須時時壓制支那黨(

事大黨),使之不得抬頭”,竹添認為時勢十分緊迫,“向後支那黨如再跋扈,日本黨將陷入殊死之地,必出斬奸之舉”。竹添又多次與

金玉均等

開化黨人多次密謀,決心於1884年12月4日趁

郵政局開業之機暗殺

事大黨大臣,奪取政權。11月25日,竹添還在起事前對金玉均說:“吾志亦如公而決,誓勿相疑!”

甲申政變發生後,竹添帶兵來助

開化黨。然而日本政府反對竹添的甲案,到12月6日竹添接到日本政府的訓令,於是向開化黨人宣布撤兵。

金玉均拚命挽留,竹添才暫緩撤兵。但隨即清軍進攻王宮,日軍和開化黨人力不能支,最後竹添進一郎於當晚率兵撤回日本公使館,

金玉均、

朴泳孝、

徐光范、

徐載弼等開化黨人也隨之逃竄。竹添與開化黨人共同策劃的

甲申政變以失敗告終。

罷官從文

竹添進一郎和和

金玉均等人逃到

日本公使館後,由於日本公使館和日本人遭到

朝鮮人的圍攻,無法安生,湧入公使館求救的

日本僑民就有300多人。竹添被迫選擇撤離,12月7日在燒毀機密檔案時不慎將使館焚毀(竹添聲稱被中國人和朝鮮人縱火),然後率公使館員、

金玉均等開化黨人和避難僑民自

漢城西大門(

敦義門)逃之夭夭,12月8日到達日本駐

仁川領事館。金玉均等開化黨人在12月11日登上

仁川港外的“千歲丸”郵輪亡命

日本,關於竹添是否庇護金玉均等人上船,有不同說法。金玉均的友人在金的傳記中,對竹添多有指責,稱竹添及使館人員在金玉均等逃入使館後,擔心受牽連,態度變得冷談,在一同逃難的

日本僑民和“千歲丸”號船長辻覺三郎的勸說和協助下,金玉均才能夠登上“千歲丸”號赴日。這時,朝鮮政府急命外務督辦趙秉鎬、外務協辦

穆麟德前往

仁川港捉拿金玉均等人,竹添同意。當趙秉鎬等上船時,幸好辻覺三郎船長俠義相助,將金玉均等人裝進木櫃並放進密室中,才得以逃過一劫。隨同金玉均一同逃亡的當事者柳赫魯等在後來的回憶中也說當時竹添正好收到

井上馨的新訓令,性格懦弱的竹添一時驚慌失措,對隨行的金玉均一行態度動搖起來。但是,隨金玉均同行的另一位當事者

李圭完指出:從漢城敗退時,正值嚴冬之夜,後有追兵,

金玉均、

朴泳孝又分別遭受槍傷,他們是在人數有限的日本士兵護衛之下隨竹添一起逃到仁川的,極其不易,金玉均一行又經竹添公使的斡旋才得以坐上日本郵輪“千歲丸” 。金玉均本人更明確指出自己“東奔至於日本之

江戶,實賴日本公使竹添進一郎救人隘急之義氣”。事實上,日本外務卿

井上馨於事變後特意做了一份所謂事實調查書,內稱金玉均等同乘“千歲丸”是受到其他與其有私交的日本人的庇護、藏匿於混雜的人群中而成行的。竹添動亂之際無暇明查,並不知情。這不過是為竹添開脫之辭而已,因此竹添幫助

金玉均等人逃亡的可能性更大。

竹添進一郎銅像

竹添進一郎銅像竹添進一郎在之後3周滯留仁川領事館,撫恤死傷者,並與朝鮮外衙門往復照會,圍繞日本介入甲申政變的責任問題展開口水戰。日本政府接到竹添關於甲申政變的報告後,又派他的老同學

井上毅來朝鮮調查,井上毅則先派栗野慎一郎少書記官來向竹添打聽情況,自己在12月底來到朝鮮,與竹添前往漢城,同朝鮮外務督辦趙秉鎬、協辦

穆麟德展開談判。竹添堅稱自己事先不知情,是接到國王高宗要求保護的“日使來衛”之

教旨才出兵的,朝鮮方面則強調教旨為開化黨人偽造,雙方遂陷入僵持狀態。不久,日本政府所任命的全權大使外務卿

井上馨也來到朝鮮,他得知情況後立即叫停竹添的交涉,並與竹添一起謁見高宗,要求朝鮮不得討論政變責任問題、竹添與趙秉鎬的往來公文一律作廢。朝鮮不得不屈服,在1885年1月9日同日本簽訂《

漢城條約》,日本如願擺脫了介入甲申政變的責任,並迫使朝鮮的謝罪、懲凶、賠款。儘管竹添留下的爛攤子總算得到收拾,但他仍難辭其咎。1月11日,井上馨命竹添和他一起回國,竹添也被免去了駐朝公使的職位。因為他的行為壞了日本的大事,給日本政府造成這般麻煩,所以他的仕途也就斷絕了。此後數年間,竹添名義上掛著一個公使的職銜(無任所辦理公使),實際上處於被閒置的狀態。

1893年10月,賦閒已久的竹添進一郎應同窗

井上毅(時任文部大臣)之邀,出任

東京帝國大學教授,講授

漢學,但兩年後又因病辭退一切公職。離職後的竹添進一郎於

神奈川西南部的海濱城市

小田原構屋隱居,讀書養病,並建讀書樓,名日“獨抱樓”,真正過起了讀書著述的文人生活。他全心致力於學術研究,相繼完成《

左氏會箋》、《

毛詩會箋》和《

論語會箋》三部巨著。鑒於其卓越的學術成就,竹添於1914年被授予

文學博士的稱號,並獲得帝國

學士院賞。據說竹添晚年於

小田原隱居後,老友

伊藤博文常上門造訪,與其回憶往事,討論詩文。日本皇太子

嘉仁(後來的

大正天皇)也曾在1902年親自來

小田原拜訪竹添。1917年3月31日,竹添進一郎去世,享年75歲。

個人作品

竹添進一郎家譜

竹添進一郎家譜 棧雲峽雨日記

棧雲峽雨日記 竹添進一郎

竹添進一郎 竹添進一郎書法

竹添進一郎書法 竹添進一郎銅像

竹添進一郎銅像

竹添進一郎家譜

竹添進一郎家譜 棧雲峽雨日記

棧雲峽雨日記 竹添進一郎

竹添進一郎 竹添進一郎書法

竹添進一郎書法 竹添進一郎銅像

竹添進一郎銅像