第四師

參謀長 張 震

政治部副主任 賴 毅

第五師

師長兼政委 李先念

政治部副主任 王 翰

第六師

第七師

政 委 曾希聖

參謀長 李志高

政治部主任 何 偉

抗戰後期新四軍序列

(一九四五年七月)

代軍長 陳 毅

副軍長 張雲逸

蘇浙軍區

司令員 粟 裕

副司令員 葉 飛

副司令員兼參謀長 張 藩

第四師兼淮北軍區

師 長 張愛萍

參謀長 張 震

師長兼政委 李先念

師 長 譚希林

政 委 曾希勝

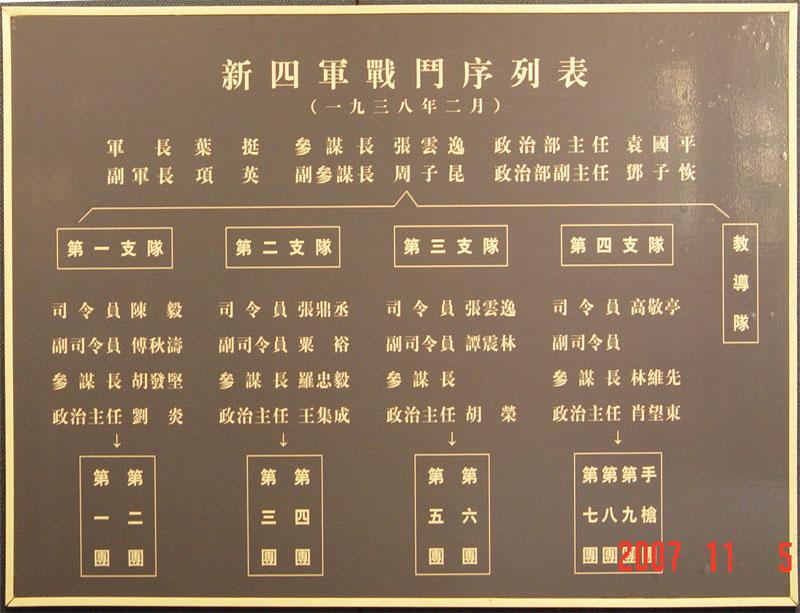

新四軍初建時轄4個游擊支隊,10個團,1個特務營,共10329人。1937年12月25日在

漢口建立軍部,1938年1月6日移駐南昌。同年3月和4月,根據中共中央關於向敵人後方發展的指示和國民政府軍事委員會關於集中整訓的命令,軍部和第1、第2、第3支隊先後到達皖南歙縣岩寺地區,第4支隊在皖西霍山地區集中後向皖中開進,隨後即在長江南北作戰略展開。第1、第2支隊相繼進入蘇南,開闢了以茅山為中心的抗日游擊根據地,並將

丹陽縣的抗日武裝改編為新四軍挺進縱隊。第3支隊留在皖南擔任長江防務。第4支隊在皖中、皖東以游擊戰頻繁打擊日軍。

1941年1月7日,國民黨當局發動皖南事變,在上官雲相指揮下,共動用第三戰區7個師8萬餘人在安徽涇縣茂林地區設伏,圍攻奉命北移的新四軍軍部及直屬部隊。軍長葉挺下山談判被扣。副軍長項英、參謀長周子昆被叛徒殺害。政訓處主任袁國平在突圍時犧牲,新四軍軍部及直屬部隊共9000餘人,僅有約2000人突圍成功。1月17日,國民黨當局宣布取消新四軍番號。1月20日,中共中央軍委發布命令,重建新四軍軍部,任命陳毅為代理軍長,劉少奇為政治委員,張雲逸為副軍長,賴傳珠為參謀長,鄧子恢為政治部主任,封裔應為情報部主任。隴海路以南的新四軍和八路軍部隊,分別改編為新四軍第1至第7師和獨立旅,全軍共9萬餘人。

新四軍軍部

(新四軍初建時)

軍長 葉挺 中將

副軍長 項英

參謀長 張雲逸 副參謀長 周子坤

政訓處 主任 袁國平 副主任 鄧子恢

軍部所設機構及各部門的主要負責人是:

參謀處處長賴傳珠,秘書處處長李一氓,副官處處長黃序周,軍需處處長葉輔平,軍醫處處長沈其震,軍法處處長李一氓兼,兵站處處長張元壽,情報處處長封裔應,政治部秘書長黃誠,組織部部長李子芳,宣傳教育部部長朱鏡我,民眾運動工作部部長鄧子恢(兼),敵軍工作部部長林植夫,戰地服務團團長

朱克靖。

第一支隊 司令員陳毅,副司令員傅秋濤,參謀長鬍發堅,政治主任劉炎

第一團 團長傅秋濤

第二團 團長張正坤

第二支隊 司令員張鼎丞,副司令員粟裕,參謀長羅忠毅,政治主任鐘國楚

第三團 團長黃火星

第四團 團長盧勝

第三支隊 司令員張雲逸,副司令員譚震林,參謀長趙凌波,政治主任胡榮

第五團 團長饒守坤

第六團 團長葉飛

第四支隊 司令員高敬亭,參謀長林維先,蕭望東

第七團 團長楊克志

第八團 團長周駿鳴

第九團 團長顧士多

手槍團 團長詹化雨

教導隊 教育長馮達飛

全軍總計:10329人

新四軍在戰鬥中不斷發展壯大,到1939年底已有49901人,1940年底擴大到88744人。

1940年11月17日,按照中央軍委指示,在江蘇海安成立華中新四軍、八路軍總指揮部(23日遷鹽城),葉挺任總指揮(在軍部未到任),陳毅任副總指揮並代理總指揮,中共中央中原局書記胡服(劉少奇)任政治委員,統一指揮隴海路以南、長江以北的新四軍和八路軍部隊。

新四軍軍部

(皖南事變後)

1941年1月

皖南事變後,根據中共中央軍的命令,以新四軍、八路軍總指揮部為基礎成立了新四軍新軍部。1月25日,新軍部以華中總指揮部為基礎宣告成立。將長江南北的新四軍和隴海鐵路以南的八路軍,統一整編為7個師1個獨立旅。共9萬人。

軍長 葉挺(獄中,未到任)代軍長 陳毅

副軍長 陳毅、張雲逸

參謀長 賴傳珠

政治部主任 鄧子恢

第一師

1941年2月,新四軍蘇北指揮部及所轄部隊改編為新四軍第一師,共1.3萬餘人。

原第一、第二、第三縱隊依次改編為第一、第二、第三旅。

第一旅旅長兼政治委員

葉飛,參謀長張藩,政治部主任吉洛(即

姬鵬飛),轄第一、第二、第二團和特務營。

第二師

1941年2月,新四軍第二師由原江北指揮部及所轄部隊改編組成,轄第四、第五、第六旅和津浦東、津浦路西兩個聯防司令部,共1.8萬餘人。

第五旅,旅長

成鈞,政治委員

趙啟民,副旅長

林英堅,參謀長黃序周,政治部主任

侯政,轄第十三、第十四、第十五團。

第六旅,旅長兼政治委員

譚希林,副旅長

孫仲德,副政治委員

黃岩,參謀長

朱紹清,政治部主任徐祥亨,轄第十六、第十七、第十八團。

第三師

1941年2月,八路軍第五縱隊改編為

新四軍第三師,原第一、第二、第三支隊依次改編為第七、第八、第九旅。

第四師

政治部主任蕭望東

第十旅由八路軍第二縱隊第三四四旅改編。旅長

劉震,政治委員

康志強,參謀長

沈啟賢,政治部主任

高農斧。轄第二十八、第二十九團。

第十一旅由新四軍第六支隊第一、第二團合編。旅長

滕海清,政治委員

孔石泉,副旅長

張太生,參謀長鐘友松,政治部主任

黎同新。轄第三十、第三十一、第三十二團。

第十二旅由新四軍第六支隊第三團和第一、第二總隊各縮編的一個團合編。旅長

譚友林(

饒子健代),政治委員

賴毅,副旅長

吳信容,參謀長羅保廉,政治部主任劉作孚。轄第三十三、第三十四、第三十五團。

第五師

1941年4月5日,原八路軍豫鄂挺進縱隊改編為

新四軍第五師。轄第十三、第十四、第十五旅,第一、第二、第三游擊縱隊,以及豫鄂邊區保全司令部,11月又組建了特務旅。

政治委員 鄭位三

第十三旅由原豫鄂挺進縱隊第二、第三、第五團編成,並依次改番號為第三十七、第三十八、第三十九團。 旅長

周志堅,政治委員

方正平,副旅長

蕭遠久,參謀長

黃霖,政治部主任

栗在山。

第十四旅由原豫鄂挺進縱隊第一團、黃岡地方武裝、第九團編成,並依次改番號為第四十、第四十一、第四十二團。

第十五旅由原豫鄂挺進縱隊第六、第十、第八團編成,並依次改番號為第四十三、第四十四、第四十五團。 旅長

王海山,政治委員

周志剛,副旅長

朱立文,參謀長

張文津,政治部主任

張執一。

第一游擊縱隊由原豫鄂挺進縱隊第四團和第十團一部組成。司令員

楊經曲,政治委員張執一,政治部主任王潛。轄第一、第三團。

第二游擊縱隊由原豫鄂挺進縱隊第七團與信南地方武裝編成。司令員黃霖,政治委員

劉子厚,參謀長余學禮,政治部主任胡任倫。轄第四、第六團。

第三游擊縱隊由鄂東地方武裝編成。司令員兼政治委員

何耀榜。同年11月併入特務旅。

特務旅由第四十團和第三游擊縱隊編成。旅長

羅厚福,政治委員兼政治部主任何耀榜。轄第一、第三團。1942年4月撤銷番號。

第六師

1941年2月,新四軍第六師由蘇南的新四軍部隊編成。轄第十六旅和第十八旅。

第十六旅由戰鬥在茅山地區的第二支隊改編。旅長由羅忠毅兼,政治委員兼政治部主任

廖海濤,參謀長

王勝。轄第四十六、第四十七、第四十八團。

第十八旅由戰鬥在東路地區的第三支隊改編。旅長是皖南事變中突圍來到蘇南的

江渭清,政治委員

溫玉成,參謀長

夏光,政治部主任

張英。轄第五十二、第五十三、第五十四團。5月又組建了第五十一團。

第七師

1941年5月1日,

新四軍第七師由無為游擊縱隊、第三支隊挺進團和皖南事變突圍的部分部隊編成。轄第十九旅和挺進團,共1900餘人。同年11月,也是皖南事變突圍的

傅秋濤任副師長。

副師長 傅秋濤

第十九旅旅長

孫仲德,政治委員曾希聖(兼),參謀長

林維先,政治部主任何偉(兼)。轄第五十五、第五十六、第五十七團。

1942年2月,以挺進團與桐西獨立團合編為第五十八團。

浙東遊擊縱隊

1943年12月22日,新四軍軍部命令三北游擊司令部及所轄部隊正式編為新四軍浙東遊擊縱隊。轄第三支隊、第五支隊、金蕭支隊、浦東支隊(後稱淞滬支隊)、三北自衛總隊、四明自衛總隊,以及教導大隊、警衛大隊、海防大隊,共2300餘人。

第三支隊支隊長余龍貴,政治委員

林達。第五支隊支隊長王勝,政治委員

邱相田。金蕭支隊支隊長

蔡群帆,政治委員

楊思一。浦東支隊支隊長

朱亞民,政治委員姜傑。三北自衛總隊總隊長兼政治委員

王耀中。四明自衛總隊總隊長

羅白樺,政治委員劉清揚。

司令員

彭雪楓 政治委員

黃克誠(40.7離任) 彭雪楓(40.7兼任)

1940年7月20日,根據

中共中央中原局的部署,黃克誠率原八路軍第2縱隊機關及新編第2旅、第

344旅第687團和教導營,越過津浦路進入皖東北,執行向東發展任務

轄第4、第5、第6旅和豫皖蘇邊區保全司令部,共約1.7萬餘人

第11團(由第344旅第688團改編)

團長盛土坤 政治委員朱世金

八路軍第4縱隊第5旅(1940年6月27日由新四軍第6支隊第1、第2團合編)

副旅長張太生 參謀長鐘友松

第13團

第14團

八路軍第4縱隊第6旅(1940年6月27日由新四軍第6支隊第3團及第l、第2總隊各縮編的1個團合編)

政治部主任劉作李

第16團

團長張永遠 政治委員李廷傑

第17團

政治處主任

糜雲輝(40.12犧牲) 副團長

周大燦(40.9任,40.12犧牲)

第18團

團長

吳信容(兼) (40.12叛變) 政治委員方中鋒

蘇皖邊軍區(1940年6月1日成立)

1941年1月皖南事變後,先後改編為

淮北蘇皖邊保全司令部、淮北蘇皖邊軍區

八路軍第5縱隊(1940年8月16日將進入皖東北地區的八路軍、新四軍及部分地方武裝統一合編成)

轄第l、第2、第3支隊共9個團

轄第1、第2、第3團。

第2支隊(由八路軍新編第2旅和第687團編成)

第687團

第5團

第6團

轄第7、第8、第9團

八路軍隴海南進支隊(1938年12月由

蘇北邱(縣)睢(寧)銅(山)地區中共地方組織所領導的抗日武裝合編組成)

司令員

鐘輝 政治委員鐘輝兼(39.11免兼) 韋國清(39.11任)

1940年8月,在皖東北的八路軍、新四軍部隊統一整編,與新四軍第6支隊第4總隊合編為

八路軍第5縱隊第3支隊。

轄4個大隊

1940年初,支隊機關與第1大隊、第3大隊、湖西大隊改編為人路軍第

115師教導第l旅

蘇魯豫支隊的第4大隊於1940年11月擴編為八路軍第115師教導第5旅,1941年1月改稱新四軍獨立旅。

八路軍第115師教導第l旅(1940年1月由八路軍蘇魯豫支隊機關和第l大隊、第3大隊、湖西大隊改編)

1940年8月,在皖東北的八路軍、新四軍部隊統一整編,改稱

八路軍第5縱隊第1支隊。

軍長:

葉挺(談判被扣押,後獲釋) 副軍長:

項英(被叛徒殺害)、

副參謀長:

周子昆(被叛徒殺害) 政治部主任:

袁國平( 陣亡)、

軍司令部:

文書科科長:孫秉泰(被俘)

軍醫處副處長:王聿先(談判被扣,後保釋)

軍政治部:

組織科科長:陳慰慈(被俘,後逃脫) 青年科科長:陳惠(拒俘自戕)

宣傳科科長:

汪海粟(被俘,後逃脫) 宣教部XX科科長:唐文粹(失蹤)

隨軍書店經理:方鈞(被俘,後遇害)、副經理:

朱曉光(被俘,後逃脫)

民運部副部長兼統戰部部長:夏征農

民運部XX科科長:余再勵

戰地服務團:張祖堯(失蹤)

軍直屬隊政治處主任:楊漢林

一縱隊:

副官處主任:陳龍標(被俘,後遇害) 民運科科長:

馬俊峰統戰科科長:劉志平(被俘,後逃脫)敵工科科長:吳越(被俘,後逃脫)

XX科科長:曹德輝、

老一團:

第一營營長

鄒耀堂

副營長

張安國

第二營營長

江其祥

副營長

韓石生

第三營營長

趙連飛

新一團:

第一營營長

李 元

副營長

李 洪

第二營營長

鄧國欽

第三營營長

副營長

張子輝

特務營營長

副營長

陳 忠

二縱隊:

工作隊隊長:鄒兆華(陣亡) 敵工科科長:陳子谷(被俘,後逃脫)

老三團團長

政 委

黃火星(兼)

參謀長

謝忠良(兼)

政治處主任

鐘得勝(兼)

第二營營長

張振友

副營長

羅愛民

第三營營長

吳金輝

副營長

新三團:

政治處主任:

闕中一 政治處副主任:洪季凱(被俘,後逃脫)

作戰參謀:杜劍秋(此前為軍參謀處三科副科長, 陣亡)

3營副營長:林高峰(此前為二縱隊青年科科長, 陣亡)

第一營營長

胡承德

副營長

張玉輝

第二營營長

副營長

第三營營長

錢勝仁

副營長

三縱隊:

司令員:張正坤(被俘,後遇害) 政委:胡榮(拒俘自戕)

軍醫處主任:

陳延明(被俘,後逃脫) 組織科科長:沈滔(被俘,後遇害)

組織科副科長:項永章(被俘,後遇害) 宣教科科長:

王傳馥(被俘,後遇害)

總務科科長?:楊逸麟

五團:

第一營營長

祝喜良

副營長

鄧 (名不詳)

第二營營長

副營長

第三營營長

李鍚鋒

副營長

特務團:

代參謀長:楊采蘅 政治處主任:汪大漠

特派員:馮北達

第一營營長

徐紹榮

副營長

第二營營長

曾照虛

第三營營長

黃清宣

副營長

雷管須

教導總隊:

訓練處政治文化教育科科長:陶白 俱樂部主任:毛中玉

政治處宣傳科副科長:蔣航之(被俘,後?)

不詳:曲再之(被俘,後叛變)

隨部隊北移的地方幹部:

中共皖南特委秘書長兼軍事部部長:

張世傑(被俘,後越獄)

中共皖南特委組織部副部長:林芳(被俘,後遇害)

中共皖南特委民運部長:林凡( ?)

中共皖南特委青年部長:朱光(被俘,?)

中共涇、太縣委書記:方向明(被俘,後逃脫)

中共涇、太縣委副書記兼軍事部長:尹德光

中共太平縣委書記:項克清(被俘,後逃脫)

中共南陵縣委書記:

陳洪 中共銅陵縣委書記:張東(犧牲)