人物生平,書香世家,留學海外,執教清華,顛沛流離,供職嶺南,晚年及逝世,主要影響,歷史學,考據學,宗教學,教育,詩文,歷史評價,軼事典故,四不講,考試怪題,夫妻情深,繁體豎排,二無導師,語言造詣,生活情調,名字讀音,人際關係,親屬,學生,主要作品,後世紀念,墓地,故居,紀念著作,紀念活動,

人物生平

書香世家

清

光緒十六年五月十七日(1890年7月3日),陳寅恪生於

湖南省長沙府(今長沙市)。他出生時,祖母黃氏因其生值寅年,故取名寅恪(恪為兄弟間排輩)。父親為

陳三立,母親為

俞明詩,均通曉詩文。陳寅恪曾自述生時“先祖擬以鶴壽字余”,但“此字未曾使用”。學者因其籍貫為江西省

義寧縣(今九江市

修水縣),故稱陳寅恪為“義寧先生”。

陳氏兄弟舊照

陳寅恪兒時啟蒙於家塾,學習四書

五經、

算學、地理等知識。當時,他對《

說文解字》及高郵王氏父子之學,極用苦功。光緒二十六年(1900年),祖父

陳寶箴去世後,陳三立舉家遷居江蘇

金陵,在家中開辦思益學堂,教授四書五經、數學、英文、體育、音樂、繪畫等課程,先後延聘教師有

王伯沆、柳翼謀、

周大烈。陳寅恪在其中學習,“終日埋首於浩如煙海的古籍以及佛書等等,無不瀏覽”。

陳家兩代素來倡議新政,“思益學堂”領風氣之先採用現代化教育,陳三立與教師相約一不打學生、二不背死書,一派新式作風,深得當時

兩江總督張之洞讚賞。如此家學淵源下,陳寅恪自小除打好深厚的國學底子,眼界並擴及東西洋,留學日本前便“從學於友人留日者學

日文”。

留學海外

光緒三十一年(1905年),因足疾輟學回國療養,次年插班考入上海吳淞

復旦公學。

年輕時的陳寅恪

宣統元年(1909年)夏,陳寅恪自復旦公學畢業。秋,由親友資助赴德,考入

柏林大學。宣統三年(1911年)秋,入瑞士

蘇黎世大學。民國元年(1912年)春,因資費不足,由瑞士暫時歸國。次年(1913年)春赴法,就讀

巴黎政治學院。

民國三年(1914年)春,江西省教育司司長符九銘電召陳寅恪回江西南昌,閱留德學生考卷,並允諾補助其江西省留學官費。民國四年(1915年)春,至北京,曾短期任全國經界局局長

蔡鍔秘書。次年(1916年),湖南省長兼督軍

譚延闓(陳三立舊交)延聘陳寅恪至湘,供職於湖南交涉使署。在此期間寫有《瑣窗寒》《破陣子》《浣溪沙》三詞,發表在《東方雜誌》。

民國六年(1917年)冬,陳寅恪經由上海赴美,入

哈佛大學,隨籃曼教授學習

梵文、

巴利文二年。民國十年(1921年)秋,赴德入柏林大學研究院,隨路德施教授攻讀東方古文字學,同時向繆勤學習中亞古文字,向黑尼士學習

蒙古語。在留學期間,他勤奮學習、積蓄各方面的知識而且具備了閱讀梵、巴利、波斯、突厥、西夏、英、法、德八種語言的能力,尤以

梵文和巴利文特精。當時國內時局動盪,江西省教育廳官費一時停寄,此數年間,陳寅恪在德生活至為艱苦。

執教清華

民國十四年(1925年),陳寅恪回國。這時,北京清華學校改制為大學,設立研究院國學門,由

胡適建議採用導師制,其“基本觀念,是想用現代的科學方法整理國故”。聘任當時最有名望的學者

王國維、

梁啓超、陳寅恪、

趙元任等人為教授(學生畢業證書上所列教師名銜均稱導師)。陳寅恪因為經濟拮据,先預支了清華薪金,才由德國歸國。歸後,他因父病暨母兄葬事請假一年,第二年秋始到清華任教。當時的研究院主任

吳宓很器重他,認為他“最為學博識精”。梁啓超向校長

曹雲祥力薦陳寅恪為導師,並向人介紹:“陳先生的學問勝過我。”

陳寅恪畫像

民國十八年(1929年),陳寅恪在所撰“王觀堂先生(王國維)紀念碑銘”中首先提出以“獨立之精神,自由之思想”為追求的學術精神與價值取向。他當時在國學院指導研究生,並在

北京大學兼課,同時對

佛教典籍和邊疆史進行研究、著述。

民國十九年(1930年),清華學校易名為

清華大學,陳寅恪任中文、歷史、哲學三系合聘教授,為中文研究所、歷史研究所開專題課,如“佛經文學”“

世說新語研究”“唐詩校釋”“魏晉南北朝史專題研究”“隋唐五代史專題研究”等。在此期間,陳寅恪注意研究佛經之譯本,並以高麗藏本校梁

慧皎《

高僧傳》。還曾兼任

中央研究院理事、歷史語言研究所第一組組長、

故宮博物院理事等職。

顛沛流離

民國二十六年(1937年)7月7日,

抗日戰爭全面爆發,日軍直逼平津。正在北京就養的陳三立義憤絕食,溘然長逝。在與兄弟數人治喪完畢後,陳寅恪,離京轉津南行,11月下旬才到長沙,因為當時清華擬議遷往長沙。未幾,時局變化,清華大學臨時校址又決定遷往

雲南。於是陳寅恪再度攜家南下,經

香港轉道雲南。抵港後,因夫人唐篔心臟病發,暫時滯留香港。陳寅恪則於民國二十七年(1938年),隻身經

滇越鐵路去雲南

蒙自,到蒙自後即感染

瘧疾。未幾,清華、北大、南開三校合併為

西南聯合大學,陳寅恪遂在蒙自授課。才過數月,學校又歸併為“

昆明西南聯合大學”。陳寅恪遂於民國二十八年(1939年)由蒙自移居昆明,寓靛花巷青園學舍,而其家屬則滯留香港達四年之久,搬家六次。

民國二十八年(1939年)春,仍在西南聯大授課,主講“魏晉南北朝史”“隋唐史”,並為研究生開“

白居易”課。當時英國

牛津大學聘請陳寅恪為漢學教授,並授予

英國皇家學會研究員職稱。暑假後,離昆明赴香港,計畫全家由香港去英國牛津大學任教,因

第二次世界大戰全面爆發,被逼暫居香港。9月,重返昆明。民國二十九年(1940年)三月,由昆明到達

重慶,出席

中央研究院會議。由於夫人唐篔仍臥病香港,陳寅恪於暑假後再至香港,待機赴英,但沒有成行,遂就任

香港大學客座教授,並於民國二十九年(1940年)夏繼

許地山之職任中文系主任。

1939年秋,陳寅恪一家在香港

民國三十年(1941年)12月,

太平洋戰爭爆發,日本人占領香港,陳寅恪立即辭職閒居,日本當局持日金四十萬元委任他辦東方文學院,他堅決拒絕。

民國三十一年(1942年)春,有人奉日方之命,專程請陳寅恪到已被日軍侵占的上海授課。他又一次拒命,在5月5日出走香港,取道廣州灣至

桂林,暫時任教於

廣西大學。翌年(1943年)8月,又由桂林啟程北行,於11月抵重慶,因病滯留。隨即轉赴成都,因為全家患病,於年底才到成都,遂教於

燕京大學。

這一時期,在繁忙的教學與憂患疾病之中,他仍致力於學術研究,先後出版了《

唐代政治史述論稿》《

隋唐制度淵源略論稿》兩部著作,對隋唐史提出了許多新的見解,為後人研究隋唐史開闢了新的途徑。

供職嶺南

民國三十四年(1945年),因生活艱苦,營養不良,導致陳寅恪左眼失明。是年秋,牛津大學約請陳寅恪赴倫敦治療眼疾,希望能痊癒,並留牛津講學。於是由成都搭機去昆明,再經印度乘水上飛機去倫敦。抵英後雖經治療,也無法復原。遂於民國三十五年(1946年)春離英歸國,繞道美國,四月抵達

紐約,原擬再試醫療,後聽說美國名醫也無良策,遂決定不登岸,只與趙元任夫婦及留美學生

周一良、

楊聯陞等晤敘。

民國三十五年(1946年)10月,陳寅恪經南京轉滬乘輪船返回清華。次年春,修改前在成都所草撰《

元白詩箋證稿》。是年冬,天氣寒冷,清華因經費不足,無力供應暖氣,需要住戶自理。陳寅恪不得不將所藏巴利文《

大藏經》及東方語文各書,如蒙古文《

蒙古圖志》、突厥文字典等,賣與北京大學東方語文系,用以購煤。

陳寅恪在清華大學新林院52號院內大陽台(1947年)

民國三十七年(1948年)十月間,北平(北京)即將解放,陳寅恪攜家避入城內,暫住於

陳師曾家,又遷入中研院宿舍。第二天,又從南苑機場搭乘一便機往南京。在南京只住了一晚,又乘夜車趕往上海。在上海,接受廣州

嶺南大學校長

陳序經聘約,年末,乘秋瑾號輪船去廣州,住進嶺南大學西南區52號。到廣州後,

中央研究院歷史語言研究所所長

傅斯年屢次電催陳寅恪赴台,陳寅恪不往。在嶺南大學,兼任歷史、中文兩系教授。

晚年及逝世

1950年冬,《元白詩箋證稿》線裝本印成。1952年夏,陳寅恪遷居東南區1號樓上。是年,全國院系調整,嶺南大學名義取消,原

中山大學遷入嶺南大學校舍,陳寅恪繼續擔任中山大學教授,為歷史系、中文系講授兩晉南北朝史、唐史、唐代樂府等三門課程。1953年,開始撰寫《論再生緣》。1958年,批判“厚古薄今”運動開始,陳寅恪受到批判,遂不再教課,專力著述。

新中國成立後,黨和政府對陳寅恪十分關懷,為他提供了良好的工作和生活條件。1954年春,國務院派原在清華任陳寅恪助教的

汪籛來廣州,迎陳寅恪赴京,任

中國科學院哲學社會科學部歷史研究所第二所所長。陳寅恪辭謝不就,推薦

陳垣代替。1955年3月,被選為科學院哲學社會科學學部委員。他同時還是第三、四屆

全國政協常委。1960年7月還任

中央文史研究館副館長。此外,自1956年,

陳毅、

陶鑄、

周揚、

胡喬木等中央領導人,都先後去看望過陳寅恪。陶鑄尊重陳寅恪的學識和人品,1957年親自關心他的助手配備和眼疾治療情況。1962年,他的右腿折跌骨,又給他派護士輪班照顧。當時胡喬木前往看望,關心陳寅恪的文集出版。他說:“蓋棺有期,出版無日。”胡喬木笑答:“出版有期,蓋棺尚早。”

晚年陳寅恪

在助手的幫助下,晚年的陳寅恪把《隋唐制度淵源論稿》《唐代政治史述論稿》《元白詩箋證稿》以外的舊文,編為《

寒柳堂集》《金明館叢稿》,並寫有專著《

柳如是別傳》,最後撰《寒柳堂記夢》。他的助手

黃萱曾感慨地說:“寅師以失明的晚年,不憚辛苦、經之營之,鈞稽沉隱,以成此稿(《柳如是別傳》)。其堅毅之精神,真有驚天地、泣鬼神的氣概。”

文化大革命開始之後,陳寅恪被戴上“資產階級反動學術權威”的帽子,他的著作也成了批判的對象。助手黃萱與公家所派護士三人相繼被趕走,僅自出資供輪班代替之護士一人得留。而抄家前後不絕。經此衝擊,陳寅恪的身體更見虛弱。臨終前,他囑咐把他在廣州的藏書全數贈送給中山大學圖書館。

1969年10月7日“晨五時半”,陳寅恪因心力衰竭,伴以腸梗阻、腸麻痹,在廣州逝世,享年79歲。11月21日,夫人唐篔辭世。“文革”結束後,組織上為他作了徹底平反,恢復名譽。

主要影響

歷史學

陳寅恪長期致力於史學研究工作,研究範圍甚廣,他對魏晉南北朝史、隋唐史、

宗教史(特別是佛教史)、

西域各民族史、蒙古史、古代語言學、

敦煌學、

中國古典文學以及史學方法等方面都作出了重要的貢獻。

陳寅恪早期治學範圍為西北史地之學,以古代東方語文為軸心,在

蒙古史、佛經、

敦煌學等領域開拓進取。他曾在

東方學最發達的歐美諸國特別是德國柏林大學留學多年,攻讀中亞、南亞、東北亞古代部族的語文。1926年他從德國歸來後至1931年,撰文二十餘篇,所論者主要是蒙元史、敦煌佛經等。這批當時學者難以企及的精心之作,給陳寅恪帶來了極大的學術聲譽,奠定了他在1940年代之前中國東方學首席的不移之位。

陳寅恪治學主旨“在史中求識”。繼承了清代乾嘉學者治史中重證據、重事實的科學精神,又吸取西方的“歷史演進法”,即從事物的演化和聯繫考察歷史,探究史料,運用這種中西結合的考證比較方法,對一些資料窮本溯源,核訂確切。並在這個基礎上,注意對史實的綜合分析,從許多事物的聯繫中考證出關鍵所在,用以解決一系列問題,求得歷史面目的真相。他這種精密考證方法,其成就超過

乾隆、

嘉慶時期的學者,發展了中國的歷史考據學。

魏晉南北朝史

陳寅恪以研究中古史的著述影響最大。他分析了

東漢以後,中國社會上儒家大族與非儒家寒族在政治上形成兩個不同的集團,其勢力的升降為當時政治演變的基礎。陳寅恪是

魏晉南北朝史研究的開拓者,涉及的領域相當廣泛,提出許多精闢見解。在對魏晉南北朝史研究的成果,不僅在許多方面都有開拓創建,而且有許多方法、結論至今仍發人深思,給人啟迪。他從等級性,宗法性、民族性、宗教性四大突出特點進行分析,使政治史和文化史的研究推向了深入。

其中,最值得關注的是關於民族與文化的歷史考察。在《

隋唐制度淵源略論稿》《唐代政治史述論稿》中,他反覆強調種族與文化問題是研究中古史最重要的關鍵。在民族融合與文化整合關係上,他提出“北朝胡漢之分,在文化而不在種族”的論點。這對研究中華民族融合史有著極其重要的意義。

陳寅恪對魏晉南北朝史研究最精湛的部分,也是他超越前人的方面在於:一是史料的擴充,如詩文與史實的互證、考古與音韻資料的套用、域外記載的採擷;二是分析方法的改進,即史法的進步。該書雖非陳寅恪的原著,但仍較為真實地體現了陳寅恪在魏晉南北朝史方面的研究成果。

隋唐史

隋唐兩朝共有三百多年的歷史,是中國中古時代的極盛時代。但是史家對這一時期歷史的許多重要問題研究得非常不夠,特別是對其文物制度淵源流變的研究,缺少符合歷史事實的論著。陳寅恪有鑒於此,於20世紀40年代初寫出了《隋唐制度淵源略論稿》,套用大量資料,系統地論述了從漢魏到隋唐文物制度的淵源和演變,對海內外學術界有重大影響。

另一方面,陳寅恪從“

古文運動”“

新樂府”“

行卷”三方面入手研究唐代文學。他把“古文運動”與民族意識,文化互動關係結合起來研究,提出了研究唐代文學新見解。在《論韓愈》一文中,指出古文運動的中心是恢復古代儒家思想的地位,韓愈等是走在古文運動中最前的人。他認為“新樂府”是中國文學逐步趨向下層的一個重要標誌,其價值與影響比陳子昂李白更為高遠,這種見解超越了前人。他是第一個對“行卷”進行全面研究的人,重要成就是發掘了“行卷”思潮。

在《唐代政治史述論稿》中用

宇文泰的“關中本位政策”所鳩合的集團興衰和分化,解釋唐代近三百年間統治階級的升降,論證充分,後來學者多所稱道。此外,他在書中,精細入微地考察了隋唐時期的主要制度,如禮儀、職官、刑律、音樂、兵制、財政諸制,發其源而究其變,提出關於“

關隴集團”的概念,為後學提示了一個巨觀地把握

西魏、

北周、

隋代至

初唐歷史發展基本線索的關鍵,具有重要的學術意義。

明清史

陳寅恪所著80餘萬言的《

柳如是別傳》為明清文學研究提供了許多價值的成果。他詳細考證了明末清初女詩人

柳如是的生平,精闢地詮釋了

錢謙益、柳如是詩文。他頌揚柳如是,贊同錢謙益的觀點,使人耳目一新。他為二人詩文進行箋證,反映明清之際的政治、社會狀況,是以詩論史的典範。該書不僅是陳寅恪檢驗自己畢生學術水平的一次綜合實踐,同時也是他一生治史思想的結晶。

蒙古史

在頗受學界關注的蒙元史領域,陳寅恪首先發表了《元代漢人譯名考》一文。此文所用資料豐富廣泛,在蒙古、波斯等文字原材料之外,還採用多種漢語文獻,吸納了

錢大昕以來的研究成果。之後,他一鼓作氣,發表了《吐蕃

彝泰贊普名號年代考》《靈州、寧夏、榆林三城譯名考》《

彰所知論與〈蒙古源流〉》《〈蒙古源流〉作者世系考》四篇研究《

蒙古源流》的系列文章。其共同的起點是同源異流版本的互校、比勘,以蒙文原本為主,用藏譯、滿譯和漢譯的異本予以參校。

這四篇文章中,以《彰所知論與〈蒙古源流〉》一文價值最大。《蒙古源流》是明朝萬曆年間內蒙古鄂爾多斯貴族

薩岡徹辰所著的蒙古史書,陳寅恪對這部史書用功頗深。這篇文章從《

大藏經》中考證出元朝國師

八思巴為

真金太子所著的《彰所知論》與《蒙古源流》之間的淵源關係,校勘、考訂該書的東方諸文種譯本,依據對漢、藏、蒙文獻的比較研究,第一次指出《蒙古源流》的基本觀念和編撰體裁,都取之於八思巴的《彰所知論》,《彰所知論》是蒙古史料的另一系統。這一研究結論對此後的蒙古史研究產生了較大影響。

而在《吐蕃彝泰贊普名號年代考》中,陳寅恪的考論綜合藏文、蒙文、滿文、德文、拉丁文資料,並結合漢文史籍及《

唐蕃會盟碑》,考證《源流》中“達爾瑪持松壘”即朗達爾瑪與可黎可足(即敦煌寫本中的乞里提足,亦即《新唐書·吐蕃傳》之彝泰贊普)的合稱,發千載之覆,受到傅斯年等學者的力捧。1952年,法國漢學家

戴密微在《

吐蕃僧諍記》中考證《唐蕃會盟碑》與吐蕃贊普名號時,大量徵引了陳寅恪的研究成果,認同他將乞里提足比定為彝泰贊普的觀點。

陳寅恪的蒙元史研究成果,成為中國蒙元史研究進入直接利用多種文字史料和運用新方法為特徵新時期的標誌,對後來的蒙史研究產生重大影響。

敦煌學

“

敦煌學”這一名詞,是陳寅恪於民國十九年(1930年)在其所撰《陳垣敦煌劫餘錄序》中首先提出的。他指出“敦煌學者,今日世界學術之新潮流也”。在該序中,就北京圖書館所藏八千餘卷敦煌寫本提出九個方面的研究價值,即

摩尼教經、唐代史事、佛教文義、小說文學史、佛教故事、唐代詩歌之佚文、古語言文字、佛經舊譯別本、學術之考證,為敦煌學研究指明了方向。他在敦煌學方面的研究方法有三:1、以

敦煌經卷證史,用敦煌資料釋詩;2、運用史書記載來解決敦煌資料中提出的問題,以史解經,以史考詩;3、將佛經典籍與

變文故事、變文故事與民俗小說結合起來進行比較研究,考察中國文學的源流變化。

陳寅恪的學術研究,雖然沒有傾力於敦煌學,但是卻在敦煌學資料的搶救、整理、敦煌學的確立及發展等各方面都作出了突出的貢獻,使敦煌學終於成為21世紀的“顯學”。陳寅恪從事敦煌文獻研究並把它納入到世界學術領域中,得到各國學術界的認可。

藏學

藏學作為一門學問研究,陳寅恪是開拓者之一。民國十六年(1927年),他在《大乘稻芋經隨聽疏跋》一文中提出西藏人

法成是唐代吐蕃沙門,為吐蕃譯經聖人,與唐代聲名顯赫的

玄奘同是溝通東西學術之人,澄清了在唐代佛教史上頗有意義的一個歷史人物的身份。

陳寅恪還積極促進當時國內對於藏文書籍文獻的保護和收藏,中央研究院歷史語言研究所曾存有陳寅恪整理的《西藏文籍目錄》,除此之外,還曾在流亡雲南蒙自時期撰寫《蒙古源流注》,該書稿系依據其蒙、滿文諸本,並參稽其所出之西藏原書、《

四庫提要》所謂“咖喇卜經”等者,考訂其得失,與沈乙庵書大異。另又花費了大量心血比勘佛經的梵、藏、漢譯本之異同得失而撰寫《校記》。可惜資料及文稿均毀佚於戰火。

陳寅恪的藏學研究,對後來學者從事民族史、邊疆史工作有三點啟示:1、重視語文材料;2、重視當地史料;3、重視對漢文史料的辨析。他的《吐蕃彝泰贊普名號年代考》等學術論文成為歷史語文學派在藏學研究中的範例,傳頌至今。

陳寅恪的朋友中,研究藏學者有多人,如

李方桂於解放前赴美,一直從事這方面的研究,發表有《馬重英考》等多篇論文。而受陳寅恪的影響,一些有志之士,如

于道泉、張熙、

王森等人以及一些學生,如

吳其昌、

姚薇元、

劉盼遂、

劉銘恕兄弟、林亮等人進行了程度不一的藏學研究。

突厥學

陳寅恪對中國

突厥學的直接貢獻,不在於譯釋突厥碑,而是對突厥史的研究,尤其是對唐朝與突厥汗國的政治關係史的研究。他摒棄了把突厥史為隋唐史附屬品的陳舊觀念,肯定“突厥在當時實為東亞之霸主”的地位;並以“外族盛衰之連環性”解釋唐與突厥間力量的迅速消長變化以及霸權地位的急劇轉化,表現出卓越的史識。對唐朝政治生活中占有十分重要地位的突厥籍和突厥化

蕃將,陳寅恪既揭示其社會基礎的演變,又論證了騎射技術和部落組織是蕃將特有的使用價值。

考據學

陳寅恪的著作,多屬考證性文字,但他的考據方法,已有別於傳統意義上的考據。他以考據為手段,在考證歷史事實的基礎上,還注意探求歷史發展的規律。陳寅恪在繼承乾嘉學者實事求是、精密嚴謹的考據之學時,也吸收了宋代學者追求義理的作風,注重探求歷史的規律。在西方歷史語言考證學派的影響下,他十分重視對語言工具的學習,並掌握了十幾門外語。他利用自己所掌握的語言工具,對中外文資料進行比較研究:在西方文化史學的影響下,他在歷史研究中引入文化史學觀點,從民族與文化兩個角度來進行研究,拓展了史學研究的範圍。在繼承傳統的前提下,陳寅恪對考據方法加以創新,形成了他獨具特色的新考據方法。其考據方法的特點即“詩史互證”與比較的方法。

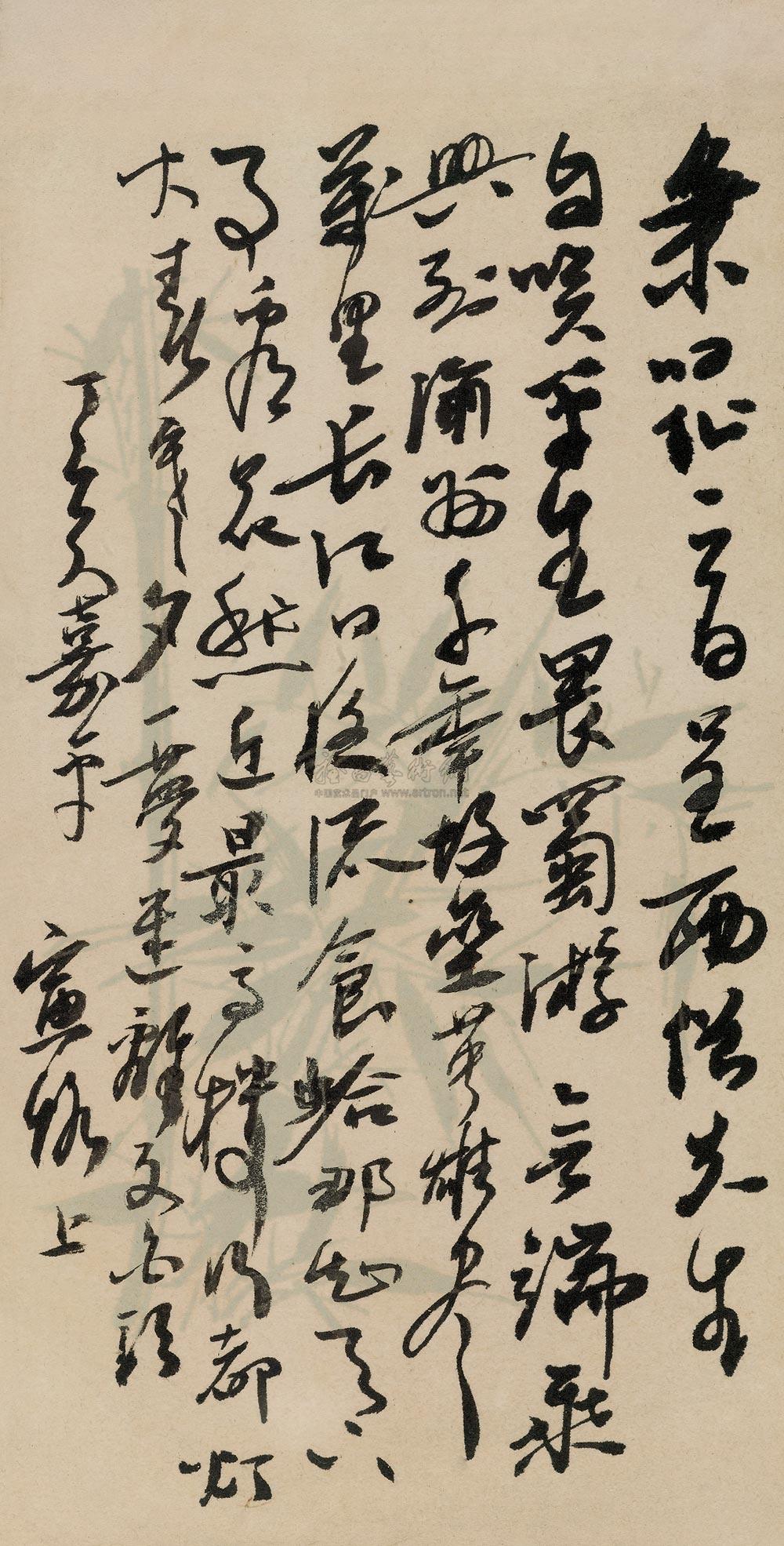

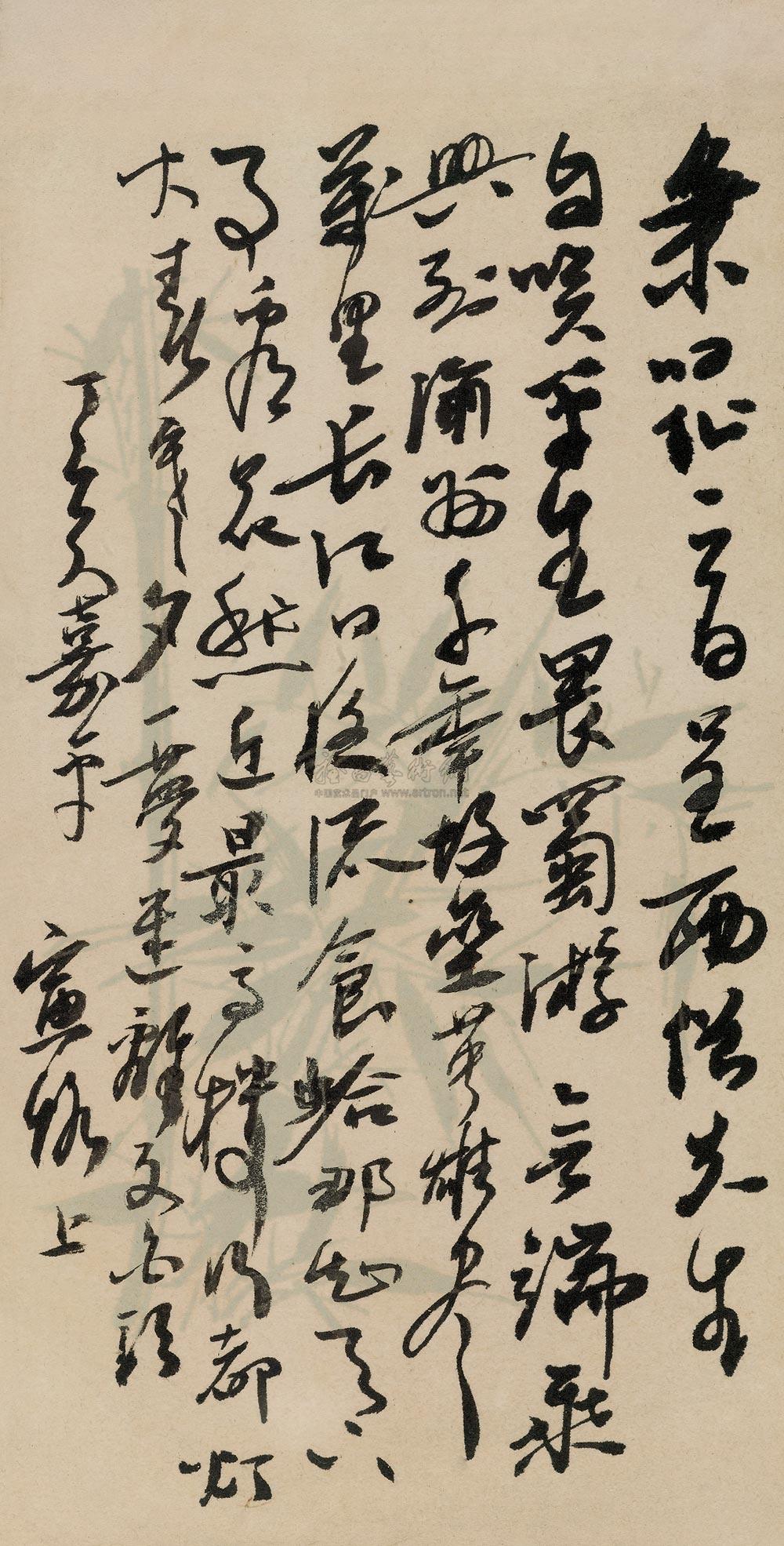

陳寅恪手稿

“詩史互證”是陳寅恪在研究中用得最多,最具特色的一種考據方法。雖然首先提出這種方法的並不是陳寅恪,但他把這種方法大量付諸實踐並取得了豐碩成果。他首先注意到唐詩的史料價值。因唐詩的作者來自社會各階層,唐詩中許多作品直接反映了現實生活,可以補正正史之不足及訛誤。除唐詩外,小說也可以用於證史。他還提出了利用小說證史應注意的一些原則。《柳如是別傳》是陳寅恪“詩史互證”的力作,此書通過箋釋錢謙益、柳如是的詩文,系統論述了明末清初的一系列重大歷史事件。陳寅恪“詩史互證”方法的運用,既是對史料範圍的擴展,也是對考據方法的創新。

比較的方法體現在他利用自己掌握的語言工具,進行中外文資料的比較研究,發現了許多前人未發現的問題,並闡明了自己的看法。他利用這種方法在蒙古史研究中獲得了許多成果;他還利用對音方法考證出史書中的一些地名,以及書籍在輾轉翻譯過程中出現的一些錯誤。與王國維一樣,陳寅恪也注重地上實物與地下實物的比較研究,特別是利用敦煌出土資料釋證文獻記載,並有許多發現。

陳寅恪的新考據學方法,豐富和發展了中國傳統文獻研究方法,在弘揚中國傳統文化方面具有重大意義,但他有些考據過於繁複冗長,這又是他的不足。

宗教學

陳寅恪對宗教學的研究,是他學術生涯的重要組成部分。他早年因受到系統的方法論訓練,又有深厚的駕馭語言文字的功底,使他能夠在宗教學研究里遊刃自如。他的學術研究在國際學界也為專家學者仰止。陳門家學有濃厚的佛學氣氛,陳寅恪之父

陳三立曾就學於佛學家

楊仁山的祗洹精舍,潛心修佛。長兄

陳衡恪自幼經受佛學薰習,且擅佛畫。

陳寅恪家人合照

蔣天樞在《陳寅恪先生編年事輯》中記敘:陳寅恪少時曾泛覽祖父所藏“浩如煙海”的古籍佛典。佛學研究是他的宗教學研究中最重要的內容。他利用豐富的語言學知識,開闢了南北兩傳比較研究的領域,注意研究中國佛教的源與流的關係,梳理佛教名相的產生和演變,指出了以往中國佛教翻譯的“誤譯”或“誤解”的問題。

佛教傳入中國後,往往因語文能力限制,不能與原本或其語言譯本對勘,陳寅恪最重外語研習。他研究佛教,能著重考證,並在考證中探討問題。

20世紀30、40年代,是世界佛學界對早期禪宗研究的高潮,陳寅恪先後對《

大乘起信論》和《

六祖壇經》的“

傳法偈”的問題發表了自己的看法。這些看法與當時國內一些著名學者並不一樣,自成一家之言。他還對當時國內佛學界和中國哲學界發起的

魏晉玄學的討論,提出了自己的意見,他所作的有關

支愍度的“心無義”學說的考證,至今也是最詳盡的一篇,可與

湯用彤《兩漢魏晉南北朝佛教史》的有關章節相互印證。他對武則天與佛教的關係的研究,也受到了中外學者的注意。此外,他對佛經翻譯和佛教文學也多有發微。

教育

陳寅恪自1926年留學回國後,就任

清華大學研究院教授,是當時清華“四大導師”之一。之後,成為清華大學唯一的中文系“合聘教授”,在師生中享有“蓋世奇才”“教授的教授”“太老師”等稱譽。在清華校園裡,不論是學生還是教授,凡是文史方面有疑難問題,都向他請教,而且能一定得到他滿意的答覆。大家稱他為“活字典”“活辭書”。他講課時,研究院主任

吳宓教授是風雨無阻,堂堂必到的聽課者;其他如

朱自清等水準很高的教授,也常到教室聽他講學。

陳寅恪手稿

哲學專家

馮友蘭,時任清華大學秘書長、文學院長,可每當陳寅恪上《中國哲學史》課時,馮友蘭總是恭敬地陪著陳寅恪從教員休息室走出來,靜靜地坐在教室里聽他講課。他講授的課程主要有《佛經翻譯文學》《梵文文法》《兩晉南北朝史》《唐史》《唐代樂府》《唐詩證史》等。

陳寅恪對學生的愛護無微不至,對學生生活乃到畢業後就業問題,也非常關心。他認為問答式的筆試,不是觀察學問的最好方法。做論文,要求新資料、新見解。他從不要求學生用死記方法,而是鼓勵思考,他更反對“填鴨式”的教育方式。“桃李滿天下”,對陳寅恪來說,當之無愧。他為國家培養了許多的優秀人才,其中不乏如

季羨林、蔣天樞等大師。

詩文

陳寅恪擅寫舊體詩。他佩服陶淵明杜甫,雖愛好李白及

李義山詩,但不認為是上品。他特別喜好平民化的詩,故最推崇

白居易,在他《論再生緣》中所以有“論詩我亦彈詞體”之句。有《詩存》問世。

歷史評價

梁啓超:“我梁某算是著作等身了,但總共著作還不如陳先生寥寥數百字有價值。”

《陳寅恪傳》封面

吳宓:“合中西新舊各種學問而統論之,吾必以寅恪為全中國最博學之人。寅恪雖系吾友而實吾師。”

嚴耕望:“論方面廣闊,述作宏富,且能深入為文者,我常推崇

呂思勉誠之先生、

陳垣援庵先生、陳寅恪先生與

錢穆賓四先生為前輩史學四大家。”

蔣天樞:“天桑下三宿,佛徒所戒,此固人人知之,而宓讀襄楷傳乃知楷之言天象實指人事,蓋當時濫刑多殺,士氣鬱湮,故致天變,襄楷等非方士,乃直諫之忠臣耳。要須久久誦讀方可盡寅恪詩中之意。寅恪細述其對柳如是研究之大綱。柳之愛陳子龍及其嫁牧翁,始終不離其民族氣節之立場、光復故物之活動。不僅其才高學博,足以壓倒時輩也。總之,寅恪之研究‘

紅妝’之身世與著作,蓋藉以察出當時政治(夷夏)道德(氣節)之真實情況,蓋有深意存焉。絕非消閒風趣之行動也。”

勞乾在回憶文章中說:“寅恪先生治學的範圍,據我所了解的,在歐洲時治學集中於歐洲諸國文字,以及梵文及西域文字。回國以後,就集中在本國歷史,尤其是魏晉南北朝至唐的制度方面,再就其中最重要的部分來說,梵文及南北朝唐代制度更是重點中的重點。若就梵文和南北朝唐代歷史比較,寅恪先生似乎更側重於南北朝唐代歷史方面。寅恪先生對於梵文是下過深厚功力的,他的功力之深在全國學人之中,更無其匹。不過,他站在中國學術發展的立場,權衡輕重。他覺著由他領導南北朝唐代歷史的研究,更為急需。所以他放棄了獨步天下的梵文知識,來在南北朝唐代歷史集中精力,就他所發表的研究成果來說,他的確能見其大。他認清了政治和文化的主流來作提綱挈領的工作。唐代誠然是中國歷史上一個重要的朝代,可是真正下工夫作工作的並不多。至於南北朝歷史,更是一片荒荊蔓棘。他在這個荒荊蔓棘之中開出大道來,今後南北朝及唐代的研究無論怎樣的開展,他的開創的功績確實不容疏忽的。”

張岱年:“陳寅恪先生博通多國的語言文字,以外文資料與中土舊籍相參證,多所創穫。……陳氏自稱‘平生為不古不今之學,思想囿於鹹豐同治之世,議論近乎曾湘鄉張南皮之間’,但是他的學術成就確實達到了時代的高度。”

錢锺書晚年說“陳先生學問之博實,無可質疑,然思想上是否通卓,方法上與記誦上是否有缺失,文筆是否有潔雅,自有公論,不容曲筆。陳先生通外國語至多,而與外國文史哲巨著,似未能通解”,他還曾在一封信中表達了自己的態度: “我很佩服他的博學,而對於他的思想始終牴觸。”

世人每稱先生為一代宗師,誠當之無愧。正當中國之大變局、世界之大變局,政歷四代,遊學東西洋十餘年,博文卓識,終生獻身學術。性極敏感,思富聯想,而又痌瘝在抱,常懷千歲之憂。誠曠世之大師,不世出之人傑。直可謂千種矛盾、萬種情思,胥可於先生一身見之。先生如精琢多面體之金剛石,一有光源即燦爛奪目。從先生可以見世界萬象,從世界萬象亦可以見先生。先生人雖沒,但其思想、學說之影響卻從未停止。

先生歷任各大學教授40餘年,從學之士遍及海內外。……陳寅恪先生的歷史研究與教學,獨闢蹊徑,迥不猶人。然立論平正通達,從求實中求教訓,與玩物喪志,煩瑣考證,不知所止者不同;與玩弄套語,信手拈來,不知所云者也有異。

蔡美彪:“陳先生博學廣識,他的著述涉及許多學術領域,對我國歷史學的發展產生過多方面的影響。”

余英時認為“陳寅恪自始至終是一位專業史學家”,且是“原創力異常豐富”的專業史學家,並指出:“無論就個人或民族言,他(陳寅恪)都持‘獨立之精神,自由之思想’為最高的原則。”

汪榮祖:“陳寅恪在現代中國史學上占有極其重要的地位。在國外影響也很深遠。陳氏的著作,一如乾嘉諸老的著作,大都是屬於考證、疏證、箋證、考釋之類,而不是有系統的史述。”

軼事典故

四不講

陳寅恪治學面廣,宗教、歷史、語言、

校勘學等均有獨到的研究和著述。他曾言:“前人講過的,我不講;近人講過的,我不講;外國人講過的,我不講;我自己過去講過的,也不講。現在只講未曾有人講過的。”因此,陳寅恪的課上學生雲集,甚至許多名教授如

朱自清、

馮友蘭、吳宓、北大的德國漢學家

鋼和泰等都來聽他的課。

考試怪題

1932年,清華大學舉行新生入學考試,國文系主任

劉文典約請陳寅恪為國文考試代擬試題。當時陳寅恪已定次日赴

北戴河休養,就匆匆草就普通國文試題——作文《夢遊清華園記》。另一題為“對對子”,上聯為“孫行者”。

陳寅恪

這次考試,結果一半以上考生交了白卷。對出“

胡適之”而獲滿分的考生,僅

周祖謨一人。答“

祖沖之”者,也視為符合要求,因“祖”“孫”尚可成對。還有一考生對以“

王引之”,對得也不錯。考卷中凡答“唐三藏”“

豬八戒”“

沙和尚”等都不及格。

當時正是白話文運動蓬勃發展之時,因此有人在報上批評清華大學食古不化,不應出怪題“對對子”考學生。陳寅恪對於用“對對子”形式為考題,提出四條理由:一、測試考生能否區分虛字和實字及其套用;二、測試考生能否區分平仄聲;三、測試考生讀書之多少及語藏之貧富;四、考察考生思想條理。陳寅恪的解釋文章一經發表,這場“風波”即告平息。

夫妻情深

陳寅恪自幼即體弱多病,“深恐累及他人”,所以直到中年仍未婚娶。其時,其父陳三立年逾古稀,見兒子婚姻還無著落,十分著急,甚至催促道:“你再不娶,老父就要做主包辦婚姻了!”陳寅恪請求寬以時日。一日,同事間閒聊中偶然提到女教師

唐篔家中懸一條幅,署名“南注生”,大家都不解其來由。陳寅恪的舅舅

俞明震乃清代學者,曾與清末台灣巡撫

唐景崧共事。陳寅恪讀過唐景崧的《

請纓日記》,了解唐氏的家世,知曉唐景崧別號“南注生”,再加上時間的推算,因而推斷唐篔是唐景崧的孫女。此後,陳寅恪便與唐篔結識了。民國十七年(1928年)8月,二人喜結連理。

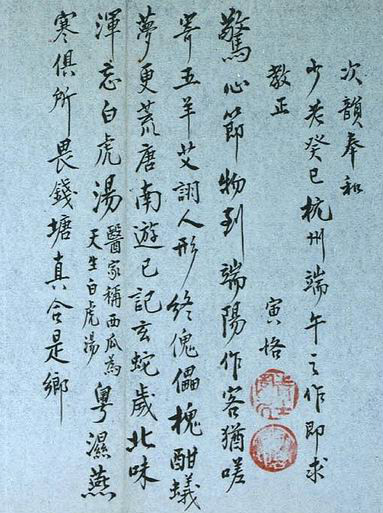

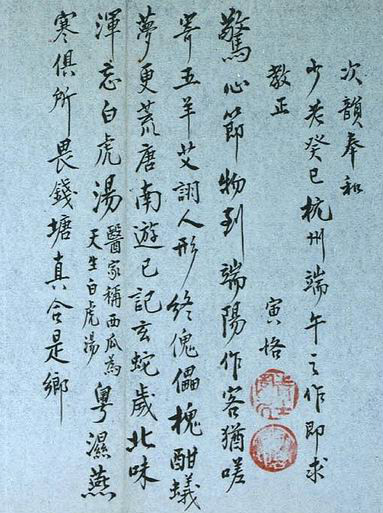

陳寅恪與唐篔婚後40餘年,感情誠篤純真。唐篔長於吟詠,且書法亦佳,一直以“詩弟子”自居,夫婦時相唱和,饒有情趣,尤其是兩相離別時,書信往來,經常以詩作互傾思念。

晚年陳寅恪摔斷股骨之後,長年臥床,唐篔又竭盡全力護理丈夫。在頻繁的政治運動中,陳寅恪所有的“聲明”、“抗議書”,乃至“交代材料”全出自唐篔的手筆,陳寅恪內心的痛苦、憂憤,應該說唐篔感受得最深切,也最剜心透骨,儘管如此,她卻總是努力用女性的全部柔情為丈夫帶去心靈的慰藉。1955年,在結婚紀念日時,陳寅恪題詩道:“同夢蔥蔥廿八秋,也同歡樂也同愁。”唐篔步原韻和道:“甘苦年年慶此秋,也無惆悵更無愁。”同年為陳寅恪祝壽,唐篔賦詩道:“今辰同醉此深杯,香羨離支佐舊醅。郊外餚蔬無異味,齋中脂墨助高才。考評陳範文新就,箋釋錢楊體別裁。回首燕都初見日,恰排小酌待君來。”尾聯滿懷深情地回首27年前二人初識情形,也表明自己雖然歷盡磨難,依然無悔當初的選擇。

陳寅恪經常對女兒說:“我們家裡頭,你可以不尊重我,但是不能不尊重你們的母親。”“媽媽是主心骨,沒有她就沒有這個家,沒有她就沒有我們,所以我們大家要好好保護媽媽。”

繁體豎排

陳寅恪對文字改革的鮮明態度,向為學界所知,他曾明示自己的著作一定要繁體豎排,否則寧可不出。

1956年,陳寅恪有詩《丙申春日,偶讀杜詩“唯見林花落”之句,戲成一律》。陳寅恪歷來持有中國文化本位主義的觀念,此詩恰是借詠花之事,發出他對觸動中國文化根基的文字改革的反感。

此後,關於陳寅恪所著文集出版物無不遵其遺願,繁體豎排。如

吳學昭所著的《吳宓與陳寅恪》一書,本書是通行的橫排簡體字,然而至陳寅恪的詩句或文章全部是用繁體字印刷的。

二無導師

新成立的國學研究院有四大導師,第一位是開創用

甲骨文研究殷商史的

王國維;第二位是

戊戌變法的核心人物,著述等身的

梁啓超;第三位是從

哈佛大學回國的著名語言學家

趙元任。三位導師性格迥異,但都大名鼎鼎。而四大導師中最晚到校的陳寅恪,在當時並不出名,與王國維、梁啓超、趙元任相比,陳寅恪既沒有顯赫的聲望,又沒有鎮服人心的學位。無著作、無文憑的陳寅恪受梁啓超(一說

吳宓)舉薦為導師時,一度為當時的清華校長

曹雲祥所拒絕。但事實是,遠在德國遊學的陳寅恪接到國學院導師的聘書時,年僅36歲。

1925年,陳寅恪的身影出現在清華園裡。令師生們驚嘆的是陳寅恪的博學,他在課堂上講授的學問貫通中西,連清華大學的教授們也常來聽。有人稱他為“活字典”,也有人稱他是“教授的教授”。

當年的華北學術界分成兩派,一派是本國培養的學者,另一派是有留學經歷的。本土派認為,洋派不懂國情,你的學問再高,也是隔靴搔癢,解決不了中國問題。留洋派就覺得本土派太迂腐,眼光太狹,不掌握現代化的工具,因而兩派互相瞧不起。但不管是哪一派,誰都不敢瞧不起陳寅恪,這在學術界堪稱傳奇。吳宓曾不無感慨地說道:“其歷年在中國文學、鳴學及詩之一道,所啟迪、指教宓者,更多不勝記也。”

語言造詣

陳寅恪精通梵文和多種西域古代語言。更有盛傳其通曉包括英、法、德、俄、

西班牙、日、蒙、

阿拉伯、梵、巴利、

突厥、

波斯、匈牙利、滿、藏、

希伯來、拉丁、希臘、回鶻、

吐火羅、

西夏、

朝鮮、印地、

暹羅等20餘種語言。考察其遊學經歷,陳寅恪應當掌握日語、德語、英語。

參考陳封懷回憶,陳寅恪應當掌握包括英語、德語、法語。考察其遊學所學課程,陳寅恪應當涉獵梵語,希臘語,巴利語。考察其所記錄筆記,陳寅恪應當涉獵藏文、蒙文、突厥回鶻文、吐貨羅文(土火羅文)、

西夏文、滿文、朝鮮文、

佉盧文、梵文、

巴利文、印地文、俄文、伊朗文(應當是

古波斯文)、

希伯來文。

眾所周知,學習一門語言,有聽說讀寫不同方面,而陳寅恪運用在學術研究中的,多聚焦於“讀”這一個層面,通過閱讀各種文字的文獻來立論舉證,而於其餘的聽、說、寫方面,則沒有明確證據。雖然陳寅恪所學習過的許多文字都是不必學會聽、說、寫的“死語言”,但就傳說中的英、法、日、德、俄、古希臘語和

拉丁語而言,除了英語、德語和日語外,對別的語言能否做到“精通”,也缺乏明證。而陳寅恪對歷史語言學和“死文字”的運用,並非專注於通曉語言本身,更非是將學習外族文字作為奇巧淫技式的學問展示,他更多的還是借用語言為輔助工具,其學問的核心關照,還是海內文明、中土史地。如他研習蒙文和藏文,是為了讀佛經。不了解蒙、藏文,對佛經的原典不能有真切的了解。後來他在清華任教的時候,仍然每禮拜進城向鋼和泰學習梵文。

生活情調

陳寅恪喜愛美食。在西方留學多年的經歷,使他養成了吃

西餐的習慣。民國元年(1912年),陳寅恪第一次留學歸國,在家中自修中文,與侄子

陳封懷同居一室。一日,陳寅恪想邀請陳封懷到上海一家西餐館就餐,無奈囊中羞澀,只好典當口袋中的懷表,叔侄二人才得以到西餐廳大快朵頤。陳寅恪喜吃西餐的這一愛好至老不衰。幾十年後,陳封懷調到廣州任職,已經目盲的陳寅恪又邀請陳封懷到廣州沙面吃正宗西餐,興致不減當年。

西餐之外,陳寅恪還喜歡吃乾煸豆豉苦瓜、“帽蓋子蛋”、炸饅頭片、雲南玫瑰大頭菜、熏魚、火腿等美食,但卻不喜水餃。

生活中的陳寅恪,還喜歡花草,常在居所的庭院周圍種滿絲瓜、葫蘆、金瓜、喇叭花、竹子等植物;在花中,陳寅恪又特別喜歡

臘梅和

海棠。陳寅恪的三位女兒在《

也同歡樂也同愁》一書中回憶道:“父親喜歡臘梅,家裡有一株臘梅,長得不好,冬天只開幾朵花,但仍可聞到香味。”他也喜歡動物,尤其喜歡貓。閒暇休息時,陳寅恪常常抱起家中的貓,放到自己的腿上,撫摸嬉戲,與貓同樂。在家具中,陳寅恪特別喜歡藤製家具,因此,他的客廳、書房裡擺放的全是大靠背的藤椅。

名字讀音

關於陳寅恪名中“恪”的讀音,多年以來一直存在著分歧,有kè和què兩種說法。其中部分與陳寅恪有直接、間接關係(家人、弟子、陳寅恪任教過的高校、文化學術界)的人,出於對陳寅恪的景仰和對què音的感情,堅持只能念què不能念kè的觀點。但按修水

客家方言,讀“恪”字為古入聲ko,所謂老家客家方言讀恪為què的說法應屬誤傳。而按照

商務印書館出版的《現代漢語詞典》(2002年增補本)等辭書的觀點,“恪”也應讀作“克”(拼音:Kè)。陳寅恪本人在1940年5月致英國牛津大學的英文親筆信的署名是“Tschen YinKoh”。另據後人對清華圖書館元老

畢樹棠的採訪,畢樹棠曾提到自己詢問過陳寅恪,為什麼不跟著大家讀“què”或“quó”。陳寅恪告訴畢樹棠,“恪”應讀“ke”音。畢樹棠又問:“為什麼大家都叫你寅què你不予以糾正呢?”陳寅恪認為無此必要。經相關調查,讀què應該是一種方音北移後的變異。因此,陳寅恪名諱的正確讀音應為kè。

陳寅恪1945年赴英國手填護照,署名Chen_Yin_Ke

人際關係

親屬

關係 | 姓名 | 簡介 |

|---|

| | |

| | 字伯嚴,號散原。清末民初詩人。光緒十二年(1886年)進士,曾任吏部主事。 |

| | 山陰人 俞明震之妹, 俞大維之姑母。能詩而擅鼓琴,有《神雪館詩集》(未刊)。 |

| | 字師曾,號朽道人、槐堂。美術家、藝術教育家。曾在通州師範學校、長沙第一師範、北京女子高等師範學校、北京高等師範學校、北京美術專門學校任教。 |

| |

| |

| 字彥上。古典文學研究專家。曾任武漢大學外文系法語教授、系主任。 |

| | |

| | 台灣巡撫 唐景崧的孫女。民國十七年(1928年)二人結婚。 |

| | |

| | |

| | |

|

學生

主要作品

名稱 | 發表時間 | 備註 |

|---|

| | |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 刊載於《清華學報》6卷1期時名《<三國志>曹沖華佗傳與印度故事》 |

| | |

《<彰所知論>與<蒙古源流>(蒙古源流研究之三)》 |

|

|

| |

|

|

《斯坦因Khara-Khoto所獲西夏文<大般若經>考》 |

|

|

|

| |

| | |

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

| |

| |

| |

| |

註: 《元白詩箋證稿》(1950年初版)諸篇章則不另外列入。 |

|

後世紀念

墓地

陳寅恪與夫人

唐篔相繼逝世後,二人的骨灰先是暫存火葬場,後暫存銀河公墓,因“文革”問題一直未能真正平反,各地政府不願接受陳寅恪的遺骨。直到2003年,他才與夫人合葬於江西

廬山植物園,是為陳寅恪墓,墓碑旁一大石上由畫家

黃永玉鐫刻陳寅恪終生恪守的“獨立之精神,自由之思想”。

故居

陳寅恪故居位於位於廣東省

中山大學校區東南區1號。陳寅恪晚年曾在此居住長達16年,1969年後其家被迫搬出。幾經變遷後,該樓逐漸陳舊。2007年,中山大學著手該樓的修繕工作,準備在此建立“陳寅恪故居陳列館”。2009年10月7日,在陳寅恪逝世40周年紀念日,陳列館完成修繕,大廳內陳列著陳寅恪手拄拐杖傲視前方的半身塑像。香港中文大學教授

饒宗頤題寫了“陳寅恪故居”的門匾。

陳寅恪故居

紀念著作

紀念活動

2019年10月12日,在陳寅恪逝世50周年之際,“陳寅恪與近代中國的學術與思想——紀念陳寅恪先生逝世50周年學術研討會”在北京大學靜園二院208會議室舉行。