人物生平

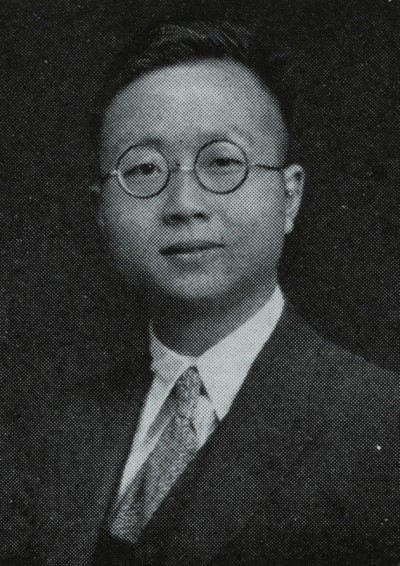

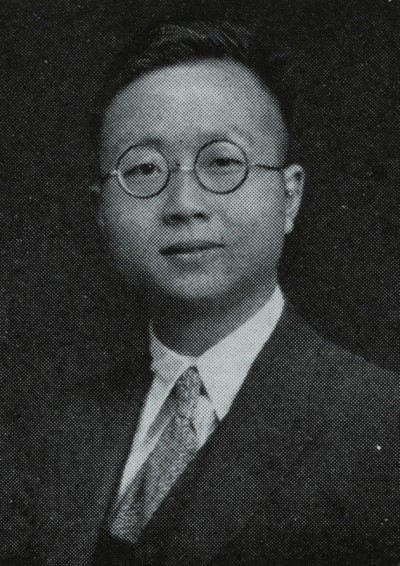

潘光旦

潘光旦1913年,江蘇省政府咨送北京清華學校。

1926年回國後至1952年,先後在

上海、

長沙、昆明和北京等地多所大學任教授。曾先後兼任

清華大學及

西南聯大教務長、社會系主任以及

清華大學圖書館館長等職,畢生致力於愛國民主事業,倡導民主自由思想,於1941年加入

中國民主同盟,歷任民盟第一、二屆中央常委,第三屆中央委員。建國後,曾先後擔任政務院文化教育委員會委員、 政務院文化委員會名詞統一委員會委員、全國政協第二、三、四屆委員。

1952年全國院系調整,社會系學科被撤銷,潘光旦遂調入

中央民族學院,主要從事少數民族歷史的研究。

1957年反右派鬥爭中被錯劃為右派分子,是人類學、民族學界著名五大

右派(

吳澤霖、潘光旦、

黃現璠、

吳文藻、

費孝通)之一。他的“罪名”之一就是所謂“破壞民族關係”。他在土家族民族識別中辛勤而傑出的工作竟然成了右派罪行之一, 潘光旦和

費孝通愛散步,傍晚時分,常看見這二個人到校門外散步。那些不知青紅皂白的小學生爭相圍觀,呼叫那個大胖子(費先生)是右派人物,還在後面向他們扔石頭。更大的不幸還在後面,“

文化大革命”時被抄家、批鬥,在醫院,潘光旦已經成為危重的病人,卻得不到任何治療,為了尊嚴,他堅持回到自己的家裡。

1966年,潘光旦被辱罵為“流氓教授”。

紅衛兵命令先生到清華園一角除草。先生以衰老之年,殘廢之軀,無辜成為暴力的實施對象。獨腿的潘先生因不能像正常人蹲著工作,曾懇求攜一小凳,以便於坐,竟遭到昔日的學生拒絕。他被迫坐於潮濕的地上,像畜生一樣爬行著除草。

1967年5月,先生病重,膀胱及前列腺發炎,小腹腫脹如鼓,便溺不通,不獲醫治,慘痛哀號數日。

1967年6月10日晚上,老保姆看到潘光旦情況不好,急忙請隔壁的

費孝通過來。潘光旦向費孝通索要止痛片,費孝通沒有,他又要安眠藥,費孝通也沒有。後來,費孝通將潘光旦擁入懷中, 潘光旦遂逐漸停止呼吸。費孝通哀嘆“日夕旁伺,無力拯援,淒風慘雨,徒呼奈何”,直至老師停止呼吸。

1979年,潘光旦右派問題獲得平反。

思想和貢獻

教育界知道潘光旦的不多,了解其教育思想的人就更加少了。潘光旦早年留學

美國,學成歸國後在上海、長沙、昆明、北京等地多所大學任教,在20世紀二三十年代中國思想文化界群星璀璨、名人濟濟的行列中,以其學貫中西、博通古今的學問和卓然不群的獨到見識成為一位光彩照人的學界泰斗。

潘光旦(左二)與同時代的學者們

潘光旦(左二)與同時代的學者們潘光旦一生都在力倡的通才教育思想是留給後人的一份寶貴的精神遺產,當我們走過了近50年的專業化教育的彎路,且痛感這一彎路帶來的國民人文素質衰退的時候,重提潘光旦,重溫一下這位集科學家的睿智和文學家的文采於一身的教育家的思想,重新認識一下他“發揮了中國儒家的基本精神,利用現代科學知識力圖為人類尋求一條中和位育、遂生樂業之道”(費孝通語)的卓有成效的探索,對正在呼喚通才教育和人文關懷的當代中國教育界是大有裨益的。

學術成就

研究中國現代教育,潘光旦是位繞不過去的人物,在中國現代教育史上,他是最早發現專業化教育弊端,並提出通才教育思想的那代教育家之一。他在教育上的最具特色的貢獻是提出了“位育”之道——這可能是中國學界自

嚴復後將傳統文化精神與西方先進的科學知識進行結合的最早成功的範例。

潘光旦與土家族民眾拉家常

潘光旦與土家族民眾拉家常主要著作

《中國家庭之問題》

《日本德意志民族性之比較的研究》

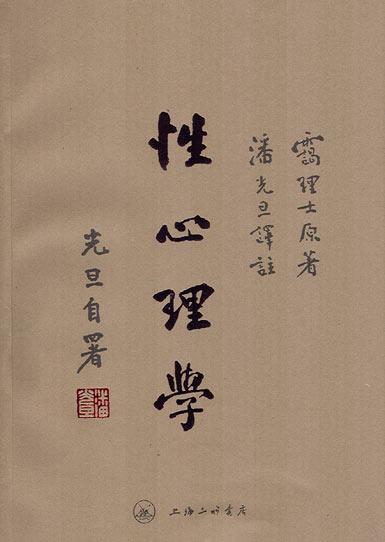

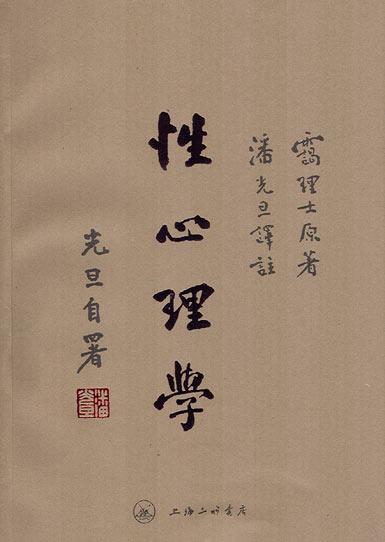

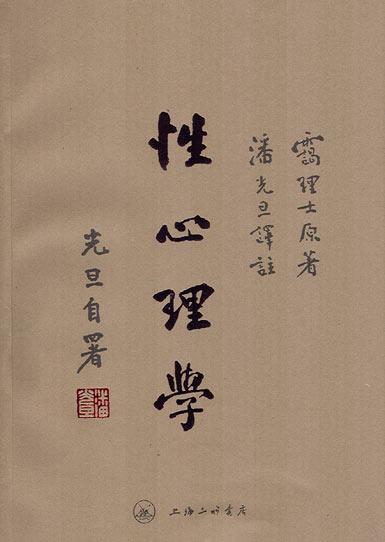

潘光旦《性心理學》

潘光旦《性心理學》《讀書問題》

《畫家的分布、移植與遺傳》

《近代蘇州的人才》

《明清兩代嘉興之望族》

《家譜學》

《優生概論》

《人文史觀》

《民族特性與民族衛生》

《優生與挑戰》

《政學罪言》

《優生原理》

《蘇南土地改革訪問記》

《中國境內猶太人的若干歷史問題——開封的中國猶太人》

《湘西北的“土家”與古代的巴人》

另有譯著《性心理學》等。《性心理學》原著作者英國性心理學大師靄理士(Henry Havelock Ellis 1859-1939),是與

弗洛伊德齊名的性心理學泰斗。

教育思想

重讀潘光旦

重讀潘光旦在1949年以前那些談教育的著述,重溫他在三四十年代形成的教育思想,重現潘光旦教育理論的現代意義,重新解讀潘光旦在教育上恪守並踐行的那些具有永久價值的東西。

顧毓琇與清華同窗聞一多和潘光旦(右一)

顧毓琇與清華同窗聞一多和潘光旦(右一)為什麼近代中國會出現教育技術化的不良傾向?

潘光旦明確提出教育必須以每一個人為目的,必須在每一個人身上著手,教育的主要目的是為了完成一個人,教育的最大目的是為了促進個性發展,教育的最終目的是讓受教育者完成“自我”,把自我推進到一個“至善”的境界,成為“完人”。專家人才必須完成人的教育後才能成為完整的“人”的意義上的專才,否則只能是優良的工具。

作為一名傑出的教育家,潘光旦並沒有停留在對中國近代教育對不起青年與國家的地方的梳理與概括上,他在有關著述中進一步回答了關心教育的人們在讀了他對近代中國教育的概括後可能提出的疑問:為什麼近代中國教育會背離對人的全面培養這一根本原則?為什麼會出現教育的專業化技術化的不良傾向?

潘光旦深入考察

潘光旦深入考察潘光旦發現應該以人為研究本體的社會科學並沒有拿人做對象,社會儼然成為一新的本體,於是社會科學成了從社會到社會的本本,成了隔靴搔癢不著痛處的空談。而作為社會科學一種的教育,其下手與對象也就不能無誤了。於是教育成了“社會教育”,“教育的目的是社會的”,“教育必須配合社會需要”——這些說法乍聽起來頗有些冠冕堂皇,然而潘光旦指出,正是這些冠冕堂皇的說法及做法,才使教育誤入專業化、技術化歧途。專制主義政體的國家裡,教育的專業化技術化是很普遍的現象。不過,也應該看到,在市場經濟不成熟的社會裡,雖然沒有了極權統治,卻也會出現教育的專業化、技術化現象,這是長時期的極權統治留下的幽靈仍然左右著人們的觀念行為的緣故,是缺少思想的人們只會從眼前利益著眼行事的結果。市場需要專業技術人才,急功近利的人們又迫不及待地希望受教育者儘快成為人才,於是學校在市場的導向和人們需求的吸引下熱衷於搞專業化、技術化的速成教育,這也是一種滿足“社會需要”的教育。不過此時的“社會教育”已從先前的為極權統治者培養奴隸變成了為金錢培養奴隸罷了。毋寧說都不是潘光旦所說的培養“健全的、完整的人”的教育。

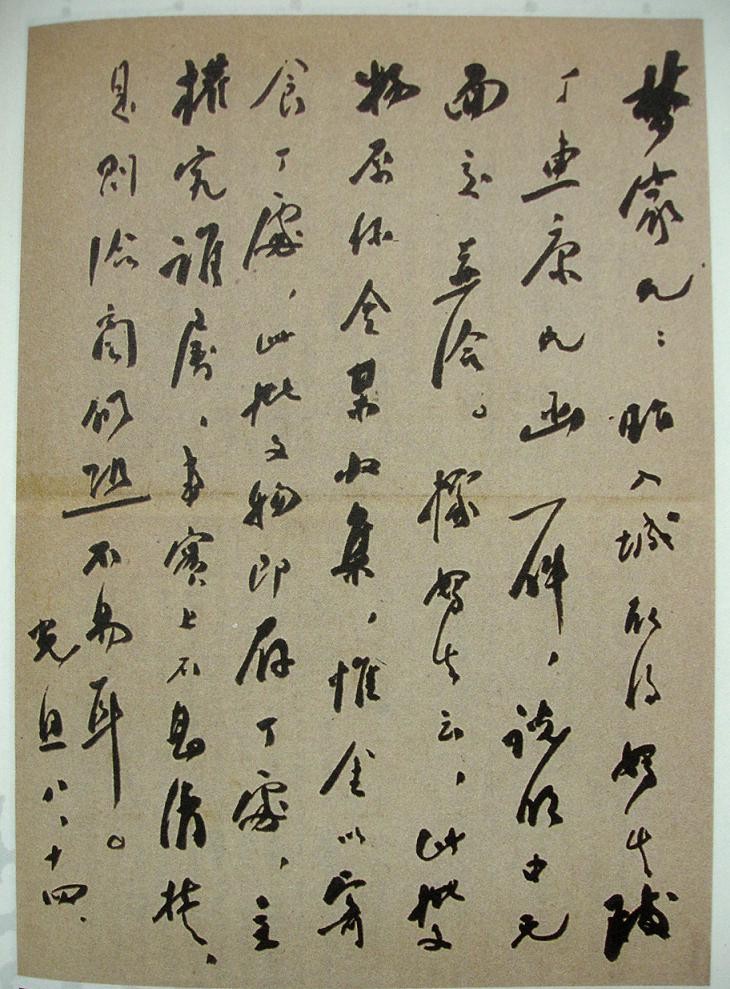

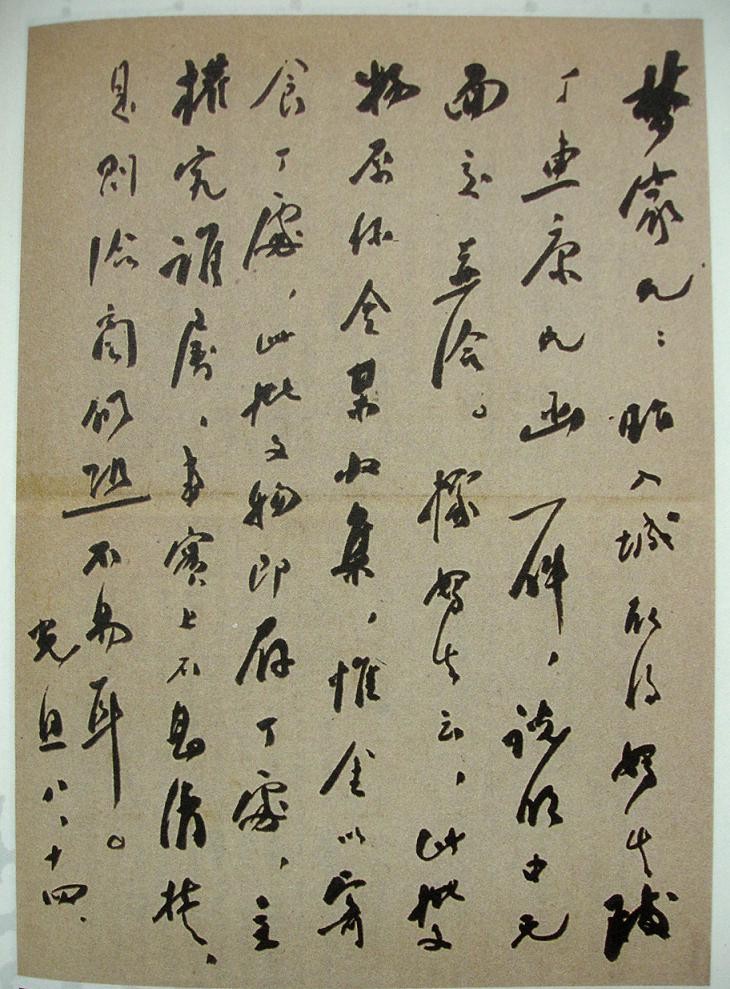

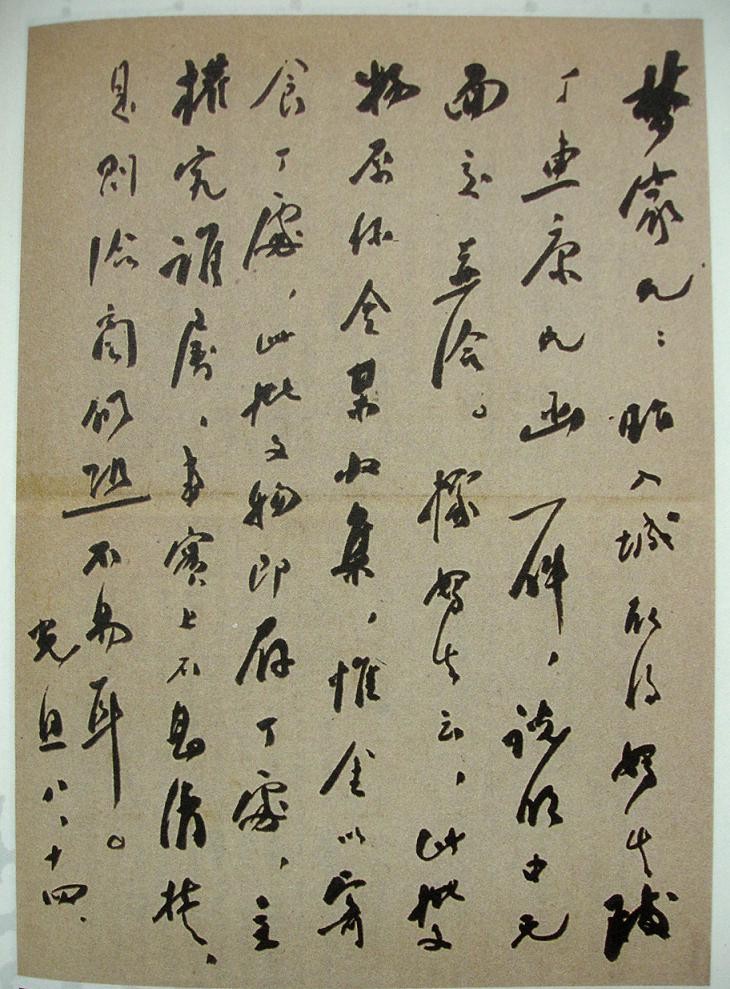

潘光旦致陳夢家信

潘光旦致陳夢家信究竟怎樣才是“人”的教育?

讓受教育者學會區分是非真偽,使這種辨別力不僅僅限於科學家、哲學家;學會辨別善惡榮辱,使這種辨別力不限於政治家、社會活動家;學會識別利害取捨的途徑,使這種辨別力不限於商人和企業家;學會美醜精粗的鑑賞的能力,使這種審美能力不限於文學家、藝術家。人由“自求”至“自得”,便是水到渠成。

怎樣才是人的教育?這個問題幾乎貫穿在潘光旦的所有著述中,下面讓我們看看潘光旦都是怎樣“回答”這個問題的:

潘光旦認為人的教育是“自由的教育”,以“自我”為對象。自由的教育不是“受”的,也不應當有人“施”。自由的教育是“自求”的,教師只應當有一個責任,就是在青年自求的過程中加以輔助,使自求於前,自得於後。大抵真能自求者必能自得,而不能自求者終於不得。潘光旦在這裡特彆強調的培養學習興趣、激發學習動力是“

自由教育”的精義,只有這樣,教育才能真正進入“自我”狀態。所謂“自求”至“自得”,便是水到渠成了,“自我”便達到了教育的目的——成為“自由的人”。也就是前邊談到的“至善”境界裡的健全的、完整的人。

潘光旦用先秦的一句老話概括了這種“自由的人”:自知者明,自勝者強。他進一步解釋:“明”就是西洋人所說的“認識你自己”;“強”就是戰勝自己,能控制自己欲望情緒。一個人認識了整個世界,全部歷史,而不能認識自己,這個人終究是一個愚人。一個人征服了世界,征服了全人群,而不能約束自己的喜怒愛憎,私情物慾,這個人終究是一個弱者,弱者與愚人怎配得上自由?實際上自知(認識你自己)不是一下子可以完成的,而是貫穿在受教育者的全部學習過程,在這個過程中,教育教人認識自己,尤其認識自己在能力上的限制,教人破除成見,少受些成見的蒙蔽。潘光旦所說的“能力上的限制”,不是指技能說的,而是指人的天性局限,

黎鳴先生對這種“局限”有過很精闢的概括,他認為在一切人身上都存在著一種先天本能,即人性原惡,主要特點是任性、懶惰、嫉妒,這是人皆有之的原始精神病態,是一種天生的人性局限(見《

中國人性分析報告》,

中國社會出版社)。

潘光旦教授昆明舊居

潘光旦教授昆明舊居潘光旦提出的教育應該教人認識自己,就是認識到這種“局限”,從而培養起克服這種“局限”的能力(意志力、毅力),少受些成見的蒙蔽,實質上就是

啟蒙教育。因為在專制主義統治下,“成見”太多,蒙蔽了人們的思想,約束了人們的精神,使人的個性受到極大的戕害,人只有從這種“成見的蒙蔽”中掙脫出來,才能走向成熟,才能擁有理智,才能真正有了自知之明。自勝(戰勝自己)也不是一勞永逸的,而是長期的磨練,這種磨練尤其體現在日常的一些小事情上,就像

高爾基所說的“哪怕是對自己的一點小小的克制,也會使人變得強而有力”,在克服人性原惡(任性、懶惰、嫉妒)、改變這種先天性局限中,誠如

黎鳴先生在《

中國人性分析報告》中說的,既要靠外部力量,更要靠內在人性的精神力量。所謂外在力量,即客觀上的壓力:由人與人之間、人與自然間出現的壓迫、飢餓、寒冷、疾病、死亡……所謂內在精神力量,即指人的自我控制力,那種在各種欲望的躁動中能夠自我約束、控制住自己的精神力量。這種力量不是先天具有的,是後天習得的,特別是在青年期教育中通過不斷地戰勝自己培養起來的。

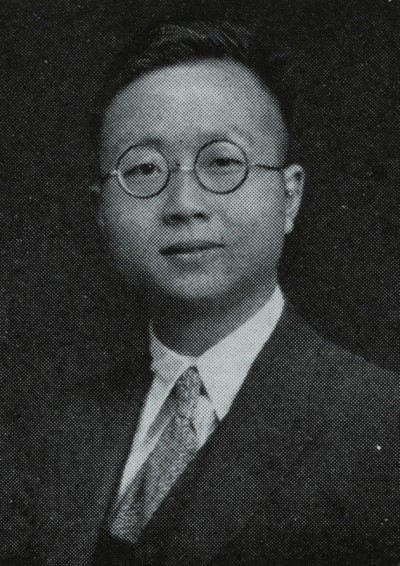

潘光旦

潘光旦由此看來,教育就是教人“認識自己”與不斷“戰勝自己”的過程及在這一過程中對“自我”的培養。潘光旦之所以批判近代中國教育的專業技術化傾向,是因為原本以“自我”(學生)為主體的教育變成了教師為主體,學生只是被動地接受訓練(灌輸與考試),教師的功用僅是實用意義上的教學而不是教育,學生的“認識自己”大都是通過考試成績實現的,顯而易見,這種“認識自己”是極其片面有限的,所謂人的全面培養也就無從談起了。潘光旦認為中國近代教育中的德、智、體劃分是十分牽強的,不能涵蓋“健全的、完整的人”的全部內容,在教授方式上絕對劃分也是不可能的。

他在考察歐美教育時發現西方社會的教育旨趣有這樣六個方面:關於健康的、關於財富的、關於道德和宗教的、關於美的欣賞的、關於智識的探求的、關於政治和人我交際的,潘光旦將其歸納為德、智、體、群、美、富。這“六育”中,群、富先前教育中未曾提及過,潘光旦個別作了這樣的解釋:群育就是培養協作精神及處理人與人之間的關係的能力,所謂富育就是培養吃飯能力、並在生計上富裕的能力。這樣的“面面俱到”看上去是很全面的,足以完成“健全的、完整的人”的教育,然而潘光旦認為事實上沒有見過從事教育的人採取這樣多邊形的教育方式,事實上恐怕也無從採取,也是辦不到的。這六個方面在教育上是整體,是各方面的協調發展,實踐中對任何一方面施教,都不是孤立地、單一地進行,都要或多或少地涉及到其他方面。潘光旦特別指出,除非教學內容與教的方法根本有了錯誤,否則不會有任何單方面純粹意義上的教學。正是緣於這個原因,才要求教師不應該是專家,而應該是通才。

1949年陳毅參觀清華大學,潘光旦(左二)

1949年陳毅參觀清華大學,潘光旦(左二)批評教育部門

基於上述認識,潘光旦對當時的教育部門(1939年)在學校里設立訓導處給予了嚴厲批判:近代教育把所謂訓育從教育中間劃分出來,根本就是一個錯誤,是失敗的一個招認。潘光旦認為教育的對象就是人生,教育就是人生,學習與做學問的目的都是做人,學問不能離開生活而獨立,如今把訓育從教育里劃分出來,使訓育與教育成為並立對待的東西,其結果於受教者是有害無益的。潘光旦進一步解釋,人的心理活動至少有三方面:意志、情感、理智,有效的教育就是使這三方面共同協調地發展,所謂訓導的意義也都在其中了。將教育與訓導劃分出來的教育只會灌輸知識,開發理智,其他如意志、情感諸方面是無法可施的,這樣,一個人的品性是不平衡的,教育的結果不會是一個健全的完整的人。

鑒於“人的教育”是任何一方面都不能單獨施教的統一體,是價值意識教育的整體,因此,潘光旦特別看重教師的言傳身教,看重教師的表率作用。他提出要慎擇師資,選擇教師不僅要看他的學識多少,學問深淺,更重要的是他的學識對他個人的日常生活已經發生了多少良好的影響,所謂學識與個人操守之間是否是貫通的,也就是教師在言語舉止、工作作風上表現出的氣質風度。

潘光旦等人與當地老人談土家文化

潘光旦等人與當地老人談土家文化這種與人的學養貫通的氣質風度,對學生尤具潛移默化的作用,尤具偶像的魅力,人在青年期都有崇拜偶像的天性,因此教師的深厚的學養與嚴謹操守相貫通的氣質風度是教師必須具備的資質。潘光旦認為教師風度的表率作用遠遠勝過訓導中實行的那些生活戒條和所訂的幾種獎懲功過的條例。因此,當“素質教育”成為21世紀的中國教育界的主流說法時,且莫忘記提高教師的素養才是“素質教育”中至關重要的第一步!

教育只能產生並光大於教育對象生存的土壤

教育只能產生並發揚光大於教育對象生存的土壤。歐美教育的土壤,是歐美的歷史背景,歐美的文化傳統,歐美的風土人情,即歐美的實際國情。顯而易見,中國的國情與歐美是迥然不同的。

今日一些年輕人到歐美轉了一圈回來,便大談“素質教育在美國”、“素質教育在西方”,與中國國情實際又能怎樣?關於這個問題,潘光旦在1932年寫的文章里有這樣一段話:“甚盼中國教育與歐美宣告獨立,而新教育的領袖,應根據中國的需要,在中國國內養成之”,“新教育應當因地制宜”。潘光旦“盼中國教育與歐美宣告獨立”,是因為教育只能產生並發揚光大於教育對象生存的土壤。

最後想特別指出的是,學習潘光旦的教育思想,在感嘆其博大精深之餘,更敬仰他的那種為提高中國人的智識水平,為提升中華民族的審美情操,為富國強民而獻身教育的崇高精神。誠如他的關門弟子

費孝通先生所說的:“先生用了畢生之力,不顧身體上的和社會上的種種常人難以克服的缺陷和劫難,堅持學習各項先進的學科,去認識人的生理和心理基礎,人的社會行為和規範,以及對人處世的法制和倫理道德,力圖為人類尋求一條‘中和位育、遂生樂業之道’。”今日的中國教育界誰能想到,向中國教育、向人類提供了豐富的思想寶庫,並以自己高尚的人格魅力和崇高的道德情操彪炳史冊的潘光旦先生竟是一位歷盡苦難、身患殘疾的人?面對這樣高山景行的先輩賢哲,能不肅然起敬、能不赫然地深省自問:我們應該怎樣繼續潘先生曾經獻身的教育事業?

人格和境界

《費孝通談潘光旦先生的人格和境界》,全文如下:

在我和潘先生之間,中國知識分子兩代人之間的差距可以看得很清楚。差在哪兒呢?我想說,最關鍵的差距是在怎么做人。潘先生這一代人的一個特點,是懂得孔子講的一個字:己,推己及人的己,懂得什麼叫做己。己這個字,要講清楚很難,但這是同人打交道、做事情的基礎。

1924年,潘光旦在美國達特茅斯學院

1924年,潘光旦在美國達特茅斯學院潘先生這一代知識分子,首先是從己做起,要對得起自己,而不是做給別人看,這可以說是從己裡邊推出來的一種做人的境界。社會上缺乏的就是這樣一種做人的風氣。年輕的一代人好像找不到自己,自己不知道應當怎么去做。作為學生,我是跟著他走的。可是,我沒有跟到關鍵上。直到現在,我才更清楚地體會到我和他的差距。

潘先生這一代人不為名,不為利,覺得一心為社會做事情才對得起自己。他們有名氣,是人家給他們的,不是自己爭取的。他們寫文章也不是為了面子,不是做給人家看的,而是要解決實際問題。這是他們自己的“己”之所需。

有些文章說潘先生“含冤而死”,可是事實上他沒有覺得冤。這一點很了不起。他看得很透,懂得這是歷史的必然。他沒有怪

毛澤東。他覺得“

文化大革命”搞到那個地步不是毛澤東的意思。為什麼呢?他推己及人,想想假定自己做毛澤東會是什麼樣的做法,那根本不會是這個做法。因此不應該怪他。這就是從“己”字上出來的超越一己榮辱的境界。潘先生經歷了災難,可是他不認為應該埋怨哪一個人。這是一段歷史的過程。造成他的人格和境界的根本,我認為就是儒家思想。儒家思想的核心,就是推己及人。

毛澤東與潘光旦

毛澤東與潘光旦費孝通先生這么講,既是感性的描述,也是理性的分析。作為面向未來的學者,我們自己的確需要經常反思一下自己,問一問自己對自己是否做過深刻的反省,是否能夠稱得上一個真正的做學問的學者。

如果一個人停留在怨天尤人的境地,缺乏作為戰士的奉獻精神,那么這樣的人是不能成為真學者的。換一種說法,這種人是逃不脫真學者的眼睛的。

潘光旦

潘光旦 潘光旦(左二)與同時代的學者們

潘光旦(左二)與同時代的學者們 潘光旦與土家族民眾拉家常

潘光旦與土家族民眾拉家常 潘光旦《性心理學》

潘光旦《性心理學》 顧毓琇與清華同窗聞一多和潘光旦(右一)

顧毓琇與清華同窗聞一多和潘光旦(右一) 潘光旦深入考察

潘光旦深入考察 潘光旦致陳夢家信

潘光旦致陳夢家信 潘光旦教授昆明舊居

潘光旦教授昆明舊居 潘光旦

潘光旦 1949年陳毅參觀清華大學,潘光旦(左二)

1949年陳毅參觀清華大學,潘光旦(左二) 潘光旦等人與當地老人談土家文化

潘光旦等人與當地老人談土家文化 1924年,潘光旦在美國達特茅斯學院

1924年,潘光旦在美國達特茅斯學院 毛澤東與潘光旦

毛澤東與潘光旦

潘光旦

潘光旦 潘光旦(左二)與同時代的學者們

潘光旦(左二)與同時代的學者們 潘光旦與土家族民眾拉家常

潘光旦與土家族民眾拉家常 潘光旦《性心理學》

潘光旦《性心理學》 顧毓琇與清華同窗聞一多和潘光旦(右一)

顧毓琇與清華同窗聞一多和潘光旦(右一) 潘光旦深入考察

潘光旦深入考察 潘光旦致陳夢家信

潘光旦致陳夢家信 潘光旦教授昆明舊居

潘光旦教授昆明舊居 潘光旦

潘光旦 1949年陳毅參觀清華大學,潘光旦(左二)

1949年陳毅參觀清華大學,潘光旦(左二) 潘光旦等人與當地老人談土家文化

潘光旦等人與當地老人談土家文化 1924年,潘光旦在美國達特茅斯學院

1924年,潘光旦在美國達特茅斯學院 毛澤東與潘光旦

毛澤東與潘光旦