基本介紹

分布,人口,文化,通東號子,藍印花布,歷史與來源,古東布洲時期,白茆抽丁與洪武趕散,通東名人,曹頂,崔桐,柳敬亭,丁有煜,李芸暉,李磐碩,張蓁,朱理治,朱佳木,潘蘭珍,盧今元,許寶華,陳達,陸鳳彬,曹建明,姜博洋,

分布

江蘇省南通市海門的包場、東灶港、余東、正余、四甲鎮、貨隆鎮、王浩鎮、劉浩鎮、樹勛鎮、江心沙、大東農場、海門鹽場的絕大部分以及常樂鎮、萬年鎮、德勝鎮的一部分,啟東的呂四、天汾,通州的二甲鎮、三餘鎮、東社鎮、五甲鎮等。 南通語言分布圖

南通語言分布圖

南通語言分布圖

南通語言分布圖人口

約70萬。

文化

通東號子

通東號子調式多樣,曲式多樣,有的抒情優美,節奏自由,如車水號子;有的雄渾開闊,高亢有力,如挑泥號子;有 的起伏和緩,節奉規整,如拉船號子;有的節奉規整和自由相間,如挑糞號子等。

建國後,有專人對通東號子進行挖掘整理。1979年5月,《海門民歌選》中收錄各類通東號子21首,其中拉船號子、拔錨號子和挑糞號子被選編進《中國民間歌曲集成·江蘇卷》。1984年,號子獨唱《新嫂嫂領了獨生證》在上海電視台播放。

藍印花布

解放後,余西鎮區,主要藍印花布染坊有:王子標染坊,季長春染坊,馮家染坊,衙門口染坊。公私合營時,季長春染坊合營至南通城;馮家染坊合紅營至余西區二甲鎮,該企業體制幾度變遷延續至今,藍印花布工藝也從余西古鎮傳至余西區二甲鎮,最終成為南通頗具代表性的地方文化和工藝,再在南通市名揚海內外。

歷史與來源

一般人認為,通東人是唐代以前古常州人的後代,儘管後來因為土地坍塌,海水倒涌,兵亂等原因古通東人人口曾經一度下降很多,最少時僅數千人,但不斷從湖州、常州方向沿著長江下游過來的移民其實一直在補充著通東人的構成成分,安徽、山東等地移民亦是通東人一個不小的組成部分。

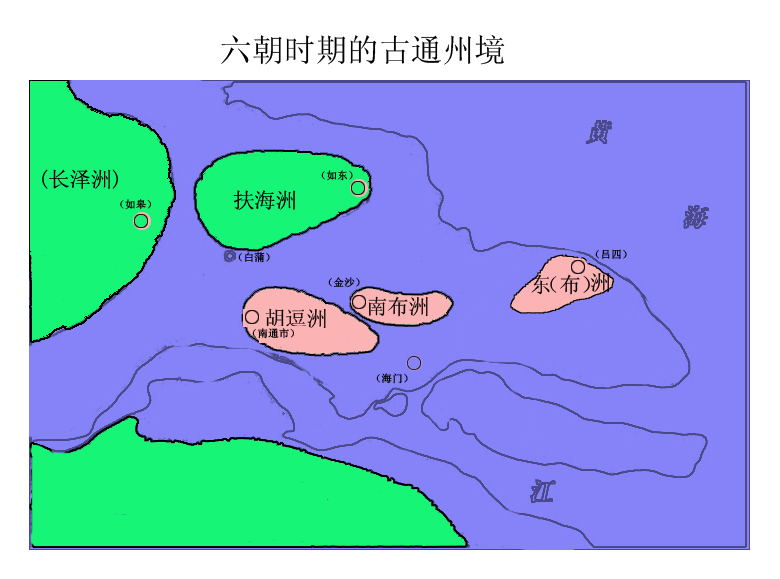

六朝時期的古東布洲

六朝時期的古東布洲古東布洲時期

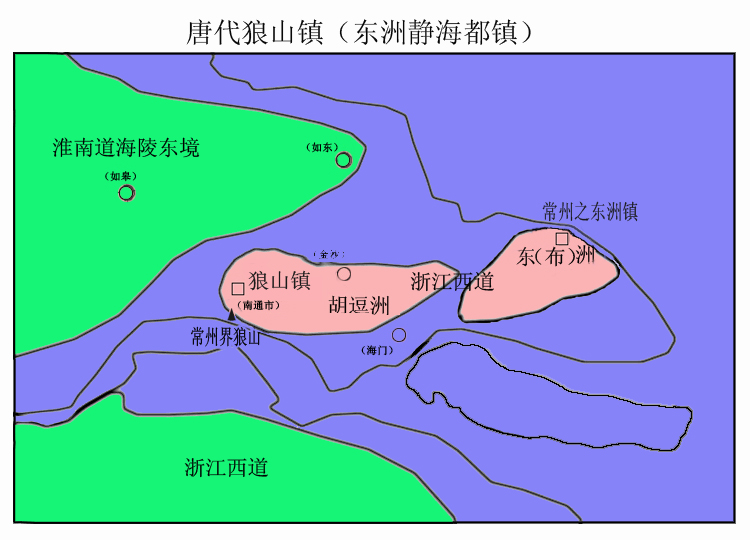

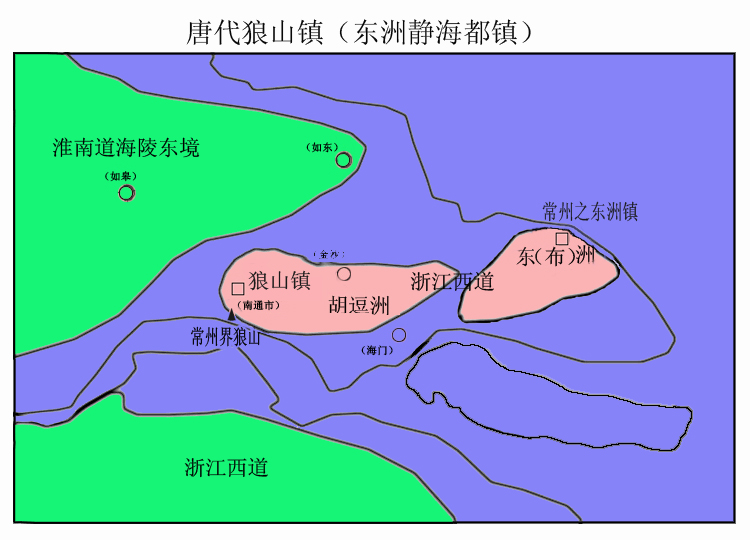

大約公元7世紀初,胡逗洲(壺豆洲)以東和東南長江口黃海上相繼出現了南布洲、布洲、東洲等幾個較大的沙洲。其中南布洲約當今南通市通州區金沙鎮以東至通州區忠義鄉一帶;布洲則約當今啟東市北部呂四港以南一帶;東洲在布洲以南,原地已坍沒,約當今海門市東南部和啟東市西南部。到了公元9世紀後期,布洲與東洲漲接,始稱東布洲。唐末,東布洲為東洲鎮遏使姚存制割據。五代屬吳,姚氏家族繼續統治著長江口上諸島。由於軍事地位的重要,東布洲成了兵家必爭之地。後梁開平二年(908年)吳和吳越兩國交戰,吳越攻占常州東洲鎮。不久,吳軍救東洲,大破吳越軍,收復了東洲。南唐代吳,海門島成為南唐地。公元956年,後周與南唐交戰,周兵大破唐兵於東布洲,這一帶成了後周地。顯德五年(958年),周師克淮南,據南唐長江以北地,始置海門縣,治東洲鎮,改隸通州。從《太平寰宇記》胡逗洲“上多流人,以煮鹽為業”和《輿地記勝》謂宋初海門島仍為人犯煎鹽苦役之所的記載推測,東布洲當亦為犯人流放之地。由於東布洲的形成與開發較晚,它一開始即屬江南常州管轄,因此,最初的流人當主要來源於古代常州一帶。最初的東布洲方言基本上是一種古吳方言,與融合古吳方言和古江淮方言而形成的胡逗洲方言當具有一定的差異。公元10世紀初,胡逗洲(靜海島)與大陸漲接,不久改屬海陵郡(治今泰州市)管轄,靜海人與江南人的交往日減,而與江北海陵,尤其是與其毗連的如皋縣等地的居民交往日漸頻繁,最終導致了靜海方言由吳語向江淮話的轉化。而東布洲(海門島)直至公元1041-1048年間始與通州東南境漲接,在古代交通相對閉塞的情況下,島上居民與島外來往比較地少,因而方言並未受到江淮方言的直接影響,始終保持了吳方言的特色。 唐朝時期的古東布洲

唐朝時期的古東布洲

唐朝時期的古東布洲

唐朝時期的古東布洲 常熟地圖

常熟地圖白茆抽丁與洪武趕散

公元14世紀中葉,海門曾是一個人口較多的壯縣。公元14-15世紀間,由於地球氣候一度轉暖,海面上升,長江主泓曾一度北移,引起了北岸的大坍削。元至正十年(1350年)左右,海門縣開始坍削,縣治地遷禮安鄉。明洪武八年(13??年),大潮泛濫,呂四場被淹,三萬餘鹽丁淹死,鹽灶被迫停火,國庫收入減少,於是明太祖便將一部分擁戴過張士誠的江南士民強遷至海門呂四,杜、盧、季、周、毛、彭七姓,連同祖宗枯骨,舉家遷往呂四,並於常熟白茆集結,渡江。這就是民間所說的“白茆抽丁”,同一時期,江南大量移民被遷入江北淮河流域,史稱“洪武趕散”。這些江南移民帶來了江南地區的方言,使古老的海門方言有了新的發展。明正德七年(1512年)七月,海潮泛濫,溺死千餘人。是年,縣治地被迫遷通州餘中場(今海門市四甲鎮余中村)。以後連年海潮侵襲、土地坍塌 ,死亡人數以萬計。清朝年間流傳的民謠有“九尺皇岸三尺蒿,蒿枝頭上浪滔滔”,即潮高一丈五以上。今天看來,或許是海嘯,史書上稱“海溢”,老百姓叫洪潮。到了嘉靖二十四年(1545年),人口只剩下不到5000人。是年八月,縣治地不得不西遷至今南通市通州區金沙鎮進鮮港村西,借通州部分地與海門坍剩的地,重新建縣。以後又連年受災,至清康熙十一年(1672年),海門縣大半坍入江中,人口僅剩下2200人,不得不裁縣歸併通州,成為通州的一個鄉,稱為海門鄉。後又改稱靜海鄉。古海門縣廢置併入通州後,一直為通州和後來的南通縣轄地,直至抗日戰爭時期民主政權始析其地分歸啟東、海門、南通三縣管轄 。因此,古海門方言一直受到通州方言(南通方言)的影響,越往西受到的影響越大,最終導致了方言的分化:隨縣治地西遷和被迫逃亡至金沙場的海門人,因世代與說通州方言(南通方言)的當地人相處交往,方言受到通州方言(南通方言)較大的影響,最終形成了以金沙鎮為分布中心的金沙方言(金沙話);而居住故土的海門人,因距通州城較遠,方言受通州方言(南通方言)的影響相對地比較小,最終發展成為今天的通東方言。

通東名人

曹頂

史載:余西場亭戶曹大賓莊客,生兒發旋三頂,遂名“頂”,亦名“鼎”。及長,強悍豪爽,多膂力。受顧鹽販,駕舶往來江海。

嘉靖三十二年(1553)倭寇犯太倉。總督張經徵兵於通州。曹頂應募,隸千戶姜旦。江中戰倭,頂以長叉刺其操舟者墮水,躍登其舟,沉其鐵纜,焚其舟。倭亂,江南兵乘勢奮擊,賊大敗去。由此,頂望著,統哨船30艘,卒500名,駐江南剿倭。

每戰,頂親冒箭矢,率部擊寇。戰酣,寇眾,擊落頂盾,長槍刺來;從卒未及呼喊,頂右腋夾定賊槍,左手飛拾盾,擋賊槍,奮進,寇遁。又,頂入賊陣,救回部卒,且俘一寇。曹頂率軍,倭寇喪膽。

嘉靖三十三年(1554)四月初二,倭船百艘,自狼山江面乘潮而來,寇3000餘登岸,燒殺擄掠,屠戮老幼數千人,通州遭空前慘禍。

賊鋒銳,攻計百出。頂率水兵五百壁於城外江面,伺間疊出撓倭。相持兩旬余,賊惡其逼,退至狼山。又4日,徐、宿、邳援兵至,合兵擊賊。寇乘舟敗走。通州城圍始解。

尤可貴者,曹頂身為一個燒鹽工的兒子,隨父生長於主人家,依主人之姓為姓;入伍後每論戰功,多讓同輩,每得賞賜,轉酬昔日的主家,從不求利祿,他的醫生血染聲光彩,更有泥土般的質樸。舊通州諸志為曹頂立傳於“忠義”類,傳稱:“州人稱頂為長城,聞其死無不痛泣者。”清人朱瑋有《曹頂將軍歌》“將軍歿今三日載,英氣稜稜至今在”,毫無誇張地稱頌了曹頂,他留給後人的影響是久遠的。

崔桐

字來鳳,號東洲,南直隸海門(今江蘇省海門市)人,生於明成化十五年。直隸鄉試第一,正德十二年(公元1517年)中進士,為第一甲第三名,授編修。正德十四年,明武宗南巡江南,崔桐與同榜狀元舒芬等上疏力諫,被廷杖,奪俸,遂名聞天下。嘉靖十年,以翰林侍讀出為湖廣布政使右參議,提調武當山,累提升為國子監祭酒,終禮部右侍郎。

柳敬亭

原名曹永昌,後易名敬亭,號逢春。黃宗羲曾為之作《柳敬亭傳》。祖、父皆在余西鎮上經商。明萬曆三十七年(1609),他渡江南下,在一棵大柳樹下歇息時,想到自己尚在捕中,“攀條泫然,已,撫其樹,顧同行數十人曰:‘嘻,吾今氏柳矣。’”從此,便有了大名鼎鼎的說書藝人柳敬亭。

崇禎十三年,到左良玉軍中說書,常住武昌,並幫辦軍務。清兵入關後,替左良玉出使南京和南明王朝權臣馬士英、阮大鋮疏通關係,南明稱他為“柳將軍”。弘光元年(1645),左良玉死,馬士英、阮大鋮謀捕柳敬亭。柳出逃蘇州,重操舊業。以後在揚州、南京、清江浦、常熟等地說了十年書。至清順治十三年春,已69歲高齡,到駐在松江的蘇松常鎮提督馬逢知處任軍幕。但鬱郁不得志,三年以後,離開軍中。晚年寓居南京,逝後葬於蘇州。柳敬亭說書60年,南達紹興,西到武昌,北到北京,名重一時,大半生沒有傳徒,到晚年才收了揚州人居輔臣。

丁有煜

字麗中,號個堂。善水墨畫及摹印,尤長畫梅。著有《雙薇園詩鈔》。清康熙十一年(1672),縣境半圮江中,裁縣併入通州,為海門鄉(今通州區興仁鎮一帶)人。少年即無心於科舉,而潛心研究詩畫、書法、金石。其畫多以梅蘭竹菊為題材,蘊意其中。其畫竹,竿如金削,葉似鐵鑄,自題“竹從胸中來”,自號“個道人”,鈐印用“狂竹園丁”等。鄭燮稱其“畫法從書法”。其繪《菊石圖》,以玲瓏山石烘托挺拔叢菊,突出秋菊傲霜神態,並題“寒花無俗艷,禿穎畫新霜”,以示己所寄託。其詩質樸雄厚,感情真摯,多反映百姓的苦難,控訴官府的橫徵暴斂。《中秋風雨》詩,借“天心應忌滿,此夜月羞明;愁於歡時伏,光從斂處生”,表達眷懷故國、期望未來的深沉民族感情。晚年,住通州城南“雙薇園”,避世隱居,不為足疾、目疾所難,仍堅持吟詩作畫,譽滿大江南北。

著有《雙薇園集》、《雙薇園詩集》和《與秋集》等。逝世後28年,清廷下令禁毀其詩集。

李芸暉

字伯香,學者稱草堂先生。清道光七年李芸暉生,同治十二年(1873年)舉拔貢生入京師。他看到官場士大夫庸庸碌碌,不願做官,旋即回鄉。李芸暉主要興趣是寫詩,抒發自己對社會、對人生、對景物的真情實感。晚清文學家范當世(通州人)稱讚他有“李白、杜甫之胸襟”。他為人正直,不喜歡議論人家過失。親手創辦呂四鶴城書院,規定課程,招收漁民、鹽民子弟,普及文化,切磋文學藝術,關心文藝人才的成長。光緒元年(1875年)春,呂四沿海因水患發生饑荒,李芸暉倡導發放救濟糧,救活饑民千餘人。呂四場南毗海門廳界,地勢低洼,海潮倒灌,遍地水汪,十年九災。李芸暉建議開通蒿枝港,並親自乘船測量,頭戴草帽與民工一同挖河,風雨不避,第二年竣工。從此,上游水暢通入海,海潮不再倒灌,莊稼連年豐收。光緒二十六年,北方義和團運動直搗清廷,京城失守。形勢突變,李芸暉十分驚愕,日夜憂慮不安,患脾泄,一病不起,同年九月二十九日病逝,追封中憲大夫。

其手創呂四鶴城書院,一生創作詩歌2000首,編成《草堂詩》4卷(已佚)。

李磐碩

本名安,後改名審之,號磐碩。其生於一個世代書香門第,父李芸暉飽讀詩書,以貢生身份在京為官,晚年目睹官場險惡,遂辭官返回故里,創辦書院。其遂自幼誦讀五經,1890年以二甲第十八名進士金榜題名。官拜戶部主事,主陝西司。1900年,父芸暉病逝,磐碩辭官返回故里,為父守孝。其隱居鄉野,心憂天下,他晚年興辦教育,筆耕不輟,留下了大量的著作。1908年,李磐碩病逝於家中,晚清政治家、實業家、教育家、狀元張謇為他書寫輓聯《挽兄李部郎》:“名心到死難灰,病榻長譚,佳傳猶留身後托。諍友平生略盡,遺書重讀,高歌誰是眼中人”。

著有《南遊草》,《詠史五排》,《養真草》等留世。李磐碩故居(俗稱進士府),如今被列入市級文物保護單位。

張蓁

字聖麟,號馨谷。兄弟五人,排行第二,因為人耿直孤高,放逸不羈,人稱“張二痴”,又因愛蒔菊、畫菊、自稱“菊痴”。生於藝術之家,父張樵山,酷愛崑曲,為古沙“道南社”主要成員之一。自幼受藝術薰陶,對繪事興趣頗濃,十五、六歲正式作畫,初顯藝術才華與獨特風格,時人贊其“尤精繪事”(張謇語)。

朱理治

中華人民共和國成立後,任東北人民政府計畫委員會主任,全國核資委員會副主任,國家交通部副部長,中央財經小組成員兼國家計畫委員會副主任,中共中央華北局書記處候補書記,河北省革委會副主任。是第五屆全國政協常委。1978年4月9日在北京逝世。

朱佳木

1970年參加工作,1973年加入中國共產黨,中國人民大學中共黨史系畢業,大學學歷,研究員。1977年8月任中國社會科學院胡喬木院長秘書。1981年8月任陳雲同志秘書(1982年2月起擔任陳雲辦公室負責人)。1999年7月任中共中央黨史研究室副主任兼中共黨史出版社社長。2000年12月至今任中國社會科學院黨組成員、副院長,當代中國研究所原黨組書記、所長。是中共十四大、十五大代表,中國人民政治協商會議全國委員會第十屆、第十一屆委員會委員,全國政協社會與法制委員會委員,被聘為國家社科基金項目同行評議專家,國家出版基金評審專家庫專家,中國社會科學院研究生院(現中國社會科學院大學)兼職教授、博士生導師,中國人民大學兼職教授。

被授予俄羅斯科學院榮譽博士,俄羅斯科學院遠東研究所榮譽博士及其東亞和平、安全與發展問題國際學術委員會委員,俄羅斯社會科學院院士;獲俄羅斯聯邦民族委員會授予的“羅蒙諾索夫勳章”,俄羅斯中國友好協會授予的“為發展俄中關係做貢獻”榮譽獎章。

潘蘭珍

又名潘若雲,潘雲仙。小陳獨秀29歲。以其忠貞的愛情、豪俠的氣質,伴隨陳獨秀走過其最後十年的人生之路。1930年,潘蘭珍在上海英美菸草公司做工,住在熙華德路(今東長治路)一個亭子間裡。也許是緣分,陳獨秀被國民黨右派懸賞三萬大洋通緝,也躲到貧民窟里來了。二人遂相識,後結為患難夫妻,二人顛沛流離。後陳獨秀被拘,不久後在江津瞑目長辭,彌留前給潘蘭珍留下的惟有一句遺言:“蘭珍吾妻,望今後一切自主,生活務求自立……”

潘蘭珍一直謹守著陳獨秀遺言走完人生的旅程。陳獨秀在潘蘭珍心裡,永遠有著一處無法替代的位置。

盧今元

中學高級教師,中國方言學會會員,語言學副教授。1960年畢業於南京師範學院(今南京師範大學)中文系,先後擔任南通師範專科學校(今屬南通大學)教授、南通教育行政幹部學校教師,1974年援藏工作兩年,1976年後任啟東市教師進修學校副校長、呂四中學校長。從上個世紀80年代開始,盧今元開始從事呂四方言(即通東話)、啟東方言(即沙地話)、南通方言(即南通話)的研究。1991年退休。他不僅把呂四方言介紹到了中國方言學術界,而且使南通話作為江淮方言區的一個點被收錄進國家“八五”規劃重點圖書——《國語基礎方言基本辭彙集》,他對金沙話亦有研究。在對呂四地域文化進行研究的同時,他對沙地話(即崇明話)的研究也頗有建樹。1993年修訂《啟東縣誌》時,他作為特邀編撰人,單獨修訂了啟東方言部分。

許寶華

1950年至1952年從事國小教育工作。1956年復旦大學中國語言文學系畢業後留校工作,曾任中文系助教、講師、副教授、漢語教研室副主任、副系主任。現任語言文學研究所副所長兼吳語方言研究室主任,《辭海》語言文字學部分的分科主編,《中國大百科全書》語言文字卷的編委兼方言分支學科主編,上海市文字改革委員會委員,並被選為中國語言學會理事兼副秘書長,中國音韻學研究會理事兼副秘書長,全國高等院校文字改革學會副會長,上海市語文學會秘書長。

在學術研究方面,許寶華主要從事漢語方言的研究工作。他曾參加1956年開始的全國漢語方言的普查,除上海地區以外,還參加崇明、海門、啟東、南通、海安、如皋等縣的方言調查,編寫出版了《上海人學習國語手冊》(集體編寫,1958年)、《海門人學習國語手冊》(1959年),並為《江蘇省和上海市方言概況》一書的編寫提供了部分方言材料。作為大學裡的一位語言學教師,他長期從事現代漢語、漢語方言學、漢語史等方面有關課程的教學工作,近幾年來還同時擔負著培養研究生的任務。他計畫今後在從事教學工作之餘,積極完成主編《上海市區方言志》、《上海郊區方言志》、《上海方言詞典》的任務,並撰寫《方言與國語》、《六十年來的吳語研究》、《漢語方言學史》等書。此外,他的學術研究還涉及音韻學、語音史、語言學史和古代漢語等領域,並有所著述。

陳達

1963年畢業於清華大學工程物理系;2001年當選為中國科學院院士。曾任中國科學院諮詢委員會委員,中國科學院技術科學部常委、副主任委員,中國科學院在蘇院士諮詢委員會主任委員,中國物理學會醫學物理專業委員會顧問委員,江蘇省醫學物理專業委員會主任委員等;西安交通大學、南京大學、東南大學兼職教授、博士生導師。2016年7月22日8時09分,因病醫治無效,在南京逝世,享年80歲。

陳達長期從事核科學技術研究工作,在核診斷學領域中取得了多項研究成果。中國科學院評其對我國國防科技事業無比熱愛並傾注了畢生心血。他一生治學嚴謹、樂觀豁達、團結同志、率先垂範,表現出一名優秀共產黨員和著名科學家的高貴品質。

陸鳳彬

陸鳳彬(1939~),江蘇通州人,生於東社鎮。中國人民解放軍退役將領。

1939年10月出生,1958年11月加入中國共產黨,同年12月入伍,1988年授少將軍銜,第九屆全國人大代表,原福建省省委常委、軍區政委。現為中國書法家協會會員,廈門市書協常務理事、顧問,中國將軍書畫院副院長,北京世紀名人國際書畫院院士,黃河文化研究院終身客座教授,江蘇孫過庭書譜研究會名譽主席,南通中華文化促進會主席。

曹建明

1972年12月參加工作,1973年12月加入中國共產黨,華東政法學院(現華東政法大學)國際法系國際法專業畢業,研究生學歷,法學碩士學位,教授。1994年12月9日,在中南海懷仁堂為江澤民等黨和國家領導主講中共中央法律講座第一講《國際商貿法律制度及關貿總協定》。1998年5月12日,又主講中共中央法律講座第七講《金融安全與法律建設》。曾任華東政法學院院長、國家法官學院院長兼黨委書記、最高人民法院副院長、中華人民共和國大法官、中華人民共和國首席大檢察官、最高人民檢察院檢察長,兩次次當選國際反貪局聯合會主席。

在法學特別是國際經濟法領域具有紮實的基礎和深厚的學術造詣。主編有《國際經濟法概論》、《國際經濟法新編》(三卷本)、《關稅與貿易總協定》等著作。教材20餘部,發表論文230餘篇。他率先提出土地批租的法律問題、在法學界、經濟學界有較大影響;他的《國際產品責任概論》是國內最早的關於產品責任法的專著;他主編並共同撰寫的《國際經濟法新編》三卷本150萬字,獲上海市哲學社會科學成果(1986-1994)著作一等獎和國家教委第二屆全國高校出版社優秀學術著作獎。他還積極參與國家和地方立法工作,在全國較廣範圍內進行了大量的法制宣傳工作。曾獲得全國有突出貢獻的回國留學人員、國家級有突出貢獻的中青年專家、中國十大傑出青年、中國十大傑出青年法學家、上海市十大高教精英、上海市大十傑出青年、中國十名傑出青年法學家等榮譽稱號。1992年起享受國務院政府特殊津貼。1997年入選國家“百千萬人才工程”。2001年3月被比利時根特大學授予榮譽法學博士學位。