動物學史,形態特徵,棲息環境,分布範圍,生活習性,覓食行為,節律行為,生長繁殖,保護現狀,保護級別,種群現狀,瀕危原因,保護措施,主要價值,經濟價值,藥用價值,食用價值,近種區別,相關文化,

動物學史

20世紀90年代,加拿大著名魚類學家約瑟夫·納爾遜(Joseph S.Nelson)將龍頭魚科(Harpodontidae)列為狗母魚科的一個亞科,後將龍頭魚科修訂為龍頭魚屬。

據《漢語動物命名考釋》記載,“龍頭魚”名稱來源於該魚出水死亡後,下頜突出,露出V形排列的尖牙,形似龍頭。 “九吐”別名源於“九”喻指“狗”,“狗吐”意指龍頭魚肉味不佳,狗都不愛吃。龍頭魚含水量較高,肉質鬆軟,因此也被稱為“豆腐魚”。

形態特徵

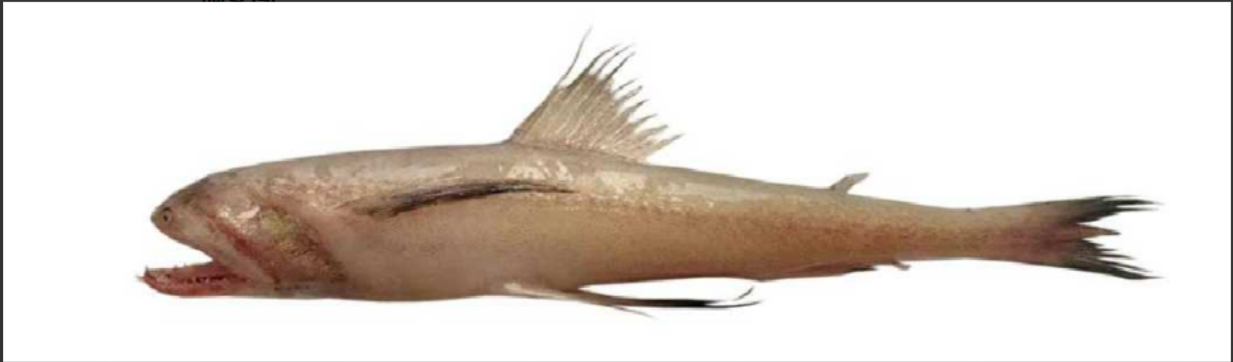

龍頭魚體長25~30厘米,最大可達40厘米,體重75~150克。魚體延長,身體柔軟,呈圓筒體,前部粗大,向後漸細、略側扁。體呈灰乳白色。體前大部分光滑無鱗,體後被細鱗,鱗片容易脫落。

頭部中等大小,頭背部稍圓。吻鈍圓,口大,斜裂,長度大於頭長的一半,延伸至眼後。下頜略長於上頜,兩頜具細小鉤狀齒,齒尖向後彎曲,齶骨每側有2列齒帶,舌上有許多細尖的牙齒。眼小,眼間距寬,中間圓凸,距吻端較近。鼻孔明顯,位於眼前。脂眼瞼發達。鰓孔大,鰓蓋膜不與峽部相連,鰓8片,鮮紅色。鰓耙不發達,呈細針狀。鰾退化,側線管發達。

龍頭魚有背鰭11~13條,臀鰭13~15條,胸鰭10~11條,腹鰭9條,尾鰭15~17條。其胸鰭狹長,向後伸達腹鰭基上方,長於頭長或約等於腹鰭長。側線平直,具一行較大的鱗片,伸達尾叉。背鰭起點稍前於腹鰭起點。脂鰭小,位於臀鰭基中上方。腹鰭狹長,較胸鰭略長。臀鰭寬大。尾鰭三叉形,中葉較短。新鮮時各鰭末端呈灰黑色,有時胸鰭和腹鰭白色。龍頭魚的肛門約介於腹鰭起點和尾鰭之間,腸道短,僅占魚體體長的一半;胃具備較強的伸縮功能,容納的食物較多。

龍頭魚口部特徵

棲息環境

龍頭魚是近海暖溫性中下層魚類,常棲息於近岸河口、海灣的淺海泥沙底質中,對溫度和鹽度的變化具有較強的適應性,活動能力強,在各水層均有分布,索餌時常聚集於河口。

龍頭魚對水深和水溫的適應範圍較寬泛。活動深度範圍約0~70米,其中,秋季分布的水深較淺,而春季、夏季和冬季的分布水深相對較深;龍頭魚分布海域的底層水溫分布範圍為9~26℃,平均為14℃。其中,春季、夏季和冬季主要分布在10~17℃的水域,而秋季主要分布範圍在23~27℃的水域。

分布範圍

龍頭魚主要分布於印度洋北部沿海、西太平洋,東至朝鮮半島,北至中國、日本,南至印度尼西亞等。

龍頭魚在中國主要分布於黃海、東海和南海,尤其在浙江的溫州、台州和舟山近海以及福建沿海分布數量較多。

生活習性

覓食行為

頭魚為肉食性魚類,主要以小型魚類為食,例如小公魚、日本鰻、赤鼻棱鰻、小沙丁魚等魚類幼魚,以及大型浮遊動物,也攝食毛蝦、長尾類和頭足類等。並具有同類相食現象,龍頭魚秋季攝食強度較高,其強度等級0級占22.5%,Ⅰ級占39.29%,Ⅱ級占21.43%,Ⅲ級占21.43%,Ⅳ級占3.57%。

龍頭魚的食性隨生長發育而發生變化。例如,龍頭魚體長大於150毫米時,由雜食性轉變為以游泳動物為食,體長達到25厘米時,其食性由廣食性轉變為狹食性。

龍頭魚體型紡錘形,體表光滑,有助於減少在水中遊動時的阻力。發達的三叉形尾鰭,使龍頭魚能夠快速遊動,有利於捕食和躲避敵害。

節律行為

龍頭魚隨季節溫度進行短距離洄游。在每年3~4月,從沿海島嶼逐漸向近岸聚集;6月,魚群大部分到達近岸淺水區及河口附近分散產卵;7~9月,成魚及所生幼魚在內側海域覓食活動;10月,由於水溫開始下降,魚群逐漸離開近岸到深水區過冬。

生長繁殖

龍頭魚生長快速、壽命較短,為3.5~5年。其初熟年齡約為1年。

龍頭魚是一種連續產卵動物,繁殖力較強,繁殖季節較長,性成熟個體及補充幼體每年均有出現。繁殖旺盛期集中在5~7月及10~12月兩個時間段。龍頭魚於春季在沿岸漁場水域及河口處聚集產卵,絕對懷卵量為4.45萬~12.4萬粒。卵徑約0.8毫米,無油球,卵黃不龜裂,卵黃腔狹小。當年夏季即可捕獲大量產後的親魚和剛長成的幼魚,最小性成熟體長為230毫米,且雌雄個體間差異較大。龍頭魚具有產卵洄游習性,產卵後,會離開產卵地,前往其他水域索餌或棲息。不同緯度或海區的龍頭魚繁殖期存在差異,雌雄性別比在不同月份也存在明顯變化。

其中,在印度近岸雌性龍頭魚卵巢明顯分化體長在12~14厘米,雄性龍頭魚精巢明顯分化體長在17厘米,首次性成熟體長在20~21厘米,此海域的龍頭魚具有4~7月和11~12月兩個產卵高峰期。而在中國東海海域附近的龍頭魚產卵期主要為5~9月,產卵盛期則在7~9月。

保護現狀

保護級別

2018年6月,龍頭魚被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》ver3.1,定級為近危(NT)物種。

種群現狀

龍頭魚是常見的漁業捕撈對象,但在巴基斯坦、印度西部等國家存在過度捕撈現象。聯合國糧食及農業組織(FAO)的統計數據顯示,1950~2016年間,龍頭魚的捕撈量總體呈上升趨勢,但近年來捕撈量下降明顯,2013年捕撈量為27萬餘噸,2016年下降至21萬餘噸,降幅達24%。世界自然保護聯盟(IUCN)於2018年發現,龍頭魚的全球種群數量在近三代內下降了約30%,種群數量呈下降趨勢。

瀕危原因

2015~2016年,龍頭魚除了受到過度捕撈的原因外,還受到入海河口退化,包括海洋污染和沿海地區開發等環境因素影響,導致其數量銳減。

保護措施

巴基斯坦、印度和孟加拉國等國已採取措施,以減少對龍頭魚的捕撈,例如管制漁具,禁止在繁殖季使用特定漁具,以及保護河口育幼場等。

中國也採取了一系列措施保護龍頭魚,例如通過改進漁業管理,減少捕撈壓力,例如增大捕撈網的網目尺寸,以保護幼魚不被捕獲;以及建立保護區,例如浙江南麂列島海洋自然保護區、浙北產卵場保護區、馬鞍列島產卵場保護區、廣東湛江紅樹林國家級自然保護區等。龍頭魚分布於浙北產卵場保護區的四個分區,在保護區內禁止捕撈和傷害龍頭魚。

主要價值

經濟價值

龍頭魚作為近海經濟魚類之一,常被底拖網和張網兼捕。自2007年以來,其市場價值一直在增加。在中國,浙江省沿海漁民捕撈龍頭魚已有悠久的歷史,因其資源穩定,在當地沿海主要魚汛期,可占漁獲量的20%~40%,東海北部近海龍頭魚資源量可達4232噸。

藥用價值

中醫認為,龍頭魚味甘,性平,具有健脾益氣的功效,可用於改善小兒營養不良、水腫等問題。

食用價值

龍頭魚肉質細嫩,味道鮮美,營養價值高,具有較高的食用和商業價值。其蛋白質含量約占其乾重的70%,鈣、磷含量遠高於其他海洋魚類,是名副其實的高蛋白、高鈣、富磷的經濟魚類。由於龍頭魚肉質細膩,肌間刺少,肉多,無腥味,因此具有作為魚糜製品新型原料的潛力。由於龍頭魚含水量高,超過90%,難以長期保存,在運輸和銷售過程中容易腐敗變質,因此除少量鮮銷外,主要被加工成乾製品、魚粉等低附加值產品,其中,龍頭魚鹽乾品俗稱“龍頭烤”。

捕撈龍頭魚現場

目前,龍頭魚的加工方式也得到了發展,例如,利用微波膨化技術,可以獲得較為理想的龍頭魚膨化產品,具有一定的經濟價值。龍頭魚的魚粉可作為低成本高蛋白食品的原料。

近種區別

| | 小鰭龍頭魚(Harpadon microchir) |

|

| | |

| 主要分布於印度洋北部沿海、西太平洋,如印度尼西亞、朝鮮半島、日本和中國等國家;在中國主要分布於黃海、東海和南海 | |

| | |

| | |

相關文化

龍頭魚在浙江舟山被稱為“海龍”,俗稱“蝦瀑”,是當地的一道名菜。龍頭魚肉質細嫩,味道鮮美,可以用來煲湯,稱為“海龍湯”;曬乾後,被稱為“龍頭”。。

關於龍頭魚的來歷,民間流傳著一些傳說。一種說法認為,龍頭魚是龍王的第十個兒子,因貪圖享樂,乾盡壞事,被龍王逐出龍宮。另一種說法是,龍頭魚原本有一根硬骨,在龍王為魚類分配骨頭時,龍頭魚將自己的硬骨獻了出來,導致自己全身只有肉沒有骨頭,無法站立。龍王自知理虧,便將自己的龍頭拐杖插入龍頭魚的身體,認其為義子,從此魚蝦見到龍頭魚就像見到了龍王。

中國民間還有故事講述,在三北海邊,一位年輕漁民用狗尾巴草將龍頭魚串起來,帶到京城獻給皇上。御廚烹製完成後,皇上一嘗,讚不絕口,龍顏大悅,於是下令減免了三北一帶幾年的漁稅。龍頭魚也被曬製成“龍頭鰭”,作為每年進貢的珍品。

關於龍頭魚為何總是張著嘴,民間流傳著這樣一個故事:相傳龍頭魚和梅魚相約一起去跳龍門。梅魚不小心撞到石柱上,眼冒金星。龍頭魚在一旁哈哈大笑,笑得前俯後仰,結果不小心將下頜骨笑脫臼了,從此嘴巴再也合不攏,口水還經常往外流,因此得了個“爛蝦潺”的綽號。而梅魚因為撞到頭,頭變大了,人們便稱之為“梅魚大頭”。