發展歷史

早在8000年前,

太湖流域的吳地先民已經能夠種植稻米,開始了飯稻飲食生活。

司馬遷在《

史記·貨殖列傳》中提出“飯稻羹魚”,是對吳地飲食文化的高度概括,是無錫飲食文化的根基。

通過長期的發展,無錫形成了獨特的區域歷史文化和鮮明的飲食文化特徵,在飲食活動中特別注重情景的運用,追求美的意境,極富特色的無錫

太湖船菜就是“情景交融”的最好例證。人們坐在具有

江南水鄉特色的遊船上,泛舟在

碧波萬頃的太湖之上,品嘗著無錫傳統特色的太湖船菜,欣賞著太湖美景,聆聽著江南絲竹,談笑風生,動靜結合,人、船、水、山、天交融一體,完全是一幅情景交融、意境深遠的江南山水畫。船宴的樂趣,除了得益於菜點的豐美外,主要是得益於飲食環境異乎尋常的自然和裝飾美。“就飲食文化而言,以重視象徵逾時實用、追逐基本需求之外的心理滿足為標誌的消費主義精神對中國人來說是不陌生的”。飲食環境直接影響人們吃的情趣,現代人熱衷泛舟太湖,品嘗太湖船菜,為的也是滿足這種飲食心理上的需求,達到美的享受。

菜系特點

精細和諧的餐飲技藝反映了無錫飲食文化的內在個性。如果作進一步的研究,無錫飲食習俗和無錫菜點的精細和諧會讓你留下深刻的印象。無錫菜點在製作工藝上特別精細,主要體現在選材精細、製作工藝精細、調味素細上面;無錫人的飲食習俗也反映了精細和諧,首先各個節氣的飲食習俗安排非常精細,一年四季,什麼時節吃什麼很考究。正月初一吃

湯圓,正月里吃元寶茶,清明節前後吃

青團,中秋節早晨吃芋頭,立夏吃鹹蛋等等。老人做壽宴、新人結婚宴、正月半、八月半、冬至夜飯、大年三十

年夜飯,無錫人一年四季追求著和氣、和諧的飲食文化需求。

無錫菜

無錫菜在

中國烹飪中南方套用甜味較多,以江蘇的無錫菜用甜味最重,素有“甜出頭,鹹收口,濃油赤醬”之說。自然界存在

蜂蜜等天然甜味物早已為人類所食用。

殷墟出土的甲骨文中已有“蜜”字。至東漢已有用甘蔗蔗汁製成的糖。甜味調料包括:蜂蜜、食糖、

飴糖。

新時代的無錫飲食文化正以包容創新的時代特徵展現在世人面前。隨著市民物質文化水平的快速提高,無錫飲食的內涵不斷發展提升,形成了多元飲食文化交融的現代無錫飲食文化體系。

粵菜、

浙菜、

川菜、湘菜、日韓料理以及法國大菜在無錫競相發展。這些菜系的融入,既豐富了無錫菜的風味,又促進了無錫傳統菜餚的更新和發展。自上世紀九十年代以來,無錫菜不再太甜,而是多滋多味;烹飪方法不再墨守傳統,而是博採眾長;菜餚的品種不再單一,創新品種迭出;注重營養、重視衛生已經成為無錫飲食消費的時尚;綠色、生態、營養等新理念已經在無錫許多餐飲、酒店企業生根開花。

無錫菜

無錫菜經典菜品

特色菜品

原料:豬肋條

排骨2000克,精肥方肉500克;

無錫醬排骨

無錫醬排骨配料:醬油300克,白糖175克,紹酒100克,姜、蔥、桂皮各25克,

茴香15克,硝末5克,食鹽適量,

紅米少許;(原料、輔料有不同版本的差異,也可根據自己喜歡略有不同)

做法:

1.將

排骨斬成小塊,用硝末、紅米、食鹽拌勻,入缸醃10小時左右。取出放入鍋內,加清水燒沸,撈出洗淨。

2.將鍋洗淨,用竹算墊底,放入排骨和方肉,加紹酒、蔥、姜、茴香、桂皮、加清水1750克,蓋上鍋蓋,用旺火燒沸,加醬油、白糖,再蓋好鍋蓋,用中小火燜燒1小時,至

排骨酥爛、湯汁濃香即可。食用時取出,改刀裝盤,澆上

滷汁。

原料:活

鱔魚750克;

梁溪脆鱔

梁溪脆鱔調料:生粉少許、料酒20克、糖20克、醋10克、醬油10克、麻油5克、鹽2克、蔥姜10克;

做法:

1. 鱔魚放入開水鍋中,加入鹽和醋,煮3分鐘左右。煮至魚嘴張開,身體捲起,撈出沖涼。

3. 剔除鱔魚的內臟,清洗乾淨,瀝乾水分,拍生粉。

4. 入油鍋中高溫炸至酥脆。

5. 鍋中放少許油,加入蔥薑末煸香,加入上述調料調好醬汁。

6. 倒入炸好的鱔絲翻幾下,讓醬汁裹勻鱔絲。

7. 出鍋裝盤,撒上薑絲做點綴。

原料:小箱豆腐1塊(約重500克),豬肉未250克;

配料:大

蝦仁(留尾殼)12隻,水發香菇20克,

青豆5克;

調料:紹酒50克,精鹽4克,醬油20克,白糖25克,

番茄醬25克,味素1.5克,蔥末15 克,

水澱粉25克,豬肉湯150克,熟豬油15克,芝麻油10克,

豆油1000 克(約耗100克)。

1、將肉末放入碗內,加紹酒(25克)、精鹽(1.5克)拌和成肉餡。將豆腐對切成4塊後,每塊再均勻地切成長方形的3小塊(每塊約長4.5厘米、寬3厘米、厚3厘米),共12塊,排放在漏勺中,瀝去水。

2、把鍋置旺火上燒熱,舀入豆油,燒至八成熱時,將漏勺內豆腐滑入,炸至豆腐外表起軟殼、呈金黃色時,用漏勺撈出瀝去油。用湯匙柄在每塊豆腐中間挖去一部分嫩豆腐(底不能挖穿,四邊不能破),然後填滿肉餡,再在肉餡上面橫嵌一隻大

蝦仁,做成

鏡箱豆腐牛坯。

3、將鍋置旺火上燒熱,舀入

豆油(25克),放入蔥末炸香後,再放入香菇、

青豆,鍋端離火口,將鏡箱豆腐生坯(蝦仁朝下)整齊排入鍋中,再移至旺火上,加紹酒(25克)、醬油、白糖、

番茄醬、豬肉湯、精鹽(2.5克)、味素,晃動炒鍋,使調料溶和。

4、燒沸後,蓋上鍋蓋,移小火上燒約6分鐘至肉餡熟後,揭去鍋蓋,再置旺火上,晃動炒鍋,收稠湯汁,用

水澱粉勾熒,沿鍋邊淋入熟豬油,顛鍋將豆腐翻身,蝦仁朝上(保持塊形完整,排列整齊),再淋入

芝麻油,滑入盤中即成。

配料:蔥 、 姜 、 油菜

調料:鹽、 醬油 、白糖 、胡椒粉、 香油

做法:

1、將香菇、冬筍分別洗淨切片,油菜切成段,蔥姜切成末;

2、坐鍋點火倒入油,待油溫三成熱時下蔥、薑末

熗鍋後放入香菇、冬筍片炒勻,加適量高湯,再依次放入醬油、胡椒粉、白糖、鹽調味,放入

油麵筋大火燜幾分鐘,放入油菜翻炒幾下即可出鍋。

傳統名點

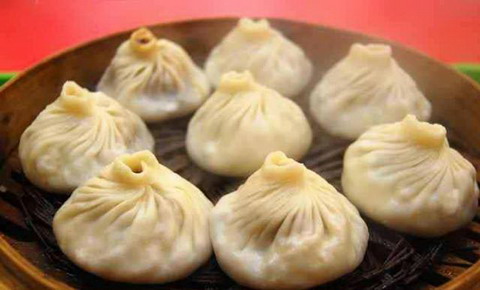

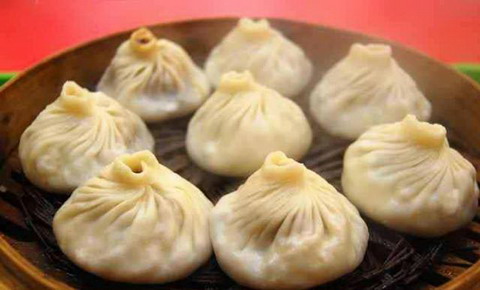

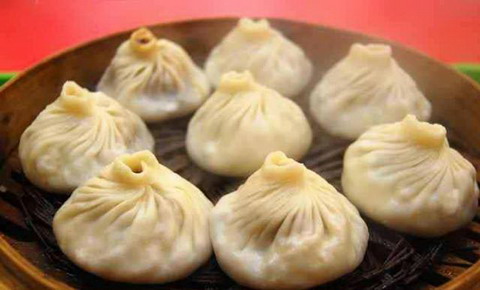

小籠饅頭

是無錫傳統名點,已有百年歷史。它選用上等麵粉製作、選料精細、小籠蒸煮,南方口味。具有夾起不破皮,翻身不漏底,一吮滿口鹵,味鮮不油膩等特色。

饅頭緊酵皮薄、餡多鹵足、鮮嫩味香,秋冬時,餡心中加入熬熟的

蟹黃油,即為著名的“

蟹粉小籠”,食時鮮美可口。

三鮮餛飩起源於無錫東郊

東亭民間,後逐步發展為無錫傳統名點。鮮肉、

開洋、榨菜製成餡心,故稱“三鮮”。並以

肉骨頭吊湯、豆腐乾絲、蛋皮絲為佐料。皮薄、餡多、湯鮮的三鮮餛飩,是無錫最受市民喜愛的大眾化點心。

三鮮餛飩

三鮮餛飩

梅花糕是無錫風味小吃。它選用上等麵粉、酵粉和水拌成漿狀,注入烤熱的梅花模具,放入豆沙、鮮肉、菜豬油、玫瑰等各種餡心,再註上麵漿,撒上白糖、紅綠瓜絲,用灼熱的鐵板蓋在糕模上烤熟即成。此糕呈金黃色,形如梅花,鬆軟可口,老少皆宜。

桂花糖粥是無錫傳統名點。它的製作方法是:將糯米淘洗乾淨,投入紅棗、豌豆,加入冷水,用旺火燒煮,待糯米粒開花後,加入甜桂花和白糖;繼續煮至稠狀即可。糖粥稠而不糊,紅棗

白粥,色澤誘人,桂花飄香,甜香可口,很適合市民特別是老年人的口味。

掛粉湯圓又稱

五色湯圓,是無錫傳統名點。它選用上白元7成、上白梗3成,用清水淘淨浸入水內,然後帶水磨成水粉,裝入布袋內用石塊壓去水份,揉和搓勻,再包入鮮肉、菜豬油、芝麻、豆沙、玫瑰和白糖等餡心。吃時下沸水煮熟即可,軟韌滑爽,餡味鮮潔。

方糕

方糕是無錫名點。1943年由

崇安寺“六芳齋”師傅王禹清引進湖州

大方糕改制而成。方糕用特製的方型木質模板,篩入

糕粉,顯出凹型,分別放入鮮肉、

豆沙、菜

豬油等餡心,再篩上一層糕粉,刮平,用刀劃成塊線,上籠用旺火蒸熟即成。糕呈白色,粉質柔軟,餡心豐滿,具有濃郁的江南風味。

銀絲面是無錫特色名點之一。它選用精白粉,放入雞蛋,經過糅合,軋成麵條,用

肉骨頭、雞肉吊湯。銀絲面色白似雪,條細似弦,湯清味鮮,柔滑軟爽,美味可口,是市內外顧客喜愛的點心。

1850年由無錫孫記糕團店創製,因正值玉蘭花開時節而得名。此餅選用糯米粉加開水糅合成小塊,做成餅胚,包入菜豬油、豆沙、鮮肉、玫瑰、芝麻等餡心,放入

平底鍋用油煎烙,呈金黃色,外皮香脆,內殼軟糯,甜鹹適口,香味誘人。

酒釀棉子圓在無錫已有百年歷史。它選用上白糯米粉用熱水拌和搓韌,切成小方塊,用扁篩滾成大小似棉子的小圓子。另將酒釀搗碎和白糖一起放入碗中,將煮熟的圓子連湯盛於碗中即成。酒釀棉子圓軟糯香甜,是老少皆宜的可口小吃。

海棠糕創製於清代,因糕形似

海棠花而得名,後逐漸成為無錫風味小吃

之一。它將麵粉,酵粉用冷水調成漿狀,在特製模具里刷上少許水油,注入麵漿放入豆沙、鮮肉、菜豬油等餡心,再用麵漿蓋面,加上糖豬油丁和紅綠瓜絲、

瓜子仁等,蓋上撒白糖的鐵板放在煤爐上烤熟即成。

海棠糕香甜可口,熱食尤佳。

梅貢餅是無錫傳統名點,創製於1932年。它選用精白麵粉、熟豬油、水做成油酥麵粉,將制好的鮮肉、豆沙、棗泥、

椒鹽、芝麻、玫瑰、蔥油、南腿、開洋等各種餡心,分別包入油酥內,下火用大號炭幾,上火提爐用白煤,上下夾烘將餅正、反各翻兩次,鍋面里外對調烘熟即成。

梅貢餅呈金黃色,皮酥層薄,出爐熱吃,味香可口。

糖芋頭是無錫傳統名點,創製於1858年。它選地方產的上等

芋頭的芋籽,去皮、洗淨、放鹼,燒至芋籽呈紫紅色時再轉為火燜,放入紅塘和甜桂花,煮沸即成。具有

芋艿酥爛、色澤鮮紅,甜湯鮮潔、香味四溢等特點,是老少皆宜的應時小吃。

銀魚是太湖特產,肉嫩無骨,味道鮮美。此菜系將銀魚通條拖上調好味的麵糊,下六成熱的油鍋中慢炸而成,外皮香脆,魚肉鮮嫩。

無錫名點,系米制食品。由熟米粉裹餡心後,捏成各種形狀,蒸製而成。餡心有葷、素、鹹、甜之分。太湖船點起源不遲於明代,因作為太湖遊船上的點心而得名,後經歷代名師不斷研究改進,將花卉瓜果、魚蟲鳥獸等各種形象引入

船點,終於形成了小巧玲瓏、栩栩如生,既可觀賞、又可口嘗的特色點心。

油豆腐乾,無錫傳統小吃。將老豆腐用刀切成1厘米厚,逐塊放入油鍋煎成金黃色,盛入碗中,用剪刀剪碎,澆上熟醬油、甜麵醬、蔥末、薑末、白糖等佐料即可食用。此小吃香氣誘人,外脆內嫩,頗受市民喜愛。

其它相關

名菜傳說

“天下第一菜”據傳,乾隆皇帝第一次下江南時,曾在無錫某地的一家小飯店用膳。店家用家常

鍋巴,經油炸酥,再精心選用蝦仁、熟雞絲、雞湯熬製成

滷汁。送上餐桌時將滷汁澆在鍋巴上,頓時“嘩-”、“吱吱-”聲響,陣陣香味撲鼻而來。據說乾隆皇帝被這響起嚇了一大跳,問:“這叫什麼菜?”廚師回答:“

春雷驚龍!”乾隆品嘗後,覺得此菜又香又酥,鮮美異常,便稱讚說:“此菜可稱天下第一。”其實,用鍋巴制菜,我國在唐宋時就有,不過那時作為一般民間小吃,並無美名。沒想到數百年後,這種平常之物的鍋巴,經店家廚師的巧妙烹調,尤其是讓乾隆皇帝品嘗以後,竟然身價百倍,贏得“天下第一名菜”之美譽。

陳果夫,浙江湖州人,因護國戰爭時期曾在上海掩護革命黨領導人逃避軍警追捕而名揚一時。在此期間,他結識了

蔣介石,成為密友,1927年以後,更成為

南京國民政府的頭面人物之一。陳果夫自小生長於富貴人家,又一直體弱多病,故對烹飪營養十分注意。他早年在杭州的酒食徵逐中曾吃到兩味菜,一味是西紅柿鍋巴

炒蝦仁,一味是

神仙雞,就觸機而聯想到合二菜為一菜,改革成一道新的菜餚。但他試驗多次都未成功,只得作罷,可此事一直縈迴於其腦中。

1933年底,陳果夫被南京國民政府任命為江蘇省政府主席。當時江蘇省政府設在

鎮江。

陳果夫上任後,公事之餘,對江蘇的飲食烹飪很感興趣。當時“蘇菜”雖在全國有一定的名氣,但長期以來沒有一定的評定標準;而且是以蘇州一帶的幾種民間風味菜餚為主,沒有包括江蘇大江南北廣大地區的許多著名菜餚,如膾炙人口的鎮

揚菜、南京菜、無錫菜、

徐海菜等,不能代表江蘇全省菜品的精華,也沒有形成體系。這對江蘇飲食文化的發展來說不能不說是一大遺憾。

無錫菜

無錫菜陳果夫到江蘇省政府上任大半年以後,於1934年秋在省會鎮江舉辦了一個“全省物品展覽會”。在這個展覽會上,他看到江蘇各縣物產甚豐,其中可供飲食烹飪的各種特產幾乎應有盡有。陳果夫在欣喜之餘忽發奇想:若把江蘇各地的飲食特產精華集中起來,制訂一定的標準,加以比較選擇,汰粗留精,最後選出幾十樣最為精美、最有代表性的菜餚,作為全江蘇省的菜餚代表,不就成了“法定”的“

江蘇菜”了嗎? 主意既定,陳果夫便下令全省各縣先自行選擇、確定本縣最為味美質佳、素負盛名、且有地方特色的菜餚,或一種、或二三種,作為“縣菜”向省里推薦。各縣官、商認為這是宣揚、推銷本縣特產的好機會,積極性也很高。不久,各“縣菜”便集中呈報到省政府。

這次評選過程中,陳果夫不免想起了他早年配合

西紅柿、

鍋巴、蝦仁與

神仙雞為一菜的嘗試。當江蘇各地

名廚高手雲集鎮江,各式原料與調料應有盡有,

陳果夫舊事重提,將他的構想提了出來,馬上應者眾多,分頭試製,各顯神通,不斷總結提高,最後終於試製成功一道新式菜餚。

在此過程中,陳果夫興趣盎然地多次親自品嘗指導。開初,這道菜沒有正式名稱,俗稱“平地一聲雷”。陳果夫聽了不滿意,他認為此菜盡善盡美,又產生於鎮江,

鎮江山水中有“天下第一江山”(

北固山)與“天下第一泉”(

中冷泉),何不將此菜取名“

天下第一菜”呢?菜名就此定了下來,陳果夫又專門寫了一篇《天下第一菜頌》。

“天下第一菜”誕生以後,由於它的諸多優點,迅速傳遍大江南北甚至海外。抗戰期間,食此菜者又名之曰“

轟炸東京”,藉以表達打擊日本侵略者的願望,使其在大後方更加盛行。如今,此菜已理所當然地成為“蘇菜”中的當家菜餚之一了。

菜典簡介

《無錫菜典》由7部325個條目組成,包括無錫名菜104隻、無錫名小吃47隻、無錫名宴10個、無錫名特原材料46個、無錫飲食文化史料63條、無錫名店25家、無錫名廚30人,是無錫歷史上第一本全面反映無錫飲食文化的辭書。

《無錫菜典》具有濃郁的地方特色。收集的菜點均由無錫籍廚師原創或由無錫餐飲企業原創,且原材料產於無錫,在無錫廣泛流傳,在市民中有良好的口碑,既有流傳千年的無錫傳統名菜,也有改革開放以來無錫地區的創新名菜,充分體現了無錫飲食文化與時俱進、不斷發展的特徵。

無錫菜

無錫菜 無錫醬排骨

無錫醬排骨 梁溪脆鱔

梁溪脆鱔

三鮮餛飩

三鮮餛飩

無錫菜

無錫菜

無錫菜

無錫菜 無錫醬排骨

無錫醬排骨 梁溪脆鱔

梁溪脆鱔

三鮮餛飩

三鮮餛飩

無錫菜

無錫菜