基本介紹

- 中文名:慢性頸淋巴結炎

- 就診科室:內科

疾病介紹,臨床表現,症狀體徵,病理病因,診斷檢查,治療方案,食療方法,預防,

疾病介紹

急性淋巴結炎是指致病菌從損傷破裂的皮膚或黏膜侵入或從其他感染病灶,如癤、足癬等處侵入經過淋巴管到所屬區域的淋巴結引起淋巴結急性發炎。急性淋巴結炎未徹底治癒或機體過度勞累、抵抗力低下時,遷延而成慢性淋巴結炎。急性淋巴結炎臨床表現;局部紅腫、癰熱,伴發熱、頭痛等全身症狀,炎症若擴展到淋巴周圍,幾個淋巴結可粘連成團,也可發展成膿腫,治療得當可消退,有時可遺留一小硬結。

慢性淋巴結炎的臨床表現為淋巴結腫大或硬,略有疼痛,常能自愈,當勞累或機體抵抗力低時腫痛加劇,有時也可發展為急性淋巴結炎。發生淋巴結炎主要原因是感染金黃色葡萄球和溶血性鏈球菌。治療原則為處理原發病灶,早期抗炎治療。急性淋巴結炎形成膿腫,作切開引流。急性淋巴結炎發生在頸部相當於中醫的“頸癰”;發生在腋下屬中醫“腋癰”範疇;發生在膕窩,中醫稱“委中毒”;發生在腹股溝,中醫你“胯腹癰”。

慢性淋巴結炎屬中醫“脊核”範疇。癰的發病原因為外感風濕,風熱挾痰蘊結少陽、陽明之絡;或因肝胃之火毒上炎,挾痰凝結;或因乳蛾、口疳、齲齒;或頭面瘡癤以致毒邪流竄;或因上肢皮膚破損染毒,毒邪循經流竄;或因肝脾血熱兼忿怒氣鬱形成腋癰;也有因濕熱內蘊,氣滯挾痰凝結;或下肢、陰部破碎感染,毒邪循經繼發為胯腹癰;或因濕熱下注,壅而不行;亦可因凍瘡、足跟皸裂、足癬、濕疹等感染毒邪,以及濕熱蘊阻,經絡阻隔,氣血凝滯所致。治療原則擬清熱解毒、化痰消腫為主,並根據發病部位和不同階段進行辨證施治。

臨床表現

急性淋巴結炎臨床表現;局部紅腫、癰熱,伴發熱、頭痛等全身症狀,炎症若擴展到淋巴周圍,幾個淋巴結可粘連成團,也可發展成膿腫,治療得當可消退,有時可遺留一小硬結。慢性淋巴結炎的臨床表現為淋巴結腫大或硬,略有疼痛,常能自愈,當勞累或機體抵抗力低時腫痛加劇,有時也可發展為急性淋巴結炎。

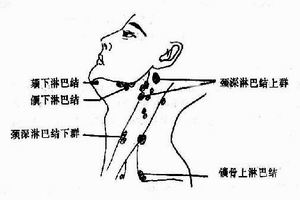

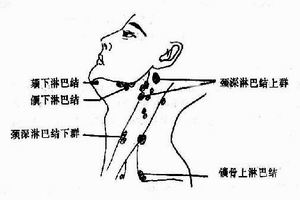

鼻、咽、喉、口腔等處有炎症時,可致頸部淋巴結腫大。急性淋巴結炎時,有紅、腫、痛、熱等急性炎症特點,起病快,常伴發熱、局部壓痛,抗炎治療後腫塊消退。頸淋巴結慢性炎症時,病程長,症狀輕,常位於下頜下區,淋巴結較小,可活動,壓痛不明顯。

症狀體徵

3.局部症狀一側或雙側頸部淋巴結腫大,壓痛明顯,質中,表面光滑,可活動。腫大淋巴結的數目及大小不一,多為蠶豆到拇指大小。重者局部常有紅腫、發熱、疼痛。慢性淋巴結炎急性發作時症狀同急性淋巴結炎。經抗感染治療後淋巴結縮小,但仍可摸到,可活動,無壓痛。

病理病因

慢性淋巴結炎屬中醫“脊核”範疇。癰的發病原因為外感風濕,風熱挾痰蘊結少陽、陽明之絡;或因肝胃之火毒上炎,挾痰凝結;或因乳蛾、口疳、齲齒;或頭面瘡癤以致毒邪流竄;或因上肢皮膚破損染毒,毒邪循經流竄;或因肝脾血熱兼忿怒氣鬱形成腋癰;也有因濕熱內蘊,氣滯挾痰凝結;或下肢、陰部破碎感染,毒邪循經繼發為胯腹癰;或因濕熱下注,壅而不行;亦可因凍瘡、足跟皸裂、足癬、濕疹等感染毒邪,以及濕熱蘊阻,經絡阻隔,氣血凝滯所致。治療原則擬清熱解毒、化痰消腫為主,並根據發病部位和不同階段進行辨證施治。

診斷檢查

為明確頸部腫塊的原因及其性質,診斷時應注意以下各點:

1、詳細詢問病史包括年齡、性別、病程長短、症狀輕重、治療效果,以及有無鼻、咽、喉、口腔等器官受累的臨床表現,或發熱,消瘦等全身症狀。

2、臨床檢查首先注意觀察兩側頸部是否對稱,有無局部腫脹,瘺管形成等現象。然後進行頸部捫診。檢查時受檢者頭略低,並傾向病側,使頸部肌肉鬆弛,便於腫塊之捫摸。檢查時注意腫塊之部位、大小、質地、活動度、有無壓痛或搏動,並應兩側對照比較。如前所述,成人頸部腫塊應考慮轉移性惡性腫瘤可能,因此,應常規檢查耳鼻咽喉、口腔等處,以便了解鼻咽、喉等處有無原發病灶。必要時可作鼻內窺鏡或纖維鼻咽喉鏡檢查。

3、影像學檢查頸部CT掃描除可了解腫瘤部位、範圍外,並有助於明確腫塊與頸動脈、頸內靜脈等重要結構的關係,為手術治療提供重要參考依據,但較小之腫塊,常不能顯影。為查找原發病灶,可酌情作鼻竇、鼻咽和喉側位等X線拍片檢查。對於頸部鰓裂瘺管或甲狀舌管瘺管,可行碘油造影X線拍片檢查,以了解瘺管走向和範圍。

4、病理學檢查

(2)切開活檢法:應慎用。一般僅限於經多次檢查仍未能明確診斷時。手術時應將單個淋巴結完整取出,以防病變擴散。疑為結核性頸淋巴結炎時,切開活檢後有導致傷口經久不俞愈可能,應注意預防。對於臨床診斷為涎腺來源或神經源性良性腫瘤者,由於腫瘤位置較深,術前切開活檢有時不易取得陽性結果,卻有使腫瘤與周圍組織粘連,增加手術困難之弊端,故一般於手術摘除腫瘤後再送病理檢查。

頸部淋巴結腫大,有壓痛,淋巴引流區內的器官有急性炎症,全身可有畏寒、發熱等。白細胞計數中性粒細胞增高。頸部B超檢查有助於了解淋巴結的部位、大小、數目以及與周圍組織的關係。本病應與頸部淋巴結結核、惡性淋巴瘤、轉移性惡性腫瘤鑑別。必要時作淋巴結穿刺或切除活檢。

治療方案

1.西醫藥治療

2.中醫藥治療

(1)內治法

②熱毒蘊結肝脈(腋癰):多發於腋下淋巴結腫塊,皮膚色不變,灼熱疼痛,上肢活動不便,如疼痛加重,皮色轉紅,按之有波動感,寒熱不退,則內已成膿。’一般為膿出稠厚,腫消痛止。常伴見惡寒發熱,口乾苦,納呆,舌紅苔黃厚膩,脈滑數。

治法:清熱解毒,疏肝散結。

方藥:柴胡10克、黃芩10克、山梔10克、半夏10克、龍膽草10克、赤芍15克、金銀花20克、連翹10克、夏枯草10克、枳殼10克。如膿成者,加皂角刺10克、炮甲片10克、生大黃5克。

治法:清熱解毒,疏肝散結。

方藥:柴胡10克、黃芩10克、山梔10克、半夏10克、龍膽草10克、赤芍15克、金銀花20克、連翹10克、夏枯草10克、枳殼10克。如膿成者,加皂角刺10克、炮甲片10克、生大黃5克。

③濕熱下注(胯腹癰、委中毒):多發於腹股溝或胭窩部淋巴結腫塊,堅硬疼痛,皮色轉紅,灼熱疼痛。若痛勢不減,呈跳痛,則內已成膿,患肢伸屈及行走困難。潰破膿出,則逐漸癒合,常伴見發熱惡寒,患肢沉重,舌紅苔黃膩,脈滑數。

治法:清熱利濕,活血消腫。

方藥:牛膝10克、蒼朮10克、黃柏12克、地丁30克、金銀花20克、車前子(包)10克、滑石(包)10克、赤芍10克、丹皮10克、通草6克、赤茯苓15克、萆薛10克。如膿成者,加丹參20克、皂角刺10克、炮甲片10克、蒲公英30克。

治法:清熱利濕,活血消腫。

方藥:牛膝10克、蒼朮10克、黃柏12克、地丁30克、金銀花20克、車前子(包)10克、滑石(包)10克、赤芍10克、丹皮10克、通草6克、赤茯苓15克、萆薛10克。如膿成者,加丹參20克、皂角刺10克、炮甲片10克、蒲公英30克。

④氣營兩飭(潰膿後收口期):瘡口膿水清稀,局部筋脈損傷,新肉難長,伴周身乏力,納差,舌淡苔偏厚,脈細微數。

治法:益氣和營斂瘡。

方藥:生黃芪2D克、白朮12克、太子參18克、當歸10克、白芍10.克、木香4克、陳皮10克、甘草10克、山萸肉15克、牛膝10克、防風15克、五味子6克、麥冬10克。

治法:益氣和營斂瘡。

方藥:生黃芪2D克、白朮12克、太子參18克、當歸10克、白芍10.克、木香4克、陳皮10克、甘草10克、山萸肉15克、牛膝10克、防風15克、五味子6克、麥冬10克。

(2)外治法

食療方法

1、【陳皮炒肉絲】

配方:陳橘皮10克,豬瘦肉100克。

製法:豬肉切絲後加鹽、黃酒拌勻,陳皮浸泡至軟切絲。鍋內油燒至七成熱時,下肉絲、陳皮絲一起翻炒幾下,再加入少許鹽、黃酒炒至香,添水燜燒5~6分鐘,放入香蔥即成。

功效:理氣化痰。

用法:佐餐食用。

製法:豬肉切絲後加鹽、黃酒拌勻,陳皮浸泡至軟切絲。鍋內油燒至七成熱時,下肉絲、陳皮絲一起翻炒幾下,再加入少許鹽、黃酒炒至香,添水燜燒5~6分鐘,放入香蔥即成。

功效:理氣化痰。

用法:佐餐食用。

2、【梅花粥】

3、【海帶肉凍】

配方:海帶、豬肉皮等量。

製法:將海帶泡軟洗淨切細絲,豬肉皮洗淨切細小塊,共放鍋內。加適量水,放入八角茴香等調味品,用文火將海帶、豬肉皮煨酥,加適量食鹽調味,盛入盤中,晾冷成凍。

功效:疏肝解郁,軟堅化痰。

用法:佐餐食用。

製法:將海帶泡軟洗淨切細絲,豬肉皮洗淨切細小塊,共放鍋內。加適量水,放入八角茴香等調味品,用文火將海帶、豬肉皮煨酥,加適量食鹽調味,盛入盤中,晾冷成凍。

功效:疏肝解郁,軟堅化痰。

用法:佐餐食用。

4、【香附梔子粥】

5、【鬱金膏】