基本介紹

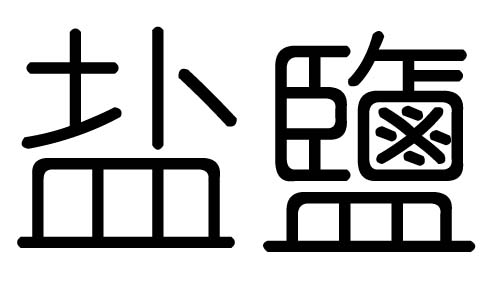

- 中文名:鹽

- 外文名:salt

- 套用學科:化學(一級學科)

- 定義:金屬離子,銨根離子結合的化合物

定義

鹽巴

yánbā

〖commonsalt〗[方言]∶食鹽

鹽槽,鹽坑

yáncāo,yánkēng 〖saltpit〗一種容納並蒸發海水的槽或坑

鹽場

yánchǎng

〖saltern;saltworks;saltfield〗出產鹽或配銷鹽的場所

鹽池

yánchí

〖saltpond〗生產食鹽的鹹水湖

鹽分

yánfèn

〖saltcontentinsidethebodies〗物體內所含的鹽量

鹽膚木

yánfūmù

〖sumac〗漆樹屬(Rhus)的一種灌木或喬木--通常是此屬的無毒的種類

鹽湖

yánhú

〖saltlake〗無通海出口的內陸鹹水水體

鹽花

yánhuā

〖alittlesalt〗∶極少量的鹽

〖finegrainsofsalt〗[方言]∶霜鹽;細鹽

鹽鹼土,鹽鹼地

yánjiǎntǔ,yánjiǎndì

〖saline-alkalisoil〗土壤里鹽分較高的土地,不適於植物生長

鹽井

yánjǐng

〖saltwell;brinepit〗為汲取含鹽質的地下水來制食鹽而挖的井

鹽滷

yánlǔ

〖bittern〗鹽結晶後在鹽池中留下的苦味母液,其中包含有其他的鹽(如氯化鎂、硫酸鎂、溴化物和碘化物)

鹽霾

yánmái

〖salthaze〗由於在空氣中存在很細的海鹽粒子所產生的霾。鹽粒通常來自海沫的蒸發

鹽民

yánmín

〖saltproducer〗舊時以生產鹽為業的人

鹽汽水

yánqìshuǐ

〖saltsodawater〗一種供在高溫條件下工作的人飲用的加了鹽的汽水

鹽泉

yánquán

〖brinespring〗有一定含鹽量的鹹水泉

鹽霜

yánshuāng

〖saltefflorescence〗含鹽分的東西乾燥後表面上呈現的白色細鹽粒

鹽水

yánshuǐ

〖salinewater;brine〗∶含鹽的水;尤指含氯化鈉、硫酸鈉和硫酸鎂的礦質水

〖marinade〗∶一種醃泡汁,通常含有醋或酒、油、香辛料與芳香藥草,用以浸漬食物(如肉或魚)以便加重味道

〖brine〗∶用普通食鹽飽和的或浸濃的水,由氯化氫溶於水生成

鹽酸

yánsuān

〖hydrochloricacid〗一種帶腐蝕性和刺激氣味的液體強酸HCl

鹽田

yántián

〖saltpan;saltern〗

不排水的天然的窪地,其中聚集水和蒸發後留下沉積鹽

藉助於蒸發製鹽的大鹽池

鹽坨子

yántuózi

〖saltheap〗露天的鹽堆

鹽梟

yánxiāo

〖saltsmuggler〗舊時指結夥私販食鹽的人

鹽業

yányè

〖saltindustry〗鹽的開採,加工和銷售行業含有氫離子的鹽叫酸式鹽,如:碳酸氫銨(NH4HCO3);硫酸氫鈉(NaHSO4);磷酸二氫鉀(KH2PO4)

出處

古籍解釋

康熙字典

又《史記·天官書》臯唐甘石,因時務論其書傳,故其占驗,凌雜米鹽。《正義曰》凌雜,交亂也。米鹽,細碎也。

又澤名。《史記·大宛傳》于闐之東,水注鹽澤,潛行地下,則河源出焉。

又白鹽,山名。在四川夔州,南連赤甲山。《杜甫詩》赤甲白鹽俱刺天。

又國名。《山海經》鹽長之國。

又無鹽,古國名。

又地名。鹽城,在蒲州安邑縣。一名司鹽城。《史記·秦本紀》昭襄王十一年,齊韓魏趙宋中山,五國共攻秦,至鹽氏而還。

又《前漢·地理志》無鹽縣,屬東平郡,海鹽縣,鹽官縣,屬會稽郡。

又牛兩膁上曰陽鹽。《甯戚相牛經》陽鹽欲得廣。

又金鹽五加皮別名。

又姓。《魯國先賢傳》有北海相鹽津。

又毋鹽,複姓。齊毋鹽邑大夫之後。

又無鹽,古之醜婦人。

又《廣韻》《集韻》《正韻》𠀤以贍切,音豔。《廣韻》以鹽醃物也。《禮·內則》屑桂與姜以灑諸上,而鹽之。

又同豔。《禮·郊特牲》君親誓社,以習軍旅,流示之禽,而鹽諸利,以觀其不犯命也。《注》流,猶行也。行田也。鹽,讀為豔,行田,示之以禽,使歆豔之,觀其用命不也。

又曲之別名。凡歌詩謂之鹽者,謂如吟行曲引之類也。《古樂府》有昔昔鹽,神雀鹽,黃帝鹽諸名。𠀤讀作鹽。○按鹽,卽古曲前之豔。但歌此曲,不定為曲前曲中,直如《九宮譜》之所謂慢詞也。 《字彙》俗作𥂁。

說文解字

說文解字注

中華字海