人物生平

潛修理學

倭仁並沒有顯赫的家世。先輩是駐防

八旗中下級軍官或普通士兵家庭,屬中下層

旗人社會。倭仁的青少年時代是在駐防地

開封度過的。道光九年(1829年),倭仁中進士,

殿試時被取為

二甲第三十四名,賜

同進士出身,選

庶吉士,被授為

編修,歷任中允、

侍講、

侍讀、

庶子、

侍講學士、

侍讀學士。他早年官京師時主要的社交圈子便是

河南同鄉。當時,與倭仁交往甚密者主要有

李棠階、王鵴等人,他們旨趣相投,究心

理學。道光十三年(1833年),成立“正學會”,定期“

會課”。參與者每天將自己的舉止言談甚至思想寫成“

日錄”,相互交換批閱,大約十天左右在與會者某一人家中集會,當面品評得失。當時倭仁與

李棠階等人的“會課”所討論的主要是

王學,這種“會課”一直持續到道光二十二年(1842年)李棠階離京出任廣東

學政,前後達十年之久。

道光二十年(1840年),晚清著名的理學家

唐鑒再次到京師做官,倭仁和

曾國藩、

吳廷棟、何桂珍、

呂賢基等一批理學名士都聚集在了他的周圍。唐鑒獨究心於

程朱性理之學,倭仁自從向他問學以後,便開始了他的學術思想的轉向,棄王學而改宗

程朱,終身篤信程朱理學。由於唐鑒的介紹,曾國藩此時得識倭仁,曾國藩在日記中記述唐鑒對倭仁的評價:“用功最篤實,每日自朝至寢,一言一動,坐作飲食,皆有

札記,或心有私慾不克,外有不及檢者皆記出。”曾國藩與倭仁訂交後,兩人終身相交於師友之間。曾國藩對倭仁的理學修養工夫很欽敬,也學他的樣子寫

日課,彼此互相批閱日課冊,共同切磋。倭仁要

曾國藩“掃除一切,須另換一個人”,曾國藩“讀之悚然汗下”。曾國藩對倭仁的日課冊則敬畏有加,只加圈而不敢加批。他在與弟書中稱倭仁為“令人對之肅然”的“益友”。就這樣,在進入一個新的社交與學術圈子以後,倭仁很快受到唐鑒、曾國藩、

吳廷棟等人的讚賞與推崇,從而在當時京師理學家中,取得較高的地位。道光二十二年(1842年),被提拔為

詹事。道光二十四年(1844年),被遷移為

大理寺卿。道光二十六年(1846年),唐鑒告老南還,此後,倭仁成為京師理學的重要支柱。

出佐文宗

道光三十年(1850年),文宗

鹹豐帝即位,為振刷紀綱,勵精圖治,詔諭內外大小官員工上書陳言,獻計獻策。時為

大理寺卿的倭仁自恃經綸滿腹,企圖一展抱負,特上《應詔陳言疏》說:“國家行政沒有比用人更重要的了,而用人又先要辨別

君子與小人。君子和小人都是難以知道他們心中所想的,但是他們做的事卻是顯而易見的。總的來看大抵都是君子拙劣,而小人善於逢迎;君子為人處世穩定,而小人善於搖擺;君子愛惜人才,小人大多排擠與自己政見不一之人;君子都圖謀遠大,以國家的發展為先,而小人大多只看眼前,以聚斂財物、刻薄待人為己務。遇事剛正不撓、無所阻擋的人,那才稱得上君子;善於逢迎、工於趨利避害的人,都是些小人。所以,以皇上的聰明之資,肯定能辨別君子小人而用之。君主掌握了用人之術,才能國家大治。”鹹豐帝看了他的奏疏之後,稱讚他敢於直言,於是曉諭大小臣工以倭仁為榜樣上疏進言。不久,禮部侍郎

曾國藩上奏了用人三策,鹹豐帝看了之後又想起了倭仁先前的奏疏,於是起草了同樣的話給予勉勵。

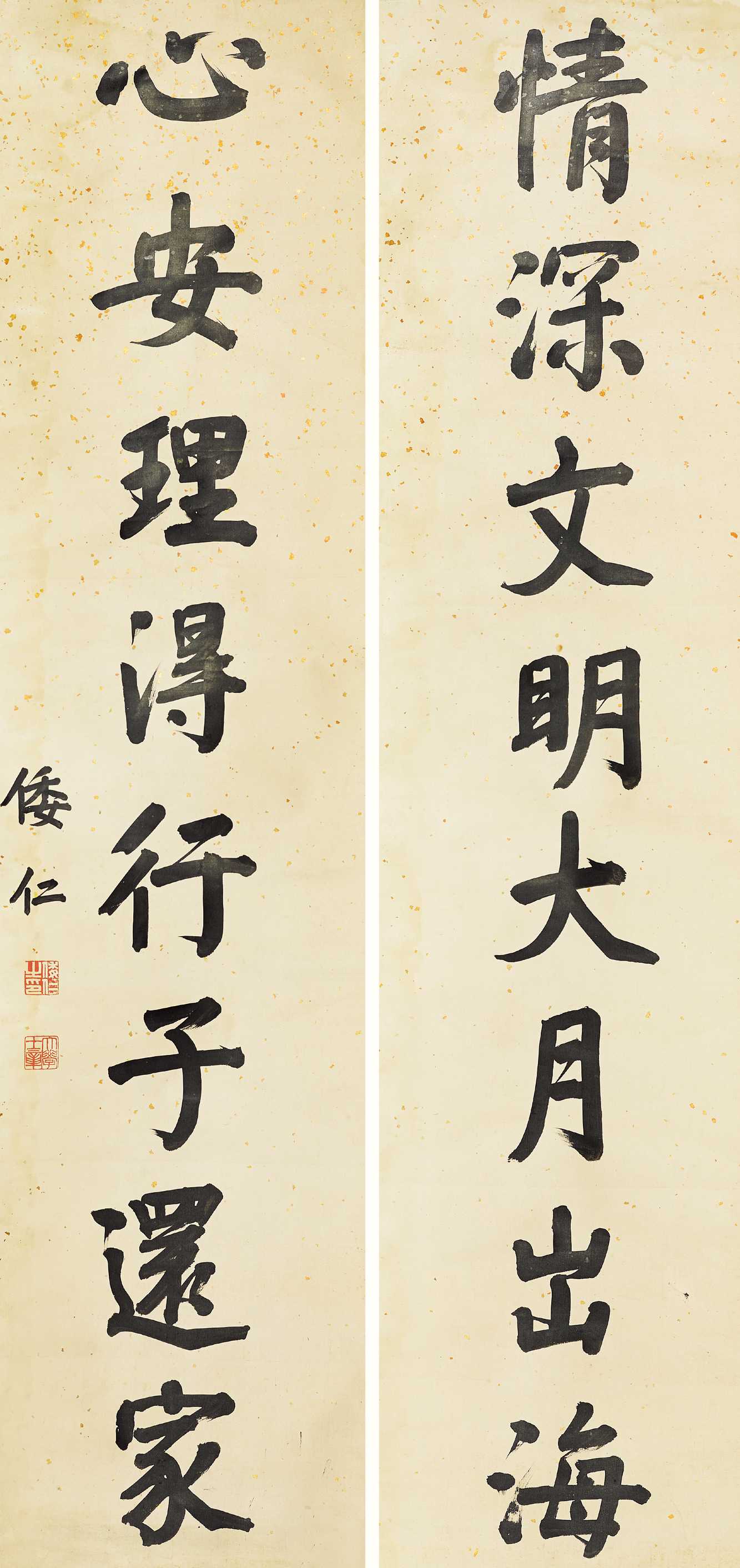

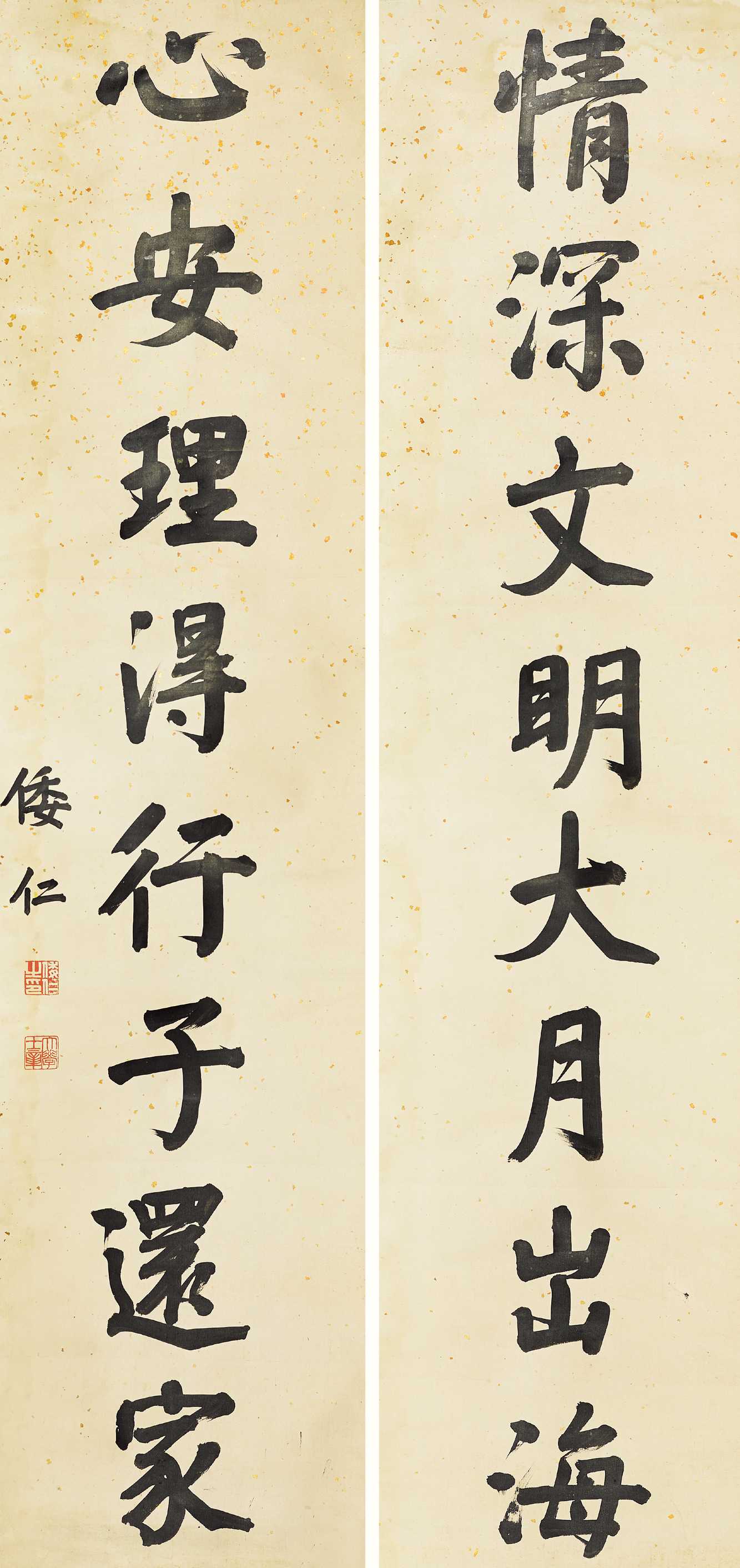

烏齊格里·倭仁書法

接著,清廷授予倭仁副都統銜,充任

葉爾羌幫辦大臣。

大理寺少卿田雨公上疏說倭仁充任幫辦大臣是大材小用了,鹹豐帝說:“葉爾羌幫辦大臣是邊疆要任,不是閒散的職位。如果只將外任官員上遷,那豈不是有違國家文武兼資、內外並重的大政方針嗎?”鹹豐元年(1851年)正月二十日,倭仁走馬上任。儘管倭仁對此次外放心存芥蒂,但是,他畢竟是“奉天子命,出守西羌”,因此,遠在葉爾羌的倭仁仍然心繫朝廷,對國家政治表現出極大的關注熱情。

宦海沉浮

鹹豐二年(1852年)五月,倭仁有鑒於

鹹豐帝即位以來政治上毫無起色的情形,從

葉爾羌上《敬陳治本疏》,大談“

治本”之論。倭仁所謂的“治本”是要“皇上立必為

堯舜之志”,這仍是

正統的

儒家政治倫理,出自理學家的倭仁本是很自然的事。然而,對於被太平天國運動攪得日夜不得安寧的鹹豐皇帝來說,這真是令人啼笑皆非的事。在鹹豐皇帝看來,倭仁的“治本”之論當然並非不對,只是這些“統論治道”不切實務的“空言”,實在無助於當務之急。

鹹豐三年(1853年),倭仁彈劾葉爾羌回部

郡王阿奇木伯克愛瑪特任意攤派路費以及護衛索贓等幾款大罪,清廷下詔訓斥他沒有經過確認就上疏彈劾,任意參奏,於是將其下部議罪,降三級調用。並因此結束了他在葉爾羌或許本就不該有的無奈生涯。鹹豐四年(1854年),侍郎王茂廕等請命派倭仁會同籌辦京師

團練,鹹豐帝因為軍務並非他所長,未同意他的建議。不久命倭仁以侍講候補的身份入直上書房,教授惇郡王讀書。鹹豐五年(1855年),被提拔為

侍講學士。歷

光祿寺卿、

盛京禮部侍郎。鹹豐七年(1857年),又調任戶部,管理

奉天府尹事,又上疏彈劾盛京副都統增慶、

兵部侍郎富呢雅杭阿。

鹹豐十年(1860年)八月,署理

盛京將軍。在

盛京的任職,不僅使倭仁的政治地位有所上升,而且在實踐中逐漸積累了一些官場處事經驗。其政治閱歷和經驗逐漸成熟,提出了昔人論政曰:“盡心,平心。盡心、忠也、平心、恕也。人為政為學一以貫之矣”。鹹豐十一年(1861年)十月,倭仁作為朝廷的使臣出使

李氏朝鮮,頒布鹹豐皇帝去世的“遺詔”和同治皇帝登極的“恩詔”,這預示著倭仁的政治生涯開始出現轉機。

同治元年(1862年)元年,倭仁升任大學士、官拜

工部尚書。兩宮皇太后因為倭仁老成持正,並且學問優長,特命他作為同治帝的帝師。倭仁緝查古代聖賢帝王的事跡,並且蒐集古今名臣飛奏議,整理之後進獻給同治帝,被賜名為《啟心金鑒》,放置在弘德殿作為皇帝學習的教材。因為倭仁素來嚴厲持正,所以同治帝對其尤為忌憚。七月,任協辦大學士;閏八月,任大學士,兼管理房部事務,旋授文淵閣大學士。

同文之爭

同治六年(1867年)的

同文館之爭,是近代中西文化的首次交鋒。在這場爭論中,倭仁是反對

西學的主角,也正因此而使倭仁在

晚清歷史上以頑固保守著稱。

京師同文館成立於同治元年(1862年),同治五年(1866年)底,恭親王

奕訢等正式奏請設立天文

算學館,擬從滿漢

貢生、

舉人、進士、

翰林和該各項正途出身五品以下京外各官中招考學生,由

總稅務司赫德招聘西人在館教習。殊不知卻因此而引起了一場軒然大波。就在恭親王等人增設天文算學館的舉措順利實施之時,反對派已在醞釀抵制。同治六年(1862年)正月二十九日,掌山東道監察御史

張盛藻的奏摺揭開了這場大論爭的序幕。張盛藻反對科甲正途人員學習天文算學,認為這樣就會使“讀

孔孟之書,學堯舜之道”的正途士人誤入歧途。可是,張盛藻畢竟人微言輕,他的奏疏遭到

同治帝諭旨的嚴厲訓斥。

倭仁書法

張盛藻的意見被壓制後,倭仁親自出場,隨即捲入論爭之中。他與恭親王奕訢等針鋒相對地進行了兩個回合的論戰。他從

立國之本的高度立論,反對

知識分子學習西方的

科學技術,擔心“變夏為夷”,將問題的嚴重性誇張到有

亡國滅種危險的地步。以倭仁的

學養與地位,清廷自然不能

等閒視之。在倭仁上奏的當天,

兩宮皇太后即召見倭仁,並把他的奏疏交由

總理衙門處理。三月二日,恭親王奕訢等上了一個長長的奏摺,重申增開天文算學館以招收正途人員學習天文算學的重要性和必要性。三月十九日,奕訢等人上奏承認:“此舉之把握,本難預期”,顯得底氣不足了。但他們並不甘罷休,於是抓住倭仁奏疏中“天下之大,不患無才”,不必師事夷人的把柄,對倭仁反戈一擊,要倭仁“酌保數員”,另設一館。這個建議得到諭旨允準。這下可為難了倭仁。三月二十一日,倭仁據實陳奏、“並無精於天文算學之人,不敢妄保”。更使倭仁難堪的是,就在同一天,清廷還諭令倭仁在

總理各國事務衙門行走。至此,雙方爭論已到白熱化程度。朝廷的故意為難已使倭仁狼狽不堪,而奕訢等人在朝堂上的當面圍攻更使拙於言辭的倭仁倍感羞辱。幾經折騰,倭仁終於氣得病倒了,於是,他託病堅持不去總理衙門上班,朝廷也無可奈何。倭仁與奕訢等人的正面衝突就此平息。

同文館之爭是近代中國關於中西文化關係問題的第一次大論爭。在此過程中,倭仁以“本末”論和“

夷夏之防”的觀念為思想基礎,否定

西學的價值,從而認為向西方學習不但沒有必要,而且還會有導致

中國文化淪亡的危險,充分顯露出倭仁固守

中國傳統文化的極端保守思想。

晚年逝世

經過同文館之爭的打擊,倭仁失去了部分兼差,但他仍以

大學士的身份在弘德殿行走,可以更專心地做同治皇帝的師傅。同治八年(1869年)三月初八日,十四歲的同治皇帝“開筆作論”,師傅們出題為《

任賢圖治》,皇帝寫道:“治天下之道,莫大於用人。然人不同,有君子焉,有小人焉,必辨別其賢否,而後能擇賢而用之,則天下可治矣”。同治所述,和鹹豐皇帝即位之初倭仁所上《應詔陳言疏》完全一致。同年,醇郡王

奕譞奏請同治帝在太后召見群臣時“升座聽政”,即見習臨朝聽政,得旨允準。

在同治九年(1870年)的

天津教案中,清廷和總理衙門又以向列強屈服告終。作為京師士大夫“清議”的代表,倭仁認為:“今日重罪守令以謝洋人,將來此端一開,何以立國?”倭仁一再提出“何以立國”的問題,可見他對國家命運的深切憂慮。同治十年四月二十一日(1871年6月8日),倭仁因病去世。他在彌留之際的《遺疏》中,仍不忘要兩宮皇太后“勿忘

庚申之變”,要同治帝“毋以誦讀為具文,毋以《詩》、《書》為迂闊”,表明倭仁一方面至死不忘國恥,另一方面他仍然將中國傳統文化作為救國的惟一法寶。光緒八年(1881年),河南巡撫李鶴年奏建專祠於開封,允之。

思想主張

哲學思想

倭仁在

認識論上主張“

理在心中”的

先驗論。《為學大指》說:“蓋人心虛靈,

天理具足,仁、義、禮、智皆吾所固有”。但心中之理不會自明,因為有“物蔽”,人們為“利祿之趨,習俗之徇,淚沒沉淪,而為人之理遂失”。因此,需要“

致知”,認識天理。這對任何人都一樣,聖人也不例外,世上人人都應當學習。倭仁認為認識天理即是認識己性、人性和物性,並把它們區分為兩個階段:

①“盡己性”,即認識自己的天性,按天理去約束自己的言行。要做到這點,必須克服私念。因為“念慮萌動之初,為善惡分途之始”,不去掉私念就不懂得自己的

善性。去念的辦法是“端莊靜一”、“涵養本原”、“察幾慎動”、“

克己復禮”等,只有這種內心修養,才使天理不受物蔽而清明昭著。

②“盡人性、盡物性”,即認識人們之間和物之中隱藏的天理。窮盡物理要從一物上窮理開始,“稽之聖賢,講之師友,察之事物,驗之身心,以究析其精微之極至”。更重要的是用“類推”的辦法,認為類推可認識到大至“天地之運,古今之變”,小至“一息之頃,一塵之微”的萬物都是一“理”類推還能認識到“物我一理”,自一身,以至一家,至於萬物,都有君臣、朋友的關係,都是一個天理。這兩個階段,是相互聯繫不可分割的。他認為盡己性才能盡物性,否則就不能為“天地立心,萬物立命”。物性是己性的類推。他指出那種從萬物中尋找離開己性的“聞識”“曉會”是對

窮理的曲解。另一方面,他又認為盡己性必盡物性,要推己及人,推己及物,應把盡物性看成是自己份內的事。他指出,因“物我異體”而只修己性,不及人和物,是不懂己性的真正含義。倭仁在社會問題上主張“帝王心治天下”的

唯心史觀認為社會的治亂、興衰決定於朝廷的政治和用人,政治和用人又受帝王的心制約。《輔弼嘉謨》說,帝王的心“為萬事之主”,是“用人行政之得失”的原因,“天下之治亂安危系之此”。帝王心正,則天下事沒有不正的;心不正則不會有正的。他要求帝王之心“明白洞達,而無一毫邪曲之私”,做到“發之政事乃合於天理之正”,象

堯舜禹湯文武那樣治理天下。

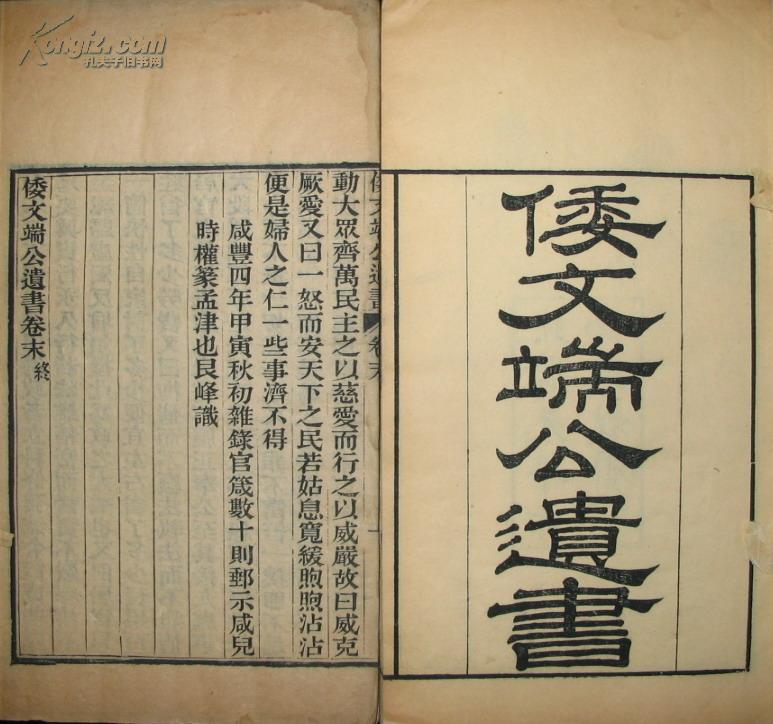

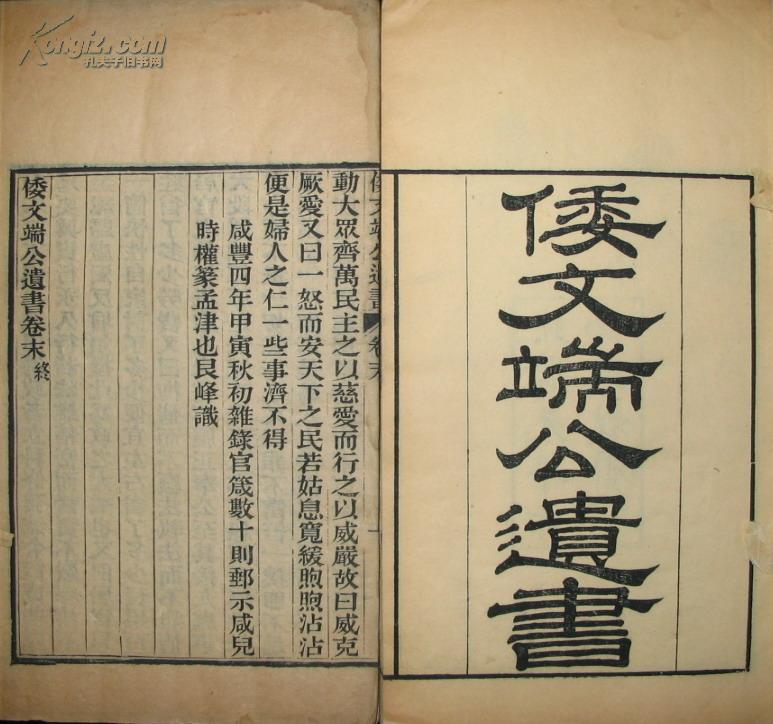

倭文端公遺書

倭仁倫理思想的基本概念是“

理”,其內容主要包括仁、義、禮、智等傳統道德。倭仁認為人自身有仁、義、禮、智之理,人們之間的理不異於己之理,物'之理不異於人之理,把世界萬物和人倫關係都統一於這個“理”之中。倭仁關於道德修養的觀點集中地反映在《為學大指》一文中,概括為六個要點,即“立志為學”、“居敬存心”、“窮理致知”、“察歌慎動”、“克己力行”、“

推己及人”,系統地闡述了治學的宗旨、目的、內容、方法及效用等重要問題。

理學思想

倭仁認為,

程朱理學是十全十美、萬古無弊的聖經賢傳,是“至精且備”、博大精深的“正學”。程朱以外的各種學問,不是異說

末學,便是

左道旁門,都不能藉以達到

超凡入聖的目的。倭仁理學思想的王學淵源,從其理學思想本身也可以找到某種程度的印證。這對倭仁的理學宗向有重大的影響,使倭仁的理學思想具有王學的淵源。

程朱理學中的道德論備受倭仁推崇。在他看來,古往今來的一切事物變化無不受由人的“心身”所引發出的道德關係所包括,所支配。程朱把萬物歸源於“

性理”,而倭仁則歸結於道德。“誠”、“敬”本來是理學道德論方面的兩個範疇,倭仁不僅稱之為道德論中的最高原則,而且把它們上升到

宇宙觀的高度,與“陰”、“陽”相提並論。

對

程朱理學,倭仁雖然沒有理論創新,但他力圖按照程朱的觀點闡釋了一些重要的理學範疇與命題,構建了自己的理學思想體系。

首先,在理氣論方面,倭仁以 “理”為哲學的最高範疇。他說:“萬物之生,天命流行,

自始至終,無非此理。”在倭仁看來,人與天地萬物都是由“

理氣”生成,所謂“天地祇此陰陽之氣,健順之理,吾與萬物同得此理氣以生。”關於理氣先後的問題,倭仁的思想與

朱熹相似。朱熹主張理氣本無先後,如果一定要分個先後,則是理先氣後。朱熹的理先氣後思想,正如馮友蘭先生所說的理是“邏輯”上在先,而不是簡單的時間上的先後。朱熹說:“要之也先有理。只不可說是今日有是理,明日卻有是氣。也須有先後。且如萬一山河天地都陷了,畢竟理卻只在這裡。”可見,朱熹所說的理在氣先是就世界的本原而言的,其邏輯在先說表明朱子

哲學基本問題中理是第一性的。

其次,在心性論方面,倭仁按照程朱的觀點闡釋了理學心性論的一些重要範疇與命題,如心、性、道心人心、天命之性與氣質之性、已發未發、

天理人慾等等。人的感性情慾不加控制則流於惡,所以“危”;人的道德良心潛隱在內心深處,與情慾混雜,微妙難見,所以“微”。明乎此,用道德良心統率感性情慾,則可以達到一種理想的和諧精神境界。至於道心是什麼和人心是什麼的問題,倭仁通過否定明代理學家

羅欽順的觀點而稍微作了一點符合朱子哲學的闡述,他說:“整庵謂:‘道心是性,人心是情。’心竊疑之。道心如惻隱羞惡之屬,原於性命之正,而非即性也;人心如耳目口鼻之欲,發於形氣之私,而不得謂之情也。”倭仁認為道心不是性,人心不是情。道心是合於道德原則的知覺,是指人的道德意識;人心則是以個人情慾為內容的知覺,是指人的感情慾念。這頗與朱子的觀點相類似:“只有這一個心,

知覺從耳目之欲上去,便是人心;知覺從義理上去,便是道心。”又如,源自《

中庸》的“已發未發”又稱“

中和”,所謂“喜怒哀樂未發謂之中,發而皆中節謂之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之達道也。”已發未發是理學心性論的重要範疇,按

程朱學派的觀點,已發未發是指人的心理活動的不同階段或狀態,已發指思慮已萌,未發指思慮未萌;未發指性,是心之體,已發指情,是心之用。

再次,在知行觀方面,

格物致知、

居敬窮理、涵養省察等,這些以“知行”為中心的範疇與命題是

程朱理學的重要修養方法。

格物是《

大學》八條目之首,格物致知是

修齊治平的基礎,朱子哲學對此非常重視,故朱子曾經特為格物“補傳”,這一事實被後世程朱派理學家認為是朱子在理學上的重大貢獻。倭仁也有同樣的認識,他說:“格物不得力,第一關便隔礙了,下面節節都是病痛。朱子補傳,洵有功萬世。”主敬是程朱理學提倡的一種重要的心性修養方法。倭仁說:“心主於敬,無少放縱,然後至虛至靈之中,有以窮夫酬酢萬變而理無不明,蓋未有不居敬而能窮理者。”在倭仁看來,主敬就是心不放縱亂思,保持一個虛靈的心之本體,不受外物的干擾而自然體認天理,達到一種理想的道德境界。

知先行後,也是

程朱理學的重要命題。倭仁說:“力行尤以致知窮理為先。”他認為,“知”即是孔孟之道,道理已經程朱辨明清楚,後人只要按程朱之學去做即可,要做這“行”的工夫,必須努力將獲得的點滴知識隨時付諸實踐。“孔孟大路,經程朱辨明後,惟有斂心遜志,亦趨亦步去,知一字行一字,知一理行一理,是要務。”在人的個體道德修養方面,有了道德知識與觀念,認識了道德原則,努力使自己的行為符合道德規範,這樣就能成就理想的道德人格。

從倭仁理學思想本身來看,自從轉向程朱之後,他確立了嚴格的“尊朱”的學派立場。為了表明這種“尊朱”衛道的立場,倭仁力圖按程朱學派的觀點闡釋了一些重要的理學範疇與命題,甚至直接徵引了不少程朱理學家的言論以闡述他的理學思想。倭仁理學思想基本上是符合程朱理學精神的,可謂比較地道正統的程朱派理學,“倭仁之學雖不敢言及

孔孟程朱,然能誦其言守其法,躬行實踐。”正如時人所說乃“孔孟程朱之真傳”,是“程朱之正脈”。可見,倭仁當時已以正宗的程朱理學家聞名於世。

倭仁在他的《日記》中說:“事天無他,事心而已矣。”可謂一貫王學精旨,把心即理的王學命題一語道破。另外他還在《日記》中談到“看未發氣象”時直接徵引王陽明的話,他說:“看未發氣象,姚江有一段說得緊切,云:此是教人用戒謹恐懼工夫,正目而視惟此,傾耳而聽惟此,洞洞屬屬不知其他。'即程子敬而無失,即所以中'之意。”與此相類似的還有一條:“延平每教人靜,其云:學為私慾所分,故用力不精,須打斷諸路頭,靜中默識,使泥滓漸漸消去。又云:靜坐看喜怒哀樂未發氣象,不惟於進學有功,兼亦是養心之要。又每言脫落融釋。皆吃緊為人語。”靜中體驗未發,是理學中

二程高弟

楊時再傳至

李侗(延平)的所謂“道南指訣”。

李侗是朱熹的老師,他曾經教朱子靜坐體驗未發氣象,即通過高度沉靜的內心修養而體驗一種渾然與物同體的神秘精神境界,這是一種

直覺主義的修養方式。儘管朱子做了很大的努力,但始終未能獲得那種體驗,因而很自然地對靜心體驗作為道德修養的普遍有效性表示懷疑,而最終傾向於

程頤“主敬致知”的

理性主義修養方式。正如

吳廷棟的指責,倭仁所讚許的延平靜坐法“畢竟非學者通法”,其與程朱“主敬”法相背,反為“談姚江之學者所假借”,其實,吳廷棟指出了倭仁理學思想中的王學根底。

政治思想

對於“

治道”的關懷,倭仁注意力首先集中於

吏治上。居官屍位易沾染名利習氣,利慾使人墮落。倭仁認為為官第一要務應是“將名利心打疊淨盡,方能篤實光輝”。將一己的“名利之心打疊淨盡”,發而為政,倭仁則主張居官應仁民愛物。他在答倉子益時曾經說道:“唯有克己愛民,事事為百姓計,不為一身計。凡百舉動皆服草野之心,則官民一體相聯,即可以消內變,亦足以御外侮。”只要官民同心同德,何愁國事不興。實現官民一體,居官就要通下情。

針對當時吏治弊壞之風,他曾提出三點建議:一、朝廷應認真整剔,實力振刷,杜絕請託之風。二、對州縣官員應實行獎賞與懲罰制度。三、制定檢查制度, “大吏察州縣,朝廷察大吏”。這樣一來“民困可蘇,民心自固,寇亂之源亦由是可弭矣”。

人物評價

《清史稿》:“倭仁晚為兩宮所敬禮,際會中興,輔導沖主,兢兢於君心敬肆之間,當時舉朝嚴憚,風氣賴以維持。惟未達世變,於自強要政,鄙夷不屑言,後轉為異論者所藉口。”

晚清理學大師

唐鑒評價:“用功最篤實,每日自朝至寢,一言一動,坐作飲食,皆有

札記,或心有私慾不克,外有不及檢者皆記出。”

晚清名臣、理學家

曾國藩評價:“余之益友,如倭艮峰之瑟僴,令人對之肅然。”

桐城派名家

方宗誠評價:“公(倭仁)先與河內李文清公、內鄉王子涵觀察切劘心性之學,俱由陽明、夏峰之言以入,後與吳竹如侍郎志同道合,時侍郎方為刑部主事,公日夕相講習,始專宗程朱之學,久而彌精,老而愈篤,名益尊位益貴,而下學為己之功益勤懇而不已。”

時人評價說:“(倭仁的日記)質之天人而無愧怍,傳之後學可為典型。”

晚清學者吳廷棟評價:“艮峰先生乃躬行實踐之學,讀日記而學其省察克治,即是奉以為師。”

倭仁同年朱蘭(久香)評價:“但得先生一日在朝,必有一日之益。”

李棠階評價:“海內人士論中興功,僉外首曾、胡,內推倭、李。”

歷史地位

唐鑒京師講學期間,倭仁是以唐鑒為中心的京師理學群體中的重要成員。其後,倭仁不但自己潛修實功,而且以其學養和地位力圖將士林社會導向正學之途,並不斷地為純正

程朱理學的道統和學統而努力。“肩正學於道統絕續之交”,倭仁以理學道統的傳承人而成為道鹹同時期倡導程朱理學的重鎮。倭仁的理學地位與聲名在當時乃至後世的影響,是由各種原因與各方面的因素造成的。

首先,師友的推崇。道光末年,在以唐鑒為中心的京師理學群體中,誠如

曾國藩所言:“唐鏡海先生德望為京城第一”。無疑,論資歷學識,道德文章,唐鑒都堪稱當時第一理學家。德高望重的唐鑒很欣賞倭仁,他曾對曾國藩稱讚倭仁“用功最篤實”,尤其稱讚其堅持每天做“札記”的自省修養工夫。吳廷棟也曾對人自稱“心折”倭仁之“篤行”,甚至在

鹹豐皇帝面前聲稱“尤佩其篤實”。曾國藩與倭仁更是相交於師友之間,倭仁根據自己多年來的修身經驗,教曾國藩寫日課,“當即寫,不宜再因循”。曾國藩也真的當天即開始寫日課,“亦照艮峰樣,每日一念一事,皆寫之於冊,以便觸目克治”。曾國藩還把自己的日課冊送給倭仁批閱指教,倭仁毫不客氣地教曾國藩“掃除一切,須另換一個人”,曾國藩“讀之悚然汗下”,以此為“藥石之言”,曾國藩對倭仁的日課冊則敬畏有加,“不敢加批,但就其極感予心處著圈而已”。

曾國藩在與弟書中稱:“余之益友,如倭艮峰之瑟僴,令人對之肅然。”可見,在當時的京師理學群體中,倭仁已有相當高的學養地位。道光二十六年,唐鑒告老離京南還,此後,倭仁成為京師理學重鎮。有人評論說:“道鹹之間從宋儒之學身體力行者,必推公為首選。” 對倭仁的理學地位給予了高度評價。

其次,弟子門生的宣揚。倭仁的理學地位既在師友中得到認可,同時,其理學聲名又在眾多的弟子門生中得以流播。倭仁多次充任鄉試、會試考官和讀卷、閱卷大臣之類的考職,據統計達十八次之多。

科舉考試是傳統士人的進身之階,考官與考生之間的所謂“座主”與“門生”的關係是傳統社會中的一張厚重的人情關係網。“鄉會試中式者,對於主考、房官例稱師生,其風自唐、宋來相沿已久。……明代師生門戶之風尤盛,清代亦然。”

舉人、進士不但於主考、房官有師生之誼,而且“與夫本科監試官知貢舉、監督等,推之複試、

朝考、

殿試,凡派為閱卷者,無不認為師生”。倭仁歷任多種考職為其名望地位奠定了廣泛的社會基礎。從科舉考試的名分上說,倭仁可謂門生遍天下,如

葉名琛、

何桂清、

彭蘊章、朱琦、

羅惇衍、

袁甲三(以上為道光十五年乙未科,倭仁為同考官),甚至

胡林翼(道光十六年丙申恩科,倭仁為同考官)、

張之洞(同治二年癸亥恩科,倭仁為殿試讀卷官、朝考閱卷大臣)都出自倭仁門下。雖然無法釐清他們之間的具體交誼關係,但是,這種師生名分當是客觀存在的。

太平天國時期,倭仁為同考官的道光乙未科進士

陶恩培、

孫銘恩、呂賢基、

羅遵殿“先後殉粵寇之難,世稱倭門四忠”。所謂“倭門四忠”之稱,其實正是對倭仁聲名的宣揚。

倭仁“誘掖後進不倦”。從所見的有限史料,也可以看到倭仁通過他的弟子門人影響社會的情況。這裡僅舉

于蔭霖與

沈源深為例。于蔭霖,字次棠,號樾亭,吉林

伯都訥廳人。

鹹豐九年進士,官至河南巡撫。據記載,同治初年,于蔭霖官翰林時,“倭文端公為理學名臣,公相從問學”。“通籍後從倭文端公受省身克己之學”,“一以朱子為宗”。于蔭霖雖長年為官,然仍潛心理學,據史載:“蔭霖晚歲益潛心儒先性理書,雖已貴,服食不改儒素,朱子書不離案側,時皆稱之”。沈源深,字叔眉,鹹豐十年進士,官至

兵部侍郎。沈源深嘗“從鄉先輩倭仁學”,後為福建學政,“以化民成俗為己任,頒行

張伯行《正誼堂全書》、

陳宏謀《豫章學約》,並自述《勸學淺語》,訓迪多士,奏請先儒

游酢從祀文廟,位在楊時之次,閩中正學為之振興”。可見,倭仁獎掖後學,即使其理學聲名得以廣播,也使正學在社會上得以昌明。

另外,早年在京師曾從倭仁問學的後學塗宗瀛 與

洪汝奎,晚年都致力於刻書,倭仁文集《倭文端公遺書》和倭仁、吳廷棟校訂的《理學宗傳辨正》兩書的初刻本都是由塗宗瀛的六安塗氏求我齋刻印刊行,後又都被洪汝奎輯入《洪氏唐石經館叢書》,這些工作無疑有助於促進倭仁對社會的影響。

再次,理學名臣地位的影響。道鹹時期,倭仁即以理學名於世。同治年間,倭仁飛黃騰達,位極人臣,成為一代理學名臣,其時,倭仁任大學士管理戶部事務,兼同治帝師傅與

翰林院掌院學士,所謂“首輔、師傅、翰林掌院、戶部總理,皆第一清要之席”。這種理學名臣的地位使倭仁成為當時士林社會的人倫表率,誠如

曾國藩所說,乃“當世儀型,群流歸仰”。以至於倭仁逝世時,

翁同龢禁不住感嘆:“嗚呼!哲人云亡,此國家之不幸,豈獨後學之失所仰哉!”可見,倭仁在當時士林社會中的泰山北斗地位,難怪

《清儒學案》稱之為“道光以來一儒宗”。為倭仁在晚清儒學(理學)史上的地位給予了極高的評價。

家族成員

兒子

侄子

孫

史籍記載

《清史稿·卷三百九十一·列傳一百七十八》

藝術形象