人物生平

驍勇善戰

楊洪生於

明太祖洪武十四年九月十七日(1381年10月11日),他的祖父楊政,在明初因功成為漢中

百戶。其父楊璟為南軍中百戶令,後參與“

靖難之役”,並於

建文四年(1402年)“的

靈璧(

今安徽省靈璧縣)之戰中戰死。楊洪的母親施氏端謹賢淑,且昭然剛烈,深明大義。對子女則辛勤撫其幼,嚴教訓其長。

永樂元年(1403年),楊洪世襲父職,遠戍開平(

今內蒙正蘭旗東北),而後回蘇州迎母就養。楊洪每奉命出剿敵寇,其母勸其英勇作戰。因此,楊洪對其母敬重異常。當時,

成安侯

郭亮奉命守備開平。郭亮一見楊洪便非常喜悅,對其頗為器重,將他置之幕下,一同資論軍事。

永樂八年(1410年)四月,楊洪率部隨明成祖

朱棣北征,經威虜鎮、渡飲馬洞,追擊

本雅失里。五月十六日,明軍追至

斡難河,大敗本雅失里,本雅失里率七騎逃遁。在這場激戰中,楊洪搏殺陷陣,獲人馬而還,朱棣感嘆道:“真是將才啊!”下令記其名,以待擢用。

累立邊勛

宣德二年(1427年),楊洪隨從陽武侯

薛祿征大松嶺。在大松嶺之戰中,楊洪首沖敵陣,擊敗敵眾,獲其人馬而還,升為正千戶。

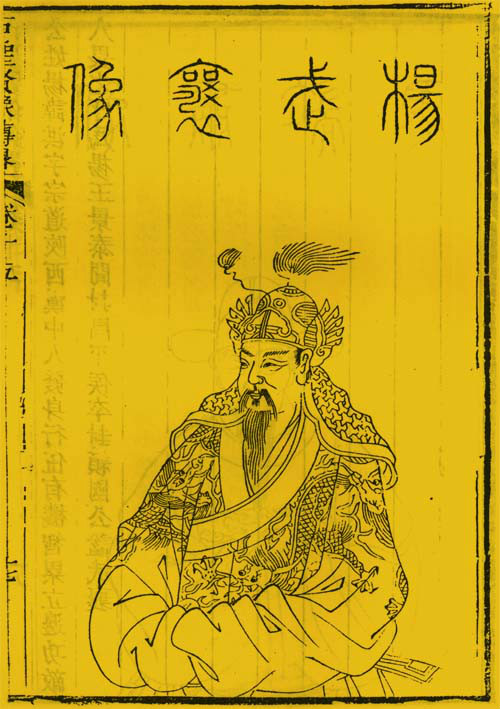

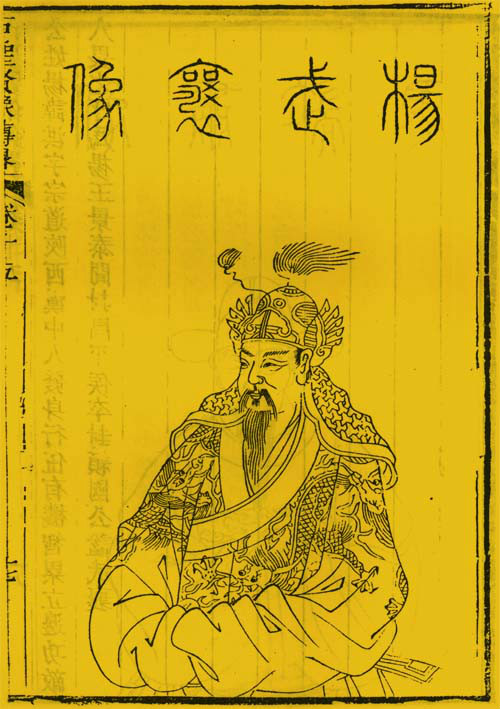

楊洪像

楊洪像宣德五年(1430年)冬,敵再犯潮河川,當時開平衛已從塞外舊治遷入獨石(

今赤城縣獨石口鎮)。楊洪正征戰、鎮守在獨石一帶,隨從都督

方政追擊敵寇,獲其人馬器械而還。

宣德六年(1431年),敵又犯大石門,楊洪系命迎敵,列營相向,徉示不動,以麻痹敵人。然後密選輕騎,繞道出奇後放,敵陣大亂,無一逃遁。遂解甲投降。其部下士卒欲殺降兵,楊洪制止說:“殺降非勇武者所為,不能濫殺。”並親自救起平章脫脫等。敵虜盡服,朝廷得捷報,對其褒獎有加。

宣德七年(1432年),朝廷針對敵情,計議在西貓峪(

今河北省赤城縣馬營鄉)這一戰略要地,置兵馬營,以備邊塞。此時楊洪在塞外永寧、赤城、獨石一帶徵戰、駐守已有二十餘年,對該地的地形、地貌,備御形勢十分熟悉,且朝廷對其戰績亦多有奏聞,認為其可當此任。遂命楊洪築城並駐守。楊洪系命率士卒約萬人於荒山野嶺之間,荊棘叢林之中“披榛莽、築城堡、立峰堆,逾月而成”。城築好後,楊洪召集眾將士說:“現在城已築好,吾與爾等一樣孤懸一城,從此就要長期駐守在這裡了,在這窮荒邊塞,人在則城在,城毀則人亡。我們大家一定齊心協力、死守此城,切不要懷有二心。”楊洪與將士同甘共苦、憂喜相關;對部下士卒資助嫁娶、治療疾病,關懷備至。從此,人心安和、士氣高昂,使眾將士卒不覺得自己是在窮荒的塞外孤城。也正是從此,便有了“馬營”這一名字,赤城北部馬營一帶便有了人煙而得以開拓發展。

宣德八年(1433年),楊洪以馬營城為大本營,率兵追剿邊寇,敗敵於

紅山。

正統元年(1436年),英宗即位,

兵部尚書王驥奉命巡邊督軍,斬臨陣脫逃的都指揮使安敬,使邊境肅然。王驥說邊軍怯弱,是因為缺乏訓練,並趁機推薦楊洪的才能。英宗於是下詔加封楊洪為游擊將軍。楊洪所部才五百人,英宗下詔挑選開平、獨石的騎兵增補,楊洪再進升為都指揮僉事。當時先朝宿將已盡,楊洪是後起之將,以敢戰聞名,為人機警敏捷,善於出奇搗虛,從未受過小挫。楊洪雖為偏校,但朝中大臣都知道他的才能,如果有人誹謗,總有人保護著他,楊洪因此得以施展其才。

正統二年(1437年),

刑部尚書魏源督邊事到馬營,楊洪部下指揮使杜衡、部卒李全皆奸佞之徒,因私憾向魏源誣告楊洪,魏源奏聞朝廷後,英宗採納魏源直言,明其真相,將杜衡貶謫

廣西,將部卒李全交給楊洪處置。

隨即命楊洪協助都督僉事李謙守赤城、獨石。李謙年老膽怯,因而與楊洪意見相左。楊洪每次調軍,李謙總是暗中阻止。楊洪曾激勵將士殺敵,李謙卻笑道:“敵人能殺盡嗎?只會白白送死而已。”御史張鵬彈劾罷免了李謙,因此命楊洪代替他,楊洪自己更加發奮。朝廷也厚待他,每次上奏捷報,功勞雖小,朝廷也一定給予他獎勵。

楊洪

楊洪正統三年(1438年),

兀良哈犯邊,楊洪率部與其戰於伯顏山,激戰中楊洪落馬傷足,但仍越戰越勇,生擒敵首也陵台等九人,以功升都指揮同知充右參將,守宣府邊塞要地。此間,楊洪建議加築開平城(

今河北省赤城縣獨石口城)、拓

龍門所,其主要任務是統領牧馬堡、趙家莊等城堡,守御四海(

今北京市延慶境內)至獨石段長城的中部。還建議自獨石至潮河川,增置堠台六十。因建議功,又進都指揮使。

正統四年(1439年)秋,追殺阿木狼,斬獲可列歹等,以功進都督僉事。正統七年(1442年)充左參將,移守獨石。正統八年(1443年)出哨苦乞河,敗敵於只比嶺,以功進都督同知。

正統九年(1444年)春,兀良哈再犯延綏,楊洪與韓政等出大同,追襲敗敵於應昌的別兒克。敵盡棄所掠,遁去。楊洪復追至克列蘇,敵得險欲拒之,楊洪督兵進攻,敵大敗,擒斬打剌孩等,以功進左都督。其部下軍士蒙賞者九千九百餘人。

自正統改元至此九年間,楊洪戰功累累,由偏將升至都督,位居朝中宿將,聲震朝野。

備御宣府

正統十三年(1448年)秋,楊洪受命掛鎮朔將軍印、充總兵官,接替郭玹鎮守宣府。宣府將士聞訊,歡聲動地,喜得良帥。自宣德以來,二十餘年間,迤北諸部未曾大舉入寇,只有

朵顏三衛之小股敵人乘隙擾邊,多不過百騎或數十騎,亦不足為患。此期間的邊事寧息,在諸多因素中,楊洪坐鎮宣府,戍衛京北邊塞亦應為重要因素。

自永樂初至此,楊洪在邊已四十餘年,並以敢戰、善戰至大將,聲震南北,迤北諸部敵人深知其厲害,都十分懼怕他,稱其為“楊王”。瓦剌部首領

脫脫不花、太師也先都曾與其修好,經常寫信問候他,並送以良馬,每遇此,楊洪便奏請朝廷,英宗敕令讓他接受,並讓他對迤北諸部如瓦刺部等以禮相往,以維護邊塞的和平與安寧。

功在社稷

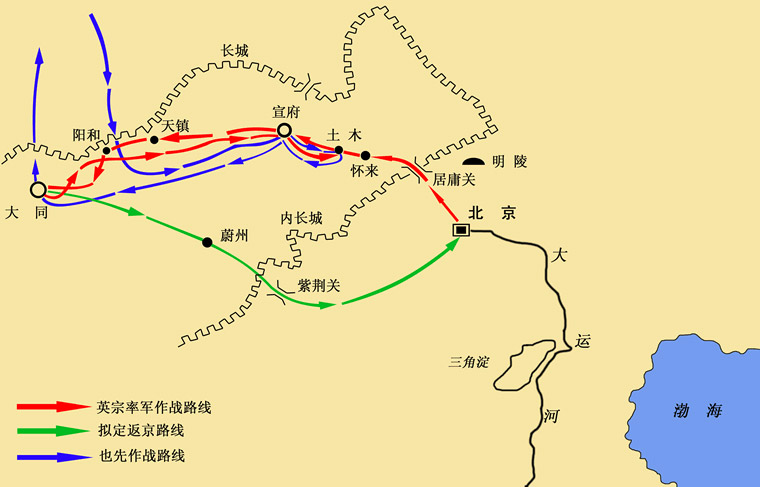

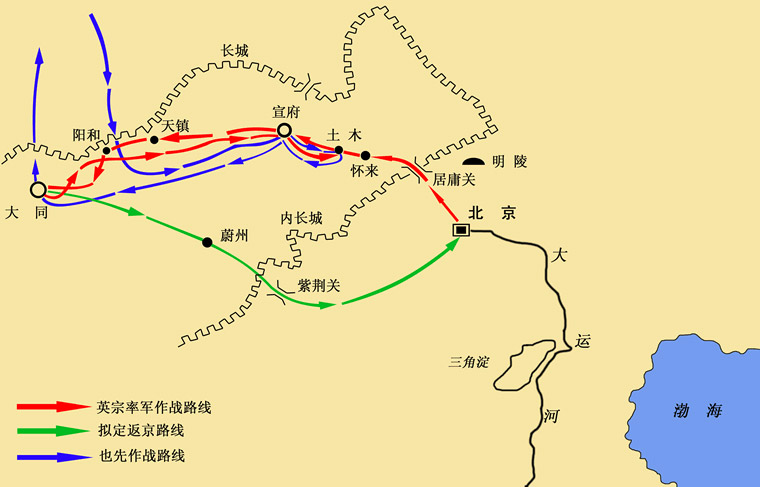

正統十四年(1449年),瓦剌尋釁並誘脅迤北諸番分道大舉入寇。七月,受王振蠱惑而親征的英宗被瓦刺兵俘虜,爆發了“

土木之變”。

土木之變

土木之變“土木之變”前後,楊洪正鎮守宣府。英宗御駕北征至沙嶺(今河北省經開區沙嶺子)時,召楊洪入見,命他隨駕西行,繼而又命他守陽和山二口,英宗還至宣府時,命他為殿前將領,繼而又命他還守本鎮。

英宗被俘後,瓦剌太師

也先擁英宗,由土木西行至宣府城下,再施詭計,企圖用英宗手諭詐開城門,攻占宣府城以作為其寇犯北京的根據地。楊洪識破此計,命守城士卒收下皇帝手諭,並命其對城下人說:“我們所守的是主上的城池。現在天色已晚,我們不敢開門。而且總兵官已經去別處了。”也先見詐不開城門,擁英宗經大同返回漠北。八月,太后命郕王

朱祁鈺(

即明代宗)監國,郕王論前後之功,封楊洪為昌平伯。九月,郕王即皇帝位,尊英宗為太上皇。十月,也先詭稱奉上皇還京,由大同、陽和(

今山西陽高)而來。也先復令英宗諭書與楊洪,楊洪不敢自置,將諭書封好,急送京師呈與代宗,代宗馳使告諭楊洪說:“上皇的信是假的。從今以後即使是真信,你也不要接受。”於是,楊洪一意堅守宣府城池。也先無可奈何,取道西南由

紫荊關攻入,直逼北京。在兵部尚書

于謙的指揮下,楊洪應急詔率精兵二萬入衛,馳至,敵兵已退。復令其與

孫鏜、

范廣等追殺余寇,追至

霸州(

今河北霸縣),擒獲敵首阿歸等四十八人,斬首功四百八十,奪還被掠人畜數以萬計。敵寇敗去,京師無恙,京城保衛戰大獲全勝。到達關口時,賊寇返回再戰,殺死官軍數百人,楊洪之子楊俊差一點被殺。賊寇離去後,楊洪因功進升為侯,奉命率所部留在京城,監督京營訓練,兼管左府事務。朝廷因楊洪是宿將,對他所提的建議大多予以採納。楊洪曾陳述抵禦賊寇的三條計策,又奏請裁汰三千諸營將校,不能讓羸弱之人充斥軍中,朝廷都聽從了他的意見。

景泰元年(1450年),于謙認為邊境緊急情況還未平息,應當命令楊洪等上奏方略。楊洪提出四個建議,代宗命兵部商議執行。都督宮聚、王喜、張斌事先因罪下獄,楊洪與石亨推薦說他們三人熟悉戰事,請求放了他們,命他們立功贖罪。代宗已經下詔同意,但言官卻彈劾他們結黨擾政。代宗因國家正處於多事之秋,急需用人,而擱置不問。上皇被迎回後,楊洪與石亨都被授為奉天翊衛宣力武臣,賜世劵,予其世襲。

謙慎知退

景泰二年(1451年)夏,楊洪佩帶鎮朔大將軍印,仍鎮守宣府。其堂侄楊能、楊信充任左右參將,其子楊俊為右都督,掌管三千營。楊洪自己感到一門父子官級太高,又手握重兵,擔心勢頭太盛,難以任職辦事,便請求退休,並請求將楊俊等調往他處。代宗不許。八月,楊洪患病,代宗命御醫前往宣府調治。同月,代宗召楊洪返京養病。同年九月十三日(10月7日),楊洪去世,享年七十一歲。代宗為其

輟朝一日,並遣官賜葬祭。追贈潁國公,

諡號“武襄”。其妾葛氏上吊殉夫,景帝下詔追贈她為淑人。

主要成就

楊洪曾隨隨明成祖

朱棣北伐,立下戰功。宣德二年(1427年),又隨陽武侯

薛祿征大松嶺,擊破敵眾。

自永樂初至正統末年,楊洪在邊四十餘年,以敢戰、善戰至大將,聲震南北,迤北諸部對他十分畏懼,稱其為“楊王”。

“

土木之變”後,瓦剌太師

也先挾持被俘的

明英宗至宣府城下,企圖用英宗手諭詐開城門,楊洪不為所動,迫使其退去。

個人作品

人物評價

總評

據《楊洪神道碑》記載:楊洪健在時,在邊巡哨,潛藏在山谷間的敵人,只要窺見旌旗知為楊洪,便奔竄相告:“楊

王來也!不可出!”甚至匿遁。

楊洪久居宣府,治軍嚴厲,兵精馬強,為當時邊將之首,但他從未擅殺無辜。楊洪又十分愛好文學,曾經請求在宣府設立學校,教育諸將子弟。縱觀楊洪一生,守邊撫民,御外誨內,勛功卓著,位登極品。碑石有銘,史書有傳。塞外各地民間老幼有口皆碑,以致相傳五百餘年而不衰。

歷代評價

于謙:①武臣如

石亨、楊洪、

柳溥者,宜用為將帥。(

《明史》引)②神完氣充,貌偉言揚。江湖宇量,鐵石肝腸。胸盤韜略而

神鬼莫測,手操劍戟而星斗垂芒。摧鋒萬里,轟雷迅電。

號令三軍,

烈日秋霜。功在朝廷,威振邊疆。一騎前驅,

萬夫莫當。旌旗所指,犬羊遁藏。知其內者以為孫吳管樂(

孫武、吳起、管仲、樂毅),識其外者以為衛霍關張(

衛青、霍去病、關羽、張飛)。曰福曰壽,自天降祥。爾公爾侯,子孫蕃昌。噫!斯人也,殆所謂勳業蓋世而身名留芳者歟!(

《潁國武襄公楊洪畫像贊》)

陳循:①石亨、楊洪及洪之子俊(

楊俊),皆今之善戰者。前日都人長幼,一聞洪父子兵來,皆相與喜,以其素有善戰之聲在人耳也。……亨及洪父子又皆虜所畏憚而不敢攻大同宣府者也。(

《條議疏》)②余嘗讀史記,至田氏

齊威王,言其臣有

檀子者,使守南城,

楚不敢寇,

泗上十二諸侯皆來朝。竊意古有未然者,及觀昌平侯將守北邊,始信其事。蓋雖國家威惠被於萬方,而苟非可以德化者亦必得人之藩屏,而後有所賴以濟也,若昌平侯楊公,其可謂之得人者歟。(

《昌平伯進侯追封潁國公謚武襄楊公洪墓碑銘》)

佚名:洪將紀律嚴明,將士用命,敬慎自將,不敢專殺。

宣德、

正統、

景泰間稱名將也,(

也先)之難,奮不顧身,一時諸將功最。(

《昌平伯贈潁國公楊公洪傳》)

楊洪半身像

楊洪半身像 劉定之:今國家用將,有出於將門之中者,若石亨、楊洪是也。(

《建言邊務十事疏》)

李賢:公起行伍,生長在邊陲,有機變用詭道,累立邊功,歷升將帥,能用奇兵,遇敵必搗其虛,或出其不意。善於劫營,人畏之,呼為“楊王”。在邊校之諸將紀律嚴,士卒用命,為一時巨擘焉。(

《潁國武襄楊公言行錄》)

章綸:臣惟北虜在乎謹備預防,非選將不足與成功,非練兵不足以威敵。如昌平侯楊洪、武清侯石亨、兵部尚書于謙,固已重任,而為虜所懼。(

《上言十六事疏》)

葉盛:①楊武襄洪為人雖尚

權譎,然有威嚴,將士知畏之,此其所長,不可掩者。亦賴朝廷主張,以成其名耳。(

《水東日記》)②予所見時將,有名莫如楊洪、石亨,洪自

百戶至封侯,威名聞嶺北,未嘗

專殺一人,而亨尤甚。(

《水東日記》)

孫繼宗:自少武勇,由百戶積邊功,累遷至昌平侯。奉命備御宣府最久,號令嚴肅,士卒精強。虜寇臨邊,輒夜遣人劫其營,虜甚畏之,曰:“以我兩人不能敵宣府軍一人。”蓋一時邊將之能振兵威以懾虜心者莫與比。亦頗知好文事,嘗請建宣府儒學,以教武職子弟。(

《大明英宗睿皇帝實錄》)

彭韶:孰闞王略,直至便橋。偏重勢成,神器幾揺。公往當之,以卻天驕。堂堂侯封,冠彼百僚。兒童知姓,兵氛潛銷。

回鶻羅拜,呼韓趨朝。壯哉虎臣,不數驃驍。(

《潁國武襄楊公言行錄》)

王鏊:所謂出奇者,何也?臣聞兵法以正合、以奇勝,自古用兵,未有不用奇兵而能勝者也。況於北虜,尤難以力較,只可以計破。國之名將,如楊洪之在大同,常以刼營取勝。(

《上邊議八事》)

唐樞:①起行伍有機智,累立邊功,善用奇劫虜營,搗其虛,胡人呼為楊王。(

《國琛集》)②開國盛時,武文一允,故群功胄躋,銜於文牒之上。……若群公可謂不世有矣。(

《國琛集》)

項篤壽:

己巳之變,內有于謙善謀、石亨善戰,外有楊洪、

郭登善守。故以京師危急,而

九服宴然,良由大同、宣府為之扞蔽也。額森(

也先)善戰知兵,恐宣大尾其後,將有腹背交受敵之患,故長驅深入,不敢持久,狼顧而去,卒以無成。使洪、登淺謀,輕出失利,宣大不守,禍延京師,土崩之勢,孰能御之哉?

屠隆:韓襄毅雍(

韓雍)、威寧王襄敏越(

王越)、楊文襄一清(

楊一清)、楊武襄洪英風雄略,頤指萬夫,鞭撻夷虜,開展疆域,亦命世之傑也。(

《明倫彙編交誼典品題部》引)

李贄:公紀律嚴明,將士用命,敬慎自將,不敢專殺。宣德、正統、景泰間稱名將,諸大臣皆重公威略,沒左右公。……也先之難,奮不顧身,轉戰千里。一時諸將,公功為最。(

《續藏書》)

尹守衡:英宗之

北狩也,郭元登之在大同,楊宗道之在宣府,其皆社稷功乎?(

《皇明史竊》)

宋徵璧:一國初武臣,固多人傑。下掩寇鄧,上步韓陳。而語言文采,不少概見。後若張定興(

張輔)、楊穎國、郭定襄(郭登)、戚少保(

戚繼光)之流,或橫槊而成,或授簡記室。雄心可寄,壯猷足錄矣。(

《皇明經世文編》)

陳子龍:昌平侯戰將也,然亦詳於論守。(

《皇明經世文編》)

查繼佐:洪與石亨皆從獄出,成監國大功,然則於肅愍(于謙)之能使怯也。而昌平謙,辭官旗不受,與亨何如?故能以功名世其家。(

《罪惟錄》)

張廷玉:楊洪、石亨輩,遭時多事,奮爪牙之力,侯封

世券,照耀一門,酬庸亦過厚矣。洪知盛滿可懼,而亨邪狠粗傲,怙寵而驕,其

赤族宜哉。

親屬成員

楊洪(前排右一)與父楊璟、母施夫人及兄弟

楊洪(前排右一)與父楊璟、母施夫人及兄弟長子:楊俊,獲罪下獄被殺,昌平候爵即廢。

侯爵世系

楊洪的昌平侯爵自受封以來,共歷三世四代,至其孫楊珍時爵絕。

第一代:楊洪,

正統十四年(1449年),封昌平伯,旋即進封侯爵。

景泰元年(1450年),允許子孫世襲、景泰二年(1451年)去世,追封潁國公,

諡號“武襄”。

第二代:楊傑,景泰二年(1451年)襲爵。景泰四年(1453年)去世。

第三代:楊俊,景泰四年(1453年)襲爵。

第四代:楊珍,景泰七年(1456年)十二月襲爵。

天順元年(1457年)因罪除爵。

成化十七年(1481年),仍許襲爵。

昌平侯世系參考資料:

史料記載

《

國朝獻徵錄·昌平伯進侯追封潁國公謚武襄楊公洪墓碑銘》

《國朝獻徵錄·昌平伯贈潁國公楊公洪傳》

《大明英宗睿皇帝實錄·卷二百八》

《明名臣琬琰續錄·潁國武襄楊公言行錄》

《楊公神道碑》

墓葬紀念

楊洪墓位於河北省張家口市赤城縣樣田鄉楊家墳村,為楊洪之家族墓地,南北長250米,東西寬80米,面積20000平方米。楊家墳村名因此得名。1993年7月15日被公布為河北省重點文物保護單位。

楊洪墓

楊洪墓  楊洪像

楊洪像 楊洪

楊洪 土木之變

土木之變 楊洪(前排右一)與父楊璟、母施夫人及兄弟

楊洪(前排右一)與父楊璟、母施夫人及兄弟

楊洪半身像

楊洪半身像 楊洪墓

楊洪墓