基本介紹

- 中文名:從伯父

- 拼音:zònɡ bó fù

- 注音:ㄗㄨㄥˋ ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ

- 簡稱:從伯

- 現今稱謂:叔伯伯、姨伯。

- 中古稱謂:從母伯父

- 中古稱謂:再從父,即從父伯父。

- 簡單稱謂:從伯

- 相關稱謂:從伯母

- 同類稱謂:從姨母、從姑母、從舅父、從伯父

- 對稱稱謂:從侄男、從侄女

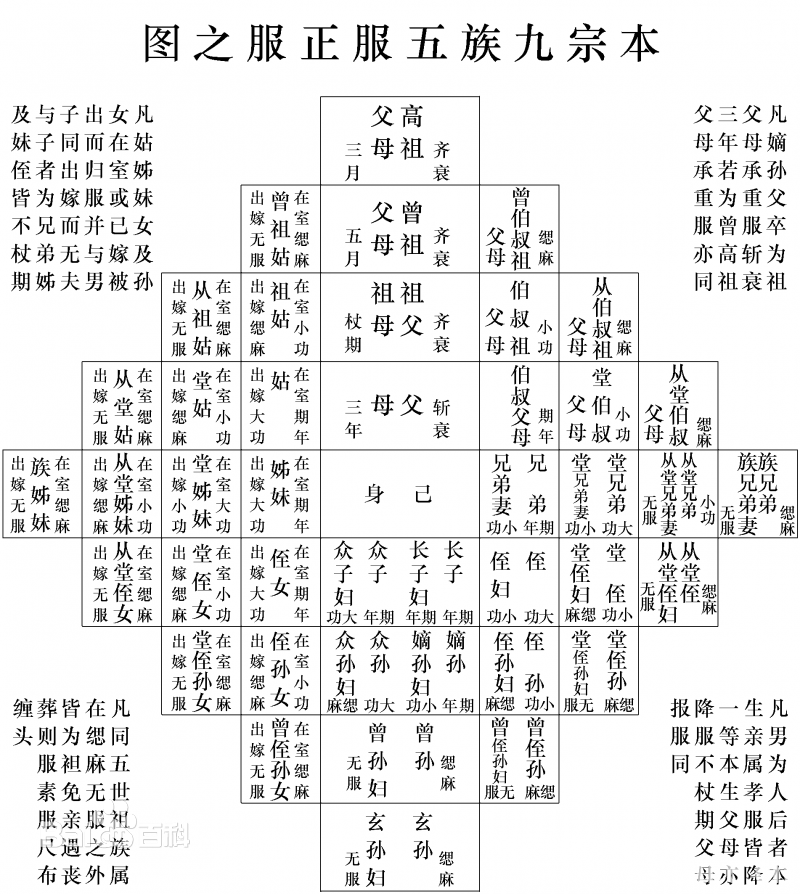

本義含義,本義示例,裹義含義,裹義示例,新義含義,三義區別,含義演變過程,

本義含義

解釋一.從父伯父。

解釋二.從母伯父。

本義示例

唐·房玄齡、褚遂良、許敬宗、李淳風、敬播、令狐德棻等《晉書·帝紀第三·武帝紀》:“(西晉世祖武皇帝司馬炎)封皇叔祖父孚【司馬孚】為安平(郡)王,皇叔父乾【司馬乾】為平原(郡)王,亮【司馬亮】為扶風(郡)王,伷【司馬伷】為東莞(郡)王,駿【司馬駿】為汝陰(郡)王,肜【司馬肜(rónɡ)】為梁(郡)王,倫【司馬倫】為琅邪(郡)王,皇弟攸【司馬攸】為齊(郡)王,鑒【司馬鑒】為樂安(郡)王,幾【司馬機】為燕(郡)王,皇從伯父(從伯父本義)望【司馬望】為義陽(郡)王,皇從叔父(從叔父本義)輔【司馬輔】為渤海(郡)王,晃【司馬晃】為下邳(郡)王,瑰【司馬瑰】為太原(郡)王,圭【司馬圭】為高陽(郡)王,衡【司馬衡】為常山(郡)王,子文【司馬景(司馬子文)】為沛(郡)王,泰【司馬泰】為隴西(郡)王,權【司馬權】為彭城(郡)王,綏【司馬綏】為范陽(郡)王,遂【司馬遂】為濟南(郡)王,遜【司馬遜】為譙(郡)王,睦【司馬睦】為中山(郡)王,凌【司馬陵(司馬凌)】為北海(郡)王,斌【司馬斌】為陳(郡)王,皇從父兄洪【司馬洪】為河間(郡)王,皇從父弟楙【司馬楙】為東平(郡)王。”

裹義含義

從伯父裹義,指的是曾祖父的親兄弟的孫子中比父親年齡大的,即伯叔曾祖父(即族曾祖父)的孫子中比父親年齡大的,即曾祖父的侄孫(即從孫)中比父親年齡大的,是祖父的堂兄弟(即從父兄弟)的兒子中比父親年齡大的,即堂伯叔祖父(即族祖父)的兒子中比父親年齡大的,即祖父的堂侄(即從子)中比父親年齡大的,是父親的從兄(即從祖兄)。

裹義示例

新義含義

從伯父新義,指的是曾祖父的親兄弟的孫子中比父親年齡大的,即伯叔曾祖父(即族曾祖父)的孫子中比父親年齡大的,即曾祖父的侄孫(即從孫)中比父親年齡大的,是祖父的堂兄弟(即從父兄弟)的兒子中比父親年齡大的,即堂伯叔祖父(即族祖父)的兒子中比父親年齡大的,即祖父的堂侄(即從子)中比父親年齡大的,是父親的從兄(即從祖兄)。

三義區別

含義演變過程

表1-1:上古漢語親屬稱謂表 | ||||||||

族高王父 | 親同姓 | |||||||

族祖王父 | 族兄子/ 族弟子 | 族兄孫/ 族弟孫 | 族兄曾孫/ 族弟曾孫 | |||||

曾祖王父 | 從祖昆弟 | 從祖兄子/ 從祖弟子 | 從祖兄孫/ 從祖弟孫 | 從祖兄曾孫/ 從祖弟曾孫 | ||||

從父昆弟 | 從父兄子/ 從父弟子 | 從父兄孫/ 從父弟孫 | 從父兄曾孫/ 從父弟曾孫 | |||||

兄孫/弟孫 | 兄曾孫/ 弟曾孫 | 兄玄孫/ 弟玄孫 | ||||||

己 | ||||||||

表1-2:上古漢語親屬稱謂表 | ||||||||

族高祖父 | 親同姓 | |||||||

己 | ||||||||

註: 1.以上兩表是上古漢語較為原始的親屬稱謂,中古漢語對親屬的稱謂變得多元化、複雜化了,因此,表中的族曾祖父、族祖父、從祖父、族父、族兄弟、從子、從孫、族子、族孫、族曾孫,都是本義而不是裹義或新義。 2.據表可知,在上古漢語親屬稱謂中,自己的從孫的父親是自己的兄子/弟子,自己的族孫的父親是自己的從子,不要想當然地認為是自己的族孫的父親是自己的族子。 | ||||||||

親屬稱謂表2-1:晉代以後親屬稱謂表 | ||||||||

族高祖父 | 親同姓 | |||||||

己 | ||||||||

親屬稱謂表2-2:晉代以後親屬稱謂表 | ||||||||

從高祖父 | 再從曾祖父 | 親同姓 | ||||||

再從祖父 | ||||||||

族玄孫 | ||||||||

從兄弟 | 再從曾孫 | 再從玄孫 | ||||||

從曾孫 | 從玄孫 | |||||||

己 | ||||||||

親屬稱謂表3-1:唐代以後親屬稱謂表 | ||||||||

從高祖父 | 再從曽祖父 | 三從祖父 | 三從父 | 四從兄弟 | 四從子 | |||

再從祖父 | 三從子 | 四從孫 | 四從曾孫 | 四從玄孫 | ||||

三從孫 | 三從曾孫 | 三從玄孫 | ||||||

再從曾孫 | 再從玄孫 | |||||||

從曾孫 | 從玄孫 | |||||||

己 | ||||||||

親屬稱謂表4-1:五代以後親屬稱謂表 | ||||||||

從高祖父 | 再從曽祖父 | 親同姓 | ||||||

再從祖父 | ||||||||

族玄孫 | ||||||||

再從曾孫 | 再從玄孫 | |||||||

從曾孫 | 從玄孫 | |||||||

己 | ||||||||

親屬稱謂表4-2:五代以後親屬稱謂表 | ||||||||

從高祖父 | 再從曽祖父 | 三從祖父 | 三從父 | 四從兄弟 | ||||

再從祖父 | 四從子 | 四從孫 | 四從曾孫 | 四從玄孫 | ||||

三從子 | 三從孫 | 三從曾孫 | 三從玄孫 | |||||

從兄弟 | 再從曾孫 | 再從玄孫 | ||||||

從曾孫 | 從玄孫 | |||||||

己 | ||||||||

表1-3:上古漢語親屬稱謂表 | ||||||||

族高祖父 | 親同姓 | |||||||

族伯叔祖父 | 族伯叔父 | |||||||

從祖伯叔父 | ||||||||

伯叔父 | ||||||||

己 | ||||||||

註: 1.上表是上古漢語較為原始的親屬稱謂,中古漢語對親屬的稱謂變得多元化、複雜化了,因此,表中的族曾祖父、族祖父、從祖父、族父、族兄弟、從子、從孫、族子、族孫、族曾孫,都是本義而不是裹義或新義。 2.據表可知,在上古漢語親屬稱謂中,自己的從孫的父親是自己的兄子/弟子,自己的族孫的父親是自己的從子,不要想當然地認為是自己的族孫的父親是自己的族子。 | ||||||||

親屬稱謂表2-3:晉代以後親屬稱謂表 | ||||||||

伯叔高祖父 | 從伯叔 曽祖父 | 再從伯 叔祖父 | 族伯叔父 | 親同姓 | ||||

伯叔曽祖父 | 從伯叔祖父 | 再從伯叔父 | 族侄 | 族侄孫 | 族侄曾孫 | 族侄玄孫 | ||

伯叔祖父 | 從伯叔父 | 再從侄孫 | 再從侄曾孫 | 再從侄玄孫 | ||||

伯叔父 | 從兄弟 | 從侄曾孫 | 從侄玄孫 | |||||

侄玄孫 | ||||||||

己 | ||||||||

親屬稱謂表2-4:晉代以後親屬稱謂表 | ||||||||

伯叔高祖父 | 同堂伯 叔曽祖父 | 再從伯 叔祖父 | 族伯叔父 | 親同姓 | ||||

伯叔曽祖父 | 同堂伯 叔祖父 | 再從伯叔父 | 族侄 | 族侄孫 | 族侄曾孫 | 族侄玄孫 | ||

伯叔祖父 | 同堂伯叔父 | 再從侄孫 | 再從侄曾孫 | 再從侄玄孫 | ||||

伯叔父 | 同堂侄 | 同堂侄孫 | 同堂侄曾孫 | 同堂侄玄孫 | ||||

侄玄孫 | ||||||||

己 | ||||||||

親屬稱謂表3-2:唐代以後親屬稱謂表 | ||||||||

伯叔高祖父 | 從伯叔 曽祖父 | 再從伯 叔祖父 | 三從伯叔父 | 四從兄弟 | 四從侄 | 四從侄孫 | 四從侄曾孫 | 四從侄玄孫 |

伯叔曽祖父 | 從伯叔祖父 | 再從伯叔父 | 三從侄 | 三從侄孫 | 三從侄曾孫 | 三從侄玄孫 | ||

伯叔祖父 | 從伯叔父 | 再從侄孫 | 再從侄曾孫 | 再從侄玄孫 | ||||

伯叔父 | 從兄弟 | 從侄曾孫 | 從侄玄孫 | |||||

侄玄孫 | ||||||||

己 | ||||||||

親屬稱謂表3-3:唐代以後親屬稱謂表 | ||||||||

伯叔高祖父 | 堂伯叔 曽祖父 | 從堂伯 叔祖父 | 族伯叔父 | 親同姓 | ||||

伯叔曽祖父 | 堂伯叔祖父 | 從堂伯叔父 | 族侄 | 族侄孫 | 族侄曾孫 | 族侄玄孫 | ||

伯叔祖父 | 堂伯叔父 | 從堂侄 | 從堂侄孫 | 從堂侄曾孫 | 從堂侄玄孫 | |||

伯叔父 | 堂侄曾孫 | 堂侄玄孫 | ||||||

侄玄孫 | ||||||||

己 | ||||||||

親屬稱謂表5-1:近代、現代漢語親屬稱謂表 | ||||||||

伯叔高祖父 | 堂伯叔 曽祖父 | 從伯叔祖父 | 族伯叔父 | |||||

伯叔曽祖父 | 堂伯叔祖父 | 從伯叔父 | 族侄 | 族侄孫 | 族侄曾孫 | 族侄玄孫 | ||

伯叔祖父 | 堂伯叔父 | 從兄弟 | 從侄曾孫 | 從侄玄孫 | ||||

伯叔父 | 堂侄曾孫 | 堂侄玄孫 | ||||||

侄玄孫 | ||||||||

己 | ||||||||