英秀堂譚

懷仁堂沈

第一代:

第二代:

第三代:

第四代:

第五代:

第六代:

醇和堂羅

第一代

第二代

第三代

第四代

羅文森有五女兩子,長女適

貫大元;次女適張鑫奎(

方榮翔岳父);三女適

金鋼鑽之兄;四女適場面慈永順;五女適一外行;長子

羅萬祥,工武場面,次子羅萬增,工場面,羅文林子羅萬芳,工老旦,早夭。羅文翰生有四子一女,女早夭。羅文翰的長子

羅盛公,工醜,次子

羅盛遠,工

淨行,三子羅世鳴,工小生,四子

羅世保,工醜。羅文瑞長子羅萬通,工武生,次子羅萬喜,工醜,三子羅萬仲,工場面。羅文奎長子羅萬華,工老生,次子羅小奎,工醜,三子

羅萬才,工武生,四子羅榮貴,工淨行,與花臉演員

凱慶泉為親家。羅文田長子羅萬金,工文場面,有

月琴大王之美譽,次子羅世宏,工武生,三子羅萬年,未從藝,四子羅萬銀,工場面,妻室耿慧雯,為名琴師

耿少峰之女。

第五代

羅萬祥有三子一女,長子

羅榮庭,工老生,羅榮庭之子羅群未從藝;次子羅榮舫,工老旦,三子羅建昆,原習

武生後改行參軍;女

羅秀珍適建築工人湯承錦。羅盛公有兩子三女,長子

羅長德,工花臉;次子

羅長勝未從藝;長女羅雅英適武丑

翟韻奎,次女

羅雅蘭適

武淨程長松;三女適外行。羅萬銀之子羅建軍,工場面。

第六代

德春堂楊

第一代楊五工醜。

第五代:林余華,工旦行,

楊孝亭之女楊迪貞,之女;

林慶華,鼓師,楊迪貞之子;林幼華,工旦行,楊迪貞之子;

楊深泉,琴師,楊寶忠之子;楊醴泉,工花臉,楊寶忠之子;

楊元詠,工老生,楊寶忠之子。

第六代:

楊宏鈞,琴師,楊深泉之子;楊宏英,工旦行,楊深泉之女。

蕉雪堂王

第二代:

王毓樓工武生,梅蘭芳大師的內弟,

余叔岩先生的把兄弟。

第三代:

王少樓是余叔岩先生的弟子、義子,曾任北京戲校教務主任(

郝壽臣先生任校長)。

第五代:王學棟的女兒

王怡現為

北京京劇院國家一級演員、當紅的著名青衣、刀馬旦表演藝術家,第四屆中國京劇優秀青年演員研究班畢業。曾獲北京市青年演員大獎賽一等獎、1991年全國中青年京劇演員電視大獎賽優秀表演獎。

榮春堂楊

第五代:楊盛春的長子

楊少春,次子

楊鐵柱,三子楊鐵虎,四子楊鐵嗣,均工武生。次女楊鐵珠,工

武旦。

善林堂葉

第一代

葉忠定,是老嵩祝科班出身的花臉,在四喜班,與老生王久齡並稱台柱。

令輝小冬

孟家第一代

孟福保(老孟七)祖籍山東濟南,他和胞兄孟六同是老

徽班出身,擅演

武淨兼武生。

孟家第二代:孟七是位多子的父親,共有七個兒子,其中第四、七子未承父業不唱戲,另外五個兒子,在他的精心教導下,個個生龍活虎,各展其才,表現出非凡的技藝。長子

孟鴻芳,自幼隨父學武生,並喜歡讀書,聰明絕頂,因嗓子好,又口齒伶俐,後改文武丑。次子

孟鴻壽,

文丑,藝名第一怪,或天下第一怪。三子

孟鴻榮,攻

文武老生兼武淨,藝名小孟七,他是孟七幾個兒子中最能傳承其父衣缽者,因此呼其“小孟七”。五子

孟鴻群,秉承父業,攻武淨兼文武老生,得到老孟七真傳。六子

孟鴻茂,是老孟七續弦所生,與鴻芳等為同父異母。亦為小金台科班出身,本工

銅錘,倒嗓後,改隨大哥二哥習文丑。

孟家第三代:孟鴻群的女兒

孟小冬是著名老生演員,宗

余叔岩。孟小冬的胞妹

孟幼冬(仇樂弟)是孟鴻群的第四女亦以文武老生享名。幼冬三哥

孟學科,亦即冬皇之胞弟,原唱花臉,後學武生,在一次練功翻滾中,不慎摔壞了腦子,造成輕度腦震盪,遂改行學做會計。

第四代:孟學科娶妻何淑純,生有一女二男,長子

孟喜平(孟俊誠),坐科

尚小雲辦的榮椿社,先學老生,後改花臉。學科的四子

孟俊泉,花臉演員,他是

郝壽臣和

裘盛戎的高足。

怡春堂孫

榮華堂蕭

第一代

第二代

蕭長華,京劇丑角大師。1922年後,與

梅蘭芳長期合作,並輔佐

馬連良、

於連泉、

尚小雲、

譚富英、

張君秋等人演出,以其精湛的藝術造詣,飲譽大江南北,倍受推尊,與慈瑞金、

郭春山並稱“醜行三大士”。。他於1904年始,應

葉春善聘請,入

喜連成(後改

富連成)科班任任

總教習達三十六年之久,除教授醜戲外,還教授生、旦、淨各行角色。同時仍在

玉成班、同慶班等演戲。他終生以"傳道授業"為己任,一九一三年,為專心執教喜連成科班,曾輟演八年,不外出搭班演出,專心致志於教學。從此,他享譽

梨園,成為我國不可多得的著名

戲曲藝術大師和卓越的戲曲教育家。建國後,

蕭長華歷任

中國戲曲學校教授、顧問、副校長、校長,為京劇事業的發展貢獻了畢生精力。在梨園行里,蕭長華是公認的伯樂,不光自己戲唱得好,還培養出了

馬連良、

譚富英、

裘盛戎、

葉盛蘭、

葉盛章、

袁世海等一大批京劇名角,對京劇藝術的傳承功不可沒。

第三代

第四代

1961年進入中國戲曲學院附中,跟隨

丑角前輩系統學習丑角藝術,接受了嚴格的專業訓練,認真刻苦的精神使他在藝術上打下紮實基礎。1966年畢業後,同年進入

上海京劇院。先後與

童芷苓、

李玉茹、

趙燕俠、

李慧芳等眾多南北京劇名家的合作演出,表演當行出色,為人配戲,從不喧賓奪主,鋪墊陪襯,嚴密得體。在多年的藝術實踐中,成功地塑造了一系列形態各異的丑角人物。

花臉世家

第二代:裘桂仙次子

裘盛戎繼承其藝術特色,並有較大的創新,為

裘派花臉創始人;

裘盛戎五女

裘芸繼父音韻,自幼酷愛京劇,常以票友身份粉墨登場,活躍於當今票界,頗受好評。

裘盛戎的長子裘鳴,後改名

裘少戎,畢業於中國戲曲學校,師從

孫盛文等老師,舞台形象嗓音酷似其父。

第四代:裘少戎之子

裘繼戎,工

銅錘花臉,畢業與北京戲曲學校,現經常活躍在京劇舞台上。

景和堂梅

梅蘭芳:1927年評選

四大名旦,梅的扮相是100分,台下的梅蘭芳是一位蘊藉風流的美丈夫,據說有人為看他的《

太真外傳》,搞得傾家蕩產。

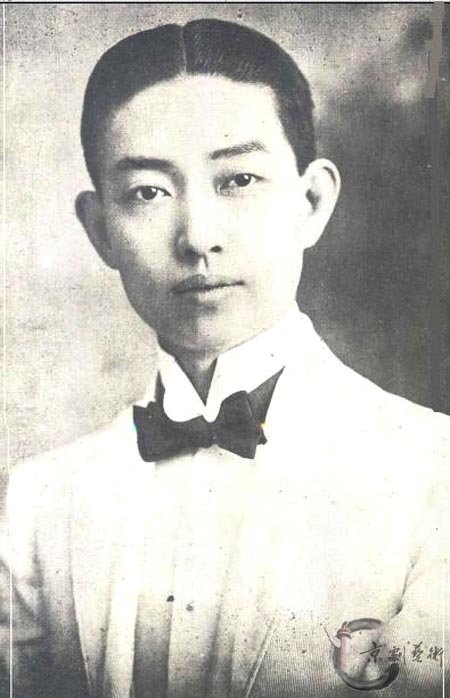

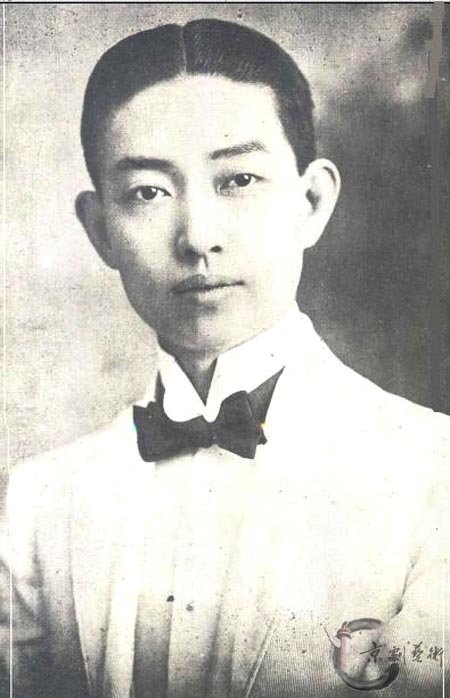

梅蘭芳年輕時期照片

梅蘭芳年輕時期照片武生世家

四維堂李

位於北京宣武區大吉巷路南原41號(現22號),曾居住一李姓梨園世家,堂號四維堂李。該宅第原系

余派老生創始人

余叔岩之房產。1924年,名淨

李永利以4500銀元購入。自此,李永利與子萬春、桐春、慶春、圜春及孫小春均居此寓所。該院落窄長、南房為上共4間,為李永利夫婦居室。北、東、西房各為3間,為慶春、小春等居住。南房西側有遊廊通往後院,院內有兩明一暗的西房三間,為

李萬春、

李硯秀伉儷居室。該房建築風格與前院不同,房上的女兒牆為磚雕花圖案。前院門窗及樑柱均以傳統彩繪油飾。1966年夏,文革時李萬春全家被掃地出門,自此,他們再未回歸這居住四十多年的寓所。

李永利

(1884-1955),祖籍河北省雄縣,為滿族正黃旗人。其父以做豆腐、打草鞋維持生計。

李永利自幼酷愛戲曲,每逢集日或廟會有野台戲時,待隨父賣完貨後,便獨自留下觀看,回家後便模仿學演,並苦練出翻跟斗的過硬本領,曾充任臨時的武戲演員。投身梨園後,據其身材魁梧等天賦條件,歸工

武淨行當。享名後與李春利、劉春利、

王永利被譽為武淨四利。其演《

白水灘》之青面虎,打灘時的跟斗過人;《

嘉興府》之鮑賜安,盜私娃時從三、四張桌高的樓窗內雲里翻下高,而手中竹籃內的喜神從未掉出;《

收關勝》之

關勝,扎靠、厚底、甩髮並手執大刀從高台雲里翻;《

八蜡廟》之費德功,手執大刀翻跺子、蠻子過桌接鏢走

搶背,這都是令人叫絕的傑作。二十世紀初,與

何月山合演《戰馬超》,旗鼓相當,享譽一時。25歲時與15歲的孫炳財結婚,生有六子二女。長子、長女及五子夭折。萬春名為長子實為次子,下面依次為桐春、慶春、圜春;次女慧英排行為四,為

武旦李金鴻前室。1955年

李永利病故大吉巷寓所,享年71歲。

李萬春

(1911-1985),清宣統三(辛亥)年農曆八月十二日生於哈爾濱。譜名伯,號鳴舉,乳名長順。4歲隨父母遷居上海。6歲上學讀書,後隨其父練功習藝,並從徐德增、崔鳳鳴、項鼎新等學《珠簾寨》、《

碰碑》、《洪羊洞》、《

逍遙津》、《

斬黃袍》、《狀元譜》、《

盜宗卷》、《

烏龍院》、《

轅門斬子》等。7歲便以客串李為藝名於上海在白牡丹(

荀慧生)主演的《

三戲白牡丹》中首次登台飾仙童,表演

五子奪魁。自此隨其父在班中借台演戲,曾演出《捉放曹》、《

黃金台》、《打棍出箱》、《

珠簾寨》、《

摩天嶺》等。8歲時便由其老姨陪同赴

蕪湖、

安慶、揚州、無錫、蘇州等地演出。後又隨其父赴杭州演出,自此小有名氣。其父好友中醫趙安伯為其取藝名萬春,意在萬古長春。載譽返滬後,其父為使他博採多學,廣請名師授藝,從

楊瑞亭學《戰馬超》、《

戰冀州》;從張德祿學《

潞安州》、《湯懷自刎》、《驅車戰將》;從何月山學《三江越虎城》、《

長坂坡》、《金錢豹》;從

張德俊學《花蝴蝶》、《

四傑村》、《

快活林》;從

劉奎童學《追韓信》、《

徐策跑城》;從

馬連良學《李陵碑》、《

南陽關》、《打棍出箱》;並從應寶蓮學了《目蓮救母》,此劇雖為老旦戲,但劇中劉清提有接叉、摔踝子並從高台摔下的精彩武技。雖學會並未演出,後來將此戲傳給了王鳴泳。藝成後隨父由滬至津。1923年9月應

俞振庭之邀晉京於三慶園演大軸《戰馬超》,一鳴驚人,被譽為童伶奇才。後隨

斌慶社赴濟南演出,應邀的

余叔岩演《

八大錘》,讓

李萬春飾

陸文龍,這是余氏有意的提攜,親傳了此戲,並收萬春為義子。後讓李氏全家遷入大吉巷余氏之房。 李萬春戲路寬廣,長靠、短打、箭衣戲皆能。唱念吞吐有力,身段

邊式利落,能戲數百出,《佟家塢》、《陰陽魚》、《

田七郎》、《

大力將軍》等為其獨有劇目。武松與

黃天霸戲均有獨到之處。黃(月山)派戲《

獨木關》、《

百涼樓》、《劍峰山》、《

蓮花湖》、《麒麟山》等,受教於李古瑞,並得其岳父

李桂春指點。關羽戲受教於程永龍、

林樹森、

李洪春。

猴戲尤為所擅。《

安天會》為清貝勒

載濤所授。通過多年舞台實踐,他總結出要猴學人,不可人學猴的藝術經驗。1926年,得

梅蘭芳提攜,邀其南下上海演出《

林沖夜奔》、《戰冀州》等,享譽滬上,並得小達子李桂春青睞,將其次女紉秋(少春二姐)許與萬春。1931年,組永春社挑梁演於京、津、滬、漢及山東、東北各地,該年完婚,二李結為秦晉。1936年,

新華影業公司,為其拍攝了黑白有聲京劇影片《林沖夜奔》。1938年,長子小春出生,並收

姜鐵麟為徒。同年在其父支持下,於大吉巷8、9號(今

北大吉巷19、21號)兩四合院內創辦科班,取鳴舉、萬春之號各一字定名

鳴春社。該科班原計畫招收鳴、春、佳、樂四科,實際只辦了鳴、春兩班。1948年報散,培養出於鳴奎、馬鳴喆、

王鳴仲、王鳴泳、關鳴林、朱鳴秀、劉鳴才、劉鳴寶、劉鳴恭、吳鳴申、李鳴升、李鳴鶴、陳鳴彤、張鳴福、

張鳴祿、張鳴字、楊鳴慶、楊鳴孝、周鳴歧、胡鳴忠、趙鳴復、洪鳴珠、郝鳴超、郝鳴振、徐鳴策、錢鳴業、常鳴晉、常鳴蓮、蕭鳴董、焦鳴榮、董鳴壽、蔡鳴棻、

谷春章、吳春奎、

張春孝、

張春德、張春林等及其弟桐春、慶春、圜春等。鳴春社常演

連台本戲《濟公傳》、《

文素臣》及

應節戲《

天河配》等戲,都極為叫座兒。

1948年。永春社赴滬演出時,台灣來員邀該社赴台演出,因情況不明不便前往,便由桐春、圜春等隨言少朋前往,孰料一去未歸兄弟再未團聚。北京解放後,彭真市長派遲景泉、傅世鈞將全團接回,組建"首都實驗京劇團",1952年更名北京市京劇一團。1957年

李萬春被錯劃為"右派"。1958年與明來京劇團合併,下放崇文區更名

新華京劇團。1960年支邊組建西藏自治區京劇團,1年7個月後,又調往呼和浩特,成立

內蒙古自治區京劇團。1966年在京休假,文革開始,被揪回內蒙古批鬥。1978年9月31日來京演出《鬧天宮》。1979年落實政策遷回北京,後與

吳素秋、

姜鐵麟組建

北京京劇院二團。1981年赴津與

趙松樵合演《白馬坡》,並收

馬少良為徒。1982年被提名為全國政協委員,在京與

畢谷雲合演《

平貴別窯》。1983年與夫人

李硯秀赴港探親,與五弟圜春會面,於

新光戲院演出《

古城會》、《

武松打虎》、《獅子樓》。1984年赴太原講學。1985年8月北京市京劇崑曲振興協會為其錄製了《落馬湖·酒樓》、《惡虎村·進莊》、《武松打虎》及林沖戲的幾個片斷的錄像資料。9月11日住進友誼醫院,9月14日凌晨4時46分,一代京劇表演藝術家因

肝硬變不治病逝,享年75歲。20日於北京

八寶山革命公墓舉行了隆重的遺體告別儀式。1990年,周桓先生為其撰寫了近20萬字的回憶錄《

菊海競渡》,由

中國文史出版社出版。

李桐春

為萬春二弟,生於1927年。幼入

鳴春社習藝,排名鳴俊,工武生兼紅生。40年代曾於《濟公傳》前飾伏虎羅漢,與慶春的降龍羅漢的雙人舞,頗受觀眾讚譽。後部戲與張鳴祿分飾陳亮、雷鳴。擅演《

古城會》、《

漢津口》、《

華容道》、《水淹七軍》、《

走麥城》等關羽戲及武松戲。1949年初,與其弟圜春隨言少朋等赴台演出,後未能回歸落戶台灣。曾搭

顧正秋京劇團,後又轉入大宛、陸光、海光等劇團,並于海光、國光等劇校任教。在台灣享有"活關公"之譽。1983年本應兄弟會聚香港,惜因身有大鵬京劇團團長之軍職不便前來與兄嫂會面,實為憾事。桐春夫人李學彬,生有三子二女,長子

小祿,已故。長女璉珊。次子義民,工武老生,於復興劇校任職。三子龍吟,影視界工作。次女璉瑛,現居美國。

李慶春

(1929-1998),為萬春三弟。家學淵源,幼入

鳴春社學藝,排名鳴傑,兼學文武大小花臉。1941年一1946年因演連台本戲《

濟公傳》而名噪一時。從

降龍羅漢變成

李修緣,再成為

道濟和尚,表演層次分明,人物形象可愛,所穿之破 袈裟,上有彩色電珠,發出閃亮之光,顯示其法力無邊。加之燈光、布景的變幻烘托,頗具神化色彩,一時轟動劇壇。1993年元宵節,應觀眾要求在京又演出了濟公片斷。他嗓音響亮吐字清晰,且一專多能,其文丑戲素以冷眼著稱,配以小動作,頗具幽默感。武丑能《

三岔口》劉利華,《徐良出世》徐良等。與兄配演《

武松打虎》酒保、《野豬林》高衙內或

陸謙、《

落馬湖》酒保或李佩、《

古城會》張飛、《連環套·拜山》竇爾墩、《

武松打店》孫二娘及"

猴戲"豬八戒、"

三國戲"曹操等均配合默契錦上添花。在病故的當年元月還在京演出《溪皇莊》之"金頭蜈蚣"竇氏,這是他在京的最後演出。12月7日病逝於呼和浩特,享年69歲。夫人張文秀,生有四子一女,長子小林,曾任

烏蘭牧騎演出隊長,現任內蒙古京劇團書記兼團長。次子小冬、長女小秋、三子小福、四子小月、均未入梨園。

李圜春

為萬春五弟,生於1932年。

鳴春社成立時,年僅6歲。隨兄在科內練功習藝,工武生,個頭、扮相、嗓音俱佳。功底深厚,長靠、短打皆能。常演《打虎》、《夜奔》、《

三岔口》、《兩將軍》、《

翠屏山》、《

伐子都》、《

挑滑車》等,更擅演

猴戲。1949年,年僅17歲,便與桐春赴台演出。除在劇團演出外,亦到劇校任教。1983年,為去新加坡路經香港,得與闊別34年的兄嫂會晤。夫人沈涪,生有二子為雙胞胎,兄名志希,弟名志奇,均從父藝工武生,現改入影視界。

李硯秀

系萬春夫人,1918年生人,為黃派武生李順來之四女。其姐李硯琴,藝名花硯琴;李硯芳,藝名花硯舫;李硯秋,藝名花硯賓。關外人稱"花氏三硯"。其弟

李鳳翔,工武生,其女文雲,為京城名票,文雲愛人

胡學禮為

中國京劇院武淨。鳳翔子少翔,原為琴師後改行。1985年。李鳳翔從台灣取道

巴拉圭回到北京與夫人及子女團聚。二弟

李睿舟,為台灣廣播電台著名播音員,現居美國。小妹

李硯萍,為名武生

周雲亮妻室,夫婦均為

江蘇省京劇院著名演員。李硯秀家學淵源,13歲即組班"硯社"挑梁演出。17歲得

尚小雲青睞,收其為弟子,親傳了《

花蕊夫人》、《漢明妃》、《白玉蓮》等。她戲路寬廣,能戲數百出,擅演《木蘭從軍》、《漢明妃》、《貪歡報》、《千里送京娘》、《

北漢王》、《貂蟬》、《

雁門關》、《秋香三笑》、《

妻黨同惡報》及前後部《

玉堂春》等。尤其《紅龍澗》為其獨有劇目,所飾娟娘頗見光彩。劇中

宋遇春飾周莊,

姜鐵麟飾高通海,

貫盛吉飾歐陽德,該劇曾於滬上紅極一時。《霸王別姬》為其常演劇目。曾與

金少山、

劉硯亭、

周瑞安、

孫毓堃及

李萬春等諸多名家合作,在上海與金少山合演此劇達69場之多,且上座不衰。四十年代與李萬春結為伉儷,有三女二子。長女淑媛。次女新蘭,1960年入

新華京劇團學藝,後隨團至西藏、內蒙古,1962年因精減人員返京,後至邢台藝術劇院深造。文革時改行,包頭工作常於票界演唱。三女新華,為票界老旦,她精明強幹,美國工作。四女新喜,現名李丹。次子卜春。三子藝春。

李小春

(1938-1990),學名菊申,乳名福來,為萬春之長子。自幼受祖父及父教益,並得舅父

李少春傳授。後於

鳴春社學藝練功,打下了堅實的功底。他文武兼備,11歲出台即紅。隨父演於首都實驗京劇團、北京市京劇一團、

新華京劇團,直到赴西藏、內蒙古,演於京津滬、河北、山東、東北及江南各地,頗受讚譽。為提高技藝,曾向

張世麟、

鮑吉祥、

朱家夔等問藝,是位難得的文武全才。1957年赴莫斯科參加

第六屆世界青年與學生和平友誼聯歡節演出《

哪吒鬧海》,戲中耍圈、武打、槍下場令觀者讚嘆不已,榮獲金質獎章。1975年於太原參加華北地區文藝會演,主演《氣壯山河》之王若飛,獲演員一等獎。1978年赴美國紐約、華盛頓、洛杉磯、

舊金山、

明尼阿波利斯等地演出30餘場,所演《鬧天宮》極受讚譽。美國總統

卡特上台祝賀演出成功。他除演《

三岔口》、《

武松》、《馬超》、《挑滑車》、《

長坂坡》、《鐵公雞》、《

野豬林》、《

獵虎記》、《

十八羅漢收大鵬》、《智激美猴王》等武生戲外,亦演《失·空·斬》、《

擊鼓罵曹》、《

定軍山》、《

將相和》、《

四郎探母》等老生戲及現代戲《

紅燈記》、《智取威虎山》等。30多年間,演出劇目近百出,曾被選為全國政協委員。1990年7月29日,因肝硬變病逝,享年僅52歲。妻室閻秀蘭,生有一女一子,女李蕊未從藝,子

李晶(繼春),亦工武生。

李淑媛

1946年生人,自幼隨母習藝,工青衣兼刀馬旦,曾為

新華京劇團學員,從華世香學《二進宮》等,從

李金鴻學《扈家莊》等。隨團輾轉西藏、內蒙古。婚後調往南京市京劇團。擅演《

白蛇傳》、《樊梨花》、《漢明妃》等。1985年來京探親,隨父至瀋陽演出《

昭君出塞》極獲好評。夫君周洪武繼承其父周瑛鵬翻跌勇猛的藝術特色,所演《

伐子都》能從四張桌上翻下。其子周季未從藝。

李卜春

1951年生人,其扮相、嗓音酷似乃父。惜未趕上好時機。1962年,入南京戲校習藝,工武生。因常演現代戲,故傳統戲基礎較差,文革時至湖北建築工程部八局一公司宣傳隊。1982年調至

北京京劇院一團,演出劇目有《

三岔口》、《

古城會》、《

武松打店》等。曾為其父錄製《

連環套》音配像。現年已半百,除演出外,與其愛人蔡晉萍將主要精力投在培養其子

李磊身上,使其成為李門第四代傳人。其次子

李鑫入影視界。

李磊

1976年生人,受家庭藝術薰陶,自幼酷愛京劇,深得其祖父喜愛並親傳其技藝,曾為祖父配演《鬧天宮》小猴、

哪吒。1988年入

中國戲曲學院附中學藝,亦工武生,1995年畢業分配到

中國京劇院,演出劇目有《

三岔口》、《

武松打店》、《戰馬超》、《

小商河》、《獅子樓》、《

挑滑車》、《

火燒裴元慶》、《鬧天宮》等。曾獲哈六杯電視大賽表演獎,並隨團赴港、台演出。(摘自《中國京劇雜誌》)

勝春堂余

張吉羅家

桂春少春

李桂春的兒子

李少春,著名京劇表演藝術家。工老生、

武生,幼從父練功。後文戲師承

余叔岩,武戲主宗

楊小樓。在北京以演《

兩將軍》、《

擊鼓罵曹》文武雙出同場演出,轟動劇壇。20世紀50年代,組織中國實驗劇團。曾赴西歐、南美及日本、印度、緬甸等國家訪問演出,博國際聲譽。

李桂春的孫子

李寶春,又名小寶,李少春之子。工

文武老生,戲曲學校畢業,功、嗓皆優。

中國京劇一團主要演員。曾在電影《杜鶻山》中飾演李石堅。

梅蘭芳年輕時期照片

梅蘭芳年輕時期照片