所謂創新型組織,是指組織的創新能力和創新意識較強,能夠源源不斷進行技術創新、組織創新、管理創新等一系列創新活動。彼得·德魯克在談到創新型組織時說:創新型組織就是把創新精神制度化而創造出一種創新的習慣。

基本介紹

- 中文名:創新性組織

- 成員:企業員工或個人

特點

學習型組織

核心特徵

基本職能

核心競爭力

團隊運動

打造

監督博弈

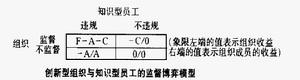

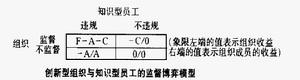

創新型組織與知識型員工的監督博弈

創新型組織與知識型員工的監督博弈所謂創新型組織,是指組織的創新能力和創新意識較強,能夠源源不斷進行技術創新、組織創新、管理創新等一系列創新活動。彼得·德魯克在談到創新型組織時說:創新型組織就是把創新精神制度化而創造出一種創新的習慣。

創新型組織與知識型員工的監督博弈

創新型組織與知識型員工的監督博弈所謂創新型組織,是指組織的創新能力和創新意識較強,能夠源源不斷進行技術創新、組織創新、管理創新等一系列創新活動。彼得·德魯克在談到創新型組織時說:創新型組織...

《構建創新型組織》是詹姆斯·克里斯蒂安森寫的小說...... 《構建創新型組織》是詹姆斯·克里斯蒂安森寫的小說 作者 詹姆斯·克里斯蒂安森 ISBN 9787802072626 頁數...

《構建創新型組織激勵創新的管理體制》是2011年經濟管理出版社出版的圖書,作者是詹姆斯·克里斯蒂安森。...

組織創新,任何組織機構,經過合理的設計並實施後,都不是一成不變的。它們如向生物的機體一樣,必須隨著外部環境和內部條件的變化而不斷地進行調整和變革,才能順利地...

《一種創新型組織—高技術虛擬企業》是2014年5月科學出版社出版的圖書,作者是高長元,單子丹,楊彩霞,田世海。...

《構建創新型組織:激勵創新的管理系統》是2005年經濟管理出版社出版的圖書,作者是(英)克里斯蒂安森、潘建傑。...

創新型企業主要是指那些擁有自主智慧財產權和知名品牌,具有較強國際競爭力,依靠技術創新獲取市場競爭優勢和持續發展的企業。推動創新型企業建設的主要內容包括引導企業加強...

與機械型組織相同的是,專業型組織也是一種僵硬的組織構型,非常適合生產一層不變的標準化產品,不能滿足創新調整,提供新產品和新服務的要求。...

《企業組織創新》是2000年大連海事學院出版社出版的圖書,作者是邱國棟。...... 企業組織創新是通過調整最佳化管理要素人、財、物、時間、信息等資源的配置結構,提高現...

建立促進創新的企業制度。建立推動企業自主創新的現代公司制度、產權制度以及有利於產品創新、工藝創新、組織創新、行銷創新的內部體制機制。 提高企業自主創新能力。建立...

廣義上說智慧型組織,它是融西方現代管理學、中國人文國學於一身,集自然科學、社會科學於一體的新型組織。具體來講,這種新型組織是一個以人為核心,形神兼備、遵循...

有組織創新是指組織內部管理人員通過創新活動的制度化、組織化,有計畫、有組織地進行創新活動。有效的管理要求有組織的創新,有組織的創新能培養創新精神,形成創新習慣...

該書在論述的過程中,兼顧理論與實踐相結合、一般與典型相結合、巨觀與微觀相結合、繼承與創新相統一的特點。該書探索了創新型組織理論在黨建工作中的套用,提出了“...

所謂組織結構創新包含兩方面的含義:第一,企業可以對其中的一個或多個關鍵要素加以變革。例如,可將幾個部門的職責組合在一起,或者精簡某些縱向層次、拓寬管理幅度,...

《創意型組織 高創新力企業的10個管理習慣》從管理者的心態轉變、創新氛圍的營造、創新人才的吸引和激勵、創新障礙的破除等方面,提出了企業提升創新能力、激發員工...

《創新型企業及其成長》是2010年科學出版社出版的圖書,作者是劉立。...... 同時,對創新型企業組織柔性化的動因、特徵、模式及管理進行了分析,對創新型企業的成長特...

《創新的創新》是2016年由湛廬文化策劃、浙江人民出版社出版的圖書。創新是一切經濟發展的動力,但同時也會帶來新的社會問題。傳統創新一般更加切題,有組織、有紀律、...

持續技術創新是技術創新型企業的本質。技術創新型企業就是指實現持續技術創新的企業。在這裡,持續技術創新,不僅僅是指企業不斷地進行一項又一項的技術創新,更主要的...

《知識創新與學習型組織》是2001年五南圖書出版公司出版的圖書,作者是洪榮昭。...... 《知識創新與學習型組織》是2001年五南圖書出版公司出版的圖書,作者是洪榮昭...

自發創新是指單個組織針對自身組織的現狀而進行的自發調整活動,其特徵是單一的活動。自發創新包括兩方面的含義:一方面是指組織自發地應對組織所處的環境,並對環境的...

《創新型領導》是2006年機械工業出版社出版的圖書,作者是吳甘霖。...... 《創新型領導》是2006年機械工業出版社出版的...第十三章 讓創新成為組織的核心文化/173...

《知識創造與創新型企業組織》是2011年 智慧財產權出版社出版的圖書,作者是戈黎華。...... 《知識創造與創新型企業組織》從心智層面入手研究創新型企業組織構建問題。...

組織創新的DNA模型說明了創立一家創新型組織所需的全部基本要素。它最早是由創新大學(IU).的教授們提出來的,包含情景,領導,文化三個基本要素。下面詳細介紹。...

我部組織專家論證,通過論證後即可實施。各高校制定本校大學生創新創業訓練計畫學生項目的管理辦法。規範項目申請、項目實施、項目變更、項目結題等事項的管理,建立質量...

創新戰略又稱“結構性戰略”或“分析性戰略”,是企業依據多變的環境,積極主動地在經營戰略、工藝、技術、產品、組織等方面不斷進行創新,從而在激烈競爭中保持獨特...

《中國式創新—— 個人、團隊和組織》是2017年清華大學出版社出版的圖書,作者是楊曉冬。...

學習型組織是在學習的基礎上創造自身的組織,它是經濟社會發展的要求,也是企業培養持續競爭優勢的保證。在市場經濟日益競爭的今天,“學習型組織”是企業能力創新的有...

《促進組織創新的知識型領導》是2012年5月1日浙江大學出版社出版的圖書,作者是孫家勝。...