基本介紹

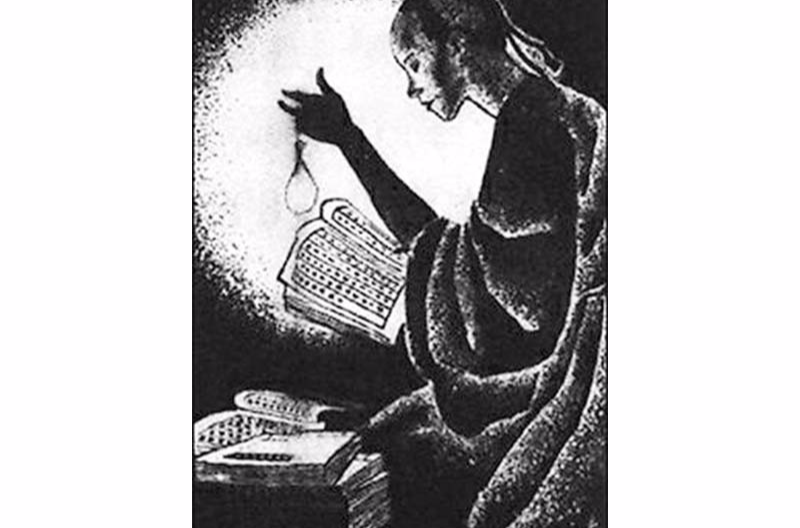

- 作品名稱:《螢囊夜讀》

- 創作年代:唐

- 作品出處:《晉書》

- 文學體裁:紀傳體

- 主要人物:車胤

原文,名詞解釋,字詞注釋,啟示,出處,作者簡介,房玄齡,褚遂良,許敬宗,李淳風,令狐德棻,李義府,薛元超,上官儀,李延壽,其他作者,

原文

胤恭勤不倦,博學多通!家貧,不常得油!夏月,則練囊盛數十螢火以照書,以夜繼日焉!

名詞解釋

晉代時,車胤從小好學不倦,但因家境貧困,父親無法為他提供良好的學習環境。為了維持溫飽,沒有多餘的錢買燈油供他晚上讀書。為此,他只能利用白天時間背誦詩文。 夏天的一個晚上,他正在院子裡背一篇文章,忽然見許多螢火蟲在低空中飛舞。一閃一閃的光點,在黑暗中顯得有些耀眼。他想,如果把許多螢火蟲集中在一

起,不就成為一盞燈了嗎?於是,他去找了一隻白絹口袋,隨即抓了幾十隻螢火蟲放在裡面,再扎住袋口,把它吊起來。雖然不怎么明亮,但可勉強用來看書了。從此,只要有螢火蟲,他就去抓一把來當作燈用。由於他勤學苦練,後來終於做了職位很高的官。

《囊螢夜讀① 》

文言文

字詞注釋

①選自《晉書》。囊螢:用袋子裝螢火蟲。囊:文中作動詞用,意思是"用袋子裝"。②胤恭勤不倦:晉朝人車胤謹慎勤勞而不知疲倦。恭:謹慎的意思。③練囊:用白色絹子做袋。練:白絹,文中作動詞用,意思是"用白絹做"。④以夜繼日:用夜晚接著白天(學習)。

啟示

無論環境有多么惡劣,我們都要勤奮苦學,這樣日後必有成就。

出處

《晉書》為二十四史之一,編者共二十一人。其中監修三人為房玄齡、褚遂良、許敬宗;天文、律歷、五行等三志的作者為李淳風;擬訂修史體例為敬播;其他十六人為令狐德棻、來濟、陸元仕、劉子翼、盧承基、李義府、薛元超、上官儀、崔行功、辛丘馭、劉胤之、楊仁卿、李延壽、張文恭、李安期和李懷儼。

作者簡介

房玄齡

房玄齡(579年~648年)唐朝初年名相。名喬,字玄齡,以字行。唐代齊州臨淄(今山東濟南)人,房彥謙之子。房玄齡18歲時本州舉進士,授羽騎尉。房玄齡在渭北投秦王李世民後,為秦王參謀劃策,典管書記,是秦王得力的謀士之一。唐武德九年(626年),他參與玄武門之變,與杜如晦、長孫無忌、尉遲敬德、侯君集五人並功第一。唐太宗李世民即位後,房玄齡為中書令;貞觀三年(629年)二月為尚書左僕射;貞觀十一年(656年)封梁國公;貞觀十六年(642年)七月進位司空,仍綜理朝政。貞觀二十二年(648年),房玄齡病逝。唐高宗永徽三年,玄齡次子遺愛與其妻高陽公主被指謀反,遺愛被處死,公主賜自盡,諸子被發配流放到嶺表。玄齡嗣子遺直也被連累,被貶為銅陵尉。因房玄齡善謀但有些優柔寡斷,而杜如晦處事果斷不善謀略,因此人稱“房謀杜斷”。後世以他和杜如晦為良相的典範,合稱“房、杜”。

褚遂良

褚遂良(596年~659年),字登善。唐朝錢塘(今浙江杭州)人。政治家、書法家,與歐陽詢,虞世南,薛稷並稱“初唐四大家”。父褚亮,秦王李世民文學館十八學士之一。官至通直散騎常侍。褚遂良在貞觀二十三年(649年),與長孫無忌同受太宗遺詔輔政。唐高宗欲立武則天為皇后,褚遂良與長孫無忌堅決反對。武后即位後,遭貶斥而死。

許敬宗

許敬宗(592年~672年),字延族。杭州新城人。生於隋文帝開皇十二年,其父許善心,為隋禮部侍郎。敬宗性輕傲,善屬文,少有文名。隋時官直謁者台奏通事舍人事。江都之變,許善心為宇文化及所殺。依瓦崗軍李密為記室。瓦崗軍失敗後降唐,初為秦王府學士,貞觀中,任著作郎,兼修國史。不久貶洪州司馬,累遷至檢校中書侍郎。復修史,遷太子右庶子。高宗即位,擢禮部尚書,與李義府等阿附武皇后,助她逐褚遂良,殺長孫無忌、上官儀。歷侍中、中書令,顯慶四年(659年),洛陽人李奉節狀告太子洗馬韋季方和監察御使李巢朋比為奸,唐高宗派許敬宗審理此案。龍朔二年(662年)任右相,加光祿大夫。三年(663年),拜太子少師。卒於唐高宗鹹亨三年,年八十一歲卒,謚曰恭。編纂《文館詞林》。

李淳風

李淳風(602年~670年),唐朝初年岐州雍(今陝西省鳳翔縣)人。唐朝政治人物、天文學家和數學家。是世界上第一個給風定級的科學家。李淳風父親李播是隋高唐尉,後為道士,道號黃冠子,著有《天文大象賦》。李淳風早年學道於天台山,通曉天文星象,最早是隋煬帝的司監官。唐初,指出《戊寅元歷》的錯誤,麟德二年(665年),改用李淳風的《麟德歷》。李淳風在貞觀十五年(641年)任太史丞,貞觀二十二年(648年)任太史令,奉詔注釋《算經十書》。唐高宗時,李淳風以劉焯的《皇極曆》為據,編成《麟德歷》。又有《推背圖》、世界最早的氣象學專著《乙已占》。

令狐德棻

令狐德棻,唐初著名史學家,曾主編過《周書》,並負責具體指導《梁書》、《陳書》、《北齊書》、《隋書》編寫中的協調工作。令狐德棻是宜州華原(今陝西耀縣)人。他於隋文帝開皇三年(583年)出生於名聲顯赫的士族之家。青年時代便以博學多才而知名當世。隋朝末年他被任命為藥城長,因世道混亂沒去就職。反隋義軍興起之時,他在李淵從弟手下任記室參軍。李淵入關後,他擔任大丞相府記室。高祖稱帝,任他為起居舍人,又升為秘書丞。唐太宗貞觀年間,他任過禮部侍郎,兼修國史,後轉任太子右庶子,受廢太子李承乾牽連,他被免職。後被召回參加修《晉書》工作。書成後升為秘書少監,以後又任過禮部侍郎兼弘文館學士、太常卿、國子祭酒、崇賢館學士等職,並被進爵為公。年近80歲致仕之時,加金紫光祿大夫。高宗乾封元年(666年)逝世,年84歲。令狐德棻的一生為史學事業做出了巨大貢獻,他是初唐史學的第一要人。在唐朝初建時期,針對喪亂之後書籍嚴重缺乏的情況,他向高祖建議購求天下遺書,統一組織抄寫。這一建議得到高祖批准,使數十年間,群書畢備,為唐代文化的繁榮,提供了良好條件。唐初史學堪稱繁榮,這個繁榮局面,發端於令狐德棻修撰前代所缺各史的建議。武德五年(622年)令狐德棻向高祖進言,提出近代以來各朝正史大多缺略,應該趁周、隋等朝滅亡未久,材料還好收集,抓緊修出這些朝的史書,以備鑑戒。他的建議得到唐統治者的重視,高祖下達了著名的《命蕭瑀等修六代史詔》,做出了由蕭瑀等人修魏史,陳叔達、令狐德棻等人修周史,封德彝等人修隋史,崔善為等人修梁史,裴矩、魏徵等人修北齊史,竇璡、姚思廉等人修陳史的安排。可惜這次修史工作沒有取得什麼成果。貞觀三年(629年)唐太宗重提修史之事,下詔由房玄齡和魏徵任總監修,由諸大臣分別撰寫梁、陳、齊、周、隋五代史,其中周史的修撰由令狐德棻和岑文本負責,令狐德棻還負責對五代史作總的協調工作。《周書》的修撰工作後來又加入了一個助手崔仁師,但是岑文本只是寫了全書的史論,崔仁師也只是協助令狐德棻工作而已,全書的修撰工作基本上是令狐德棻一人完成的,貞觀十年(637年),《周書》與其他各史全部完成。令狐德棻由於修史有功,得到了賜絹400匹的賞賜。貞觀二十年(646年),唐太宗又做出重修《晉書》的決定,並組成了一個由20餘人組成的寫作班子,令狐德棻和敬播擔任著實際主編之職,全書的體例均由他們二人裁定。令狐德棻參加編修的著作還有《藝文類聚》、《氏族志》、《五代史志》、《新禮》、《太宗實錄》、《高宗實錄》、《唐律令》等。此外《北史》和《南史》兩部重要史著,也是經他之手推薦行世的。來濟來濟(610年~662年),字不詳,揚州江都人。生於隋煬帝大業六年,卒於唐高宗龍朔二年,年五十三歲。

李義府

李義府(614年~666年),字不詳,瀛州饒陽人。生於隋煬帝大業十年,卒於唐高宗乾封元年,年五十三歲。太宗時,以為監察御史,詔侍晉王。王為太子,除舍人,崇賢館直學士。李義府出身微賤,雖官居右相不得人士流。因此,其曾奏請重修《氏族志》,主張不論門第,凡得五品官以上者皆人士流,並收天下舊志焚之。李義府頗具文才,太宗時曾受詔與他人共修《晉書》。高宗時又3次受詔監修國史。當時,和太子司儀郎來濟俱以文翰見重,時稱來李。著有《古今詔集》100卷、《李義府集》40卷傳於世,又著《宦遊記》20卷,未完成即亡。李義府雖有文才,但為人狡詐,因他善於吹拍武則天,對人笑裡藏刀,以柔害物,故時人稱之為“李貓”。

薛元超

薛元超,唐蒲州汾陽(今山西萬榮縣西南)人,生於武德四年(621年),卒於弘道元年(683年)。薛元超祖父薛道衡仕隋,官至內史詩郎,父薛收,唐初曾為秦王李世民的記室參軍,頗受崇重,但不幸早逝。那時,薛元超僅三歲,幼年的薛元超生活是孤獨的。薛元超9歲得襲父爵,及年長,好學善於文辭,很得唐太宗的器重,並令他尚唐太宗故弟巢王李元吉女和靜縣主為妻。這時,薛元超也已不斷遷升至太子舍人,參與《晉書》的修撰。唐高宗即位以後,薛元超遷轉紿事中。給事中為諫官,任內他多次上書指陳時政得失,受到唐高宗的稱讚和採納。不久,他又轉遷中書舍人,並加授弘文館學士,兼修國史。永徽五年(654年),薛元超因母喪去職。第二年,他被起用為黃門侍郎,兼太子左庶子,任內曾引薦寒士任希、高智周、郭正一、王義方、孟利貞等10餘人,都是一時人選,頗為人們所稱道。之後,他出任為饒州刺史。上元元年(674年),薛元超遇赦還歸京師,拜正諫大夫。上元三年(676年)又遷升小書侍郎,同中書門下三品。當時,唐高宗常到驪山溫泉一帶狩獵,屆時各蕃國酋長持弓箭跟從的很多,薛元超認為非我族類,其心必異,於是上疏切諫。唐高宗接受了他的諫勸。這一時期,薛元超很為唐高宗所寵信,經常被召入宮中參加唐高宗與諸王的私宴。唐高宗還很推重薛元超的文學和理政之才,有一次他骨對薛元超說;“長得卿在中書,固不藉多人也。”之後不久,唐尚宗就拜薛元超為中書令(宰相),兼左庶子。弘道元年(683年),薛止超因病致仕,朝廷特加授金紫光祿大夫,當年冬他就去世了,終年62歲,他死後,朝廷贈光祿大夫,秦州都督,陪葬乾陵。

上官儀

上官儀(約608年~664年)字游韶,陝州陝縣(今河南三門峽陝縣)人,家於江都。貞觀初,擢進士第,召授弘文館直學士,遷秘書郎。他常參加宮中宴會,又曾參預《晉書》的編撰工作。唐太宗每屬文,遣儀視稿,私宴未嘗不預。唐高宗即位,上官儀為秘書少監,進西台侍郎,同東西台三品。上官儀剛直肯諫,因建議高宗廢武則天,遭武氏嫉恨。麟德元年(664年),被告與廢太子梁王李忠通謀,上官儀及其子上官庭芝同時被處死,籍沒其家,其孫女上官婉兒後為唐中宗李顯妃嬪。唐中宗李顯即位時,才得平冤,被追贈為中書令、秦州都督、楚國公、以國禮改葬。肖像列入凌煙閣,牌號是西台侍郎同東西台三品兼弘文館學士、楚國公。上官儀長於南方寺院中,受南朝文化的薰陶和宮體詩影響,"文並綺艷"。儀擅五言,格律工整,內容多為應制奉命之作,歌功頌德,粉飾太平,形式上追求程式化。辭藻華麗,綺錯婉媚。因其位顯,時人多仿效,世稱上官體。他又歸納六朝以後詩歌的對偶方法,提出六對、八對之說,代表了當時宮廷詩人的形式主義傾向,但對律詩的定型有促進作用。《入朝洛堤步月》是上官體較好的代表作。而《八詠應制》則是典型的宮體詩。《全唐詩》錄其詩1卷。 是初唐宮廷作家,齊梁餘風的代表詩人。崔行功崔行功,恆州井陘人,北齊巨鹿太守伯讓之曾孫。伯讓法家由博陵(今定縣)遷移井陘。行功自幼聰穎好學,少時表現出非凡的文才。中書郎唐儉喜歡他的文學才能,遂將女兒嫁給他。行功跟隨唐儉前後征討,軍中所有檄文、奏章都出自行功之手。到高宗時,行功的官職逐步升到吏部郎中,因他長於綜合上報各類春意和善於辭令,還曾兼任通事舍人,在皇帝身邊負責上傳下達,代表皇帝慰勞有功人員,向皇帝舉薦人才等。又因他能寫善辯,思路敏捷,還曾兼任內供奉之職,在宮內周旋左右,辦理具體事宜。因唐儉“款兵誤國”,行功受株連被免職,貶這游安縣令。後又奉詔回朝,命為司文郎中,為皇帝起草檔案、詔書,當時朝廷的重要文章,多出自行功和蘭台侍郎李懷儼之手。後行功與懷儼受命校理四部群書,行功仍專知御集。遷蘭台侍郎。鹹亨中,官名復舊,改為秘書少監。上元元年(公元674年)行功博學多識,一生留下不少著作。據《唐書.藝文志》記載,他除參與四部群書、《晉書》的校理、編寫工作外,還與人合作撰寫了《文思博要》十二卷。他的著作有《崔行功集》六十卷,醫學著作《崔氏纂要方》十卷、《千金秘要備極方》一卷(見《宋書.藝文志》)

李延壽

李延壽,唐代史學家。安陽市人。貞觀年間,做過太子典膳丞、崇賢館學士,後任御史台主簿,官至符璽郎,兼修國史。他曾參加過官修的《隋書》、《五代史志》(即《經籍志》)、《晉書》及當朝國史的修撰,還獨力撰成《南史》、《北史》和《太宗政典》(已佚)。《南史》和《北史》所依據的歷史文獻,主要是宋、齊、梁、陳、魏、齊、周、隋八代“正史”,但並未拘泥於此,另外還參考了各種“雜史”千餘卷。從蒐集史料到完成,用了長達30年的時間。“二史”後來被列入“二十四史”中,在我國史學上占有重要的地位。

其他作者

敬播,唐初著名的文學家、史學家。有一則典故“只問刀子”就是講敬播的:唐時,崔行功與敬播行路,敬播腰佩著棕櫚木柄的刀子,走得較慢。崔行功問:“這是什麼木?”敬播說:“棕櫚木”崔行功說:“我只問刀子,不是問誰佩的。”(意為嘲譏敬播像木頭一樣。)

李安期(?年~約670年),字不詳,定州安平人,李百藥之子。生年不詳,約卒於唐高宗鹹亨初年。

劉子翼,字小心,常州晉陵人。生年不詳,卒於唐高宗永徽初。

張文恭,資料不詳。

李懷儼,資料不詳。

陸元仕,資料不詳。

盧承基,資料不詳。

楊仁卿,資料不詳。

辛丘馭,資料不詳。