姓氏介紹,姓氏淵源,第一個淵源,第二個淵源,第三個淵源,第四個淵源,得姓始祖,遷徙分布,血型布局,郡望堂號,郡望,堂號,宗族特徵,文登宗,相關作品,家譜文獻,字輩排行,古代名人,叢 鐇,叢 蘭,叢 磐,叢良弼,叢大為,叢占螯,近代名人,叢泮林,叢琯珠,叢培枬,叢玳珠,叢蓉滋,現當代名人,叢珊,叢浩楠,叢培信,叢中笑,叢斌,叢林,叢廣民,叢樹敏,叢文勝,叢選清,叢慧芸,叢長福,叢日雲,叢學娣,叢飛,叢志軍,叢樹林,叢樹蘭,叢日剛,叢玉珍,叢飛飛,叢福奎,叢遠東,叢瀾,

姓氏介紹

叢姓[叢、樷、藂,讀音作cóng(ㄘㄨㄥˊ)]

姓氏淵源

第一個淵源

源於

伊耆氏,出自帝堯時期枝國首領叢枝,屬於以先祖名字為氏。據史籍《國名紀》及《姓氏考略》、《莊子》等記載,相傳上古帝堯時期有崇(今河南登封)、枝(今湖北宜城)、胥(今山東淄博)、敖(今江西上高)四個古國。叢,就是其中枝國的首領,因此稱作“叢枝”。這四個古國原本都不在帝堯的聯盟勢力範圍,而帝堯為擴張勢力,征伐了這四個小國,不久即高奏凱歌,這樣,枝國也就順理成章地成為帝堯的勢力範圍內的一個諸侯,叢枝亦從此成為帝堯屬下之臣。

在叢枝的

後裔子孫中,有以先祖名字為姓氏者,稱叢氏,世代相傳至今,是非常古早的姓氏之一。

第二個淵源

源於匈奴族,出自西漢時期車騎將軍

金日磾,屬於以居邑名稱為氏。據史籍《池北偶談》記載,金日磾當時為匈奴休屠王的太子,十四歲時即為漢軍大將

霍去病所擄,成為漢武帝劉徹廷下一名馬夫名為叢地楨,以後為漢武帝所賞識。後因金日磾指揮匈奴俘虜為大漢王朝鑄金人以祭天,所以漢武帝特賜其為金氏,名日磾,封為

車騎將軍。漢武帝去世時,遺詔金日磾與霍去病之弟大將軍

霍光共同輔佐漢昭帝。金日磾盡忠職守,不敢怠惰,後因功被封為秺侯。他的子孫後代從此累世在大漢朝廷為官,傳歷七代,直至

王莽篡權、西漢滅亡之時方逐漸衰落。金日磾的後裔子孫後來逐漸遷居於叢家峴(今山東威海

文登),遂以居地“叢家峴”之“叢”字為姓氏,稱叢氏,世代相傳至今,史稱叢氏正宗。

第三個淵源

源於地名,出自戰國時期姬姓趙國

叢台,屬於以居邑名稱為氏。為了使國家強大起來,趙武靈王勇於革新,奮發圖強。相傳,到公元八世紀末葉唐朝德宗李适執政時期(公元780~805年),忠臣吏部尚書梅伯高被奸相盧杞誣陷遇害。梅伯高之子梅良玉逃脫後,到大臣陳東初(一稱

陳日升)家假為家僮。陳東初與梅伯高結交甚密,是同年科舉摯友,是前任吏部尚書,梅伯高出任吏部尚書就是他的保舉。在梅伯高被害後曾血祭祀摯友。後來他終日尋梅伯高之子不見,心裡一直非常難過。這一年,陳東初與妻子兒女在梅花盛開時飲酒賞梅,暗祝梅花如開得更盛,梅家則復仇有望。不料,當天夜裡風雨交加,所有的

梅花幾乎都被摧殘,陳東初見狀大失所望,準備棄家入山。陳東初的女兒陳杏元來到梅花前祝福,而梅良玉亦在梅花前暗自祝願。第二天,果真

梅開二度,陳東初大喜。在梅花二度開放時,陳東初終於得知自己家裡的僕僮即梅良玉後,欣喜若狂,便將愛女陳杏元許配給他。後

盧杞又欲加害於陳東初,便奏明皇帝將陳杏元封為御妹嫁至外邦,並將陳東初夫婦下到大牢中。被迫到外邦和親的陳杏元則由梅良玉相送,一程淚一程血地行至邯鄲,雙雙攜手登上武靈

叢台,由此泣血哭別。

這段感人的歷史被世人記作《

二度梅》。傳說,在梅良玉的後裔子孫中,有以叢台之名為姓氏者,稱叢氏,世代相傳至今。這有待進一步考證。

第四個淵源

源於滿族,屬於

漢化改姓為氏。據史籍《清朝通典·氏族略·滿洲

八旗姓》、《長白山先民傳》記載:滿族叢尼勒氏,亦稱崇吉喇氏,滿語為Congnile Hala,世居烏拉(今吉林

永吉)、

虎爾哈(今黑龍江

黑河對岸俄羅斯地區)、

瓦爾喀(今南自

長白山、圖門江以北,北自黑龍江下游烏扎拉地方以南,東海岸則自俄羅斯濱海地區南,包括赫席赫、鄂漠和蘇魯、佛訥赫托克索等地,還有一說為

烏蘇里江流域)、訥殷(今吉林撫松

松花江上游流域)等地。後有蒙古族、回族引為姓氏者。

清朝中葉以後,滿族、蒙古族、回族叢尼勒氏多冠漢姓為叢氏,世代相傳至今。

得姓始祖

金日磾。西漢

漢武帝時,國勢十分

強盛,因上有

文景之治,為其儲備了豐厚的物質基礎,而己有衛青、霍去病、李廣、程不識等能征慣戰之勇將,所以大肆征討

匈奴以除外患。時金日石單為匈奴休屠王太子,年十四歲為霍去病所擄以後為漢武帝賞識因匈奴以金人祭天所以武帝劉徹特賜其為金姓,名日磾,封為車騎將軍。武帝去世時,遺詔金日磾與霍光共同輔佐漢昭帝,金日磾盡忠職守,不敢

怠惰,後因功被封為(禾宅)侯。他的子孫後代從此累世在朝廷為官,傳歷七代,直至王莽篡權、西漢滅亡之時方衰落下去。當時像這樣久盛不衰的家族還有張湯一家,被並稱為“金張”,晉代詩人左思所謂“金張籍舊業,七世珥漢貂”所指即此。至漢末曹興三國時許昌金氏世家今諱聯劉返曹被曹操所害並誅連族人,金日磾之後隨東遷徙居叢家峴(今山東

文登),以地為氏,稱叢姓,他們尊金日磾為叢姓的得姓始祖。

遷徙分布

叢姓氏族,起始於

文登,經過繁衍生息,分布

擴散天下。故有“

天下叢氏源於文登”之說。

歷史上的叢姓分布

叢氏是一個多民族、多源流的古老姓氏群體,在當今中國大陸姓氏排行榜上名列第二百三十三位,在台灣省則名列第二百九十位,人口約四十一萬八千餘,占全國人口總數的0.027%左右。

綜上所述,叢姓來源有兩支:一為金日磾之後,一為叢枝之後,但由於叢枝之說為傳說,至今史學界、考古界也不能詳盡說出其地域所在,又限於資料有限和見諸史端之叢姓人物鮮少,其繁衍播遷的進程不甚清晰,無所考據。而金氏改叢姓則充諸史料。還有一說原居長安(今陝西省西安市),遷山東時尚有少數留居,故山東叢姓與西安的一些金姓原本是一家。後西安金姓因避仇,其裔孫後有改為叢姓者,是為陝西叢姓,但人數較少。叢姓在得姓之後的很長一段時間裡,基本上是據地而生,即山東文登叢家峴為其繁衍中心,由於當時生產力低下,兼之所歷社會動盪不安,盜賊橫行,官匪一家,致使民不聊生,叢姓人口的增長受到抑制,由於山東文登處膠東半島一隅,三面環海,不可能進行大規模遷衍。但也有少部遷而得勢者,如南北朝時期,叢姓出現了第一位影響較大的名人叢鐇,官至滁州刺史。後還發展興盛為許昌望族。因許昌地處中原,乃兵家必爭之地,魏晉南北朝、唐、五代十國、宋、元歷朝除盛唐外,戰火幾度焚燒這片土地,故叢姓也有隨眾南遷避亂於南方各地者,播遷方向應是先華東,而後中南,再西南。而世居文登之叢姓因其獨特的地理位置,也只能在山東半島各地小規模遷衍,當然,叢姓在華北各地的零星遷徙是存在的。明初洪武年間,因山西表里山河的特殊地理位置,分布在山西

大同、

陽泉等地的叢姓並未受到大的波及,故叢姓也作為明朝洪洞大槐樹遷民姓氏之一,被分遷於陝西、甘肅、河北、河南、湖南等地,所以如今洪洞叢姓僅十人。明代,文登叢蘭官至右都御史、三邊總制、漕運總督、工部尚書,叢文蔚為隆慶進士,叢叔模為詩人。清康隆盛世時,廣納各族人才,大興科舉,文登叢大為、叢洞、叢壇名登兩榜,江南江寧、如皋(皆屬江蘇)連續有叢澎、叢方函亦舉進士,並在當地成為名門。元末明初叢姓以有兩大支遷往河北、遼寧。晚清民國年間山東半島諸姓渡海闖關東謀生者甚眾,而文登緊鄰威海等港口,出海通道便利,於是叢姓也有隨眾渡渤海,在葫蘆島登入,移居關東者。叢姓在歷史上出過一些著名人物,如明朝時曾當過尚書的

叢蘭,辛亥革命時期的英烈叢琯珠、

叢琦珠、

叢環珠兄弟三人等等。

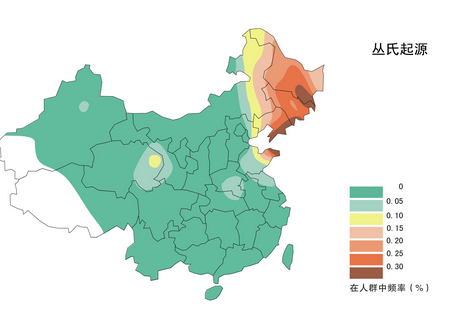

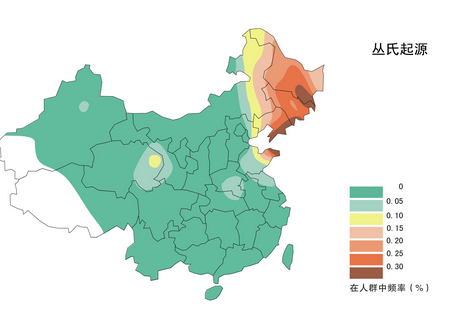

當代叢姓分布

截止到2014年8月,中國大陸和港澳台地區的叢姓總人口約為41萬餘,人口總數相當於桑、甄、華等姓,為第233位的姓氏,約占全國人口的0.027%,主要分布在全國200多個縣市中。叢姓主要分布在山東省、遼寧省和黑龍江省,這三個省份的叢姓人口約占叢姓總人口的76%,其次分布在吉林省、河北省、內蒙古自治區、青海省、陝西省、陝西省、甘肅省和河南省,這些省份的叢姓人口又占叢姓總人口的19%,總體而言,全國叢姓人口的分布以華北、東北和西北等北方地區為多。

叢姓人口在山東、江蘇兩個省份的大部分,安徽省東北部、天津市、北京市北部、河北省東北部、東三省、內蒙古自治區東部、甘肅省中部、青海省東部、四川省西北部,叢姓占當地人口的比例均在0.05%以上,中心地區可達到2.9%以上,該地區覆蓋面積占全國總面積的22.3%,居住了約86%的叢姓人口。

叢氏族人以

文登為源起,歷經數千年風雨,如今仍大部在文登周邊地區生息繁衍,誠為罕見。今北京密雲、延慶,天津武清,河北滄州、黃驊,山東文登、威海、

榮成、

萊陽、

海陽、

萊西、

東平、

平陰、

長清、濟南、

商河、

昌樂、即墨、

平度、平邑、

日照、惠民,遼寧清原,黑龍江雙城、七台河、牡丹江、綏芬河、哈爾濱、大興安嶺,山西太原、大同、陽泉,陝西韓城、西安、鹹陽,上海市徐匯區、浦東新區,江蘇省

連雲港市、

如東市、

宿遷市、

徐州市

沛縣、蘇州市

南通市、南京市,湖南益陽、長沙,四川合江,福建

南平、福州、廈門,廣東深圳、韶關,廣西南寧、桂林、海南海口、台灣台北、

新北、新竹、

高雄、台中等地均有分布。

血型布局

郡望堂號

郡望

許昌縣:三國魏時設定,治所在許昌(故城在今河南省許昌市西南),文登北齊置。

潁川郡:戰國時期秦國滅韓國後,以所得韓地於秦王贏政十七年(辛未,公元前230年)置潁川郡。

青州:青州得名甚早,在古代是《禹貢》中的“九州”之一,位於今山東半島中部,大體指泰山以東至渤海的廣大區域。

叢姓人口在全國的分布

叢姓人口在全國的分布堂號

穎川堂:以望立堂。

許昌堂:以望立堂。

青州堂:以望立堂。

宗族特徵

①叢姓無論是叢枝之後,還是

金日磾之後,抑或他族改姓,是中華姓氏叢姓的重要一部,不可分割。

②叢姓以

文登為源起,歷經數千年風風雨雨,如今仍大部在文登周邊地區繁衍,為他姓所不可比擬,誠為罕見。

③從北魏到明,叢姓見諸史冊者甚少,其千餘年的沉頓是何原因造成的,至今還是個謎,待有識之士去考證吧!

文登宗

叢姓是一個較

罕見的漢族姓氏,但在海內外都有分布。不過無論是哪裡的叢姓人,大都會說自己的原籍是山東文登。

要說文登叢姓的來歷,就得從西漢時

匈奴人

金日磾降漢說起。因為後來的叢姓,是金日磾的子孫遷到文登後改為叢姓的。

原文登區文化館叢樹樂:叢姓是金日磾的後代。金日磾呢,他是匈奴人,是匈奴休屠王的王子。馬監實際就是養馬的一個官了。漢武帝當時就賜姓為金,就叫金日磾。將自己的姓氏由金姓改叢姓。

相關作品

《叢氏源談譚》主編叢松坡:最有代表性的是明朝

工部尚書叢蘭。叢蘭的一生可以概括為從少年時苦讀詩書,經過考試考中進士。官到尚書後辭去官職回來了,告老還鄉。就感到對這個

封建王朝的失望。叢蘭對姓叢的有個遺訓,他告誡他的子孫,只準讀書,不能做官。叢蘭回來之後呢,一直到明朝之後再沒有做官。詩書很有些出名的,比如說有幾個詩書非常有名的名人,但做官的沒有。他們都是耕讀世家。

如今在台灣各地也有不少叢姓後人。他們都認為自己是來自山東文登。在

文登叢氏後人編輯《叢氏源談》的時候,台灣叢氏後人也寄來了很多資料,一起修撰叢氏的姓氏資料。

《叢氏源談》主編叢松坡:分布在台灣省的叢氏人口,截止到2013年12月,根據台灣內政部門的統計,有1000餘戶。能與文登大宗祠取得聯繫的有數百人,並計畫於2018年前成立台灣叢氏分會。組團來文登,做一次祭奠祖宗的拜祭,自2015年春季開始。

家譜文獻

山東文登叢氏族譜,(明)叢思紹等編,明嘉靖四十年辛酉(公元1561年)木刻活字印本。現被收藏在中國國家圖書館、山東省文登區博物館。

叢氏源潭,(清)叢仲隅等編,清康熙四十二年(公元1703年)木刻活字印本。現被收藏在山東省文登區博物館。

山東昌淮永安荘叢氏合譜序,(清)叢希祥等編,清鹹豐四年歲次甲寅(公元1854年)木刻活字印本。現被收藏在山東省文登區博物館。

河北滄州叢氏族譜,(清)叢懋勛等編,清同治三年歲次甲子(公元1864年)木刻活字印本。現被收藏在山東省文登區博物館。

叢氏族譜,(清)叢振儒等編,清光緒二十年(公元1894年)木刻活字印本。現被收藏在遼寧省朝陽市

木頭城子鎮鄭杖子村、山東省文登區博物館。

海邑大叢家譜,(清)叢鵬翔等編,清光緒二十六年庚子(公元1900年)木刻活字印本。現被收藏在山東省文登區博物館。

遼寧海城叢氏支譜,著者待考,清朝年間木刻活字印本。現被收藏在山東省文登區博物館。

長峰北山叢氏支譜,(清)叢綸緒等編,清朝年間木刻活字印本。現被收藏在山東省文登區博物館。

叢氏族譜,(清)叢思紹等編,清朝年間木刻活字印本。現被收藏在山東省文登區博物館。

山東

巨野叢氏家乘,(現代)叢豐滋等編,1988年鉛印本。現被收藏在山東省文登區博物館。

再刊叢氏宗譜,(現代)叢松坡等編,1996年鉛印本。現被收藏在山東省文登區博物館。

山東

黃縣王村閻家叢氏家史,(現代)叢立平、叢立曾著,1999年鉛印本。現被收藏在山東省文登區博物館。

山東招遠叢家族譜,(現代)叢玉才登編,2004年計算機雷射照排版。現被收藏在中國國家圖書館、山東省圖書館、山東省文登區博物館。

字輩排行

山東牟平叢氏字輩:“承先延毓慶昭德紹芳輝”。

山東昌邑叢氏字輩:自二十一世起為“傳延懷明訓”,二十二世為“興順樂書田”,二十三世為“蘭蘿忻滋浦”,二十四世為“湖鴻悅臨川”,二十五世為“秉謙維殿閣”,二十六世為“建修錫珍源”,二十七世為“翰儒昌拜後”,二十八世為“連芳汝紹牟”,二十九世為“承先仁義禮”,三十世為“常美孝忠全”,三十一世為“溫良恭儉誏”,三十二世為“思澤卿秀賢”,三十三世為“旭暉英苗萃”,三十四世為“昭教育童娟”,三十五世為“盛慶環寧穆”,三十六世為“乾坤序平安”,三十七世為“善科勤勇慧”,三十八世為“河漢遠鞦韆”。

山東文登、遼寧海城叢氏字輩:“莪述常德賜永茂三槐枝盛起登科甲文邑錫羨堂發福及有慶忠臣宏仕賡”。

遼寧朝陽叢氏一支字輩:“煥振先庭運新聯喜起芳寶光開若麗良產毓丕昌”。

遼寧朝陽、安徽叢氏一支字輩:“國長慶(珠)樹滋培日龍章錫寵年倫常敦自厚昭穆序相傳”。

遼寧丹東叢氏字輩:“德顯繼世永寧常福志新萬懋啟國裕際克思秉文”。

古代名人

叢 鐇

(公元937~975年),許昌人(今河南許昌)。著名南北朝時期滁州刺史。

叢 蘭

(公元1456~1523年),字廷秀,號豐山;山東文登城關人。著名明朝大臣。官至明朝南京工部尚書,謚贈柱國太子少保。自幼聰敏好學。無處買書,手自抄錄,往往“夜誦達旦”。經、史、兵、醫、數等無不探討。作為明王朝忠直之臣,叢蘭曾率部在河南鎮壓了白蓮教的趙景隆起義,還在廬鳳滁和等地鎮壓了劉六(劉寵)起義。

叢 磐

(公元1485~1551年),字益安,叢蘭之子;山東文登城關人。著名明朝官吏,學者。

叢良弼

(1868—1945) ,

蓬萊縣(今蓬萊市)馬格莊鄉安香叢家人。山東

火柴工業創始人。

叢大為

(生卒年待考),字祥子,號堯山,明朝少保叢豐山之孫,自號攜雪老人;山東文登人。著名清朝詩人、書法家。

叢占螯

(公元1792~1879年),字卓之,號瀛石,卒諡文藎。著名清朝大臣。祖籍山東省文登縣,其先祖移居遼寧省朝陽市(現朝陽縣梅勒營子鄉嘎海圖村)。叢占螯遂與族人共議確定了二十個命名之字輩,這就是到2014年為止,山東文登一帶及外遷族人仍在使用的行輩命名二十字之由來。為叢氏全族留下一筆寶貴的精神財富,功莫大焉。

近代名人

叢泮林

(公元1850~1929年),字魯泉,號馨山;原籍山東文登,明永樂二年遷滄州。著名清末民初賢士。

叢琯珠

(公元?~1912年待考),字燮臣;山東文登崮頭集人。著名清末辛亥革命烈士。

叢培枬

(公元1879~1912年),字敬齋;山東文登崮頭集人。著名清末辛亥革命烈士。家世業詩書,為邑望族。

叢玳珠

(公元?~1912年待考),山東文登崮頭集人。著名清末辛亥革命烈士。其兄弟死者三人:叢珉珠、叢玢珠。

叢蓉滋

(1910—1972)山東省文登區

文城鎮北宮村人。少將,第二炮兵副參謀長。

現當代名人

叢珊

法國籍中國大陸女演員,1980年代中國著名電影演員。1962年5月19日出生在山東青島的一個文藝工作者家庭。

演員 叢珊

演員 叢珊叢浩楠

叢培信

八一電影製片廠演員。1939年生於

威海市長峰村,畢業於威海一中,1960年考入北京電影學院表演系,1964年畢業。1964年至1973年於北京電影學院任教。1973年入伍,調中國人民解放軍“八一”電影製片廠演員劇團擔任演員至今。在二十部電影電視劇中飾演重要人物,並親自導演或聯合導演了《火之情》、《從硝煙中走來的士兵》、《

寶鏡》、《土之情》、《

大決戰》等電視劇。曾擔任《

三個失蹤的人》、《

二泉映月》、《

綠蔭》、《

夏明翰》、《

望子成龍》等故事片的副導演。

叢中笑

法學博士,現為吉林大學法學院教授,經濟法方向博士生導師。兼任中國法學會經濟法學研究會理事,中國法學會財稅法學研究會理事,中國財稅法學教育研究會理事,吉林省法學會經濟法學研究會副會長,吉林省法學會金融法學研究會常務理事,長春市法學會訴訟法學研究會理事等。

叢斌

1957年7月生,黑龍江

齊齊哈爾人,醫學博士,

九三學社社員,

河北醫科大學研究生部主任、法醫學教研室主任,分子生物學研究室主任、教授,博士研究生導師,兼職律師,河北省監察廳特邀監察員,第八屆河北省政協常委。

叢林

1928年5月生,原名叢鑫泉,江蘇南通人。外國語大學東歐語系副主任。

叢廣民

男,1935年11月生,吉林人。曾任中國科學院廣州化學所所長、研究員。

叢樹敏

1938年生,山東威海人,研究館員,泰安市藝術館副館長,中國攝影家協會會員,泰安市攝影家協會主席。自煙臺一中高中畢後,同年考入山東藝術學院

叢文勝

男,1953年11月生,法學博士,軍事科學院軍制研究部研究員、律師。

叢選清

男,1940年3月生,遼寧大連人。退休前任天津市大港油田集團勘探公司生產部主任、高級工程師。

叢慧芸

女,台灣台北人,2009年到2014年為壹電視早報、晚報氣象主播。

叢長福

男,1941年10月生,遼寧新金人。哈爾濱理工大學編輯部研究員。

叢日雲

男,漢族,1956年生,遼寧凌源市人。政治學博士。

叢學娣

女,漢族,上海市人,祖籍山東

萊陽,著名籃球運動員。

叢飛

叢飛原姓

張,1994年8月改姓

叢,原名張崇,中國著名慈善歌手。1969年10月生於遼寧省盤錦市大窪縣的農村。

叢志軍

叢樹林

男,漢族,上海市人。原

瀋陽軍區骨科主任,現工作於上海西郊骨科醫院副主任醫師。

叢樹蘭

女,滿族,1954年12月生,中國著名作家。

叢日剛

叢玉珍

女,漢族,1963年2月15日出生,山東省文登市人,國際級鉛球運動健將,國家體育總局田徑管理中心女子鉛球隊主教練。

叢飛飛

女,漢族,1984年2月生,四川成都人,原蜜月組合核心成員,現簽約京文獨立廠牌-酷客唱片。

叢福奎

男,漢族,1942年出生於遼寧省寬甸縣農村,原河北省委常委、常務副省長。

叢遠東

男,漢族,1953年11月出生於江蘇如東。1975年3月加入中國共產黨。2013年起擔任中國地理信息系統協會秘書長,法定代表人。

叢瀾

男,漢族,2013年4月,叢瀾當選為福建省環境保護廳巡視員。

叢姓人口在全國的分布

叢姓人口在全國的分布 演員 叢珊

演員 叢珊 歌手 叢浩楠

歌手 叢浩楠