創作背景

趙匡胤靠掌握

禁軍起家,又是以兵變方式奪得政權,因此深知掌握軍隊的重要。他當了皇帝以後,一方面想方設法陸續解除了自己一些帶兵老部下的軍權,另一方面加緊了朝廷對國家

主力軍禁軍的

直接控制,抑制和改變了唐以來地方

藩鎮割據的局面。同時加強了國家對武器製造業的集中管理。

北宋王朝在國都

汴京(今河南

開封)建立了大規模的兵器生產作坊,即

南、北作坊,又建立了

弓弩院,專門生產各類刀槍甲具和遠射兵器。

南、北兩作坊:設在汴梁的興國坊,主要製造各種鎧甲、刀、槍等兵器以及兵幕、甲袋等裝備;

弓弩院:專門負責遠射兵器的生產,製造各種強弓勁弩和各類箭支。

作:在南、北作坊以下,還有更細密的分工,分為51“作”,每一作專門負責製造一類產品,如“鐵甲作”“馬甲作”等等。

兩作坊的工匠多達七、八千人。

太祖趙匡胤並親自督查武器的生產情況,

開寶八年(975年),他每隔十天便查核一次各種兵器的質量。

最高統治者的高度重視,使得北宋初的軍械生產水平便有了很大提高,南、北作坊的武器

年產量達3萬多件。正是在軍隊的高度統一領導和軍備生產集中管理的基礎上,北宋前期誕生了一部集當時及

古代兵器之

大成的百科全書式兵書——《武經總要》。

《武經總要》是宋仁宗

趙禎朝編纂的,是

中國第一部由官方主持編修的兵書。當時距宋朝立國已有60多年。宋仁宗為防止武備鬆懈,將帥“鮮古今之學”,不知古今戰史及兵法,所以下令

天章閣待制

曾公亮、工部侍郎參知政事

丁度等,編纂一部內容廣泛的軍事教科書。曾公亮等以5年的時間編成《武經總要》,仁宗皇帝親自核定後,又為此書寫了序言。

作品概述

《武經總要》分前、後兩集,每集20卷。

前集的20卷詳細反映了宋代軍事制度,包括選將用兵、

教育訓練、部隊編成、行軍宿營、古今陣法、

通信偵察、城池攻防、火攻水戰、武器裝備等,特別是在營陣、兵器、器械部分,每件都配有詳細的插圖,這些精緻的圖像使得當時各種兵器裝備具體形象地層現在我們面前,是研究中國古代兵器史的極寶貴資料。

後集20卷輯錄有歷代用兵故事,保存了不少古代戰例資料,分析品評了歷代戰役戰例和用兵得失。

版本

明弘治~正德年間

明弘治十七年

1504年,李贊刻本

明金陵書林唐福春刻本

體例

《武經總要》分前、後兩集,每集20卷。

前集

前半部分介紹古今戰例,將

軍事制度、

軍事組織、選將用兵、陣法、山川地理等軍事理論和規則。其中前集的二十卷詳細反映了

宋代軍事制度,包括選將用兵、教育訓練、部隊編成、行軍宿營、古今陣法、通信偵察、城池攻防、火攻水戰、武器裝備等,特別是在營陣、兵器、器械部分,每件都配有詳細的插圖,這些精緻的圖像使得當時各種兵器裝備具體形象地層現在我們面前,是研究中國古代兵器史的極寶貴資料。

後集

後半部分介紹陰陽占卜。後集20卷輯錄有歷代用兵故事,保存了不少古代戰例資料,分析品評了歷代戰役戰例和用兵得失。

軍事思想

《武經總要》反映了

宋仁宗時期宋王朝軍事思想上的某些積極變化。本來,北宋初以來為防止地方割據,將帥專權,將將帥的統兵權和

作戰計畫的制定權都收歸皇帝直接制轄,但矯枉過正,結果弄得將不知兵,兵不識將,導致仗仗失利,節節敗退。而《武經總要》中則重新重視和強調古代《孫子》等兵書中用兵“貴知變”、“不以冥冥決事”的思想,這在宋代

軍事史上是難能可貴的,只是北宋後來的統治者並沒有遵循和實踐這種用兵思想。書中還十分注重人在戰爭中的作用,主張“兵家用人,貴隨其長短用之”,注重軍隊的訓練,認為並沒有膽怯的士兵和疲惰的戰馬,只是因訓練不嚴而使其然。

軍事武器

《武經總要》詳盡記述和介紹了北宋時期軍隊使用的各種

冷兵器、火器、戰船等器械,並附有兵器和營陣方面的大量圖像。特別是第10至第13卷,如《攻城法》、《水攻》、《

水戰》、《守城》等攻戰篇,不但記錄了與這幾種戰法有關的

兵器裝備,還有

防禦工事和戰艦的情況。第10卷《器圖》,集中了當時軍隊的各種武器裝備,每一件都有清晰的插圖,僅第十至第十三卷的四卷中,就附有各式插圖二百五十幅以上,圖上還以楷書注有詳盡的器物名稱、使用方法等

文字說明,是研究中國古代兵器史的極為重要的資料。

這裡還有兩個問題需要特別指明:

①宋代的兵器是承繼著漢唐以來的傳統,所以《武經總要》中記錄的許多兵器類型,可以清楚地看出它們從漢代以後,經過唐、五代的發展變化,由這部書作了總結後,又影響到北宋以後的兵器類型,可以說《總要》起了承上啟下的作用。

②自唐、五代以來,中央王朝的軍隊吸收了不少北部和西北部少數民族的優秀兵器。如《器圖》中的“鐵鏈夾棒”,書中明白地註明是從“西戎”處學來的,是北方少數民族騎兵用來攻擊宋代步兵的兵器,被北宋部隊吸收過來,經過改造,成為更適用的兵器。因此,北宋兵器裝備的種類比以前增多了,銳利程度也有所加強。

中國古代的冷兵器,主要是步兵兵器,在宋代達到了完全成熟的階段。所謂“十八般兵器”,到此時已基本全部出現,且趨於定型,這些兵器在《武經總要》中幾乎都有記錄。

北宋的軍隊仍以步兵為主,所以《武經總要》中記錄的各種冷兵器,也是以步兵兵器為重點。主要包括遠射兵器、格鬥兵器、

防護裝具3類。

遠射兵器

一般還是弓、弩。

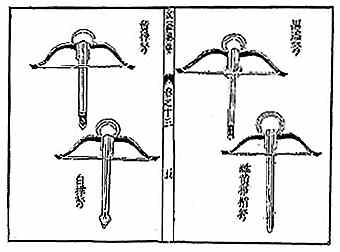

弓弩

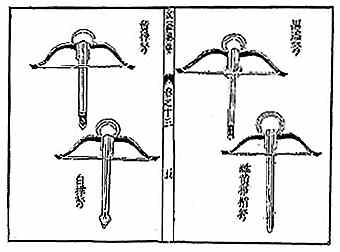

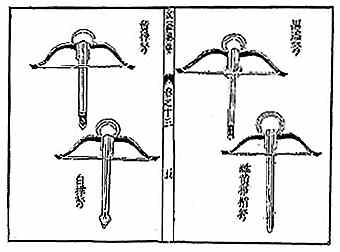

弓

關於弓的情況,《武經總要》里記錄了4種:黃樺弓、黑

漆弓、白樺弓、麻背弓,從所附圖像看,它們都是

複合弓。

弩

《武經總要》中記錄的6種弩:黑漆弩、雌黃樺梢弩、白樺弩、

黃樺弩、跳鐙弩、木弩,前4種是較強的弩,由士兵自己踏張;後2種弩是較小的,由士兵用

臂力開弩。

神臂弓

箭

弓和弩所用的箭有點鋼箭、鐵骨麗錐箭、木撲頭箭、三停箭、飛羽箭等。

以上的弓和弩,都是利用一個士兵的力量就可以發射的,便於行軍野戰,是部隊中大量配備的兵器。

格鬥兵器

《武經總要》里講到北宋軍隊裝備的

格鬥兵器,大致分為兩類,一類是

傳統的格鬥兵器,另一類是北宋時期新出現的兵器類型。前一類主要是刀和槍;後一類主要是各種棒類以及

骨朵(蒜頭)、鐵鏈夾棒等。

刀

有8種名目:手刀、

掉刀、

屈刀、

掩月刀、

戟刀、眉尖刀、

鳳嘴刀、

筆刀。其中只有手刀是短柄的,其餘7種都是裝有長柄的。手刀的樣子已經和漢唐以來的傳統形制不同了,刃口弧曲,刀頭較寬,厚脊薄刃,堅重有力,比漢代的環首直刃鐵刀更適於劈砍,是部隊中常用的兵器。長柄的刀可以泛稱為

陌刀,其中又有直刃尖鋒的掉刀以及類似偃月狀的掩月刀、鳳嘴刀、屈刀、筆刀等。以上列舉的是當時軍隊里最常用的刀。

槍

《武經總要》中記錄的有9種名目:

雙鉤槍、

單鉤槍、

環子槍、素木槍、鵶頸槍、

錐槍、梭槍、槌槍、大寧筆槍。它們的共同特點是安有長的木桿,上裝刃,下裝鐏。這些槍有些是供騎兵用的,有些是供步兵用的。騎兵用的槍常在槍首側面加有雙倒鉤、單倒鉤,或是在桿上裝環,被稱為“環子槍”。步兵使用的多是素木槍、鴉頸槍等。梭槍(標槍)是一種值得注意的兵器,它的柄較短,只有幾尺長,是北宋時從

西南地區的

少數民族那裡汲取來的新品種。它是和盾牌配合使用的,戰士一手舉著盾牌保護自己,另一隻手拿著梭槍,它可以用來與敵人格鬥拼刺,還可以投擲,以擊中幾十步以外的敵人。在當時,又可以叫標槍。

除了有鋒刃的刀槍以外,北宋的步兵還常常使用沒有鋒刃,專門用來砸擊敵人的兵器,其中最常用的是棒類。

狼牙棒

棒

北宋時又叫“棍”、“杵”或“桿”,是用粗重堅硬的木料製成的,一般長1.5米左右,其中有在表面包一層鐵皮的訶藜棒、前端裝有帶雙倒鉤尖刃的

鉤棒,以及沒有尖刃只有倒鉤的

抓子棒。還有更厲害的一類,是在棒端安粗頭,上面密密麻麻地安著尖釘,叫做

狼牙棒。還有一種鐵鏈夾棒,它的形狀很像農村打麥場上使用的

連枷,在棒的前端用鏈環連著另一個較短的

鐵棒,用來自上而下打擊敵人,這是向西北的少數民族學來的一種兵器。另有一種連珠雙

鐵鞭,即後世被俗稱為“三截棍”的兵器,直到如今還能在武術器材中看到它的形象。

骨朵

是這時期出現的新兵器,是在一根棒的頂部裝一個圓球形的錘頭,錘頭呈多瓣球狀的叫“蒜頭”;製成帶刺的

蒺藜形狀的叫“蒺藜”。從前舊

京戲有一齣戲名叫“八大錘”,說的就是北宋末年

南宋初年抗金名將

岳飛的故事。由於岳飛的兒子岳雲和另外三名將領都雙手使錘,因此戲名定為“八大錘”,實際上當時的錘並不是戲台上的樣子,而就是北宋兵器中的“骨朵”。在宋遼、宋金戰鬥中,主力是步兵的宋軍要面對鐵騎上的遼金騎兵,掄起大棒和錘去砸擊敵人的兵馬,當然比用單薄的刀槍直射更為有力。也許這就是

宋遼金時期宋軍大量使用棒類砸擊兵器的直接原因。

防護裝具

北宋軍隊使用的防護裝具,仍舊是傳統的盾牌、鎧甲。《武經總要》里記載的盾牌只有步兵和騎兵使用的各一種,都是木製胎骨,外蒙皮革。步兵盾牌較長,平底尖首,可以倚立在地上,使步兵的整個身軀都蔽隱在牌後。騎兵盾牌是正圓形的,前面畫著獸面圖案,面積不大,作戰時套在騎兵的左臂上,以抵禦飛來的敵箭。

鎧甲

北宋的鎧甲,是在唐代鎧甲的基礎上形成了較完整的形制。北宋初年,南北作坊製造了大量的鎧甲;品種很多,有塗金脊鐵甲、素甲、渾銅甲、墨

漆皮甲、鐵身皮副甲、金錢朱漆皮馬具裝、鐵鋼朱漆皮甲具裝等。

甲冑的質料有鐵、皮、紙3種,鐵鎧最為貴重。北宋步兵使用的叫“

步人甲”,甲身是一整片,由12列小長方形甲片組成,上面是保護胸、背的部分,用帶子從肩上系連,腰部又用帶子向前束扎,下垂左右兩片膝裙。身甲上綴披膊,左右兩片披膊在頸背後聯成一體,用帶子結系在頸下。頭部的

兜鍪是圓形的覆缽狀,後面垂綴著較長的頰項,頂上中央插著三朵漂亮的纓球。

北宋初年

宋軍的

馬甲有皮質和鐵質兩種,到北宋中期則主要套用皮質的馬甲。馬甲結構合理而完整,包括面簾、雞頸、盪胸(即當胸)、馬身甲和搭後五部分,披裹在戰馬身上,可有效地護住戰馬的頭、頸和軀幹,只有眼睛、嘴、耳朵、四肢和尾巴露在外面。這種皮馬甲外還塗漆,最初塗黑色,以後逐漸改成了

朱紅色。

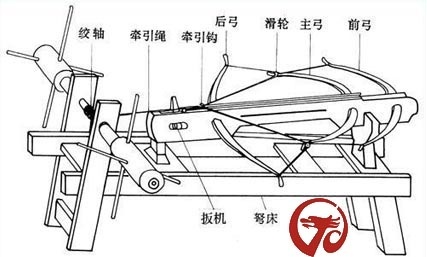

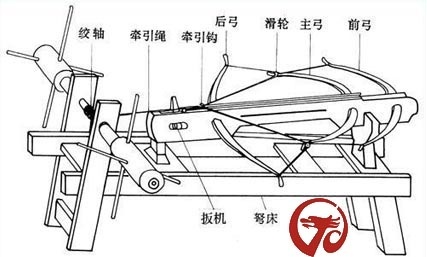

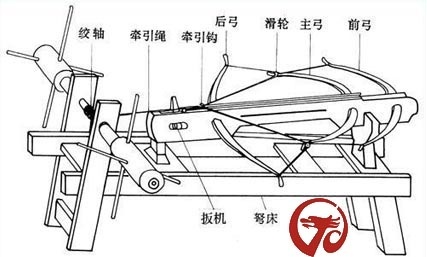

床弩

北宋時期,步兵的遠射兵器除了一般的弓弩以外,還進一步發展了兩種重型遠射兵器,即利用複合弓的床弩和原始的炮。

床弩,又稱

床子弩,它是在唐代絞車弩的基礎上發展而來的。是將兩張或三張弓結合在一起,大大加強了弩的張力和強度。張弩時用粗壯的繩索把弩弦扣連在絞車上,戰士們搖轉絞車,張開弩弦,

安好巨箭,放射時,要由士兵用大錘猛擊扳機,機發弦彈,把箭射向遠方。《武經總要》里記錄的這種使用複合弓的床弩有八種,可以依弩的強弱和射程分為兩類。

床弩

一類是

雙弓床子弩,上面裝有兩張弓,分別置於粗大的

弩臂前端和後部,兩張弓相對安置,

發射時,先用一條兩端帶鉤的粗大繩索,一端鉤住弩弦,另一端勾住絞車的軸,然後用五、七個或十餘個戰士合力絞動絞車,把弩弦張開,扣在機牙上,專管裝箭的

弩手安好

弩箭,並瞄準目標。放射時,用人手的力量是扳不動扳機的,要由專管發射的弩手高舉起一柄大錘,以全身力氣錘擊板機,於是巨大的弩箭便呼嘯著飛向敵方。這些箭很粗大,

箭鏃是扁鑿形的,所以叫“

鑿子箭”,射程約為一百二十至一百三十五步。

另一類是

三弓床弩,較前一類更強大,射程也遠一倍。弩臂上的三張弩弓,前端安兩張,後面裝一張,也是前後相對安裝。由於這類床子弩力量更強,所以又叫“八牛弩”,表示用八頭老牛的力量才能拉開它。用人力開弩,一般需二十至一百人,一般射程在二百至三百步,即三百七十至五百六十米左右。三弓床子弩使用的弩箭更為巨大,有粗壯的箭桿和鐵制的箭羽,前端裝有巨大的

三棱刃

鐵鏃,因為它的大小和一般士兵使用的長槍差不多,所以又叫“

一槍三劍箭”。它還有另一個名稱叫“踏橛箭”,那是因為它還有一種特殊的功能,即在攻打敵方城堡時,將粗大的三

弓弩箭射向敵方城牆,使弩箭的前端深深插入牆內,只留半截粗大的箭桿和

尾羽露在牆外,攻城的士兵在己方的掩護下可攀著這些射插在牆上的巨大箭桿登上城牆,攻陷城池。於是,這種巨大的弩箭又成了攻城者攀登的踏橛,因此這些箭又有了“踏橛箭”的名稱。

北宋軍隊裝備的另一種比床弩威力更大的遠射兵器,就是各種類型的原始炮——

發石機。在火炮發明以前,這種發石機就是最重型的遠射武器。發石機,即原始的炮,是利用槓桿的原理製造的。把一根長長的炮梢,也就是巨大的槓桿裝在可以轉動的橫軸上,再把橫軸架在用粗大的木材構成的炮架上。在炮梢的一端用繩索連著一個用來兜裝石彈的皮窩,另一端繫上幾十根長長的拽索。放射時,由一個戰士負責把石彈安置在皮窩裡,另外幾十個戰士猛地拽動拽索,梢桿一下子反轉過來,把安在皮窩中的石彈拋射出去。巨大的石彈可以摧毀敵方的防禦工事,也可以摧毀敵人的

攻城器械,也可以殺傷敵人,擊亂敵人的陣線。

下表為《武經總要》中所載各種床弩的性能:

弓數操弩士兵數射程

雙弓床弩27150步(234.75米)

大合蟬弩2×27150步(234.75米)

郖子弩24150步(234.75米)

手射弩320250步(391.25米)

三弓弩370300步(469.50米)

據考證,“炮”字的出現是比較晚的,東漢時期

許慎的《

說文解字》中還找不到它,大約是在

晉朝才開始出現與此有關的一個字,寫作“?(石馬交)”字。但將發石機用於戰爭,則是很早以前的事,據說在春秋末期的

越國,就已經使用了可以把十二斤重的石頭拋擲到二百步遠釣原始“炮兵”兵器。後來,

曹操也使用過發石機,在“

官渡之戰”中用來打擊

袁紹營壘的“

霹靂車”,就是發射時有巨大聲響的發石機。唐代也有不少使用發石機作戰的記載,例如李勛攻

遼東時,使用的發石機可以把很重的石球拋擲到一里以外。宋代的發石機炮,在前代的基礎上有了很大的發展。唐以前的發石機,雖有零星的記載,但沒有留下任何形象的材料,只有在《武經總要》中,我們才清楚地看到了發石機——炮的形象。這也是我們將炮這種武器放在宋代才加以敘述的原因。

炮

《武經總要》中一共記錄了十幾種不同式樣的炮,有

單梢炮、

雙梢炮、

五梢炮、

七梢炮、

虎蹲炮、柱腹炮、

旋風炮、合炮、臥車炮、車行炮、行

炮車等,還有一種只用兩個人的輕便的“

手炮”,能發射半斤重的炮彈,但沒有附圖,故難以了解它的形狀。以上列舉的各式炮中,單梢、雙梢、五梢、七梢等炮,

基本結構是相同的,都是在一個由四根腳柱構成的方形炮架上裝置炮梢,按輕重之分,最重的七梢炮,可以把九十至一百斤重的石彈拋擲到五十步遠,有拽索一百二十五根,需用二人定炮,二百五十人拽索。比較輕便的單梢炮,只用一人定炮,四人拽索,可以把二斤重的

炮石拋擲五十步遠。虎蹲炮和柱腹炮也安有炮架,但不是四根腳柱構成的方形,而是

斜三角形,所以較為靈活,這種炮需戰士七十一名,發射十二斤重的炮石,投擲到五十步外,另一種是旋風炮,這類炮上沒有上面講的那種架子,而是豎立一根巨大的“

沖天柱”,在柱頭安放炮梢的軸,於是炮梢可以變換方向,向四面發射,不用像單梢炮改變方向時還要移動炮架。缺點是因無架座,故不如單梢炮等穩固,發射的炮石也不能太重,只有三斤左右。把上述這幾類炮裝置在輪車上,就形成各種炮車,炮車有兩輪的也有四輪的。

這種原始的炮(即發石機),在北宋末年的城防中已被廣泛套用,並積累了不少經驗。南宋初年

陳規在他著的《

守城錄》里,很重視這種重型遠射兵器的使用,認為攻城的一方如果“得用炮之術”,就可以很快攻破敵城;而守城的一方如果能很好地掌握和運用大炮,也能夠穩固地守住城。特別是他曾根據北宋

汴京(今

開封)被金兵攻克的教訓,指出守城一方的炮不應安放在狹窄的

城頭上,因為那樣既不便設較多的炮架,也容易被遠處的敵人看到,成為敵方炮石集中攻擊的目標。他認為應利用炮石發射後曲射的特點,將它安在城牆裡側,炮前可設定樹木偽裝。發射時,每炮在城頭上設一戰士,專管觀察敵情,根據觀察的“斜直遠近,令炮手定放”,小偏。就讓拽炮索的人移動一下位置。大偏,就讓炮手移動炮架;炮石

打遠了就減少拽炮索的人,打近了就增加拽炮索的人。這樣試射兩三次後,就可以準確地命中目標。這種把炮置於

隱蔽處,進行觀測修正的間接射擊,在八百多年前無疑是一種很先進的

軍事指揮技術。

攻守戰具

北宋時期,城防工事更為牢固,攻城的武器裝備也相應發展。《武經總要》中便用了相當大的篇幅,記錄了有關城防建築以及守城、攻城的各種重型裝備,其中包括一些專用的特殊類型的兵器,反映出當時攻占和守御城市在戰爭中所占的重要地位。

關於城防工事,《總要》中畫有詳細的圖像:堅固的磚築城牆,外面圍著寬而深的壕溝,外壕上架的吊橋在敵人來攻時即可升吊起來。城門外面加築有圓形

瓮城,敵人即使攻入瓮城,也可能成為瓮中之鱉,被困在其中消滅。高高的城牆上砌築著

女牆,上面開有向下射箭的箭窗。每隔一段還築有凸出牆面的“

馬面”,上面設敵棚或敵樓,配置各種守城器械。同時還沿城構築一些和城牆相聯接的弩台,上設

重炮和強弩。在

戰棚前和女牆外,垂掛著防禦炮石弩箭的

垂鐘板、篦籬、

皮竹笆等用

生牛皮、荊柳、

竹皮等材料編制的防護設備。

面對如此嚴密的城防設施,攻城的一方也有各種攻堅器械。首先是雲梯,雲梯的發明者是春秋時期魯國巧匠魯班,但因沒有圖樣流傳,故其形制無考。戰國時的雲梯,在已知的戰國銅器圖案紋飾中有示,系由三部分構成:底部裝車輪,可以移動;梯身可上下仰俯,攻城時靠人力扛抬,倚架於城牆壁上;梯頂端裝鉤狀物,用以鉤援城緣,使之免遭守軍的推拒破壞。唐代的雲梯較戰國時有了很大改進:主梯身固定裝置在木製底盤上,下面有六個車輪;主梯之外又增設一副活動的“

上城梯”(副梯),其頂端裝有一對轆轤,登城時可以沿著城牆

壁面上下滑動,“謂之飛雲梯”。攻城時只需將主梯停靠城下,然後再在主梯上架設“上城梯”,便可“枕城而上”,減少了在戰火中架梯的危險和艱難。

宋代的雲梯有了重大的改進,《武經總要?攻城法》記載:“雲梯以大木為床,下施六輪,上立二梯,各長丈余,中施轉軸,四面以生牛皮為禁止,內以人推進,及城則起飛梯於雲梯之上。”說明宋代雲梯採用了中間以轉軸聯接的摺疊式結構,又在梯底部增添了

防護設施。此外,“上城梯”(副梯)也出現了多種形式,有“飛梯,長二、三丈,首貫雙輪,欲蟻附則以輪著城推進”;有“

竹飛梯,用獨竿

大竹,兩旁施腳澀以登”。這些改進,增加了

雲梯車運動時的穩定性,減少了遭守軍破壞的可能,也使疊城迎敵更加簡便迅速。明朝以後,這種巨大的雲梯因無法抵禦新式火器的攻擊而逐漸廢棄。

巢車,這是一種登高觀察敵情的車輛。車上高懸可坐人的“望樓”,因望樓形似鳥巢,故名巢車。最早使用巢車的記載見於《

左傳》,公元前五七五年

鄢陵之戰中,

楚共王曾登上巢車觀察晉軍動向,當時還有大宰伯州黎隨侍,可知此巢車的體積不小。巢車又名

樓車,《武經總要?攻城法》並配附樓車圖。從圖形看,其車體為木質。底部有四輪,車上樹望竿,竿上設定望樓,竿下裝有轉軸,並以六條繩索,分三層,從六面將竿固定,繩索底部則以

帶環鐵钁楔入地下。這種車在攻城作戰中可以隨時登高觀察城中敵情,尋找發現守城敵人的薄弱之處,有針對性地

發起進攻。

此外,《武經總要》中介紹的攻城器械還有行女牆、木女牆、行天橋、杷車、

揚塵車、填壕車、搭天車、

鉤撞車、火車(一種

點火爐前進的車);還有為開掘地道攻城用的掛

搭棚、雁翅笆、皮幔,以及火鉤、火鐮、火叉、抓槍、

蒺藜槍、拐槍、

鳳頭斧等各種兵器。守城用的各種器械裝備,還有車腳檑、穿環、

木立牌、

竹立牌、

拐突槍、鉤竿、銼手斧、等等。還有為防備敵人用地道攻城的“

聽瓮”(

地聽)、

風扇車,以及火攻敵軍用的飛炬、燕尾炬、鞭箭、

鐵火床、游火

鐵箱、引火球、

猛火油櫃等。