概況

金丹派南宗丹法思想看,淵源於鐘、呂是可信的,但

張伯端不一定得自

呂洞賓的親傳。上述傳法譜系,有學者疑是

白玉蟾的偽造,也有學者不認為偽。但

白玉蟾以前的四傳,皆為單傳,並未形成道派,只有到

白玉蟾時才傳了眾多弟子,始形成為道派。

歷史記載

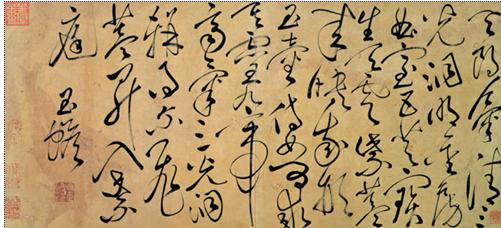

南宗一派奉

張伯端《悟真篇》為祖經,並以之為該宗內丹

修煉的

理論基礎。該書繼承鐘、呂內丹思想,先命後性獨樹一家之學,

修煉則從傳統命功著手。行功之前,先須“築基煉己”為入手功夫。即對人體已虧損的精、氣、神進行修復,待精滿、氣足,神全之後,才進入正式煉丹階段。

白玉蟾繼承

張伯端丹法思想,在內丹傳統宇宙生成論基礎上,糅合道儒之學,深信

修煉金液大還丹,可以,主宰死生。

白玉蟾不僅對道學或理學集大成者朱熹傾拜得五體投地,塑朱熹遺像,並給予以極高的評價:

皇極墜地,公歸於天,武夷松竹,落日嗚蟬。 ——《誨瓊玉蟾先生文集》卷六《議朱文公贊》

而且,他的《無極圖說》,就是仿周敦頤的《太極圖說》而撰寫的,他的著作中不僅吸收了很多程顥、陸九淵理學的思想和語彙,如“萬法從心生,心心即是法"(《海瓊白真人語錄》卷四),“至道在心,即心是道,六根內外,一般風光”(同上,卷三((東樓小參》);而且,同樣吸收了大量理學家的思想資料和語彙,如“知止"、“道心”、“氣"、“精氣”等等。眾所周知蘇軾思想受老莊哲學、道家養生思想影響非常大,白玉蟾也深受蘇軾影響並把蘇軾當成本家。白玉蟾祖師詩文之中常稱蘇東坡為“坡仙”,可為了解蘇軾者也。

聲宗從陳楠起,兼行神霄

雷法(又稱五雷大法)。

白玉蟾承其師業並授其弟子。他還寓內丹於雷法之中,使南宗修持具有“內煉成丹、外用成法”的特點,謂

修煉中氣機發動,陰陽交媾時,意念與自然界風雨雷電相契合,便有面赤、

耳熱、汗出、眼黑等生理效應,頃刻之際,代天行法之功便成。

南宗一派稟承《悟真篇》“

混俗和光”、“大隱居廛”的思想,也主張“大隱混俗”,不提倡出家。陳楠“

招邀徒弟走市廛,醉酒飽肉成群火。”

夏宗禹在《

悟真篇講義》中稱:“有志之士若能精勤

修煉,初無貴賤之別,在朝不妨為治國平天下之事,在市不失為士農工商之業。”而

白玉蟾也是“時又蓬頭赤足以入廛市,時又青巾野服以游宮觀”的雲遊道士。他曾指出:“吾所以

混俗和光者,不欲自異耳。魚欲異群魚,舍水躍岸則死;虎欲異群虎,舍山入市則擒。”由於南宗多居家道士,無意仕途,故始終未得朝廷扶持。入元以後,全真道南下,南宗與全真道接觸中,逐漸產生與之合併的要求,在

陳致虛等人的推動下,在元代中後期實現了兩北二宗的合併,從此金丹派南宗即成為全真道的南宗。

內丹學研究

金丹派南宗

內丹學由於是在金丹

燒煉理論的基礎上發展而來的,所以無論是在概念的使用還是具體的

修煉方法上,都與金丹燒煉有著

或多或少的關聯。在早期的

內丹學中,內丹的

修煉在過程上與外丹的煉製是十分相似的,如強調藥物

火候的分別,以身中的具體物質為藥材,按照具體的卦象配合節氣時間的變化作進火退火的功夫,《修仙辨惑論》中所提到的三品丹法中的中下二品,都屬於這類丹法:“中品丹法以肝心脾肺腎為藥材,以年月日時為火候,以抱元守一為運用:下品丹法以精血髓氣液為藥材,以閉咽搐摩為火候,以

存想升降為運用”。金丹派南宗的丹法雖然仍延用了藥物

火候這些概念,但其意義已與原有的含義有了很大的不同。

內丹派別

內丹派別金丹派南宗反對以藥材為個別的器物、以

火候為具體的時間的觀念,《修仙辨惑論》云:“夫豈知混沌未分以前,烏有年月日時,父母未生以前,烏有精血氣液。”年月日時這樣具體的時間和精血氣液這樣有形質的器物都是後天的,而金丹的

修煉則是要回復到人的本根。

淨業三福

二者:受持三歸,具足眾戒,不犯威儀;

道理論

心即是道

“心”在金丹南宗的丹法

理論中,玄關一竅”等概念相近,都是具有本體意義的概念。在這個意義上強調的“心”,與一般的念慮之心不同。這個本體意義上的“心”實際上更接近於

陸王心學中“本體”的概念。當然在南宗的

典籍中除使用“本心”一詞以外,還經常用“

天心”來表達這一內涵。《海瓊君萬法歸一歌》云:“不識

天心兩字真,只會三光

符水熟”,這裡的“天心”即是本體意義上的本然之心。正是在這樣的層面上,南宗提出了“此心即道”、“心外無別道”的思想。

學道之土,有初心,有中心,有末後之心

學道之土,有初心,有中心,有末後之心白玉蟾在《謝張紫陽書》中如是說到:嘗聞天下無二道,聖人無兩心。道之大,不可得而形容,若形容此道,則空寂虛無,妙湛淵默也;心之廣,不可得而比喻,若比喻此心,則清靜靈明、沖和

溫粹也。會萬化而歸一道,則天下皆

自化而萬物皆自如也;會百為而歸一心,則聖人自無為而百為自無著也。推此心而與

道合,此心即道也;體此道而與

心會,此道即心也。道融於心,心融於道也。心外無別道,道外無別物也。本然的心體,“清靜靈明、沖和

溫粹”,是道的完整體現,在這個意義上,心與道是同一的。

心即是丹

在南宗的丹道

理論中,丹實際上是指人的根源和本體,也即南宗丹法的真正歸宿。本心或

天心既然是具有本體的道的意義的概念,那么復原這樣的本然之心,實際上也就是煉成了金丹。

白玉蟾很明確指出:“丹者,心也”。《修真十書·白先生金丹火候圖》中畫了這樣的“

金丹圖”:金丹圖心色同

朱橘形如彈丸關於心為丹的思想,

白玉蟾在《謝張紫陽書》有更為詳細的表述說:此道之在天下,不容以

物物,不容以

化化,故凡物物化化之理在天下而不在此道也,此道如如也,以此心會此道可也;此心之在聖人,不容以知知,不容以識識。

由此可見,南宗所說的金丹可以說就是本心。這裡所描述的金丹實際上也指本心,本心是每一個人都

圓具的,是人可以長生成仙的根據。

本然心境

由於對“心”的突出強調,使得關於本然之心的狀態的描述,成為南宗

典籍中十分重要的一個話題。

白玉蟾在《靜余玄問》中有這樣的說法:心常如愚,常要

活潑潑,如

走盤珠,故曰圓通。

這裡對“心”的狀態的描述,初看起來近乎矛盾。然而,在實際上,這裡所說的“愚”並非指

暗昧不通,而是指“心”的淡然靜定、

無思無慮、一念不生的狀態,

白玉蟾用“

走盤珠”來比喻這一活潑潑的自由

境界。

心作主宰

南宗往往強調“心”的主宰作用。

白玉蟾曾經說過:“此心本是通神藏,一念差時萬狀生”,心是一切的主宰和樞紐。

《海瓊白真人語錄》記載了一段

白玉蟾的話,其中對心的作用作了很好的概括“是故形以心為君,心者神之舍。心寧則神靈,心荒則神狂。虛其心而正氣凝,淡其心則陽和集,血氣不撓,自然流通,志意無為,萬緣自息,心悲則陰氣凝,心喜則陽氣散。念起則神奔,念住則神逸。由這材料,可以看出,意、念、神、氣等實際上都受到心的宰制,心寧、心荒、心喜、心悲都會引起神、氣等的變化。所以一切的

修煉都必須從心入手。

《海瓊白真人語錄》

《海瓊白真人語錄》心外無法

南宗從陳楠開始兼傳

雷法,因此在

白玉蟾的著述中常可以看到關於法的記載。法可以包括兩個方面的內容:一是指齋醮、祈雨等與

儀式有關的法術;二是指個人以成仙為目的的

修煉方法。

重要人物

張伯端

(987年—1082年)字平叔,號紫陽。他自述云:“熙寧己酉歲(1069),因隨龍圖陸公(詵)入成都,遂感真人授金丹藥物火候之訣”。薛道光、

翁葆光認為所遇真人為“青城丈人”;陸詵之孫思誠於乾道五年(1169年)所作《

悟真篇記》,則謂

張伯端在成都所遇真人為

劉海蟾。據稱:“有以金丹之術見授者,復序其所從來,得之成都異人者,豈非海蟾耶?”“因取此書讀之,始悟其說,又考世之所傳呂公《沁園春》及海蟾詩詞,無一語不相契者,是知淵源所來,蓋有自矣。”

張伯端

張伯端薛道光

(1078年—1191年),一名式,字太源,陝西雞足山人,嘗為僧,法號紫賢,一號毗陵禪師。據《陝西通志》載,宋崇寧五年(1106年)冬,寓郿縣,遇石泰,得授口訣真要。後來京師,棄佛入道。靖康元年(1126年)秋作《還丹復命篇》五言絕句十六首,七言絕句三十言,續添《西江月》九首,又撰《丹髓歌》三十四首,歌頌內丹法要。

陳楠

(逝世於1213年),字南木,號翠虛,廣東惠州博羅縣人。以盤櫳箍桶為業,自云:“道光禪師薛紫賢,付我歸根復命篇”。又云:“

嘉定壬申(1212)八月秋,翠虛道人在

羅浮,還以金丹火候訣,說與瓊山

白玉蟾。”既自稱為薛道光弟子,又是

白玉蟾之師。據傳能捻土為丸治病,人稱“陳泥丸”。有《翠虛篇》傳世,併兼行

雷法。

白玉蟾

(生於1194年),是南宗的實際創立者。字如晦,號

瓊琯,自稱神霄散史,海南道人,瓊山老人,武夷散人。本姓葛,名長庚。定居

福建閩消。自稱幼從陳楠學丹法,

嘉定五年(1212年)八月秋,再遇陳楠於羅浮山,得授金丹火候訣並五雷大法。他曾雲遊羅浮、

武夷、

天台、廬山,閣皂等地,尋師訪友,學道

修煉,經歷過

食不果腹、

衣不蔽體的艱辛歲月。他在雲遊途中,先後收留元長、

彭耜、陳守默、詹繼瑞為徒。據稱“四方學者,來如牛毛”,影響日益擴大,自此打破自

張伯端至陳楠以來南宗的單傳歷史。旋即復歸武夷止止庵傳道授法,正式創立金丹派南宗。

白玉蟾

白玉蟾作用影響

張伯端以圓通釋內丹還虛之境,

白玉蟾則深究理學,融會於內丹

理論之中,謂“至道在心,即心是道,六根內外,一般風光”。純以理學入道為其特色。在南宗活動方面,他除建庵立壇外,還取漢天師“二十四治”法,按“師家曰治,

民家曰靖”傳統,立“靖”為建宗傳法之所。彭耜曾語其徒林伯謙曰:“

白玉蟾所治碧芝靖、予今所治鶴林靖、爾今所治紫光靖,大凡奉法之士,其所以立香火之地,不可不奏請靖額也。”可見南宗初建時,其傳人都曾立“靖”,以為香火之地,作內月

修煉、行諸法術、傳道講授之用。

金丹派南宗宗壇

金丹派南宗宗壇 金丹派南宗作為一個獨立的煉養道派的時間並不長,但影響較大。首先,它的內丹

理論對

全真道有較大影響,使全真道的內丹

理論,在吸收南宗內丹成就後更加充實和完善;其次,促進了

符籙派的改革,將內丹

修煉引入齋醮活動中,一改舊符籙派只行符設法的傳統。新出現的神霄、

清微、淨明等道派,也都以“內煉成丹,外用成法”為其宗旨;第三,南宗人留下了大批內丹專著,是中國優秀文化的組成部分,對

氣功學、

醫學,以及

人體科學的發展有一定的貢獻。

超越中、空、心

全真南宗內丹心性論中的不少內容也透顯出“重玄”意蘊,折射出內丹學與重玄智慧的交融。

一是全真南宗的“辟中”論。“中”是中國哲學中的一個重要範疇,如儒家的“執中”、“中庸”、“中道”、“中正”等。與儒家歸宿於“中”不同,重玄學雖然也講“中和”、“中道”,但為了呈現出其玄妙無執的“重玄”理境,它卻又“非中”、“遣中”,即在雙非“二邊”的基礎上,連“中道”也否定了。以重玄學者成玄英、李榮《老子注》為例,成玄英注釋“道沖而用之,又不盈”曰:“沖,中也。言聖人施化,為用多端,切當而言,莫先中道,故云道沖而用之,此明以中為用也。而言又不盈者,盈,滿也。向一中之道,破二偏之執,二偏既除,一中還遣。今恐執教之人,住於一中,自然滿盈,言不盈者,即是遣中之義。”[14]他在注釋“保此道者不欲盈”時又曰:“持此動寂不殊一中道者,不欲住中而盈滿也。此遣中也。”[15]李榮《老子注》則曰:“道非偏物,用必在中。……中和之道,不盈不虧,非有非無,有無既非,盈虧亦非,借彼中道之藥,以破兩邊之病,病除藥遣,偏去中忘,都無所有。”[16]成玄英、李榮重玄學有“遣中”之說,全真南宗李道純則有“辟中”之論。李道純為宋末元初全真南宗五祖白玉蟾門下王金蟾之弟子,也是實際上的南宗七祖[17]。其《中和集》從三教合一的角度,對“中”作了形上層面的詮釋。他說:“所謂中者,非中外之中,亦非四維上下之中,不是在中之中。釋雲‘不思善不思惡,正恁么時,即是自己本來面目’,此禪家之中也。儒曰‘喜怒哀樂未發謂之中’,此儒家之中也。道曰‘念頭不起處謂之中’,此道家之中也。”[18]“中○者,‘無極而太極’也。”[19]儘管李道純認為“中”是形上本體,是心性的超越境界,但他卻又主張“辟中”。他說:“透得此中,便明中體,中字元來物莫違。全中了,把中來劈破,方是男兒。”[20]此之“辟中”,即是一種破除心性滯礙的修養方法。李道純“辟中”思想的出現不是偶然的,這在南宗心性理論中早有淵源,初祖張伯端曾雲:“此道非無非有,非中亦莫求尋。二邊俱遣棄中心,見了名為上品。”[21]可見,李道純的“辟中”與張伯端的“棄中”一脈相承,而他們的“非中”理應是重玄學“遣中”思維在新的歷史階段的邏輯再現。

二是全真南宗的“粉碎虛空”論。重玄學不僅“遣中”一樣,它也“遣空”。唐初重玄學者王玄覽《玄珠錄》曰:“身中諸有既空,其空亦空,心有天游;空有俱空,心無所系。”[22]“空見與有見,並在一心中,此心若也無,空有之見當何在?一切諸心數,其義亦如是。是故心生諸法生,心滅諸法滅,若證無心定,無生亦無滅。”[23]在王玄覽看來,道者體也,空者用也,“道體雖空,不與空同”,空就如道體的手或腳雖然是身體的一部分,但卻不等於身體的全部。身體整體是可以包括手腳,但是身體卻不等同於手或腳。修道者不僅需要“以空破有”,而且需要超越“空見”,否則便不是真正的覺悟。與重玄學的“遣空”一樣,全真南宗也認為“空觀”、“了空”仍屬“在途中”,即修道的中間過程,而不是終極理境。相反,只有超越“空見”才是道果圓成。由此,全真南宗提出了“粉碎虛空”(“虛空粉碎”、“打破虛空”)論。如南宗四祖陳楠曰:“夫煉丹之要,……以返本還源為真空,以打破虛空為了當。”[24]五祖白玉蟾曰:“快活快活真快活,虛空粉碎秋毫末。”[25]“人但能心中無心,念中無念,純清絕點,謂之純陽。當此之時,三屍消滅,六賊乞降,身外有身,猶未奇特,虛空粉碎,方露全身也。”[26]可知,“虛空粉碎”是一種無念無心、絕對自然圓盈的心靈狀態和神妙境界。李道純則從三教合一的角度詮釋“粉碎虛空”,即謂:“為仙為佛與為儒,三教單傳一個虛。亘古亘今超越者,悉由虛里做工夫。……抽添加減總由虛,粉碎虛空成大覺。”[27]“徜徉乎大寂滅之海,逍遙乎無何有之鄉,游泳乎自得之場,至此方知造化於此何預焉。雖然,更有向上事在,……掀翻無字腳,粉碎太虛空,方為了事漢。”[28]在李氏看來,“空”固然可以給人一種虛通、玄妙的理鏡,但“空見”本身即是邊見,趨空不返也是執著。只有超越空見,才是“大覺”、“了事漢”,即道果的終極證成。對於“粉碎虛空”這種既能入於空又能出於空的特點,李道純在其《太上老君說常清淨經注》中多有論及,即謂:“三五混一一返虛,返虛之後虛亦無。”[29]“湛然常寂者,凝神入空寂也;寂無所寂者,融神出空寂也。”不難看出,全真南宗的“粉碎虛空”無非是讓人覺悟到有空,仍然是不究竟的,只有空有皆無,不凝滯於物,才是圓滿的。南宗的“粉碎虛空”對內丹學的發展產生了深遠影響。明清時期的重要內丹著作《性命圭旨》“本體虛空超出三界”對之作了推闡:“粉碎虛空,方為了當。……蓋本體,本虛空也。若著虛空相,便非本體。虛空,本粉碎也。若有粉碎心,便不虛空。故不知有虛空,然後方可以言太虛天地之本體。不知有粉碎,然後方可以言太虛天地之虛空。”[30]該經對“粉碎虛空”的詮釋,不僅突出了對本體———“空”的超越,而且突出了對主體———“心”的超越。這種“主客雙遣”的思維方式,可謂深得“重玄”旨趣。

學道之土,有初心,有中心,有末後之心

學道之土,有初心,有中心,有末後之心 張伯端

張伯端 白玉蟾

白玉蟾

學道之土,有初心,有中心,有末後之心

學道之土,有初心,有中心,有末後之心 張伯端

張伯端 白玉蟾

白玉蟾