薦福寺,位於唐長安城安仁坊(今西安市永寧門外友誼西路),始建於唐睿宗文明元年(684年),是高宗李治駕崩百日後,皇室族戚為其獻福而興建的寺院,故最初取名“獻福寺”。天授元年(690年)改為“薦福寺”;神龍二年(706年),擴充寺廟為譯經院,成為繼慈恩寺之後的又一個佛教學術機構;會昌五年(845年),武宗滅佛,薦福寺是當時長安城明令保留的四座寺院之一(其餘三座為大慈恩寺、西明寺、莊嚴寺)。

薦福寺原址在唐長安城的開化坊南部,即唐太宗之女襄成公主的邸宅。唐末薦福寺院毀於兵火,後遷建於安仁坊小雁塔所在的塔院裡,即今址,寺塔合一。宋、元、明、清薦福寺迭經修整,現今布局和規模為明清時期形成。

2014年06月22日,在卡達多哈召開的聯合國教科文組織第38屆世界遺產委員會會議上,薦福寺內的小雁塔作為中國、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國聯合申遺的“絲綢之路:長安-天山廊道的路網”中的一處遺址點成功列入《世界遺產名錄》。

基本介紹

地理位置

建設沿革

建築格局

薦福寺全景圖

薦福寺全景圖主要建築

山門 山門 | |

慈氏閣 慈氏閣 | |

大雄寶殿 大雄寶殿 | 大雄寶殿木構架為清代建造。 單檐硬山式。面闊5間,進深3間,廊深1.35米。柱徑0.23米,柱高3.80米,台基21.20×13.3米。前檐斗拱為一斗三升,灰瓦屋面,素麵清水脊,勾頭滴水。 |

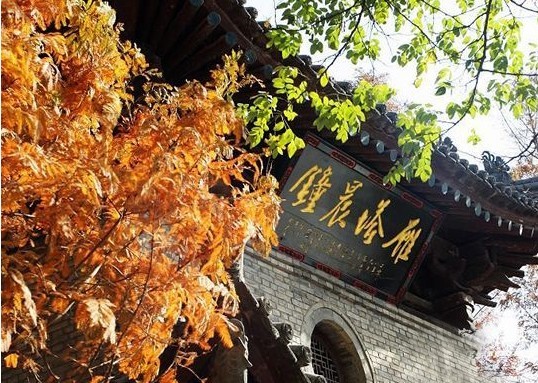

鐘鼓 鐘鼓 | 薦福寺鐘鼓樓為清代建築。 重檐翹角歇山式。灰瓦屋頂。 |

藏經樓 藏經樓 | 藏經樓為清代建築。 重檐歇山式兩層樓殿。面闊5間,進深3間,廊深1.6米。灰瓦屋面,翹角,素麵清水脊,勾頭滴水,柱徑0.24米。 |

| 白衣閣為明代創建,是供奉觀音菩薩的場所。 單檐歇山式樓台。磚砌高台12.9×9.20米,正中有券洞。上建殿宇面闊3間,進深2間,周圍設迴廊,廊深0.8米。台兩側設磚梯。灰瓦屋面,四翹角,素麵清水脊,勾頭滴水。 磚台南面上部鑲明萬曆二十六年(1598年)《白衣閣》石匾額。 |

| |

西小亭 西小亭 | 西小亭,清代。方形攢尖,四面檐下施斗栱。 |

文物遺存

唐·佛頂尊勝陀羅尼經幢 唐·佛頂尊勝陀羅尼經幢 | 佛頂尊勝陀羅尼經幢,刻成於唐武宗會昌二年(842年),原為唐時彭城郡居士劉士寧為其已故的母親所立。經幢為石質,八稜柱形,上覆蓮花寶珠頂,下有一方形基座,座每面兩龕,浮雕伎樂演奏圖。幢身正面刻《佛頂尊聖陀羅尼經》,其後附刻《佛說隨願往生十方淨土經》。 此經幢的珍貴之處在於底座的浮雕伎樂演奏圖。數坐部伎,演奏的是雅樂。經幢上半部分有兩層華蓋,每一層都分別有不同形態的八個龍頭作裝飾,代表了天龍八部。兩華蓋之間有八個佛龕,塑造了跏趺坐的釋迦牟尼講法的情景,形、神與紡織品的華蓋相似。幢身下大上小呈遞減之勢,八面刻滿了經文,位置合適,字型清晰,便於誦讀。幢身上部分結構威嚴秀麗,下部分及須彌座穩重渾厚,須彌座上又以蓮花座承托幢身,全幢輕重合宜,繁簡適度,充分體現了唐代中後期石幢造型的藝術風格。 |

佛像 佛像 | |

金·鐵鐘 金·鐵鐘 | 鐵鐘鑄於金明昌三年(1192年),鐵鐘。通高3.35米,口部直徑2.45米,鐘鈕為雙獬豸造型,重8000公斤。中上有銘文約千字,多為經咒語。民國時期,河南軍閥劉鎮華圍困西安,與陝軍宋錫侯團在薦福寺展開激戰,鐵鐘被劉鎮華率領的匪軍炸裂。 1993年底,西安市小雁塔文管所主持焊修了“雁塔晨鐘”的遺留裂痕。1998年,文管所又重新鑄造了一口“雁塔晨鐘”的仿製新鐘,掛於一露天鋼架下供中外遊客敲擊。新鐘重約9噸,形制與原鐘完全相同,只是鐘上銘文改由當代西安書法名家劉自櫝、鐘明善等10人書寫的歷代詩人詠誦薦福寺小雁塔的詩句以代之。作為金代文物,原鐘仍陳列於薦福寺鐘樓內。 |

《大薦福寺重修塔記》碑 《大薦福寺重修塔記》碑 | 《大薦福寺重修塔記》碑立於慈氏閣南西側,碑呈長方形,長1.73米、寬0.8米、厚0.1米。 碑額篆書“大薦福寺重修塔記”。碑文楷書,共十八行,行三十一字。文末題曰“大宋丙申政和六年五月二十七日李記”,是北宋徽宗政和六年(1116年)的刻石。碑身斷為三截,碑額右上角闕。碑文記敘了寺、塔的歷史,以及這次修塔的緣起。 |

| 《敕賜薦福禪寺重修塔記》碑立於慈氏閣南東側,明憲宗成化八年(1472)立。碑陽記載了成化八年,鎮守陝西都知監、太監劉祥捐資重修薦福寺。碑陰為陝西軍政官員捐助者姓名。 碑文載:“敕督學校奉政大夫陝西等處提刑按察司僉事臨川伍福撰,賜進士中奉大夫陝西等處承宣布政使司左布政使桂陽朱英書,賜進士嘉議大夫陝西等處提刑按察司按察使資陽宋有文篆”。碑末題曰:“成化十八年夏六月十九日立”。 《敕賜薦福禪寺重修塔記》碑陰上為:“按察司副使和順王雲鳳、僉事濱州胡經、京山袁佐同游題”,下為捐助者姓名。 |

《禮部劄(zha)付及薦福殿堂圖》碑 《禮部劄(zha)付及薦福殿堂圖》碑 | 大雄寶殿南東一的《禮部劄(zha)付及薦福殿堂圖》碑,為明英宗正統十四年(1449年)立,碑文記述宣德七年(1432年)至正統十四年初(1449年)番僧勺思吉修繕薦福寺的情況和奏請禮部“乞(刺)寺名”及禮部劄付的經過。 此碑於1980年在薦福寺大殿前東側出上。圓形碑首。碑通高4.82米、寬1.02米、厚0.3米。龜趺高0.8米,碑的正面刻楷書碑文,碑額雙線勾勒“聖旨”二字,故又稱聖旨碑,周圍以陰刻雲龍紋飾。碑文十九行,行五十字,有空格。 聖旨碑碑陰線刻薦福寺殿堂圖。山門似為欄棚狀的鳥頭門,兩側為八字牆,山門內東有廡殿兩間,正中為廡殿式殿宇三間的天王殿,兩邊各開一門,並有廊廡相接,東西廊廡對稱地向北伸延,與大殿相接,形成封閉式院落。天王殿北左右兩側為對稱的重檐歇山頂建築,為鐘、鼓樓,正中是下為拱券門洞的磚砌高台,上建五間歇山頂殿宇的“慈氏閣”。閣後則為七間大殿,殿前有月台、踏步,即“正佛殿”,其後東西各有配殿五間,正中面闊五間的“藏經殿”。其後是小雁塔。 |

《重修薦福寺碑記》碑 《重修薦福寺碑記》碑 | 《重修薦福寺碑記》碑位於大雄寶殿南東二,清康熙二十三年(1684)立,李因篤撰文,記載了心奧法師和紫谷禪師重修薦福寺的善舉。 (1632-1692),字子德,號天生,陝西富平東鄉(今富平薛鎮韓家村)人,為明清之際的思想家、教育家、音韻學家、詩人,被時人稱為不涉仕途的華夏“四布衣”之一。 |

《重修薦福寺碑記》碑 《重修薦福寺碑記》碑 | 《重修薦福寺碑記》碑位於大雄寶殿南西二,清康熙三十一年(1692)立。此碑螭首龜趺,通高4.78米、寬1.11米、厚0.3米。碑文為楷書,共二十行,行七十二字。碑身四邊刻陰紋為雲龍、翔鶴、飛馬之屬。 碑文載:“中大夫通政使司通政使前太常寺卿太僕寺卿癸未進士萬年周之桂沐手篆額,賜進士出身奉政大夫提督廣東通省學政裴憲度沐手撰文並書”,碑末題曰:“康熙三十一年歲次壬申仲夏穀旦立”。 周之桂,陝西省西安府鹹寧縣人,崇禎十六年(1643)癸未科進士。 裴憲度,清順治十八年(1661)辛丑科進士。 《重修薦福寺碑記》碑碑陰線刻新修後的薦福寺殿堂圖。殿堂圖下刻薦福寺的地界面積和山場。 |

《敕賜薦福禪寺重建記》碑 《敕賜薦福禪寺重建記》碑 | 《敕賜薦福禪寺重建記》碑位於大雄寶殿南西一,明天順二年(1458)立。 記載了宋政和年間及明代僧人勺思吉對寺院、古塔進行修繕的情況。 《敕賜薦福禪寺重建記》碑陰為捐助及修繕人員姓名。 |

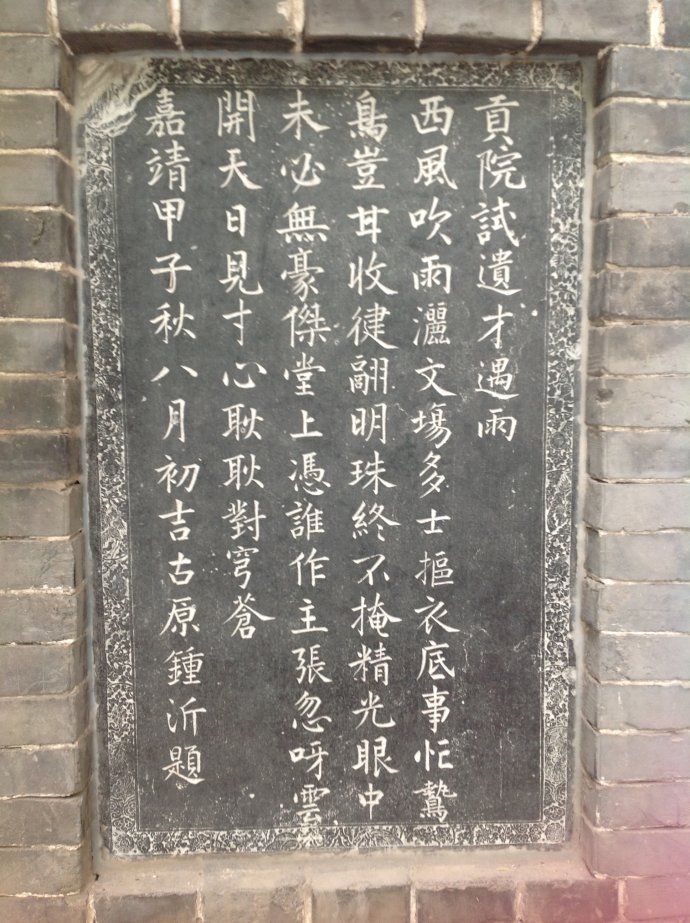

| “雁塔題名”是唐代進士金榜題名後在慈恩寺大雁塔下書名留念的榮耀之事,流風綿延不絕。明清時期,文舉繼續在大雁塔題名,武舉則改在小雁塔題名,是陝甘地區文人武士的人生快事。 《貢院試遺才遇雨》碑嵌於東長廊以南院牆上,明嘉靖四十三年(1564年)立: 西風吹雨灑文揚,多士摳衣底事忙;驚鳥豈甘收健靇,明珠終不掩精光; 眼中未必無豪傑,堂上憑誰做主張;忽聽雲開天日見,存心耿耿對穹蒼。嘉靖甲子秋八月初吉古原鐘沂題。 |

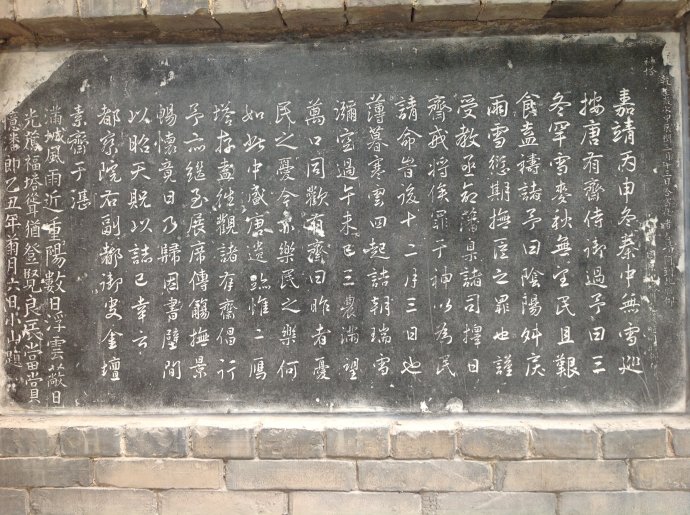

《於湛等人游題》碑 《於湛等人游題》碑 | 《於湛等人游題》碑,鑲於西長廊以北院牆下部,明嘉靖十五年丙申冬(1536年)立。 於湛(1480-1555),字瑩中,金壇人,明正德六年(1511)進士。 左為明嘉靖八年(1529)小山題詩一首: 滿城風雨近重陽,數日浮雲蔽日光;薦福塔聳猶登覽,良辰當賞憶潘郎。 己丑年菊月(農曆九月)六日小山題。 |

《補修薦福寺寶塔記》碑 《補修薦福寺寶塔記》碑 | 《補修薦福寺寶塔記》碑,位於小雁塔地基前東側,清康熙二十九年(1690年)立。記載了康熙二十二年(1683年)至二十六年(1687年),重修塔院、補修塔基的情況。 碑文載:“大清康熙二十九歲次庚午仲秋吉旦,岐黃弟子李文芳沐手敬撰,關中後學許漢章沐手敬書並篆額”。 |

| 《薦福寺來源碑》,位於今小雁塔地基前西側,雍正十二年(1734)立。記載了康熙丁巳年(1677),西安巡撫杭愛迎紫谷禪師駐錫薦福寺,其後紫谷禪師多方化緣,重修小雁塔基座,使薦福寺殿宇得到全部修繕的過程。 碑文載:“大清雍正十二年歲次甲寅姑洗(農曆三月)吉旦,署吳堡縣知縣趙酉撰文,退遷谷口繼可明珠篆額,天水行者笑微瞭然書丹”。 趙酉,字文山,甘肅秦州人,貢生。 《薦福寺來源碑》的下部刻有《薦福兩廊宗派圖》: 宗派真如若太虛,寂照圓明性,清淨恆湛然,本來無體用。 緒派隱顯蘊玄宗,心融萬法通,一乘宏大教,道德自興隆。 後續派洞徹精純理,傳燈證祖綱,靈機含妙意,源遠永流長。 |

《重修薦福寺地藏王殿》碑 《重修薦福寺地藏王殿》碑 | 《重修薦福寺地藏王殿》碑位於白衣閣北西,明崇禎年間(1628-1644)立,長安崔爾進撰文。 碑文記載了明神宗萬曆年間吏部尚書兼翰林學士王用賓捐資修葺地藏王殿及崇禎九年(1636)至十一年(1638)薦福寺主持無曇募資重修的過程。 崔爾進,字抑庵,陝西長安縣人,明萬曆三十二年(1604)進士。 《重修薦福寺地藏王殿》碑陰上部為布袋神僧像線刻圖,為時任薦福寺主持無曇所繪。上題: 大雄示觀,彌勒尊佛。雙泯見聞,兩忘知覺。袋囊棄置,飛錫拋卻。酣然一睡,天地何物。 |

《重修薦福寺碑記》碑 《重修薦福寺碑記》碑 | 《重修薦福寺碑記》碑位於白衣閣北東,清嘉慶十六年(1811)立。 碑文記載了清嘉慶年間,居士趙聯第首倡捐修薦福寺小雁塔,得到眾人回響,歷時五年修繕完畢的過程。 碑文載:““賜進士出身敕授文林郎靖邊知縣靈石翟鳳翱撰文,大清嘉慶十六年歲次辛未夏五月彀旦”。 翟鳳翱,山西靈石人,清嘉慶十年(1805)己丑科進士。 《重修薦福寺碑記》碑陰為捐資修繕者姓名、店鋪名稱及捐獻銀兩。 |

寺院文化

淨土勝景

國家譯場

雁塔晨鐘

武舉題名

古樹名木

佛事活動

歷代方丈

義淨

義淨

義淨