簡介

蘇軾

蘇軾,字

子瞻,號東坡居士,眉山(今屬於四川)人。他和他的父親

蘇洵,弟弟

蘇轍以詩文稱著於世,世稱“

三蘇”。他的書法從“

二王”,

顏真卿,

柳公權,

褚遂良,

徐浩,

李北海,

楊凝式各家吸取營養,在繼承傳統的基礎上 努力革新。他講自己書法時說:“作字之法,識淺見狹學不足,三者終不能盡妙,我則心目手俱得之矣。”他 講他的書法藝術創作過程時說:“我書

意造本無法,點畫信手煩推求。”他重在寫“意”,寄情於“信手”所書之點畫。有天下第三行書之稱。

蘇東坡

蘇東坡黃庭堅

米芾

米芾,字元章,世居太原,後定居江蘇鎮江。徽宗詔為書畫學博士,人稱“米南官”,又因舉止顛狂,人稱“米顛”。《宋史·文苑傳》說:“芾特妙於翰墨,沈著飛,得

王獻之筆意。”《

宣和書譜》說他:“大抵書效羲之,詩追李白,篆宗史箍,

隸法師宜官;自謂'善書者只有一筆,我獨有四面',識者然之。方芾書時,其寸紙數字人爭售之,以為珍玩。” 他在繼承“二王”書法傳統上下過苦功,能夠登堂入室。真、草、隸、篆、行都能寫,而尤以行草書見長。

米芾書法

米芾書法 蔡襄

蔡襄

蔡襄蔡襄,字君謨。其先本光州人,居仙遊(今屬福建省),遷甫田。官至

端明殿學士,知杭州,謚忠惠。工正、行、草、

隸書,又能

飛白書,嘗以散筆作草書,稱為“

散草”或“

飛草”。世人評蔡襄

行書第一,

小楷第二,草書第三。

關於“蔡”的爭議

一般認為所謂蔡是指

蔡襄(君謨),蔡襄的書法取法晉唐,講究古意與法度。正楷端莊沉著,行書淳淡婉美,草書參用

飛白法,謂之“

散草”,自成一體,非常精妙。宋仁宗尤愛其書,曾“制元舅

隴西王碑文,命書之”,又“令書溫成後父碑”(《宋史·蔡襄傳》)。蔡襄的書法藝術也為當時文人所重視,

黃庭堅曾說:“蘇子美、蔡謨君皆翰墨之豪傑。”(《山谷文集》)

歐陽修說:“君謨獨步當世,然謙讓不肯主盟。”(《

歐陽文忠公集》)

蘇武在《

東坡題跋》中指出:“獨蔡君謨天資既高,積學深至,心手相應,變態無窮,遂為本朝第一。”既然是“本朝第一”,既然其書法已可“主盟”,那么,列於四家應是當之無愧的。然而,明清以來,又有另一種說法一認為從四家的排列次序及書風的時代特色來說,“蔡”原本是指

蔡京,只是後人厭惡其為人,才以

蔡襄取代了他。明書畫鑑賞家

張醜在《

清河書畫舫》中說:“宋人書例稱蘇、黃、米、蔡者,渭京也。後人惡其為人,乃廳去之而進君謨書耳。君謨在蘇、黃前,不應列元章後,其為京無疑矣。京筆法姿媚,非君謨可比也。”明代孫鍍也說;“宋四大家其蔡是蔡京,今易以君謨,則前後輩倒置……”(《

書畫跋跋》)

安世鳳《

墨林快事》進而替蔡京書名被掩抱不平,說;

蔡卞勝於蔡京,蔡京又勝於蔡襄,“今知有禁而不知有他蔡,名之有幸不幸若此”。清

杭世駿《訂訛類編續編》也將“

蘇黃米蔡非蔡襄”,作為“人訛”的一個事例。可見,明清時“

蔡京說”曾有很大影響。平心而論,“蔡京說”的提出確有一定的道理。蔡京的書法藝術有姿媚豪健、痛快沉著的特點,與保待著較多“古法”的

蔡襄相比,蔡京的書法似乎更富有新意,也更能體現宋代“尚意”的書法美學情趣。因而在當時已享有盛譽,朝野上庶學其書者甚多。元陶家儀《

書史會要》曾引當時評論者的話說;“其字嚴而不拘,逸而不外規矩,正書如冠劍大人,議於廟堂之上;行書如貴胃公子,意氣赫奕,

光彩射人;大字冠絕占今,鮮有

儔匹。”甚能反映

蔡京當時在書法藝術上的地位。其二,蔡襄的書法在北宋前期被推為“本朝第一”,但自北宋中期

宋代書法新風貌形成後,人們對蔡襄書法漸有微詞。

蘇東坡在《

東坡題跋》中,就多次提到“近歲論君謨書者,頗有異論’”,“仆以君漠為當世第一,而論者或不然”。雖然蘇軾始終堅持

蔡襄為第一的看法,但至少在北宋中後期,人們對蔡襄的評價已不那么一致了。其三,從排列次序看,蘇、黃、米三家的排列有明顯的年輩次序,蔡襄是仁宗時人,年輩最高,列於

哲宗、

徽宗時的

米芾之後,確有些疑問。

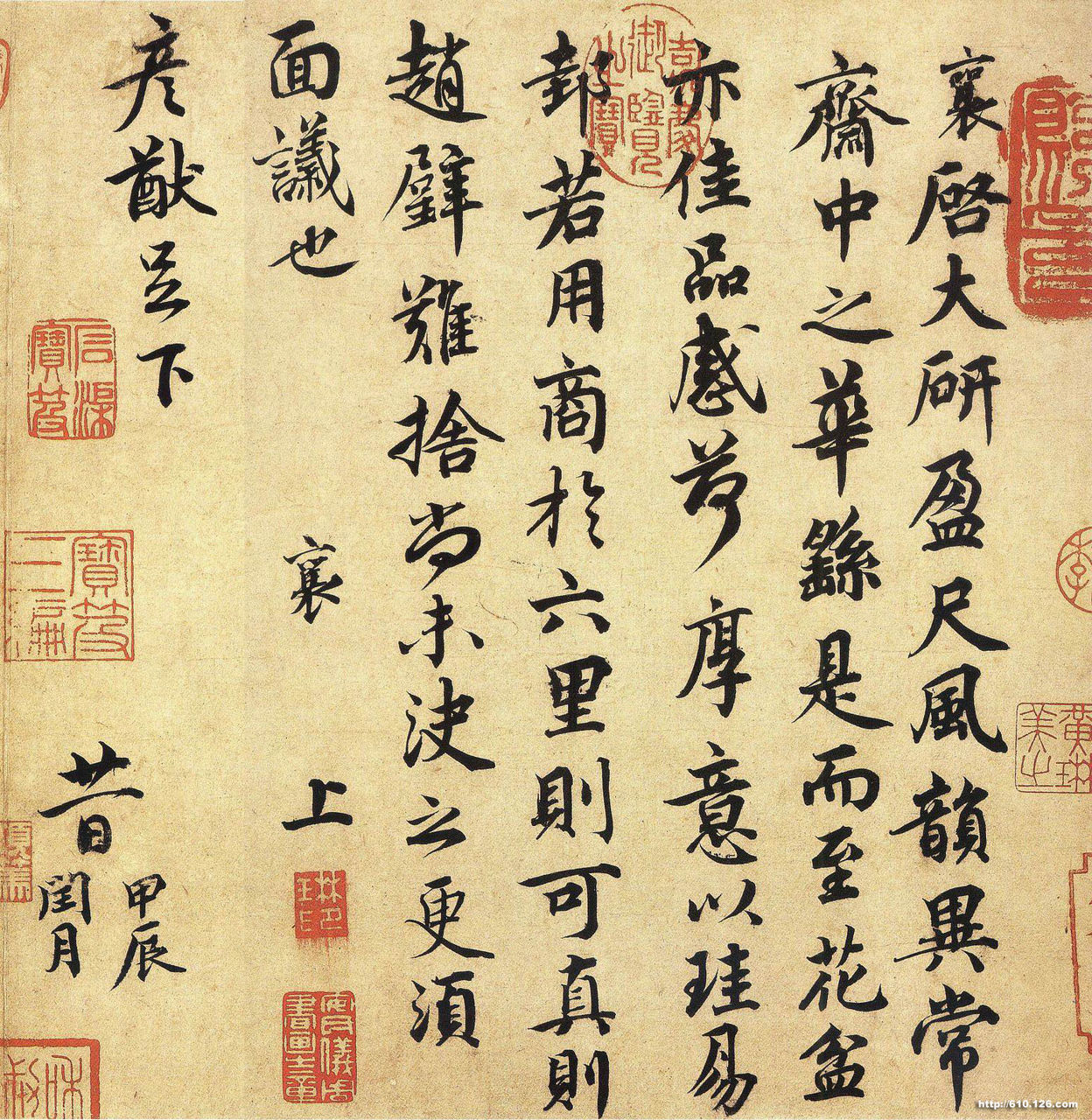

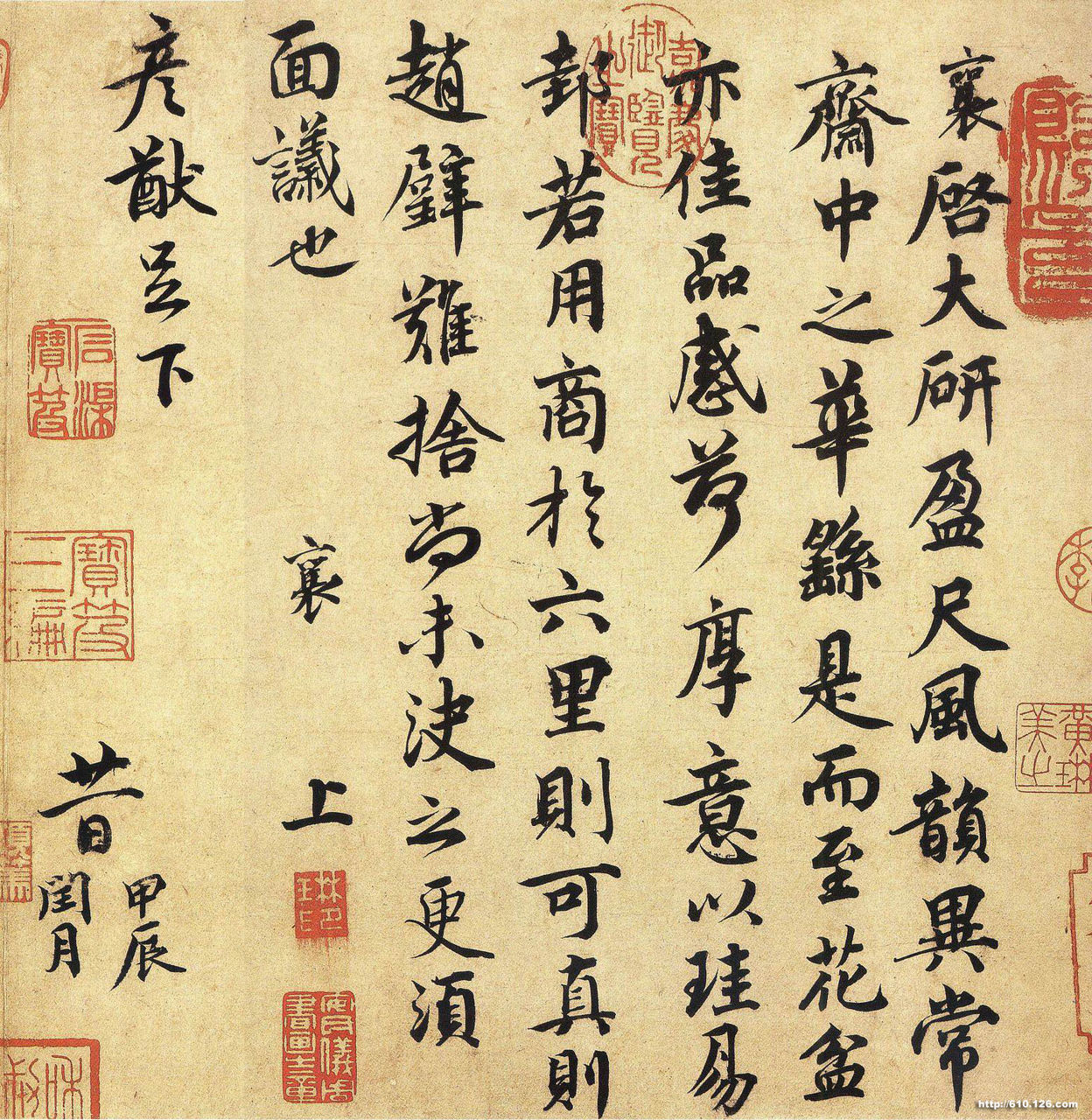

蔡襄大研帖

蔡襄大研帖對此,堅持“蔡襄說”者提出反駁,認為“

宋四家”之說,雖然迄今未見於宋人文獻,但南宋遺民、元朝人

王存,已明確提出過“四家”之說。他在《跋蔡襄洮河石硯銘》墨跡中稱蔡襄書法“筆力疏縱,自為一體,當時位置為四家。竊嘗評之,東坡渾灝流轉神色最壯,

涪翁瘦硬通神,襄陽縱橫變化,然皆須從

放筆為佳。若君謨作,以視拘牽繩尺者,雖亦自縱,而以視三家,則中正不倚矣”。可見王存不僅指出當時有四家之說,而且四家明確無誤是蘇、黃、米、蔡。此外,在書法史上,

蔡襄的書法成就以全面著稱,楷、行、草書皆獨樹一幟,且又有屏棄

帖學,振興書風的貢獻,因此,從總體上看,其成就顯然是超過

蔡京的。至於排列次序,近人

張伯駒曾在《宋四家書》一文中指出,“按次序應是蔡、蘇、米、黃,普追讀為蘇、黃、米、蔡,以陰陽平上去順日,遂成習慣”。說明這一排列僅為讀音上的順口而形成,與四大家的年輩高下並無關係。

看來,“蔡京說”並非

無稽之談,而“蔡襄說”也有理有據。由於蔡京身為“

六賊”之一,人們從感情上實難接受他,於是人們多傾向於蔡襄說。不過,這一問題的最後定論,似乎應有待於宋代文獻的確證。

蘇東坡

蘇東坡 黃庭堅

黃庭堅 米芾書法

米芾書法 蔡襄

蔡襄 蔡襄大研帖

蔡襄大研帖