基本介紹

- 中文名:張伯英

- 別名:啟讓,字勺圃,一字少溥

- 國籍:中國

- 民族:漢族

- 出生地:江蘇徐州銅山區

- 出生日期:1871年

- 逝世日期:1949年

- 職業:書法家,碑帖學家

- 畢業院校:徐州雲龍書院

- 主要成就:與張從仁等同鄉編《黑龍江省志》

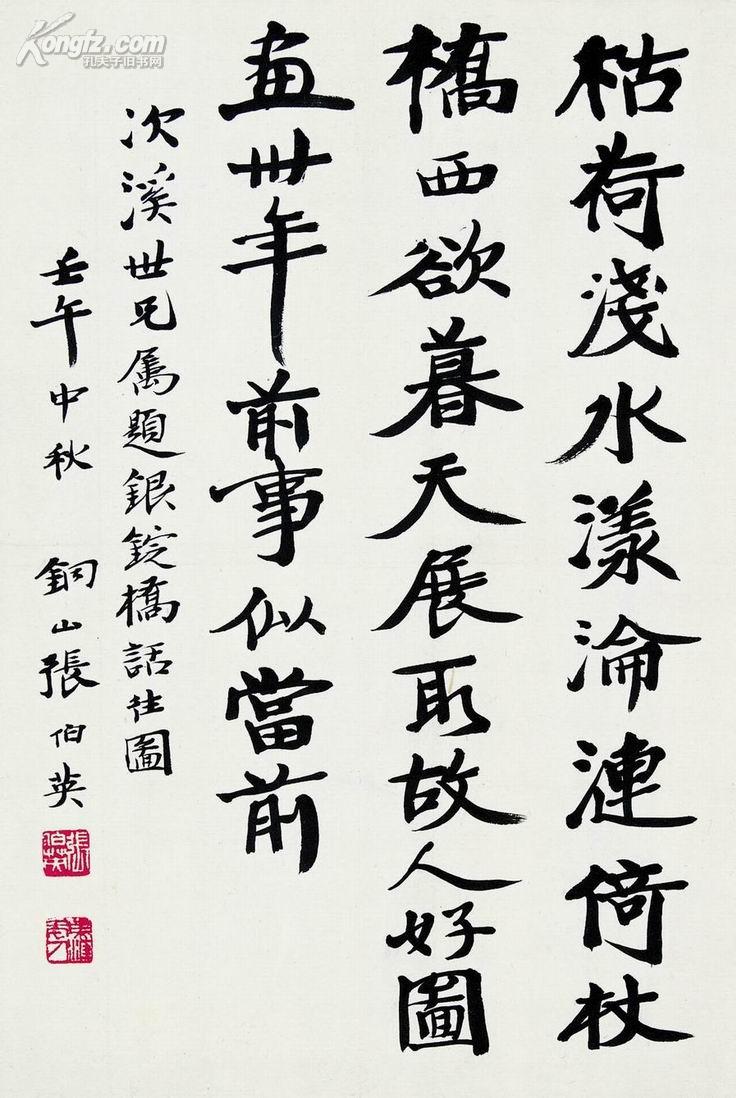

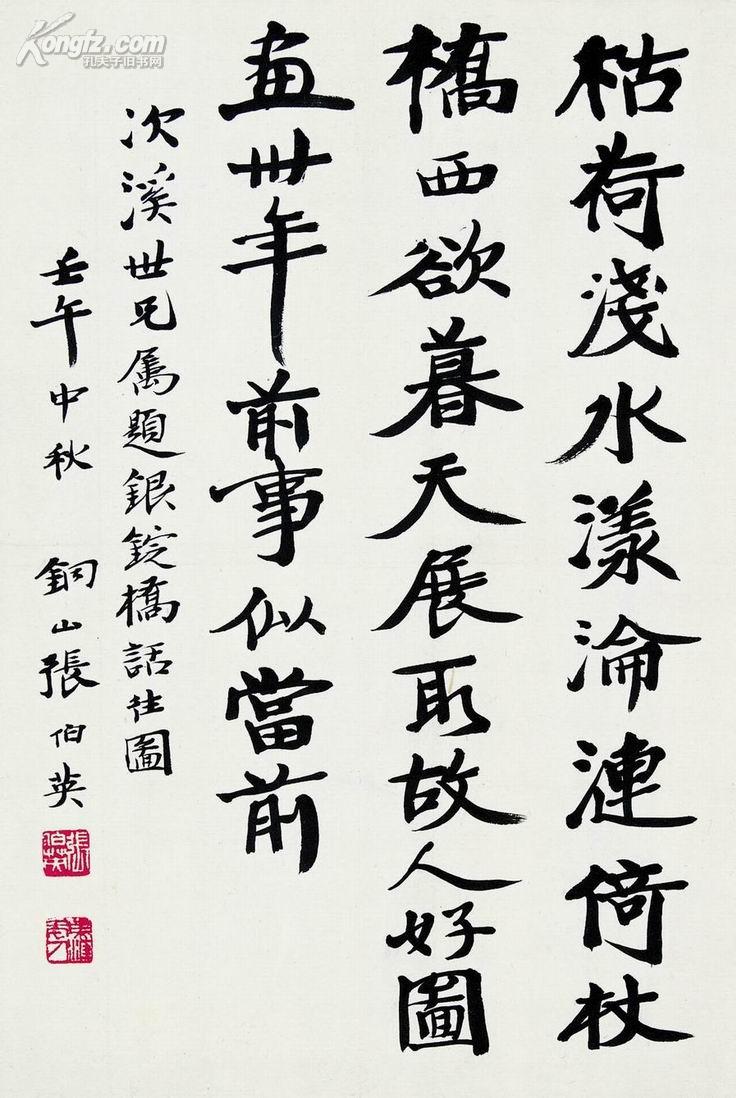

- 代表作品:《如漢雲九日登雲龍山韻》《和漢雲山樓共話》《又中秋》

人物生平,人物作品,詩歌,書法,親屬成員,社會評價,

人物生平

更承其祖張達,其父張仁廣(字溥原),納貲為通判,居河南達30年。仁廣善詞章,尤喜書法,手不釋卷。伯英幼承庭訓,弱冠時詩文、書法已嶄露頭角,伯英與其叔張從仁(字雲生)年齡相若,幼年時一同就讀於蕭縣李輔中家之私塾,受業於徐葵南先生,與其子徐樹錚(字又錚)為同窗好友。塾師張永偉傳教導,又跟隨其外叔祖陳遜齊研習書畫,後師從徐南葵,桂中行,馮煦等。 書法

書法

書法

書法1926年“三·一八”慘案發生,張伯英目睹官場的腐敗黑暗,毅然引退,從此再不涉足政壇。而開始了鬻字治印的書畫金石生涯。以藝術勞動謀求衣食。1949年,在貧病中逝於北京“小來禽館”中。

張伯英定居北京神武門菸袋斜街北官坊口,書齋號為“小來禽館。”明代著名書法家邢侗,精於識帖,輯有《來禽館帖》10卷。伯英曾得王羲之《十七帖》,帖中有“來禽”等語,又追慕邢侗,故稱小來禽館。上海人民出版社刊行的《宋拓王羲之十七帖》即為張伯英所珍藏者,卷首有“銅山張氏小來禽館”印鈐。

日軍占領北京後,張伯英隱居不出,保持了民族氣節,日本人曾以10萬銀元購買《十七帖》,張伯英視若糞土,堅決拒絕。張伯英晚年貧病交加,生活清苦,猶醉心於書畫金石,節操高尚清雅。張伯英與海內名家康有為、梁啓超、于右任、張學良、林琴南、齊白石、容庚等交往密切,且以精於品鑑金石書畫聞名於京津。

人物作品

詩歌

且張伯英能詩善文,風格清新俊逸。其詩七言居多,內容頗廣泛。晚年思念故鄉之情甚切,詩中多鄉愁離緒。代表作有五言詩《如漢雲九日登雲龍山韻》、七言詩《和漢雲山樓共話》、《又中秋》,詩中洋溢著真摯感情,一片至誠。 書法

書法

書法

書法伯英留心鄉邑文獻,蒐集最勤苦。最為人所稱道者,乃是刊印《徐州續詩征》。早在清末,徐州知府桂中行曾編印《徐州詩征》。該書成書匆促,頗有遺珠之憾。張伯英於1929年暮春始編,至1935年夏末刊印發行。5年辛勞成疾,偃臥病榻經歲不起。

張伯英不僅是書法家,而且是博古通今的學者。他能詩擅文,其詩文清新俊逸,學養深湛,卷帙浩繁的《黑龍江志稿》即由伯英主編。1929年黑龍江省長萬福鱗聘請張伯英為修志局長,張伯英邀請張從仁、徐東僑、楊秉彝等銅山同鄉與黑省人士共襄是舉。越3年省志編成,自上古至清末莫不詳備,全書62卷,約140萬餘字。

書法

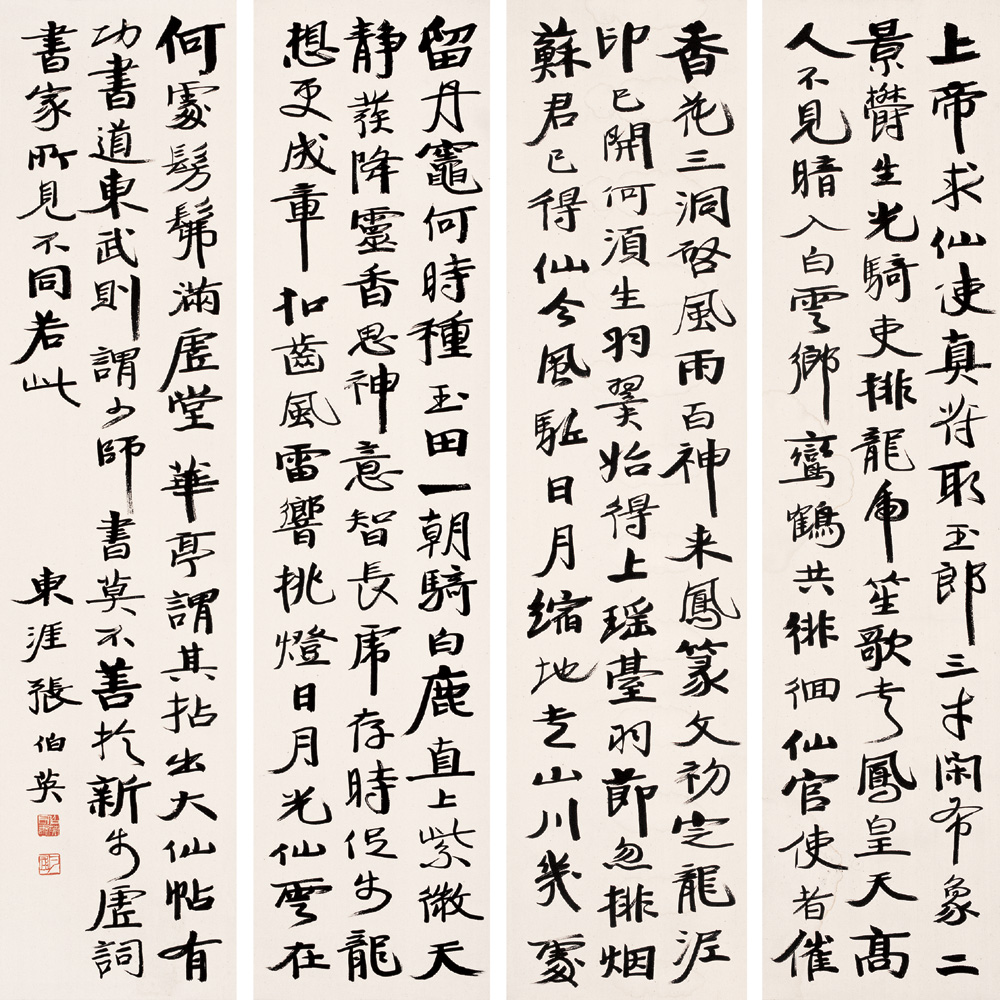

蕭一山所著《清代通史》就是孫中山、蔡元培和張伯英題署書名的。張伯英以行楷最有成就,亦擅篆隸。楷書結構緊斂而不拘謹,字型規整端莊、方圓兼備,既寬博雄放又緊湊嚴密,內多勁力。行楷樸實秀逸,古拙自然。張伯英用筆萬毫齊力,圓滿峻發,點畫所到之處,極具朝揖相讓之法。筆筆中實,字字氣滿,凝重含蓄,不泥於古,不媚於今,富於創新精神。用筆能任情揮灑,意度自為高遠。張伯英極擅書寫碑誌,數百字大楷不用劃線,從頭到尾一氣呵成,而分行布白、範圍大小莫不恰到好處。 張伯英作品

張伯英作品

張伯英作品

張伯英作品張伯英一生酷愛書法,早年從顏體入手,再學魏碑,卓然成家。明清以來徐州書法界人才輩出,形成彭城書派。彭城書派素來以北碑為宗,方勁古拙,蔚為風尚。張伯英秉承彭城書派傳統,又植根漢魂而化以蘇、黃,筆力凝重,楷書結構緊斂而不拘謹,字型規整端正而有灑脫之致,用筆方圓兼備,寬博雄放,緊湊嚴密。行書樸質秀逸,古拙自然,有奪人之效應。行草書亦能見其剛勁風骨。深厚功力出之於傳統,行之於獨創。遂以彭城書體名於當世,為彭城書派接武前賢之盟主。後又受康有為、包世臣等金石學派的影響,精習《張玄墓誌》等北碑,骨格自然超凡拔群,“筆陣曾教淮海驚”。

其又精於碑帖評鑑,曾仿《四庫提要》體例著有《法帖提要》七卷。其中列舉了自宋至清帖刻512 種,詳細分析論及了各家書法流派的優點與不足,為我國書法碑帖學界權威名著。自謂“平生無他技,惟承家訓,辨書帖真偽無所失。”性耿介,重操守,對弘揚祖國傳統文化貢獻頗多,為時人所敬重。

一時,從窮鄉僻壤到通都大邑,伯英書法矯然突出,引人注目,為世人稱讚。清末民初,張伯英與趙聲伯並稱南北二家,又與傅增湘、華世奎、鄭孝胥並稱書法四大家。至今,北京前門大柵欄“億兆棉織百貨店”、琉璃廠西大街“觀復齋”、東大街“墨緣閣”的牌匾,皆為伯英所書,依然高懸門前。

先生一生正直,頗有節行。他不屑於和封建軍閥同流合污,拋棄官位,賣字賣文為生。北平淪陷後,他隱居不出。並屢次致書當時任徐州偽市長的叔父張雲生莫做偽事。先生與清末遺老康有為、梁啓超、羅振玉、鄭孝胥等過從甚密,但卻力主共和,反對復辟。他晚年懷著改良主義的理想而不得伸展。此外,他還與于右任先生、張學良將軍及齊白石等私交深厚。張伯英尤為獎掖後學,書畫界人不少都曾受其教益。

納碑入帖的張伯英:

清代初年在顧炎武、黃宗羲等人的倡導和帶領下,考證經史的古文經學之風漸起,至乾隆、嘉慶年間,已蔚為大觀,金石碑版之學亦隨之興盛。清初的書壇,因康熙、乾隆二帝尤喜董玄宰、趙子昂書法,科舉非“館閣體”不取,上行下效,書風日漸趨於靡弱,自宋淳化以來八百餘年的帖學開始走向衰微。阮元順形應勢以《南北書派論》與《北碑南帖論》首倡碑學。繼阮元之後,包世臣撰《藝舟雙輯》,形成了徹底的以尊碑為標誌的清代碑學綱領,為碑學的發展指明了方向。到清光緒時,康有為在其《廣藝舟雙輯》中,提出了一套更加完整亦不無偏激的碑學理論。加之嘉慶以後大量出土的北魏碑刻的刺激,於是形成了浩蕩的碑學洪流,書壇從此成為碑學的天下,延至整個民國時期,都籠罩在碑學的霧靄之中,不再有傑出的帖學書家出現。張伯英作為民國時期的重要書家自然會受到風靡的北碑之風的影響,但是他並沒有完全局限於碑學的形態之中,選取的是碑帖兼融之路。

張伯英(1871年-1949年),江蘇銅山人,字勺圃,一字少溥,號雲龍山民、東涯老人。清光緒丁酉拔貢生,壬寅應天鄉試舉人。辛亥後,相繼任職於北洋政府陸軍部、國務院秘書廳等。去職後留居北京,以寫字賣文為生。曾總纂《黑龍江志稿》,編輯《徐州續詩征》,著有《法帖提要》、《閱帖雜詠》等書法著作。論及張伯英的書法,時下均將其列入純碑派一系,我認為這只是皮相之論。張伯英於帖學研究有素。早年習書便是從唐人顏真卿入手,後上起羲獻父子,下迄宋元明清,博覽群帖,融會貫通,兼寫北碑,碑帖交融。客觀而論,張伯英寫北碑採取的是以帖筆寫碑,將碑意融入其作品之中。他寫北碑摒棄了魏碑生硬的形骸,把北碑的形式咀嚼消化,從中抽取出真正的精髓內容,以這精髓內容為起點,去構築自己的形勢風格大廈。可以說,張伯英的“碑面”,是對清代碑學傳統作了內在的提取與對表面形式作了脫胎換骨以後的結果。這與以篆隸為素材的碑系書家吳昌碩不無相似之處,與生硬做作的張裕釗、李瑞清的北碑書法相較,顯然要勝出一籌。張伯英的高明之處在於他沒有刻意用毛筆去摹寫北碑方折斬截的外形,即是說他在體勢上並不是刻舟求劍,亦步亦趨,而是將北碑的那種樸拙雄強之氣有機地揉進其作品裡,這在張伯英晚年的行草書法作品中表現得尤為明顯:銳而不峭,厚而不滯,充分體現出張伯英對於北碑書法線條骨肉對比有著獨到的理解與極強的駕馭功底。

張伯英碑意書風的成功塑造,再次彰顯出在上承清代碑派書法時,不應囿於狹窄的“方筆”審美定勢,只有把生硬的魏碑演繹出連貫的動態筆意來,方能更接近中國書法的傳統要義。我們梳理下有清一代碑系書家,就會發現他們都無不有著極為深厚的帖學功底,並用開放的態度以帖學之筆去化碑學之形,從而開拓出各自的碑派書法的新天地。何紹基、趙之謙、吳昌碩、沈曾植、康有為莫不如此。

張伯英碑意書風的成功塑造,再次彰顯出在上承清代碑派書法時,不應囿於狹窄的“方筆”審美定勢,只有把生硬的魏碑演繹出連貫的動態筆意來,方能更接近中國書法的傳統要義。我們梳理下有清一代碑系書家,就會發現他們都無不有著極為深厚的帖學功底,並用開放的態度以帖學之筆去化碑學之形,從而開拓出各自的碑派書法的新天地。何紹基、趙之謙、吳昌碩、沈曾植、康有為莫不如此。

碑學之所以能在晚清風靡一時,一統天下,是有著極其深刻的歷史背景的。但碑學的興盛絕不意味著一時衰微的帖學已走向消亡。帖學作為中國書法藝術的一個體系,是一個永恆的存在,它並不會因某一個時代的衰微而喪失其自身的價值。同樣,碑學在經過了百年的時間淘汰之後,其自身也構成了傳統,由於取法者對碑學系統的立足點不同,這樣必然也會派生出造作與自然的對比類型。張伯英無疑是屬於後者。

張伯英的碑學其表帖學其里的成功,再一次詮釋了對待北碑書法,眼光的封閉與開放與否將是成敗得失的關鍵所在。若徒以毛筆追索石刻刀痕,局限於方筆的正宗魏碑,是很難大有作為的。晚清碑派末流書家的教訓也從反面證明了這一點,“納碑入帖”也許正是碑學一系書家的終南捷徑。

親屬成員

社會評價

張伯英歿後,齊白石曾有詩讚之云:“寫作妙如神,前生有夙因,空悲先生去,來者復何人。”足見其書法造詣之深。影響及今,後學甚,啟功撰文回憶張伯英時寫到:“先生仙逝已50餘年,追憶教言,尤有理解未足處,其愚鈍可慚,而求教未足,仰叩未盡為可深惜也!”。可見,得其真髓且歸納、綜合、升華其特色者,代不乏人。開創了“彭城書派”。

啟功論張伯英:

啟功十歲以前,即聞先祖稱勺圃先生大名,稍長在國小中又從同班學長白志銘兄得聞勺圃先生書法之妙,蓋白兄之尊人與勺翁為摯友也。功年逾二十,習畫、習書,於先師賈羲民先生齋中見勺翁所書聯,點畫沉著,使轉雄強,楹聯大字,如在便箋之上,殊不見有意用力處。始驚勺翁於書藝之功,如鎔銅鑄鼎,只在指腕之間,而莫知其力如何運化至於斯境也!

其後得識勺翁哲嗣宇慈先生,從詢勺翁法書之門徑,意在欲知遵循之法也。宇慈舉一事云:翁中年好北碑,蓋仰包慎伯之論也。日臨龍門造像題記中之精品。用元書紙臨寫,若干紙紮為一束,移置床下。其時攝影印刷之術已稍普及,宇慈兄妹請以一束付印,勺翁不許,且雲此吾身後事也。蓋已窺北朝書藝得失所在,而心手所詣,又有進於斯時者矣。

其後洛陽北邙魏志出土益多,精美之書,視龍門造像記又有進者,勺翁復以素紙臨之,魏志精品,臨寫又若干通。其時為人書墓誌,廠肆時有拓本,摺疊露其一角。功閱肆見之,以為新出魏志,展之見款字乃知為勺翁書跡。北朝書家八法之妙,已融於勺翁指腕間有如此者。

物聚於所好,前賢早有名言,法書名拓,每聚勺翁門下,實由識力所及,所謂因緣又其次也。有宋拓《館本十七帖》一卷,為勺翁所得,旋有唐摹王右軍《此事帖》與《十七帖》接踵而登勺翁几案,翁乃以影印之法合印成冊,題曰《右軍書范》,原卷付印時累書跋尾。印本既成,又有眉批,一冊既盈,復取一冊,隨手題識,即此題識之本,不佞已見數冊。《十七帖》今世所行,只見宋代魏泰所摹之本,《館本》流傳,此外只見康熙時名流題跋一本,已是重摹。如此棗本初拓,蓋無第二本,不遇勺翁真鑒,山陰真面,遂歸湮沒,如此勝緣寧不當大書特書哉!

張伯英藝術館始建於2004年,是由徐州民營企業家王昌慶投資7800多萬元建立的融收藏、陳列、研究與教學為一體的綜合性文化藝術場所,館名由著名書法家啟功先生生前題寫。

張伯英-行書四屏

張伯英-行書四屏