基本介紹

大夏國總述,大夏世系表,大夏年號表,夏國后妃表,攻占關中,灞上稱帝,青泥兵敗,暴殄天物,京觀髑髏,《宣驗記》記載,北魏入關,大敗夏軍,南安降西秦,夏國都城統萬,赫連勃勃的卑怯心理,《晉書·載記第三十》的大夏國,敗亡原因,

大夏國總述

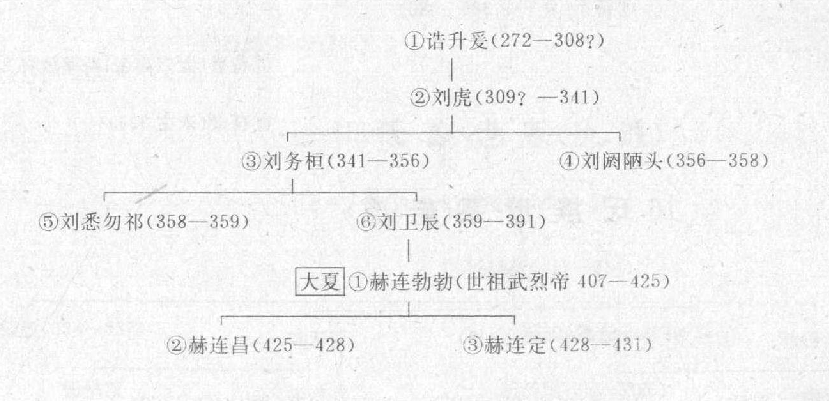

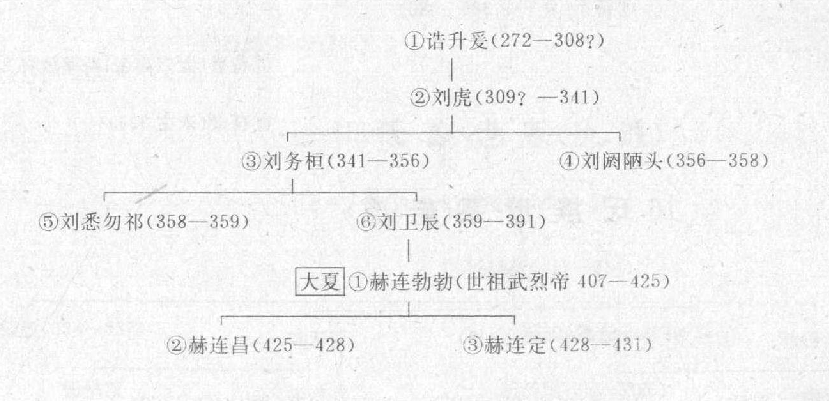

大夏(407年~431年)是十六國時期匈奴鐵弗部赫連勃勃建立的政權。赫連氏本匈奴南單于後裔,內徙後改姓劉。十六國時先依劉淵,後附前秦。及苻堅滅代國,命其首領劉衛辰督攝黃河以西。前秦瓦解後,劉衛辰勢力發展,據有朔方之地。 大夏世系圖

大夏世系圖

大夏世系圖

大夏世系圖晉太元十六年(391年)北魏攻殺劉衛辰,其子赫連勃勃奔後秦,為安遠將軍。晉義熙三年(407年)赫連勃勃襲殺岳父、後秦高平公沒弈乾,並有其部,自稱大夏天王、大單于,改姓赫連,因為匈奴是夏後氏後裔,建立大夏政權。不斷侵擾後秦北邊,前後俘獲、坑殺數萬。

大夏世系表

| 姓名 | 表字 | 小字 | 廟號 | 諡號 | 史稱 | 在位年限 | 年號 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

鐵弗部時期(?——391年) | |||||||

正帝 | 夏正帝 | ? | 無 | ||||

元帝 | 夏元帝 | 272年—309年 | 無 | ||||

景帝 | 夏景帝 | 309年—341年 | 無 | ||||

宣帝 | 夏宣帝 | 341年—356年 | 無 | ||||

殤帝 | 夏殤帝 | 356年—358年 | 無 | ||||

悼帝 | 夏悼帝 | 358年—359年 | 無 | ||||

太祖 | 桓帝 | 夏桓帝 | 359年—391年 | 無 | |||

大夏時期(407年——431年) | |||||||

敖雲 | 屈孑 | 世祖 | 武烈皇帝 | 407年-425年 | 龍升 407(六)~413 | ||

鳳翔 413(三)~418 | |||||||

昌武 418(十一)~419 | |||||||

真興 419(二)~425 | |||||||

還國 | — | — | 425年-428年 | 承光 425(八)~428 | |||

— | 直獖 | — | 428年-431年 | 勝光 428(二)~431(六) | |||

以上阿拉伯數字“407”皆使用元始紀年法,即元始407(歲)年,表示傳統意義上的農曆紀年法,以區別於西方的陽曆的公元紀年。

大夏年號表

| 赫連定,小字直獖(在位:428年—431年) | |||

|---|---|---|---|

龍升 | 407年六月—413年二月 | 7年 | |

鳳翔 | 413年三月—418年十月 | 6年 | |

昌武 | 418年十一月—419年正月 | 3個月 | 是年於長安稱帝 |

419年二月—425年七月 | 7年 | ||

425年八月—428年二月 | 4年 | ||

428年二月—431年六月 | 4年 | 屠西秦乞伏氏宗室 | |

夏國后妃表

攻占關中,灞上稱帝

(鳳翔六年)十月,劉義真年少,賜與左右無節,王修每裁抑之。左右皆怨,譖於義真曰:“王鎮惡欲反,故沈田子殺之。殺田子,是亦欲反也。”義真信之,使左右劉乞等殺。既死,人情離駭,莫相統壹。義真悉召外軍入長安,閉門拒守。關中郡縣悉降於夏。赫連夜襲長安,不克。夏王勃勃進據鹹陽,長安樵採路絕。

宋公裕聞之,使輔國將軍蒯恩如長安,召義真東歸;以相國右司馬朱齡石為都督關中諸軍事、右將軍、雍州刺史,代鎮長安。裕謂齡石曰:“卿至,可敕義真輕裝速發,既出關,然可徐行。若關右必不可守,可與義真俱歸。”又命中書侍郎朱超石慰勞河、洛。

青泥兵敗

十一月,齡石至長安。義真將士貪縱,大掠而東,多載寶貨、子女,方軌徐行。雍州別駕韋華奔夏。赫連帥眾三萬追義真;建威將軍傅弘之曰:“公處分亟進;今多將輜重,一日行不過十里,虜追騎且至,何以待之!宜棄車輕行,乃可以免。”義真不從。俄而夏兵大至,傅弘之、蒯恩斷後,力戰連日。至青泥,晉兵大敗,弘之、恩皆為王買德所禽;司馬毛之與義真相失,亦為夏兵所禽。

義真行在前,會日暮,夏兵不窮追,故得免;左右盡散,獨逃草中。中兵參軍段宏單騎追尋,緣道呼之,義真識其聲,出就之,曰:“君非段中兵邪?身在此,行矣!必不兩全,可刎身頭以南,使家公望絕。”宏泣曰:“死生共之,下官不忍。”乃束義真於背,單馬而歸。義真謂宏曰:“今日之事,誠無算略;然丈夫不經此,何以知艱難!”

暴殄天物,京觀髑髏

夏王勃勃欲降傅弘之,弘之不屈,勃勃裸之,弘之叫罵而死。勃勃積人頭為京觀,號曰髑髏台。長安百姓逐朱齡石,齡石焚其宮殿,奔潼關。勃勃入長安,大饗將士,舉觴謂王買德曰:“卿往日之言,一期而驗,可謂算無遺策。此觴所集,非卿而誰!”以買德為都官尚書,封河陽侯。

龍驤將軍王敬先戍曹公壘,齡石往從之。朱超石至蒲阪,聞齡石所在,亦往從之。赫連昌攻敬先壘,斷其水道;眾渴,不能戰。城且陷,齡石謂超石曰:“弟兄俱死異域,使老親何以為心!爾求間道亡歸,我死此,無恨矣。”超石持兄泣曰:“人誰不死,寧忍今日辭兄去乎!”遂與敬先及右軍參軍劉欽之皆被執送長安,勃勃殺之;欽之弟秀之悲泣不歡燕者十年。欽之,穆之之從兄子也。

夏王勃勃築壇於灞上,即皇帝位,改元昌武。】

《宣驗記》記載

小結:赫連勃勃狂悖到見人殺人,遇佛煞佛,因此可說說狂暴之至,但他的這種人格與東吳孫皓又有所不同。

北魏入關,大敗夏軍

南安降西秦

公元413年,東晉時匈奴族赫連勃勃建立的“大夏國”的都城,因取“一統天下,君臨萬邦”之意,命名都城為統萬城。統萬城是東晉時匈奴鐵弗部赫連勃勃建立的“大夏國”的都城,遺址在陝西榆林靖邊縣東北約80公里處的無定河東北岸,俗稱為“白城子”,至宋代,城周圍為沙漠所覆蓋,遂成為廢墟。

夏國都城統萬

大夏鳳翔元年(413),赫連勃勃驅使十萬人在朔方水北、黑水之南建設大夏國都,取統一天下,君臨萬方之意,將都城定名為統萬城。負責築城的叱於阿利兇殘好殺,下令用蒸土築城,待土乾後,用鐵釘刺上檢驗,只要刺入一寸,即殺死築城的民工,推倒再築。築城用的是粘土和石灰混合的“三合土”,故土色泛白且堅固,因而當地民眾俗稱“白城子”。 統萬遺址

統萬遺址

統萬遺址

統萬遺址統萬城由外郭城、東城和酉城組成。從平面圖上看東城為主,西城為輔。東城730×500米,設有四門:南為朝宋門、東為招魏門、西為服涼門、北為平朔門。西城650×500米,西南城角有角樓殘土高31米,西城牆中間有一個折角牆。

現在城垣遺址的高度從2米至10米不等。四城角各有墩樓,最高達30米,四城牆均有防禦性的馬面建築。這裡常出土箭鏃、銅幣、花方磚、“永隆”瓦當、印章、佛像等。統萬城是我國現存最完整的古城遺址之一,是研究大夏和西夏文化的重要文物資料。

赫連勃勃的卑怯心理

隨著遊牧民族不斷深入農耕地區,農耕文化的優勢日益被南遷的遊牧民族所感受。出於對農耕文化的嚮往及政治需要,內遷少數民族不約而同地採取各種措施在政治、經濟、文化等諸多方面吸收漢文化。在這種趨勢的帶動下,鐵弗匈奴於晉安帝義熙三年(407)六月建立政權之時,也攀附一個華夏族的先祖,自認為乃夏後氏之苗裔,故勃勃稱大夏天王、大單于,其政權名號“大夏”,改元“龍升”。並仿照中原漢族王朝的政制,設定百官,以期得到廣大漢族人民的支持。鐵弗匈奴的這些作法取得了預期的效果,在其進攻後秦都城長安的過程中,得到了關中地區人民的支持,夏鳳翔六年(418)春,赫連玻進軍至渭陽之時,關中民眾絡繹不絕地歸附於赫連磧。但是,鐵弗匈奴攻占長安之後,在如何處理與漢族士人的關係上卻出現失誤。赫連勃勃徵召隱士京兆人韋祖思,祖思“既至而恭懼過禮”,勃勃於是怒日:“吾以國士征汝,奈何以非類處吾!汝昔不拜姚興,何獨拜我?我今未死,汝猶不以我為帝王,吾死之後,汝輩弄筆,當置吾何地。”遂殺之。對於勃勃殺害韋祖思一事,學者們大多從勃勃性格的殘暴來解釋,但我以為這種解釋稍嫌簡單和程式化。

作為人類的適應方式,不同的經濟與文化形式在各自的文化生態環境之內,自有其存身的合理性與特殊優勢。遊牧文化的生存環境,是“不食之地”的地理與“逐水草遷徙”、“寬則隨畜,因射獵禽獸為生業”的遊牧生產方式。而漢文化則是與濕潤半濕潤的大陸大河型生態環境相適應的文化系統。各文化系統一旦越出自身生態環境的界限,原來所具有的文化優越性便自然而然地喪失,他系統文化則顯示出適應性極強的特殊優勢。魏晉時期,胡漢兩種文化的關係正是如此情勢。匈奴、鮮卑、羯、氐、羌等草原遊牧民族不斷南遷,打破了“與中國壤斷土隔”的文化生態環境的疆域線,進入了與漢文化相適應的生態環境,於是胡文化自然而然地轉化為一種低勢能文化,其與文化環境的不相適應性日趨尖銳地暴露出來。與此反觀對照,漢文化理所當然的成為高勢能文化,並充分地展現出其優越性,文化學上的所謂“社會距離”由此產生。

對於“社會距離”,美國文化學家羅傑·皮爾遜曾作如下詮釋:“當兩個不同的亞文化群,甚至兩個不同社會的成員意識到他們之間的文化差異時,習慣上把這種現象稱之為存在於他們之間的‘社會距離’。這個距離並非空間測量法,而是指個人或集團之間的隔離感,它產生於文化的不相容性。”這樣一種“社會距離”正是文化衝突的心理基因。胡漢文化之間的“社會距離”,其實質是草原遊牧民族與農業民族文化形態的衝突,這種衝突產生了胡漢文化質的不相容性。然而,這種不相容性並非不變動,文化衝突中的對立諸面不可避免地在文化衝突中會改變自身原有文化心理結構,從對方吸收於己有用的文化質,從而在調整、適應的過程中趨於一體化。

對於遊牧文化來說,拋棄舊質,以適應新的農業文明的生態環境是首當其衝的急務。因此,內遷遊牧民族都不約而同地主動或被動地採取各種措施,如採取農業民族的典章制度、改漢姓、習漢語、服漢服等,在政治、經濟、文化等諸多方面吸收農業文明,在這種趨勢的影響和帶動下,鐵弗匈奴自然也不能免俗。但是,無論內遷民族採取何種方式靠攏、接受、吸收漢族文化,對於進入中原地區的草原遊牧民族來說,與本民族差別比較大的漢文化形式畢竟是非常陌生、深奧而又眩目的,北朝樂府名句“我是虜家兒,不解漢兒歌”,正道出了胡人對漢文化的陌生感,因此,隨著與漢族密切接觸,深深體會和感受到漢文化的茂郁,意識到胡、漢文化之間存在巨大的“文化差”,使得少數民族統治者對於君臨漢族地區有一種卑怯心理。

在兩晉十六國時期,作為少數民族的匈奴族已不再是先秦至西漢時期的一個統一的強大部族,從人數上看,入塞匈奴相對於漢族而言處於絕對劣勢,與其他少數民族相比也並不占優勢,匈奴族社會隨著對其他民族文化尤其是漢族文化的吸收,雖然有所進步,但較之具有悠久歷史和文明的漢族,在當時也仍然存在較大差異,把入塞匈奴作為一個整體,情況是這樣,從其各個分支來看,更是如此,作為“胡父鮮卑母”後裔的鐵弗匈奴,是遊牧特性比較濃厚的一支,進入到農耕地區之後,其不足之處日益凸顯,出現了由於“各族與漢族相比,社會經濟、文化程度的發展都比較低,他們向經濟、文化發展比較高的漢族轉化,表現在民族心理上更多的是卑怯心理,而不是民族的自傲自大”。再加上中國傳統文化中根深蒂固的“非我族類,其心必異”的民族觀念,從而使遊牧民族——匈奴族原有的“強胡”心理喪失存在的根基。由“強胡”至“卑怯”,這種心理上的巨大落差,往往使他們無所適從,因此在對待漢族人士的政策上難免會有許多失當之處,勃勃殺害韋祖思一事當從這方面分析和考慮。而且,對於勃勃這種心理,從現代心理學中也能找到理論依據:“一個民族當與本民族成員在一起時,所顯露的是個體意識,而當與其他民族在一起時,更多顯露的則是民族意識。當所從屬的民族處於上升時期時,他在其他民族面前表現於外的是民族的自尊意識。當所屬民族團體衰落時,所顯露於外的則是民族自卑與民族壓抑感,更多傾向於懷舊、復古,崇仰民族歷史、民族英雄人物,以獲得民族意識上的心理平衡。“而且,如果“一個民族長期受到文化上的攻擊和迫害,因為他們的文化的特徵遭受污辱和歧視,就會使這一民族的成員產生一種文化上的自我拒絕和自卑心理,在這一階段民族成員羞於他們自己本民族的特徵與文化,在行為上就會有過分地追求使自己成為一個文化被認同的人,自卑的民族意識是在異質文化的衝突中體驗和表現出來,弱小的、相對落後的少數民族體驗較深,在單獨一個民族內部很少有自卑的體驗。”

從史書對勃勃殺害韋祖思一事的記載看,勃勃之所以殺害韋祖思,主要是因為韋祖思表現的太過於“恭懼”,這種“恭懼”在勃勃看來是韋祖思把他作為“非類”對待,是一種非平等的狀態;姚興徵召時,韋祖思“不拜姚興”,卻前來拜會勃勃,這又讓勃勃認為是韋祖思“不以我為帝王”,從此可以看出,勃勃所不願意看到或者可以說比較懼怕的是被漢族目之為“非類”,他希望的是漢族士人把他當作同類,而去平等地對待他:而絕不是把他當作“非類”式的畢恭畢敬和畏懼,同時還要讓漢族士人把他當作真正的“帝王”,這一切都說明勃勃從心裡認為漢族士人把他當作了“非類”,也沒有把他當作一個真正的“帝王”,這是一種面對漢族士人時所表現出的極度敏感的自卑。正如胡三省所說:“勃勃之殺祖思,虐矣。然祖思之恭懼過甚,勃勃以為薄己而殺之,則勃勃為有見,而祖思為無所守也。”

總之,隨著勢力的南進,與農業民族聯繫加深,鐵弗匈奴的民族心理表現出一種極為矛盾的狀態。一方面,由於匈奴族曾有的輝煌歷史以及鐵弗匈奴建立政權以來軍事征服的順利進行,使鐵弗匈奴民族的自我意識及自豪感增強;另一方面,面對遊牧與農耕兩種文化巨大的落差,鐵弗匈奴又不可避免地產生了一種面對華夏文化時的一種卑怯心理。

民族意識和民族自豪感本是無可厚非的,但是兩漢曹魏以來,北方遊牧民族大量內遷,無論從政治、經濟、文化等各個方面,都不約而同地選擇了漢化。在這種趨勢下,勃勃卻反其道而行之,可以說是一種不識時務。也正是因為這種刻意強調其民族特徵的意識,決定了鐵弗匈奴所建的夏政權在政治、經濟以及如何處理與漢族士人關係上的失當,其滅亡就成為一種必然。

《晉書·載記第三十》的大夏國

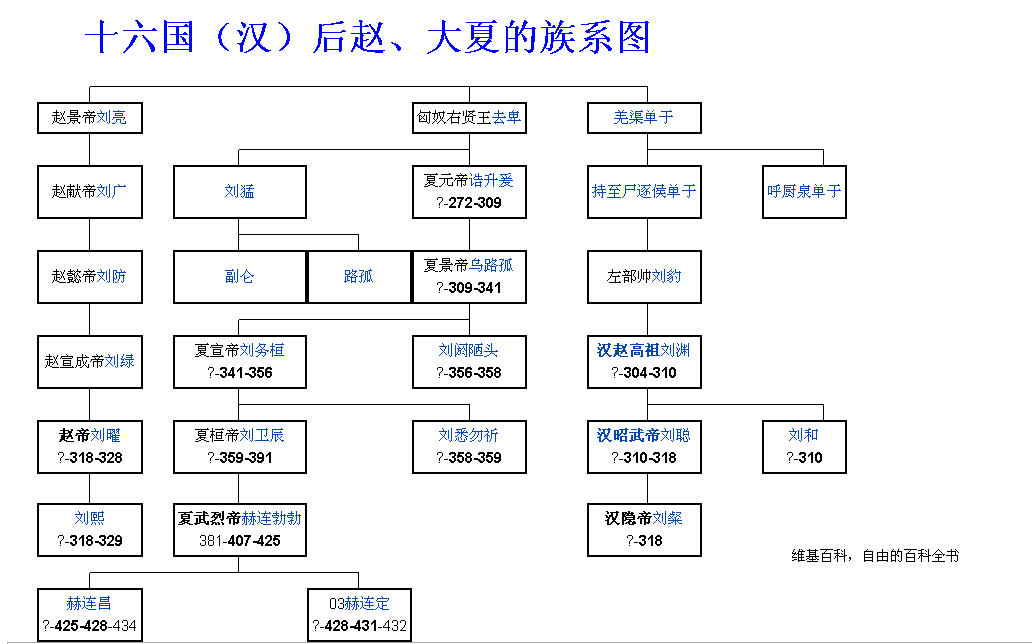

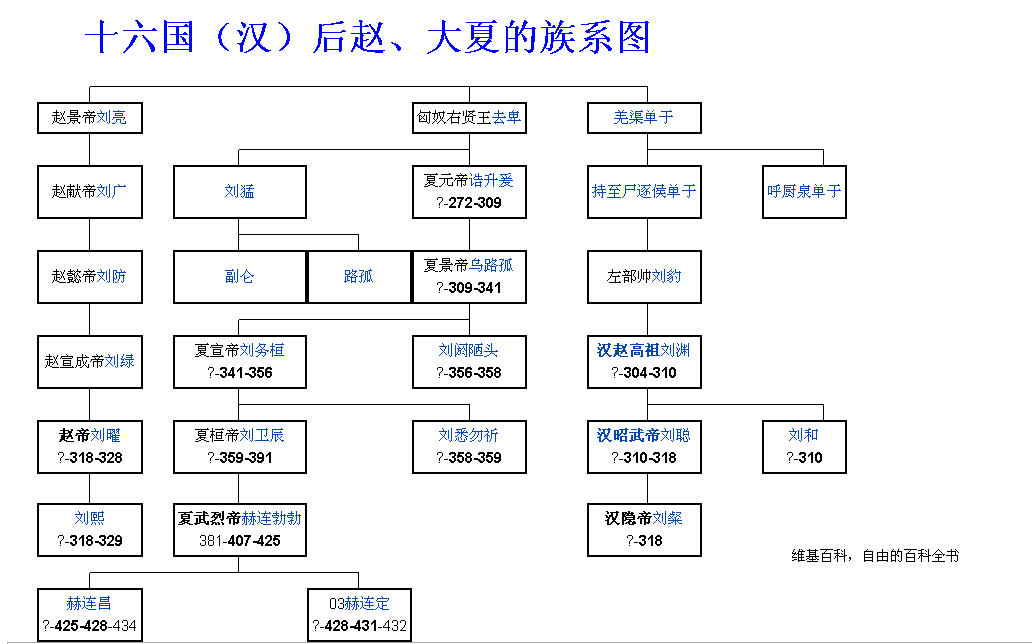

赫連勃勃,字屈孑,匈奴右賢王去卑之後,劉元海之族也。曾祖武,劉聰世以宗室封樓煩公,拜安北將軍、監鮮卑諸軍事、丁零中郎將,雄據肆盧川。為代王猗盧所敗,遂出塞表。祖豹子招集種落,復為諸部之雄,石季龍遣使就拜平北將軍、左賢王、丁零單于。父衛辰入居塞內,苻堅以為西單于,督攝河西諸虜,屯於代來城。及堅國亂,遂有朔方之地,控弦之士三萬八千。後魏師伐之,辰令其子力俟提距戰,為魏所敗。魏人乘勝濟河,克代來,執辰殺之。勃勃乃奔於叱幹部。叱乾他斗伏送勃勃於魏。他斗伏兄子阿利先戍大洛川。聞將送勃勃,馳諫曰:“鳥雀投人,尚宜濟免,況勃勃國破家亡,歸命於我?縱不能容,猶宜任其所奔。今執而送之,深非仁者之舉。”他斗伏懼為魏所責,弗從。阿利潛遣勁勇篡勃勃於路,送於姚興高平公沒奕於,奕於以女妻之。 十六國劉氏族系圖

十六國劉氏族系圖

十六國劉氏族系圖

十六國劉氏族系圖勃勃身長八尺五寸,腰帶十圍,性辯慧,美風儀。興見而奇之,深加禮敬,拜驍騎將軍,加奉車都尉,常參軍國大議,寵遇逾於勛舊。興弟邕言於興曰:“勃勃天性不仁,難以親近。陛下寵遇太甚,臣竊惑之。”興曰:“勃勃有濟世之才,吾方收其藝用,與之共平天下,有何不可!”乃以勃勃為安遠將軍,封陽川侯,使助沒奕於鎮高平,以三城、朔方雜夷及衛辰部眾三萬配之,使為伐魏偵候。姚邕固諫以為不可。興曰:“卿何以知其性氣?”邕曰:“勃勃奉上慢,御眾殘,貪暴無親,輕為去就,寵之逾分,終為邊害。”興乃止。頃之,以勃勃為持節、安北將軍、五原公,配以三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落,鎮朔方。時河西鮮卑杜崘獻馬八千匹於姚興,濟河,至大城,勃勃留之,召其眾三萬餘人偽獵高平川,襲殺沒奕於而並其眾,眾至數萬。

其年,討鮮卑薛乾等三部,破之,降眾萬數千。進討姚興三城已北諸戍,斬其將楊丕、姚石生等。諸將諫固險,不從,又復言於勃勃曰:“陛下將欲經營宇內,南取長安,宜先固根本,使人心有所憑系,然後大業可成。高平險固,山川沃饒,可以都也。”勃勃曰:“卿徒知其一,未知其二。吾大業草創,眾旅未多,姚興亦一時之雄,關中未可圖也。且其諸鎮用命,我若專固一城,彼必併力於我,眾非其敵,亡可立待。吾以雲騎風馳,出其不意,救前則擊其後,救後則擊其前,使彼疲於奔命,我則游食自若,不及十年,嶺北、河東盡我有也。待姚興死後,徐取長安。姚泓凡弱小兒,擒之方略,已在吾計中矣。昔軒轅氏亦遷居無常二十餘年,豈獨我乎!”於是侵掠嶺北,嶺北諸城門不晝啟。興嘆曰:“吾不用黃兒之言,以至於此!”黃兒,姚邕小字也。

勃勃初僭號,求婚於禿髮傉檀,傉檀弗許。勃勃怒,率騎二萬伐之,自楊非至於支陽三百餘里,殺傷萬餘人,驅掠二萬七千口、牛馬羊數十萬而還。亻辱檀率眾追之,其將焦朗謂傉檀曰:“勃勃天姿雄驁,御軍齊肅,未可輕也。今因抄掠之資,率思歸之士,人自為戰,難與爭鋒。不如從溫圍北渡,趣萬斛堆,阻水結營,制其咽喉,百戰百勝之術也。”傉檀將賀連怒曰:“勃勃以死亡之餘,率烏合之眾,犯順結禍,幸有大功。今牛羊塞路,財寶若山,窘弊之餘,人懷貪競,不能督厲士眾以抗我也。我以大軍臨之,必土崩魚潰。今引軍避之,示敵以弱。我眾氣銳,宜在速追。”傉檀曰:“吾追計決矣,敢諫者斬!”勃勃聞而大喜,乃於陽武下陝鑿凌埋車以塞路。傉檀遣善射者射之,中勃勃左臂。勃勃乃勒眾逆擊,大敗之,追奔八十餘里,殺傷萬計,斬其大將十餘人,以為京觀,號“髑髏台”,還於嶺北。

勃勃與姚興將張佛生戰於青石原,又敗之,俘斬五千七百人。興遣將齊難率眾二萬來伐,勃勃退如河曲。難以去勃勃既遠,縱兵掠野,勃勃潛軍覆之,俘獲七千餘人,收其戎馬兵杖。難引軍而退,勃勃復追擊於木城,拔之,擒難,俘其將士萬有三千,戎馬萬匹。嶺北夷夏降附者數萬計,勃勃於是拜置守宰以撫之。勃勃又率騎二萬入高岡,及於五井,掠平涼雜胡七千餘戶以配後軍,進屯依力川。

姚興來伐,至三城,勃勃候興諸軍未集,率騎擊之。興大懼,遣其將姚文宗距戰,勃勃偽退,設伏以待之。興遣其將姚榆生等追之,伏兵夾擊,皆擒之。興將王奚聚羌胡三千餘戶於敕奇堡,勃勃進攻之。奚驍悍有膂力,短兵接戰,勃勃之眾多為所傷。於是堰斷其水,堡人窘迫,執奚出降。勃勃謂奚曰:“卿忠臣也!朕方與卿共平天下。”奚曰:“若蒙大恩,速死為惠。”乃與所親數十人自刎而死。勃勃又攻興將金洛生於黃石固,彌姐豪地於我羅城,皆拔之,徙七千餘家於大城,以其丞相右地代領幽州牧以鎮之。

乃赦其境內,改元為鳳翔,以叱乾阿利領將作大匠,發嶺北夷夏十萬人,於朔方水北、黑水之南營起都城。勃勃自言:“朕方統一天下,君臨萬邦,可以統萬為名。”阿利性尤工巧,然殘忍刻暴,乃蒸土築城,錐入一寸,即殺作者而並築之。勃勃以為忠,故委以營繕之任。又造五兵之器,精銳尤甚。既成呈之,工匠必有死者:射甲不入,即斬弓人;如其入也,便斬鎧匠。又造百練剛刀,為龍雀大環,號曰“大夏龍雀”,銘其背曰:“古之利器,吳、楚湛盧。大夏龍雀,名冠神都。可以懷遠,可以柔逋。如風靡草,威服九區。”世甚珍之。復鑄銅為大鼓,飛廉、翁仲、銅駝、龍獸之屬,皆以黃金飾之,列於宮殿之前。凡殺工匠數千,以是器物莫不精麗。於是議討乞伏熾磐。王買德諫曰:“明王之行師也,軌物以德,不以暴。且熾磐我之與國,新遭大喪,今若伐之,豈所謂乘理而動,上感靈和之義乎!苟恃眾力,因人喪難,匹夫猶恥為之,而況萬乘哉!”勃勃曰:“甚善。微卿,朕安聞此言!”

其年,下書曰:“朕之皇祖,自北遷幽、朔,姓改姒氏,音殊中國,故從母氏為劉。子而從母之姓,非禮也。古人氏族無常,或以因生為氏,或以王父之名。朕將以義易之。帝王者,系天為子,是為徽赫實與天連,今改姓曰赫連氏,庶協皇天之意,永享無疆大慶。系天之尊,不可令支庶同之,其非正統,皆以鐵伐為氏,庶朕宗族子孫剛銳如鐵,皆堪伐人。”立其妻梁氏為王后,子璝為太子,封子延陽平公,昌太原公,倫酒泉公,定平原公,滿河南公,安中山公。又攻姚興將姚逵於杏城,二旬,克之,執逵及其將姚大用、姚安和、姚利仆、尹敵等,坑戰士二萬人。

遣其御史中丞烏洛孤盟於沮渠蒙遜曰:“自金晉數終,禍纏九服,趙、魏為長蛇之墟,秦、隴為豺狼之穴,二都神京,鞠為茂草,蠢爾群生,罔知憑賴。上天悔禍,運屬二家,封疆密邇,道會義親,宜敦和好,弘康世難。爰自終古,有國有家,非盟誓無以昭神祇之心,非斷金無以定終始之好。然晉、楚之成,吳、蜀之約,鹹口血未乾,而尋背之。今我二家,契殊曩日,言未發而有篤愛之心,音一交而懷傾蓋之顧,息風塵之警,同克濟之誠,戮力一心,共濟六合。若天下有事,則雙振義旗;區域既清,則並敦魯、衛。夷險相赴,交易有無,爰及子孫,永崇斯好。”蒙遜遣其將沮渠漢平來盟。

勃勃聞姚泓將姚嵩與氐王楊盛相持,率騎四萬襲上邽,未至而嵩為盛所殺。勃勃攻上邽,二旬克之,殺泓秦州剌史姚平都及將士五千人,毀城而去。進攻陰密,又殺興將姚良子及將士萬餘人。以其子昌為使持節、前將軍、雍州刺史,鎮陰密。泓將姚恢棄安定,奔於長安,安定人胡儼、華韜率戶五萬據安定,降於勃勃。以儼為侍中,韜為尚書,留鎮東羊苟兒鎮之,配以鮮卑五千。進攻泓將姚諶於雍城,諶奔長安。勃勃進師次郿城,泓遣其將姚紹來距,勃勃退如安定。胡儼等襲殺苟兒,以城降泓。勃勃引歸杏城,笑謂群臣曰:“劉裕伐秦,水陸兼進,且裕有高世之略,姚泓豈能自固!吾驗以天時人事,必當克之。又其兄弟內叛,安可以距人!裕既克長安,利在速返,正可留子弟及諸將守關中。待裕發軫,吾取之若拾芥耳,不足復勞吾士馬。”於是秣馬厲兵,休養士卒。尋進據安定,姚泓嶺北鎮戍郡縣悉降,勃勃於是盡有嶺北之地。

俄而劉裕滅泓,入於長安,遣使遺勃勃書,請通和好,約為兄弟。勃勃命其中書侍郎皇甫徽為文而陰誦之,召裕使前,口授舍人為書,封以答裕。裕覽其文而奇之,使者又言勃勃容儀瑰偉,英武絕人。裕嘆曰:“吾所不如也!”既而勃勃還統萬,裕留子義真鎮長安而還。勃勃聞之,大悅,謂王買德曰:“朕將進圖長安,卿試言取之方略。”買德曰:“劉裕滅秦,所謂以亂平亂,未有德政以濟蒼生。關中形勝之地,而以弱才小兒守之,非經遠之規也。狼狽而返者,欲速成篡事耳,無暇有意於中原。陛下以順伐逆,義貫幽顯,百姓以君命望陛下義旗之至,以日為歲矣。青泥、上洛,南師之衝要,宜置游兵斷其去來之路。然後杜潼關,塞崤、陝,絕其水陸之道。陛下聲檄長安,申布恩澤,三輔父老皆壺漿以迎王師矣。義真獨坐空城,逃竄無所,一旬之間必面縛麾下,所謂兵不血刃,不戰而自定也。”勃勃善之,以子璝都督前鋒諸軍事,領撫軍大將軍,率騎二萬南伐長安,前將軍赫連昌屯兵潼關,以買德為撫軍右長史,南斷青泥,勃勃率大軍繼發。璝至渭陽,降者屬路。

義真遣龍驤將軍沈田子率眾逆戰,不利而退,屯劉回堡。田子與義真司馬王鎮惡不平,因鎮惡出城,遂殺之。義真又殺田子。於是悉召外軍入於城中,閉門距守。關中郡縣悉降。璝夜襲長安,不克。勃勃進據鹹陽,長安樵採路絕。劉裕聞之,大懼,乃召義真東鎮洛陽,以朱齡石為雍州刺史,守長安。義真大掠而東,至於灞上,百姓遂逐齡石,而迎勃勃入於長安。璝率眾三萬追擊義真,王師敗績,義真單馬而遁。買德獲晉寧朔將軍傅弘之、輔國將軍蒯恩、義真司馬毛脩之於青泥,積人頭以為京觀。於是勃勃大饗將士於長安,舉觴謂王買德曰:“卿往日之言,一周而果效,可謂算無遺策矣。雖宗廟社稷之靈,亦卿謀獻之力也。此觴所集,非卿而誰!”於是拜買德都官尚書,加冠軍將軍,封河陽侯。

赫連昌攻齡石及龍驤將軍王敬於潼關之曹公故壘,克之,執齡石及敬送於長安。群臣乃勸進,勃勃曰:“朕無撥亂之才,不能弘濟兆庶,自枕戈寢甲,十有二年,而四海未同,遺寇尚熾,不知何以謝責當年,垂之來葉!將明揚仄陋,以王位讓之,然後歸老朔方,琴書卒歲。皇帝之號,豈薄德所膺!”群臣固請,乃許之。於是為壇於灞上,僭即皇帝位,赦其境內,改元為昌武。遣其將叱奴侯提率步騎二萬攻晉并州刺史毛德祖於蒲坂,德祖奔於洛陽。以侯提為并州刺史,鎮蒲坂。

勃勃歸於長安,征隱士京兆韋祖思。既至而恭懼過禮,勃勃怒曰:“吾以國士征汝,柰何以非類處吾!汝昔不拜姚興,何獨拜我?我今未死,汝猶不以我為帝王,吾死之後,汝輩弄筆,當置吾何地!”遂殺之。

群臣勸都長安,勃勃曰:“朕豈不知長安累帝舊都,有山河四塞之固!但荊、吳僻遠,勢不能為人之患。東魏與我同壤境,去北京裁數百餘里,若都長安,北京恐有不守之憂。朕在統萬,彼終不敢濟河,諸卿適未見此耳!”其下鹹曰:“非所及也。”乃於長安置南台,以璝領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事。

勃勃還統萬,以宮殿大成,於是赦其境內,又改元曰真興。刻石都南,頌其功德,曰:

夫庸大德盛者,必建不刊之業;道積慶隆者,必享無窮之祚。昔在陶唐,數鍾厄運,我皇祖大禹以至聖之姿,當經綸之會,鑿龍門面辟伊闕,疏三江而決九河,夷一元之窮災,拯六合之沈溺,鴻績侔於天地,神功邁於造化,故二儀降祉,三靈葉贊,揖讓受終,光啟有夏。傳世二十,歷載四百,賢辟相承,哲王繼軌,徽猷冠於玄古,高范煥乎疇昔。而道無常夷,數或屯險,王桀不綱,網漏殷氏,用使金暉絕於中天,神轡輟於促路。然純曜未渝,慶綿萬祀,龍飛漠南,鳳峙朔北。長轡遠馭,則西罩崑山之外;密網遐張,則東亘滄海之表。爰始逮今,二千餘載,雖三統迭制於崤、函,五德革運於伊、洛,秦、雍成篡殺之墟,周、豫為爭奪之藪,而幽朔謐爾,主有常尊於上;海代晏然,物無異望於下。故能控弦之眾百有餘萬,躍馬長驅,鼓行秦、趙,使中原疲於奔命,諸夏不得高枕,為日久矣。是以偏師暫擬,涇陽摧隆周之鋒;赫斯一奮,平陽挫漢祖之銳。雖霸王繼蹤,猶朝日之升扶桑;英豪接踵,若夕月之登濛汜。自開闢已來,未始聞也。非夫卜世與乾坤比長,鴻基與山嶽齊固,孰能本枝於千葉,重光於萬祀,履寒霜而逾榮,蒙重氛而彌耀者哉!

於是玄符告征,大猷有會,我皇誕命世之期,應天縱之運,仰協時來,俯順時望。龍升北京,則義風蓋於九區;鳳翔天域,則威聲格於八表。屬奸雄鼎峙之秋,群凶岳立之際,昧旦臨朝,日旰忘膳,運籌命將,舉無遺策。親御六戎,則有徵無戰。故偽秦以三世之資,喪魂於關、隴;河源望旗而委質,北虜欽風而納款。德音著於柔服,威刑彰於伐叛,文教與武功並宣,俎豆與干戈俱運。五稔之間,道風弘著,暨乎七載而王猷允洽。乃遠惟周文,啟經始之基;近詳山川,究形勝之地,遂營起都城,開建京邑。背名山而面洪流,左河津而右重塞。高隅隱日,崇墉際雲,石郭天池,周綿千里。其為獨守之形,險絕之狀,固以遠邁於鹹陽,超美於周洛,若乃廣五郊之義,尊七廟之制,崇左社之規,建右稷之禮,御太一以繕明堂,模帝坐而營路寢,閶闔披霄而山亭,象魏排虛而岳峙,華林靈沼,崇台秘室,通房連閣,馳道苑園,可以陰映萬邦,光覆四海,莫不郁然並建,森然畢備,若紫微之帶皇穹,閬風之跨后土。然宰司鼎臣,群黎士庶,僉以為重威之式,有闕前王。於是延王爾之奇工,命班輸之妙匠,搜文梓於鄧林,采繡石於恆岳,九域貢以金銀,八方獻其瑰寶,親運神奇,參制規矩,營離宮於露寢之南,起別殿於永安之北。高構千尋,崇基萬仞。玄棟鏤榥,若騰虹之揚眉;飛檐舒咢,似翔鵬之矯翼。二序啟矣,而五時之坐開;四隅陳設,而一御之位建。溫宮膠葛,涼殿崢嶸,絡以隋珠,綷以金鏡,雖曦望互升於表,而中無晝夜之殊;陰陽迭更於外,而內無寒暑之別。故善目者不能為其名,博辯者不能究其稱,斯蓋神明之所規模,非人工之所經制。若乃尋名以求類,蹤狀以效真,據質以究名,形疑妙出,雖如來、須彌之寶塔,帝釋、忉利之神宮,尚未足以喻其麗,方其飾矣。

昔周宣考室而詠於詩人,閟宮有侐而頌聲是作。況乃太微肇制,清都啟建,軌一文昌,舊章唯始,鹹秩百神,賓享萬國,群生開其耳目,天下詠其來蘇,亦何得不播之管弦,刊之金石哉!乃樹銘都邑,敷贊碩美,俾皇風振於來葉,聖庸垂乎不朽。其辭曰:

於赫靈祚,配乾比隆。巍巍大禹,堂堂聖功。仁被蒼生,德格玄穹。帝錫玄珪,揖讓受終。哲王繼軌,光闡徽風。道無常夷,數或不競。金精南邁,天輝北映。靈祉逾昌,世葉彌盛。惟祖惟父,克廣休命。如彼日月,連光接鏡。玄符瑞德,乾運有歸。誕鍾我後,應圖龍飛。落落神武,恢恢聖姿。名教內敷,群妖外夷。化光四表,威截九圍。封畿之制,王者常經。乃延輸、爾,肇建帝京。土苞上壤,地跨勝形。庶人子來,不日而成。崇台霄峙,秀闕雲亭。千榭連隅,萬閣接屏。晃若晨曦,昭若列星。離宮既作,別宇雲施。爰構崇明,仰準乾儀。懸薨風閱,飛軒雲垂。溫室嵯峨,層城參差。楹雕虬獸,節鏤龍螭。瑩以寶璞,飾以珍奇。稱因褒著,名由實揚。偉哉皇室,盛矣厥章!義高靈台,美隆未央。邁軌三五,貽則霸王。永世垂節,億載彌光。

勃勃性凶暴好殺,無順守之規。常居城上,置弓劍於側,有所嫌忿,便手自殺之,群臣忤視者毀其目,笑者決其脣,諫者謂之誹謗,先截其舌而後斬之。夷夏囂然,人無生賴。在位十三年而宋受禪,以宋元嘉二年死。子昌嗣偽位,尋為魏所擒。弟定僭號於平涼,遂為魏所滅。自勃勃至定,凡二十有六載而亡。

史臣曰:赫連勃勃犭熏醜種類,入居邊宇,屬中壤分崩,緣間肆慝,控弦鳴鏑,據有朔方。遂乃法玄象以開宮,擬神京而建社,竊先王之徽號,備中國之禮容,驅駕英賢,窺窬天下。然其器識高爽,風骨魁奇,姚興睹之而醉心,宋祖聞之而動色。豈陰山之韞異氣,不然何以致斯乎!雖雄略過人,而兇殘未革,飾非距諫,酷害朝臣,部內囂然,忠良捲舌。滅亡之禍,宜在厥身,猶及其嗣,非不幸也。

敗亡原因

大夏政權的主要經濟支柱,就是掠奪,總以各種理由與藉口對四鄰發動戰爭以掠奪地盤和財物,雖然據有了廣袤的土地來畜養牲口,但還是支撐不了連年的戰爭消耗。因此發動戰爭愈多,國力下降愈多。