基本介紹

“多餘人”一詞源自19世紀的俄羅斯文壇,是對當時一種

文學典型的命名。他們屬於貴族知識分子,但既不滿足於自己的上流社會,又不能跳出這種生活的小圈子與人民結合,所以在他人看來就成了社會上“多餘”的人。“多餘人”具有一些共同的特徵:多數出身於沒落的名門望族,素受文化教養,不為官職錢財所利誘;也能看出現實生活中的某些弊病和缺陷,在反動專制和農奴制下深感窒息。他們雖有變革現實的抱負,但缺少實踐。他們生活空虛,性格軟弱,沒有向貴族社會抗爭的勇氣,只是用憂鬱、彷徨的態度對待生活,在社會上無所作為。所以,我國高校的大部分《外國文學史》教材中說,了解“多餘人”形象,“有助於人民認識

沙俄專制制度的罪惡,也能幫助讀者洞察到貴族

青年知識分子身上的嚴重缺陷。”

代表人物

最早是在普希金的《

葉甫蓋尼·奧涅金》里的主人公“

奧涅金”身上體現的,在某種意義上可以說是“多餘人”的鼻祖,而這一形象真正的廣為流傳是在

屠格涅夫1850年發表的中篇小說《多餘人日記》之後才更加深入人心的。之後又有

赫爾岑《誰的罪過》中“別爾托夫”,萊蒙托夫《

當代英雄》中的“畢巧林”,屠格涅夫《

羅亭》中的“羅亭”,

岡察洛夫《奧博洛莫夫》中“奧博洛莫夫”等。

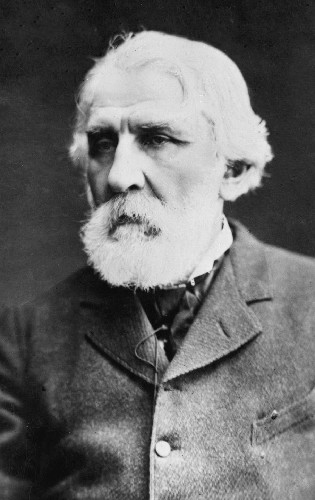

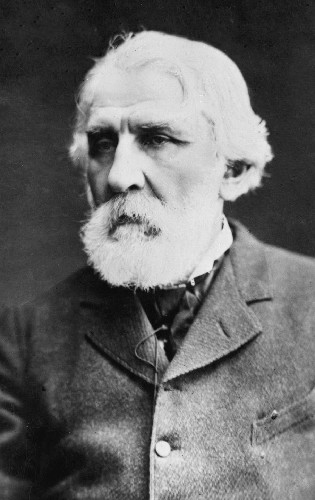

赫爾岑

赫爾岑 屠格涅夫

屠格涅夫 普希金

普希金 岡察洛夫

岡察洛夫 萊蒙托夫

萊蒙托夫國內形象

無獨有偶,在中國二三十年代的文學史上,也出現過這樣一批類似的“多餘人”形象。這是很正常,很必然的。一則,本世紀二三十年代的中國,其社會背景與19世紀的俄國有相似之處,階級矛盾尖銳,國家暗無天日,民族日趨衰亡,人們渴望變革,以打破這種悲觀的現狀;二則,中國的“多餘人”們的特徵,也是屬於中、上層知識分子(包括小資產階級知識分子、地主大家族子弟等),有才識、有個性,對現狀不滿,欲圖振興卻又看不到出路,因而內心矛盾、衝突;三則,在一些作家們作品中的“多餘人” 角色身上,未嘗不存在作者自己的影子。這與俄國文壇也是不謀而合的。不少作家們聲稱,他們的小說就是他們本人的準“自傳”。作家與角色都是貴族知識分子,既有自己在才學、人品方面的諸多優點,同時又難免有思想上、階級上、時代上的局限與不足。作家儘管在認識上要高於角色,但其本質是一樣的,他們“哀其不幸,怒其不爭”,滲透著自己的愛憎情感與對未來的追求、願望。當他們對自己筆下的人物由欣賞走向批判時,他們就算是跳出了自己階級、身份局限上的藩蘺,走向了新生。

中國二三十年代文學史上的幾個主要“多餘人”形象是:

魯迅筆下的涓生、

巴金筆下的覺新、

柔石筆下的肖澗秋、

葉聖陶筆下的倪煥之、

曹禺筆下的

周萍等等。

涓生

魯迅的第二部小說集《彷徨》,收入了他在1924至1925年創作的11個短篇小說。其中的一些篇什,多適應當時文化界階級分化的形勢,對幾個接受了民主思想的知識分子進行探索,描述其痛苦與掙扎,也反映其在個人奮鬥路途上的破產。但魯迅畢竟是魯迅,他筆下的這些人物並不完全等同於一般資產階級、小資產階級知識分子的自我表現。他們是革命陣營中首先覺悟的部分,但其個人抗爭是軟弱無力、一事無成的。其個人解放並不能離開社會解放單獨完成。《彷徨》比起《吶喊》來儘管多了些憂鬱的情緒,但筆法更冷峻,現實主義的力度更深刻,對於舊社會的分析與批判也更成熟、內在了。

魯迅

魯迅當

挪威現實主義劇作家

易卜生的作品《

娜拉》傳至中國以後,在“五四”時期的中國引起過長時期的強烈的社會反響。人們開始熱烈討論愛情、婚姻等重大問題。為此,魯迅撰寫了《娜拉出走之後》等一系列文章,提出了自己的正確觀點。此外,他還創作了他一生中唯一的愛情題材小說——《傷逝》,具體、生動地回答了大家:在當時的中國,獲得了愛情自由以後,一切問題就都解決了嗎?不!絕對不可能!單有成功的婚姻還遠遠不夠,只有消滅舊禮教,打破舊制度,才能達到持久的幸福。《傷逝》的主人公涓生,在他與子君達到個性解放與

婚姻自由的目的,勇敢地衝出舊家庭、建立新家庭後,他們原以為從此美滿順利,結果一系列現實問題馬上出來了:子君妄圖扯緊涓生的衣角走路,讓小家庭生活麻痹他的意志;當失業的打擊到來時,子君就無以自處了。涓生起初還是有思想、有追求的,急於“救出自己”,視子君為

累贅,想甩掉她。就這樣,愛情瀕臨破滅的邊緣,最終兩人不得不分手。子君回到自己家裡以後,性格懦弱的她,因受不了父親的

嚴威與旁人的冷眼,不久即鬱郁而死。為此,涓生陷入了深深的悔恨和悲哀當中。他彷徨,探索。然而,新的出路又在哪裡呢?他仍然迷惘。小說把批判寄托在事實的描述和感情的抒發里。魯迅既以人物的遭逢來譴責社會的壓力,同時又對知識分子的弱點進行了深入的剖析。

在《彷徨》中,魯迅還描繪了另外兩個“多餘人”形象。《

在酒樓上》中的呂緯甫,本來也是個有理想、有作為的青年;可是,在幾經波折之後,便變成了一個“敷敷衍衍,模模糊糊”的人士,把他的精力與時間消耗在那些沒有意義的事情上面,既然不能自拔,也便失去了一切決斷的能力與戰鬥的意志。《

孤獨者》中的魏連殳,曾經是個掛著“新黨”頭銜的赫赫人物,所以黑暗社會給予了他很大的打擊,弄得他承受流言與失業的威脅,幾乎要到挨餓、乞討的卑下地步。結果他不得不向惡勢力妥協,做了一

箇舊軍閥(師長)的顧問,躬行“先前所憎惡、所反對的一切”,並且以一種憤懣無奈的心情與玩世不恭的態度來對待人生,對待社會,最後帶著強烈的精神創傷,寂寞無助地死去。《

在酒樓上》與《孤獨者》反映了革新勢力與傳統勢力間的尖銳對立,瀰漫著革命退潮時期的沉重歷史氣氛。魯迅以無比激憤的心情,描寫角色悲慘的遭遇與強大的痛苦,同時無情批判了他們性格上的弱點。對於教育知識分子認識自己的處境,拋棄舊的生活道路,這無疑是很有現實意義的。

覺新

《家·春·秋》是

巴金的代表作,由3部連續性長篇小說組成,作者稱之為“

激流三部曲”。尤其第一部《家》最為光彩奪目。它創作於30年代初,描寫了發生在20年代初四川成都一個高姓大家族中的故事。其中,覺新是作者刻畫得形象最豐滿的一個典型。他思想矛盾、性格複雜,是

中國現代文學史上最成功的“多餘人”之一。作為同樣的一位青年,他也曾為新思潮所觸動,偶有奮發進取、希求新貌的一面;他善良,正直,儘管他自己不想作封建家族的叛逆者,卻保護了他那些敢於反抗與鬥爭的弟妹們。但更重要的是,由於背著因襲的重擔,長期接受的封建正統教育,以及長房長孫(“大少爺” )的地位,使他對舊家庭、舊制度一直抱著幻想,留戀難捨。覺新性格懦弱,缺乏“新生”的勇氣和力量,面對封建惡勢力的重重壓迫,他一方面悲痛傷感,另一方面又無可奈何,只得

逆來順受,得過且過。他既成了舊制度的犧牲品,同時又不斷充當著舊制度的維護者。對此,作者批判和否定了覺新屈從於封建勢力的“作揖哲學”、“

無政府主義”,同時,對他內心中的矛盾與痛楚又寄予了應有的同情。

巴金在該小說中還塑造了另一個形象——“新人”

覺慧,他是覺新的弟弟,敢作敢為,積極革命,並將他與覺新形成鮮明對比,告訴讀者這樣一個道理:如果對舊制度、舊勢力遷就妥協,就必定會成為舊制度、舊勢力的犧牲品與殉道者;只有擺脫其羈絆,奮起抗爭,青年人才能爭得“ 美麗的青春”。

巴金

巴金肖澗秋

肖澗秋是又一個典型的中國現代“多餘人”。他是小說《二月》的男主人公。《二月》是《

左聯五烈士》之一、魯迅極為賞識的

青年作家柔石的代表作,出版於1929年11 月,反映了

大革命時期浙江省偏遠鄉鎮的生活。作品通過描寫肖澗秋的生活經歷和遭遇,再現了

舊中國的小資產階級知識分子在動盪不安時代里的苦悶、彷徨與探索。自師範學校畢業以後,肖澗秋長期在外漂泊奔波達6年之久,幾乎跑遍了大半箇中國;等到他實在覺得厭倦了,便來到一個名叫

芙蓉鎮的小地方,希圖過一種安靜的生活。然而,芙蓉鎮並非“世外桃源”,缺乏寧靜與平和,肖澗秋很快就被捲入了其矛盾鬥爭的漩渦當中,他對自己在大革命中犧牲的老同學的妻子兒女分外同情,預想用個人的努力來救助文嫂一家,以改變孤苦善良者的不幸處境。結果,這遭到了一些別有用心的歹人與愚昧冷漠的俗人的誹謗、攻擊和鄙視、不解。同時,他與陶嵐的自由戀愛,也引起了有些人的嫉妒和仇恨。最終,孤兒的夭亡、文嫂的自盡,給了肖澗秋深重的打擊;他無力改變現實,又不願意隨波逐流,於是不得不逃離芙蓉鎮,一走了之。肖澗秋是一個“極想有為,懷著熱愛,而有所顧惜,過於矜持”的人,是一個游離、彷徨於大革命時代的青年知識分子典型。他終於沒有成為一枚齒輪,只好還原為一粒石子。柔石通過主人公的失敗和幾種知識分子傾向的描繪,揭露了當時的黑暗社會現實,同時在客觀上也對脫離現實的人道主義與個人奮鬥進行了否定,讓人們由此“照見自己的姿態”,去思考與探求人生道路。《二月》受到過魯迅先生的好評,對其相當不錯的思想價值與藝術水平給予了充分肯定。當然,它也存在一些缺點:對肖澗秋的同情過多,而對他身上的消極成分剖析不夠深,情感有些低沉,也沒能給知識分子們指出一條新的出路來。

朱勝雨

柔石的另一部作品《舊時代之死》中,還塑造了一位“多餘人”形象—— 朱勝雨。長篇小說《舊時代之死》初稿寫成於1926年春夏,1929年8月經魯迅推薦而得出版。它描寫“一位落在時代的熔爐中的青年,8天內所受的‘熔解生活’的全部經過”。作者“收拾青年們所失落著的生命的遺恨,結構成這部小說”。其主人公朱勝y ǔ@①原來就是一個熱情洋溢、富有抱負的青年,由於乃父去世,他的家道衰落,導致他失學、失業,甚至病倒,精神上陷入了痛苦的深淵。他也由此看穿了社會“殘暴與專橫的輾轉、黑暗與墮落的代替、敷衍與苟且的輪流”的真面目,故而憎惡它,想對它發起抗爭。但是,朱勝yǔ@①又缺乏抗爭的勇氣和力量,看不到光明的彼岸,於是深感壓抑、痛苦與彷徨。“一種舊的力壓迫他,欺侮他;一種新的力又引誘他,招呼他。他對於舊的力不能反抗,對於新的力又不能接近,他只是在憤恨和幻想中,將蛻化了他的人生;在貧困和頹廢中流盡了他一生的淚”。後來朱勝yǔ@①回到了自己的家鄉,住在尼姑庵里,並把其中的尼姑奉作精神的母親,皈依她所提倡的“一切皆空”的人生哲學。他堅決反對封建包辦婚姻,所以當得知朱婚妻自盡以後,他內疚、絕望、厭世,最後只好也服毒自殺了。這部小說展示了一些資產階級知識分子,在動盪黑暗的大革命年代,既無勇氣與決心投入民眾的革命洪流,又不願與舊社會同流合污,因而猶豫、徘徊、悲觀、絕望,最終歸於毀滅。在其《自序》中,作者宣告:“我是意識地野心地掇拾青年的苦悶與呼合,湊合青年的貧窮與忿恨;我想表現著‘時代病’的傳染與緊張。” 作者把朱勝yǔ@①看作是“這個時代的象徵”,並“寄希望這舊時代,同他倆一同死亡”。對主人公的不幸遭遇,作者寄予了深切的同情;可是,對他的脆弱、悲觀和厭世,作者也作了毫不留情的批判。柔石在作品中揭露和控訴舊時代的罪惡的同時;還通過主人公自殺前的吶喊等形式,透露出對美好理想的憧憬和對革命前程的探求。小說《舊時代之死》儘管仍存在基調低沉等缺點,但對於當時“站在新時代台前奮鬥,或隱在舊時代幕後掙扎的朋友們”,都是有一定的啟發與教育作用的。它曾得到過魯迅先生的好評,稱它“總算是一部……優秀之作。”

倪煥之

葉聖陶筆下的倪煥之是第4個重要的“多餘人”。《

倪煥之》曾被

茅盾稱為二三十年代中國文壇的“扛鼎之作”。它以國小教師倪煥之的生活經歷作為線索,形象地再現了 “

辛亥革命”、“五四運動”、“

五卅運動”、

上海工人第三次武裝起義、大革命失敗等重大歷史事件的真實面貌。倪煥之是個既有時代特徵,又有鮮明個性的小資產階級知識分子,在對待教育與革命的關係上,他始終站在超政治超階級的立場,將兩者對立起來,而陷入了

唯心主義二元論的泥淖。由於受辛亥革命的啟蒙,倪煥之萌發了初步的民主革命思想。同時,他還受到了教育至上的

改良主義思想影響。他與蔣冰之合搞“革新教育”,就是企圖以教育改造社會、代替革命。“五四運動”的狂潮把他從家庭、學校推入了社會,使他認識到了自己鄙視政治、脫離實際、“教育至上”的嚴重錯誤。他開始把教育同革命聯繫起來,要求自己“做個革命的教師”。但是,由於仍然沒有脫離二元論的窠臼,他始終把教育與革命等量齊觀,認為教育是革命的主要內容,甚至是“憑藉”。“五卅運動”中,他的思想有了一次飛躍,肯定了工農的偉大作用,喻其為“萬古煌耀的太陽”,而他自己,“飛行的終點正就是這個太陽”。在

上海工人第三次武裝起義中,倪煥之身上具有了更多的政治色彩,成了

左派革命黨人,一個激進的革命者。然而,他腦海中潛伏的“教育至上”觀並未得到徹底清算,不時阻礙著他的進步;當工人起義進入白熱化階段後,他卻閉起門來起草鄉村教育計畫,將發展鄉村師範當作一帖 “能收百效的藥”。而當起義勝利之日到來時,他依舊固步自封,沒想到要從根本上推翻舊制度,摧毀舊教育,而僅僅對原有的教育體系作些措施、方式上的細枝末節改革,也便暴露了其

改良主義的危害性與反動性,因此,到了小說末尾,與蔣介石磨刀霍霍撲向工農政權與共產黨人,

第一次國內革命戰爭慘遭失敗之際,倪煥之一下子墮入了苦悶的深淵,消沉、頹廢,對前途喪失信心與希望,鬱郁病死,結束了自己年輕的一生。倪煥之的人生故事,體現了中國的小資產階級知識分子在追求真理、走向革命的歷程中,其艱難、曲折、複雜。同時,讀者也可以從中看出歷史潮流對一個人的有力影響。倪煥之的身上包含有作者葉聖陶的一些影子。作品對他昔日所搞的“革新教育”破產的描寫、“教育至上”思想的批判,實際上也就同作者本人過去的某些

改良主義認識作了徹底的否定、摒棄、清算。所以,這部小說是不同尋常的。

葉聖陶

葉聖陶 周萍

第5大中國“多餘人”形象是曹禺劇本《雷雨》中的

周萍。《雷雨》是曹禺在1933年創作的第一部劇本,這也是作者的代表之作,它反映了在北方都市裡大資本家

周朴園家中矛盾、複雜的人際關係。劇中的周萍是一個悲劇式人物。他是周朴園的長子,按理說應該成為家裡的寵兒、周朴園事業上的當然繼承人。然而不幸的是,他只是周朴園與當年周家侍女

魯侍萍的私生兒,生活在沒有母愛、只有父嚴的家庭中。儘管他在物質上養尊處優、吃穿不愁,但在精神上則是十分的蒼白,空虛、苦悶、壓抑。他的出身、教養和生活環境,造就了他自私、虛偽、玩世不恭卻又猶豫怯懦的極其矛盾、複雜的性格。這種性格表現在各個方面:一方面他竭力要維護父親的尊嚴與威信,維護父親親手建立起來的“最圓滿、最有秩序”的家族利益;另一方面他又詛咒父親、詛咒家庭,並且以其不軌行為直接破壞父親的聲望,損害周家的利益。為填補精神上的空虛,他一時感情衝動,占有了自己的後母

繁漪,乃鑄大錯。可是,為了自救,為了尋找新的刺激,他又將繁漪遺棄,卻把同母異父的妹妹四鳳給誘騙了,陷入更加無法自拔的苦悶的深淵。他企圖繼承乃父的衣缽,但又缺乏乃父那種創業的意志、魄力與手腕。他雖然沒有資產階級興家立業時的“雄心”,卻有其荒淫無恥、貪圖享樂的劣根性,還有封建沒落時期的頹廢和消沉。他雖然有重新開始另一種生活的願望,卻不幸生活在封建勢力已日薄西山、行將就木,而資產階級亦日益腐朽、軟弱無力的衰亡時代。這個時代,絕不會給他提供任何改良現況的物質與精神力量,只是以他的滅亡而告終。正如作者所云,他不過是一個“美麗的空形”,一個沒有生命價值的

紈絝子弟。

周萍是其父親

周朴園罪惡的產物,同時也是周朴園罪惡的延續與代價。故作者曹禺在《雷雨·序》中寫道,他創作這部劇本,就是為了“發泄著被壓抑的憤懣,毀謗著中國的家庭和社會”。

曹禺

曹禺中國現代文學史上的“多餘人”典型,主要就是涓生、覺新、肖澗秋、

倪煥之、周萍這5個。從涓生到周萍,我們同樣可以看出,由於社會越來越黑暗,矛盾越來越激烈,“多餘人”也變得越來越羞恥、可惡。這與俄羅斯的同類現象的發展軌跡,簡直如出一轍!此外,前文提到的魏連殳、呂緯甫、朱勝yǔ@①3個,也是相當重要的“多餘人” 形象。在下文中,筆者想再談及幾個較重要的人物。

茅盾的早期作品,創作於1927年前後的《蝕》三部曲,是由《幻滅》、《動搖》、《追求》3箇中篇小說組成。其中的《追求》描寫了大革命失敗後一批從革命隊伍中游離出來的青年知識分子(包括“大時代中一小卒”張曼青、“半步主義者”王仲昭,以及

曹志、章

秋柳等人)的生活、思想與精神狀態。他們在

白色恐怖之下,苦悶、彷徨。可是,他們仍不甘心消極,還要繼續努力,希圖對社會有所貢獻;但由於沒有正確思想的引導,其追求就帶有很大的盲目性,不得不處處受阻。他們都是人生的迷途者,其命運必然是可悲之極,或消沉厭世,或盲目亂闖,或任性放蕩,或自甘墮落,而演繹出一幕幕“幻滅”的悲劇來。

郁達夫小說《沉淪》(1921年出版)的主人公“他”也是一個“多餘人”典型。“ 他”作為中國留日學生,性格憂鬱孤癖,同時又

多愁善感、內心自卑,甚至有變態情結。這個“弱國子民”淪落在異國他鄉,在強烈的民族歧視氣氛中,他那強烈的愛情要求又遭到壓抑和扭曲,因而失望、憂傷、羞怯、悲哀,最終發展為

性變態。“他”先是手淫——“被窩裡犯的罪惡”,繼而偷窺旅館主人的女兒洗澡,去野外偷聽男女幽會時的私語,直到本人跨進妓院,結果是投海自殺。“他”始終覺得周圍的人都在懷著惡意把眼光射到他的背脊上,瞧不起他,故而感到十分孤寂。而這都是因為他是中國人。他在心裡喊道:“中國呀中國,你怎么不富強起來,我不能再隱忍過去了”。在最後投海自殺時,他又運眺祖國方向,撕心裂肺地喊道:“祖國呀祖國,我的死是你害我的!你快富起來!強起來吧!你還有許多兒女在那裡受苦呢!”分明是作者本人在喊,而非一個變態患者。作品洋溢著強烈的愛國主義情懷,反映民族歧視心理給主人公造成的巨大精神創傷。但是,更重要的還是主人公自己性格上的矛盾、衝突,這不能不說是基於其小資產階級知識分子的本質在認識上的局限性。“他”身上包含著作者郁達夫突出的“自傳”色彩。郁達夫在創作完《沉論》之後還回憶它說:“人生從十八九到二十餘,總是要經過一個浪漫的抒情時代的,當這時候,就是不會說話的啞鳥,尚且要放開喉嚨來歌唱,何況乎感情豐富的人類呢?我的這抒情時代,是在那荒淫殘酷、軍閥專政的島國里過的。眼看到故國的

陸沉,向受到異鄉的屈辱,與夫所感所思,所經歷的一切,剔括起來沒有一點不是失望,沒有一處不是憂傷,同初喪了夫主的少婦一般,毫無氣力,毫無勇毅,哀哀切切,悲鳴出來的,就是那一卷當時很惹起了許多非難的《沉淪》”(見《懺余獨白》)。

鄭振鐸早期的短篇小說《淡漠》(1923年)很有些近似於魯迅的《傷逝》。一對“ 五四”時代的青年學生文貞與芝清,因志同道合而實行自由戀愛,並各自擺脫了原有婚姻的束縛。但是,由於他倆彼此對“

人生目的”的看法、態度各不相同,再加上文貞把戀愛看得超過了一切,太過理想化,必定釀成最後的悲劇。其同居的開始,亦正是其分手的起點。《男方芝清》經過生活的磕碰,變得現實、世故、隨波逐流起來。對此,文貞深表不滿,由摯愛他而淡漠、消極、悲觀,以至於幻滅。這時她認為:他倆已生活在 “兩個絕不相同的思想世界上”了,分手不可避免。

沙汀創作於“抗日戰爭”期間的長篇小說《困獸記》,大規模地反映了國統區後方知識分子的生活與遭遇,描寫他們蝸居於四川某

小城鎮中,在時局扭轉後的苦悶、抑鬱、憤怒和追求。一位從前線歸來的舊友喚起了他們抗戰初期宣傳抗日的熱情;但當他們重新籌備演劇活動時,卻因為不容於反動當局而歸之失敗。小說以此情節為主線,還穿插著因生活苦悶而發生的愛情糾葛。在這群小知識分子身上,同樣存在著濃濃的“多餘人”性格:雖然希望有所作為,但終因力量弱小,並且內心彷徨,結果一事無成,縱使有激情,如果缺乏實幹精神,優柔寡斷,脫離民眾,而又眼高手低,豈非徒留笑料?

總之,通過以上眾多“多餘人”形象的分析,我們可以看到,在二三十年代的

中國文學史上,由於時代背景類似,由於作家們自己的出身、經歷、思想也相近,創作出了一批與19世紀俄羅斯文壇的“多餘人”典型大同小異的文學形象來。如果要再深入分析,他們之間在產生、表現、結局上尚有些許的差別,而各個人物也有具體的不同;但是,在更多方面,他們還是出入不大的。中國的現代作家們從

俄羅斯文學中得到啟發,汲取精華,為我國的文學事業作出了其傑出的貢獻。這一批光彩奪目的“多餘人”典型,在整箇中國現代文學史上的人物長廊中都占據著比較重要的地位。

典型形象

“多餘人”形象的五個主要典型是:

葉甫蓋尼

葉甫蓋尼·奧涅金,(普希金同名小說中的主人公)是第一個也是最重要的一個“多餘人”,他厭惡首都

彼得堡的世俗社交生活,來到了氣息清新的鄉村。他拒絕了外省地主的女兒達吉雅娜的愛情,又在決鬥中槍殺了自己的摯友連理斯基。待他象

拜倫一樣從各地漫遊歸來,在彼得堡再次同達吉雅娜邂逅相逢,反過來向達吉雅娜求愛時,此時,已成為社交界貴婦人的對方卻拒絕了他。

奧涅金既憤世嫉俗,同時又遠離人民,空虛無為。

別里托夫

別里托夫,(赫爾岑小說《

誰之罪》的主人公)本來有著“卓越的才能”和“偉大的抱負”,“對一切美好的事物都敞開著心扉” ,但一旦進入社會,就處處碰壁,而被迫成為“多餘”的人。

畢巧林

畢巧林(萊蒙托夫《

當代英雄》的主人公)是一名貴族軍官,天資聰穎,才智出眾,對由當時環境支配下的那種空虛無聊生活感到失望,但又沒法擺脫,因此苦悶彷徨,甚至玩世不恭。“狂熱好動 ”與“人格分裂”是他的兩大個性。作為第二代“多餘人”,畢巧林比奧涅金更有才能,因而其悲劇性也更深刻。

羅亭

羅亭,(

屠格涅夫同名小說的主人公)聰明、熱忱、好思想、善辭令,嚮往真理、憧憬未來;但由於當時的社會條件,加之本人脫離人民、缺乏毅力,他無論是在社會事業上還是在愛情事業上都碰了壁,遭到慘敗。絕望之餘,他只好承認自己的“無用”與“多餘”,“生來就是無根的浮萍”,最後默默地在1848年6月巴黎墓戰中犧牲了,臨死前手裡還拿著一面紅旗。羅亭的最大特點是“

誇誇其談”,“坐而論道”,缺乏實幹精神。

洛摩夫

奧勃洛摩夫,(岡察洛夫同名小說的主人公)是最後一個“ 多餘人”典型,尤其齷齪不堪。他雖說生性善良、頗有教養,但由於祖傳的莊園領地和 300多個農奴供其享用,故無憂無慮,無所事事,天長日久便失去了意志和興趣,養成了悠閒散漫、好吃懶做的習慣。他害怕任何變動,無論友誼、愛情都沒法使他振作,只知道成天躺在沙發上,直到最後默默地離開人世。作者通過這個人物反映了當時俄國生活的停滯,以及社會上要求變革現狀的願望。

用作家們自己的話來說,“多餘人”群像是“既非孔雀,又非

烏鴉”的中間人物。他們既有缺點,又有優點;而且他們的缺點除了與他們自己思想、階級上的局限性有關外,更多的還是他們所處時代的局限性。從葉甫蓋尼·奧涅金到奧勃洛摩夫,整個俄國社會越來越腐敗,這是其背景;而諸“多餘人”形象越來越齷齪便是其表現了。所以,作家們通過這些人物主要是反映現實的黑暗,希望改變現實,扭轉時局。

名詞來源

“多餘人”這一名稱最早出現在

屠格涅夫的《多餘人日記》中,後來被俄羅斯文學界和批評界用來稱謂具有類似

奧涅金的性格氣質和歷史命運的那一部分貴族知識分子。“多餘人”之“多餘”是指貴族知識分子相對於當時社會生活的關係而言,他們具有思考能力,智慧過人,但卻無法脫離他們委身於其中的社會現實並採取行動,或者,按照

赫爾岑所說,他在其所安身立命的環境中是“多餘的人,他並不具有從這種環境中脫身出來的一種堅毅性格的必要力量”。他們受到

資產階級民主思想的啟蒙,善於獨立思考,對社會、生活都有自己獨到的見解,都試圖發現生活的真理和尋找內心的和諧與自由,但是卻屢屢受挫,以至於無法適應現實生活而被現實生活拒之門外。

“多餘人”之所以會“多餘”,是由當時的時代特徵和知識分子自身的特點決定的。19世紀上半葉的俄羅斯正處在一場風起雲湧的社會變革之中,歐洲資產階級民主革命的浪潮席捲俄羅斯,特別是1812年

衛國戰爭和1813至1814年的俄軍西征對俄國的發展產生了深遠的影響。青年貴族軍官接受了歐洲的民主思想,又在西征中親眼看到了西方先進的文明、民主的制度和發達的

生產力。在他們的影響下,貴族知識分子紛紛成立自己的組織團體,普遍對俄國社會的現狀表示不滿,並開始探索新的發展道路。12月黨人起義的失敗使貴族知識分子社會變革的熱情消退,

沙皇政府則變本加厲地加強控制。在這一動盪的歷史過程中,貴族知識分子始終充當著這個時代的思考者和領路人的角色,試圖喚醒俄國人的自我意識和獨立精神。他們向來喜歡追問“誰之罪”和“怎么辦”,因為他們“固有一種高度的社會責任感……追求精神理想,不滿足於平庸的物質生活”。他們總是幻想用自己的知識和思考去解決社會現實中的種種實際問題,但結局往往是不幸和無可奈何。這種特點決定了俄羅斯貴族知識分子彩虹般美好理想和生活現實之間的巨大落差,也就是“多餘人”之“多餘”的根源。所以,

車爾尼雪夫斯基指出,當貴族知識分子的軟弱、猶豫不決和無力積極干預生活成為社會前進的障礙時,具有清醒的理智和實踐能力的平民知識分子就取代了他們。由此可見,時代特徵和俄羅斯貴族知識分子的特點共同促成了“多餘人”作為客觀人物的出現,而“作家只不過反映了生活中客觀存在的一種典型罷了”。所以,19世紀的“多餘人”是當時的俄羅斯社會現實與貴族知識分子之間衝突的結果,是俄羅斯貴族知識分子對現實生活進行的一種反應方式,是他們在那種社會歷史背景之下的1種生存狀態,體現了現實主義作家對當時時代特徵和人物特點的理解與把握。

作品背景

20世紀的俄羅斯步入了一個新的歷史紀元——蘇聯。從20年代中期開始,俄國人民便處在動盪的政治旋渦之中,在史達林模式的一言堂意識形態話語的高壓下,失去了個性、自由和思想。之後,在漫長的幾10年間,大部分俄羅斯知識分子都經歷了短暫的欣喜、彷徨與懷疑、失望與痛苦,最終選擇的是逃亡或精神的放逐。面對一元化語境,背負社會責任和歷史

十字架的俄羅斯創作知識分子要用自己的作品說話。作家們讓筆下的主人公成為知識分子,成為“把自己放在人、人類、民族、人民、無產階級、生物或其他類似存在的位置上的思想家”,讓他們依靠自己淵博的知識來分析、思考、領悟、改變這個世界。

人們驚喜地發現,“多餘人”和一系列類似“多餘人”的形象出現在俄羅斯後現代主義小說中,從不同側面反映了20世紀知識分子的生存狀態。一方面,這是由於

俄羅斯文學強大的現實主義傳統不斷延續的緣故。俄羅斯

後現代主義文學雖以反傳統的面目出現,卻表現出了深厚的文化底蘊,在整合俄國文學、外國文學文化經驗的基礎上進行創新。另一方面,這是由相似的時代特徵造成的。在封閉、壓抑、不自由的歷史環境中,俄羅斯知識分子既遭到當局的壓制,又遇到被統一的輿論所催眠的民眾之不理解,然而他們依然堅持自己的良心和社會責任感,堅持思考。第3,俄羅斯

後現代主義文學是俄羅斯敏感而具有良知的創作知識分子修正壓抑的生存環境的一次嘗試。作家們嘗試通過揭示知識分子的生存狀態來反觀社會現實。於是,新“多餘人”出現了。

形象塑造

俄羅斯後現代主義作家安·比托夫在《普希金之家》中成功塑造了廖瓦·奧多耶夫采夫的形象。“

普希金之家”即位於

聖彼得堡涅瓦河畔的

俄羅斯科學院普希金文學研究所,作品主人公廖瓦·奧多耶夫采夫就是這個研究所的工作人員。他從小受到正規的學校教育,失去了個性和獨立的思想,只會按照別人的和現成的思維模式去思考。他的父親從一開始就把嚴酷而醜陋的真相隱藏起來,只教他虛無空洞的理想主義,讓他一直生長在

幻想世界里。“解凍”時期的一天,他素未謀面的祖父突然回到家裡。祖父莫傑斯特·普拉托諾維奇·奧多耶夫采夫喻指19世紀末20世紀初俄羅斯出現的精神貴族、知識分子精英。他個性自由,執著地為自由而鬥爭,曾因反對當局對人的精神壓迫而被判流放。多年的流放生活並沒有把他變成精神奴隸和順民。流放歸來後,老奧多耶夫采夫依然堅持其反對僵化的體制的立場,提出不同於官方的異端思想,因而被驅逐到生活的邊緣。通過與祖父的交流,廖瓦嘗試著拋棄幻想,去思索人生和尋找真實的自我。但是,幻想和現實的巨大反差讓廖瓦變得迷惘,他只從祖父那裡接受了一些他認為必要的思想。廖瓦有才能,會思考,善推理,但沉湎於童話式的理想而不懂生活。他曾是一個有才幹的年輕人,但充斥社會的惡與危險卻慢慢地消磨了他的天賦,他變得害怕思考、害怕表達自己的思想,害怕成為當局批判和打擊的靶子。他的創作也是虛幻的,是對虛假現實的模仿。類似廖瓦的青年知識分子在當時的蘇聯還是很多的,這與“解凍”前後的時代背景密切相關,這就是著名詩人葉·葉甫圖申科所謂的“210大的孩子”。

“解凍”思潮雖然試圖以文藝的“解凍”帶動社會的“解凍”,以自由思想的啟蒙反抗意識形態的壓制,但最終卻沒能如願。“解凍”僅僅停留在批判史達林個人迷信及其社會結果的層面上,卻未對

史達林建立的僵化的蘇聯體制存在的深層原因加以追究。從這個意義上講,“解凍”也僅僅是短時間的“解凍”而已,它並沒有達到徹底反思的目的。60年代末70年代初,勃列日涅夫領導集團在政治、經濟、文化領域加緊控制。而當時該集團對西尼亞夫斯基、達尼埃爾、布羅茨基等持不同政見者的政治制裁很容易讓人聯想到30年代的政治運動。60年代末至70、80年代的所有這些事件都清楚地證明了蘇聯官方的社會理念與強權體制的不可分離性,以及相應的將蘇聯體制視為社會進步的最高形式、人類歷史最為理性和可控制階段的虛妄性。在這種源自“波將金村莊”的崇尚虛假的社會現實之下,廖瓦的真實思想是不可能被承認的,相反還會招來禍端,他只好迴避、放棄,慢慢地失去自我,成為一個多餘人。廖瓦的形象突破了蘇聯官方文學中知識分子形象的窠臼,使知識分子恢復了思考能力和對生活的洞察力,回到知識分子體悟生命、探索真理的存在主義狀態之中。耽於幻想的廖瓦尚可苟活在充滿虛偽和假象的塵世,而學會了思考的廖瓦卻看清了生活的真相,變得更加害怕思考,甚至不見容於整個社會。

新的詮釋

接下來,再來看看第一屆俄語小說布克獎得主

哈里托諾夫對“多餘人”進行的新闡釋。他的獲獎作品《命運線,或米拉舍維奇的小箱子》的主人公之一“利扎文”是一名教師,正直善良,而又多愁善感,富有同情心和正義感,但是生活並沒有因此而厚待他:他的父親因為某1政治事件的牽連受到批判,憂鬱而終;母親為丈夫的去世而痛苦不已;他在火車站救了一個無家可歸的女人,卻被別人誤會,給他打了小報告,以至於他不得不靠出賣自己獲得解脫;看到薇拉老太太的悲慘遭遇,他更加厭惡勢利的人們,開始躲避人,不與人交際,經常獨來獨往。經歷了一次次的打擊,利扎文變得迷惘了。到底這個世界還有沒有真、善、美?為什麼人們都變得如此現實和醜陋?在對現實生活幾乎徹底失望後,無奈的利扎文只好整日埋頭整理、思考和分析米拉舍維奇的手稿。不久後,母親也去世了,家裡了無生氣。後來,他搬了家,換了工作。為了躲避他人,他情願到圖書館工作,因為在這裡他不必與人交往,他是自由和安全的,擁有個人的獨立空間,可以盡情地想像和思考。他繼續著對米拉舍維奇的研究,與他對話,思考生活和生命的意義。同時,利扎文也逐漸地陷入一種由於

過度疲勞而引起的精神病人的虛幻狀態中。由於對現實生活感到失望,利扎文覺得現實生活已經沒有意義了。他整日渾渾噩噩,出門就會感到不適,只好每天躺在長沙發上懶得起來。一個叫柳霞的女人常來看他,照顧他。利扎文決定與她結婚。雖然他試圖追求愛情和幸福,但是卻不知他與柳霞之間有沒有真正的愛情。他掙扎著生活,身體也日漸衰弱。

利扎文作為一個人物形象帶有明顯的俄羅斯

現實主義文學傳統的印記,可以說,他身上同時有著

奧涅金、畢巧林和

奧勃洛莫夫的影子,是一個蘇聯體制下多餘的人。主人公利扎文生活在“專橫暴虐地支配人的行為和良知”、用“超越人的良知所能容忍限度的經濟和仕途的盤算乃至專業利益” 來對待知識分子的時代。在外部環境的壓迫下,他們只能思考,卻從不把自己的所思所想變成鉛字,也不與公眾交流,甚至不再有固定的工作,“把住房、職務、有影響力的崗位、雜誌的版面”都留給別人,自己蝸居在窄小的房子裡,靠打點零工過活。儘管置身於這種生存狀態,利扎文仍然清醒地認識到了俄羅斯知識分子自19世紀以來形成的遠離具體生活實踐的缺陷。利扎文認為,“所謂高尚的知識分子先生們的不善實踐” 令人生厭,他們不干預實際的事情,卻把知識分子應有的立場都讓給了那些無賴壞蛋。於是,他為了保護自己,不得不周旋於體制與自由之間,對外部環境做出讓步,甚至把虛偽作為蘇聯知識分子可悲的求生方式和自我保護手段。可見,利扎文是一個充滿矛盾的形象,他的身上一方面有“多餘人”的影子,但是另一方面,他又在積極努力改變他周遭的環境,努力探求知識分子自身的特點和生存之道,嘗試著使自己不“多餘”。正是這些對知識分子的探討使利扎文的形象具有了一種自我剖析、自我顛覆的特性,使其突破了19世紀

現實主義文學“多餘人”形象的框框,帶上了

後現代主義文學的特色,得以後現代化。

米拉舍維奇作為小說的第2主人公,也具有“多餘人”的氣質特徵。

十月革命時期,年輕的米拉舍維奇因被牽連進1起

謀殺案而入獄。出獄後,他搬到外省小城斯托爾貝涅茨市居住,並在那裡開始了文學創作。米拉舍維奇作為一個知識分子,在青年時代曾經呼喚革命,並實踐革命。然而,米拉舍維奇親眼看到社會動盪中

自發勢力所引發的暴力及其對法制的破壞,親身感受到了世態炎涼。他以知識分子特有的敏感捕捉到了社會動盪對人的愚化和人們道德的滑坡,卻又無能為力。在經歷了一系列人生變革之後,特別是認識到社會動盪中的暴力和“革命”新貴們主張的欺騙性之後,他開始思考,換了一種全新的、有點類似於

隱士和聖愚的生活方式,遁入自己的理想世界。他生活在世俗世界的邊緣,冷眼看著這個世界,成為一個局外人。

形象發展

同樣,在《地下人,或當代英雄》、《命運線,或米拉舍維奇的小箱子》等小說中也出現了一系列知識分子形象,他們是對廖瓦這一“多餘人”形象的發展。比如,

馬卡寧在《地下人,或當代英雄》中刻畫了一幅20世紀“當代英雄”的肖像。小說所反映的時代是

蘇聯解體前後的社會生活。

彼得羅維奇是一個在蘇聯停滯時期“受迫害的有才華的作家”,因作品得不到承認,無法出版,而面臨生活的窘迫境況。為了謀生也為了保持自我,他避開一切正式的工作,蟄居於生活的邊緣。他在一個筒子樓里當上了看門人,替出遠門的客人看家。其實,彼得羅維奇並不是沒有可能發表作品,只要他肯妥協、肯修改作品,他也許早就成為一個著名作家了。在改革到私有化的進程中,有的地下人學會了媚俗,遇到了好的機遇,爭先恐後地“往地面上竄,剛醒過悶來就開始撈取、攫取、獲取晝光下的名聲(並且成了名聲的奴隸,成了歷史的殘廢)”,而

彼得羅維奇卻依然如故。他不需要給自己找補些什麼。即使有人想給他出書,他也都婉言謝絕,因為他已經不想發表作品、不想當文學的附屬品了。他的邊緣生活讓他獨立,讓他滿足。然而,彼得羅維奇的看門人工作很快也失去了。住房實行私有化後,他被趕出了筒子樓,進了

精神病院。彼得羅維奇雖有才華卻無處施展,在蘇聯時期和

蘇聯解體後都無法找到自己的位置,與新舊秩序始終格格不入,因而成為一個生活在邊緣的人,一個地下人。從這個意義上講,他是一個與時代無法相融的人。但是,與19世紀“多餘人”無力逃脫周遭的環境相比,他沒有像

奧涅金1樣在塵世中墮落,而是保持著一個知識分子的理性,與現實世界保持著1定的距離。他的“多餘”是主動選擇的結果,是他在世界中為自己選擇的一種“眾人皆醉我獨醒”的生存狀態。因此,他只是1個與“多餘人”類似的人物。準確的說,他就一個“邊緣人”,是作者在繼承傳統的基礎上進行的創新與發展。這部小說的副標題為“

當代英雄”,取自萊蒙托夫的同名小說,大概就有此意吧。

現實對比

後現代主義小說中的這4個主人公對社會現實的反應並不完全相同,廖瓦的墮落、

彼得羅維奇的逃避,利扎文的失望與掙扎,乃至米拉舍維奇的

精神放逐都反映了俄羅斯知識分子在現代社會中的生存狀態。他們永遠找不到自己的立足點。因為,知識分子腳下的立足點“從來就沒有存在過。他們的價值是精神上的……本領、知識、方法、技能和才幹只是游移不定的、轉瞬即逝的財富。” 所以,他們在自己所處的時代背景下,無法施展自己的抱負,並因此而失望、逃避、精神放逐,成為多餘的人。但是,他們的“多餘”又與19世紀

現實主義文學的“多餘人”不盡相同。19世紀上半期的“多餘人”不具有形成一種堅毅的性格所必要的力量,無法從其安身立命的環境中脫身出來,不得不浪跡於

上流社會。

後現代語境下的“多餘人”則呈現出個性化的趨勢,呈多元化發展。

在前面分析的4個主人公中,廖瓦與傳統的“多餘人”形象最為接近,他對現實不滿,儘管多次嘗試卻依然無力從其周遭的環境中逃離出來,只能被動地苟活於世間。因此,有批評家稱“廖瓦是比托夫筆下的當代英雄,是畢巧林和普希金《青銅騎士》中的

葉甫蓋尼的雜糅”。他的“多餘”呈現在無助的個人與蠻橫的專只當局間的衝突之中,其實質就是無力改變現實以及因此而產生的逃避、失望的心理。他與

奧涅金、畢巧林等人物一樣,成為時代的“多餘人”。相形之下,馬卡寧筆下的

彼得羅維奇就顯得理智而獨立,他依靠自己的主觀判斷去感悟世界,當他意識到這個世界與他不相容、而他又無法改變世界的時候,他選擇了躲避1切,成為邊緣人。

哈里托諾夫筆下的利扎文是這個4個主人公中最具自我意識的形象,一方面,他想通過自己的思考和努力來改變自己的多餘狀態,另一方面,卻又不得不在現實面前低頭,但始終保持著自己的理想。他的身上似乎永遠具有兩個悖論似的特徵:其一是外界使他成為“多餘人”,其2是他自身又在不斷地消解這種“多餘人”特徵。正是這種悖論讓他成為一個

後現代化“多餘人”。米拉舍維奇則深感自己與社會生活的格格不入,並因此而逃避和遁世,完全與現實世界脫離開來,陷入

理想世界之中。他們面對現代社會的種種壓制和弊端無可奈何,只好選擇處在“多餘人”的狀態,獨善其身,冷眼旁觀。一個多世紀以來俄羅斯知識分子的傳統和經驗給他們提供了參考,讓他們學會了如何生存,如何在自己與現代社會之間尋找平衡。因此,相比之下,後現代主義小說中的“多餘人”在自己的生存狀態的選擇上表現出了更多的主觀色彩。誠如

杜勃羅留波夫所說,“跟著時序的流駛,跟著社會意識的發展,這個典型也在改變它的形式,對於生活形成了另外一種關係,獲得新的意義。”

赫爾岑

赫爾岑 屠格涅夫

屠格涅夫 普希金

普希金 岡察洛夫

岡察洛夫 萊蒙托夫

萊蒙托夫 魯迅

魯迅 巴金

巴金 葉聖陶

葉聖陶 曹禺

曹禺