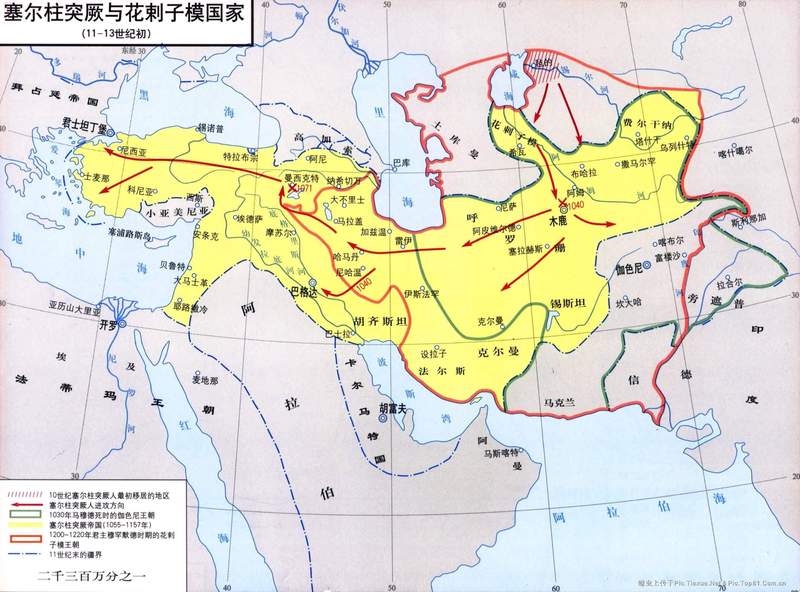

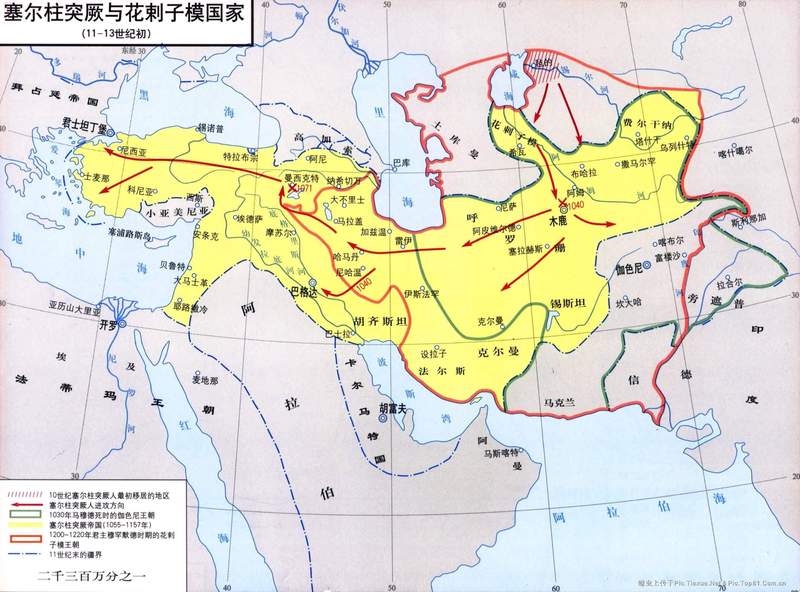

歷史背景

突厥興起

隋末喪亂

隋煬帝楊廣在位前期因為要制服連年大規模頻繁寇掠邊境的

高句麗,在準備多年後於大業八年(

612年)大業九年(

613年)大業十年(

614年)先後三次討伐

高句麗,其中於大業八年(

612年)的第一次討伐高句麗遭受大敗,使當時社會矛盾急劇激化,農民造反不斷發生,使隋朝國力逐漸衰弱,最終被叛軍於

618年所滅亡。啟民可汗之子

始畢可汗趁中原內亂之機於

612年隋煬帝征高句麗失敗後反叛隋朝,並於

615年率10萬騎兵攻隋,圍困隋煬帝於

雁門(今

山西忻州代縣)一月余,後撤圍退兵。次年(

616年)再次進犯攻

馬邑(今中國山西

朔州),被唐國公

李淵擊退。另一方面,地方割據勢力同時藉助突厥的力量消除敵對勢力,引突厥兵入寇,如李淵向突厥稱臣,

劉武周、

梁師都引突厥攻唐等,其間突厥對中原的襲擊事件有記錄的共67起。

唐朝初期

公元

618年,

唐朝建立,不久重新統一全國。

突厥統治者看到不可能像以往那樣從各個割據者手中勒索財物了,因此趁此時

唐朝國力還不十分強大,連年進擾

內地,掠奪人口和財富。

東突厥頡利可汗曾親率大軍15萬入攻

并州,擄男女5000餘口;又曾率騎兵10餘萬大掠

朔州、進襲

太原;更於公元626年

唐太宗李世民剛剛即位之時率兵20萬直逼唐都

長安城外

渭水便橋之北,距長安城僅40里,

京師震動。

唐太宗被迫設

疑兵之計,親率臣下及將士隔

渭水與

頡利對話。

頡利既見唐軍軍容威嚴,又見太宗許以金帛財物、與之結盟,乃領兵而退。

唐朝初期形勢

唐朝初期形勢這次緊急情況加強了太宗與

突厥決一死戰的決心。

雄才大略的

唐太宗始終堅決主張反擊

突厥。兩年前,由於

突厥嚴重進擾,

唐高祖李淵曾聽從臣下建議,打算放棄

長安,另建新都,

李世民堅決反對。同年

突厥頡利和

突利二可汗進犯

幽州,

李世民曾親與對陣。“

便橋之盟”後,太宗進一步加緊備戰。他親自垂範練兵,每日“引諸衛騎兵統將等習射於顯德殿庭”,於是“士卒皆為精銳”。而此時國力逐漸強盛,反擊

突厥的時機終於成熟了。於是,

貞觀三年冬,

李靖的六路大軍,拉開了唐代與

突厥30餘年戰爭的序幕。

滅東突厥

歷史背景

唐高祖時期

渭水之盟

公元627年,

唐太宗即位,於是在殿廷教閱軍馬,獎賞士卒,為反擊

突厥做戰爭準備。

頡利可汗信任漢人趙

德言,變更

突厥國俗,政令煩苛,突厥各部不滿。

頡利揮霍用度無限,對各部加重賦斂,部族大多叛去。由於連年征戰,財困民貧,又遇大雪,牲畜很多被凍死,連年飢謹,部眾凍餒,

突厥勢力漸弱。

唐太宗李世民

唐太宗李世民八月,東突厥伺機入侵,攻至距首都

長安僅40

里的

涇陽(今陝西鹹陽

涇陽縣)。此時唐朝政局不穩,唐太宗李世民被迫設疑兵之計,親率

高士廉、

房玄齡等6騎在

渭水隔河與頡利可汗對話,又贈予金帛財物,並與之結盟,突厥兵於是退去。這就是

渭水之盟,唐朝對突厥的戰事跌至谷底,此事也堅定了李世民反擊突厥的決心。

此後不久,東突厥內部出現分裂。反對頡利可汗的

薛延陀、

回紇、

拔也古、

同羅諸部落對其變革國俗和推行的政令不滿,另立薛延陀為可汗。突利可汗也暗中與唐聯絡,並與頡利可汗決裂。同時東突厥又遇到大雪氣候,牲畜大多被凍死餓死,突厥勢力漸弱。而此時的唐朝政局穩定,經濟得以恢復。唐太宗也積極進行對東突厥的備戰,甚至允許軍士在顯德殿內習武,培養了一支能征善戰的精銳部隊。同時,唐朝還取得了

恆安(今山西

大同)、

朔方(今

內蒙古烏審旗)等進攻東突厥的基地。唐朝反擊東突厥的時機已經成熟了。

定襄襲擊戰

貞觀四年(629年)正月,

李靖出奇制勝,在

定襄大敗

突厥,

頡利逃竄,李靖在白道截擊,降其部眾五萬餘人。兩將又督兵疾進,大破敵軍,

頡利西逃吐谷渾,途中被俘。時值當年三月,

東突厥滅亡。

夜襲陰山

由於受到唐軍打擊,東突厥開始同唐朝修好。二月,唐太宗派遣

唐儉、安修身等作為使節前往東突厥安撫。在使節還在東突厥的時候,李靖率領1萬人,僅帶20天的糧草,趁夜前往東突厥駐地

陰山。二月初八夜,

蘇定方率200騎偷襲東突厥,頡利可汗果然放鬆了警惕,當發現蘇定方軍隊時,唐軍距東突厥營地僅15里了。頡利倉促應戰,被李靖大敗,損失約1萬軍隊,李靖還俘虜了頡利可汗的兒子疊羅施和10萬多突厥人。唐儉安然返回。頡利可汗在退兵途中又遇到李世勣部隊的截擊,被俘5萬餘人。頡利可汗逃脫,投奔突厥另一個部落可汗

鼠尼施,其餘東突厥首領紛紛投降唐朝。不久,鼠尼施把頡利可汗交與唐軍,頡利被俘押往

長安。自此,東突厥汗國臣服.。

大事記

唐與東突厥戰爭中大事列表如下:

| 公曆 | 中國紀年 | 事件 | 人物 | 備註 |

|---|

| | | | |

| | | | |

| | 東突厥入侵涼州 | 始畢 | 唐與突厥的戰爭開始 |

| | | 頡利 | |

| | | | 李世民利用反間計退突厥兵,

唐對東突厥的反擊開始 |

| | | | 李世民政變成為太子,

後繼皇位(八月初八) |

| | | | |

| | 唐朝出兵擊東突厥 | | 六路共10餘萬人馬 |

| | 定襄襲擊戰 | | 頡利撤退途中在白道遭李世勣大軍截擊,

大敗退屯鐵山 |

| | 夜襲陰山、東突厥亡 | | 頡利大敗逃脫,後被俘 |

對西突厥的戰爭

過程

伴隨著唐與

西突厥對

西域的激烈爭奪。唐初,

西突厥勢力極盛,“北並鐵勒,西拒

波斯,南接罽賓……控弦數十萬,霸有

西域”,對

唐朝形成嚴重威脅,並阻礙著中西商業交通。

從太宗起,

唐朝就開始了打通

西域的鬥爭,

貞觀年間降

吐谷渾、平高昌、討

焉耆、征

龜茲,西域震駭,中西商路復通。此時

西突厥首領為

阿史那賀魯。他曾因

突厥內爭失敗而歸附

唐朝,受封左驍衛將軍,參與征

龜茲之戰,太宗死,

賀魯即起反心,自號

沙缽羅可汗,建牙帳於千泉(在今吉爾吉斯斯坦),與唐為敵,數擾西域。唐與之力戰多年,逐個擊破其聯盟或附屬各部。高宗

顯慶二年(公元657年),平西突厥最後一戰開始。

唐軍由大將

蘇定方統轄,兵分南北

兩路,合擊

阿史那賀魯,激烈的戰鬥接連不斷,天降大雪,平地深二尺,唐軍踏雪兼程追敵,士氣高昂,阿史那賀魯戰敗跳

伊犁河逃往

石國(今

塔什乾),被當地人擒獲,送與唐軍。

西突厥自此滅亡。

唐滅

東突厥後,將大量突厥降眾安置在

內地,保持了他們的部落和習俗,又在

頡利故地設都督府和

都護府管理其地。平西域及滅

西突厥後,設著名的“

安西四鎮”駐軍鎮守,又設安西、

北庭兩個著名的

都護府,以

天山為界分別向西統轄西突厥故地及西域各部、各城邦。

突厥人對

唐朝的威脅消除了,他們再也不可能深入中原

內地。此後,中國史籍中的

突厥事跡逐漸消失,而在

波斯人、

阿拉伯人、

拜占庭人和後來的西方人的史籍中,一批批名為“突厥人”的部族卻在中亞大地上縱橫馳騁,給世界歷史留下深遠的影響。

大事記

唐與西突厥戰爭中大事列表如下:

| 公曆 | 中國紀年 | 事件 | 人物 | 備註 |

|---|

| | 西突厥分裂 | | |

| | 西突厥北庭入侵伊州 | | 突厥被擊退 |

| | | 阿史那賀魯 | 阿史那賀魯被封為左衛將軍 |

| 貞觀二十三年 | | | |

| | 阿史那賀魯統一西突厥各部,

脫離反攻唐朝 | 阿史那賀魯 | 阿史那賀魯自封沙缽羅可汗,進攻庭州 |

| 永徽二年 | 唐朝派兵平西突厥亂 | 李治、梁建方、沙缽羅 | |

| 永徽六年 | 唐朝二次平西突厥亂 | 李治、程知節、沙缽羅 | |

| | 唐朝三次平西突厥亂 | 李治、蘇定方、沙缽羅等 | 唐朝大敗西突厥,擒獲沙缽羅,西突厥亡 |

失敗後的突厥

突厥內部支派複雜,他們的社會形態尚處於較低階段,社會結構十分不穩,他們居住的中亞地區民族混雜、播遷頻繁、動盪不安,很多地區文明發展程度很高,具有強大的融合和**他族的能力。這些因素都使

突厥社會迅速發生著變化,使他們與其他民族混雜融合。因此,活動在中亞的這些“

突厥人”,已經不是同一個民族或部族集團。

失敗後的突厥西遷

失敗後的突厥西遷 把生活在

歐亞大陸上一批不同民族(部落或部族)的人統稱“

突厥人”的應該首先是阿拉伯人。當阿拉伯人在征服這些地區的部落、部族或民族時,面對一個個從沒見過、又在一些方面表現出共同特點的群體,無法將它們互相區別開來,只好先入為主,把他們統統稱作“

突厥人”,把他們居住和活動的地方稱作“突厥斯坦”(突厥人居住的地方)。阿拉伯人的這種稱呼逐漸為其他一些民族所接受,成為習慣沿用下來。

後來,使“

突厥人”這個指稱所指代的對象不斷擴大、並真正在他們之間建立起相互關係的,在相當程度上來說,是18世紀以來的語言學家。從那時起,東西方國家的語言學家對這些部族、部落和民族語言進行了研究,他們把這樣一批從歷史上看可能有共同來源、或是發生過密切接觸關係的語言群體,劃歸為阿爾泰語系中的一個語族,稱為“阿爾泰語系

突厥語族”。一般稱為“

突厥語”、“突厥諸語言”或“突厥語族語言”。

隨著歐亞大陸越來越多民族的語言得到研究,那些和已知的“

突厥語”結構和特點相同之處較多的語言,就不斷被歸入到該語族中。也就是說,學者們基本上是依據語言特點,把一些操相關語言的民族歸入到“

突厥諸民族”這個群體中的。從上述情況看,中國史籍中記載的“

突厥人”,和現代西方語言的Turk(突厥)一詞所包含的內容和所指對象是完全不同的。當西方學者把這一語群及其使用者稱作“Turk語族”和“Turk民族”之後,中國學者用“

突厥”這個現成的辭彙來翻譯它,並賦予它新的含義。由此延伸,用“

突厥民族”、“突厥諸民族”或“突厥語民族”泛指使用突厥語族語言的各個民族。研究這一多民族群體語言、文化、歷史、風俗等方面的學科被稱為“

突厥學”。

突厥人

突厥人這些操

突厥語的民族或部族成分混雜、起源多樣,在亞洲大地上的各種活動持續了十幾個世紀。本文擇要敘述他們的一些史跡,從中可以看到它們的流變過程和地域分布,也可以看到它們並未形成過統一的民族或國家。為簡便起見,仍將它們統稱為“

突厥人”。

失敗後的突厥西遷

失敗後的突厥西遷 突厥人

突厥人

唐朝初期形勢

唐朝初期形勢 李靖

李靖 唐太宗李世民

唐太宗李世民