基本介紹

- 中文名:馬門溪龍

- 外文名:Mamenchisaurus

- 模式種:建設馬門溪龍(Mamenchisaurus constructus)

- 分類位置:脊索動物門-脊椎動物亞門-蜥形綱-雙孔亞綱-恐龍總目-蜥臀目-蜥腳型亞目-馬門溪龍科

馬門溪龍屬

命名由來

形態特徵

物種發現

建設馬門溪龍

合川馬門溪龍

中加馬門溪龍

楊氏馬門溪龍

安岳馬門溪龍

井研馬門溪龍

其它馬門溪龍的發現

合川馬門溪龍一般指本詞條

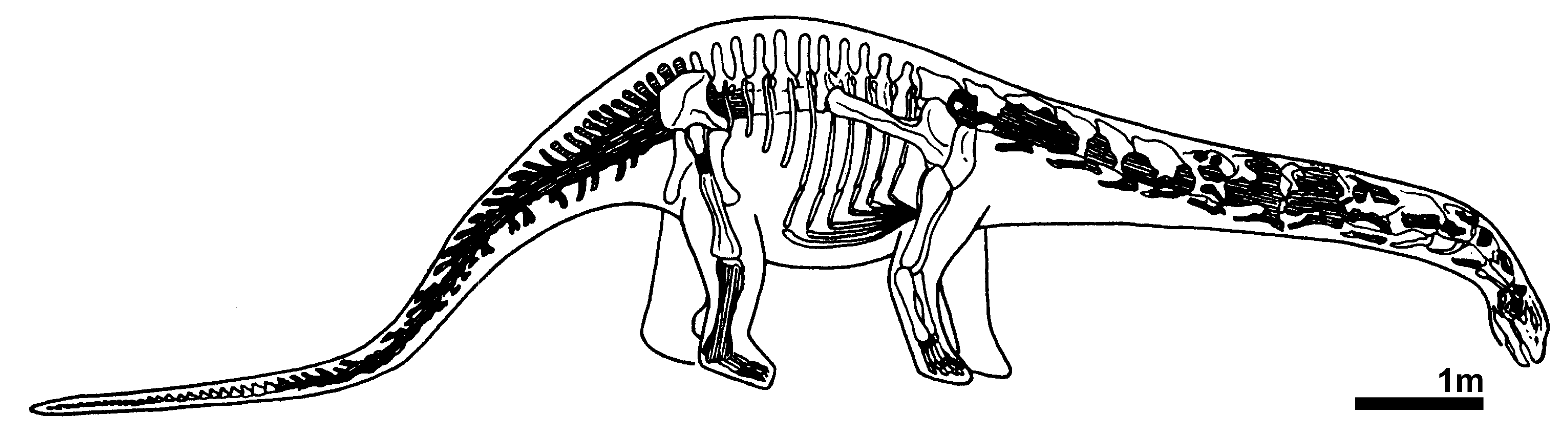

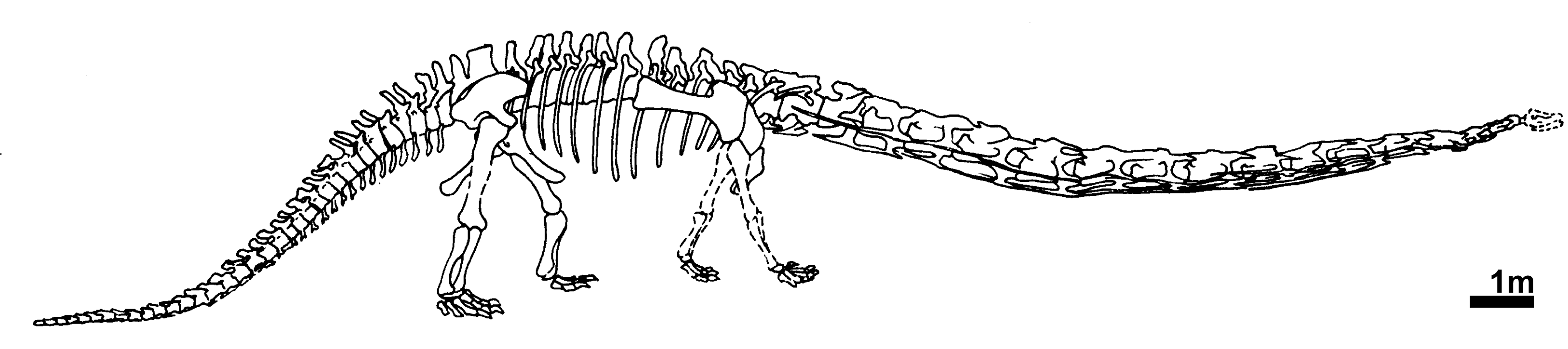

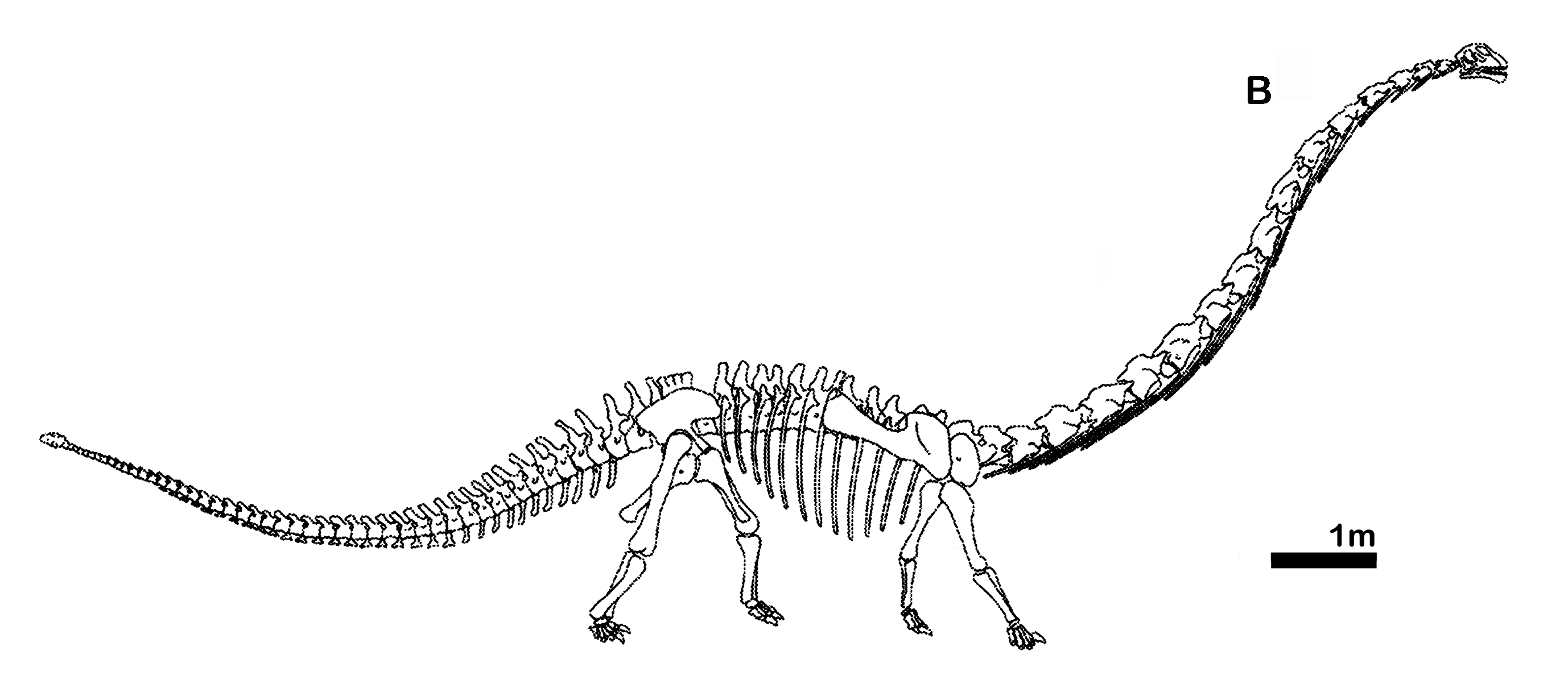

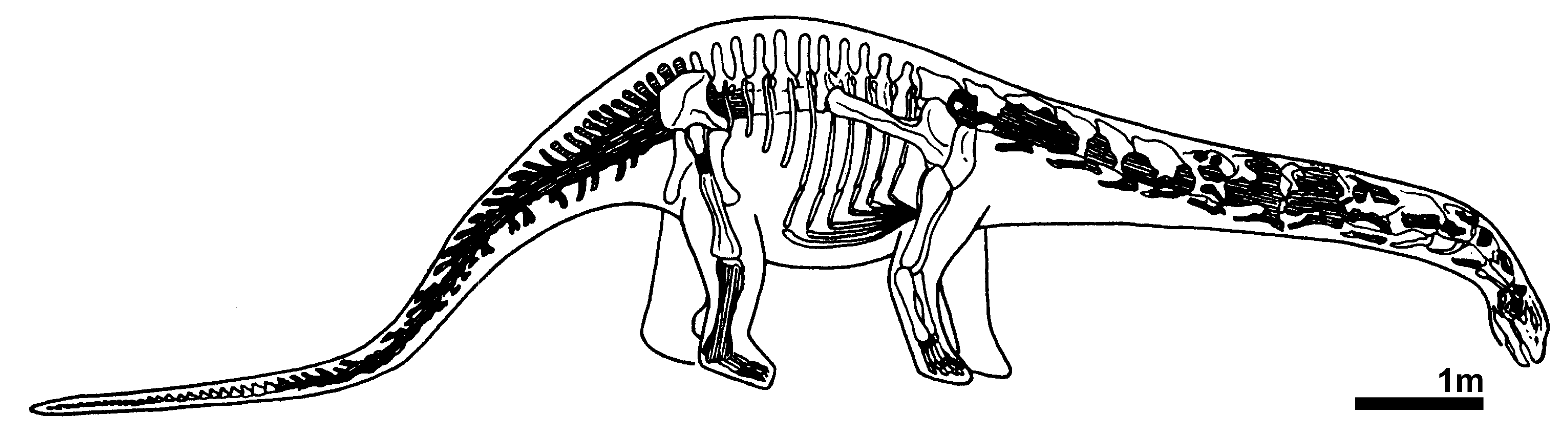

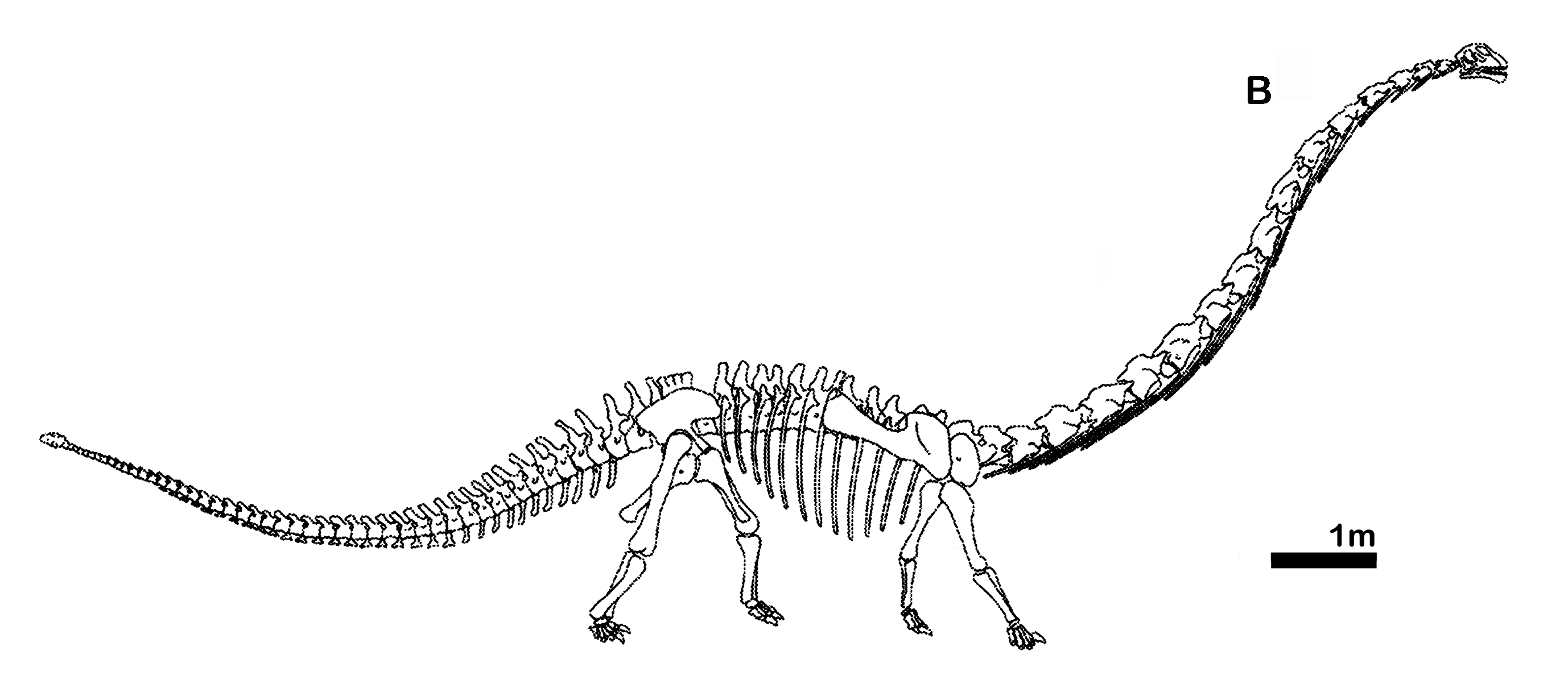

晚侏羅世合川馬門溪龍是收藏於自貢恐龍博物館的恐龍化石。藏品介紹 此展品為晚侏羅世化石。2000厘米×150厘米×1000厘米。這是一種大型長頸型蜥腳類恐龍。頭骨相對較大,牙齒呈勺狀,長長的頸部由19個椎體組成,最長頸椎約為最長背椎的3...

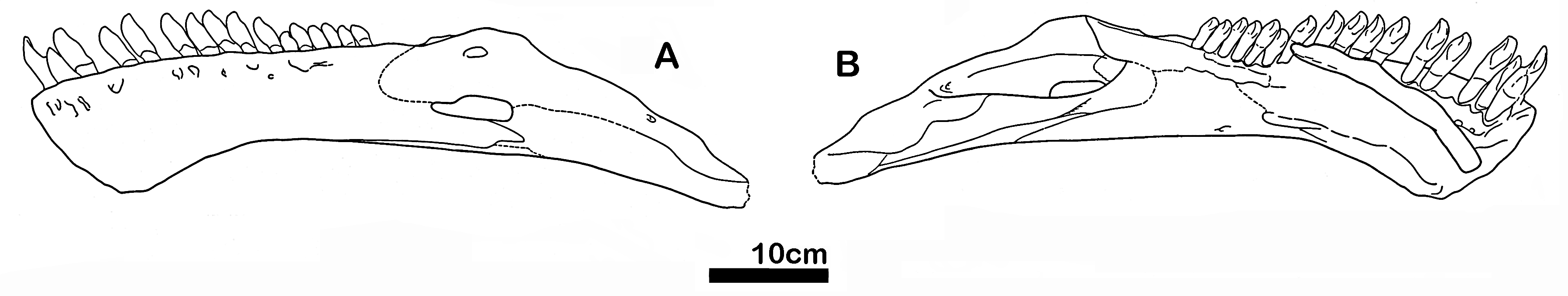

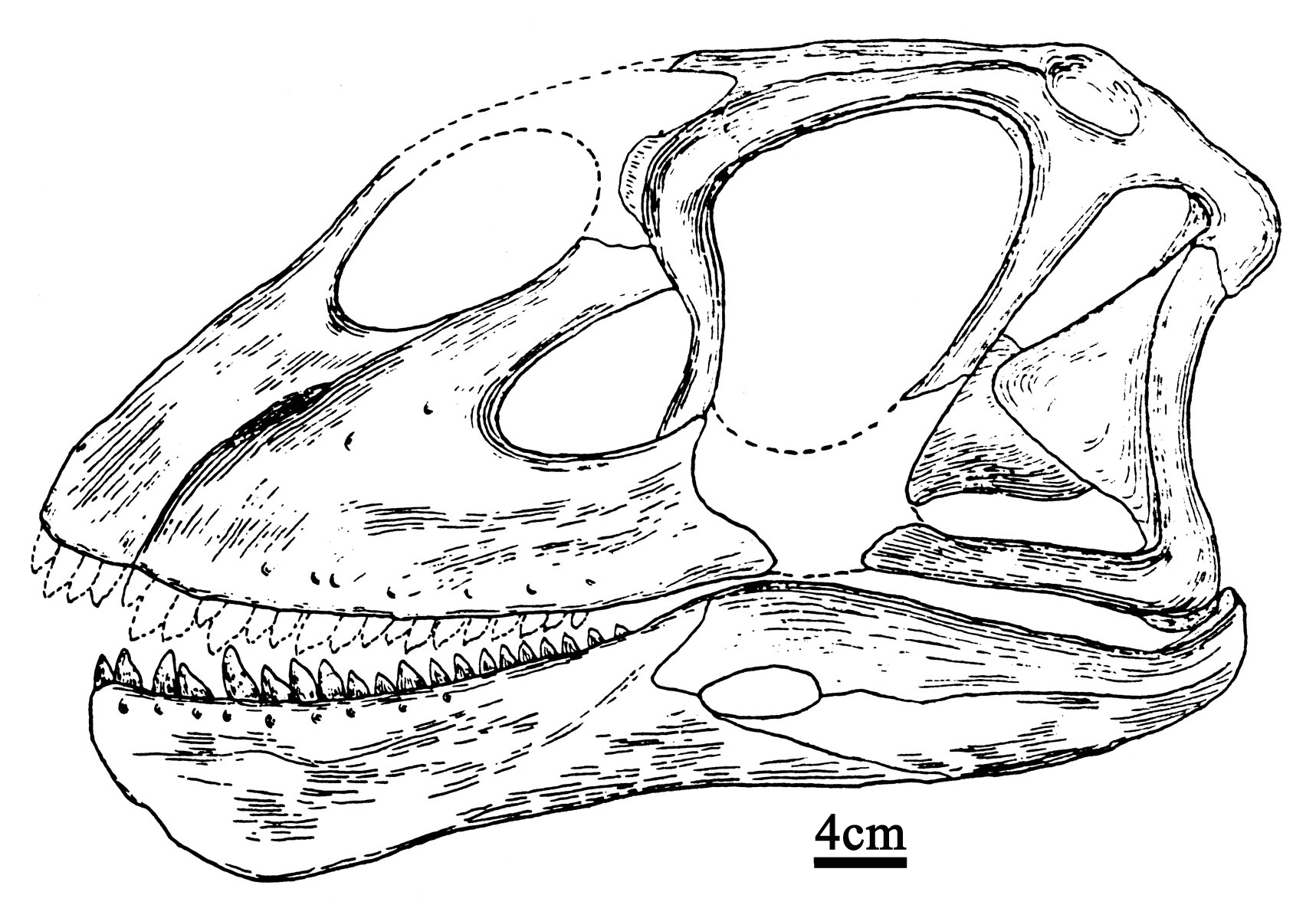

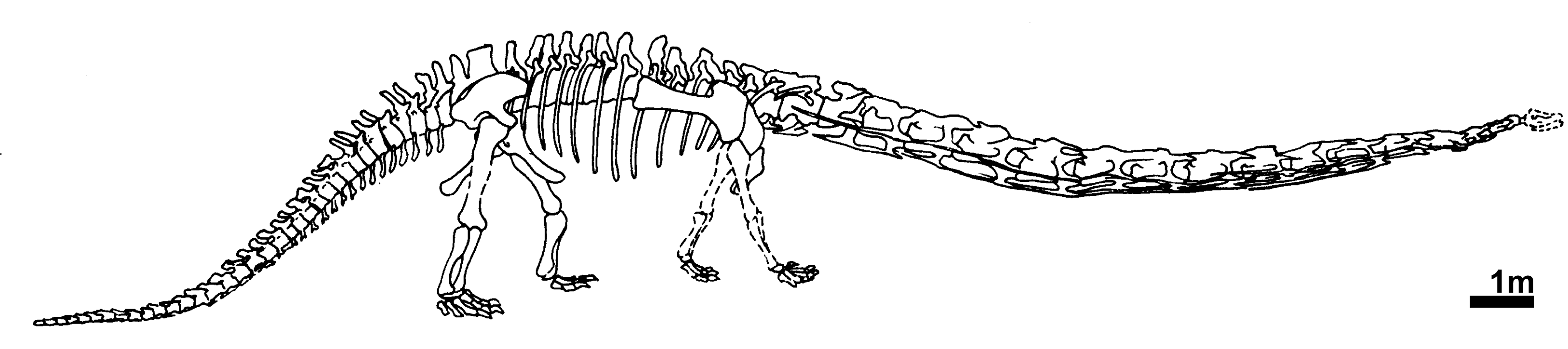

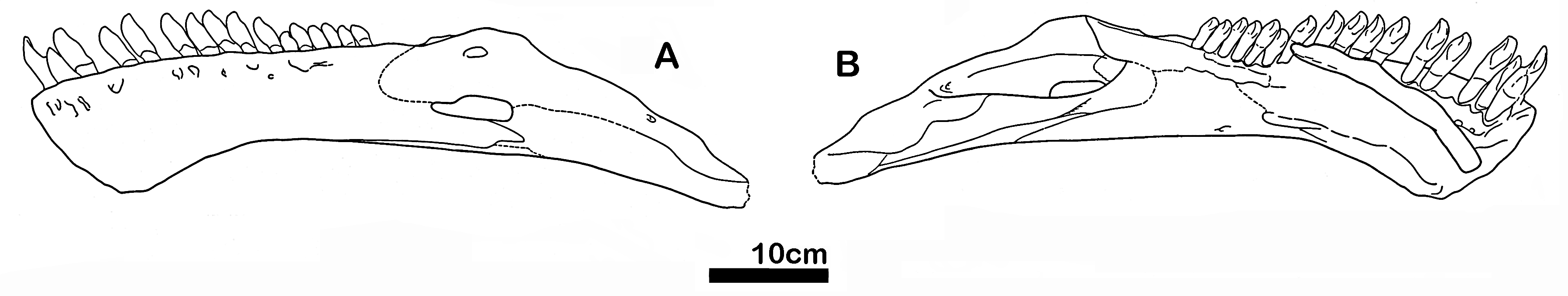

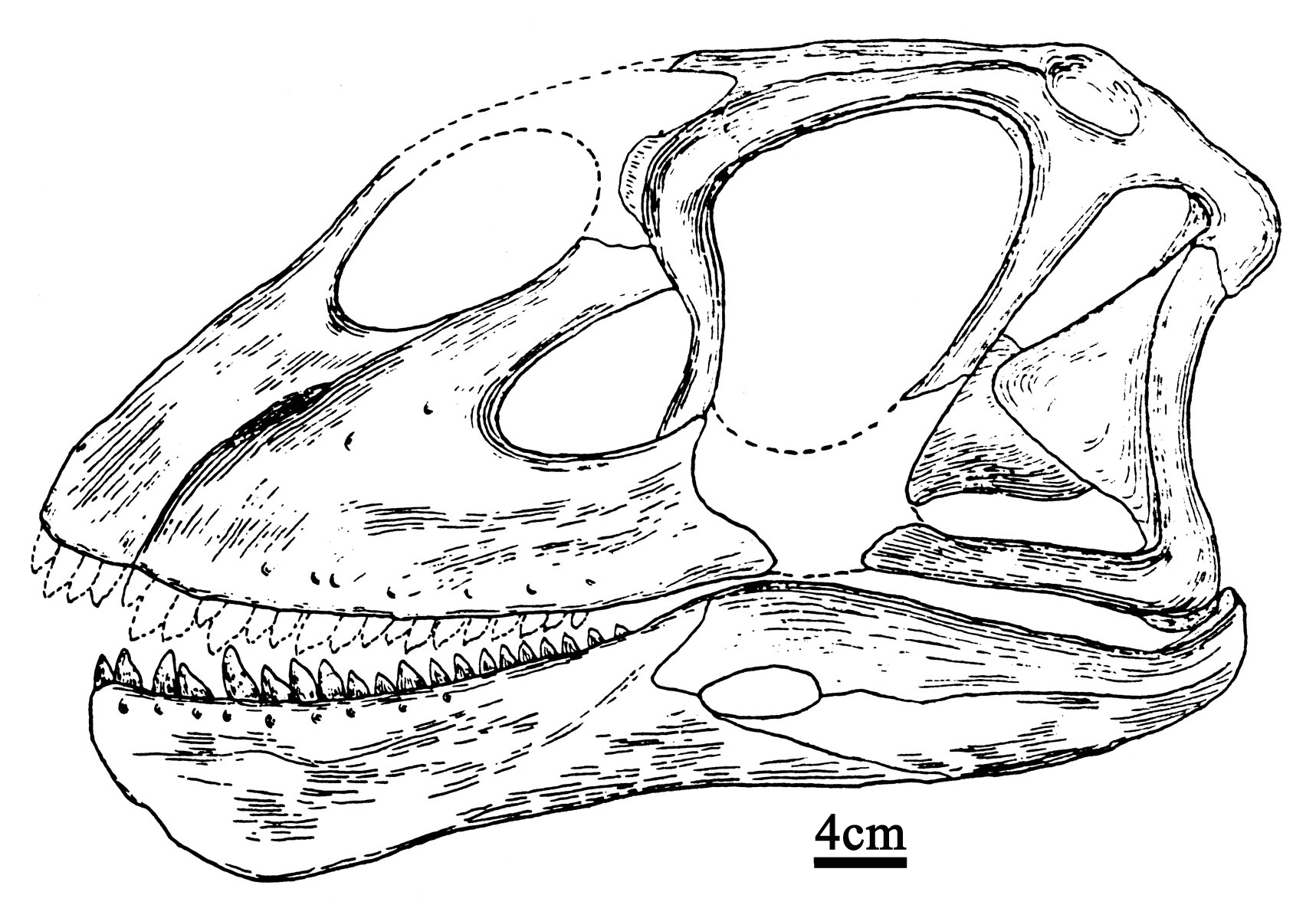

合川馬門溪龍右脛骨是產於四川省自貢市匯東新區園丁苑的晚侏羅世(J₃)的化石。特性描述 巨型的蜥腳類恐龍,最大個體超過20m。頭骨結構較輕巧,牙齒勺狀,前後緣均發育鋸齒。齒式為Pm4+M18/D19。薦前椎後凹型,後部頸椎和前部背椎...

在眾多馬門溪龍化石中,給我印象最深的當數合川馬門溪龍了。40多年前,在我師從楊鐘健先生開始我的恐龍研究生涯時,便參加了對它的修理和裝架過程。1965年,我親眼見證了它第一次公開展出時所產生的轟動效應。記得時任中國科學院...

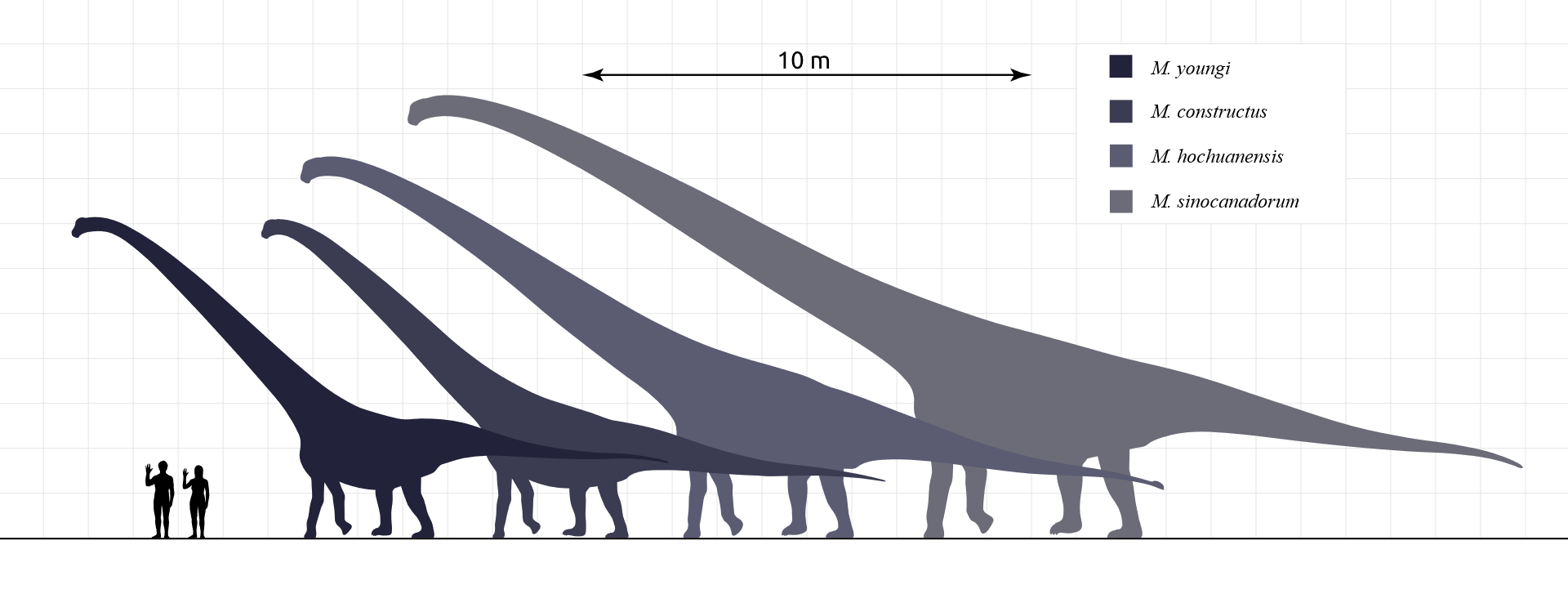

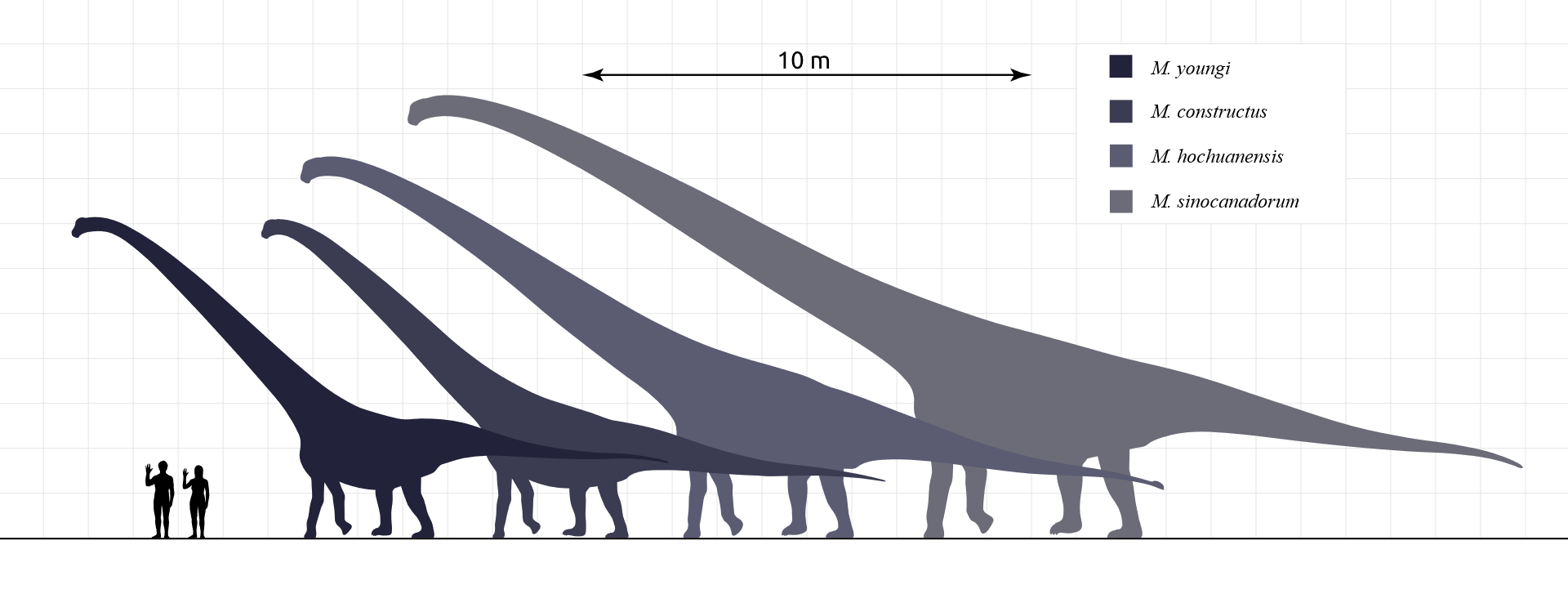

模式種( type species)→ m. constructus建設馬門溪龍 其它種( other species)→ m. anyuensis 安岳馬門溪龍 m. changshouensis m. fuxiensis m. gongjianensis m. guangyuanensis 廣元馬門溪龍 m. hochuanensis合川馬門溪龍 ...

恐龍湖的由來:涪江富金壩航電樞紐竣工,造成上游的水位上漲,而形成的3萬畝湖泊區。恐龍湖命則是由於富金壩地區在侏羅紀時期是恐龍的樂園,亞洲最大的合川馬門溪龍也在附近古樓山松林坡出土,出土地點離恐龍湖不到兩公里。合川區恐龍湖...

重慶市合川太和鎮是舉世聞名的馬門溪龍的故鄉,也是蜚聲世界的“絲綢之鄉”。蜿蜒的涪江流經太和鎮,富金電站隔江而立,柏油公路直達場鎮,遂渝鐵路在此設站,水陸交通十分便利,自古享有“小合川”的美譽。太中簡介 重慶市合川太和中學...

馬門溪龍屬GenusMamenchisaurusYoung,1954 ⊙建設馬門溪龍MamenchisaurusconstructusYoung,1954 ⊙合川馬門溪龍ManenchisaurushochuanensisYoungetZhao,1972 盤足龍亞科SubfamilyEuhelopodinaeRomer,1956 ⊙奇台天山龍TienshanosauruschitaiensisYoung...

《繪本恐龍——無敵長脖子》對於合川馬門溪龍的一次特寫,合川馬門溪龍是一種體型較大的蜥腳類恐龍,它的腦袋短而高,一對鼻孔長在腦袋前端靠近顱頂的位置上,一雙眼睛則長在後面。本書詳盡介紹了它的“絕密檔案”,從骨骼復原、肌肉...

海石灣出土的恐龍等脊椎動物化石標本經過研究,是屬於晚侏羅紀早期的馬門溪龍動物群。記有:合川馬門溪龍(新種,與四川的標本一同命名),孫氏苗氏鱷(新種),劍龍和禽龍(均因材料太少,未鑑定到種)等。中國的晚侏羅世蜥腳類...

合川馬門溪龍屬於大型蜥腳類恐龍,體長22米,肩高3.5米,頭小,頸長達9米,頸幾乎占了體長的一半。合川馬門溪龍是中國恐龍群中最閃亮耀眼的明星,它所挖掘出土的是上沙仙廟組地層,原來堆積在河流的紫紅色砂岩、泥岩。這條巨龍...

廳內圍繞著合川馬門溪龍化石、依照時間順序分別展出四川盆地的早侏羅世、中侏羅世的恐龍生態群落。在龍行川渝廳正面牆上,繪製了恐龍生活時代的場景還原壁畫。在左側牆上,還有一個巨幅投影,今後將播放馬門溪龍的一生。廳內包括何氏通...

觸摸國寶,青島龍“回家”中國科學院三十餘件國寶級化石集體出動,是本次展覽的王牌。本次展覽的中央龍池中有四大恐龍,分別是世界上最大的植食性恐龍之一的“合川馬門溪龍”,世界上最大的肉食性恐龍之一的“巨大諸城暴龍”,中國第一...

擁有大名鼎鼎的合川馬門溪龍、林氏開江龍、多棘沱江龍、甘氏四川龍、鴻鶴鹽都龍、何氏通安龍、張氏中國獵龍等不同種屬的恐龍三十餘條。除恐龍外,博物館中的珍藏品還有:大熊貓、劍齒象、犀牛、幻龍、魚等古生物化石標本,以及代表...

寧夏靈武恐龍地質博物館作為歷史博物館陳列有世界最大的恐龍股骨複製模型及原亞洲最大的恐龍模型——四川合川馬門溪龍複製模型,該模型長22米、高10米。還有奔龍、竊蛋龍及恐龍蛋、狼鰭魚、潛龍、大唇犀牛頭骨、烏龜等動物化石。發展...

187第十三章 尋找馬門溪龍達依 205第十四章 達依再回森林 219第十五章 再見 225尾聲 2251.無頭白骨 2302.太和鎮埋著大恐龍 2343.白骨的主人找到了 2434.和合川馬門溪龍道別 2545.再見合川馬門溪龍 260參考文獻 262PNSO地球故事科學...

巨型主骨架:19.7米長4.6米高的合川馬門溪龍 加拿大贈送館藏骨架:9.8米長4.35米高的霸王龍 蒙冤60載的“媽媽”:1.92米長1.51米高的竊蛋龍 館藏級別展品:珍貴恐龍蛋化石 古生物時代場景還原 2、參觀區:九大進化節點展品及...

展出的展品中不乏珍品,包括世界唯一的中華猛龍骨架標本;已知時代最早的有頜魚類——奇蹟秀山魚;世界極少數三維保存的天山哈密翼龍蛋;中國蜥腳類恐龍——合川馬門溪龍;三疊紀的二齒獸類,大陸漂移的證據——水龍獸;世界上臉最長、個體...

許氏祿豐龍雕像 074 棘鼻青島龍 087 重返挖掘現場 088 化石資料照片 091 骨骼復原圖 093 生物形態復原圖 094 棘鼻青島龍雕像 097 合川馬門溪龍 111 重返挖掘現場 112 化石資料照片 115 骨骼復原圖 ...

許氏祿豐龍065 重返挖掘現場066 化石資料照片069 骨骼復原圖070 生物形態復原圖072 許氏祿豐龍雕像074 棘鼻青島龍087 重返挖掘現場088 化石資料照片091 骨骼復原圖093 生物形態復原圖094 棘鼻青島龍雕像097 合川馬門溪龍111 重返挖掘現場...

在1億6000萬年前的侏羅紀時代,在自貢市大安區大山鋪生活著眾多“人高馬大”、令人生畏的恐龍。自貢恐龍博物館的“恐龍世界”展廳,展示多達14種、21具恐龍化石裝架,均為自貢本地出土。最高大的一具是21米長的合川馬門溪龍。自貢...

12、楊鐘健、趙喜進,合川馬門溪龍,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所甲種 專刊,第8號,1972:1~30。13、楊鐘健、董枝明,中國三疊紀水生爬行動物,中國科學院古脊椎動物與古人類 研究所甲種專刊,第9號,1972:1~34。14、...