學院概況

北京大學地球與空間科學學院於2001年10月26日正式成立。新組建的地球與空間科學學院由原北大地質學系、地球物理學系的固體地球物理學專業、空間物理學專業、北大遙感所以及城市與環境學系的GIS等專業組成。

新成立的北京大學地球與空間科學學院設有5個本科生專業(地質、地球化學、固體地球物理學、空間科學與技術、地理信息系統)、3個一級學科博士、碩士授權點,並設有地質學、地球物理學、地理學、測繪學四個博士後流動站。

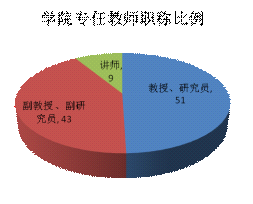

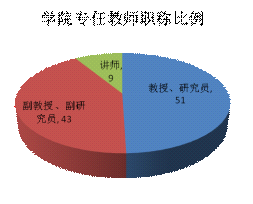

學院共有中科院院士6名,教授51名/特聘研究員11名(其中長江特聘教授6名、長江講座教授4名,國家傑出青年科學基金獲得者9名,青年千人4名,百人計畫7人,國家重點基礎研究發展計畫(973計畫)首席科學家3名,北京市教學名師1名)、副教授37名/副研究員1名、講師4名;設有國家理科基礎科學人才培養基地1個(地質學),國家基金委創新群體3個,國家重點學科3個(構造地質學、固體地球物理學、地理信息系統),教育部重點實驗室1個(造山帶與地殼演化重點實驗室),北京市重點實驗室1個(空間信息集成與3S工程套用),北京市重點學科1個(空間物理學)。它是我國地球科學人才培養的重要基地,承擔著為國家現代化建設輸送地質學、地球物理學、空間科學、遙感、地理信息系統和測繪科學與技術等方面的高級專門人才的重任,是北京大學創建世界一流大學的一支重要力量。

師資結構

師資結構現任領導

行政領導

名譽院長:陳運泰 潘 懋

院長:張立飛

副院長:張進江寧傑遠劉瑜何建森

院長助理(按姓氏筆畫為序):王新茹 劉金秋

黨委領導

書記:李培軍

副書記:於超美賴勇

黨委委員(按姓氏筆畫為序):於超美、王彥賓、王新茹、劉玉琳、劉金秋、李培軍、張飛舟、張立飛、張志誠、傅綏燕、賴勇

研究領域

北京大學地球與空間科學學院圍繞地球科學,理、工滲透,齊頭並進的學院。地質學和

地球化學等理學學科都有一級學科博士點,

測繪科學與技術作為工學也具有一級學科博士點。

地球科學與空間科學既是一門基礎科學,又是一門在現代國防和國民經濟建設中有著廣泛套用的科學。以地球及其遠近空間為研究對象,所取得的基礎性研究成果,是全人類共同點財富。現代地球科學與空間科學研究,不僅在航天、資源堪察、自然災害的預測與防禦等傳統領域中仍然發揮著十分重要的作用。在核爆監測、重大和生命線工程的選址與抗震設計、

地球環境監視與預測、

數字地球等新領域也顯示出越來越重要的作用,在國民經濟和現代國防建設中起著十分重要的作用。國民經濟建設和現代國防急需我們培養更多更好的地球與空間科學的專門人才。

輝煌過去

北大的地球與空間科學的教學和研究有著輝煌的歷史。地質學系在中國現代科學建立和現代經濟的發展中發揮了重要的作用。1909年創辦的京師大學堂地質學門是中國最早的地質學教育機構,堪稱中國地質教育的搖籃。新中國成立以來,已為國家培養了五十多位院士,一代宗師王烈、丁文江、李四光等都曾在此任教,成為名師雲集、人才輩出的豐腴土壤;地球物理學是一個新興的學科,北大地球物理學系成立於1959年1月,我國老一輩著名的地球物理學家傅承義、顧功敘、王子昌等先生在創建初期親自擔任地球物理學專業主任,主持制定了學科的教學計畫和研究方向。四十多年來,地球物理係為國家培養了大批傑出科學家、工程技術專家及高級管理專家,他們在我國地震監測、地球物理學、空間環境和空間套用等領域作出了重要貢獻;創建於1983年的北大遙感所,是我國最早從事遙感理論研究和技術套用的科研和教學單位之一,在遙感技術、地理信息系統等領域的理論研究、開發和教學方面形成了學科優勢。目前,遙感所已有地圖學和地理信息系統、攝影測量與遙感兩個專業,共培養研究生百餘名,舉辦了40多期國內遙感與地理信息系統培訓班,為國家培養了一批高層次的遙感與GPS專業人才。

地質學科

地質學系在中國現代科學建立和現代經濟的發展中發揮了重要的作用。1909年創辦的

京師大學堂地質學門是中國最早的地質學教育機構,堪稱中國地質教育的搖籃。新中國成立以來,已為國家培養了五十多位院士,一代宗師

王烈、

丁文江、李四光等都曾在此任教,成為名師雲集、人才輩出的豐腴土壤。有大陸動力學與資源工程研究所、史前生命與環境研究所、礦物、岩石、

礦床學研究所、

地球化學研究所、教學實驗中心等機構,

北京大學有地質學一級學科博士點、碩士點。

石油與天然氣學科

北京大學石油與天然氣研究中心成立於1989年,是北大為更好地服務國家能源戰略而成立的跨學科研究機構。中心通過整合北大地質學、

地球物理學、化學、力學、無線電電子學、數學、石油資源、能源與資源等多學科的研究力量,圍繞石油天然氣勘探開發關鍵技術開展跨學科研究,先後承擔了多項石油天然氣方向的國家攻關項目和石油工業界重要研究課題,取得了一大批重要研究成果,並在此基礎上為國家培養了一批石油天然氣領域的科研人才和勘探開發人才。目前,與

中國石油勘探開發研究院聯合招收

石油地質學博士、碩士,涉及盆地構造與油氣構造、

儲層地質學 、油氣地球物理學、油氣地球化學、油氣資源評價與勘探開發、油氣資源遙感等方向。

地球物理學學科

地球物理學是一個新興的學科,北大地球物理學系成立於1959年1月,我國老一輩著名的地球物理學家

傅承義、

顧功敘、王子昌等先生在創建初期親自擔任

地球物理學專業主任,主持制定了學科的教學計畫和研究方向。四十多年來,地球物理係為國家培養了大批傑出科學家、工程技術專家及高級管理專家,他們在我國地震監測、地球物理學、空間環境和空間套用等領域作出了重要貢獻。目前,設立地球物理學和

空間物理學兩大學科,擁有計算地球物理實驗室、岩石物理與

地殼動力學實驗室、

地震學與

地球內部物理學實驗室、

地球動力學研究中心、

空間天氣分析室、空間環境模擬實驗室、空間物理數據數據中心、

高能粒子探測實驗室等研究機構。北京大學有

地球物理學一級學科博士點、碩士點。

測繪科學與技術學科

創建於1983年的北大遙感所,是我國最早從事遙感理論研究和技術套用的科研和教學單位之一。目前,北京大學空間信息科學與技術系(遙感與地理信息系統研究所)已經在

遙感技術、地理信息系統(GIS)等領域的理論研究、開發和教學方面形成學科優勢。主要的研究領域包括遙感理論與技術,

GIS技術與軟體,遙感圖象處理,

遙感套用(資源開發與管理、環境與災害監測、

水土流失與水土保持、水利、農作物估產、地質、海洋等),GIS工程,

衛星定位系統技術與套用,移動目標空間信息服務(

LBS),成像技術,可持續發展理論等。在軟體研製方面,是國內最早從事國產GIS軟體的開發單位之一,開發了具有自主智慧財產權的國產地理信息系統基礎軟體"

城市之星"(Citystar)

3S集成軟體產品,獲國家"九五"科技攻關重中之重項目支持,還被

聯合國開發計畫署(

UNDP)、糧農組織(FAO)及

世界銀行的項目採用。在"六五"、"七五"、"八五"、"九五"期間承擔了數十項遙感與GIS方面的

國家科技攻關計畫、高技術研究發展計畫(863)、自然科學基金等國家重大項目計畫與國際合作計畫項目,獲國家科技進步獎5項、部委級科技進步獎20餘項。空間信息科學與技術系共培養研究生百餘名,舉辦了40多期國內遙感與地理信息系統培訓班,為國家培養了一批高層次的遙感與GIS專業人才。北京大學有“

測繪科學與技術”一級學科博士、碩士點,

地圖學和

地理信息系統專業博士、碩士點。

未來發展

北京大學地球與空間科學學院在有著優良的學術與教學傳統、在地球科學的幾個相關領域取得了輝煌成就的幾個系所基礎上組建,將會秉承優良傳統,在學院規劃及發展中,注意發揮自身的發展條件,充分發揮學科交叉,綜合的優勢,實現強強聯合和教學科研資源的重組和最優配置。北京大學地球與空間科學學院全體教職工滿懷信心,高起點出發,努力將學院建成一個有重大國際影響的地球與空間科學人才培養與科學研究中心。我們相信,在社會各界的主持下,在學院全體教職員工的共同努力下,具有光榮傳統的北京大學地球與空間科學學院會再創輝煌、越辦越好,在國家建設和社會中發揮更大的作用。

博士後流動站

概述

地球物理學博士後流動站地球物理學是一門介於物理學、地質學、天文學和大氣科學之間的新興的交叉學科。它包括

固體地球物理學和

空間物理學兩個二級學科。 固體地球物理學

套用力學、

電磁學、

熱學以及核物理學等物理學方法研究地球內部的結構、以及與

固體地球相關的各種物理場(如電磁場、

重力場等)的演化與運動規律,並認識與其相關的各種自然現象的物理過程及變化規律。它包括:

地震學、

地磁學、重力學、

地熱學、大地測量學、

地球內部物理學、

地球動力學、

大地構造物理學、

勘探地球物理學、與環境地球物理學等研究領域。近四十年來地球物理學取得了長足進展,其研究成果不僅改變了人類對地球內部物理過程及其演化規律的認識,也為人類開發自然資源、抵禦自然災害作出了巨大貢獻。

空間物理學是近幾十年來迅速發展起來的一門套用基礎學科,它包括中

高層大氣物理學、

電離層物理學、

磁層物理學、行星際物理學、

空間探測和空間環境學等學科分支。日地空間是人類航天活動的主要區域,

太陽活動和空間環境的對大氣和氣候變化有著直接的影響。因此研究空間物理的基本規律不僅對人類認識宇宙有著重要的科學意義,而且關係到人類的生存環境和航天事業的發展。今天,

地球物理學巳成為地球科學中最具活力的學科之一,其研究成果將直接影響著21世紀人類的生存與發展。

北京大學地球物理學教學與科研基地(包括

固體地球物理學和空間物理學兩個專業)成立於1958年,目前除培養本科生外,還設有碩士點、博士點和博士後流動站。本基地師資力量雄厚,研究方向廣泛。現有中科院院士1人,教授8人。多年以來承擔了國家基金委、國家科委、國防科工委、航天部門、電訊部門、地震部門及石油勘探部門的多項科研任務,如:國家重點基礎研究項目(“973”項目:大陸強震機理與預測),基金委重大項目(日地系統能量傳輸過程研究),科委重大科學工程(東亞空間環境監測系統、東亞大陸

地球動力學),“921”項目(

電離層環境監測),中巴合作

資源衛星項目(星內

粒子輻射探測器研製)及自然科學基金項目近50項,取得了豐碩的成果,其中很多工作在國內處於領先地位,在國際上有一定影響。此外,我們擁有良好的實驗、觀測與計算設備,並與美國,德國,日本,瑞典等國家的相關教學單位和科研機構及科學家有長期的良好的合作關係,可以為博士後的研究工作提供良好的條件。

研究領域

王仁教授(院士、博導) 地球動力學

塗傳詒教授(博導) 行星際物理學與太陽外層大氣物理學

宋禮庭教授 行星際物理學與磁層物理學

地質學博士後流動站

北京大學地質學系成立於1909年,是中國最早的高等地質教育、研究單位。經過以

翁文灝、李四光等為代表的數代地質大師及一大批學術造詣精湛、富於創造精神的北大地質人的艱苦創業,現今的北大地質學系已經成為我國一流地質科技和教育人才的重要培養基地。迄今已培養出50名中國科學院和

工程院院士,在系級單位中冠全國之首。1993年本系地質學專業被國家教委確立為首批國家理科基礎研究和人才培養基地。 本系匯集了眾多的著名地質學家,師資力量雄厚。現有院士2人,教授27人(其中22人為博士生導師),副教授32人,還有一大批高級實驗及管理人員。系內設有各類實驗室12個,擁有價值1500多萬元的先進的儀器設備;具有八十多年歷史的專業圖書館、收藏豐富的地質陳列館和世界一流的地質檔案館;91年投入使用的新地學大樓等,為本系提供了優良的教學、科研環境。本系與國外二十多個國家和地區的地質院校和研究建立有長期的學術聯繫,為廣泛開展國內外的學術交流與合作提供了重要途徑。

本系現有四個碩士和博士生專業:

構造地質學專業、古生物學及地層學專業、岩石學、礦物學及

礦床學專業和

地球化學專業,設有多種研究方向,可接受不同領域的博士後研究人員。

專業簡介

代表性研究領域及專家有:

錢祥磷教授(博導) 前寒武紀地質學,石油地質學,區域大地構造。

何國琦教授(博導) 區域大地構造,陸內造山帶地質學。

劉瑞詢教授(博導) 中小尺度構造地質學,顯微構造地質學。

徐備教授 盆地分析,造山帶地質學。

(2)古生物及地層學專業

代表性研究領域及專家有:

白順良教授(博導) 泥盆紀

生物地層學,化學-地層學。

王新平教授(博導) 微體古生物學,石炭一三疊紀生物地層學。

齊文同教授(博導) 門類古生物學(珊瑚),中生代地層學,淺海環境分析。

代表性研究領域及專家有:

王仁民教授(博導)

變質岩石學,前寒武紀地質,變質地質學。

崔文元教授(博導) 成因礦物學,區域變質作用,變質地質學。

閻國翰教授(博導) 岩漿岩石學,岩石地球化學。

許保良教授(博導) 岩石地球化學及信息處理。

鄭轍教授(博導) 結晶學與礦物學,結構礦物學,電鏡礦物學。

代表性研究領域及專家有:

曾貽善教授(博導) 地球化學,成礦作用地球化學,實驗地球化學。

(5)石油天然氣研究中心

研究方向主要有:

含油氣盆地構造,儲層地質,油氣地球物理,油氣田勘探與開發等。

代表性研究領域及專家有:

測繪科學與技術博士後流動站

北京大學地球與空間學院遙感與地理信息系統研究所創建於1983年,是我國最早從事遙感、地理信息系統的科研與教學單位之一,分別於1983年、1989年開始招收

地圖學與遙感專業碩士、博士研究生。1997年教育部進行專業調整,地圖學與遙感專業轉為

地圖學與地理信息系統專業,2001年、2003年分別開始招收攝影測量與遙感專業的碩士、博士研究生。在遙感、GIS、衛星導航方面先後有80餘人獲博士學位,200餘人獲碩士學位,出站博士後42人。2006年

測繪科學與技術一級學科(工學)博士學位授予權獲得批准,博士後流動站於2009年正式設立。

衛星導航是大地測量學的主要基礎支撐,目前在國內有一席之地,是科技部中歐衛星導航合作培訓中心、教育部衛星導航聯合研究中心、國防科工局衛星導航套用論證平台依託單位;

固體地球物理學專業是我國重點學科,其一級學科在國家

學科評估中排名第一,其學科套用部分屬於大地測量學,近年有相當的研究與大地工程測量相關,與衛星導航部分教師一道,在我國大地測量方面形成局部優勢。

地圖學與GIS學科為國家重點學科,其所屬地理學一級學科在國家學科評估中排名第一。其中的GIS學科工程能力已經形成,如重大國防項目、

數字城市重大項目等,成為

地圖製圖學與地理信息工程的主體力量。

上述3個學科(

大地測量學與測量工程、攝影測量與遙感、地圖製圖學與地理信息工程)目前掛靠的國家、省部委級機構有:

國家遙感中心技術培訓部,高校遙感技術與套用聯合中心(教育部批准正處級),北京市空間信息集成與3S工程套用重點實驗室(北京市批准)、教育部地球觀測與導航工程中心(教育部批准)、

北京大學數字中國研究院等。

“十一五”期間,本學科平均經費每年超過1500萬元教師人均超過60萬元,且80%以上項目是國家或國際合作項目。住房等後勤保障條件具備。

| 教授,中國科學院院士

| |

晏磊

| 教授

| 高解析度遙感成像技術、遙感定標與偏振 遙感技術、地學特徵導航與LBS套用技術 |

| 教授

| 室內外無縫導航、數字減災與應急管理、GNSS遙感

|

郭仕德

| 教授級高工

| 3S+C(遙感、地理信息系統、全球定位+通信)技術集成與套用工程

|

| 教授

| |

| 教授

| |

畢業前景

●行業領域

金融、石油、化工、礦業、能源、

地震預測、信息及IT、政府、重工業、第三產業及其他地球科學科研領域。

●近年本科畢業去向

地質學專業學生:60%的學生免試攻讀研究生,20%的

出國留學深造。在政府和科研單位工作的約有15%,其他約占5%。本專業的畢業生深受國內外大學和科研院所的一致好評,許多人成為本領域的學術骨幹和學科帶頭人。

地球化學專業:40%攻讀碩士和博士學位,20%出國深造,20%在有關科研、教學單位工作,10%國家機關及管理部門、企業和公司。其中近十年來,畢業生在京工作和學習者占90%以上。

地球物理學專業:除大部分考取國內外研究生外,其餘主要志願到科研機構、高等院校、能源與資源、國家機關從事科研、教學和高級管理工作。

空間科學與技術專業:部分考取國內外研究生外,其餘主要志願到科研機構、高等院校、能源與資源、航天與通訊和國家機關等部門從事科研、教學和高級管理工作。

地理信息系統專業: 70%以上學生獲得免試推研的資格,其中相當數量的優秀畢業生可免試推薦直攻博士,或申請出國深造。

地圖信息

地址:北京市海淀區頤和園路5號北京大學

師資結構

師資結構