作品全文

文學改良芻議

今之談文學改良者眾矣,記者末學不文,何足以言此。然年來頗於此事再四研思,輔以友朋辯論,其結果所得,頗不無討論之價值。因綜括所懷見解,列為八事,分別言之,

以與當世之留意文學改良者一研究之。

胡適

吾以為今日而言文學改良,須從八事入手。八事者何?

一曰,須言之有物。

二曰,不摹仿古人。

三曰,須講求文法。

四曰,不作無病之呻吟。

六曰,不用典。

七曰,不講對仗。

八曰,不避俗字俗語。

一曰須言之有物

吾國近世文學之大病,在於言之無物。今人徒知“言之無文,行之不遠”,而不知言之無物,又何用文為乎。吾所謂“物”,非古人所謂“文以載道”之說也。吾所謂“物”,約有二事。

胡適作品

(一)情感 《詩序》曰,“情動於中而形諸言。言之不足,故嗟嘆之。嗟嘆之不足,故詠歌之。詠歌之不足,不知

手之舞之,足之蹈之也。”此吾所謂情感也。情感者,文學之靈魂。文學而無情感,如人之無魂,木偶而已,行屍走肉而已。(今人所謂“美感”者,亦情感之一也。)

(二)思想 吾所謂“思想”,蓋兼見地、識力、理想三者而言之。思想不必皆賴文學而傳,而文學以有思想而益貴。思想亦以有文學的價值而益資也。此

莊周之文,淵明

老杜之詩,

稼軒之詞,

施耐庵之小說,所以夐絕於古也。思想之在文學,猶腦筋之在人身。人不能思想,則雖面目姣好,雖能笑啼感覺,亦何足取哉。文學亦猶是耳。

文學無此二物,便如無靈魂無腦筋之美人,雖有穠麗富厚之外觀,抑亦未矣。近世文人沾沾於聲調字句之間,既無高遠之思想,又無真摯之情感,文學之衰微,此其大因矣。此文勝之害,所謂言之無物者是也。欲救此弊,宜以質救之。質者何,情與思二者而已。

二曰不摹仿古人

文學者,隨時代而變遷者也。一時代有一時代之文學。周秦有周秦之文學,漢魏有漢魏之文學,唐宋元明有唐宋元明之文學。此非吾一人之私言,乃文明進化之公理也。即以文論,有《

尚書》之文,有

先秦諸子之文,有

司馬遷班固之文,有韓柳歐蘇之文,有語錄之文,有

施耐庵曹雪芹之文。此文之進化也。試更以韻文言之。擊壤之歌,五子之歌,一時期也。三百篇之詩,一時期也。

屈原荀卿之騷賦,又一時期也。

蘇李以下,至於魏晉,又一時期也。江左之詩流為排比,至唐而律詩大成,此又一時期也。老杜香山之"寫實"體諸詩(如杜之《

石壕吏》、《羌村》,白之《

新樂府》),又一時期也。詩至唐而極盛,自此以後,詞曲代興。唐五代及宋初之小令,此詞之一時代也。蘇柳(永)辛姜之詞,又一時代也。至於元之雜劇傳奇,則又一時代矣。凡此諸時代,各因時勢風會而變,各有其特長。吾輩以歷史進化之眼光觀之,決不可謂古人之文學皆勝於今人也。左氏史公之文奇矣。然

施耐庵之《水滸傳》視《

左傳》、《

史記》,何多讓焉。《三都》、《兩水》之賦富矣。然以視

唐詩宋詞,則糟粕耳。此可見文學因時進化,不能自止。唐人不當作商周之詩,宋人不當作相如子云之賦。即令作之,亦必不工,逆天

背時,違進化之跡,故不能工也。

既明文學進化之理,然後可言吾所謂“不摹仿古人”之說。今日之中國,當造今日之文學。不必摹仿唐宋,亦不必摹仿周秦也。前見國會

開幕詞,有雲,“於鑠國會,遵晦時休”。此在今日而欲為三代以上之文之一證也。更觀今之“文學大家”,文則下規姚曾,上師韓歐,更上則取法秦漢魏晉,以為六朝以下無文學可言,此皆百步與五十步之別而已,而皆為文學下乘。即令神似古人,亦不過為博物院中添幾許“逼真贗鼎”而已,文學云乎哉。昨見陳伯嚴先生一詩云:

濤園鈔杜句,半歲禿千毫。所得都成淚,相過問奏刀。萬靈噤不下,此老仰彌高。胸腹回滋味,徐看薄命騷。

此大足代表今日“第一流詩人”摹仿古人之心理也。其病根所在,在於以“半歲禿千毫”之工夫作古人的鈔胥奴婢,故有“此老仰彌高”之嘆。若能灑脫此種

奴性,不作古人的詩,而惟作我自己的詩,則決不致如此失敗矣!

吾每謂今日之文學,其足與世界“第一流”文學比較而無愧色者,獨有

白話小說(我佛山人、

南亭亭長、洪都百鍊生三人而已。)一項。此無他故,以此種小說皆不事摹仿古人,(三人皆得力於《

儒林外史》、《水滸》、《石頭記》。然非摹仿之作也。)而惟實寫今日社會之情狀,故能成真正文學。其他學這個,學那個之詩

古文家,皆無文學之價值也。今之有志文學者,宜知所從事矣。

三曰須講求文法

今之作文作詩者,每不講求文法之結構。其例至繁,不便舉之,尤以作駢文律詩者為尤甚。夫不講文法,是謂"不通"。此理至明,無待詳論。

四曰不作無病之呻吟

此殊未易言也。今之少年往往作悲觀。其取別號則曰"寒灰"、"無生"、"

死灰"。其作為詩文,則對落日而思暮年,對秋風而思零落,春來則惟恐其速去,花發又惟懼其早謝。此亡國之哀音也。老年人為之猶不可,況少年乎。其流弊所至,遂養成一種暮氣,不思奮發有為,服勞報國,但知發牢騷之音,感唱之文。作者將以促其壽年,讀者將亦短其志氣,此吾所謂無病之呻吟也。國之多患,吾豈不知之。然病國危時,豈痛哭流涕所能收效乎。吾惟願今之文學家作費舒特,作瑪志尼,而不願其為

賈生、

王粲、

屈原、

謝皋羽也。其不能為賈生、王某、屈原、謝皋羽,而徒為婦人醇酒喪氣失意之詩文者,尤卑卑不足道矣!

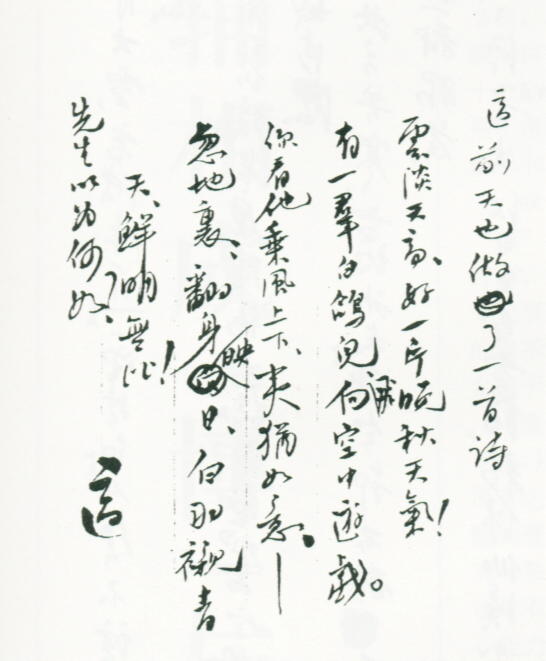

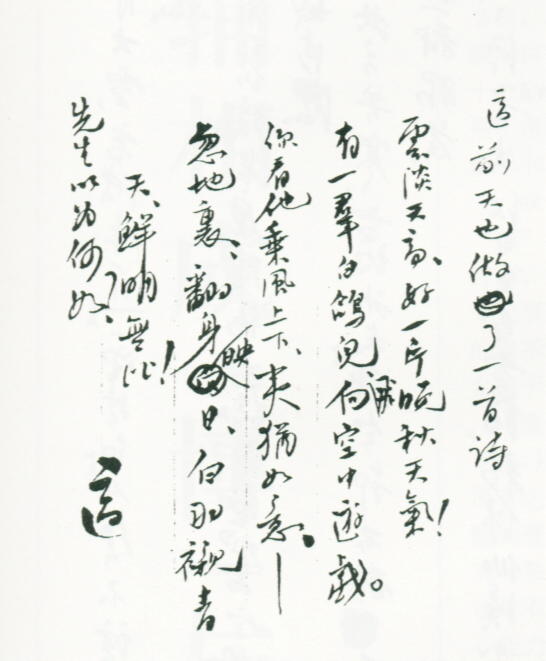

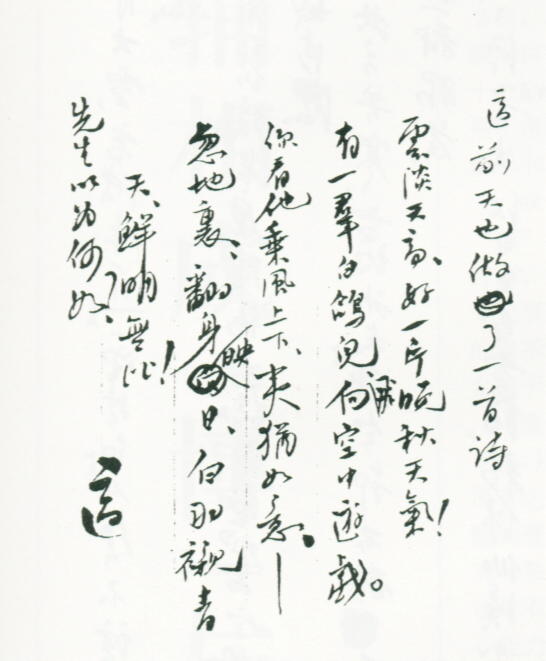

胡適手跡

五曰務去濫調套語

今之學者,胸中記得幾個文學的套語,便稱詩人。其所為詩文處處是陳言濫調,“磋跎”、“身世”、“寥落”、“飄零”、“蟲沙”、“寒窗”、“斜陽”、“芳草”、“春閨”、“愁魂”、“歸夢”、“鵑啼”、“孤影”、“雁字”、“玉樓”、“錦字”、“殘更”,……之類,累累不絕,最可惜厭。其流弊所至,遂令國中生出許多似是而非,貌似而實非之詩文。今試舉一例以證之。

“熒熒

夜燈如豆,映幢幢孤影,凌亂無據。翡翠衾寒,

鴛鴦瓦冷,禁得秋宵幾度。麼弦漫語,早丁字簾前,繁霜飛舞。裊裊餘音,片時猶繞柱。”

此詞驟觀之,覺字字句句皆詞也。其實僅一大堆陳套語耳。“翡翠衾”、“鴛鴦瓦”,用之白香山《

長恨歌》則可,以其所言乃帝王之衾之瓦也。“丁字簾”、“麼弦”,皆套語也。此詞在美國所作,其夜燈決不“熒熒如豆”,其居室尤無“柱”可繞也。至於“繁霜飛舞”,則更不成話矣。誰曾見繁霜之“飛舞”耶?

吾所謂務去濫調套語者,別無他法,惟在人人以其耳目所親見、親聞、所親身閱歷之事物,—一自己鑄詞以形容描寫之。但求其不失真,但求能達其狀物寫意之目的,即是工夫。其用濫調套語者,皆懶惰不肯自己鑄詞狀物者也。

六曰不用典

吾所主張八事之中,惟此一條最受友朋攻擊,蓋以此條最易誤會也。吾友

江亢虎君來書日:

“所謂典者,亦有廣狹二義。餖飣

獺祭,古人早懸為厲禁。若並成語故事而屏之,則非惟文字之品格全失,即文字之作用亦亡。……文字最妙之意味,在用字簡而涵意多。此斷非用典不為功。不用典不特不可作詩,並不可寫信,且不可演說。來函

滿紙‘舊雨’‘虛懷’,‘治頭治腳’、‘捨本逐末’、‘洪水猛獸’、‘發聾振瞶’、‘負弩先驅’、‘心悅誠服’、‘詞壇’、‘退避三舍’、‘無病呻吟’、‘滔天’、‘利器’、‘鐵證’,……皆典也。試盡抉而去之,代以俚語俚字,將

成何說話。其用字之繁簡,猶其細焉。恐一易他詞,雖加倍蓰而涵義仍終不能如是恰到好處,奈何。……”

此論極中肯要。今依

江君之言,分

典為廣狹二義,分論之如下:

(一)廣義之典非吾所謂典也。廣義之典約有五種。

(甲)古人所設譬喻,其取譬之事物,含有普通意義,不以時代而失其效用者,今人亦可用之。如古人言“以子之矛攻子之盾”。今人雖不讀書者,亦知用“自相矛盾”之喻。然不可謂為用典也,上文所舉例中之“治頭治腳”、“洪水猛獸”、“發聾振瞶”,……皆此類也。蓋設譬取喻,貴能切當,若能切當,固無古今之別也。若“負導先驅”、“退避三舍”之類,在今日已非通行之事物,在文人相與之間,或可用之,然終以不用為上。如言“退避”,千里亦可,百里亦可,不必定用“三舍”之典也。

(乙)成語 成語者,

合字成辭,別為意義。其習見之句,通行已久,不妨用之。然今日若能另鑄"成語",亦無不可也。“利器”、“虛懷”、“捨本逐末”,……皆屬此類。非此“典”也,乃日用之字耳。

(丙)引史事 引史事與今所論議之事相比較,不可謂為用典也。如老杜詩云,“未聞殷周衰,中自誅褒妲”,此非用典也。近人詩云,“所以

曹孟德,猶以漢相終”,此亦非用典也。

(丁)引古人作比 此亦非用典也。杜詩云,“清新

庾開府,俊逸鮑參軍”,此乃以古人比今人,非用典也。又雲,“伯仲之間見伊呂,指揮若定失蕭曹”,此亦非用典也。

(戊)引古人之語 此亦非用典也。吾嘗有句雲,“我聞古人言,艱難惟一死”。又雲,“‘嘗試成功自古無,

放翁此語未必是”’。此乃引語,非用典也。

以上五種為廣義之典,其實非吾所謂典也。若此者可用可不用。

(二)狹義之典,吾所主張不用者也。吾所謂“用典”者,調文人詞客不能自己鑄詞造句,以寫眼前之景,胸中之意,故借用或不全切,或全不切之故事陳言以代之,以圖含混過去。是謂“用典”。上所述廣義之典,除戊條外,皆為取譬比方之辭。但以彼喻此,而非以彼代此也。狹義之用典,則全為以典代言,自己不能直言之,故用典以言之耳。此吾所謂用典與非用典之別也。狹義之典亦有工拙之別,其工者偶一用之,未為不可,其拙者則當痛絕之已。

(子)用典之工者 此

江君所謂用字簡而涵義多者也。客中無書不能多舉其例,但雜舉一二,以實吾言。

(l)東坡所藏仇池石,王晉卿以詩借觀,意在於奪。東坡不敢不借,先以詩寄之,有句雲,“欲留嗟趙弱,寧許負秦曲。傳觀慎勿許,間道歸應速。”此用

藺相如返壁之典,何其工切也。

(2)

東坡又有“章質夫送酒六壺,書至而酒不達。”詩云,“豈意青州六從事,化為烏有一先生”。此雖工已近於纖巧矣。

(3)吾十年前嘗有讀《十字軍英雄記》一詩云,“豈有酖人羊叔子,焉知微服

趙主父,十字軍真兒戲耳,獨此兩人可千古”‘。以兩典包盡全書,當時頗沾沾自喜,其實此種詩,盡可不作也。

(4)

江亢虎代華僑誄陳英

土文有“本懸太白,先壞

長城。世無鉏霓,乃戕趙卿”四句,余極喜之。所用

趙宣子一典,甚工切也。

(5)

王國維詠史詩,有“虎狼在堂室,徒戎復何補。神州遂陸沉,百年委榛莽。寄語桓元子,莫罪

王夷甫。”此亦可謂使事之工者矣。

上述諸例,皆以典代言,其妙處,終在不失設譬比

方之原意。惟為文體所限,故譬喻變而為稱代耳。用典之弊,在於使人失其所欲譬喻之原意。若反客為主,使讀者迷於使事用典之繁,而轉忘其所為設譬之事物,則為拙矣。古人雖作百韻長詩,其所用典不出一二事而已。(“

北征”與白香山“悟真寺詩”皆不用一典。)今人作

長律則

非典不能下筆矣。嘗見一詩八十四韻,而用典至百餘事,宜其不能工也。

(醜)用典之拙者 用典之拙者,大抵皆衰情之人,不知造詞,故以此為躲懶藏拙之計。惟其不能造詞,故亦不能用典也。總計拙典亦有數類:

(1)比例泛而不切,可作幾種解釋,無確定之根據。今取

王漁洋“

秋柳”一章證之。

“娟娟涼露欲為霜,萬縷千條拂玉塘,浦里青行中婦鏡,江於黃竹女兒箱。空憐板話隋堤水,不見

琅琊大道王。若過洛陽風景地,含情重問

永豐坊。”

此詩中所用諸典無不可作幾樣說法者。

(2)僻典使人不解。夫文學所以達意抒情也。若必求人人能讀

五車書,然後能通其文,則此種文可不作矣。

(3)刻削古典成語,不合文法。“指兄弟以孔懷,稱在位以曾是”(

章太炎語),是其例也。今人言“為人作嫁”亦不通。

(4)用典而失其原意。如某君寫山高與天接之狀,而曰"西接杞天傾"是也。

(5)古事之實有所指,不可移用者,今往亂用作普通事實。如古人

灞橋折柳,以送行者,本是一種特別土風。陽關

渭城亦皆實有所指。今之懶人不能狀別離之情,於是雖身在

滇越,

亦言灞橋,雖不解陽關渭城為何物,亦皆“陽關三迭”、“渭城離歌”。又如

張翰因秋風起而思故鄉之蓴羹鱸膾,今則雖非吳人,不知蓴鱸為何味者,亦皆自稱有“蓴鱸之思”。此則不僅懶不可救,直是自欺欺人耳!

凡此種種,皆文人之不

下工夫,

一受其毒,便不可救。此吾所以有“不用典”之說也。

排偶乃人類言語之一種特性,故雖古代文字,如老子

孔子之文,亦間有

駢句。如“

道可道,非常道;

名可名,非常名。無名天地之始,有名萬物之母。故常無,欲以觀其妙;常有,欲以觀其徼。”此三排句也。“食無求飽,居無求安”。“貧而無謅,富而無驕”。“爾愛其羊,我愛其禮”。此皆排句也。然此皆近於語言之自然,而無牽強刻削之跡;尤未有定其字之多寡,聲之平仄,詞之虛實者也。至於後世文學末流,言之無物,乃以

文勝。文勝之極,而駢文律詩興焉,而長律興焉。駢文律詩之中非無佳作,然佳作終鮮。所以然者何。豈不以其束縛人之自由過甚之故耶。(長律之中,上下古今,無一首佳作可言也。)今日而言文學改良,當"先立乎其大者",不當枉廢有用之精力於微細纖巧之末。此吾所以有廢駢廢律之說也。即不能廢此兩者,亦但當視為文學末技而已,非講求之急務也。

今人猶有鄙夷白話小說為文學小道者。不知

施耐庵、

曹雪芹、

吳趼人皆文學正宗,而駢文律詩乃真小道耳。吾知必有聞此言而卻走者矣。

八曰不避俗字俗語

吾惟以施耐庵、曹雪芹、吳趼人為文學正宗,故有“不避俗字俗語”之論也(參看上文第二條下)。蓋吾國言文之

背馳久矣。自

佛書之輸入,譯者以文言不足以達意,故以淺近之文譯之,其體已近白話。其後

佛氏講義語錄尤多用白話為之者,是為

語錄體之原始。及宋人講學以白話為語錄,此體遂成講學正體。(明人因之。)當是時,白話已久入韻文,觀唐宋人白話之詩詞可見也。及至元時,中國北部已在異族之下,三百餘年矣(遼、金、元)。此三百年中,中國乃發生一種通俗行遠之文學。文則有《水滸》、《西遊》、《三國》之類,戲曲則尤不可勝計。(

關漢卿諸人,人各著劇數十種之多。吾國文人著作之富,未有過於此時者也。)以今世眼光觀之,則

中國文學當以元代為最盛,可傳世不朽之作,當以元代為最多。此可無疑也。當是時,中國之文學最近言文合一。白話幾成文學的語言矣。使此趨勢不受阻遏,則中國乃有“活文學出現”,而但丁、路得之偉業,(歐洲中古時,各國皆有俚語,而以

拉丁文為文言,凡著作書籍皆用之,如吾國之以文言著書也。其後

義大利有但丁諸文豪,始以其國俚語著作。諸國踵興,國語亦代起。路得創新教始以

德文譯舊約新約,遂開德文學之先。英法諸國亦復如是。今世通用之英文新舊約乃一六-一年譯本,距今才三百年耳。故今日歐洲諸國之文學,在當日皆為俚語。造諸文豪興,始以“活文學”代拉丁之死文學。

有活文學而後有言文合一之國語也。)凡發生於神州。不意此趨勢驟為明代所阻,政府既以

八股取士,而當時文人如何李七子之徒,又爭以復古為高,於是此千年難遇言文合一之機會,遂中道夭折矣。然以今世歷史進化的眼光觀之,則

白話文學之為中國文學之正宗,又為將來文學必用之利器,可斷言也。(此“斷言”乃自作者言之,贊成此說者今日未必甚多也。)以此之故,吾主張今日作文作詩,宜採用俗語俗字。與其用三千年前之死字(如“於鑠國會,遵晦時休”之類),不如用二十世紀之

活字。與其作不能行遠不能普及之秦漢六朝文字,不如作家喻戶曉之《水滸》、《西遊》文字也。

上述八事,乃吾年來研思此一大問題之結果。遠在異國,既無讀書之暇晷,又不得就國中先生長者質疑問題,其所主張容有矯枉過正之處。然此八事皆文學上根本問題,—一有研究之價值。故草成此論,以為海內外留心此問題者作一草案。謂之芻議,猶雲未定草也。伏惟國人同志有以匡糾是正之。[1]

(原載1917年1月1日 “新青年”2卷5號)

作者簡介

作品影響

李雪嬌

近百年前,在西方科學精神的影響下,一群意氣風發、胸懷大志,立志改革

中國文學的青年開眼看世界。在中國文學這片廣袤而浩瀚的海洋上,揚起了他們遠行的帆。他們不畏航行的艱險,衝破重重驚濤駭浪,讓那面“

文學革命”的旗幟在這片波濤洶湧的海洋上飄揚著。在這片汪洋的大海上,他們曾自信過,也曾沮喪過。時過境遷,百年後的我們再回首那段崢嶸歷史時,仍然能夠看到革命先鋒們少了一些前人的“仰天長嘆息”,多了一些堅定。他們為

中國現代文學的發展做出了不可磨滅的貢獻。而胡適,作為“首舉義旗之急先鋒”,他對文學革命的貢獻是不能、也不會被淹沒在歷史的洪流之中的。正如

歐陽哲生所說:“胡適的‘暴得大名’是建立在他的早期新文化成就的基礎之上的。”胡適為新文化運動做出了貢獻,同時新文化運動也成就了他。他在早期新文化運動中所發表的三篇文章:《文學改良芻議》、《

建設的文學革命論》、《易卜生主義》,對當時和以後的文學發展產生了極大的影響。

一、“今日中國之雷音”:《文學改良芻議》

一九一五年,在看似平靜的中國文壇下暗涌著一股革命的洪流。在上海,陳獨秀創辦了對後來影響極大的《

青年雜誌》(也就是在一九一六年改名為《新青年》的雜誌),它成為中國新文化運動的

風向標。而此時,遠在美國的胡適正與幾位留學生(

梅光迪、任叔永等)討論中國文學的問題。胡適所提出的有關當時中國文學的觀點,特別是“要需作詩如作文”受到梅等的極力反對,他們的反對之聲把“很保守”的胡適“逼上梁山”,促使胡適提出了“

文學革命”的口號。一九一六年胡適把他“年來思慮觀察所得”,具體概括為八項主張寄予陳獨秀,在陳獨秀的“詳其理由,指陳得失”的建議下,胡適最終將八事“衍為一文”,這就有了被陳獨秀稱為“今日中國之雷音”的《文學改良芻議》。在一九一七年所發表的《文學改良芻議》中,胡適提出了有名的八事:

一曰,須言之有物

二曰,不模仿古人

三曰,須講求文法

四曰,不作無病之呻吟

六曰,不用典

八曰,不避俗字俗語

一、二、四是“精神上之革命也”,三、五、六、七、八則為“形式上革命也”。

在內容方面,胡適針對“吾國近世文學之大病,在於言之無物”的弊端,提出須做“言之有物”,即有“情感”、“思想”的文章;而對於當時青年“不思奮發有為”,但只知“發牢騷之音”的“暮氣”給予了嚴厲的批評,進而希望青年能在“國之多患”之時,成為

賈生、王某、

屈原、

謝皋羽一樣的人。在第二事中他用進化論思想喊出了具有拓荒意義的“一時代有一時代之文學”的口號,打破了中國人根深蒂固的“古人之文學皆勝於今人”的迷信,進而提出了“今日之中國,當造今日之文學”的觀念,將“惟實寫今日社會之情狀”的

白話小說提升到“世界第一流文學的地位”,並稱之為“真正文學”。

在形式方面,胡適是將舊文學的形式和語言作為

箭靶而討伐的。他認為“今日作文作詩者”,首先要講究文法,而這點在他後來的《

建設的文學革命論》里做了

具體分析。有了文法後,其次就是要注意文章應該用什麼樣的方法來寫。胡適提出“務去濫調套語”,在作文的時候應該拋棄以前的陳詞濫調, “自己鑄詞以形容描寫”“耳目所親見親聞、所親身閱歷之事物”;同時作文要“不用典”、“不講對仗”、“不避俗字俗語”,由於“不用典”這條是“八事之中,最受友朋攻擊的”,所以他將典故分為廣義五種,狹義二種詳細地進行論述。另外他梳理了中國

白話文學的發展史並以西方的白話文學的發展為參照,最後提出一個振聾發聵的觀點“白話文學為中國文學之正宗”,並預言它“為將來文學必用之利器”。

這篇語言通俗、層次分明的《文學改良芻議》為後來(新文化至今)論文的寫作提供了新的“標準”,有利於其規範化。首先,層次分明,論據充分。文章先總述“八事”,然後再運用大量古今中外的論據分別對“八事”進行了詳細的論述。例如“不用典”這條,他每論述一義就會舉出具體的例子,可謂是功夫下得深,充分體現了作為一個學者所應有的嚴謹的治學態度。也正是這種態度才有了文章結論中的“謂之芻議,猶雲未定草也,伏惟國人同志有以框糾是正之”。而這種態度被當時以及以後的人批為游移、懦弱。陳獨秀在《答胡適之》中也對胡適這種“容納異議,自由討論”的態度極為不滿,認為“當以白話為文學正宗,其是非甚明,必不容反對者有討論之餘地”,也正是陳獨秀這種堅決的態度才使文學革命的發展迅速。

胡適的這篇文章的貢獻不僅在於文章內容、形式方面,還在於它所體現出的作為文學革命先驅的胡適所具有的責任感和敏銳力。當時遠在異國求學的胡適時刻關注著中國文學的動態,並對中國的文學發展進行了深刻的思考,這表現出了一個

中國知識分子所應有的

社會責任感。而胡適的敏銳力是他能夠從語言形式的角度來分析中國文學,並且一語擊中當時中國文學的弊端,但是這也成了胡適這篇文章的一大弊病:過分強調形式,在他批判“文勝質”這一中國

文學傳統之時,也無意間陷入了這個怪圈之中,而緊接著陳獨秀針對這一缺失在《

文學革命論》中進行了補救。雖然說用白話來創作並不是始於胡適的,但是他能夠接過

梁啓超、

黃遵憲一代人未完成的白話文學改良任務,對其進行反思改革,在白話文學被視為“小道”的時代,公然提出“

施耐庵、

曹雪芹、吳研人皆文學正宗”,這不但需要敏銳力,更多的是需要勇氣。而他在新文化運動中的造勢為接下來的白話小說的繁榮奠定了基礎。