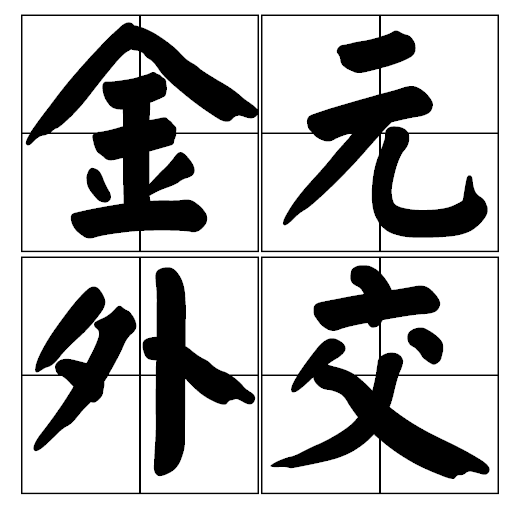

金元外交是美國用經濟擴張手段來控制拉美等地區的經濟,使各國日益依附於美國。現在泛指利用金錢手段達到某種目的。涉事人有威廉·霍華德·塔夫脫。

基本介紹

- 中文名:金元外交

- 外文名:Dollar Diplomacy

- 比喻:利用金錢手段達到某種目的

- 涉事人:威廉·霍華德·塔夫脫

- 國家:美國

簡介,實施,外交影響,台灣外交的尷尬現實,塞內加爾的非洲自主外交,查德的非洲地緣政治實力外交,台灣金元外交餘威尚在,台灣外交轉型帶來的挑戰,北京敞開懷抱等待非洲5國,

簡介

金元外交:美國從威廉·霍華德·塔夫脫總統(William Howard Taft ,1857年9月15日——1930年3月8日。美國第27任總統(1909年3月4日--1913年3月3日)) 提出的鼓勵和支持銀行家擴大海外投資,以實現向外擴張的外交政策。西奧多·羅斯福總統(Theodore Roosevelt,Jr.,人稱老羅斯福,暱稱泰迪(Teddy), 1858年10月27日—1919年1月6日,美國第26任總統(1901-1909))實行的“大棒政策”遭到世界各國,特別是拉丁美洲人民的反對,故塔夫脫和鼓吹積極的經濟擴張政策。塔夫脫提出“用金元代替槍彈”,他們主張運用外交政策推動和保護美國銀行家的海外投資,特別是對拉丁美洲加勒比海地區和中國擴大投資,在這些地區排擠和取代其他帝國主義國家。事實上,金元並沒有完全取代槍彈,而只是槍彈的補充。二者常常交替使用或同時使用。在這種政策的鼓勵下,美國資本大量投入加勒比海地區各國。金元外交實際上是一種資本滲透,通過對外投資來奪取更多的海外市場和殖民特權。

實施

美國從塔夫脫總統提出的鼓勵和支持銀行家擴大海外投資,以實現向外擴張的外交政策。羅斯福總行的“大棒政策”遭到世界各國,特別是拉丁美洲人民的反對,故塔夫脫和鼓吹積極的經濟擴張政策。塔夫脫提出“用金元代替槍彈”,他們主張運用外交政策推動和保護美國銀行家的海外投資,特別是對拉丁美洲加勒比海地區和中國擴大投資,在這些地區排擠和取代其他帝國主義國家。事實上,金元並沒有完全取代槍彈,而只是槍彈的補充。二者常常交替使用或同時使用。在這種政策的鼓勵下,美國資本大量投入加勒比海地區各國。金元外交實際上是一種資本滲透,通過對外投資來奪取更多的海外市場和殖民特權。二戰後美元成為世界貴重價值的衡量,一盎司金等於35.8美圓,史稱固定匯率(現為浮動匯率)其中布雷頓森林體系和以美元為中心的資本主義世界貨幣體系在20世紀後半葉的50年中,關貿總協定和世界銀行、國際貨幣基金組織被認為支撐世界經貿和金融格局的三大支柱。這三大支柱實際上都肇自於1944年召開的布雷頓森林會議。後兩者人們又習慣稱之為布雷頓森林貨幣體系(BrettonWoodssystem)。 金元外交

金元外交

金元外交

金元外交布雷頓森林貨幣體系是指戰後以美元為中心的國際貨幣體系。國際貨幣體系是指各國對貨幣的兌換、國際收支的調節、國際儲備資產的構成等問題共同作出的安排所確定的規則、採取的措施及相應的組織機構形式的總和。有效且穩定的國際貨幣體系是國際經濟極其重要的環節。

在布雷頓森林體系以前兩次世界大戰之間的20年中,國際貨幣體系分裂成幾個相互競爭的貨幣集團,各國貨幣競相貶值,動盪不定,因為每一經濟集團都想以犧牲他人利益為代價,解決自身的國際收支和就業問題、呈現出—種無政府狀態。30年代世界經濟危機和二次大戰後,各國的經濟政治實力發生了重大變化,美國登上了資本主義世界盟主地位,美元的國際地位因其國際黃金儲備的巨大實力而空前穩

固。這就使建立一個以美元為支柱的有利於美國對外經濟擴張的國際貨幣體系成為可能。

1945年12月27日,參加布雷頓森林會議的國中的22國代表在《布雷頓森林協定》上籤字,正式成立國際貨幣基金組織和世界銀行。兩機構自1947年11月15日起成為聯合國的常設專門機構。中國是這兩個機構的創始國,1980年,中華人民共和國在這兩個機構中的合法席位先後恢復。

從此,開始了國際貨幣體系發展史上的一個新時期。

布雷頓森林體系以黃金為基礎,以美元作為最主要的國際儲備貨幣。美元直接與黃金掛鈎,各國貨幣則與美元掛鈎,並可按35美元一盎司的官價向美國兌換黃金。在布雷頓森林體系下,美元可以兌換黃金和各國實行可調節的釘住匯率制,是構成這一貨幣體系的兩大支柱,國際貨幣基金組織則是維持這一體系正常運轉的中心機構,它有監督國際匯率、提供國際信貸、協調國際貨幣關係三大職能。

布雷頓森林體系的建立,在戰後相當一段時間內,確實帶來了國際貿易空前發展和全球經濟越來越相互依存的時代。但布雷頓森林體系存在著自己無法克服的缺陷。其致命的一點是:它以一國貨幣(美元)作為主要儲備資產,具有內在的不穩定性。因為只有靠美國的長期貿易逆差,才能使美元流散到世界各地,使其他國家獲得美元供應。

外交影響

北京終究沒能等到台灣的5個非洲“友邦”與會,但台面下的角力仍可以把台北逼入死角。5年來,台灣除了從大陸手中奪回諾魯之外,每年以流失一個的速度坐視其“友邦”陣營不斷縮減。儘管今年從利比亞、尚比亞和賴比瑞亞朝野傳來一些中非關係的不諧之音,但這些支流逆流不能改變台灣在非洲的“外交空間”正走向瓦解的大勢。

2006年11月金秋最濃之際,堪稱國際關係史最為盛大的“一國一洲”對話會在北京拉開帷幕,來自非洲大陸48國的元首、政府首腦和政府要員一一踏上人民大會堂迎客廳的紅地毯,與東道主元首握手致意之後,步入人民大會堂台灣廳小憩。

48位非洲領袖在人民大會堂台灣廳這一小步,在充滿符號主義的世界政治中卻是邁開了一大步,其象徵意義呼之欲出:世界上只有一個中國,台灣是中國的一部分,中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。 中非合作論壇首腦會議這一巧妙安排,某種程度上引發了世人對海峽兩岸非洲外交角力的聯想。

台灣外交的尷尬現實

早在幾個月前,台灣“外交部長”黃志芳聞知北京可能要在中非建交50年之際把中非合作論壇升格為中非合作論壇首腦峰會,就急忙對外放出口風:非洲友邦國提議近期舉行峰會。為對抗北京峰會,黃志芳暗示與友邦國的峰會將定於11月舉行。

黃志芳在7月15日之時所謂的非洲友邦國,是指與台灣有“外交關係”的非洲6國,除了從獨立時起就與台灣建立了穩固“外交關係”的史瓦濟蘭外,另外5國均是被聯合國列入最不已開發國家名單中的窮國——查德、甘比亞、布吉納法索、聖多美普林西比和馬拉威。

黃所謂的峰會並沒有舉行,陳水扁陷入家族貪污醜聞和倒扁運動不能自拔,而友邦陣營中擁有豐富石油資源的查德一個月之後就宣布與北京恢復外交關係,承認和恪守“一個中國”政策,斷絕了與台灣的官方聯繫,台灣在非洲的“邦交國”只剩下5個。

查德與北京復交後,黃志芳不堪在台島挨罵,一周后便跑到中美洲的巴拿馬“鞏固邦交”去了。由於上屆巴拿馬政府以私人基金會接受台灣巨額經援出現中飽私囊的情況,這次為了避嫌,台方選擇了預算高達52億美元的巴拿馬運河拓寬計畫下手,宣稱將“資助”該國建設。巴拿馬10月23日全民公投通過運河擴建計畫後,黃志芳才喜上眉梢。

黃自以為通過插手巴拿馬運河擴建,就可以“綁牢”和巴拿馬的關係。但事實是,自陳水扁2001年上台以來,由於推行“去中國化”運動,“外交”形勢越來越不利於台北。5年來,台灣除了從大陸手中奪回諾魯之外,每年以流失一個的速度坐視其“友邦”陣營不斷縮減。到目前為止,與台有“外交關係”的國家只剩下24個,大都是小國或窮國,比較重要的如天主教聖城梵蒂岡,近來也頻傳可能與北京建交的訊息。

在源於“中華民國”的法理資源不斷流失的同時,台灣“外交部”也越來越露骨地以經濟和金錢來拉攏一些國家的政府首腦或政黨候選人,並由此引發了不少政治反彈。

2004年11月,位於南太平洋群島的萬那杜共和國總理沃霍爾在訪問北京僅僅兩個月之後,突然現身台北,並與台灣“外交部長”陳唐山一起宣布,瓦台即日起“建交”。令人驚奇的是,身在瓦國內的外交部長和代總理則向中國駐瓦大使館表示,他們對此事毫不知情,沃霍爾一人不能代表整個政府。一周后,瓦部長會議作出決議,撤銷沃霍爾在台北簽署的所謂瓦台“建交公報”,台灣爭取第27個“邦交國”的努力就此功虧一簣。

2006年4月,同樣位於南太平洋的索羅門群島爆發了暴力排華風波,在野的勞工黨領袖圖哈努庫指控“邦交國”台灣在選舉中“資助”自己滿意的候選人,並發動數千名示威者前往議會大廈、總理府和中心商業區等地舉行抗議活動,要求新選出的總理斯奈德·里尼下台。一周后,失去議會支持的斯奈德·里尼宣布辭職。此事引起中國政府大規模撤僑,也將台灣的秘密金錢外交大曝於天下。可陳水扁還認為這樣做無可厚非,他在大半年後的11月5日就國務機要費案作內心剖白時還說:“國家是大家的,不是我陳水扁的,台灣需要在國際上交朋友,外交要不要維持,還是統統攤在陽光下,這樣台灣是穩死的。”

的確,“金元外交”曾經為台灣拓展國際生存空間帶來便利,尤其是在李登輝當政時期,一些非洲國家經不住“台灣金元”的誘惑,紛紛倒戈轉投台北,其中的塞內加爾、賴比瑞亞、甘比亞、聖多美普林西比以及查德就是在那一時期與台灣建交的。但正如南非國際事務研究所主任伊莉莎白·西迪羅普洛斯所說,“無論台灣當局在短期內能夠提供什麼好處,與中國這個崛起中的超級大國建立外交關係都符合非洲國家的長期利益”。現在,當年“流失”於台灣的非洲國家又紛紛改弦易轍,回歸正道。觀察家認為,這不是單純兩岸“拼支票”後形成的力量動態分布,而是新的地緣政經利益博弈後形成的比較穩固的發展結果。

塞內加爾的非洲自主外交

1971年12月,位於西非的中等國家塞內加爾中止了與台灣的“外交關係”,但塞國與北京的外交關係也只維持了24年。由於1995年底的嚴重經濟危機,塞內加爾重新投入台灣的懷抱,以換取台灣“金元”支付龐大的公務員工資。據陳水扁自曝內情,與塞內加爾“復交”後到2005年底10年內,台灣一共給塞國援助了50億新台幣。

2005年10月25日,在幾乎沒有任何徵兆的情況下,塞內加爾突然宣布與北京恢復外交關係,並斷絕了與台灣當局的官方聯繫。

台灣當局本能地斥責大陸通過慷慨援助手段“誘走”了其“邦交國”,國際上也有很多聲音附議。

外界一般趨向於這樣一種思維定勢:由於中國對國際原材料和能源的巨大需求,中國正成為資源富裕國最想交往的夥伴。

近幾年來,隨著非洲經濟的復甦和持續增長,非洲已結束了援助來源單一化的時代,增加了替代來源,減少了某一來源的援助停止後對本國經濟造成的危害。換言之,非洲逐漸擺脫了缺了誰就活不下去的時代,為自主外交與理性外交奠定了基礎。

近年來,塞內加爾逐漸成為非洲法語區國家的領袖,而要想進一步發揮區域大國的影響力,塞國必須要與擁有聯合國安理會常任理事國身份的中國打交道。塞內加爾對區域政治影響力的渴求和國際政治參與的熱情,是台灣當局的“金元”所不能滿足的。所以,塞內加爾與北京復交,首先是出於對自身政治利益的考慮。

塞內加爾也應該看到,中國近幾年加大了對非洲國家的投資,許多鄰近的西非國家因此受益,沒有建立正常的外交關係妨礙了中塞兩國正常的經濟交往。中國已經上升為世界第四大經濟體,中國的國際經濟影響力,是台灣當局花再多的美元也不能與之抗衡的。

陳水扁4年前到過一趟塞內加爾,但賓主雙方談得並不投機。而塞國與北京復交一年來,中塞兩國高層互訪頻繁。年國中國外長李肇星非洲六國之行,第二站就選在塞內加爾,塞總統也兩度造訪北京,兩國已經把“既復交就深交”的共識付諸行動。

值得一提的是,李肇星今年1月訪問利比亞、塞內加爾、奈及利亞等國的時候,利比亞領導人卡扎菲之子賽義夫卻跑去台灣見陳水扁了。4個月後,陳水扁對利比亞進行了8個小時的秘密“訪問”,分別接受了卡扎菲、賽義夫午宴、晚宴款待。當然,卡扎菲一直宣稱堅持一個中國政策,反對“台獨”,不管發生什麼情況,這一立場都不會改變。

這件事給中國出了難題,因為北京向來反對任何與中國建交的國家跟台灣進行任何形式的官方往來與接觸,更何況利比亞過去遭制裁時曾接受中國大量援助。現在制裁取消了,利比亞作為非洲第二大產油國的潛力有待發掘,台灣就想進來先分杯羹,豈有此理?

在對華外交上,利比亞不妨聽取一下塞內加爾、查德等國與台灣兩合兩離的教訓。

查德的非洲地緣政治實力外交

查德,上世紀50年代末獨立,於1962年與台灣“建交”,10年後改與北京建交。1997年在台灣銀彈外交猛烈攻擊下,查德又投回台灣懷抱。

長期以來,查德深受內戰之亂,民不聊生,腐敗成風。每當缺錢之時,它就掄起外交牌進行訛詐,以與台“斷交”相威脅,逼著台灣出血本。據媒體報導,2003年查德與台一場外交風波,台灣就動用了1036萬美元來平息。

近幾年來,查德境內探明了儲量巨大的石油,搖身一變成了資源型國家。與之相鄰的國家蘇丹,也有豐富的石油和天然氣,它正從中國龐大的投資中受益,石油源源不斷輸往中國市場。

而查德總統代比自1990年擔任總統一職以來,成為非洲國家當中為數不多的留在總統職位上最長久的國家元首之一。代比曾於1996年推動國內多黨制民主選舉,成為查德首位民選總統。然而,在他連選連任兩屆後,他又利用擔任總統之有利地位推動修憲,從兩屆任滿制改為連選連任制,使自己如願以償地第三度登上總統寶座。

儘管過程合法,但代比戀棧不走,已經在國際上招致負面評價,英、美、歐盟等對其頗有微詞。

事實上,非洲擁有修憲來讓在位總統數度當選的傳統,烏干達的穆塞維尼也是第三度擔任總統。查德發現,在國際政治舞台上,多一個可依賴和說得起話的大國做朋友,有時比金錢更重要。

長期以來,查德一直指責蘇丹政府支持查德反政府武裝,而蘇丹則指責查德參與達爾富爾叛亂。兩國為此還斷絕了外交關係。查德需要一個能對蘇丹有影響力的大國在兩國之間斡旋。查德應該看到,在聯合國安理會,某些國家提議對蘇丹進行政治干涉時,一直以不干涉別國內政為核心外交政策的中國數度站起來,捍衛了與中國有良好外交關係的蘇丹的利益。

而中國也在不斷顯示出對以達爾富爾區域為中心的包括查德在內的周邊地區事務的關心。中國適時動用棄權票來準予安理會決議的通過。

對於查德而言,只單純滿足於外交訛詐來消費點台灣當局的“金元”,這種外交思路已經在區域複雜的地緣政治和地緣經濟面前顯得短視和拙劣,靠這種外交思路所取得的利益回報也變得微不足道。正因為如此,查德也跟塞內加爾一樣,在台灣沒有明顯察覺的情況下突然宣布與台灣“斷交”,於2006年8月與中國恢復了外交關係。

台灣金元外交餘威尚在

儘管金元外交有諸多缺點,但從實現短期利益的角度看,它往往能收到立竿見影的效果。有的國家之所以三番五次與台“斷交”又“復交”,都是以錢為中心的金元外交在起作用。而且,金元外交常被當事國的政客們包裝成看起來合理的政治訴求以蒙蔽民眾視聽。

尚比亞反對黨領導人薩塔曾就中國投資行為和中資公司管理行為發表過很多負面言論,如果只是其個人觀感或提提意見倒也罷了,關鍵是薩塔為了在2006年9月份的大選中勝出,居然背棄尚比亞憲法所堅守的“一個中國”政策,跑到鄰國馬拉威,與台灣駐馬拉威“大使”私下會面,並以“如其當選,必與台灣建交”的空頭支票來兌換台灣的現金支票。這樣的行為,既不厚道,也有愧於中贊血肉築成的友誼,是一個政治家不該有的卑劣行為。

雖然薩塔沒有在10月初揭曉的這場大選中勝出,但薩塔現象表明,只要台灣還想玩弄金元外交,總有人會自動找上門來。這不,這種爛遊戲也被剛與中國復交不久的賴比瑞亞的某些政客所玩弄。

2006年初,賴比瑞亞眾議院議長私下與台灣前駐賴比瑞亞“大使”、現為駐甘比亞“大使”通信,稱其可利用自己所處的影響力,為與台“復交”出力,希望就恢復外交關係事宜展開討論。台灣駐甘比亞“大使”欣然答應。議長先生繞過總統府委派了負責亞洲事務的外交部長助理等兩人前往甘比亞首府班珠爾與台灣“大使”密談。

訊息曝光後,賴比瑞亞朝野一片震驚,詹森·瑟利夫總統把賴比瑞亞想與台復交的報導斥為“垃圾”。議長最後作了公開道歉。

賴比瑞亞受金元外交之荼毒,可追溯至賴比瑞亞史上最殘暴的多伊總統。多伊總統受台灣金元誘惑,轉向台灣懷抱,大肆揮霍台灣送來的銀彈,結果給賴比瑞亞留下數百萬美元的債務。被控反人類罪而遭海牙國際法庭審判的非洲史上第一個國家元首級人物、賴比瑞亞前總統查爾斯·泰勒,也是在台灣金元扶持下成功爬上賴比瑞亞權力之巔的。

現在,金元外交在賴比瑞亞借屍還魂,表明仍有某些政客在沉甸甸的金元面前把個人私利置於國家利益之上,這也反映了大部分窮國在對待“一個中國”問題上的誠信度和嚴肅性仍可商榷。

台灣外交轉型帶來的挑戰

台灣當局自1993年起每年都要指使“友邦”提交允許其進入聯合國的草案,可是表決時總不被納入聯大議程,久而久之,台灣當局發現“邦交國”只是窮國或小國,顯然難以擁有國際政治話語權,靠金元拼出來的外交有局限性,所以近年來的外交思路有了一些變化。這些變化來得隱蔽,因而具有更大的挑戰性。

其一,從針對小國和窮國的明確外交為主,轉向同時注意針對大國的模糊外交。模糊外交,顧名思義就是雖沒有明示的外交關係,但又有形同有友好外交關係一樣的頻繁接觸,通過接觸來拓展所謂的國際生存空間。台灣已經把美國、歐盟與日本作為模糊外交的主要對象,以各層次親密接觸來考驗中國外交的控制能力。

第二,從傳統外交領域轉向非傳統外交領域,注重打“民主牌”、“文化牌”,形成泛官方外交聯繫局面。如台灣利用日美所推動的“價值同盟”,以盟友的姿態參與各種活動,在國際上造成一種“國家捆綁效應”的假象,其破壞力比單純的金元外交更大。又如台灣當局目前正準備向非邦交國家的留學生髮放獎學金。

第三,搞“悲情外交”,故意製造被大陸欺凌或受辱的形象,以求國際同情。例如,雖然查德與台斷交之前,台灣就獲悉查德與北京在巴黎、喀土穆就復交展開談判的動向;今年8月份查德派出高規格代表團兩次前往北京,台灣方面也知道這些情況,但卻沒有披露給台灣民眾,故意上演了一出台灣“行政院長”受辱戲。

今年8月,台灣“外交部”在明明掌握內情的情況下,對外宣布台灣“行政院長”蘇貞昌將前往查德進行為期5天的訪問,並出席查德總統代比的就職儀式。然後,蘇貞昌趕往機場,在準備登機前的一分鐘,台灣“外交部”突然發表聲明,宣布與查德斷交。其時,查德還沒有宣布任何與台斷交的信息。台灣“外交部”解釋這種“先發制人”的行動是為了不讓台灣人受到大陸的侮辱。台灣當局別有用心地把“斷交”事件解釋為大陸的欺凌。

近一段時間以來,陳水扁屢次以“迷航之旅”,故意扮演成國際棄兒的形象,一定程度上博得了國際上不明真相的人們的同情。

不能忽視台灣當局的“悲情外交”的殺傷力。我們注意到,台灣操縱“悲情外交”,大都發生在需要透明的有關信息不為公眾所知之時,擊破“悲情外交”就要我們把本來應有的琅琅之氣公之於眾,讓事實暴露於陽光之下,使公眾明白,外交為人民,也為台灣民眾。

北京敞開懷抱等待非洲5國

北京中非合作論壇峰會遵循上兩次中非論壇的慣例,邀請了沒有與中國建交的非洲5國與會。

這次由於是在北京舉行論壇峰會,台灣方面做了“大量”工作,結果表明,本次無一台灣“友邦”派出代表參加北京中非合作論壇。

但是,在今年9月台灣第14次申請加入聯合國的提案國名單中,並非所有台灣“友邦”都連署,在非洲“友邦”中,缺了布吉納法索。這預示著台灣在非洲的“外交空間”正走向瓦解。

11月5日,中國外長李肇星在回答非洲記者提問時表示,中國政府和人民對那5個國家和人民,也有友好的感情。中國從來沒有做過對不起他們的事情。“相反,是他們的政府傷害了中國人民的感情,這5個國家到現在還把自己孤立於國際社會的絕大多數成員之外,他們還同中國的一個省、中國的一個地區——台灣保持著所謂的‘外交關係’。”

“實際上,你現在看,”李肇星說,“一個獨立主權的國家同另外一個獨立主權國家的一部分、一個省保持所謂‘外交關係’,我認為對自己國家的地位也是一種貶低,更不用說這直接違背了聯合國大會的有關決議,也構成了對中國內政的干涉。”

在兩岸外交博弈中,中國利益最大化的臨界點可能不在北京取得所有國家的外交關係,也可能不在台灣當局輸光所有“友邦”上。在財力物力不是無限而是有限、國際影響力不是無所不能而是有所節制、外交鬥爭只是各種複雜鬥爭中的一種表現形式的情況下,外交上的節節勝利或節節敗退可能並不表明很實質的問題。外交鬥爭只是服務于海峽兩岸和平統一這一核心目標的手段而已,我們千萬不能把手段當目的。從外交鬥爭的複雜性和多樣性以及外交向非傳統領域延伸的角度看,我們還可以挖掘更多潛力來應對全新的挑戰。