歷史 早期歷史 米哈伊爾的父親費奧多爾·尼基季奇·羅曼諾夫,是

伊凡四世 的中央顧問,也是伊凡四世皇后安娜斯塔西婭·羅曼諾芙娜的侄子。

1600年,米哈伊爾和母親一起遭到流放。這是

鮑里斯·戈都諾夫 當選沙皇的結果,在1598年,他的父親被誣告叛國。在長期的動亂和戰爭後,米哈伊爾·費奧多羅維奇在1613年2月21日被國民議會推選為沙皇,是為米哈伊爾一世。米哈伊爾當時還是一個16歲的少年,暫時由父親菲拉列特長老在幕後攝政。

阿列克謝在位期間重視商業,加強財政壓榨,先後爆發了鹽商暴動和

斯捷潘·拉辛 起義,軍事上發動了對

波蘭立陶宛聯邦 的

俄波戰爭 ,吞併了東

烏克蘭 ,試圖獲得

波羅的海 出海口,未能成功。阿列克謝曾經有過兩次婚姻,第一任皇后瑪利亞·米羅斯拉夫斯卡婭於1669年去世,先後生育十三個子女,卻只有三個存活至成年,且兩個兒子費奧多爾和伊凡都體弱多病,第二任皇后娜塔莉亞·納雷什金娜生育三個子女,其中兩個存活,且都身體健壯,這也誘發了之後的皇位爭奪。

1676年1月29日,阿列克謝·米哈伊羅維奇因病去世,長子費奧多爾即位,是為

費奧多爾三世 ,他幼年登基,體弱多病,朝政由繼母娜塔莉亞皇太后的母家納雷什金家族把持,期間加強了中央集權制,社會矛盾進一步激化,軍事上武力吞併了第聶伯河以東地區。

彼得大帝革新 彼得一世是阿列克謝沙皇最小的兒子,費奧多爾三世的同父異母弟弟。

1682年,年僅21歲的費奧多爾三世病逝,無子嗣,納雷什金家族擁立十歲的彼得為新沙皇,由娜塔莉亞皇太后攝政。彼得同父異母姐(費奧多爾同母姐),年富力強的

索菲婭·阿列克謝耶芙娜·羅曼諾娃 女大公煽動,殘殺彼得的兩個舅舅,將自己的同母弟十六歲的伊凡立為第一沙皇,是為

伊凡五世 ,而彼得只是第二沙皇,是為彼得一世,而實際上伊凡智力發育很差,且體弱多病,彼得和母親又被排斥在權力核心之外,實權掌握在索菲亞手中,兩位小沙皇只是擺設。索菲亞主政期間發動了對土耳其和中國(

清朝 )的戰爭,但未能達到目的,甚至被迫與中國簽訂了《

尼布楚條約 》。

1689年,索菲亞試圖捉拿彼得,彼得一世利用多年來培養的童子軍團推翻了姐姐的統治,逼迫她成為修女,拘禁在

新聖女修道院 ,伊凡五世宣布放棄權力,只保留沙皇尊號。

1694年,娜塔莉亞皇太后去世。

1696年,共治沙皇

伊凡五世 去世,彼得一世成為真正意義上的唯一的最高統治者。

1697年,彼得喬裝改扮成俄軍下士彼得,隨同俄國使團出國考察,先後在荷蘭、英國等國學習造炮、造船和航海。並在荷蘭贊丹造船廠獲得優秀技師稱號。回國後,彼得開始仿效西歐已開發國家,以軍事為中心實行一系列改革。由於他積極鼓勵俄國西方化,並鼓勵廢除包括蓄鬍須和穿著冗雜的長袍在內的諸多禮節,彼得一世一般被看作是羅曼諾夫王朝的最初奠基人和開化的代名詞。俄國的第一家兵工廠、第一家報館都是在他的倡導下成立的。

由於彼得大帝的革新,俄國迅速發展成為東歐的強國。俄國迅速發展各種產業。

17世紀的俄國是一個遠離海洋的

內陸國家 。彼得發動了長達21年之久的“

北方戰爭 ”,戰勝

瑞典 ,奪取了

波羅的海 出海口。在“北方大戰”中一舉打敗俄國的夙敵和北方強國瑞典,奪取了

芬蘭大公國 和波羅的海的出海口。接著與波斯一決雌雄,獲取裏海沿岸一帶。彼得一世還打敗

奧斯曼帝國 ,奪取了黑海的出海口。彼得一世於1721年放棄“全俄羅斯的君主、上帝加冕的神聖沙皇”這一從

伊凡四世 開始世襲的稱號,而選擇了“皇帝”這一西歐君主國(如

神聖羅馬帝國 )最高統治者的稱號,藉此象徵羅曼諾夫王朝與西歐的各個國家具有相同的政治地位。

1712年,彼得下令將沙皇的寶座從莫斯科搬到

彼得堡 ,窺視整個歐洲。彼得還親自命令俄國海軍總司令

阿普拉克辛 “找出一條經北冰洋到中國和印度”的航線,又覬覦亞洲。

1724年冬,彼得一世巡視芬蘭灣後暴發肺炎,竟至一病不起,延至1月8日凌晨死去。他唯一成年的兒子阿列克謝皇太子因反對父親的改革,已於1718年被處死,他的第二任皇后葉卡捷琳娜繼承皇位,成為俄羅斯第一位女皇

葉卡捷琳娜一世 (1724-1727年在位)。

擴張和成熟 葉卡捷琳娜一世在位僅三年去世,在位期間設立了

俄羅斯科學院 ,彼得一世之孫,阿列克謝皇太子之子,12歲的

彼得二世 即位,朝政先後由權臣緬希科夫和多爾戈魯基把持,其間保守派勢力抬頭,皇室遷回莫斯科。

1730年彼得二世去世,年僅15歲,羅曼諾夫王朝斷絕男嗣。他的堂姑母,

伊凡五世 之女,彼得一世的侄女,庫爾蘭女公爵

安娜·伊凡諾芙娜·羅曼諾娃 被貴族擁立為女皇,她沒有政治頭腦,終日享樂,朝政開始由德意志貴族把持,政治十分混亂。

1740年,安娜女皇去世,臨終時指定不滿一歲的甥孫,來自德意志不倫瑞克的

伊凡六世 即位,皇帝年幼,由母后攝政,德意志貴族實際上控制俄羅斯政治。

1762年,伊莉莎白女皇去世,未婚且無子嗣,由她的外甥,彼得大帝的外孫

普魯士人 霍爾斯坦-哥道普王室的彼得·路德維希大公(即

彼得三世 )繼承皇位,羅曼諾夫-霍爾斯坦-哥道普王朝開始。

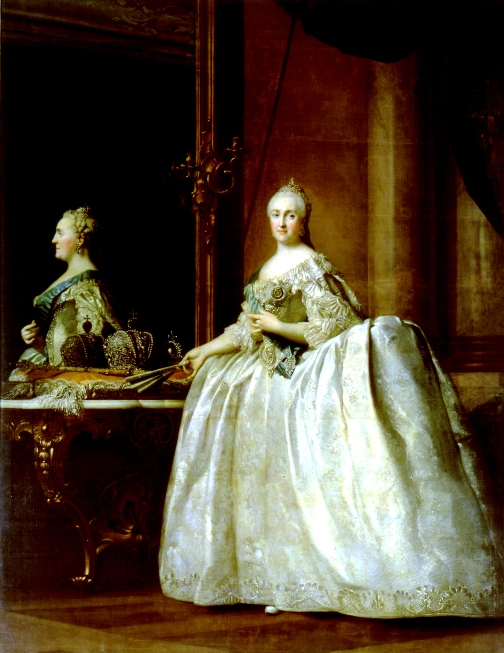

葉卡捷琳娜二世是俄國羅曼諾夫王朝最著名的女皇帝,葉卡捷琳娜二世與俄羅斯

留里克王朝 有血緣關係,為留里克王朝的後裔。

葉卡捷琳娜大帝 1745年出身

普魯士 貴族的她同未來沙皇

彼得三世 結婚。1762年廢不得人心的彼得三世自立,隨後將其殺害。她在位期間(1762-1796),俄國羅曼諾夫王朝已經從昏睡中覺醒,並且在西歐和國際事務中具有很高的威望。她在位34年,發動了6次大規模的戰爭:包括

俄普奧三次瓜分波蘭 (1772年、1793年和1795年)、兩次

俄土戰爭 和一次

俄瑞戰爭 ,通過這些戰爭和強權的統治,葉卡捷琳娜二世建立了一個跨歐、亞兩大洲,領土面積居世界第一位的超級帝國。

在這一時期,俄國羅曼諾夫王朝的國土面積擴大了63萬平方公里(其中有46萬平方公里來自波蘭)。作為當時世界上幅員最大國家的主人,她對歷史的影響主要在於一系列戰爭引起國際格局的變化。她主導的三次瓜分波蘭完全從地圖上抹去了這個曾經的東歐大國,兩次大敗土耳其,使曾經不可一世的

奧斯曼帝國 元氣大傷,從此淪為任人宰割的

西亞病夫 ,並為俄國羅曼諾夫王朝贏得了夢寐以求的南方出海口,還輕取想趁火打劫的瑞典人。她使俄國的利爪逼近了歐洲的心臟地帶,甚至產生過征服世界的雄心。

拿破崙戰爭 身為一個歐洲的主要國家,俄國羅曼諾夫王朝也無法避免的參與了與

拿破崙帝國 的戰爭。

1812年6月,

拿破崙一世 率領60萬大軍侵略俄國,比俄國正規軍大兩倍以上,而且裝備更加精良。但在拿破崙推進的同時,也同時面臨了過度擴張的問題。俄國羅曼諾夫王朝使用了

焦土戰爭 的策略,而拿破崙又遇上俄國寒冷的冬天,使得拿破崙遭遇了災難性的慘敗:不到3萬人回到他們的祖國。在法國軍撤退之際,俄軍則推進到中歐和西歐,最後到了巴黎的城門邊。在

反法同盟 擊敗拿破崙後,沙皇

亞歷山大一世 被視為歐洲的救世主。

遠東擴張 早於

17世紀 ,俄國羅曼諾夫王朝已積極向

遠東 擴張,並與中國清朝發生衝突。

中俄雅克薩戰爭 中俄分別於1689年和1727年簽署《

尼布楚條約 》和《

恰克圖條約 》,確立邊界。但這並未阻止俄國的野心。

1858年5月,俄國乘英

法 聯軍侵略中國之際,以武力威脅清政府簽署《

璦琿條約 》,以黑龍江為邊界。

1860年簽訂的《

中俄北京條約 》,俄國羅曼諾夫王朝更把整個

外滿洲 (包括

庫頁島 )吞併,並獲得

海參崴 這個不凍港,以擴展其於西太平洋的影響。另一方面,俄國亦企圖將勢力染指庫頁島及

千島群島 ,與日本展開爭奪。

1875年5月7日,日本與俄國簽訂《庫頁島千島群島交換條約》,俄國把千島列島北部給予日本,換取庫頁島的主權。

19世紀末期,俄國向清廷租借大連,成立

關東州 。俄國亦藉得到了

東清鐵路 的建築權,對內滿洲進一步侵略,意圖建立“黃俄羅斯”。俄羅斯在

北美洲 亦曾於1787年占有土地,但在1867年將其以七百二十萬美元的價格賣給美國,即今日的

阿拉斯加州 。

占領中亞 1877年,占有全中亞。

強盛與改革 亞歷山大一世 統治時期(1801年-1825年),帝國的經濟和政治達到頂峰。亞歷山大一世最大的功績在於打敗了法國的侵略者拿破崙·波拿巴,即法蘭西皇帝

拿破崙一世 。藉此絞殺了法國大資產階級專權的

法蘭西第一帝國 。但在亞歷山大統治的後期,由於人民的反抗和

神秘主義 的影響,俄羅斯帝國開始衰敗。

亞歷山大二世 1825年至1855年暴君

尼古拉一世 統治期間,俄國的軍事行動頻繁,物價飛漲,開始出現崩潰的徵兆。尤其是

克里米亞戰爭 ,使被壓迫的農奴們苦不堪言。

1856年戰爭結束之後,俄國的

農奴制 已經危在旦夕。

1861年至1862年皇帝

亞歷山大二世 決定採取措施,於是有了自上而下的“亞歷山大二世改革”,通過改革,俄國開始真正走上了

資本主義 路線。

然而,1881年,亞歷山大二世被

民粹主義 者刺殺身亡,其子

亞歷山大三世 即位,改革出現了倒退的跡象,危機再次顯現。

革命與衰亡 19世紀後期和20世紀初期對俄國羅曼諾夫王朝來說是一個危機時期。歐洲的

工業革命 使得俄國與西歐的發展相差越來越大。雖然帝國的人口較任何一個歐洲國家都多,但大部分都是貧窮的

農奴 。

1905年

日俄戰爭 的失敗更導致民眾對皇權喪失信心,俄國境內不斷發生流血革命,而

第一次世界大戰 則是摧垮帝國的最後一擊,國內無法支應來自

德意志帝國 的猛烈攻擊,民生物資極其貧乏。

王朝標識 王朝旗幟 拜占庭 君主認為身兼東西兩方之王者,要同時照看兩方的領土,因此帝國採用雙頭鷹作為國徽。在拜占庭日趨滅亡的過程中,俄羅斯將雙頭鷹(Двуглавый орёл)圖案引入自己的國徽和皇室象徵,以顯示自己是古羅馬帝國的合法繼承者地位。一個是俄羅斯,

莫斯科 大公

伊凡三世 在1473年娶了拜占庭帝國的索非亞公主後,將雙頭鷹圖案放進

俄羅斯國徽 中,以示莫斯科是第三個羅馬。

皇帝盾徽 僅限皇帝個人使用的,獨一無二的標誌,同時也是最高權力的象徵。

皇帝盾徽 皇室旗幟 供羅曼諾夫王朝其他王室成員使用的通用徽章。

疆域 疆界 地理 19世紀末,羅曼諾夫王朝國土面積有2280萬平方公里,約占地球面積六分之一;當時羅曼諾夫王朝唯一領土面積的競爭對手只有

大英帝國 。然而,在這個時候,大部分人居住在俄羅斯的歐洲部分。全國超過一百個不同的民族,當中俄羅斯人僅占全國人口的45%。

地區建設 在1742和1867年之間,

阿拉斯加 也是羅曼諾夫王朝的殖民地。

外部領土 通過《

組織法 》的第一段闡述,羅曼諾夫王朝成為了一個不可分裂的聯邦。另外,第26段講到“在羅曼諾夫王朝的王冠之下俄羅斯、波蘭、

芬蘭大公國 聯合成一個不可分割的整體。”而俄國羅曼諾夫王朝同芬蘭的關係也由組織法的第二段調節為了法律條文:“芬蘭大公國,作為羅曼諾夫王朝一個不可分割的整體,其管理內部事務的特殊方針基於特殊的法律條款。”和1910年6月10日法。

海參崴 1744至1867年之間沙俄也掌控著俗稱的美洲俄羅斯。在接受了這片土地(即阿拉斯加)之後,羅曼諾夫王朝成為了一個疆域橫跨歐亞美的龐大帝國。它也由此不同於其他的殖民性帝國。當英法在二十世紀沒落了之後,羅曼諾夫王朝仍保留了相當大一部分的領土,就像早先的蘇聯和現今的俄羅斯。

此外,當時的帝國還有相當大的勢力範圍,特別是在關東的港口和中國

東清鐵路 的特權,而這兩個特權都同在天津的特權一樣被清政府承認。在這段時間羅曼諾夫王朝享有的治外法權。(請參見

俄日關係 條目)

1815年,格奧爾格·安東·雪佛博士 到達了考艾島並同當地島嶼的首領(

夏威夷王國 的國王——

卡美哈梅哈一世 的附庸)達成了一個保護協定,但沙皇拒絕批准這筆交易。

政治 沙皇 彼得大帝 在1721年時改稱自己為皇帝,並且宣布自己為全俄羅斯的皇帝。之後的統治者也一直延用這個名稱,一直到1917年

二月革命 被推翻為止。

俄羅斯的皇帝在1547–1721年間一直使用沙皇這個稱號,但之後都是使用皇帝這個名稱,只是在中文半音半意的譯法下,還是稱其為沙皇。

皇帝的權力在十月宣言之前被兩項規定所限制,其目的是為了保護現有的體制。沙皇

保羅一世 認為,皇帝和其配偶都必須是

東正教 教會的成員之一,而且必須要遵守繼承權法(Pauline Laws)的規定。但是到了1905年10月17日,情況就改變了,皇帝自願限制他的立法權力。他認為在沒有經過帝國杜馬(一個自由選舉產生的

國民議會 )的同意下,任何提案皆無法通過成為法律。雖然在1906年4月28日時出現了與上述道德責任相關的法律,並且和組織法一起擴增,但同時皇帝仍然握有解散杜馬的權利,並且他也行使了這項權利。

議會 根據1906年2月20日制定的法律,帝國議會和杜瑪帝國合併成為立法的

上議院 ,並且皇帝的立法權從這個時候開始只有和兩議院合作才能正常運作。

帝國議會 ,或稱為英制議會,因為上述的原因而重組,並且產生了196個席位,其中有98個由皇帝題名,剩下的98人則是由選舉產生,而且總理也是其成員之一。關於這些當選議員,其中有3人是東正教的僧侶神父,另外3人是負責掌管教區或世俗職務的白神父,剩下的18人是貴族,6人是大學或科學學院的成員,以及6人來自

商會 ,6人來自工業局,18人來自有地方自治局的政府,其餘16人則無,並且有6位來自波蘭。然而當立法單位和杜瑪合作後,該組織的提案卻確很少被實行。

杜馬 帝國杜馬或是英制杜馬(杜馬帝國)組成了俄羅斯的

下議院 ,共有442個席位,並且擁有極度複雜的選舉方式。這些會員的工作是爭取占了其中壓倒性多數的有錢人家支持,尤其是地主階級,並且代表俄羅斯人民發聲。除了中亞之外的每一個省,都會推舉出幾個成員,並且他們大多來自大城市。然而這還不表示他們能成為正式議員,他們還必須通過由農民、公民和地主階級的決選才能正式出任。然而當代表團代表較弱勢的業主出席時,那些富有的業主們將會親自上陣,公民(都會人士)則是依照課稅財產被分成兩類,並且被選為省代表團的成員,農民則是由小行政區的代表團所代表。工人階級則是以特別的方法對待,如果不是每個工廠任用50個員工,則是選出一個或以上的代表參加代表團。

在代表團里他們進行了秘密的過半數獲勝選舉,優勝者可以代表其參加杜馬英制議會。自從這些人形成了保守勢力(下議院和公民),改革派的人得已擁有從各階層政府推選出一個人參加代表團的權力。因此如果杜馬擁有一些激進份子,那是因為他們享有了七個大城市的特殊專營權,分別是

聖彼得堡 、

莫斯科 、

基輔 、

敖德薩 、里加和波蘭的

華沙 和

羅茲 。然而地方會直接選出杜馬的成員,雖說他們的選舉是依照應稅財產而有所區別的,並且如此一來會給有錢人家一些優勢,以及選出相同數量的代表。

內閣 根據1905年10月18日起的法律規定 ,用作支持沙皇的最高議會被建立,並在政府首腦 的名義下,設立了俄羅斯首相。俄國羅曼諾夫王朝政府由其所有的政府部門和它們的部長組成,各部長並列在下:

主教會議 參議院 於

彼得一世改革 期間建立的俄羅斯參議院(Pravitelstvuyushchi Senat, i.e. directing or governing senate)的成員全部由沙皇任命。它完備的職能由其下屬的幾個部門執行:它是擁有否決權的最高機構,是帝國的會計部,也是政治犯的最高法庭,而且它還有一個部門起著同

英國紋章院 類似的功效。不僅如此,參議院對帝國各部門之間發生的爭論,特別是中央代表和地方選舉產生的機構之間的矛盾,也擁有裁判權;而由於沙皇賦予了參議院和

美國最高法院 相同的職能,所以參議院可直接否決違背

憲法 的議案。另外,它還負責頒布新的法律。

覆滅原因 專制統治 羅曼諾夫王朝在300餘年的統治發展中,君權對社會的禁錮越來越緊密,當歐洲民權主義思潮漸漸波及到東歐地區時,羅曼諾夫王朝感覺到民權對皇權的威脅,因此一直以維護王權的旗號廣泛干涉歐洲各國內政,並因此而得到“歐洲

憲兵 ”的稱號,這種對思想的物質化強壓最終導致的結果就是羅曼諾夫王朝日益落後和民眾的日益不滿。

血腥屠殺 1905年1月,

彼得堡 工人舉行了大罷工,參加人數達15萬之眾。他們在一個名叫加邦的牧師鼓動下,準備到冬宮向沙皇

尼古拉二世 遞交請願書。而尼古拉二世卻在準備著一道嗜血的宴席。幾十個營的

近衛軍 步兵和騎兵被指定充當無情的劊子手。

尼古拉二世 1905年1月22日,俄歷1月9日,一個晨霧茫茫的星期日,將近15000名工人和家屬舉著三色國旗和尼古拉二世的肖像踏著積雪向冬宮廣場聚集。然而,早已在各個主要路口嚴陣以待的近衛軍,卻用子彈和馬刀向手無寸鐵的民眾展示了殘暴和血腥。這一天,1000多人被殺害,3000多人受傷,鮮血染紅了路上的積雪。流血星期日成了引發第一次

俄國革命 的火星。

短短几個月之內,各地相繼爆發大規模罷工運動。全國最大的紡織中心——伊凡諾沃-沃茲涅先斯克,7萬多名工人堅持罷工72天,並自行選出了工人全權代表委員會領導罷工。委員會還負責維護當地治安、管理糧食及財政,代表委員會就是我們常說的

蘇維埃 ,這是俄國羅曼諾夫王朝歷史上第一個由民眾自己組成的政權機關。全國組成了有17個工會參加的聯盟和包括42個省、20多萬農民參加的農民聯盟。

拒絕變革 面對洶湧澎湃的革命浪潮,

沙皇 政權被迫做出改革姿態應對危機,尼古拉二世下詔頒布了召集國家

杜馬 的法令。根據最初頒布的有關規定,俄國

杜馬 ,它是一個諮詢機構,沒有立法權,這與

西方國家 的議會有著極大的不同,同時對選民規定了高額的財產資格,這實際上剝奪了大多數居民的

選舉權 。10月初,在自由派、社會民主黨人發動下,莫斯科開展了全市各行業的總罷工。甚至在

莫斯科 省還建立了一個農民共和國。12月,由

布爾什維克黨 人組織的莫斯科武裝起義爆發,但最終被軍隊鎮壓。

一戰催化 第一次世界大戰爆發後,沙皇將整個俄國帶入了戰爭之中,隨著戰爭的不斷深化,俄國社會陷入了困頓,各種矛盾再次激化,沙皇成為各種階層咬牙切齒的目標,受戰爭前線失利、國內矛盾迭生、生活困苦的影響,1917年月,俄國爆發了第二次

資產階級民主革命 ,彼得格勒的工人因為長期的戰爭、饑饉而走上街頭,派去鎮壓的軍隊當場譁變。在短短的幾天時間內,沙皇尼古拉二世失去了對軍隊和國家的控制。羅曼諾夫王朝的腐朽統治最終被擠垮,末代皇帝尼古拉二世被迫在

奧拉寧堡 宣布退位(尼古拉二世全家於1918年7月17日,在

葉卡捷琳堡 與其他皇室家族一起被槍決),至此,羅曼諾夫王朝結束。彼得格勒成立了一個資產階級的臨時政府。

歷代沙皇(皇帝) 任 肖像 名稱 生卒 登位 退位 -

費多爾·尼基基奇·羅曼諾夫(菲拉列特大牧首)

1544-1633

1

米哈伊爾·費奧多羅維奇

1596-1645

1613.3.3

1645.7.23

2

1629-1676

1645.7.24

1676.2.8

3

1661-1682

1676.2.8

1682.5.7

-

1657-1704

1682.6.8

1689.9.16

4

1666-1696

1682.6.8

1696.2.8

1672-1725

1682.6.8

1725.2.8

5

1684-1727

1725.2.8

1727.5.17

6

1715—1730

1727.5.18

1730.1.30

7

1693—1740

1730.2.13

174010.28

8

1740—1764

1740.10.28

1741.12.6

9

1709—1762

1741.12.6

1762.1.5

10

1728—1762

1762.1.5

1762.7.9

11

1729—1796

1762.7.9

1796.11.17

12

1754—1801

1796年11月17日

1801.3.23

13

1777—1825

1801.3.24

1825.12.1

14

1796—1855

1825.12.26

1855.3.

15

1818—1881

1855.3.2

1881.3.13

16

1845—1894

1881.3.13

1894.11.1

17

1868—1918

1894.11.1

1917.3.15

-

1878-1918

1917.3.15

-

葉卡捷琳娜大帝

葉卡捷琳娜大帝

皇帝盾徽

皇帝盾徽

海參崴

海參崴 尼古拉二世

尼古拉二世

彼得大帝

彼得大帝 中俄雅克薩戰爭

中俄雅克薩戰爭 亞歷山大二世

亞歷山大二世