基本介紹

- 中文名:湯迪比戰役

- 時間:1591年

- 性質:決定性戰役

- 地點:湯迪比

- 軍隊:摩洛哥軍隊

歷史背景,摩洛哥,桑海,前奏,經過,結果,後續,影響,

歷史背景

摩洛哥

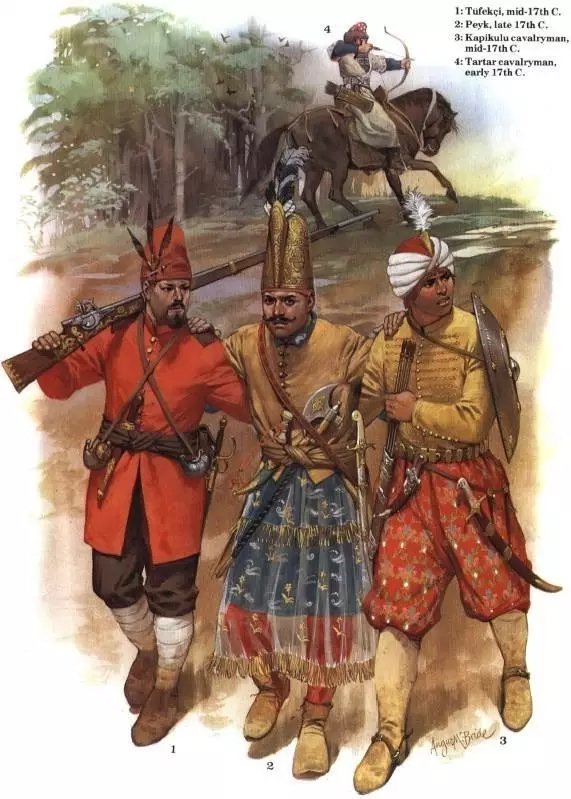

1578年,摩洛哥軍隊為捍衛民族獨立同葡萄牙軍隊在馬哈贊河畔進行決戰,葡軍全軍覆沒,史稱“三王之戰”,亦稱馬哈贊河之戰或葡摩戰爭。戰後,摩洛哥的發展進入了一段黃金時期。三王之戰後艾哈邁德一躍成為摩洛哥的君主,並號稱“曼蘇爾”(常勝者)。曼蘇爾學識淵博,被稱為“哈里發中的學者,學者中的哈里發”,善於治理國事,深諳國際形勢。 摩洛哥與桑海的對峙

摩洛哥與桑海的對峙

摩洛哥與桑海的對峙

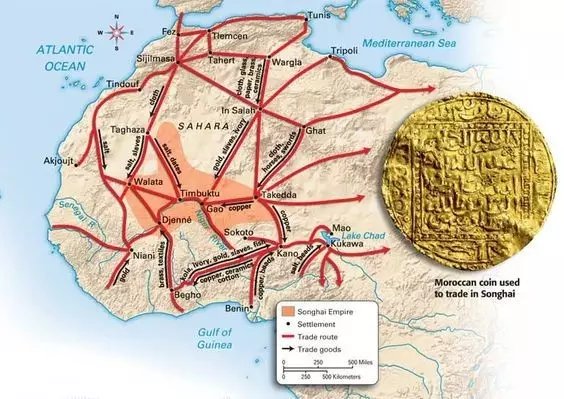

摩洛哥與桑海的對峙曼蘇爾重視軍隊的作用。他繼承前任國王馬利克的軍隊建設事業,採用土耳其人的軍事組織,委託土耳其人訓練由安德魯西亞人、叛教者(基督教徒的俘虜或冒險家改信伊斯蘭教者)組成的軍對,並用歐洲火器和大炮進行武裝。他還非常注意軍事後勤,組建了負責供應、工程和通訊的部隊。曼蘇爾依靠這支強大的軍隊制止了部落叛亂,也威懾了外部的覬覦者,保持了摩洛哥的長期相對穩定。

曼蘇爾重視發展內外貿易。他打擊和限制海盜活動,發展正常的對外貿易。歐洲國家特別是英國的商船,大量來到摩洛哥港口。摩洛哥出口雪茄、硝石,交換英國的棉布和武器,其中有優質的鑄鐵大炮。曼蘇爾壟斷硝石和雪茄的生產和貿易,增加了財政收入。

曼蘇爾還非常注意營造有利的國際環境。曼蘇爾致力於改善同歐洲國家的關係,許多歐洲國家派遣使節到馬拉喀什發展貿易,甚至要求向這位豪富的統治者借款。1589年,曼蘇爾從西班牙人手中收回了阿爾西拉。1587年,奧斯曼廢除貝勒貝伊制度,代之以三年一任的帕夏統治阿爾及利亞、突尼西亞和的黎波里塔尼亞,它們成為事實上的獨立國家,摩洛哥同奧斯曼的緊張關係有所緩解。在這樣的條件下,曼蘇爾把施展宏圖的目光投向了南方。 三王之戰 摩洛哥人險勝葡萄牙遠征軍

三王之戰 摩洛哥人險勝葡萄牙遠征軍

三王之戰 摩洛哥人險勝葡萄牙遠征軍

三王之戰 摩洛哥人險勝葡萄牙遠征軍桑海

尼日河流域滋養著西非地區的文明

尼日河流域滋養著西非地區的文明在人類歷史上,一個地區要發展起來,既需要足夠的農業生產支持,也必須有足夠的商業發展來促進技術、物資和文化的交流。桑海帝國的核心區域就符合這些條件,只不過當地人等到這些現成條件兌現天賦的時間有些過於漫長了。

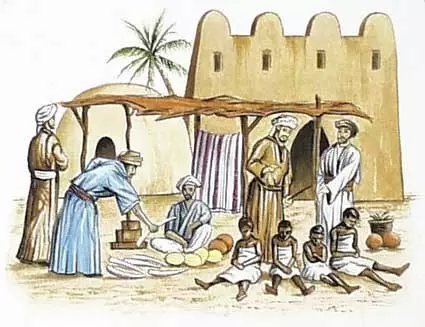

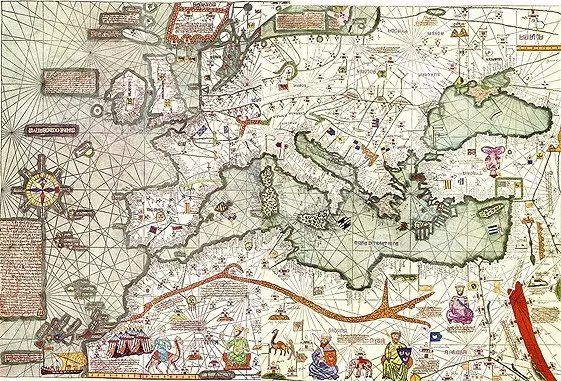

雖然不是早期文明的發源中心和輻射範圍,撒哈拉以南的黑人們依然可以通過沙漠商路,與北面的地中海地區進行貿易交流。相比非洲東部的努比亞地區和埃塞爾比亞,非洲西部受到的影響和開化要弱的多。所以在東非,公元前便早早的由貿易輻射所帶來的一系列國家和城市,而在西非出現的很晚。桑海人的國家要到羅馬帝國時代結束兩百多年後的7世紀才建立。相比東非的那些文明古國,桑海人的母邦遠離繁華的海岸線,也沒有尼羅河這樣南北走向的大規模水系。所依靠的對外交通是流往東南方向的尼日河,以及穿越北方撒哈拉沙漠的綠洲商道。

西非黃金海岸

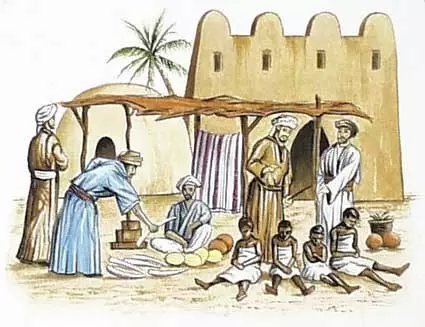

西非黃金海岸前者更多的是在提供灌溉水力和富庶土地,交流作用則只是確保桑海人能與鄰近的黑非洲地區貿易。出海口所在的幾內亞灣,一直到15世紀,還被善於航海的阿拉伯人認為是無法穿越的魔鬼水域。所以,穿越撒哈拉沙漠的陸地綠洲通道,就是桑海人最為重要的財富和文明汲取渠道。鄰近北方沙漠地帶的陸地鹽場則是他們手裡最好的聚寶盆。加上來自南方加納地區的西非黃金,黑非洲本地豐富的奴隸資源,尼日河沿岸的農業產出,桑海人已經湊齊了建立帝國的巨大資源。

更為有利的條件是桑海人所處的地理環境。在幾千年里不斷擴大面積的撒哈拉沙漠不斷將西非同北方的地中海文明地區隔開,但綠洲通道與沙漠部落卻能一直確保聯繫並不中斷。伊斯蘭教和其他來自北方與東方的文明成果與技術就這樣陸續轉手到桑海人手裡。尼日河流域則讓西非內部的交流變得非常方便,但地中海的航海家們要從這裡深入內陸也非常不方便,交流一般就止步沿海地區。因而,西非內部就形成了一個不對外封閉卻相對安全的巨大內循環空間。正好滿足了這空間中的最強者,建立一個帝國。 南下進行奴隸貿易的阿拉伯商人

南下進行奴隸貿易的阿拉伯商人

南下進行奴隸貿易的阿拉伯商人

南下進行奴隸貿易的阿拉伯商人 曾經雄霸西非的馬里帝國

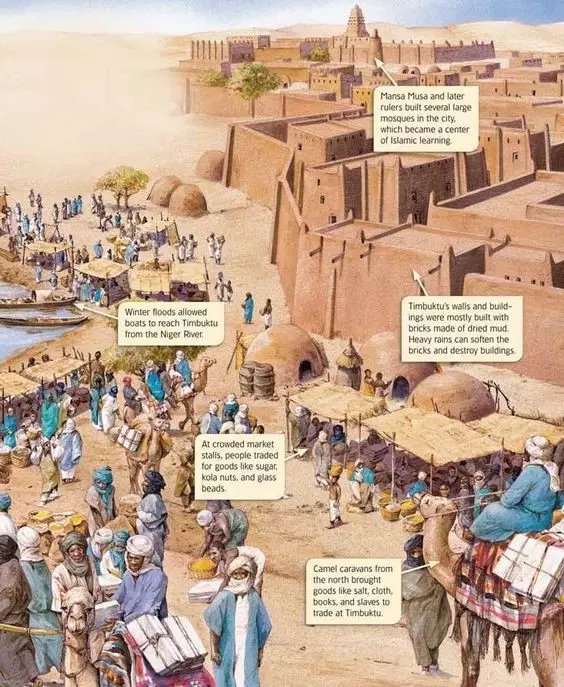

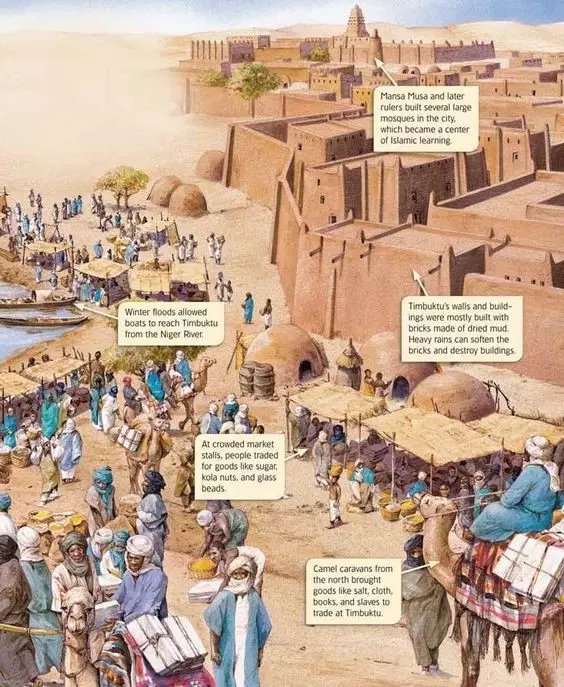

曾經雄霸西非的馬里帝國馬里人的財富積累手段與後來的桑海帝國幾乎一模一樣。沙漠綠洲商道帶來大量商旅客流,他們在沙漠地的南部鹽場購買重要的食鹽,進行各類糧食貿易。帝國還用這些鹽向南方的黃金海岸進口黃金來獲得硬通貨。首都廷巴克圖因為正好處於這種南北貿易的中轉站位置而迅速強大起來。

富可敵國的馬里君主曼薩·穆薩在1324~1325年去麥加朝聖,一路上大肆揮霍黃金,讓基督教和穆斯林世界都認識到了巨額西非黃金的存在。這不僅讓身處非洲內陸的廷巴克圖成為了伊斯蘭世界中鼎鼎有名的黃金之城,與巴格達、開羅和大馬士革齊名,也促使後來的葡萄牙人不斷向南航行來尋找黃金,開啟了大航海時代的序章。

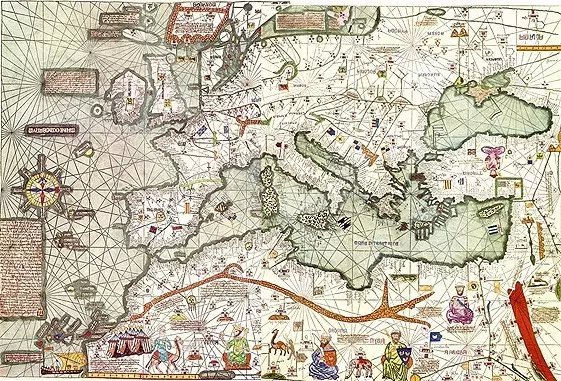

歐洲人1375年繪製的地圖上曼薩·穆薩赫然在列

歐洲人1375年繪製的地圖上曼薩·穆薩赫然在列然而帝國終究是在15世紀進入了衰退期。迅速積累的財富使得王室與貴族規模迅速增加,反過來加速了帝國內部的政治鬥爭。北方沙漠地帶的沙漠遊牧民族圖阿雷格人便利用這個機會犯上作亂。對於南方的黑人帝國而言,這些沙漠部落是帝國強大時候的貿易小幫手,但在衰落期就是隨時可能反噬的危險團體。1433年,正是這些遊牧民攻破了馬里帝國的首都廷巴克圖,殘存的馬里勢力退往西部。而在東部已經建都貿易城市加奧的桑海人也終於有了大展宏圖的機會。1468年,他們迅速趕走了廷巴克圖的圖阿雷格人,並繼續向西打擊馬里人的殘餘勢力。帝國的構架已經基本完成,到16世紀為止,桑海人基本上完成了對昔日馬里帝國的改朝換代,西部領土已經擴張到了大西洋海岸。

鼎盛時期的廷巴克圖

鼎盛時期的廷巴克圖然而,當桑海人逐步完成自己的帝國大業時,他們還沒有意識到時間已經不在他們這邊。1496年,桑海國王穆罕默德·杜爾像夕日的馬里君主曼薩·穆薩一樣遠赴麥加朝聖,算是向整個伊斯蘭世界宣布桑海在西非地區的霸業。但他的帝國僅僅是兩百年前馬里帝國的重複和再生。當年被曼薩·穆薩的傳說吸引南下的葡萄牙人已經在西非海岸線上建立了一系列的堡壘要塞,並通過經濟手段影響著西非。而撒哈拉沙漠以北的摩洛哥人也在厲兵秣馬,整合資源實力。過去一直拱衛西部黑非洲文明的大沙漠,已經難以阻擋北方入侵者的魔爪。

桑海,控制著接近摩洛哥邊境的撒哈拉塔加扎鹽場和摩洛哥到尼日河中游的撒哈拉商道,長期從食鹽、黃金貿易中獲取豐厚利潤。薩阿德王朝一直力圖奪取撒哈拉鹽礦,控制黃金貿易。曼蘇爾當權後,更是希望以此滿足進口武器和歐洲工業品的需要。

早在曼蘇爾之前,摩洛哥就要求桑海把塔加扎鹽場轉讓給它。桑海國王阿斯基亞・伊夏克一世回答說:“接受這類要求的伊夏克還未生下來。”1561年,摩洛哥軍隊進攻塔加扎鹽場,搶劫圖阿雷格人的馱鹽商隊,但被桑海軍隊趕走。當時因歐洲殖民者的威脅尚未解除,薩阿德王朝不能全力用兵於南方。 摩洛哥一代英主 曼蘇爾

摩洛哥一代英主 曼蘇爾

摩洛哥一代英主 曼蘇爾

摩洛哥一代英主 曼蘇爾“三王之戰”後,曼蘇爾更銳意經略南方。1578年,曼蘇爾用1000第納爾從桑海手中獲得了採鹽一年的權利;1581年,他派兵進攻塔加扎,破壞鹽場,占領了圖瓦特;次年,他派使節到加奧,名為慶賀阿斯吉亞・哈吉(1582-1586)登基,實則蒐集情報,探聽虛實,準備發動戰爭。1584年,他派兵占領塔加扎,卻因摩洛哥軍隊不堪沙漠之苦和給養不濟而撤離。1586年,阿斯吉亞・伊夏克二世繼位,曼蘇爾再次蠻橫提出要桑海割讓鹽場,承認摩洛哥的宗主權,又遭拒絕。

富庶的桑海是摩洛哥人垂涎已久的肥肉

富庶的桑海是摩洛哥人垂涎已久的肥肉經歷了一連串的不順和失敗後,曼蘇爾主張大舉進攻桑海。在一些元老、顧問表示疑慮時,他說:“蘇丹(不是指現代的蘇丹共和國。歷史上從大西洋沿岸到尼日東南部的一片地區稱西蘇丹,查德湖周圍地區被稱為中蘇丹,當代的蘇丹共和國屬於東蘇丹地區)比馬格里布更富,占領它比驅逐土耳其人更有益,驅逐土耳其人費力很大,所得甚少。”

前奏

1590年,曼蘇爾任命一名來自西班牙的太監——朱達爾帕夏為遠征軍司令,率軍從馬拉喀什出發。

阿斯吉亞·伊夏克二世得悉摩洛哥入侵的情報後,並沒有及時派兵阻擊,同時對填塞撒哈拉沙漠中的水井、斷絕敵軍水源的措施猶豫不決。朱達爾得以迅速進軍,於1591年2月底到達尼日河的卡拉巴拉。當摩洛哥軍隊向加奧進擊時,伊夏克二世才急忙集合部隊,在加奧北面50公里處的湯迪比部署防禦。3月13日,兩軍交戰,這就是非洲歷史上著名的“湯迪比戰役”。 摩洛哥首都馬拉喀什

摩洛哥首都馬拉喀什

摩洛哥首都馬拉喀什

摩洛哥首都馬拉喀什朱達爾的部隊出發時有精兵4000名,其中有2500名使用歐式火槍的叛教者(少量來自三王之戰中被俘的歐洲僱傭軍戰俘)和安達盧西亞人、1500名使用長矛的摩洛哥士兵,另有兩倍於此的運輸隊伍,8000頭駱駝和1000匹馱馬用來運送各類輜重。遠征軍還不忘帶上8門從英國進口的大炮,負責攻城和火力支援。

奧斯曼人是摩洛哥軍隊的模仿對象

奧斯曼人是摩洛哥軍隊的模仿對象遠征軍據說約有一半死於沙漠途中,只有一半投入湯迪比戰役,這種說法顯得過於誇張。

經過

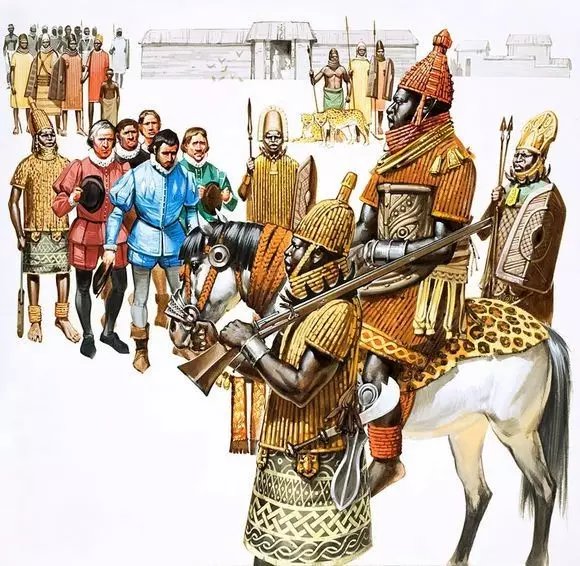

桑海軍隊由9700名使用長矛、弓箭並佩帶了銅盾或皮革盾牌的步兵和幾千名由軍事貴族組成的騎兵組成,號稱三萬餘人。伊夏克二世親帥1000名私人精銳衛隊位於全軍的最後方。兩相對比,摩洛哥遠征軍的優勢在技術,而桑海的優勢在人數;摩軍遠離家鄉,水土不服,後勤供應線很長;桑海軍隊為保家衛國而戰,熟悉地形,遇到挫折時可以迂迴到安全地帶,後勤供應有保障。但是指揮桑海軍隊的阿斯吉亞·伊夏克二世才能低下,猶豫不決,並且他的顧問阿爾發·布巴卡爾·本·蘭巴爾實際上是一名被艾哈邁德·曼蘇爾安插好的內奸。 桑海皇家侍衛

桑海皇家侍衛

桑海皇家侍衛

桑海皇家侍衛4月12日,戰役在湯迪比正式打響。

起初,摩洛哥軍向桑海軍發射火槍,伊夏克二世命令把1000頭牛趕到兩軍之間,以圖擋住摩洛哥軍的火力,在摩洛哥軍中火炮發出的巨響與火繩槍部隊不斷齊射下,桑海人驅趕的牛群開始失控。這些牛本能的想要遠離危險,掉頭沖入了桑海人自己的陣線。被自己驅趕的牛大量踩傷後的桑海步兵依然向著摩洛哥軍隊發起衝鋒,但已經支離破碎的步兵隊伍在摩洛哥火槍手的輪番齊射下損失慘重。桑海軍隊此前一直沒有遭遇過擁有如此火力的對手。儘管歐洲人已經在西非沿海各地出口火槍長達一個多世紀,但身處內陸的桑海人對此並不感冒。結果,大量依然以冷兵器為主的步兵只能放棄攻擊,撤退下來。 近代火槍的齊射威力遠非冷兵器時代的軍隊所能承受

近代火槍的齊射威力遠非冷兵器時代的軍隊所能承受

近代火槍的齊射威力遠非冷兵器時代的軍隊所能承受

近代火槍的齊射威力遠非冷兵器時代的軍隊所能承受兩軍激戰,難分勝負之際,布巴卡爾竟勸伊夏克二世逃跑,但伊夏克二世和部將們沒有聽信他的話,仍然繼續戰鬥。

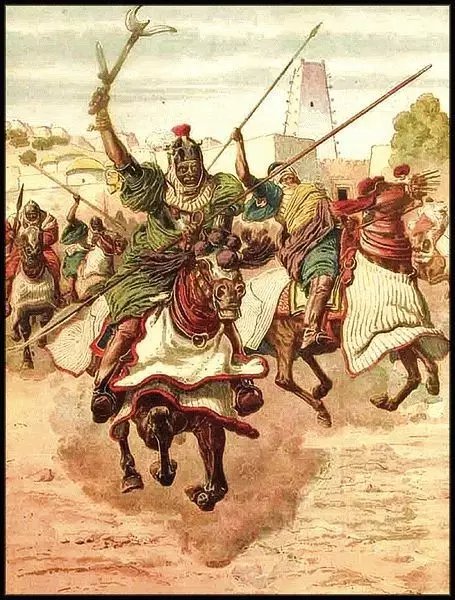

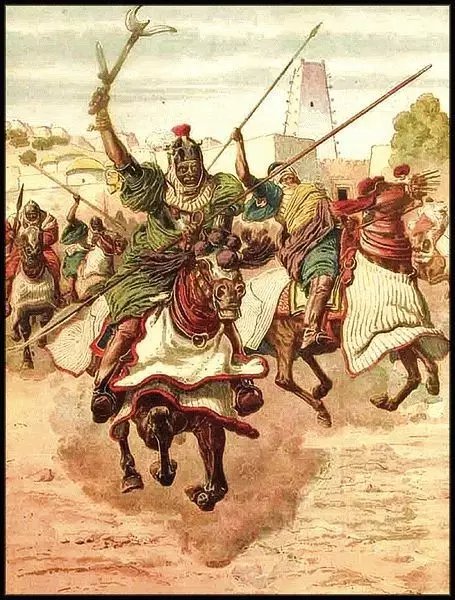

看見步兵敗退後,由貴族們組成的桑海騎兵部隊發起了攻擊。自馬里帝國以來,西非地區的騎兵就一直享有盛名。這些武士身穿束腰戰袍,內穿鐵甲胸鎧,使用弓箭、長矛和彎刀作戰,並且以勇敢、大膽、善於用兵之道和精通戰爭藝術而著稱。由於摩洛哥軍隊一邊則缺乏類似歐洲的長槍兵這樣的抵禦力量,火槍手容易被衝鋒到更前的騎兵砍殺。好在兩翼的摩爾輕騎兵這個時候發動了反擊,他們用長矛、彎刀和火繩槍與桑海騎兵們纏鬥在了一起,為步兵們及時填裝彈藥爭取了足夠時間。隨後,追擊撤退的摩爾騎兵的桑海人一路衝到了摩洛哥步兵陣前,被火槍與火炮的連續射擊擊潰。這些國內菁英階層的潰退也引起了桑海全軍的動搖。 桑海的貴族騎兵們也無法挽救自己的帝國

桑海的貴族騎兵們也無法挽救自己的帝國

桑海的貴族騎兵們也無法挽救自己的帝國

桑海的貴族騎兵們也無法挽救自己的帝國此後,布巴卡爾再次干預,要伊夏克二世要顧惜死去的士兵,要對真主負責。這次伊夏克二世被說服,同布巴卡爾一道騎馬逃走。

結果

主帥的突然逃離,引起了一片混亂,桑海全軍潰散。1000名精銳近衛軍負責斷後,他們被追殺而來的摩洛哥騎兵包圍,並在此後的戰鬥中全部陣亡。摩洛哥人取得了“湯迪比戰役”的勝利。

後續

伊夏克二世逃回加奧,但無心固守,而是迅速撤離,朱達爾的部隊兵不血刃占領該城。此時,伊夏克二世向朱達爾求和,表示承認摩洛哥素丹的宗主權,請求以10萬金幣和1000名奴隸換取摩軍撤退。朱達爾同意向曼蘇爾轉達,並派信使回馬拉喀什稟明。曼蘇爾接到朱達爾的來信,十分惱怒,指責朱達爾滯延了對黃金產地的進攻,因為這是遠征的主要目標。他拒絕了伊夏克二世求和的條款,將猶豫不決的朱達爾撤職,指派馬哈茂德·本·扎岡為帕夏,指示他撲滅桑海的抵抗運動,“將其併入穆斯林共同體”。從此,桑海開始了長達半個世紀的人民抵抗運動,直至1639年分崩離析,完全滅亡。

影響

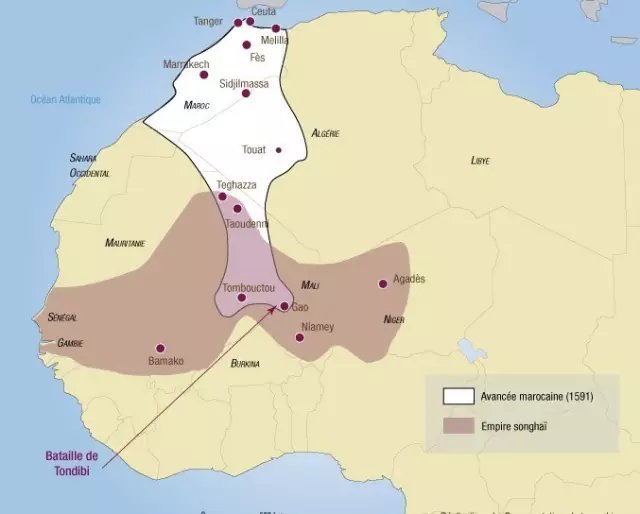

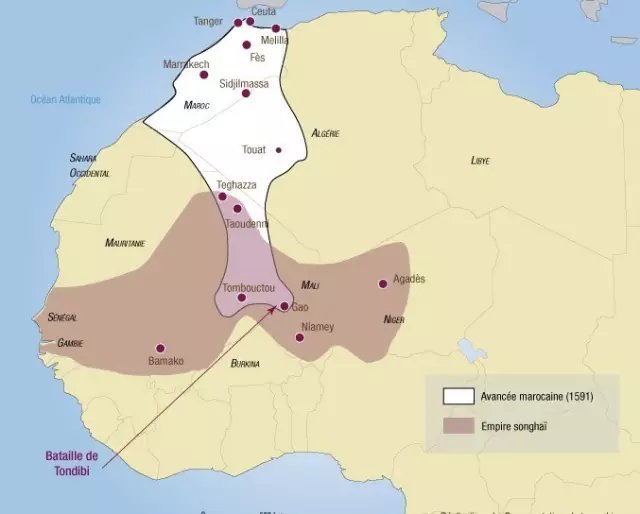

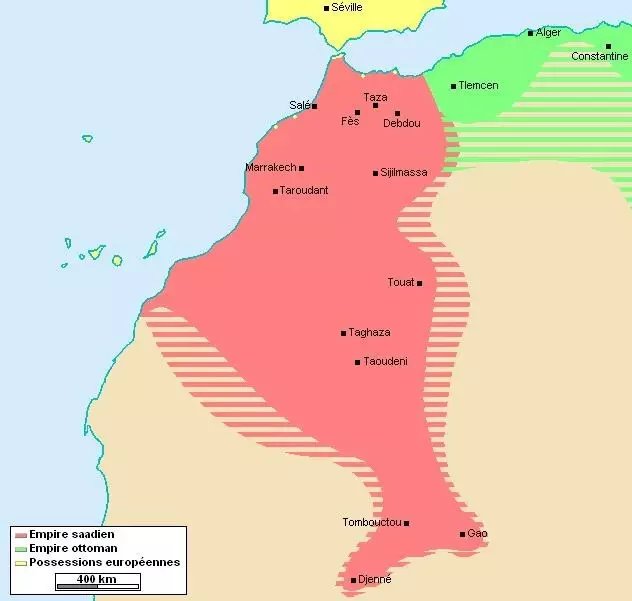

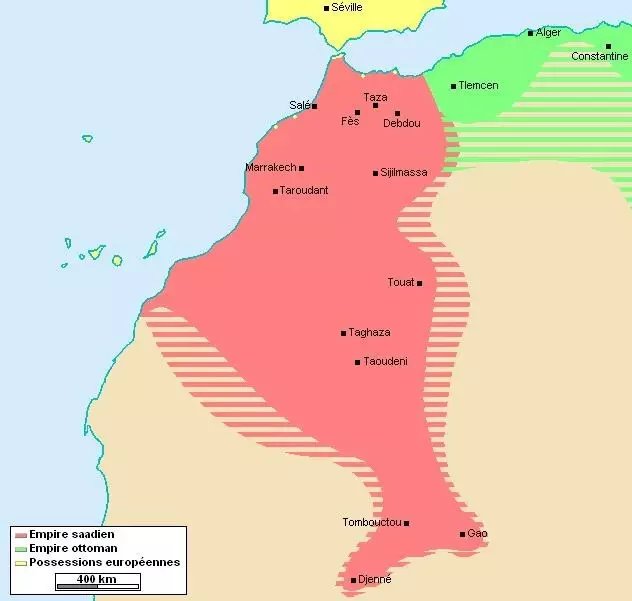

“湯迪比戰役”對西非歷史影響甚大。隨著摩洛哥占領桑海王國的心臟地區,原來許多依附於桑海的君侯國紛紛自立。桑海既無力驅逐摩洛哥,也無力羈縻各君侯國。至於摩洛哥人,在西蘇丹各族人民看來,它是異族入侵者,因而也不願屈服。摩洛哥人的政權是建立在異族征服基礎上的軍事專制政權,與西非固有的政治文化傳統之間沒有什麼共性和連續性,也很難獲得可靠的社會支柱。這樣,西蘇丹從加納到馬里再到桑海的大一統局面結束了。西蘇丹成了摩洛哥人、桑海人、馬林凱人、班巴拉人、弗拉尼人、圖阿雷格人等爭鬥的舞台。 完成征服後的摩洛哥版圖

完成征服後的摩洛哥版圖

完成征服後的摩洛哥版圖

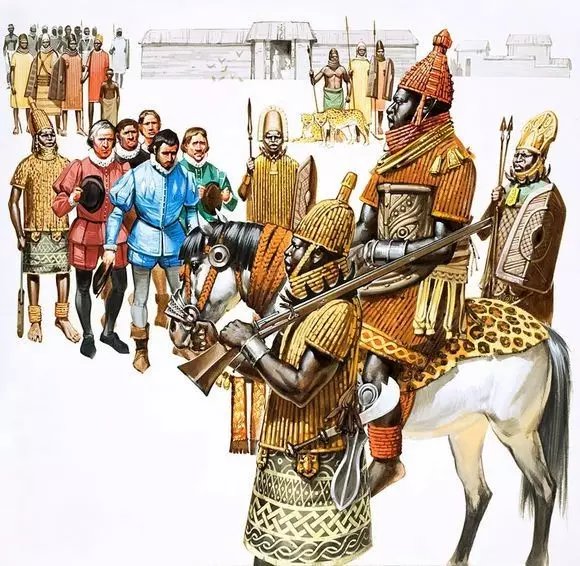

完成征服後的摩洛哥版圖在摩洛哥入侵和隨之而來的戰亂中,西蘇丹繁榮和富庶的廷巴克圖、加奧和傑內地區遭受了嚴重的破壞。據傳說,由於侵略者的狂暴,加奧在幾天之內就變得空無人煙了。城市和農村灌溉系統的破壞,使整個薩赫勒地區無力抗拒1637-1643年的乾旱,經歷了一次大饑荒。薩迪寫道:“摩洛哥軍隊到達蘇丹的時候,他們發現這是最受真主寵愛的富饒國家之一。到處都是一片昇平氣象。……如今一切都變了:危險取代了安全,貧窮取代了富裕,動亂、災難和暴行取代了寧靜。在整個國土上,人們相互殘殺……來自四面八方的襲擊和戰爭,使居民的生命和財富無一能夠倖免。騷亂是普遍的,它到處蔓延,不斷增強,達到了空前激烈的程度。” 早就與西方人有了接觸的貝寧王國 就位於尼日河下游出海口

早就與西方人有了接觸的貝寧王國 就位於尼日河下游出海口

早就與西方人有了接觸的貝寧王國 就位於尼日河下游出海口

早就與西方人有了接觸的貝寧王國 就位於尼日河下游出海口“湯迪比戰役”打斷了西非大帝國和伊斯蘭教和平結合的歷史過程,退居登迪的一部分桑海遺族甚至出現了脫離伊斯蘭教而回到傳統宗教的潮流。但是,總的來說,從17世紀起,伊斯蘭教在西非的傳播更為深入和擴展了。如果“湯迪比戰役”之前信仰伊斯蘭教還只限於城鎮的商人和烏拉瑪(伊斯蘭學者),那末在此之後伊斯蘭教隨著商人和烏拉瑪離開城鎮而傳到農村,日益被小酋長、牧民甚至某些農民所接受。伊斯蘭教和泛靈論的鬥爭幾乎在日後興起的許多西非國家中都能看到。