基本介紹

- 中文名:天下興亡,匹夫有責

- 提出:顧炎武

- 背景:清軍入關

- 出處:《日知錄·正始》

讀音,原文,釋義,典故,作者簡介,譯文,出處考究,

讀音

天下興亡,匹夫有責

拼音:tiān xià xīng wáng ,pǐ fū yǒu zé

原文

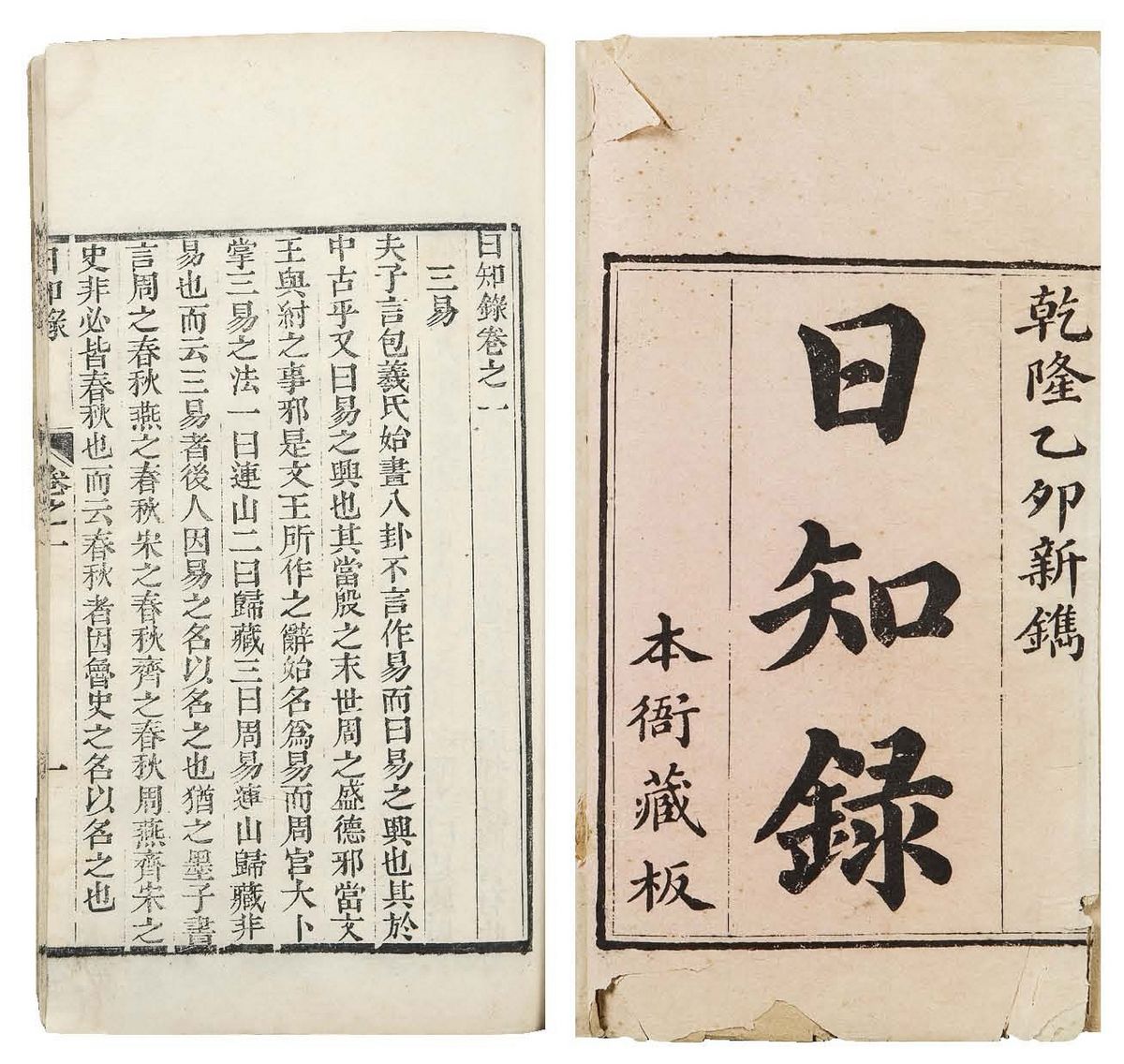

“有亡國,有亡天下。亡國與亡天下奚辨?曰:“易姓改號,謂之亡國;仁義充塞,而至於率獸食人,人將相食,謂之亡天下。是故知保天下,然後知保其國。保國者,其君其臣肉食者謀之;保天下者,匹夫之賤與有責焉耳矣。”——語出顧炎武:《日知錄》卷十三《正始》。

釋義

“亡國”與“亡天下”是兩個不同的概念。“亡國”是指改朝換代,換個王帝,國號。而仁義道德得不到發揚光大,統治者虐害人民,人民之間也紛爭不斷,是天下將滅亡。保國這類事只需由王帝及大臣和掌握權力的人去謀劃。但是“天下”的興亡,則是低微的百姓也有責任。

“率獸食人”出自《孟子·梁惠王上》。率:帶領。帶著野獸來吃人。比喻統治者虐害人民;“匹夫”,古代指平民中的男子,泛指平民百姓。

典故

《春秋·左傳·魯昭公二十四年》:

六月,壬申,王子朝之師,攻瑕及杏,皆潰。

左傳

鄭伯如晉,子大叔相,見范獻子,獻子曰:“若王室何?”對曰:“老夫其國家不能恤,敢及王室,抑人亦有言曰:‘嫠不恤其緯,而憂宗周之隕’,為將及焉。今王室實蠢蠢焉,吾小國懼矣。然大國之憂也,吾儕何知焉?吾子其早圖之,詩曰:‘缾之罄矣,惟罍之恥’,王室之不寧,晉之恥也。”

獻子懼,而與宣子圖之,乃徵會於諸侯,期以後。

注釋:

- 魯昭公二十四年,公元前五一八年。

- 王子朝,宋大夫。

- 鄭伯,鄭定公。

- 如,到。

- 子大叔,春秋時鄭國正卿。

- 相,輔也。

- 范獻子,范鞅,諡號獻(獻,音賢)。春秋後期晉國外交家。

- 嫠不恤其緯,而憂宗周之隕。成語“嫠不恤緯”,嫠,音離,寡婦。寡婦不憂無紗線紡布,而憂王室落敗。

- 儕,音柴,輩也。

- 宣子,趙盾,謚宣。

漆室女者,魯漆室邑之女也,過時未適人。

當穆公時,君老,太子幼,女倚柱而嘯,旁人聞之,莫不為之慘者。

其鄰人婦從之游,謂曰:“何嘯之悲也?子欲嫁耶?吾為子求偶。”

漆室女曰:“嗟乎!始吾以子為有知,今無識也。吾豈為不嫁不樂而悲哉!吾憂魯君老,太子幼。”

鄰婦笑曰:“此乃魯大夫之憂,婦人何與焉!”

漆室女曰:“不然,非子所知也。昔晉客舍吾家,系馬園中,馬佚馳走,踐吾葵,使我終歲不食葵。鄰人女奔,隨人亡,其家倩吾兄行追之。逢霖水出,溺流而死,令吾終身無兄。吾聞河潤九里,漸洳三百步。今魯君老悖,太子少愚,愚偽日起。夫魯國有患者,君臣父子皆被其辱,禍及眾庶,婦人獨安所避乎!吾甚憂之。子乃曰婦人無與者,何哉!”

鄰婦謝曰:“子之所慮,非妾所及”。

三年,魯果亂,齊楚攻之,魯連有寇,男子戰鬭,婦人轉輸,不得休息。君子曰:“遠矣,漆室女之思也!”詩云:“知我者,謂我心憂,不知我者,謂我何求”,此之謂也。

頌曰:

漆室之女,計慮甚妙,

維魯且亂,倚柱而嘯,

君老嗣幼,愚悖奸生,

魯果擾亂,齊伐其城。

注釋:

- 過時未適人。過了婚嫁之年齡。適,女子出嫁。

- 婦人何與焉。與,音預,謀也。

- 鄰人女奔。私奔。

- 隨人亡。亡,逃也。

- 倩,音欠,請也。

- 漸洳三百步。洳,音如,潤也。

- 轉輸,役賦。

作者簡介

顧炎武是明末清初著名的思想家、學者,平生不做無益之文,主張“文不苟作”,“須有益於天下”;治學強調“經世致用”,反對空談,注重實地考察。他一生著述宏富,在地理、金石、音律上都有建樹,所著《肇域志》、《天下郡國利病書》、《金石文字記》、《音學五書》等書都具有很高的學術價值。代表作《日知錄》較為系統闡述了他在哲學、政治、經濟學等方面的觀點。

相關故事

顧炎武出身鄉宦,自小讀書,十四歲參加復社活動。復社是一個圖謀革新的社團,成員大多是愛國的知識分子。

清兵南下時,顧炎武參加了抗清鬥爭,同崑山知縣楊永言等人一道據守崑山。城破,顧炎武的兩個弟弟被清兵殺死,繼母王氏也絕食自殺。此後,他以商人身份暗中活動,聯絡抗清力量。後被官府追捕,逃離江南,前往山東。在北方的二十多年裡堅持反清。

《日知錄》卷十三《正始》

自正始以來,而大義之不明遍於天下。如山濤者既為邪說之魁,遂使嵇紹之賢且犯天下之不韙而不顧。夫邪正之說,不容兩立,使謂紹為忠,則必謂王裒為不忠而後可也。何怪其相率臣於劉聰、石勒,觀其故主青衣行酒而不以動其心者乎?是故知保天下,然後知保其國。保國者,其君其臣肉食者謀之;保天下者,匹夫之賤,與有責焉耳。

譯文

自古以來,就有亡國的事,也有亡天下的事。如何辨別亡國和亡天下呢。那就是:易姓改號叫作亡國;仁義的道路被阻塞,以至於達到率領禽獸來吃人,人與人之間也是你死我活,這叫作亡天下。

日知錄集釋:全校

魏晉人的清談為什麼能夠亡天下?原因就是孟子所說的楊朱墨翟的學說使天下人目無父母,目無君上,從而墮落為禽獸了。以前,嵇紹的父親嵇康被晉文王司馬昭所殺,到晉武帝建立晉朝時,山濤推薦嵇紹入朝做官,嵇紹當時隱居在家裡,想推辭不去。山濤對他說:“我替您考慮很久了。天地間春夏秋冬四季尚且有相互更替的時候,更何況人生短暫的一世。”人們把山濤的這些話作為名言加以傳誦,然而不知道他這話敗壞了仁義,傷害了教化,竟至使天下人目無父母。嵇紹對於晉王朝來說,晉王朝的國君並非他的國君,但他卻忘了自己父親被晉文王殺害,而去事奉並非自己的國君。在他活在世上的30多年之間,他作為目無父母之人已經很久了,那么在湯陰以死效忠又如何贖回他的罪過呢。況且當他最初入朝做官的時候,他哪裡知道晉王一定會發生兵敗之事,而自己竟能樹立忠名使晚節完美無缺呢。

自從曹魏正始以來,大義不明的情況已經遍及天下。像山濤之流既然是異端邪說的罪魁禍首,於是使嵇紹這樣的賢人都去冒天下之大不韙而無所顧忌。邪和正兩種評價截然相反,二者不可並行不悖。假如認為嵇紹是忠,那么就一定認為王裒是不忠才可以。否則如何能責怪那些晉代舊臣相繼著去侍奉劉聰、石勒,眼看著他的故主晉懷帝身穿青衣賤服為人行酒而無動於衷呢。因此,首先要知道保天下,然後才知道保國家。保國家,是位居國君和臣下的那些統治者所要考慮的;保天下,即使是地位低賤的普通百姓都有責任。

出處考究

成語“天下興亡,匹夫有責”,多年來流行一種說法,認為是顧炎武說的,但出自顧炎武的哪一本書,卻從未有人點明。

劉潔修對顧炎武的著述一一翻檢,僅在《日知錄》卷十三《正始》篇中發現如下一段話:有亡國,有亡天下,亡國與亡天下奚辯?曰:易姓改號,謂之亡國;仁義充塞而至於率獸食人,人將相食,謂之亡天下……保國者,其君其臣、肉食者謀之;保天下者,匹夫之賤,與有責焉耳矣!

劉潔修繼續查索,終於在梁啓超的《飲冰室合集》中找到答案:“夫以數千年文明之中國,人民之眾甲大地,而不免近於禽獸,其誰之恥歟?顧亭林曰:天下興亡,匹夫之賤,與有責焉已耳!”(《飲冰室合集·文集之一·辨法通論·論幼學》)

今欲國恥之一灑,其在我輩之自新……夫我輩則多矣,欲盡人而自新,雲胡可致?我勿問他人,問我而已。斯乃真顧亭林所謂天下興亡,匹夫有責也。(同上,《文集之三十三,痛定罪言·三》)

劉潔修經過考辨之後,認為按照語言發展運用的實際,“天下興亡,匹夫有責”的語意本於顧炎武,而八字成文的語型則出自梁啓超。