風格

明代文學流派。弘治、正德年間,李夢陽、

何景明針對當時

虛飾、萎弱的文風,提倡復古,他們鄙棄自西漢以下的所有散文及自中唐以下的所有詩歌,他們的主張被當時許多文人接受,於是形成了影響廣泛的文學上的復古運動。除李、何之外,這個運動的骨幹尚有

徐禎卿、

康海、

王九思、

邊貢、

王廷相,總共七人。

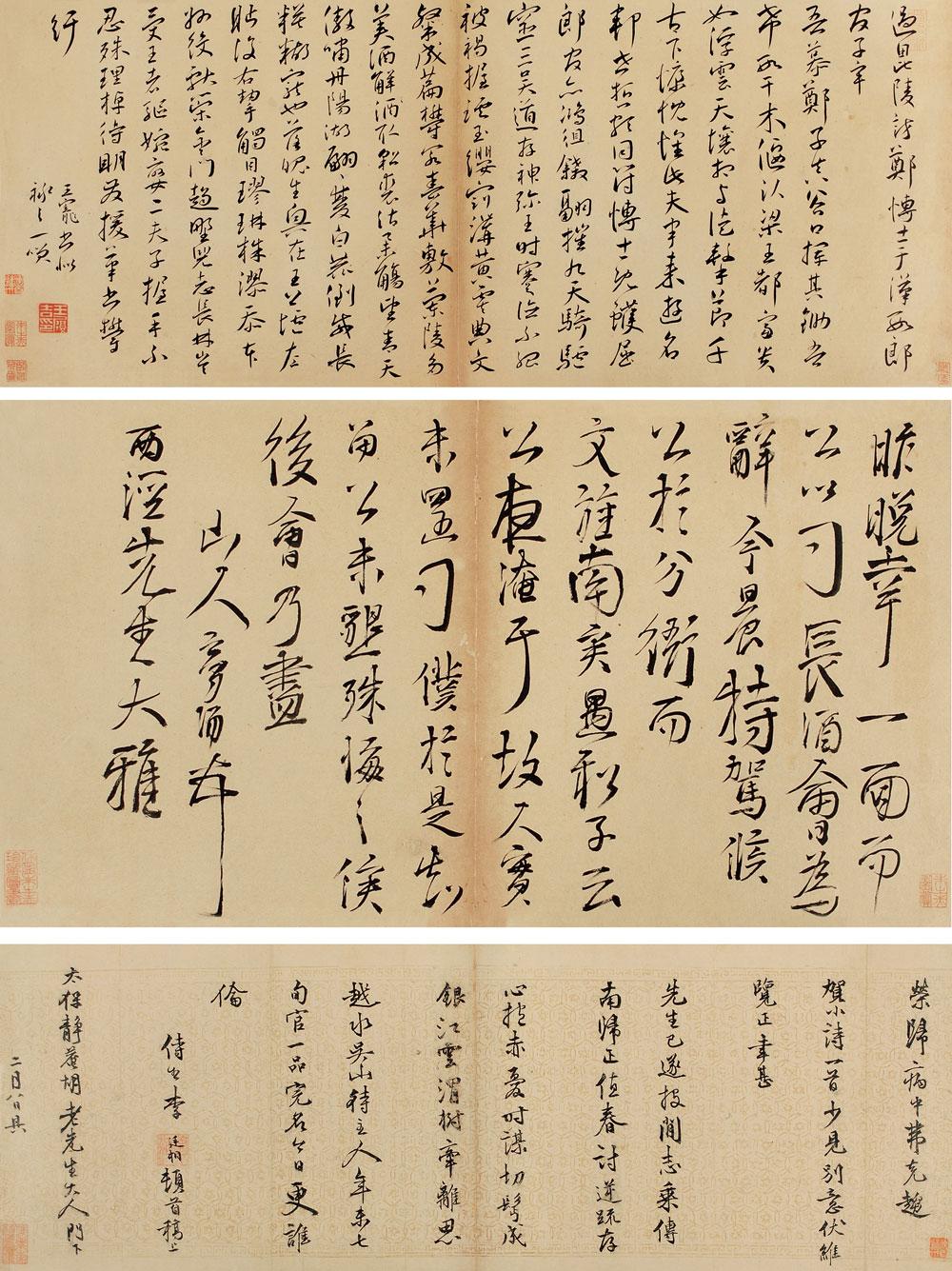

前七子作品

前七子作品 前七子的文學主張,有其進步意義和積極作用。明初制定和推行的

八股文考試制度,使許多士子只知

四書五經、時文範本,不識其他著作。而充斥當時文壇的多是“台閣體”、“理氣詩”。前者是粉飾現實、點綴太平的無病呻吟,“

陳陳相因,遂至"嘽緩冗沓,千篇一律”(《四庫全書總目》);後者確為“擊壤打油,筋斗樣子”(

朱彝尊《靜志居詩話》),迂腐庸俗,詩味索然。李夢陽等人面臨這種情況,首倡復古,使天下復知有古書,使人們注意學習

情文並茂的漢魏盛唐詩歌,這對消除八股文的惡劣影響、廓清

萎靡不振的詩風,有一定功績。

前七子提倡詩必盛唐,有其文學淵源。早在

宋末,

嚴羽已主張學詩應“以漢、魏、晉、盛唐為師,不作開元、天寶以下人物”(《滄浪詩話·詩辯》)。盛唐詩人,尤其是

杜甫,諸體詩已完全成熟,一向是宋、金、元的一些有識之士的學習對象,效果可觀。到了明初,

林鴻、高棅就正式以盛唐相號召。林鴻的《鳴盛集》專學盛唐,

高棅編輯的《唐詩品匯》將盛唐詩列為唐詩的正統。而前七子的文學主張正是這種傳統的必然發展,並且在新的歷史條件下稍加理論化、系統化。前七子在文必

秦漢、詩必盛唐總的思想指導下,在一些具體的文學見解上彼此仍存在著某些分歧。李、何之爭正是其表現。雖然他們都認為詩文之法來自秦漢盛唐,但在摹擬方法上則稍有不同。李夢陽的擬古,提倡句模字擬,強調“開闔照應,倒插頓挫”的成法,要“刻意古范”,“獨守尺寸”;而

何景明則主張擬古要“領會神情”,“不仿形跡”,應該做到“達岸舍筏,以有求似”,最終不露模擬的痕跡。由此可見,前七子倡導復古,並非完全是

食古不化,他們中有些人也在思考、探索,只是沒有達到以復古求創新的高度。李、何之爭雖不免夾雜意氣用事成份,但也推動李夢陽此後的自我反省。他晚年在其《詩集自序》里承認己詩“情寡詞工”,對過分強調“刻意古范”有追悔之意。另外,

徐禎卿在《談藝錄》里論詩,重情貴實,主張“因情立格”,亦與李夢陽的看法有所區別。《明史·文苑傳》稱,“夢陽才思雄騖,卓然以復古自命”,“又與景明、幀卿、貢、海、九思、王廷相號七才子,皆卑視一世,而夢陽尤甚”。他們先後中進士,在京任職,不時聚會,開始詩酒酬和,研討藝文,倡導復古,意氣激奮。在前七子之前,以李東陽為首的茶陵派的崛起,雖對當時“紛蕪靡曼”的台閣文學有著一定的衝擊,但由於茶陵派中的不少人身為館閣文人,特定的生活環境多少限制了他們的文學活動,從而使其創作未能完全擺脫台閣習氣。另一方面,明初以來,由於官方對程朱理學的推崇,理學風氣盛行,影響到文學領域,致使“尚理而不尚辭,入宋人窠臼”(徐熥《黃斗塘先生詩集序》)的文學理氣化現象比較活躍。面對文壇萎弱卑冗的格局,李夢陽等前七子高睨一切,以復古自命,在某種意義上具有重尋文學出路的意味,藉助復古手段而欲達到變革的目的,這是前七子文學復古的實質所在。

前七子作品

前七子作品前七子多是在政治上敢與權臣、宦官作鬥爭的人物。儘管他們詩文創作成就不等,但均有一些面對現實、揭露黑暗的作品。如李夢陽、

何景明的《玄明宮行》、

王九思的《馬嵬廢廟行》、

王廷相的《西山行》等,都是表現

宦官專權及譏刺他們橫行不法、驕橫淫逸的題材,頗切中時弊。

前七子力倡復古,影響甚巨。弘治以來明人匯刻的《唐百家詩》(朱警輯刻)、《唐十二家詩》(張遜業輯刻)、《唐詩二十六家》(黃貫曾輯刻)、《廣十二家唐詩》(蔣孝輯刻)等選本,大多只收中唐以前詩歌,可見當時風氣之一斑。前七子也是後七子的前導,使文學復古運動在明代長達百年之久。

但是,前七子中一些人過分強調了從格調方面刻意模擬漢魏、盛唐詩歌,甚至將一些結構、

修辭、音調上的問題視為不可變動的法式,鼓吹“夫文與字一也。今人摹臨古帖,即太似不嫌,反曰能書。何獨至於文,而欲自立一門戶邪?”(李夢陽《再與何氏書》)這就否定了文學應有獨創性,也否定了創作的現實生活根源,以致發展到後來模擬成風,萬口一喙。嘉靖初,詩人

薛蕙與

楊慎論詩,就認為“近日作者,模擬蹈襲,致有拆洗少陵,生吞子美之謔”(

錢謙益《列朝詩集小傳》),很有識見。

復古理論

1、貶斥文學主理現象,提出文學創作的主情論調:李夢陽對當時受理學風氣影響的文學創作深惡痛絕,他說:“宋儒興而古之文廢矣”;“古之文,文其人如其人便了,如畫焉,似而已矣。是故賢者不諱過,愈者不竊美。而今之文,無美惡皆欲合道”。“詩至唐,古調亡矣,然自有唐調,可歌詠,高者猶足被管弦。宋人主理不主調,於是唐調亦亡,”因而使得“人不復知詩矣。”因此,李夢陽提出文學創作應重視真情的表達。

2、以“文必秦漢,詩必盛唐”作為文學創作師法的對象,並提出“文必有法式,然後中諧音度”的師法原則。李夢陽論文推崇秦漢:“西京之後,作者勿論矣”;論詩推崇盛唐:“詩至唐,古調亡矣。在如何師古的問題上,他提出了“文必有法式,然後中諧音度”的師法原則,即要求效法古人作文作詩的基本規則,反對作家標新立異。

“詩變”觀

我國從明初開始,大批詩論家都關注“詩變”這一現象。其實,前七子對詩歌形式的演變和外因的作用都有自己的見解。在說前七子之前,先談談李東陽。李東陽為茶陵派的領袖人物。與“三楊”、黃淮等人一樣屬於台閣重臣,但也是成化、弘治間轉變風氣的重要人物。在“抑唐”和“中、晚、宋、元諸調雜興”的文化語境中,其“高步一時,興起何、李,厥功甚偉”(胡應麟《詩?》續編卷一)。雖然其詩學基礎仍然屬於理學思想,但他已經將理學思想和當時的文化前沿命題有機結合起來,完成了由台閣詩學向格調論詩學的轉變。一方面,他將嚴羽的“別材別趣”說與“達理”境界結合起來,生成衡量詩歌質量的兩個標準:一是“天真自然之趣”與“不言詩法”;二是在詩“意”上,“貴遠而不貴近,貴淡而不貴濃”(《麓堂詩話》)。另一方面,承續兩大理論觀點,這就是朱熹所說的“性情隱微”在詩歌“自然音響節奏”之間和高?“審音律之正變”的格調論傾向,重視體格聲調、聲音節奏和“自然之聲”(反對模仿),認為音聲之中沉潛著人的性情,體現著天地之氣,故而不同主體、不同時代、不同地域的詩歌會有種種變異。他以“個人、時代、地域格調論”的觀點衡量唐詩,雖然台閣氣息濃重(楊士奇等人也持這一觀點),帶有理學氣,但自然能夠發現唐詩的歷時性變化。李東陽的格調論“詩變”觀仍然在文本層面,他只關心文本的話語及其所涵蘊的性情和天地之氣。若將其與高?在辨別文本上的源流體制比較,李東陽對唐詩音聲節奏涵蘊的探究,似乎在向文本話語內部逼近方面,深入一些,具體細緻一些。從此,開啟了格調論唐詩學的興盛局面,引起“詩變”觀念多方位的討論。

“弘治中興”激發了士人的信心和才華,此時,格調論唐詩學主張從“格調”入手深入唐詩尤其是初、盛唐詩歌的審美世界,建構不同於明初的新的藝術範式,以鮮明的復古求變面目呈現在世人面前。前七子直接運用高?的“四唐”概念分析唐詩“體制”,對詩歌藝術理想從詩歌話語體制的角度予以固定,並將這一理想范型定位於初唐和盛唐。並以確立理想范型與時間性概念結合,從話語“體制”入手論詩歌變化,這是前七子“詩變”論的核心所在。前七子的詩歌理想是初盛唐詩歌中心論,現在看來,以之作為詩歌高潮和頂點透視詩歌題材、體裁、風貌和格調系統的變化和更替應該是較為有效的。

前七子之外,還有一批詩論家的“詩變”觀,與前七子類似。代表是陳沂、徐獻忠、胡瓚宗、鄭善夫和黃佐。陳沂的《拘虛集》和《拘虛詩談》以氣格聲調的變化判斷唐詩的流變和盛衰,同時重興象、體制特徵的變化,開唐詩學“詩變”論從形象整體觀詩歌變化的先河。陳沂也很重視唐詩范型和詩歌理想,以之為中心衡量詩歌變化。徐獻忠的《唐詩品》論述聲調與情感變化原因是時代風氣和治亂不同,依據此種“格調論”描述唐詩的發展演變,初步從“詩變”根源的角度豐富了唐詩學“詩變”觀。胡氏崇尚風雅精神,其《鳥鼠山人集》以一天中日光的狀態比喻唐詩的演變,按照《風》《雅》一脈的線索,推舉各個時期的典範作家。鄭善夫從強調杜詩的“變體”特徵入手,體現格調論唐詩學的特色,其間亦包含“詩變”論的內容。黃佐的“審音觀政”,從詩人情感觀察政治的變遷,由“其音碩以雄”到“其音豐以暢”再到“其音悲以壯”,最後到“其音怨以肆”,分別代表初盛中晚的時代格調,將音聲表現與時代變遷聯繫起來,觀照唐詩之變,其中包括對詩變原因的探討。

嘉靖初期,還出現過六朝派的唐詩學。楊慎、沈愷等人針對前七子派和理學唐詩學貶損六朝詩歌的現象,掀起一股學習六朝的風氣。楊慎對唐詩作了大量資料考證工作,尤為注意可考的文化傳統細節,也就能夠發現唐詩和六朝詩歌之間的直接關係,建構以“藝”為中心的詩歌發展觀,強調六朝對唐詩的開啟意義。他由崇唐而追尋至推舉六朝,突出六朝與唐詩之間的血肉關係,是唐詩學“詩變論”之別開新面者。

這一期間,還有初唐派和唐宋派的詩學觀,由於分別推崇一個時代之作,無法從中發現明確的“詩變”觀念,他們的出現,意味著復古論唐詩學由盛轉衰。這一時期的唐詩學“詩變論”呈現出形成發展時期的特徵。與初期濫觴階段只認識到文本現象層面的詩歌變化不同,這一階段已經深入到文本內部,並且兼顧“詩變”中的外在和內在因素,超越了高?只從形式或“體制”論源流正變的做法,以“詩變”原因的探討豐富著明代“詩變”論的內涵。而到了“後七子”,對“詩變”的探索更加深化。

主要代表

李夢陽

李夢陽(1473—1530)字獻吉,號

空同子,

慶陽(今屬甘肅)人。家世寒微,祖父由“小賈”而致富,另外李夢陽有一位兄長也是以經商為業的。父習儒,曾任封邱王府教授。

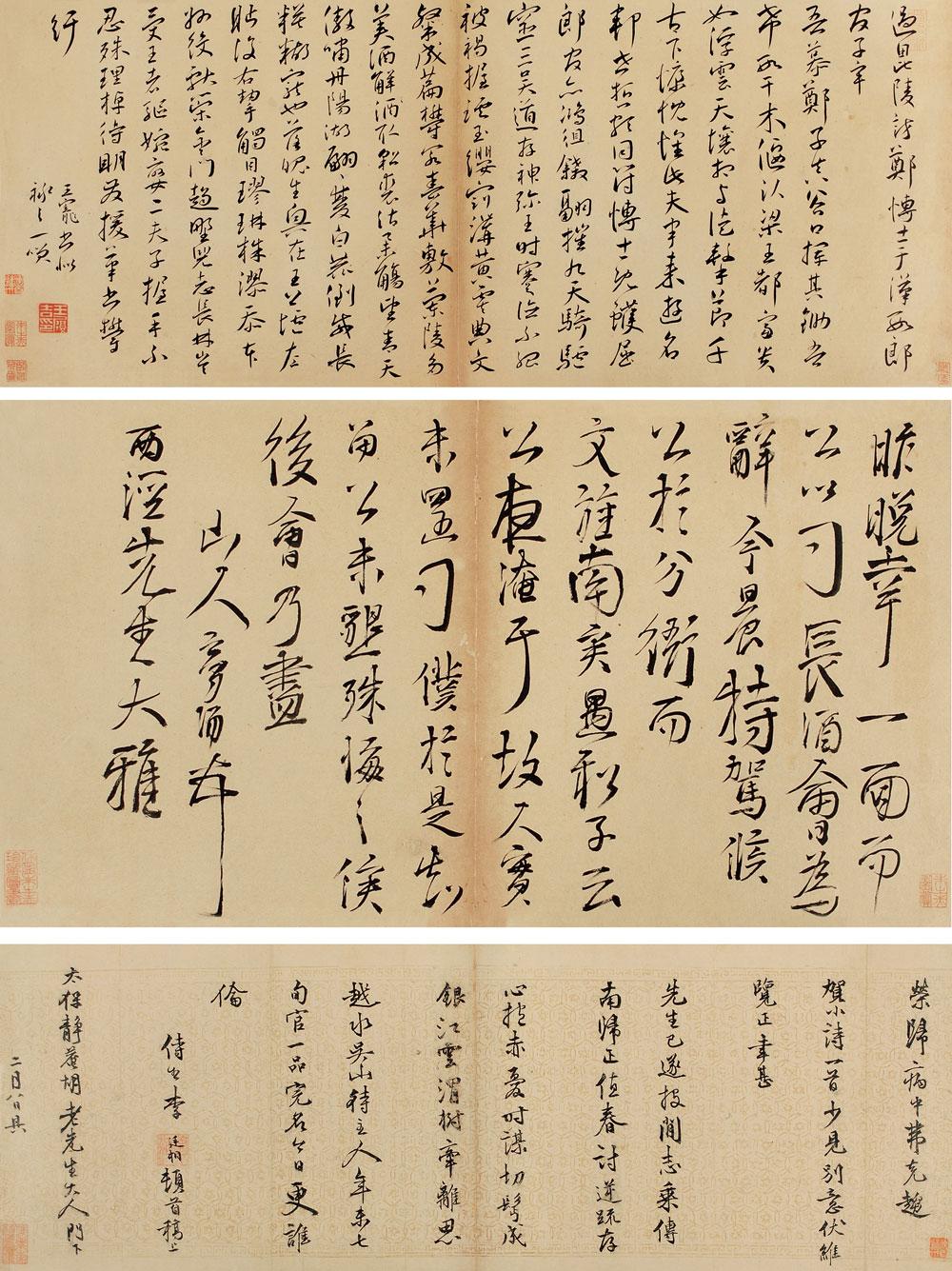

李夢陽作品

李夢陽作品李夢陽的一些詩文中對商人善於牟利的品質頗表示讚許,與其家庭的情況有關。弘治六年(1493)中進士後,他為官剛勁正直,敢於同權宦、

皇戚作對,以至屢次入獄。最今世人震驚的一次,是他上書孝宗皇帝,歷數皇后之父

張鶴齡的罪狀,差點為此送命;出獄後在街上遇到張氏,他仍痛加斥罵,用馬鞭擊落張氏的兩顆牙齒,從中可以看出他的為人性格。有《空同集》。

李夢陽對宋人掊擊甚烈。他認為宋“無詩”而且“古之文廢”,其根源是理學:“宋人主理,作理語,於是薄風雲月露,一切鏟去不為。又作詩話教人,人不復知詩矣。”(《缶音序》)而與此相對的,李夢陽在文學方面最為推崇的對象,卻是民間真情流露、天然活潑的歌謠。他不僅倡言“真詩在民間”,而且有人向他學詩時,他竟教人效仿《瑣南枝》——當時流行的市井小調(見

李開先《詞謔》)。對自己的詩,他也批評說:“予之詩非真也,王子(叔武)所謂文人學子

韻言耳,出之情寡而工之詞多者也。”(《詩集自序》)這裡已經對整個文人詩歌的傳統提出了懷疑,表現出探求新的詩歌方向的意欲——雖然他在這方面沒有作出多少成績。

但是,把李夢陽上述觀點與他的“復古”理論對立地看待,甚至認為這是他“承認錯誤”的表示,則完全不合事實。因為“復古”的理論本身亦包含對真情實感的重視,而且,李夢陽的詩也確有些受民歌影響的地方。譬如他的集子中,就收有經他改寫的《童謠二首》;他的

《長歌行》等詩篇,也是以民謠的格調加上古樸的語言寫成的。只是,民歌的情感表現和語言,同文人文學的傳統實在不容易融合成一體,而“復古”主要是就文人文學的傳統而言,它終究不能夠達到民歌那樣的率直天真。

以李夢陽為主導的文學復古運動,其意義一是要隔斷同宋代文化主流——特別是理學——的聯繫,二是為了追求所謂“高格”。李夢陽說:“夫追古者,未有不先其體者也。”(《徐迪功集序》)在他們看來,各種詩、文體格,凡最早出現的,總是最完美的。這裡包含著某種崇古的偏見,但也有其合理的成分:當一種文學體式被創造出來的時候,也許並不精緻,卻總是生氣勃勃的,具有彌滿的精神力量——“格”首先是指此而言。所以,李夢陽在詩歌方面,主張古體以漢魏為楷模,近體以盛唐為榜樣;在散文方面,則最推崇

秦漢。“格”是對文學的總體上的美學特徵的追求。除此以外,李夢陽還重視“調”——主要指詩歌音調的和諧完美。此外,他還提出一些寫作方法上的講究,如《再與何氏書》中所說“前疏者後必密,半闊者半必細;一實者必一虛,疊景者意必二”等等。這些歸納起來,又統稱為“法”。在當時,這樣強調文學的審美特徵和藝術技巧,對於促進文學的獨立,使其與“道統”脫鉤,發揮了重要作用(如

宋濂等強調“文道合一”者為維護道的獨尊地位,無不貶斥對文學形式與技巧的探究)。

李夢陽

李夢陽但是,雖然李夢陽所說的“以我之情,述今之事,尺寸古法,罔襲其辭”(《駁何氏論文書》),表明他並不主張僵極地模擬古人,所謂“尺寸古法”的要求實際上仍然造成很大的負作用。思想情感是文學中最活躍的因素,它需要文學的語言形式與之作相適應的不斷調節變化。強調“古法”,在語彙、

意象、音調、結構等諸方面總結出一套程式來,必然會成為形式的封裹。李夢陽的許多詩,確實容易給人以

似曾相識之感。所以,從他的盟友

何景明開始,就對他的文學主張及創作有所批評。但不可否認,李夢陽所發起的復古運動對扭轉當時的文學風氣是強有力的,如《四庫全書提要》所稱:“學者翕然從之,文體一變。”自此宋、王的“文道合一”論以及“台閣體”可謂一蹶不振。即使到了晚明,李夢陽以及何景明等人對文學發展的貢獻和地位依然得到許多作家的肯定。如

袁宏道《答李子髯》詩中有“草昧推何、李,爾雅良足師”之句,稱讚之意溢於言表。過去一些文學史論著把李、何視為晚明文學新思潮的對立面加以評價,是不妥當的。

李夢陽的詩有不少以感懷時事、暴露現實為題材,如《士兵行》、《石將軍戰場歌》、《玄明宮行》等,寫得情感激切,蒼勁沉鬱,顯然受到老杜詩風的影響。在這類作品中,有時流露出對封建政治秩序的幻滅感。如

《博浪沙》:“赤松子,在何許?君不見朝烹狗,暮縛虎。”《自從行》:“若言世事無顛倒,竊鉤者誅竊國侯。”他的一些優秀之作寫得雄渾豪壯,可以看出他所追求的“

古格”究意意味著什麼。如《秋望》詩:黃河水繞漢宮牆,河上秋風雁幾行。客子過壕追野馬,將軍韜箭

射天狼。

黃塵古渡迷飛挽,

白月橫空冷戰場。聞道朔方多勇略,只今誰是

郭汾陽?

李夢陽另外有些詩,表現情感深切而真摯,寫出了以前詩歌中很少見的內容。如祭悼亡妻的《結腸篇》有云:“言乖意違時反唇,妾匪無

許君多嗔。中腸詰曲難為辭,生既難明死詎知?”與一般“悼亡”詩多美化夫妻生活不同,這首詩借妻子的口吻,寫出了夫妻生活中的隔閡,真實地描寫了婦女在情感上的要求與遺憾,這已經閃爍著晚明文學的新精神了。

李夢陽的散文,在當時也樹立了一種新的範式。如《梅山先生墓志銘》一文:

正德十六年秋,

梅山子來。李子見其體腴厚,喜握其手,曰:“梅山肥邪?”梅山笑曰:“吾能醫。”曰:“更

奚能?”曰:“能形家者流。”曰:“更奚能?”曰:“能詩。”

李子乃大詫喜,拳其背曰:“汝

吳下阿蒙邪?別數年而能詩能醫能形家者流!”

李子有貴客,邀梅山。客故豪酒,梅山亦豪酒。深觴細杯,

窮日落月。梅山醉,每據床放歌,厥聲悠揚而激烈。已,大笑,觴客;客亦大笑,和歌,醉歡。李子則又拳其背曰:“久別汝,汝能酒又善歌邪!”客初輕梅山,於是則大器重之。……

且不說此文內容上寫一個可愛的商人以及浪漫的生活情調,與充斥當時文壇的“皆欲合道”的“

志傳”相比,已散發出一股清新的氣息,若純從藝術表現的角度觀察,與“台閣體”那種刻板的描寫程式及

平衍、拖沓的語言風格亦大異其趣。李夢陽對這位以前的好友,不像通常的

墓志銘作空洞的

諛辭,或對其履歷作平板的敘述,而是圍繞梅山先生的離別、歸來、宴飲等事件展開細緻、生動的描繪。像“握其手”、“拳其背”等動作的描寫,對話的大量運用,使梅山先生的音容笑貌宛。另外,語言勁練、句法緊湊也是此文的顯著特點。在墓志銘中出現如此重視文學性的作品,表明一種新的文學觀正在形成。李夢陽的文學創作的影響力持續了一段相當長的時間,據後來的

唐順之、

何良俊等人說,他們當初都能熟誦夢陽之文。

何景明

何景明(1483—1521)字仲默,號大復,河南信陽人。於弘治間中進士,在京任職,與李夢陽等人一同倡言文學復古,成為“前七子”的主腦人物之一。有《大復集》。

何景陽

何景陽 何景明曾與李夢陽就文學復古的問題發生爭論,彼此書信往復,各執己見。大致說來,在提倡復古的基本立場上,他與李氏並無歧異,有些言論同樣很偏激,如《雜言十首》所謂“秦無經,漢無騷,唐無賦,宋無詩”。不過,

何景明不像李夢陽那樣主張“尺寸古法”,而提出“舍筏登岸”(《與李空同論詩書》)之說,強調學古為手段,目的在於獨創。這種分歧的產生,蓋與二人美學趣尚不同有關。何景明的創作風貌,更多地趨向於俊逸秀麗一路,所以一味拘守“古法”,追仿古人的“格調”,是他不能接受的。

以揭露政治現實為題材,表達其強烈的干預時事的傾向,也是何景明創作的重要部分。這裡面同樣顯示了新的思考。如他的《東門賦》,寫一對“少小結髮”的夫婦,瀕於餓死之際,展開一場“辯說”。丈夫勸妻子另覓生路,而妻子寧願與他一起餓死,不願成為不“從義”的“污人”。丈夫嚴厲地責備她:

言乃執古!死生亦大,爾何良苦。死為王侯,不如生為奴虜;

朱棺而葬,不如生處蓬戶。生尚有期,死即長腐。潛寐黃泉,美謚何補!

而後丈夫抹淚而去,不再回首一顧。此處實是作者在自述其觀點,所針對的正是

宋儒“

餓死事小,失節事大”的反人性的教條。他提出生存本身是首要的,生的權利不能夠以醜惡的道德教條來剝奪。在明代這樣一個極力提倡貞節的時代,這篇作品無疑有深刻的意義,它反映出明中期社會思想的重要動向。

何景明作品

何景明作品由於對陳腐的思想、文化傳統的厭棄,使李、何等人能逸出傳統文士的局限,從廣闊的現實生活中注意並表現富於生命活力的事物。在這一點上,

何景明顯然也接受了“真詩在民間”的主張。他的《津魚打市歌》,以江邊魚市為場景,描繪船隻往來收購魚貨及酒樓賣魚的熱鬧情景,頗富活潑的氣息。另外他在正德初年出使南方期間所作的《羅女曲》一詩也堪稱佳作。詩云:

羅女年十五,自矜好顏色。

山葉雜山花,插髻當首飾。蠻

方立門戶,男女多生涯。

昨聞城中市,女出男在家。上市買黃絲,染緝作花布。裙短衫袖長,不惜雙腳露。夜行山中道,何處吹蘆笙?我歌連臂曲,曲罷動郎情。動郎情,與郎匹。生女復長男,三年始同室。

作者以讚賞的心情、明朗的色調描寫了在“蠻方”所見一個少女的形象,從羅女的裝束、日常生活到她同情郎的自由、美好的結合,都散發出青春、自由的氣息。對於久受台閣體糟蹋的

詩壇,這樣的詩無疑帶來了清新的活力。此詩所體現的不受傳統道德束縛的精神意向,卻淵源於一個更為古老的文化傳統,如在《詩經》中就有類似於男女自由結合的內容。此詩也反映了

何景明等人的文學復古的某種實質性的東西。

其他代表

徐禎卿

徐禎卿(1479--1511)明文學家。字昌谷,一字昌國,

吳縣(今屬江蘇)人。弘治進士,官

國子監博士。少與

唐寅、

祝允明、

文徵明齊名,稱“吳中四子”。後與李夢陽等並稱“前七子”。論詩主情致,與後來

王士禛所倡導之“神韻說”有相通之處。其詩風格清朗,也有指陳時事,隱寓諷刺之作。所著有《迪功集》、《談藝錄》等。

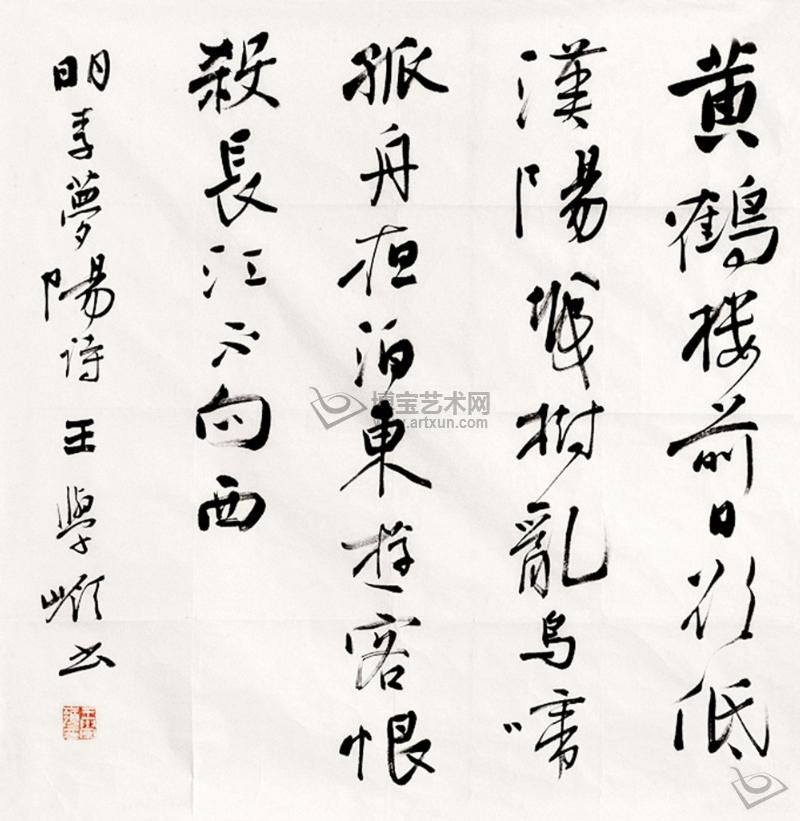

徐禎卿

徐禎卿 王九思

王九思(1468--1551)明文學家。字敬夫,號渼陂,陝西鄠人。曾任

翰林院檢討、

吏部郎中。武宗時

宦官劉瑾敗,因名列瑾黨,降為壽州同知。以詩文名列“前七子”。所著有詩文集《渼陂集》、雜劇《沽酒遊春》、《中山狼》(一折),及散曲集《碧山樂府》等。

康海

康海(1475--1540)明文學家。字德涵,號對山、沜東漁父,陝西武功人。弘治十五年(1502年)

狀元,任

翰林院修撰。武宗時

宦官劉瑾敗,因名列瑾黨而免官。以詩文名列“前七子”之一。所著有詩文集《對山集》、

雜劇《中山狼》、散曲集《沜東樂府》等。

康海

康海 邊貢

邊貢,(1476-1532)明文學家、

藏書家。字廷實,號

華泉。祖籍準陰,後徙居歷城(今山東濟南)。弘治九年(1496年)進士,除

太常博士,進兵科給事中,後改荊州,歷任陝西、河南提學使。以侍奉母親,辭職家居。嘉靖初,復起為南京太常少卿,拜戶部尚書。少負才名,與

李夢陽等人稱“

弘治十才子”。好交遊,悠閒無事則遊覽山水,後被都御史劾其縱酒廢職,被罷官歸。平生喜收書,有求古書癖。所蓄書萬卷,搜訪金石、古文甚多。一日,其

藏書樓遇火,仰天大哭,遂起病而卒。自著有《華泉集》14卷。

王廷相

王廷相(1474-1544),字子衡,號浚川。明朝潞州(今

長治市)人,明代著名文學家、哲學家。

王廷相

王廷相 王廷相自幼聰慧,文才顯現。弘治八年(1495)21歲鄉試中舉,十五年(1508)28歲中

進士及第,授庶吉士並被選入

翰林院,曾任兵科給事中,輔助處理奏章,後因得罪大宦官劉瑾,被

貶為地方任

都察院副都御史(中央執法官)並巡撫四川,後又升為兵部左、右侍郎(兵部副長官),最後升為任南京

兵部尚書。

前七子作品

前七子作品 前七子作品

前七子作品 李夢陽

李夢陽 何景陽

何景陽 何景明作品

何景明作品 徐禎卿

徐禎卿 康海

康海

李夢陽作品

李夢陽作品 王廷相

王廷相