基本介紹

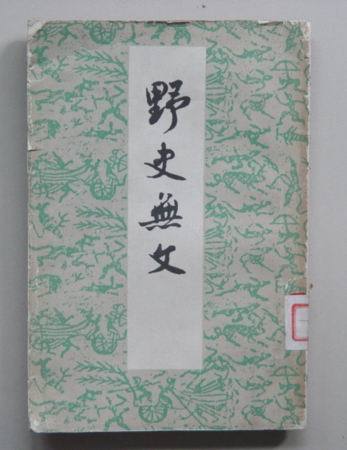

- 中文名:野史無文

- 作者:清·鄭達

- 體裁:紀傳體史書

- 成書時間:康熙時期

創作背景,內容簡介,

創作背景

該書成於康熙年間,所輯內容分為本紀、遺事、傳、紀略、紀事等若干類。作者博採群書,並在所引史料前後加上自己的觀點與論贊,其中一些篇章為他書所未見。該書主要版本有海鹽朱氏舊藏鈔本(朱希祖)及桐城姚氏舊藏鈔本(姚永概)等。

內容簡介

《野史無文》二十卷,原題淝水奈村農夫輯。桐城姚氏鈔本的書首有康熙五十一年壬辰西蜀錦江費錫璜序,謂“淝水奈村鄭先生作《野史無文》二十卷”。書中卷三《烈皇帝遺事(上)》崇禎二年三月十九日吏部都察院接出欽定逆案聖諭條云:“國變後,逆案多不存,故此諭野史皆不載;達見此諭於前朝內監王養純寓中。”又卷七《西南死事諸臣傳·何騰蛟傳》末云:“康熙丁丑歲(三十六年)冬杪,達至京師,於友人山右賈鼎玉家會公少子名李、字左車者,詢其事跡,說多同此。”因知奈村農夫者,合肥鄭達也。《嘉慶合肥縣誌》載其傳曰:“鄭達,字士行,自號奈村農夫,明季諸生,好著書。嘗策杖游天下,盡識其山川險要。晚交西秦太白山人李某,相與討究,得識勝國時事,著《野史》若干卷。其書渾樸質直,可徵信焉。”

《嘉慶合肥縣誌·藝文志》著錄此書,然無卷數。清·李慈銘《受禮廬日記(上集)》曾記此書之殘本,謂僅第十三卷至第十六卷共四卷,而首尾又不全。第十三卷為鄭成功、朱術桂、陳永華、陳夫人暨閩中四隱君子諸傳,第十四卷為張煌言《北征錄》、《答總督郎廷佐書》及放歌、絕命詞等共六首,第十五、十六卷為余瑞紫《流賊陷廬州紀》。

民國十八年(1929年),合肥人徐曦取此書之《流賊張獻忠陷廬州記》印之。其後序略謂:“鄭書避當時禁忌,藏稿未刊。民國壬戌(十一年),曦以事往滬上,於友人處得奈村手抄稿本,計四冊,都二十卷。其前朝宮殿服御諸遺制一卷、西羌北狄諸部落一卷、當今巡幸東南一卷、本朝災祥一卷均殘逸。存者曰讓皇帝本紀二卷、曰烈皇帝遺事二卷、曰明末死難諸臣二卷、曰永曆皇帝本紀二卷、曰西南死事諸臣二卷、曰魯監國張、黃二臣傳二卷、曰鄭成功海東事二卷、曰流寇張獻忠陷廬州府事二卷。”

該書卷五永曆皇帝本紀及卷七、八、九西南死事諸臣傳,除卷九之王應熊、李乾德、鄭文雄三傳外,皆為《劫灰錄》之原稿。《劫灰錄》六卷,原題珠江寓舫偶記。傅以禮跋云:“自尤侗以為出馮甦手,溫睿臨《南疆逸史》、劉繼莊《廣陽雜記》遂沿襲其語。近時葉廷琯特訂其誤,所言極允。惟疑是錄出方密之、錢飲光一輩人手,則殊不然。蓋方所著有《兩粵新書》、錢所著有《所知錄》,永曆紀年即列其中,未必別成是錄,仍當以闕疑為是。”

該書卷六永曆皇帝兵敗入緬甸土司紀事之末有奈村跋語,謂“歲在庚午(康熙二十九年)冬杪,予游南嶽,於碧雲崖精舍遇一老僧,號自非,江左人,姓鄧名凱,乃前朝行人司,昔扈從入緬,以俘人歸滇為僧,以方外游南嶽。予與之聚談數日,皆緬事,不憚廣詢互質,錄其事之實而言之確者,以俟後世有志於史學之君子有所考訂云爾。”此紀事即鄧凱所撰之《也是錄》也。

該書卷十、十一魯監國諸臣傳,除第一卷末附載閣部史公守揚州紀事為長汀黎士弘纂輯外,皆不知其來歷。第十二卷鄭成功海東事及閩中四隱君子傳,今闕黃道周、陸清源二傳。卷末原有“前後通計大傳四十八,小傳紀名六十四”之語,足見其傳本甚多,今所存者遠不及此數也。此卷所載鄭氏事多有他書所不詳者。朱術桂傳末,奈村曰:“予覽林芝嵋所次、聽龍光二韋先生所說,因紀寧靖王朱術桂死義之事,謹載其年月。”陳永華傳論中亦引望江進士龍光二韋先生之語。按,林芝嵋,名謙光,號凁亭,福建長樂人,著《台灣紀略》一卷。奈村所覽,當為是書。至於望江進士龍光二韋先生,則不知其詳也。

該書卷十四、十五《流賊陷廬州府紀》為余瑞紫撰。清·李慈銘謂:“瑞紫,即州人為賊虜者,其事皆所目擊,故較《明史》及《明季北略》諸書為詳。《明史》言廬州守道蔡如蘅城陷時縋城走,而此書言其城陷時與妾王月同避井中,賊以繩引上,遂被執,見張獻忠,詰問不屈被殺,王月大罵,亦被刺死,屍立不仆,移時方倒,皆其親見,可補史闕。其記賊陷舒城事亦與諸書言參將孔庭訓迎賊而里居編修胡守恆固守者情事稍異。《明史》載守恆死事甚略,而全謝山特為守恆作傳,極稱其烈。此書則謂其奔出城三里被殺者也。又言賊破襄陽時襄陽王翊銘年已七十餘,鬚髮盡白,向賊跪呼千歲,叩首乞命。皆他書所未見。”

該書除亡逸諸卷外,今存者多為奈村所輯錄,或改題,或增注,或附傳論,或加引言與跋語。其輯錄之原書,如《劫灰錄》、《也是錄》、《北征紀略》及《流賊陷廬州府紀》,雖有刻本,而其他有史料價值之部分,如《魯監國諸臣傳》、《鄭成功海東事》及《閩中四隱君子傳》等,則尚無刊本行世。