概敘

豪放派是

宋詞的一個流派,與

婉約派並為宋詞兩大詞派。

“

豪放”、“

婉約”之說最早見於《詩餘圖譜》:“詞體大略有二:一體

婉約,一體

豪放。婉約者欲其辭情醞藉,豪放者欲其氣象恢弘。蓋亦存乎其人,如秦少游(

秦觀)之作多是婉約,蘇子瞻(

蘇軾)之作多是豪放。大抵詞體以婉約為正。”

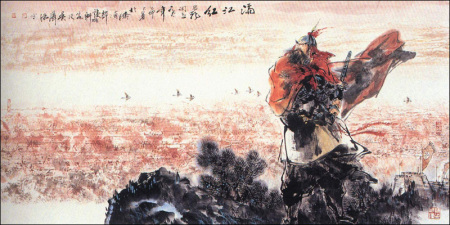

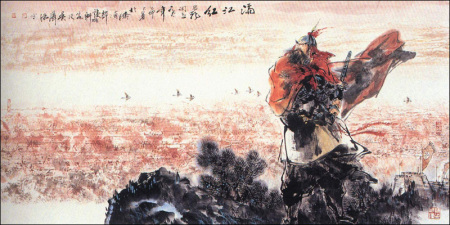

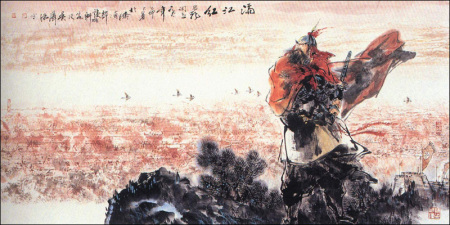

岳飛《滿江紅》

岳飛《滿江紅》豪放作為文學風格,見於

司空圖《二十四詩品》,楊廷芝解釋豪放為“豪邁放縱”,“豪則我有可蓋乎世,放則物無可羈乎我”(《詩品淺解》)。可見豪放的

作品當氣度超拔,不受羈束。

北宋詩文革新派作家如

王安石、蘇軾、

蘇轍都曾用“豪放”一詞衡文評詩。第一個用“豪放”評詞的是蘇軾(《答陳季常書》),他還開始寫作打破傳統詞風的詞,如《

念奴嬌·赤壁懷古》等,頗引人注意。

據南宋

俞文豹《吹劍續錄》載:“東坡在玉堂,有幕士善謳,因問:‘我詞比柳詞何如?’對曰:‘

柳郎中詞,只合十七八女孩兒執紅牙拍板,唱楊柳岸曉風殘月。學士詞,須關西大漢,執鐵板,唱大江東去。’公為之絕倒。”這則故事,表明兩種不同詞風的對比,隱然把蘇詞看成可與柳詞相抗衡的另一流派。

形成發展

介紹

宋詞始於唐,興於

五代,盛於

兩宋,故稱宋詞。宋詞與唐詩交相輝映,並傳於世。宋詞數量巨大,《

全宋詞》共收錄詞人1330 多人,作品19900 多首。

宋代詞人創作風格各異,主要分為

婉約派和豪放派兩大流派。 其中豪放派的形成與發展大致分為四個階段:

預備

奠基

北宋中後期

蘇軾大力提倡寫壯詞,欲與

柳永、曹元寵分庭抗禮,豪放派由此進入第二階段即奠基階段。當時學蘇詞的人只有十之一二,學曹柳者有十之七八,但豪放詞派畢竟肇始於此。

南宋詞論家

王灼說蘇軾作詞“指出上天一路,新天下耳目,弄筆者始知自振。”

張炎《詞源》將“豪放詞”與“

雅詞”對舉。

沈義父《樂府指迷》說:“近世作詞者不曉音律,乃故為豪放不羈之語,遂借

東坡、

稼軒諸賢自諉。”上述諸條都可印證此說。

頂峰

蘇軾之後,經

賀鑄中傳,加上靖康事變的引發,豪放詞派獲得迅猛發展,集為大成。這是第三階段即頂峰階段。這一時期除卻產生了豪放詞領袖

辛棄疾外,還有

李綱,

陳與義,

葉夢得、

朱敦儒、

張元乾、

張孝祥、

陸游、

陳亮、

劉過等一大批傑出的詞人。他們詞風慷慨悲涼,相激相慰,以愛國恢復的壯詞宏聲組成雄闊的陣容,統治了整個詞壇。

延續

第四階段為延續階段,代表詞人有

劉克莊、

黃機、

戴復古、

劉辰翁等。他們繼承辛棄疾的詞風,賦詞依然雄豪,但由於南宋國事衰微,恢復無望,風雅詞盛,漸傾詞壇,豪放詞人偏擅粗直詞風等原因,南宋後期豪放派的詞作便或呈粗囂、或返典雅,而悲灰之氣漸趨濃郁則是當時所有豪放詞人的共同趨向。

特點主題

豪放派特點大體是創作視野較為廣闊,氣象恢弘雄放,喜用詩文的手法、句法寫詞,語詞

宏博,用事較多,不拘守音律,然而有時失之平直,甚至涉於

狂怪叫囂。南渡之後,由於時代巨變,悲壯慷慨的高亢之調應運發展,

陳與義、

葉夢得、

朱敦儒、張孝祥、

張元傒、

陳亮、

劉過等人承流接響,蔚然成風。豪放詞派不但震爍宋代詞壇,而且廣泛地影響詞林後學,從宋、金直到清代,歷來都有標舉豪放旗幟,大力學習蘇、辛的詞人。

它不僅描寫花間、月下、男歡、女愛。而且更喜攝取軍情國事那樣的重大題材入詞,使詞能像詩文一樣地反映生活,所謂“無言不可入,無事不可入”。

它境界宏大,氣勢恢弘、不拘格律、汪洋恣意、崇尚直率,而不以主含蓄婉曲為能事。詞論家對

蘇軾詞所作的“橫放傑出” “詞氣邁往”“書挾海上風濤之氣”之評,對

辛棄疾所作的“慷慨縱橫”“

不可一世”之評,可移向豪放派。豪放派內部的分派較少,僅有

蘇派、辛派、叫囂派三個階段性的細支。

其風格雖然總稱豪放,然而各詞人風格亦有微差:蘇詞清放,辛詞雄放,南宋後期的某些豪放詞作則顯粗放,清朝的豪放詞人如

陳維崧等亦多寓雄於粗,以粗豪見長。由於豪放詞人嗜於用典、追求散化、議論過多,某些豪放詞篇遂有韻味不濃、詞意晦澀、形象不明、格律欠精等缺點,這些亦是無庸諱言的。

北宋豪放詞,主要體現為封建體制下受壓抑個體的心靈解放,而南宋的豪放詞則將詞人個體的命運與國家民族的命運緊密結合,進一步拓展了詞的表現領域,提升了詞在文學史上的地位。靖康之變之後,中原淪陷南宋偏安的社會現實,給

南渡詞人以極大地刺激,詞人紛紛引出悲壯之音,唱出慷慨之聲。

不僅

岳飛,李綱,

張孝祥等人寫出壯懷激烈的詞作,原先一些以婉約出名者,如

朱敦儒,

李清照等也寫出了不少激昂慷慨的詞作。然而,南宋豪放詞的典範,卻非

辛棄疾莫屬。在藝術表現上,辛棄疾

以文為詞,以古寫今,不僅進一步拓寬了詞的表現領域,也極大地拓展了詞的表現手法。

由來

由“伶工之詞”轉變為“士大夫之詞”

詞興起於晚唐,發展於五代(907年—960年),繁榮於

北宋(960年—1127年),派生於南宋(1127年—1279年)。這樣分期當然是極為簡略粗疏的,只是為了便於說明問題,不能不在歷史的大牆上暫時插幾個鉤子,以便掛上一些史實,看清它的

上下左右的關係,免得抽象構想,不易捉摸,甚至弄得時代錯誤,史實乖舛。

從詞的興起到北宋末年,大約在二個世紀之中,詞作為一種民間愛好,文人競寫的文學作品,已經達到它的黃金時代。也可以說,全部詞中較好的那一半,產生在這一時期。以後,即在南宋時期,儘管派別滋生,作者增加,但就總的質量而論,已不如南宋以前的作品。

那些作品及其作者,都是沿著自晚唐以來的一個傳統而寫作的。這個傳統簡單明了,即是後世所謂的“小調”。小調是民間裡巷所唱的歌曲:其內容也頗為單純,大都以有關男女相愛或詠贊當地風景習俗為主題。這本來是《三百篇》以來幾千年的老傳統、舊題材,而“感於

哀樂,緣事而發”的漢魏樂府,則表現得更為突出。宋詞與

樂府的關係是非常密切的,宋人的詞集有時就稱為“樂府”,如《東山寓聲樂府》、《東坡樂府》、《松隱樂府》、《誠齋樂府》等。

晏幾道自稱其詞集為《補亡》,他自己解釋道:“《補亡》一卷,補“樂府”之亡也。”意思是說,他的詞正是宋代的“樂府”。

但是從五代到北宋這一詞的黃金時代中,雖然名家輩出,作品如雲蒸霞蔚,卻從來沒有人把他們分派別,定名號,貼籤條。五代的作品,至少來自四個不同的區域:西蜀、

荊楚、南唐、敦煌,但後來,也許為了討論方便,提出了“

花間派”這個名稱,即用西蜀

趙崇祚編的《花間集》的名稱來定派別,這當然是不正確的,因為此集所選的

溫庭筠與

韋莊的作品就大不相同,他們二人中的任何一人與波斯血統的

李珣的一些作品又很不相同。但在北宋文人看來,《花間集》是當時這一文學新體裁的總集與範本,是填詞家的標準與正宗。一般稱讚某人的詞不離“花間”,為“本色”詞,這是很高的評價①。

陳振孫稱讚

晏幾道的詞“在諸名勝中,獨可追逼《花間》。高處或過之”。由此可見,南宋的鑑賞家、收藏家或

目錄學家以《花間》一集為詞的正宗,詞家以能上逮“花間”為正則。“花間”作風成為衡量北宋詞人作品的尺度,凡不及“花間”者殆不免“

自鄶以下”之譏。事實上如何呢?我們看北宋幾個大家,如

歐陽修、

范仲淹、晏氏父子、

張先、

賀鑄、

秦觀、

趙令畤、

周邦彥其詞作莫不如此。

柳永和他們稍稍不同,但他所不同者無非是寫他個人羈旅離恨之感,而其所感者仍不脫閨友

情婦。對於這些作品,當時北宋南宋的詞論家或批評家,誰也沒有為它們分派別,只是

尋章摘句,說說個人對某詞某聯的愛好欣賞而已。

這裡要提一個五代南唐著名的詞人,千古詞帝

李煜。我們先看他在投降時寫的一首詞。

四十年來家國, 三千里地山河。

幾曾識干戈? 一旦歸為臣虜,

可以說從這首詞開始,詞真正走出了閨房,由“伶工之詞”轉變為“士大夫之詞”。

王國維對此的評價是:“眼界始大,感慨遂深”。在古代,士大夫的重要標準就是要有關心國家大事的胸懷和理想,所以,當

李煜把他對國家的感情表現在詞中,他的詞也就成了“士大夫之詞”。這個轉變,真正把詞的地位提高了,實際上漸漸為後來的蘇辛豪放派打下了基礎。

北宋“花間派”

北宋大詞人的作風大都相象,這不稀奇,因為他們都是從《花間》一脈相承傳下來的。他們的作品相互之間可以“亂楮葉”(楮chǔ,語出《韓非子·喻老》篇,比喻模仿逼真),又可以和《花間》的作品亂楮葉,甚至可以和南唐的作品亂楮葉,因為南唐作家所處的生活環境、文化水平、情調趣味基本上和北宋作家相似,而所詠的題材又大致相類,封建文人的感情又相差不遠,其表現方式也自不免相同,明顯的例子是

馮延巳《陽春集》中的十四首《鵲踏枝》(即《蝶戀花》),其中有回首②見於

歐陽修《六一詞》,改名《蝶戀花》③如除去這四首,則馮作只有十首了。又如用《六一詞》為核對的底本,則問題更多,集中“舊刻”《蝶巒花》二十二首,今汲古閣本只剩十七首。毛晉在《蝶戀花》調名下注云:

舊刻二十二首。考“遙夜亭皋閒信步”是

李中主作,“六曲闌乾偎碧樹”,又“簾幕風輕雙語燕”俱見《珠玉詞》。“獨倚危樓風細細”,又“簾下清歌簾外晏”俱見《樂章集》。今俱刪去。

這裡毛晉指名刪去的五首,尚有兩首未點名。另外,毛晉明知一詞見於兩本,但似乎不敢斷定是誰作,他就錄存

原詞,同時註明亦見他人集子中。這種情形有四首:“庭院深深幾許;一首,毛氏注云:“一見《陽春錄》。易安李氏稱是《六一詞》。”說明他之所以認為這是

歐陽修的作品,也有根據。梨葉初紅蟬韻歇”一首,題下注云:“一刻同叔(

晏殊),一刻

子瞻(

蘇軾)。”“誰道閒情拋棄久”一首,注云:“亦載《陽春錄》。”“幾日行云何處去”一首,題下注云:“亦載《陽春錄》。”

其他北宋人詞同一首見於兩三人的集子中者,還有許多,這裡不必詳記。我舉這些例子,並不是要考證這些詞的作者,以便研究某人的作品價值。而是為了說明一個歷史現象:自唐五代到北宋,詞的風格很相象,各人的作品相象到可以互“亂楮葉”,一個人的詞掉在別人的集子裡,簡直不能分辨出來,所以也無法為他們分派別。實際上北宋人自己從來沒有意識到他的作品是屬於哪一派,如果有人把他們分成派別,貼上籤條,他們肯定會不高興的。籠統說來,北宋各家,凡是填得好詞的都源於“花間”。你說他們全部是“

花間派”,倒沒有什麼不可,但也不必

多此一舉,因為這是當時知識分子人人皆知,視為當然之事,你要特別指出北宋某人作品近於“花間”,倒象說海水是鹹的一樣。所以我們如果說,五代北宋沒有詞派,比硬指當時某人屬於某派,更符合歷史事實。

關於“婉約派”

至於“婉約”一語則最早見於《國語·吳語》:“故婉約其詞,以從逸王之志。”意謂卑順其辭。古代女子以

卑順為德,故借為女子教育之一種方式。《玉台新詠》序說:“閱詩敦禮,豈東鄰之自媒;婉約風流,異

西施之被教。”《花間集》卷七

孫光憲《浣溪沙》:“半踏長裙

宛約行,晚簾疏處見分明,此時堪恨昧平生。”又卷九

毛熙震《浣溪沙》“佯不覷人空婉約,笑和嬌語太猖狂。忍教牽恨暗形相。”同上《臨江仙》:“纖腰

婉約步金蓮。”

從上面所

舉例子,可以看出這個詞在不同時代有不同含義,但近人用為與“豪放”對立的狀詞,似乎專指所謂“

綺羅香譯”、旖旎風光的含蓄的有節制的表情。一旦被用在與“豪放”詞對比的地位,

婉約詞就被視作保守的、不進步的、墨守成規的。有時甚至於說婉約詞專寫

男歡女愛,離愁別恨的荒淫生活,甚至於說他們的思想是空虛的,蒼白的等等。很顯然,這種機械的劃分法並不符合北宋詞壇的實際,很難

自圓其說。因此,有時也不能嚴格遵守這兩派的門戶界限,也不免有豪放派向

婉約派乞靈的時候。例如說:

蘇軾寫傳統的愛情題材,也以婉約見長。但婉約派詞人(按蘇軾時尚無此名號)大抵著力於抒情的真摯和細膩,他的詞在真摯和細膩之中格外顯得凝重和淳厚,如《蝶戀花》:“

花褪殘紅青杏小,燕子飛時

綠水人家繞。枝上

柳綿吹又少,

天涯何處無芳草。牆裡鞦韆牆外道。牆外行人,牆裡佳人笑。笑漸不聞聲漸悄,

多情卻被無情惱⑤。(見文研所編《中國文學史》第二冊594—595頁)

什麼叫凝重,什麼是淳厚,編者增字解經,卻全不說何為凝重,何為淳厚,編者對於詞中“天涯何處無芳草”這一主要的句子,全沒搞懂,只好拉清初的王士禎來解圍。但王也幫不了多少忙(因為他也不懂)只好顧左右而言他道:“只怕象

柳永這樣善做情詩的人也未必能超過這一句。”而遠遠躲開“

天涯何處無芳草”這一關鍵性的主句。

這個例子很有意思,只要一說到

蘇軾,“豪放”論者就把所有的他認為可以證明蘇軾是豪放派的全副儀仗全搬了出來,仿佛聲勢浩大,威儀堂堂。其實是極少的人在導演,讓蘇軾這個無兵將軍唱獨角戲,連跑龍套的也沒有。

當然,我們說北宋沒有豪放派,並不是說北宋就一定沒有豪放詞,少數格調比較昂揚,氣魄比較恢宏的作品是有的,比如

范仲淹的《蘇幕遮》、《漁家傲》和蘇東坡的“

大江東去”。即使如此,我們也不能僅僅根據這幾首詞,就承認他們是一個“豪放派”。

又如有人說,蘇軾詞的用語“形成一種清新樸素、流利暢達的詩歌語言”,於是下結論道:“所有這些,都表現了豪放詞派的特點。”我看不出這兩句話的邏輯關係。

這裡有必要提到

柳永,他在北宋詞壇上是一個很重要的作家,他和“花間”傳統的關係,既有繼承,也有發展,如果我們說,

蘇軾擴大了“詞”的題材範圍,增加了前人只用以寫詩的文人情感,那是對的,但這也不是說他藉此就可以成立一個“豪放派”或“

反對派”或“曠達派”。他的作品中增加了些

以詩為詞的創作,並沒有減少他本來繼承“花間”的傳統作品,只能說他擴大了詞的題材與可能的新的寫法。但這種新的寫法,柳永早就這樣做了。柳永是專寫男女情愛、綺羅香澤、

錦心繡口、

紅情綠意的作家,所以他也沒有脫離花間傳統。但他在繼承這個傳統的同時,更使用歌女舞伎們所用的語言、辭彙。他的作品“向下看”,用她們的語言工具來寫她們的思想內容,這是

蘇軾所做不到的。因為他所周旋、應對的是文人學士。文人們求雅正。因此,他雖然也象

柳永一樣擴大了的辭彙寫詞,但他是“向上看”而不是向下看,不是學市井的俗語以寫詞。所以從中國到西夏,凡飲井水處就會唱柳永詞,柳永在語言運用方面走的是民眾路線。蘇軾正是受了柳永的啟發,才在題材方面添入一些文人的感慨、牢騷和互相嘲笑以及詠物等前人少用或不用的題材⑥。因此他的作品給人以題材豐富的印象。柳永寫他自己感慨的作品,如著名《八聲甘州》、《雨霖鈴》,也達到了新的境界。但因為他有新的境界。但因為他有時寫妓女的生活,為宋代的道學先生所不喜,所以談“豪放”詞者專指蘇軾而不及

柳永。

文風與時代

以上所談,只限於北宋。北宋大家如

歐陽修、二晏等都以“花間”為正宗,已如上述,所以大家指北宋時期的詞家為“婉約”派。文風和時代的生活情況有關。趙宋政府建國以後,為了加強中央集權,要求開國的功臣及時退休,作為一種交換的條件,政府鼓勵他們為子孫買良田、美宅,養歌僮舞女以自娛,免得生事⑦。因此文人家中蓄養歌兒舞女是比較普遍的現象,北宋文人為了

歌女演唱而寫作,當然只能沿著《花間集》的傳統。

晏幾道在他的《小山詞》跋文中說:

始時沈十二廉叔。陳十君寵,家有蓮、鴻、苹、雲,品清謳娛客。每得一解,即以草授諸兒。吾三人持酒聽之,為一笑樂。

這說明了晏幾道的詞是在什麼情況下寫出來的。這種情況,證以《石守信傳》中所述情形,可知這不是個別情況,在這種“

歌舞昇平”的氣氛之下,他們征歌選舞,是受政府鼓勵的一種上流社會普遍的風氣。再看看

李清照《永遇樂》詞中回憶北宋盛時開封的文化生活的情形,就會更加清楚。

但自靖康之變以後,北宋亡國、人民大量逃難到江南,流離顛沛之苦,妻離子散之慘,國土淪亡之痛,引起了大多數知識分子的悲慘感慨,怎么還有心思“品清謳娛客”?在這種局面之下寫出來的作品,當然是慷慨激昂、

義憤填膺的,所以南宋詞人中多有所謂“豪放派”是理所當然的。其實“豪放”二字用在這裡也不合適,應該說“憤怒派”、“激勵派”、“忠義派”才對。“豪放”二字多少還有點揮灑自如、

滿不在乎、豁達大度的含義。所以豪放、婉約這些名目,在當時並無人用,只有後世好弄筆頭或好貼籤條的論客,才愛用以導演古人,聽我調度。而且當時詞的作風內容,主要也當然是受政局變化而引起的。在

兵荒馬亂之中寫燈紅酒綠的旖旎風光固然不相稱,即使在

危局略定的情況下

忘乎所以地作樂

尋歡,情調也不相稱。文人作品主要受時代的變動而轉變。並不是某人天生“婉約”或從小“豪放”,我們看向子諲的《酒邊詞》,是一個最恰當的例子,向子諲前半生生活在燈紅酒綠的開封。他的詞稱為《江北舊詞》,是地道的“婉約”派。靖康之難(1126年)汴京淪陷,他逃難到杭州,這以後的作品稱為《江南新詞》,變成了地道的“豪放”派⑧。

李清照的境遇也差不多,不過她後期的作品不是“豪放”而是悲苦,這也是理所當然的。如果向子諲、李清照的後期作品還是歡天喜地,那倒是全無心肝了。

至於從敵人占領之下帶兵打游擊來歸附南宋的

辛棄疾,其作品當然只有我們現在見到的慷慨激昂的作品。

蘇軾如果活到南宋,他的作品也許比我們現在所見的更為“豪放”。而像

周邦彥那樣被貼上“

婉約派”、“

格律派”籤條的作家,如果也能活到南宋,我想,他也不會以“婉約”或“格律”派終其身的,

①關於“

花間詞”,可參閱本刊1982年10、11期拙作《花間詞簡論》。②即“誰道閒情拋棄久”,“幾日行云何處去?”“庭院深深幾許”,“六曲闌乾偎碧樹”四首。③據

四印齋本《陽春集》其底本為明汲古閣藏宋嘉佑戊成(1058年)陳世修序本。④

陳登“豪氣未除”,因他討呂布有功,加伏波將軍,故瞧不起

許汜。⑤關於這首詞的解釋,可參看《文學遺產》1983年第二期拙文。⑥詠物是古已有之的一種文學遊戲,《荀子》的賦篇就是這一類,唐張鷲的《遊仙窟》就有許多用語雙關的“詠物”詞。⑦見《宋史·石守信傳》趙匡胤對大臣的勸告。⑧當然“豪放”派這名稱也不合適,為說明問題,姑用此名。參看劉揚忠《論酒邊詞》。

代表作

蘇軾《江城子 密州出獵》

江城子 密州出獵

老夫聊發少年狂,左牽黃,右擎蒼,錦帽

貂裘 ,

千騎卷平岡。

為報傾城隨太守,親射虎,看孫郎。

酒酣胸膽尚開張,鬢微霜,又何妨? 持節雲中,何日遣馮唐?

會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼。

蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》

大江東去,浪淘盡,千古風流人物.

故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁.亂石穿空,驚濤拍岸,捲起千堆雪.

江山如畫,一時多少豪傑。

辛棄疾 《西江月》

明月別枝驚鵲,清風半夜鳴蟬。稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片。七八個星天外,兩三點雨山前。舊時

茅店社林邊,路轉溪橋忽見。

岳飛《滿江紅》

靖康恥,猶未雪;臣子恨,何時滅。駕長車踏破、賀蘭山缺。壯志飢餐胡虜肉,笑談渴飲匈奴血。待從頭、收拾

舊山河。朝天闕。

辛棄疾《破陣子》

醉里挑燈看劍, 夢回吹角連營。八百里分麾下炙, 五十弦翻塞外聲。沙場秋點兵。

馬作的盧飛快, 弓如霹靂弦驚。了卻君王天下事, 贏得生前身後名。可憐白髮生!

辛棄疾《永遇樂》

永遇樂 京口北固亭懷古

千古江山,英雄無覓、孫仲謀處。

舞榭歌台,風流總被、雨打風吹去。斜陽草樹,尋常巷陌,人道寄奴曾住。想當年、

金戈鐵馬,氣吞萬里如虎。元嘉草草,

封狼居胥,贏得倉皇北顧。四十三年,望中猶記、烽火揚州路。可堪回首,佛狸祠下,一片

神鴉社鼓。憑誰問、

廉頗老矣,尚能

飯否?

張孝祥 《六州歌頭》

長淮望斷,關塞莽然平。

征塵暗,霜風勁,悄邊聲,黯銷凝。

追想當年事,殆天數,非人力,洙泗上,弦歌地,亦膻腥。

隔水氈鄉,落日牛羊下,區脫縱橫。

看名王宵獵,騎火一川明,笳鼓悲鳴,遣人驚。

時易失,心徒壯,歲將零,渺神京。

乾羽方懷遠,靜烽燧,且休兵。

冠蓋使,紛馳騖,若為情。

聞道中原遺老,常南望、翠葆霓旌。

陳亮 《念奴嬌·登多景樓》

危樓還望,嘆此意、今古幾人

曾會?

鬼設神施,渾認作、天限南疆北界。一水橫陳,連崗三面,做出爭雄勢。六朝何事,只成門戶私計?因笑

王謝諸人,登高懷遠,也學英雄涕。憑卻江山,管不到、

河洛腥膻無際。正好長驅,不須反顧,尋取中流誓。小兒破賊,勢成寧問強對!

陳亮《賀新郎·寄辛幼安和見懷韻》

賀新郎 寄辛幼安和見懷韻

老去憑誰說? 看幾番、

神奇臭腐,

夏裘冬葛! 父老長安今余幾? 後死無仇可雪。猶未燥、當時生髮! 二十五弦

多少恨, 算世間、那有平分月! 胡婦弄,漢宮瑟。樹猶如此堪重別! 只使君、從來與我, 話頭多合。行矣置之無足問, 誰換妍皮痴骨? 但莫使伯牙弦絕! 九轉丹砂牢拾取, 管精金只是尋常鐵。龍共虎,應聲裂。

辛棄疾《南鄉子·登京口北固亭有懷》

何處望神州?滿眼風光北固樓。千古興亡多少事?悠悠。不盡長江滾滾流。年少萬

兜鍪,坐斷東南戰未休。天下英雄誰敵手?曹劉。生子當如孫仲謀。

創始人

蘇軾(1037—1101年),北宋大文學家、書畫家,是豪放派詞人的先驅。字子瞻,號東坡居士,四川眉山人。他出身在一個比較清貧的知識分子家庭,父親

蘇洵以及其弟

蘇轍都是當時著名的大文學家。宋仁宗嘉佑二年(1057年)進士及第。當時,他雖20歲,但已博通經史,很有才氣。主考的

歐陽修讀了他的文章,大為讚賞,並預言未來的文壇非蘇軾莫屬。六年,參加制科考試,獻《進策略》、《進論》各25篇,入第三等,授官大理評事、簽書

鳳翔府判官廳公事。他主張革新,認為當時有三患:一患無財,二患無兵,三患 無吏,提出以“課百官”來整頓吏治,以“安萬民”來緩和階級矛盾,以“厚貨財”來理財富國,以“訓軍旅”來整軍經武。但是,他主張漸變,反對速變,認為法“苟不至於害民而不可不去者,皆不變也。”

熙寧二年(1069年),在京歷任殿中丞、直史館和差判官誥院等職。當時,

宋神宗趙頊用

王安石為參知政事,開始變法,設立制置三司條例司,相繼推行均輸、青苗、農田水利、免役、市易、方田均稅等新法。

蘇軾認為,設立制置三司條例是侵犯戶部、度支、鹽鐵三司的權,免役法是加重市民和農民的負擔,青苗法也是放債取利,均輸法是朝廷與商賈爭利,反對新法。四年(1071年),他請示外任,授杭州通判。他與知杭州陳述左整治六井,解決了杭州人民用水困難七年,改知密州(今山東諸城)。當時朝廷推行手實法,蘇軾認為不便於民,沒有執行,不久朝廷廢罷此法。九年,改知徐州。徐州發生大水災,蘇軾組織人民修補堤壩,動員軍隊防洪搶險,並親自住在城上指揮。元豐三年(1079年),改知湖州。當時,

王安石已經罷相,御史中丞

李定、監察御史里行

舒亶摭拾蘇軾詩文中語,攻擊蘇軾怨謗神宗,把他逮捕入御史台獄,造成“烏台詩案”(烏台即當時的御史府)。貶為

黃州(今湖北黃岡)團練副使。他在黃州的

東坡,開荒種地,自稱“

東坡居士”。

元豐八年,神宗去世,

司馬光任門下侍郎,開始廢除新法。召

蘇軾還朝,授禮部郎中。次年,升翰林學士、知制誥。他的不同意司馬光盡廢新法,主張保留免役法。在

守舊派內部的派系鬥爭中,被列為

蜀黨。元佑四年(1089年)請求外任,歷知杭州、

潁州(今安徽阜陽)、揚州、曾疏浚西湖,賑濟貧民,多有政績。八年,被詔還朝,任兵部尚書兼侍讀。哲宗親政時,蘇軾出知定州(今河北定縣)。紹聖元年(1094年),蘇軾又被貶至惠州(今廣東惠陽西)安置。四上,丙貶儋州(今海南島儋縣)。元符三年(1100年),北歸。徽宗建中靖國元年(1101年),至常州,病死。

蘇軾一生在政治上雖然很不得志,但正如

歐陽修所預言,他在文學上卻獲得了極大的成功。他寫下了大量的散文、詩、詞,許多至今廣為流傳。他的散文,氣勢磅礴,自然流暢,波瀾迭出,變化無窮,往往熔寫景、抒情、議論於一爐,說理透徹,寫景生動,感染力很強,成為北宋古文運動的主將。與父

蘇洵、弟

蘇轍,同列於“

唐宋八大家”。他的詩,灑脫豪放,格調清新,自成一體,特別是他的詞,一掃晚唐五代以來綺麗

柔靡之風,狀景寫人,抒情言事,慷慨激昂,清新豪邁,開創了豪放詞派。他擴大了詞的領域,突破音律、形式的束縛,使他的詞對後世產生很大影響,他的詞在

中國文學史上占有特殊的地位。代表作有《

念奴嬌》、《水調歌頭》等。另外,他工於書法,又善於行書、楷書,與

黃庭堅、

米芾、

蔡襄並稱為宋代四大書法家;又善於繪畫,講究神似。

蘇軾是中國歷史上的大文學家、藝術家。有《蘇東坡集》、《東坡七卷》等傳世。《宋史》卷338有傳。

爭議

“豪放派”和“婉約派”,原本是對宋詞流派的基本劃分,後來逐漸成了我們平常使用一種文學術語,它的意義已經越出了宋詞的界域,但追根尋源,人們卻可以發現,這種劃分並沒有成為評價宋代詞人的權威定論。“豪放派”和“婉約派”到底是怎么一回事?宋詞中到底有沒有 “派”?這仍是一個

百家爭鳴的問題。

第一種意見完全否認宋詞流派的存在。婉約,豪放僅是作品風格,而風格的形成取決於思想感情,初無兩派之分。何況婉約,豪放不是對立面,尚有即不豪放,又不婉約者存在。它們只能稱作“體”而不算“派”。吳世昌則從北宋詞的創作著眼,指出北宋如“塞下秋來風景異”,“

大江東去”,“明月幾時有”這一類的豪放之作不滿十首,根本談不上派,因而認為如果編寫詞史,不宜再說宋詞有婉約,豪放兩大派。

第二種意見與此針鋒相對,認為不但宋詞有豪放,婉約兩大派,而且自《詩》,《騷》以下,即已分派。李白豪放,杜甫婉約,也是無可懷疑的。俞文豹《吹劍續錄》所載東坡詞如關西大漢唱“大江東去”,

柳永詞如十七八女郎歌“

曉風殘月”,就是豪放和婉約兩派的區分。

第三種意見別立一說,認為派有兩種含義,既指流派也指風格,宋人雖分婉約,豪放,但都是指

藝術風格而論。宋人倒是以“雅”與“鄭”。艷詞不等於

婉約詞,雅詞更不是豪放詞,應當作實事求是的評價。強以豪放,婉約分派,已非宋人原貌,其目的也無非是為了抬高豪放派。這樣做對

詞學研究很有害:一來對許多大詞人評價很不夠,二來影響人們了解宋詞真面目,三來模糊了許多不同流派和風格的作家在詞的發展史上互相影響,互相促進,並驅爭流的事實,四來不利於我們今天對作家作品作具體科學的分析。

婉約派代表-

李清照 第四種意見實際上是對第二種意見的補充和發揮。他們認為,流派的眾多和風格的多樣,是宋詞繁榮的重要標誌。宋詞粗分有婉約,豪放兩大派,但還可分得更細。他們認為,豪放,婉約只是基本劃分,它們之間也在互相滲透,互相影響,而且還有游離於兩大派之外的作家。他們不同意第二種意見把豪放派作為詞的正宗的提法,認為應該充分肯定婉約派詞人在藝術上所取得的重大成就。

第五種意見是折中型的。他們認為“體”與“派”在文學習慣上區別基微,稱體者,每可稱派。從發展過程看,往往先有體,而後產生不同的派。他們認為,宋詞中的豪放,婉約之間沒有不可逾越的鴻溝,更不是互相對立和排斥的。同一詞家之作品,二者兼有者多矣,沒有必要也不可能作硬性規定。事實上,這些對流派存在與否的見解,主要是針對“五四”以來詞學研究的一些偏激觀點而發的。

宋詞中到底有沒有流派?“派”與“體”應該如何理解?怎樣評價宋詞 才算是實事求是?這還有待於學術園地進一步的鳴放和探索。

岳飛《滿江紅》

岳飛《滿江紅》 蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》

蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》

岳飛《滿江紅》

岳飛《滿江紅》 蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》

蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》