人物生平

盧綸的詩,以五七言近體為主,多唱和贈答之作。但他在從軍生活中所寫的詩,如《

塞下曲》,風格雄渾,情調慷慨,歷來為人傳誦。他年輕時因避亂寓居各地,對現實有所接觸,有些詩篇也反映了戰亂後人民生活的貧困和社會經濟的蕭條,如《

村南逢病叟》。其他如前期所作七律《

晚次鄂州》,寫南行避安、史亂的旅途夜泊心情和體驗,真實生動,感慨深長。

七言歌行《臘日觀鹹寧王部曲擒虎歌》描繪壯士與猛虎搏鬥,寫得驚心動魄,虎虎有生氣。清代

管世銘《

讀雪山房唐詩鈔》說:"

大曆諸子兼長七言古者,推盧綸、

韓愈,比之摩詰(

王維)、東川(

李頎),可稱具體。"

盧綸

擁有著唐代

大曆十才子冠冕的盧綸,詩名遠播,但卻屢試不第,人生與仕途都極不順利,但他廣泛的交遊使他成為一個活躍的社交家,並最終藉此步入仕途。

生卒年待考

傅璇琮先生《

唐代詩人叢考》認為748年說不能成立,理由是

姚合《

極玄集》與《舊唐書·

盧簡辭傳》載盧綸天寶末舉進士不第。唐五代人所記當可靠,若生於天寶七年(748年),天寶末只是一個八九歲的孩子,不可能舉進士。又盧綸有幾首詩自云為至德中作,若生於748年,

至德中只十來歲,不可能作此數首詩的。傅說較有道理。聞一多、游國恩說不曾提出依據,應以傅說為是。

傅璇琮提出盧綸生年決不可能是748年,而應大大提前,應生於開元二十五年(737年)或更早幾年。至於盧綸的卒年,一般工具書作約800年,即貞元十六年,也不可靠。據

傅璇琮該書詳細考證,盧綸卒於貞元十四年、十五年間,即798-799年間。

少年科舉

少年時代的盧綸,由於家境並不很好,世道不寧,父親可能去世較早,他本人又多病,生活並不美好,可能有好些時間,是在舅舅家度過的。他在《

綸與吉侍郎中孚司空郎中曙苗員外發崔補闕峒》詩中自稱:“八歲始讀書,四方遂有兵。……稟命孤且賤,少為病所嬰。”又在《

赴池州拜覲舅氏留上考功郎中舅》詩中說:“孤賤易磋跎,其如酷似何。衰榮同族少,生長外家多。別國桑榆在,沾衣血淚和。應憐失行雁,霜霰寄

煙波。”

過了幾年後,盧綸走舉試之途,又多不順利。上文談到《

極玄集》、《

舊唐書》都記載盧綸天寶末舉進士不第。盧綸有《

落第後歸終南別業》詩,道:“久為名所誤,春盡始歸山。落羽羞言命,逢人強破顏。”《綸與吉侍郎中孚……》中說:“方逢粟比金,未識公與卿。十上不可待,三年竟無成。”由這些詩可知,盧綸天寶未落第後,曾在終南山居住讀書,又幾次應舉,但均未能及第。後來他“奉親避地於

鄱陽”,是幾次應舉都未能及第後,大概為生活所迫,或家遭變故,遠赴鄱陽。可能他舅舅家其時在鄱陽一帶居住,他又去投靠舅家了。大曆初,盧綸又由

邵陽赴長安應舉,《

新唐書》本傳說他大曆初數舉進士不入第。在舉試之途,是徹底失敗了。

仕途交遊

盧綸雖屢試不第、人生與仕途都極不順利,但在詩壇卻名聲漸盛,而且他交遊廣泛,是一個活躍的社交家,並最終藉此步入仕途。大曆年間,他在長安,在

鄱陽,與

吉中孚、

司空曙、

苗發、

崔峒、

耿湋、

李端等交遊唱酬,被稱為“

大曆十才子”。盧綸堪稱十才子之冠冕,受到宰相

元載、

王縉的賞識與推薦,由詩壇步入仕途。元載將盧綸的詩進給皇上,補

閿鄉尉。後來又因王縉的禮聘,為

集賢學士、

監察御史,這中間又曾任河南

鞏縣令。元載、王縉獲罪時,盧綸受到牽連,因此還被拘禁過。德宗繼位後,盧綸又被任為昭應縣令。

朱泚之亂發生後,鹹寧王

渾瑊出鎮河中,召盧綸為元帥府判官。軍營生活,使盧綸詩風較為粗獷雄放,關於軍旅

邊塞詩,寫得極有生氣,為大曆十才子其他詩人所難及。因他的詩受到德宗重視,超拜

戶部郎中。正當他在官場將要青雲直上的時候,生命卻終結了。

盧綸一生如此不得意,只是因為權貴的推薦,才作了很短時期的官,可以說是得利於社交。盧綸所交往的人物,不乏權貴大僚,除前面提到的宰相

元載、

王縉外,任過

實職的宰相還有常袞、李勉、齊映、陸贊、賈耽、裴均、令狐蔥,渾瑊、馬燧、韋皋雖未任過宰相,但也是大權在握的人物。盧綸與之交往的,還有

封疆大吏、重要朝官和掌握著入仕、升遷。

寇衡作品&

詩詞鑑賞

逢病軍人

行多有病住無糧,

萬里還鄉未到鄉。

蓬鬢哀吟古城下,

不堪秋氣入金瘡。

此詩寫一個傷病退伍在還鄉途中的軍人,從詩題看可能是以作者目睹的

生活事件為依據。詩人用集中描畫、加倍渲染的手法,著重塑造人物的形象。詩中的這個傷兵退伍後,他很快就發覺等待著他的仍是悲慘的命運。“行多”,已不免疲乏;加之“有病”,對趕路的人就越發難堪了。病不能行,便引出“住”意。然而住又談何容易,離軍即斷了給養,長途跋涉中,

乾糧已盡。“無糧”的境況下多耽一天多受一天罪。

第一句只短短七字,寫出“病軍人”的三重不堪,將其行住兩難、進退無路的悽慘處境和盤托出,這就是“加倍”手法的妙用。

第二句承上句“行”字,進一步寫人物處境。分為兩層。“萬里還鄉”是“病軍人”的目的和希望。儘管家鄉也不會有好運等著他,但狐死首丘,葉落歸根,對於“病軍人”不過是得願死於鄉里而已。雖然“行多”,但家鄉遠隔萬里,未行之途必更多。就連死於鄉里那種可憐的願望怕也難以實現呢。這就使“未到鄉”三字充滿難言的悲憤、哀怨,令讀者為之酸鼻。這裡,“萬里還鄉”是不幸之幸,對於詩情是一縱;然而“未到鄉”,又是“喜”盡悲來,對於詩情是一擒。由於這種擒縱之致,使詩句讀來一唱三嘆,低回不盡。

詩的前兩句未直接寫人物外貌。只聞其聲,不見其人。然而由於加倍渲染與唱嘆,人物形象已呼之欲出。在前兩句鋪墊的基礎上,第三句進而刻畫人物外貌,就更鮮明突出,有如雕像被安置在適當的環境中。“蓬鬢”二字,極生動地再現出一個疲病凍餓、受盡折磨的人物形象。“哀吟”直接是因為病餓的緣故,尤其是因為創傷發作的緣故。“病軍人”負過傷(“金瘡”),適逢“秋氣”已至,氣候變壞,於是舊傷復發。從這裡又可知道其衣著的單薄、破敝,不能禦寒。於是,第四句又寫出了三重“不堪”。此外還有一層未曾明白寫出而讀者不難意會,那就是“病軍人”常恐死於道路、棄骨他鄉的內心絕望的痛苦。正由於有交加於身心兩方面的痛苦,才使其“哀吟”令人不忍卒聞。這樣一個“蓬鬢哀吟”的傷兵形象,作者巧妙地把他放在一個“古城”的背景下,其形容的憔悴,處境的孤淒,無異十倍加。使人感到他隨時都可能象螞蟻一樣在城邊死去。

這樣,通過加倍手法,有人物刻劃,也有背景的烘托,把“病軍人”飢、寒、疲、病、傷的苦難集中展現,“悽苦之意,殆無以過”(

南宋范晞文《對床夜語》)。它客觀上是對社會的控訴,也流露出詩人對筆下人物的深切同情。

塞下曲六首(其二)

林暗草驚風,

將軍夜引弓。

平明尋白羽,

沒在石棱中。

盧綸《

塞下曲》共六首一組,分別寫發號施令、射獵破敵、奏凱慶功等等軍營生活。因為是和張僕射之作(詩題一作“和張僕射塞下曲”),語多讚美之意。此為組詩的第二首,寫將軍夜獵,見林深處風吹草動,以為是虎,便彎弓猛射。天亮一看,箭竟然射進一塊石頭中去了。通過這一典型情節,表現了將軍的勇武。詩的取材,出自《史記·

李將軍列傳》。據載,漢代名將

李廣猿臂善射,在任

右北平太守時,就有這樣一次富於

戲劇性的經歷:“廣出獵,見草中石,以為虎而射之。中石沒鏃,視之石也。因復更射之,終不能復入石矣。”

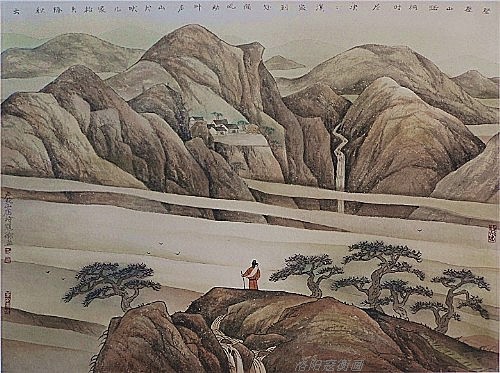

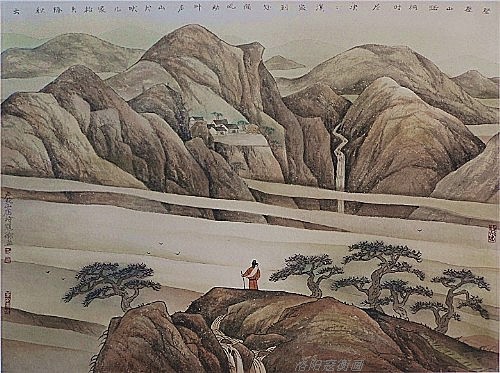

意圖塞下曲詩意圖

首句寫將軍夜獵場所是幽暗的深林;當時天色已晚,一陣陣疾風颳來,草木為之紛披。這不但交代了具體的時間、地點,而且製造了一種氣氛。右北平是多虎地區,深山密林是百獸之王的猛虎藏身之所,而虎又多在黃昏夜分出山,“林暗草驚風”,著一“驚”字,就不僅令人自然聯想到其中有虎,呼之欲出,渲染出一片緊張異常的氣氛,而且也暗示將軍是何等警惕,為下文“引弓”作了鋪墊。次句即續寫射。但不言“射”而言“引弓”,這不僅是因為詩要押韻的緣故,而且因為“引”是“發”的準備動作,這樣寫能啟示讀者從中想像、體味將軍臨險是何等鎮定自若,從容不迫。在一“驚”之後,將軍隨即搭箭開弓,動作敏捷有力而不倉皇,既具氣勢,而形象也益鮮明。

後二句寫“沒石飲羽”的奇蹟,把時間推遲到翌日清晨(“平明”),將軍搜尋獵物,發現中箭者並非猛虎,而是蹲石,令人讀之,始而驚異,既而嗟嘆,原來箭桿尾部裝置著白色羽毛的箭,竟“沒在石棱中”,入石三分。這樣寫不僅更為曲折,有時間、場景變化,而且富於戲劇性。“石棱”為石的突起部分,箭頭要鑽入殊不可想像。神話般的誇張,為詩歌形象塗上一層浪漫色彩,讀來特別盡情夠味,只覺其妙,不以為非。清人

吳喬曾形象地以米喻“意”,說文則炊米而為飯,詩則釀米而為酒(見《

圍爐詩話》),其言甚妙。因為詩須訴諸讀者的情緒,一般比散文形象更集中,語言更凝鍊,更注重意境的創造,從而更令人陶醉,也更象酒。在《

史記》中才只是一段普普通通

插敘的文字,一經詩人提煉加工,便升華出如此富於

藝術魅力的小詩,不正有些象化稻粱為醇醪嗎。

塞下曲六首(其二)

塞下曲六首(其三)

月黑雁飛高,

單于夜遁逃。

欲將輕騎逐,

大雪滿弓刀。

《塞下曲》組詩共六首,這是第三首。盧綸雖為中唐詩人,其

邊塞詩卻依舊是盛唐的氣象,雄壯豪放,字裡行間充溢著英雄氣概,讀後令人振奮。

塞下曲(其三)

一二句“月黑雁飛高,單于夜遁逃”,寫敵軍的潰退。“月黑”,無光也。“雁飛高”,無聲也。趁著這樣一個漆黑的闃寂的夜晚,敵人悄悄地逃跑了。單于,是古時

匈奴最高統治者,這裡代指入侵者的最高統帥。夜遁逃,可見他們已經全線崩潰。

儘管有夜色掩護,敵人的行動還是被我軍察覺了。三、四句“欲將輕騎逐,大雪滿弓刀”,寫我軍準備追擊的情形,表現了將士們威武的氣概。試想,一支騎兵列隊欲出,剎那間弓刀上就落滿了大雪,這是一個多么扣人心弦的場面。

從這首詩看來,盧綸是很善於捕捉形象、捕捉時機的。他不僅能抓住具有典型意義的形象,而且能把它放到最富有

藝術效果的時刻加以表現。詩人不寫軍隊如何出擊,也不告訴你追上敵人沒有,他只描繪一個準備追擊的場面,就把當時的氣氛情緒有力地烘托出來了。“欲將輕騎逐,大雪滿弓刀”,這並不是戰鬥的高潮,而是迫近高潮的時刻。這個時刻,猶如箭在弦上,將發未發,最有吸引人的力量。你也許覺得不滿足,因為沒有把結果交代出來。但惟其如此,才更富有啟發性,更能引逗讀者的

聯想和想像,這叫言有盡而意無窮。神龍見首不見尾,並不是沒有尾,那尾在雲中,若隱若現,更富有意趣和魅力。

晚次鄂州

雲開遠見漢陽城,

估客晝眠知浪靜,

舟人夜語覺潮生。

三湘衰鬢逢秋色,萬里歸心對月明。舊業已隨征戰盡,更堪江上鼓鼙聲!

《全唐詩》於本篇題下注“

至德中作”,時當在

安史之亂的前期。由於戰亂,詩人被迫浪跡異鄉,流徙不定。在南行途中,他寫了這首詩。

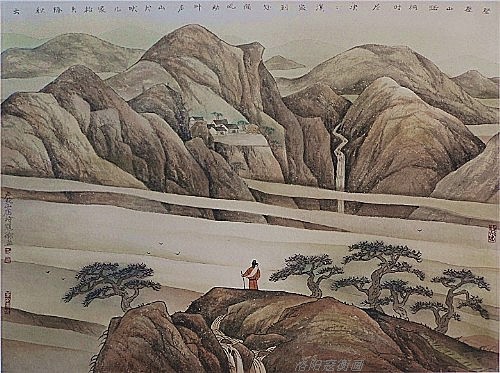

晚次鄂州

首聯寫“晚次鄂州”的心情。濃雲散開,江天晴明,舉目遠眺,漢陽城依稀可見,因為“遠”,還不可及,船行尚須一天。這樣,今晚就不得不在鄂州停泊了。詩人由江西溯

長江而上,必須經過鄂州(治所在今湖北

武漢市

武昌),直抵湖南。漢陽城在

漢水北岸,鄂州之西。起句即點題,述說心情的喜悅,次句突轉,透露沉鬱的心情,用筆騰挪跌宕,使平淡的語句體現微妙的思致。詩人在戰亂中風波漂泊,對行旅生涯早已厭倦,巴不得早些得個安憩之所。因此,一到雲開霧散,見到漢陽城時,怎能不喜。“猶是”兩字,突顯詩人感情的驟落。這二句,看似平常敘事,卻仿佛使人聽到詩人在撥動著哀婉纏綿的琴弦,傾訴著孤悽苦悶的心曲,透紙貫耳,情韻不匱。

次聯寫“晚次鄂州”的景況。詩人簡筆勾勒船艙中所見所聞:同船的商賈白天水窗倚枕,不覺酣然入夢,不言而喻,此刻江上揚帆,風平浪靜;夜深人靜,忽聞船夫相喚,雜著加纜扣舷之聲,不問而知夜半漲起

江潮來了。詩人寫的是船中常景,然而筆墨中卻透露出他晝夜不寧的紛亂思緒。所以儘管這些看慣了的舟行生活,似乎也在給他平增枯澀乏味的生活感受。

三聯寫“晚次鄂州”的聯想。詩人情來筆至,

借景抒懷:時值寒秋,正是令人感到悲涼的季節,無限的惆悵已使我兩鬢如霜了;我人往三湘去,心卻馳故鄉,獨對明月,歸思更切!“三湘”,指湖南境內,即詩人此行的目的地。而詩人的家鄉則在萬里之遙的

蒲州(今山西

永濟)。秋風起,落葉紛下,秋霜落,

青楓凋,詩人無賞異地的秋色之心,卻有思久別的故鄉之念。一個“逢”字,將詩人的萬端愁情與秋色的萬般淒涼聯繫起來,移愁情於秋色,妙合無垠。“萬里歸心對月明”,其中不

盡之意見於言外,有迢迢萬里不見家鄉的悲悲戚戚,亦有音書久滯縈懷妻兒的淒悽苦苦,真可謂愁腸百結,煞是動人肺腑。

末聯寫“晚次鄂州”的感慨。為何詩人有家不可歸,只得在異域他鄉顛沛奔波呢?最後二句,把憂心愁思更深入一層:田園家計,事業功名,都隨著不停息的戰亂喪失殆盡,而烽火硝煙未滅,江上不是仍然傳來

干戈鳴響,戰鼓聲聲?詩人雖然遠離了淪為戰場的家鄉,可是他所到之處又無不是戰雲密布,這就難怪他愁上加愁了。詩的最後兩句,把思鄉之情與憂國愁緒結合起來,使本詩具有更大的社會意義。

這首詩,詩人只不過截取了飄泊生涯中的一個片斷,卻反映了廣闊的社會背景,寫得連環承轉,意脈相連,而且迂徐從容,曲盡情致。在構思上,不用典故來支撐詩架;在語言上,不用艷藻來求其綺麗;在抒情上,不用潑墨來露出筋骨。全詩淡雅而含蓄,平易而熾熱,讀來覺得舒暢自若,饒有韻味。

送李端

離別自堪悲。

路出寒雲外,

人歸暮雪時。

少孤為客早,多難識君遲。掩淚空相向,風塵何處期?這是一首感人至深的詩章,以一個“悲”字貫串全篇。首聯寫送別的

環境氣氛,從衰草落筆,時令當在嚴冬。郊外枯萎的

野草,正迎著寒風抖動,四野蒼茫,一片淒涼的景象。在這樣的環境中送別故人,自然大大加重了

離愁別緒。“離別自堪悲”這一句寫來平直、刻露,但由於是

緊承上句脫口而出的,應接自然,故並不給人以平淡之感,相反倒是為本詩定下了深沉感傷的基調,起了提挈全篇的作用。

詩的第二聯寫送別的情景,仍緊扣“悲字”。“路出寒雲外”,故人沿著這條路漸漸遠離而去,由於陰雲密布,天幕低垂,依稀望去,這路好象伸出寒雲之外一般。這裡寫的是送別之景,但融入了濃重的

依依難捨的惜別之情。這一筆是情藏景中。“寒雲”二字,下筆沉重,給人以無限陰冷和重壓的感覺,對主客別離時的悲涼心境起了有力的烘托作用。友人終於遠行了,留在這曠野里的只剩詩人自己,孤寂之感自然有增無已。偏偏這時,天又下起雪來了,郊原茫茫,暮雪霏霏,詩人再也不能久留了,只得迴轉身來,挪動著沉重的步子,默默地踏上風雪歸途。這一句緊承上句而來,處處與上句照應,如“人歸”照應“路出”,“暮雪”照應“寒雲”,發展自然,色調和諧,與上句一起構成一幅完整的嚴冬送別圖,於淡雅中見出沉鬱。

第三聯回憶往事,感嘆身世,還是沒離開這個“悲”字。詩人送走了故人,思緒萬千,百感交集,不禁產生撫今追昔的情懷。“少孤為客早,多難識君遲。”是全詩情緒凝聚的警句。人生少孤已屬極大不幸,何況又因

天寶末年動亂,自己遠役他鄉,飽經漂泊困厄,而絕少知音呢?這兩句不僅感傷個人的身世飄零,而且從側面反映出時代動亂和人們在動亂中漂流不定的生活,感情沉鬱,顯出了這首詩與大曆詩人其他贈別之作的重要區別。詩人把送別之意,落實到“識君遲”上,將惜別和感世、傷懷融合在一起,形成了全詩

思想感情發展的高潮。在寫法上,這一聯兩句,反覆詠嘆,詞切情真。“早”、“遲”二字,配搭恰當,音節和諧,前急後緩,頓挫有致,讀之給人以悲涼迴蕩之感。

第四聯收束全詩,仍歸結到“悲”字。詩人在經歷了難堪的送別場面,回憶起不勝傷懷的往事之後,越發覺得對友人依依難捨,不禁又回過頭來,遙望遠方,掩面而泣;然而友人畢竟是望不見了,掩面而泣也是徒然,唯一的希望是下次早日相會。但世事紛爭,風塵擾攘,何時才能相會呢?“掩淚空相向”,總匯了以上抒寫的淒涼之情;“風塵何處期”,將筆鋒轉向預卜未來,寫出了感情上的餘波。這樣作結,是很直率而又很有回味的。