漳州閩南語

第七世紀陳政、陳元光父囝屯墾漳州,漳州話的形成。他們入閩後大都屯居東南沿江、沿海平原地帶,河洛話便逐漸成為

閩南本土通行的話語,這就是後代流行於漳州、廈門、泉州和粵東的閩南話。如今在

閩南話當中,仍保留許多古漢語

辭語,如鼎(鍋)、面(臉)、伊(她)、走(跑)、箸(

筷子)、卵(蛋)、莫(不要)、拍(打)、日頭(太陽)、暗暝(夜晚)、滾水(開水)、老伙(老頭)、姊(姐)、呷(吃)、困(睡)、裳褲(衣服)、行狀(模樣、風貌)、虬(捲曲)、烏(黑)、郎(人)等等。 以中原河洛話為源頭的

閩南話不僅流播於閩南、

粵東、

雷州半島、台灣和東南亞地區,還流播到浙江南部、海南大部和江西東北部、廣西東部,甚至四川成都附近、江蘇宜興以及湘西局部等地區。據估計,至今海內外講

閩南話的人數約5000萬人以上。

泉州話為

閩南語過去的代表音,閩南歷史悠久的地方戲劇中的

梨園戲以及

南音至今仍以泉州音為標準音。 台灣優勢的

閩南語腔,是“漳泉濫”。

海陸豐(

汕尾市)大部分地區,龍巖漳平及一些方言島均流行漳州腔閩南話。

閩南語閩台片漳州腔

閩南語閩台片漳州腔漳州腔一般指漳州

閩南語,

漳州客家語也有一支在台灣影響較大,那就是

詔安腔。

詔安腔在語音特點上接近粵台片客家的

饒平腔,不同於

大埔腔、

四縣腔、

海陸腔,廣東饒平腔由於使用人口較少,一般歸入詔安腔研究(研究籍貫時,饒平腔又併入

大埔腔)。按籍貫來看,台灣客家語主要為

梅州籍(或說潮州籍,含

四縣腔、大埔腔、

饒平腔)、惠州籍(

海陸腔、

四海話/四海腔)、漳州籍;

閩南語的祖籍則肯定是漳州、泉州兩地。台灣的客家族群人口遠遠比不上

閩南族群,但是語腔卻比閩南多很多。

閩南族群的語腔只有

泉州腔、漳州腔兩種,客家族群的語腔主要代表性的語腔就已經有四種。廣義的漳州腔包括詔安客語腔,但一般漳州腔特指漳州

閩南語腔。

漳州客家腔

指

詔安腔。由於在大陸上詔安就屬於福建省,在台灣侖背的四周又都是說

閩南語的區域,所以

詔安腔客家話受

閩南語的影響很大。

詔安腔——閩籍客家的代表

詔安腔——閩籍客家的代表漳州來台開墾的祖先,有一半是漳州的

客家人、一半是漳州的

閩南人,這些漳州客家人所說的

客家話是屬於

閩西系統的客家話,不但與漳州、泉州的閩南話完全不通,甚至與

梅州、惠州的客家話也不能通,從族譜的研究所得,他們主要分布在今

宜蘭縣、基隆市、台北

縣市、

桃園縣、

新竹縣、

苗栗縣、

彰化縣、

南投縣、台中縣市、

雲林縣、

嘉義縣、

高雄縣等地。漳州的

客家話與泉州閩南話、漳州閩南話不通,漳州客家話也與

梅州客家話、惠州客家話不通,漳洲的

客家人從來不知道自己說的是客家話,也不知道自己是客家人,一直以為自己是漳州人,講另外一種不同的

漳州話自居。這種

漳州話與沿海一帶的漳州話不一樣、更與

泉州話不一樣。尤其

漳州府的

客家人占漳州來台人數一半以上,但因為漳州、泉州以

閩南語為主,漳州客家人所講的

客家話屬

閩西系統,與

梅州、海陸的客家話不能互通,所以誤以為閩西所講的客家話是

閩南語的一支,他們也從不知道自己講的是客家話,久而久之這些客家人通通講閩南話了,今天台南、

嘉義、

雲林、彰化、

台中、桃園、宜蘭等縣都有許多漳州客變成只會說閩南話的福佬客。直到日據時期,仍以為福建來的稱福建人,且都講福建話(即

閩南話);廣東來的稱

廣東人,且都講廣東話(即

客家話),殊不知福建來的有許多是講客家話的,廣東來的並非講廣東話(

粵語廣府話)而是講客家話(

粵東語)。

福建移民之中不僅有

閩南福佬、汀漳客家,還有不講福建話(閩南語),而是講省城話(

閩東語福州話)的。一般來說,

漢語方言最主要的有五大:

粵語、閩南語、

吳語、客家語、

官話,有時又分出湘方言(湘語源出官話)、

贛方言(

贛語與客、吳有淵源)這兩種,有人認為

閩東語是漢語第八大方言,可見閩南語與閩東語差別之大。

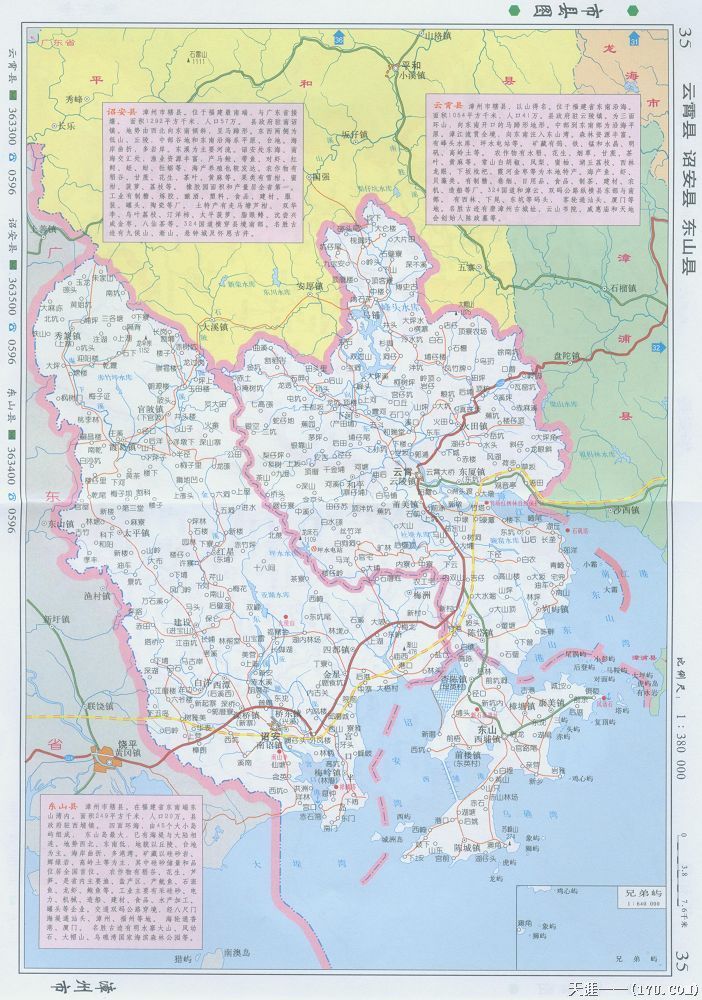

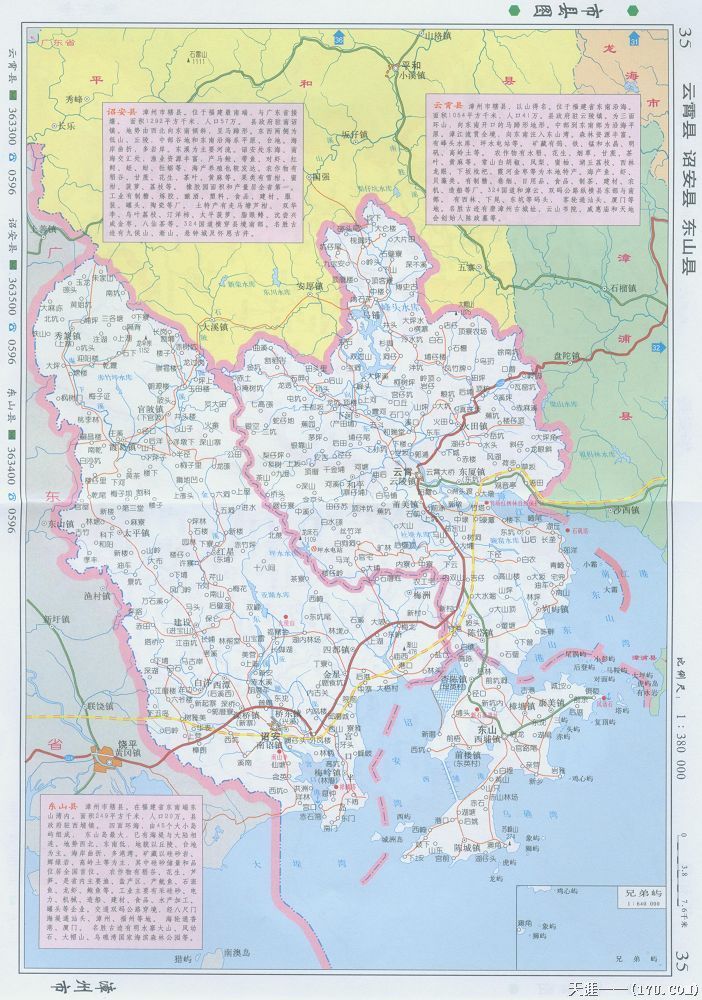

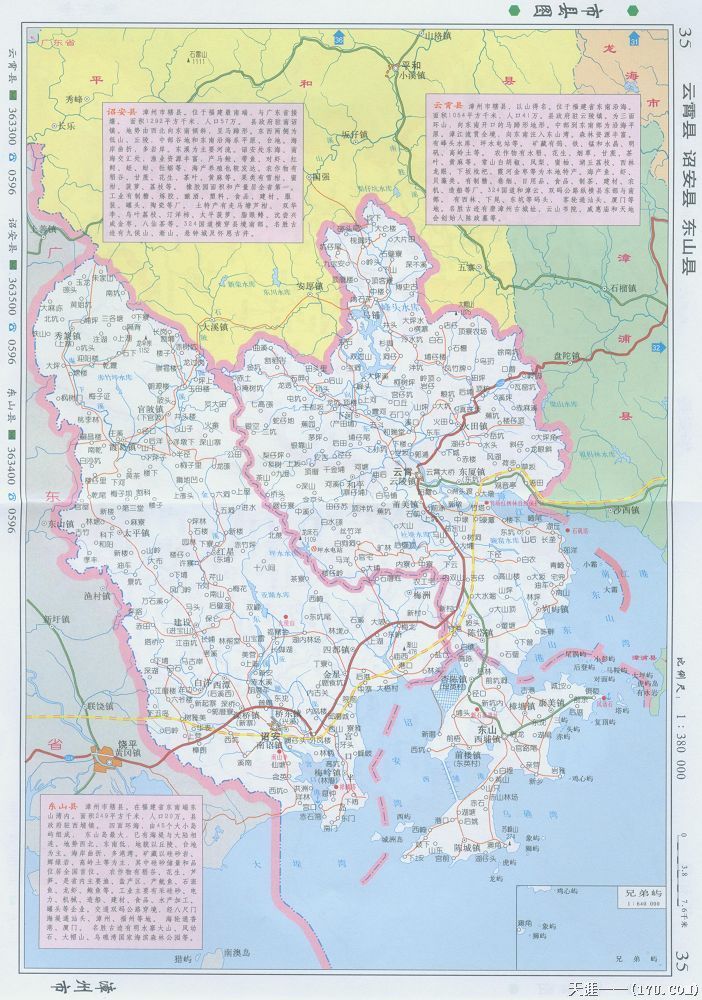

漳州潮劇

潮劇為漳州地方戲曲主要劇種之一,也稱泉潮雅調,潮音戲、白字戲等。現在流布於漳州市的詔安、雲霄、東山、漳浦、平和、南靖等縣和廣東

潮汕地區以及香港、台灣和東南亞的華人聚居地區。 漳浦和南靖應該是薌劇占主流,平和也是薌劇和潮劇共存,漳北5縣區則是薌劇的天下。廣東省內的

閩南語區也並非全部流行潮劇,

汕尾海陸豐地區以閩南語為主流,且地理靠近

潮汕,但只有陸豐部分村鎮流行潮劇,海陸豐本地另有白字、正字和西秦三種戲劇。

福建潮劇流行區

福建潮劇流行區 詔安、

雲霄、

東山三縣是屬於福建省漳州市的,

三縣的方言也是屬於閩南語閩台片,跟漳州話屬同一片區,不屬於潮汕片,但是地方戲卻叫潮劇(潮州劇),縣裡有好幾個潮劇團,正統戲“漳州調”是沒人聽的。為何能夠在

閩南地區長期流傳,這其中自有深刻的歷史、地緣、語言、民俗等方面的原因。歷史上,曾有多次中原地區移民進入

閩南潮州一帶。如晉未之“衣冠南遷”,移居義安之地(即今

潮汕、

閩南一帶)。唐總章年間,

陳政提軍南下,大批北方軍民南下漳州,明代,浙江一帶漁戶為避倭亂也曾大量湧入

閩南、粵東。所以,

閩南粵東族姓有著共同祖籍,存在共同文化積澱。

從地緣因素看,潭潮兩地在歷史上曾同屬一行政區域。古屬揚州,後屬揭陽,也曾長期同隸廣東

嶺南道。從語言因素看,潭潮同屬

閩南語系,語音相近,

聲調相同,(都有十五音,並保留入聲)。

從民俗方面看,兩地都有演戲酬神風俗,而且,在民間長期流行“

潮州歌冊”說唱。加上兩地文化交流十分密切,廣東潮劇團曾長期在

閩南演出,閩南潮劇至今乃以粵東為主要活動地區。由此可見,潮劇之所以能在

閩南生極發芽並茁壯生長,是有其必然性的。

閩南潮劇自元末明初萌芽,發展至今,已具完整體系與一定規模。不獨有四個縣辦專業潮劇團,(東山、雲霄、詔安、平和潮劇團),一個省藝校潮劇班(班址在詔安),還有一百多個民間職業潮劇團活躍於

閩南粵東廣大城鄉舞台。

在八十年代後期九十年代初期,為福建潮劇發展史上的黃金時代。其標誌主要是出現了一大批在福建省有較大影響之創作

劇目,連續在本省乃至華東各種評獎上獲高獎。代表性

劇目有雲霄潮劇團之《寶鏡篇》、《圍城記》,東山潮劇團之《婆母娘》、《白蓮之戀》,詔安潮劇團之《節義鎖》等。其中,《圍城記》一劇曾獲福建省第十八屆戲劇會演劇本一等獎和優秀演出獎,華東“

田漢戲劇獎”劇本二等獎。另外,也出現了一批在福建省內戲劇界比較有影響的優秀潮劇演員,如

雲霄縣潮劇團的陳裕、陳葆玲,

東山縣潮劇團的曾友祿等,他們都曾經獲過福建省中青年演員比賽金牌獎。同時,福建潮劇團也紛紛走出國門到東南亞各國演出,

東山縣潮劇團,

雲霄縣潮劇團、

平和縣潮劇團先後到泰國、新加坡、馬來西亞等國演出,受到當地觀眾好評。

但在九十年代後期福建潮劇也出現了“滑坡”現象。主要表現在潮劇活動空間萎縮和劇目質量下降、人才後繼乏人等方百。以前,福建潮劇流行區遍布

閩南。不獨漳州之詔安、雲霄、平和、東山、漳浦、南靖盛演不衰,連泉州、廈門戲院也常有潮劇上演,可是到了目前,南靖、漳浦已成了薌劇流行地區,泉州、廈門再也聽不到潮劇之音了。

閩南語閩台片漳州腔

閩南語閩台片漳州腔 福建潮劇流行區

福建潮劇流行區

閩南語閩台片漳州腔

閩南語閩台片漳州腔 福建潮劇流行區

福建潮劇流行區