基本介紹

人物經歷

人物出身

歸順梁山

大聚義

南征北戰

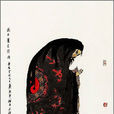

崇武石雕工藝博覽園中的樊瑞雕塑

崇武石雕工藝博覽園中的樊瑞雕塑人物結局

出處考究

姓名出處

綽號考究

數字電影《混世魔王樊瑞》中的樊瑞

數字電影《混世魔王樊瑞》中的樊瑞人物評價

原著贊詩

名人點評

後世評價

樊瑞拜公孫勝為師

樊瑞拜公孫勝為師衍生形象

衍生小說

- 百回本續書

- 70回本續書

- 重撰小說

崇武石雕工藝博覽園中的樊瑞雕塑

崇武石雕工藝博覽園中的樊瑞雕塑 數字電影《混世魔王樊瑞》中的樊瑞

數字電影《混世魔王樊瑞》中的樊瑞 樊瑞拜公孫勝為師

樊瑞拜公孫勝為師樊瑞是《水滸傳》中的人物,綽號混世魔王,濮州人氏,原為芒碭山寨主。他揚言要吞併梁山,結果遭到宋江的征剿,被公孫勝降服,遂歸順梁山。梁山大聚義時,排第六十一...

樊瑞,男,生於1967年,甘肅武威人,教育管理碩士,“全國百名優秀校長”,中學語文高級教師。1987年參加工作,先後在甘肅省武威市南安中學、甘肅省武威第一中學任教;...

《混世魔王樊瑞》是於2012年上映的劇情、古裝電影,由劉信義執導,由盧海華等主演。影片講述了芒碭山寨主混世魔王,智勇雙全,截獲了藏寶圖想作為投奔梁山的見面禮,卻不...

樊瑞,現任濟南市天橋區政協主席。...... 樊瑞,現任濟南市天橋區政協主席。任免信息2017年2月,當選為濟南市天橋區政協主席。[1] 參考資料 1. 濟南市各區縣新一...

樊瑞,北京師範大學兼職研究員,全國百名優秀校長,北京大學“教育家型”校長。...... 樊瑞,北京師範大學兼職研究員,全國百名優秀校長,北京大學“教育家型”校長。...

樊瑞峰(1905-1983),名桂。1922年,時任閻錫山前敵總指揮的商震招募武術教官和衛隊侍衛,樊瑞峰被招進並與商震認識。1927年,樊瑞峰跟隨商震來到天津,得以結識楊澄...

《不懂風情》是河南作家樊瑞楠創作的一篇的短篇小說。講述了一個擁有美滿婚姻的女性的面對婚外風情一段心路歷程。...

項充是《水滸傳》中的人物,綽號八臂哪吒,徐州沛縣人氏,原為芒碭山寨主。他與樊瑞、李袞揚言要吞併梁山,結果遭到宋江的征剿,被公孫勝降服,遂歸順梁山。梁山大聚義...

李袞是《水滸傳》中的人物,綽號飛天大聖,邳縣人氏,原為芒碭山寨主。他與樊瑞、項充揚言要吞併梁山,結果遭到宋江的征剿,被公孫勝降服,遂歸順梁山。梁山大聚義時,...

代表作品:《漂在重慶》《金大堅與蕭讓》《混世魔王樊瑞》《找北》等。張建海參演作品 編輯 張建海電視劇 張建海參演電視劇 包青天2016-6 飾演 陳林 導演 范秀明 ...