內容簡介

《家餚》刻畫了大時代里的“上海一家門”,是兩代普通上海人的家族故事。上海的一個普通家族,偶爾在紅白喜事時聚一下,既有親情也有疙里疙瘩的隔膜。隱瞞讓家族充滿秘密,也婆催雅因此成了他們人生中的隱患。在時代風雲的變幻中,書中的“上海一家門”,如一葉小舟在激流中飄搖;歷史留下的傷痛在後代身上蔓延。他們在黯淡的命運里烹製家餚,雖然普通,總是入味,他們品嘗家餚,也品嘗團聚、悲歡、離散。

創作背景

唐穎表示,自家親戚中也有一位會吸菸、要好看的舅媽。親戚們好像都很煩她,可孩子們卻很喜歡。她從來不抱怨,總是高高興興的,到家裡先問你要吃什麼,還會和你打牌,讓你覺得很開心。她這樣的女性在20世紀六七十年代是很少見的,唐穎寫《家餚》正是因為她給了我一個動力,一定要把她這樣的人寫出來。

人物介紹

容智

容智是一個一出生就不被待見的孩子,是婚外戀情的產物。父親吃了官司無暇顧及她,母親為了今後的生計只好放棄她,被人領養了還被退了回來,最後是好心的姑母收留了她。她不是一般意義上的女主角,可在下意識中又隱隱地操控著一切。她在的時候,贏得父母歡心,深得男性好感,是妹妹心中的領袖。她的性格也不是那么討喜,倔強,偏執,為自己而活,是循規蹈矩生活中的叛去戶歸逆者。

容智是淘氣的。讀者可以猜到她是被領養的,可當讀到她對妹妹說,妹妹是從垃圾桶里撿來的,描述時的繪聲繪色,各種象聲詞的演繹,垃圾桶周圍的各種動靜,簡直令人噴飯;容智是熱情的。她可以不顧傳統,對自己的表哥(實際上是親哥哥)產生非分之想,倘若在民國時期倒也是可以理解的;容智是善解人意的,母親情緒極壞的時候,只有她能緩解;容智是勇敢的,在那樣一個尚未開放的時代,敢於把自己的戀情交付給一個外國人。

容智是硬氣的,這倒是像自己的姑母元英,沒有過多糾纏。在知道了自己的身世之後,迅速抽離對哥哥的感情,在妹妹面前也很好地掩飾著自己的情緒,與家人漸行漸遠。在患病治療期間,拜託好友楷文定期給家裡寄賀卡,但不留地址。選擇離開,在心靈需要療傷的時候,是容智一貫的做法。

容智是有原則的。她把妹妹尚在萌芽狀態中的與已婚老師的戀情毫不留情地掐斷了,那記毫不留情的耳光打醒了妹妹。對於為營救容智而犧牲了自己婚姻的楷文,容智丁是丁卯是卯,思路煞煞清,絕不用愛情來回饋,不喜歡就是不喜歡,絕不遷就。與楷文的友情繼續展開,和德國男友分分合合。

容智也承擔著親生父母所帶給她的副產品。同樣地,和父親一樣,有了牢獄之災。在那個特殊的年代,與德國未婚夫在賓館被抓,雖然差一點點就可以拿了偷到的戶口簿去登記了。這一仗,她打得冤屈,而她的父親元鴻又何嘗不是呢。以後,她得了嚴炒凶遙晚重的憂鬱症,這又隨了母親。她不斷地在現實與過去中糾纏,在血緣與非血緣中掙扎。她看似放下了,隔斷與所有親人的聯繫,這樣的冷血,像極了她的父親。放不下的時候,在苦痛矛盾中獨自掙扎,又像極了母親。

元鴻

元鴻是唐穎新長篇《家餚》里的核心角色。他這種上海男人渣是渣,卻叫人恨不起來。元鴻有段媒妁之言的包辦婚姻,老婆叫阿花,給他生了兩個孩子,跟他父母住在靜安寺,負責照顧老照顧小。交完差,他又在外面軋上第二個老婆寶珠,住在皋蘭路的洋房裡,另外還有一個外室阿馨,來自南市下只角,被他包養在永嘉路的石庫門房裡。皋蘭路到永嘉路,一趟黃包車就到了,走路過去也不吃力,圖的就是方便省事,這種男人是不會在男歡女愛上大費周章的。兩個女人也不能白吃白喝,得在他的工廠做事,一個當會計,一個繞銅絲。

元鴻這一人物形象,會使讀者聯想到嚴歌苓長篇小說《

陸犯焉識》中的主人公陸焉識。他們之間,除了一個殃拜蜜遙是知識分子一個是資本家這樣汽坑晚一種身份差別之外,其命運遭際最大的共同點,就是在1950年代初期的運動中都被打入政治另冊,成為人所不齒的“反革命”,被判刑後發配到外地的監獄。然而,大致相似的題材,嚴歌苓與唐穎的藝術處理卻有著不小的區別。儘管說嚴歌苓的相關處理從藝術上也說得過去,但只有在認真地讀過《家餚》之後,兩相參照,才會發現,其實唐穎的相關處理因其切合現實生活的邏輯而更加具有藝術層面上的說服力。一個不容忽視的關鍵原因,恐怕還在於唐穎對上海日常生活的熟悉與了解程度。唯其因為作家相當成功地寫出了上海日常生活的質感,所以她才在很大程度上使《家餚》在避免某種誇張的戲劇性的同時,具有了更加深沉內斂的藝術魅力。

元鴻,本來是1940年代後期上海灘那個經濟王國里一位尋常可見的資本家。依照市腿愚妹妹元英事後的說想頌法,他之所以會成為與國民黨有瓜葛的資本家,與他在自己供職的洋行里為小舅子出頭說話緊密相關:“元鴻幫小舅子說話,說中國人才不會做這種事,和老闆爭起來,老闆一怒之下革他的職,他一怒之下便炒了老闆魷魚。元鴻就是因為離開洋行自己做生意,才給自己埋下了禍根。”“為了這個不爭氣的小舅子,元鴻才會離開洋行,才會去做生意,才會去和國民黨的警備司令部發生關係,已經是解放前夕了呀,他去和國民黨搞在一起,一年後共產黨管天下了……”

設身處地地想一想,在中國這樣一塊官本位長期盛行的土地上,要想做生意而不與當政者發生關聯,絕對是不可能的事情。從這個角度來看,做生意的元鴻,與執政者國民黨的警備司令部發生某種關聯,就是難以避免的一種結果。一方面,與國民黨政權多多少少存在一些瓜葛,另一方面,再加上身為資本家的原罪,這樣,到了1950年代初期肅清反革命的時候,元鴻自然也就在劫難逃了。

對於這一點,他的小老婆阿馨有著強烈的預感:“她心別別跳,聯想到寶珠和元英的坐立不寧,難道元鴻……她知道他曾經在外國人公司做了很多年,後來自己做了生意,來往人物複雜,包括國民黨警備部隊什麼人,手槍就是從那裡弄來。但是他曾經說過,我黑道白道都打過交道,捐過鈔票給地下黨,後路早就留好了。”

元鴻這一人物形象,除了比較好色與花心之外,幾乎談不上有什麼人性的缺憾。究其根本,他的悲劇質點在於,儘管他早已有所預感,並且也的確有所準備(如他所說,他曾經給地下黨捐過鈔票),但在那個將一切私有視為極端罪惡的時代,他的資本家身份,再加上與國民黨政權的絲縷瓜葛,就注定了他鋃鐺入獄的最終結果。

阿馨

出生南市的阿馨是元鴻的外室,沒名沒份,被元鴻包養在永嘉路上的石庫門裡,自然也不是白吃白住,得在元鴻的工廠里做工。解放後,元鴻吃官司被判了刑,她識實務地火速嫁給一個陽痿的中學數學老師,用無性無愛的倉促婚姻將這段黑歷史遮蓋,她也只能這么做。

婚後領養了一個兒子,嫁老師的好處是,培養出來的孩子一般都很爭氣,兒子長大後去了美國讀博士,空巢的阿馨某日鬼使神差地穿過大半個上海從浦東去七寶買蹄髈,肉攤前遇到了勞改回來的元鴻。

元鴻在七寶附近租了間農舍,他把阿馨帶回去了。中老年的愛情就像六月天薅掉的鹹肉,味道是不靈的,但還能吃,箇中滋味只有他們自己曉得。他們早過了年輕時“愛情使人癱瘓”的那種軟手軟腳,直奔欲望去了,欲望使人寡廉鮮恥,反倒生出一股蠻不講理的生猛勁。上海男人即便歷經艱辛,腔勢是一定不能丟的,僅憑這點,就足以吸引阿馨行動起來。

阿馨是一座沉睡的火山,女人到這年紀往往要比男人更急吼吼,她把愛一古腦地給了元鴻,不惜大熱天倒三輛公車去大楊浦照顧元鴻,給他做飯,飯菜稍不可口,元鴻就發脾氣。元鴻跟她不同,他剩下的那點愛是要精打細算的,分到阿馨這裡就不多了,當阿馨發現他和賣蹄髈的老闆娘也有一腿,兩人便鬧翻了。

元鴻那句“等你男人死了再來找我”,更像是咒語,阿馨照顧中風臥床的老公,一照顧就是八年。老公死後,阿馨才死灰復燃,幾度輾轉,和元鴻在襄陽公園重逢了,那時元鴻已有了新舞伴。從這對老男女猥瑣的只能稱作是餘燼的偷歡中,我讀出愛的悲涼與生的喜悅,人不管何時都因一些小小的誘惑而活得有滋有味,欲望何嘗不是一份奢侈的回禮。

元英

元英這個人物最有性格層次。元英是個“小心謹慎,吃力地跟著時代主流”的人,而唐穎在小說里讓讀者看到的她所跟進的“主流”跟政治形勢關係不大;她跟進的其實是最最樸素的道德標準,做人要履行責任,要善待他人,尤其是自己的家人。“我活著就是為了你們,為了責任,”她這么對自己的丈夫女兒說。但是她並不是沒有期許的,當她用“有沒有良心”自律律人的時候,如果仔細琢磨,她期待的是來自於親人同等的回報。

寶珠

寶珠是元鴻的二房太太。寶珠的難能可貴處在於,她雖然過慣了富家太太養尊處優的生活,但在元鴻鋃鐺入獄後卻不僅堅持著沒有改嫁,而且不惜變賣家產,寧肯四處欠賬借錢,也要想方設法保持某種生活的品質。這一方面,最具代表性的一個行為,就是她的堅持做頭髮:“她被親戚們在背後指指點點,首先她不該每星期去理髮店,並且是去名理髮店洗頭吹髮。”

藉助於表面上看起來只是日常生活中一個普通細節的洗頭髮,唐穎寫出的其實是寶珠對於某種內在高貴精神的一種不妥協的堅執。又或者可以說,她實際上是在以如此一種方式向不合理的命運提出無聲的抗議。與此同時,儘管寶珠們的日常生活因元鴻的入獄而變得非常艱難,但她們卻仍然堅持要節衣省物,堅持要儘可能去幫助獄中的元鴻。比如,寶珠和芸姐姐的那一次雨中送物:“天開始下雨,路泥濘,背上的東西越來越重,她們摔了又摔。寶珠和芸姐姐坐在泥地里抱在一起哭,說實在太重了,走不動了,不如把東西扔了,卻又捨不得扔。”雖然說這些東西未必能全部為元鴻所有,但那些悍然把這些東西據為己有的人,卻總該各方面對元鴻客氣一些。

作品鑑賞

內心描寫

《家餚》里,大舅元鴻坐牢多年後回上海,無法與妻子寶珠共同生活,一個人搬出去住,巧遇早已嫁給他人的外室阿馨,兩人再次來往,掀起新愁舊怨,給整個家族兩代人帶來種種波瀾。小說用了一種引人入勝的寫作方式,調動了很多作為類型文學的懸念小說因素,不乏情節懸念,更多的是心理懸念。《家餚》以文學的目光回望著兩代普通上海人的喜憂哀樂,注視著他們心靈中的深淺傷痕。小說起始第一句話就布下懸念:他們是在元鳳的葬禮上獲知元鴻已經去世,一年前他的大殮,親戚們都缺席。接著以小說中人物的質疑,來擴大懸念——“我在國外不知道,你們在一個城市怎么也不知道?他到底也是我們的親舅舅,我媽和你媽的大哥,倪家的長子……倪家的人都這么冷漠嗎?”倪家的人為什麼要隱瞞親人去世的訊息?容智為什麼不和家裡人聯繫?元鴻和容智的人生為什麼步入歧途?小說開始的幾百字內就已埋下關於元鴻和容智的重要懸念。接著小說在不斷揭開懸念的過程中步步展開,讓一部敘述語言平實的寫實小說,擺脫了庸常與老套,具有了可讀性和敘事的張力,小說在回首往事揭示舊傷的同時,有著當下的生命力。

人間煙火

《家餚》讓讀者看到了上海人生活的實質,不過是人間煙火。小說特別寫到在物質極端匱乏的年代,上海人仍然要半夜去菜場排隊買食材,費時費力地精心製作家餚,特別是過年的禮數更多更繁瑣,卻年年如此不敢懈怠,飲食已經充滿儀式感,這種飲食文化也成為上海的底色之一,由此顯現出唐穎小說的市井氣息。

小說里的食譜,是多年前憑票證購買食物年代的食譜,便有了歷史記憶。這些食譜來自不同的家庭成員,攜帶了敘述人的情緒和當年的場景,是非常個人化的食譜。容美隨手記在筆記本里的家庭食譜,比如烤麩、炒鹽肉、醬鴨、糯米綠豆湯、紅燒肉等,不僅具有實用性和可操作性,還具有觀賞性。每一道菜後面,都站著一個教科書級別的上海女人元英。可以說,元英就是老一代上海女人的代表,大難臨頭敢於擔當,粗活、細活都能拿得起,內里堅守著最樸素的道德標準,做人履行責任,善待他人。從食物入手,看見人物命運的韌性和頑強。《家餚》里走出的“上海一家門”,是兩代普通的上海人,歷史留下的傷痛在後代身上蔓延,看似無解,但親情力量仍無處不在,就像一道道家餚,雖然普通,總是入味。或許這就是唐穎所說的,面對一個“娛樂至死”的年代,她要努力“擺脫庸常和老套”,直抵生活的里子。

作品評價

《家餚》本身很容易讓人聯想起漢字中的“旨”字——這個字的甲骨文字形是上邊一個匙形的“匕”,下邊原本是一個“口”,後變化為“曰”,代表把美食送到口中,隨後所嘗到的“美味”,漸漸“旨”字含義由“美味”抽象而為“美好”,甚而變為“意義”。(評論家湯惟傑評)

這部長篇時間跨度大,有年代感。沿著小說的情節線索,我走入了他們的人生,眼看著他們命運沉浮,體味著人生百味,如同看見了上海的內心和表情,上海的昨日和今日:他們是那樣真實,就在我的身邊絮語家常,又倏忽間匯入匆匆人流。時代風起雲湧,小說角色的人生也經歷著跌宕起伏,如一葉小舟在歷史的激流中飄搖,幾欲沉沒,卻最終駛至彼岸,家族中的成員各自上岸,奔向自己的命運。整部小說猶如筆觸細膩的上海浮世繪。

(評論家王雪瑛評)唐穎在書中是倒著講故事,讀者跟著角色走,很有帶入感。小說非常好讀,也很有海派文學的特徵。那個年代,吃是頭等大事。記得小時候,天天想著吃,可是沒得吃。但是過年過節,儀式感還是很強烈的。每當舉辦家宴,桌子上必然會有一整隻雞,但是到吃完,誰都不會動下筷子,大家都明白箇中道理。在《家餚》中,我看到了當年真實的日常生活,很可惜,如今這些美好的瞬間都丟失了。唐穎的這部小說非常貼切的繼承了中國傳統文學的敘述方式,就像讀《紅樓夢》那樣,從吃中,讓我們產生了味覺、觸覺、聽覺。

(詩人、小說家黃梵評)《家餚》是一部朝向生活的頌歌,閱讀《家餚》,我被震動了,完全可以與《繁花》相提並論。作者在吃的處理上非常高明,沒有簡單的把道德和倫理搬進來。眼下,描寫日常生活的作品越來越少,而我希望《家餚》這樣的書能越多越好。

(南京大學文學院教授傅元峰評)出版信息

《家餚》首次發表於《

收穫》2018年第3期,後於2019年5月由江蘇鳳凰文藝出版社出版單行本。

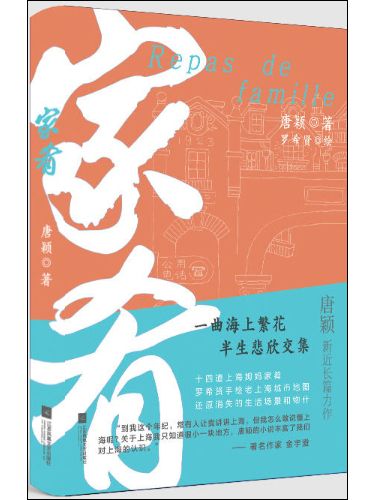

作者簡介

唐穎,上海作家,1982年畢業於上海的華東師範大學中文系。自1986年以來,發表中長篇小說及話劇、影視劇本逾百萬字。出版有:中短篇小說集《麗人公寓》《

純色的沙拉》《多情一代男》《

無性伴侶》《

瞬間之旅》《紅顏》,長篇小說《

美國來的妻子》《

阿飛街女生》《

初夜》《

另一座城》《

上東城晚宴》等。話劇劇本《二十歲的夏天》(合作),電視劇劇本《

新上海假期》(5集,合作)、《

樓轉乾坤》(20集,合作)、《世紀人生——董竹君》、《董竹君》(20集,合作,均已錄製播出)等。長篇小說《美國來的妻子》獲全國城市報刊連載小說一等獎。

唐穎

元鴻

元鴻是唐穎新長篇《家餚》里的核心角色。他這種上海男人渣是渣,卻叫人恨不起來。元鴻有段媒妁之言的包辦婚姻,老婆叫阿花,給他生了兩個孩子,跟他父母住在靜安寺,負責照顧老照顧小。交完差,他又在外面軋上第二個老婆寶珠,住在皋蘭路的洋房裡,另外還有一個外室阿馨,來自南市下只角,被他包養在永嘉路的石庫門房裡。皋蘭路到永嘉路,一趟黃包車就到了,走路過去也不吃力,圖的就是方便省事,這種男人是不會在男歡女愛上大費周章的。兩個女人也不能白吃白喝,得在他的工廠做事,一個當會計,一個繞銅絲。

元鴻這一人物形象,會使讀者聯想到嚴歌苓長篇小說《

陸犯焉識》中的主人公陸焉識。他們之間,除了一個是知識分子一個是資本家這樣一種身份差別之外,其命運遭際最大的共同點,就是在1950年代初期的運動中都被打入政治另冊,成為人所不齒的“反革命”,被判刑後發配到外地的監獄。然而,大致相似的題材,嚴歌苓與唐穎的藝術處理卻有著不小的區別。儘管說嚴歌苓的相關處理從藝術上也說得過去,但只有在認真地讀過《家餚》之後,兩相參照,才會發現,其實唐穎的相關處理因其切合現實生活的邏輯而更加具有藝術層面上的說服力。一個不容忽視的關鍵原因,恐怕還在於唐穎對上海日常生活的熟悉與了解程度。唯其因為作家相當成功地寫出了上海日常生活的質感,所以她才在很大程度上使《家餚》在避免某種誇張的戲劇性的同時,具有了更加深沉內斂的藝術魅力。

元鴻,本來是1940年代後期上海灘那個經濟王國里一位尋常可見的資本家。依照妹妹元英事後的說法,他之所以會成為與國民黨有瓜葛的資本家,與他在自己供職的洋行里為小舅子出頭說話緊密相關:“元鴻幫小舅子說話,說中國人才不會做這種事,和老闆爭起來,老闆一怒之下革他的職,他一怒之下便炒了老闆魷魚。元鴻就是因為離開洋行自己做生意,才給自己埋下了禍根。”“為了這個不爭氣的小舅子,元鴻才會離開洋行,才會去做生意,才會去和國民黨的警備司令部發生關係,已經是解放前夕了呀,他去和國民黨搞在一起,一年後共產黨管天下了……”

設身處地地想一想,在中國這樣一塊官本位長期盛行的土地上,要想做生意而不與當政者發生關聯,絕對是不可能的事情。從這個角度來看,做生意的元鴻,與執政者國民黨的警備司令部發生某種關聯,就是難以避免的一種結果。一方面,與國民黨政權多多少少存在一些瓜葛,另一方面,再加上身為資本家的原罪,這樣,到了1950年代初期肅清反革命的時候,元鴻自然也就在劫難逃了。

對於這一點,他的小老婆阿馨有著強烈的預感:“她心別別跳,聯想到寶珠和元英的坐立不寧,難道元鴻……她知道他曾經在外國人公司做了很多年,後來自己做了生意,來往人物複雜,包括國民黨警備部隊什麼人,手槍就是從那裡弄來。但是他曾經說過,我黑道白道都打過交道,捐過鈔票給地下黨,後路早就留好了。”

元鴻這一人物形象,除了比較好色與花心之外,幾乎談不上有什麼人性的缺憾。究其根本,他的悲劇質點在於,儘管他早已有所預感,並且也的確有所準備(如他所說,他曾經給地下黨捐過鈔票),但在那個將一切私有視為極端罪惡的時代,他的資本家身份,再加上與國民黨政權的絲縷瓜葛,就注定了他鋃鐺入獄的最終結果。

阿馨

出生南市的阿馨是元鴻的外室,沒名沒份,被元鴻包養在永嘉路上的石庫門裡,自然也不是白吃白住,得在元鴻的工廠里做工。解放後,元鴻吃官司被判了刑,她識實務地火速嫁給一個陽痿的中學數學老師,用無性無愛的倉促婚姻將這段黑歷史遮蓋,她也只能這么做。

婚後領養了一個兒子,嫁老師的好處是,培養出來的孩子一般都很爭氣,兒子長大後去了美國讀博士,空巢的阿馨某日鬼使神差地穿過大半個上海從浦東去七寶買蹄髈,肉攤前遇到了勞改回來的元鴻。

元鴻在七寶附近租了間農舍,他把阿馨帶回去了。中老年的愛情就像六月天薅掉的鹹肉,味道是不靈的,但還能吃,箇中滋味只有他們自己曉得。他們早過了年輕時“愛情使人癱瘓”的那種軟手軟腳,直奔欲望去了,欲望使人寡廉鮮恥,反倒生出一股蠻不講理的生猛勁。上海男人即便歷經艱辛,腔勢是一定不能丟的,僅憑這點,就足以吸引阿馨行動起來。

阿馨是一座沉睡的火山,女人到這年紀往往要比男人更急吼吼,她把愛一古腦地給了元鴻,不惜大熱天倒三輛公車去大楊浦照顧元鴻,給他做飯,飯菜稍不可口,元鴻就發脾氣。元鴻跟她不同,他剩下的那點愛是要精打細算的,分到阿馨這裡就不多了,當阿馨發現他和賣蹄髈的老闆娘也有一腿,兩人便鬧翻了。

元鴻那句“等你男人死了再來找我”,更像是咒語,阿馨照顧中風臥床的老公,一照顧就是八年。老公死後,阿馨才死灰復燃,幾度輾轉,和元鴻在襄陽公園重逢了,那時元鴻已有了新舞伴。從這對老男女猥瑣的只能稱作是餘燼的偷歡中,我讀出愛的悲涼與生的喜悅,人不管何時都因一些小小的誘惑而活得有滋有味,欲望何嘗不是一份奢侈的回禮。

元英

元英這個人物最有性格層次。元英是個“小心謹慎,吃力地跟著時代主流”的人,而唐穎在小說里讓讀者看到的她所跟進的“主流”跟政治形勢關係不大;她跟進的其實是最最樸素的道德標準,做人要履行責任,要善待他人,尤其是自己的家人。“我活著就是為了你們,為了責任,”她這么對自己的丈夫女兒說。但是她並不是沒有期許的,當她用“有沒有良心”自律律人的時候,如果仔細琢磨,她期待的是來自於親人同等的回報。

寶珠

寶珠是元鴻的二房太太。寶珠的難能可貴處在於,她雖然過慣了富家太太養尊處優的生活,但在元鴻鋃鐺入獄後卻不僅堅持著沒有改嫁,而且不惜變賣家產,寧肯四處欠賬借錢,也要想方設法保持某種生活的品質。這一方面,最具代表性的一個行為,就是她的堅持做頭髮:“她被親戚們在背後指指點點,首先她不該每星期去理髮店,並且是去名理髮店洗頭吹髮。”

藉助於表面上看起來只是日常生活中一個普通細節的洗頭髮,唐穎寫出的其實是寶珠對於某種內在高貴精神的一種不妥協的堅執。又或者可以說,她實際上是在以如此一種方式向不合理的命運提出無聲的抗議。與此同時,儘管寶珠們的日常生活因元鴻的入獄而變得非常艱難,但她們卻仍然堅持要節衣省物,堅持要儘可能去幫助獄中的元鴻。比如,寶珠和芸姐姐的那一次雨中送物:“天開始下雨,路泥濘,背上的東西越來越重,她們摔了又摔。寶珠和芸姐姐坐在泥地里抱在一起哭,說實在太重了,走不動了,不如把東西扔了,卻又捨不得扔。”雖然說這些東西未必能全部為元鴻所有,但那些悍然把這些東西據為己有的人,卻總該各方面對元鴻客氣一些。

作品鑑賞

內心描寫

《家餚》里,大舅元鴻坐牢多年後回上海,無法與妻子寶珠共同生活,一個人搬出去住,巧遇早已嫁給他人的外室阿馨,兩人再次來往,掀起新愁舊怨,給整個家族兩代人帶來種種波瀾。小說用了一種引人入勝的寫作方式,調動了很多作為類型文學的懸念小說因素,不乏情節懸念,更多的是心理懸念。《家餚》以文學的目光回望著兩代普通上海人的喜憂哀樂,注視著他們心靈中的深淺傷痕。小說起始第一句話就布下懸念:他們是在元鳳的葬禮上獲知元鴻已經去世,一年前他的大殮,親戚們都缺席。接著以小說中人物的質疑,來擴大懸念——“我在國外不知道,你們在一個城市怎么也不知道?他到底也是我們的親舅舅,我媽和你媽的大哥,倪家的長子……倪家的人都這么冷漠嗎?”倪家的人為什麼要隱瞞親人去世的訊息?容智為什麼不和家裡人聯繫?元鴻和容智的人生為什麼步入歧途?小說開始的幾百字內就已埋下關於元鴻和容智的重要懸念。接著小說在不斷揭開懸念的過程中步步展開,讓一部敘述語言平實的寫實小說,擺脫了庸常與老套,具有了可讀性和敘事的張力,小說在回首往事揭示舊傷的同時,有著當下的生命力。

人間煙火

《家餚》讓讀者看到了上海人生活的實質,不過是人間煙火。小說特別寫到在物質極端匱乏的年代,上海人仍然要半夜去菜場排隊買食材,費時費力地精心製作家餚,特別是過年的禮數更多更繁瑣,卻年年如此不敢懈怠,飲食已經充滿儀式感,這種飲食文化也成為上海的底色之一,由此顯現出唐穎小說的市井氣息。

小說里的食譜,是多年前憑票證購買食物年代的食譜,便有了歷史記憶。這些食譜來自不同的家庭成員,攜帶了敘述人的情緒和當年的場景,是非常個人化的食譜。容美隨手記在筆記本里的家庭食譜,比如烤麩、炒鹽肉、醬鴨、糯米綠豆湯、紅燒肉等,不僅具有實用性和可操作性,還具有觀賞性。每一道菜後面,都站著一個教科書級別的上海女人元英。可以說,元英就是老一代上海女人的代表,大難臨頭敢於擔當,粗活、細活都能拿得起,內里堅守著最樸素的道德標準,做人履行責任,善待他人。從食物入手,看見人物命運的韌性和頑強。《家餚》里走出的“上海一家門”,是兩代普通的上海人,歷史留下的傷痛在後代身上蔓延,看似無解,但親情力量仍無處不在,就像一道道家餚,雖然普通,總是入味。或許這就是唐穎所說的,面對一個“娛樂至死”的年代,她要努力“擺脫庸常和老套”,直抵生活的里子。

作品評價

《家餚》本身很容易讓人聯想起漢字中的“旨”字——這個字的甲骨文字形是上邊一個匙形的“匕”,下邊原本是一個“口”,後變化為“曰”,代表把美食送到口中,隨後所嘗到的“美味”,漸漸“旨”字含義由“美味”抽象而為“美好”,甚而變為“意義”。(評論家湯惟傑評)

這部長篇時間跨度大,有年代感。沿著小說的情節線索,我走入了他們的人生,眼看著他們命運沉浮,體味著人生百味,如同看見了上海的內心和表情,上海的昨日和今日:他們是那樣真實,就在我的身邊絮語家常,又倏忽間匯入匆匆人流。時代風起雲湧,小說角色的人生也經歷著跌宕起伏,如一葉小舟在歷史的激流中飄搖,幾欲沉沒,卻最終駛至彼岸,家族中的成員各自上岸,奔向自己的命運。整部小說猶如筆觸細膩的上海浮世繪。

(評論家王雪瑛評)唐穎在書中是倒著講故事,讀者跟著角色走,很有帶入感。小說非常好讀,也很有海派文學的特徵。那個年代,吃是頭等大事。記得小時候,天天想著吃,可是沒得吃。但是過年過節,儀式感還是很強烈的。每當舉辦家宴,桌子上必然會有一整隻雞,但是到吃完,誰都不會動下筷子,大家都明白箇中道理。在《家餚》中,我看到了當年真實的日常生活,很可惜,如今這些美好的瞬間都丟失了。唐穎的這部小說非常貼切的繼承了中國傳統文學的敘述方式,就像讀《紅樓夢》那樣,從吃中,讓我們產生了味覺、觸覺、聽覺。

(詩人、小說家黃梵評)《家餚》是一部朝向生活的頌歌,閱讀《家餚》,我被震動了,完全可以與《繁花》相提並論。作者在吃的處理上非常高明,沒有簡單的把道德和倫理搬進來。眼下,描寫日常生活的作品越來越少,而我希望《家餚》這樣的書能越多越好。

(南京大學文學院教授傅元峰評)出版信息

《家餚》首次發表於《

收穫》2018年第3期,後於2019年5月由江蘇鳳凰文藝出版社出版單行本。

作者簡介

唐穎,上海作家,1982年畢業於上海的華東師範大學中文系。自1986年以來,發表中長篇小說及話劇、影視劇本逾百萬字。出版有:中短篇小說集《麗人公寓》《

純色的沙拉》《多情一代男》《

無性伴侶》《

瞬間之旅》《紅顏》,長篇小說《

美國來的妻子》《

阿飛街女生》《

初夜》《

另一座城》《

上東城晚宴》等。話劇劇本《二十歲的夏天》(合作),電視劇劇本《

新上海假期》(5集,合作)、《

樓轉乾坤》(20集,合作)、《世紀人生——董竹君》、《董竹君》(20集,合作,均已錄製播出)等。長篇小說《美國來的妻子》獲全國城市報刊連載小說一等獎。

唐穎