歷史

誕生與發展

在

德語中,奧地利意為“東部邊區”,起初只是一個模糊的地理

概念,泛指帝國

巴伐利亞、斯提里亞東部的邊疆領土。

1156年,神聖羅馬帝國皇帝

腓特烈一世在位期間,對

帝國內部的大國進行了拆解,其中對巴伐利亞的拆解使用了

小特權方案,奧地利由邊區提升為公國,正式建國。

國土組成成分

國土組成成分1282年起,

哈布斯堡王朝開始統治奧地利,並在不久後被選舉成為帝國皇帝,其後二百年,

奧地利逐步吞併了斯提里亞,

蒂羅爾等地,使國土面積增加了三倍,成為神聖羅馬帝國境內首屈一指的大邦國。

擴張與崛起

被瓜分前夕的勃艮第

1454年,奧地利公爵艾伯特和利奧波德簽定協定,將國家一分為二,交由他們的子孫分別掌管,北部是統治上奧地利地區的奧地利公國,南部則是斯提里亞公國,君主同時兼任神聖羅馬帝國皇帝。

1453年,英法結束了百年戰爭,法國開始著手國家的統一,大舉進攻西歐的大國勃艮第。

勃艮第公國名義上屬於法蘭西王國,但在百年戰爭時期獲得了實質上的獨立。1477年,被稱為“大膽的查理”的勃艮第公爵死於亂軍之中,奧地利的馬克西米連一世趁機迎娶了查理的女兒,並於1479年在吉內加特戰役擊敗法軍。法國僅收回了法語區約27%的土地,整個低地、法國東北部以及中部的一些領土則由奧地利獲得。

對勃艮第的瓜分使奧地利的領土擴大了一倍有餘,一舉躋身歐洲列強行列。

1490年,上奧地利統治者絕嗣,奧地利和斯提里亞合併,再次由一位公爵統治。

外交聯姻

卡斯蒂利亞的公主伊莎貝拉與阿拉貢王子斐迪南的婚禮,使兩個國家逐步融合,成為了一個新的國家——西班牙,他們的子嗣卻是歐洲歷史上著名的瘋女胡安娜。1496年,馬克西米連一世通過巧妙的在婚姻安排,以當時英俊著稱,後來被稱為腓力一世的奧地利王子將其迎娶。他們的子嗣同時獲得了西班牙、荷蘭、奧地利諸國的繼承權。

1521年,斐迪南一世迎娶波希米亞公主安妮,1522年,斐迪南的妹妹瑪利亞嫁予匈牙利兼波希米亞國王拉約什二世,這兩段婚姻為日後奧地利吞併波希米亞和匈牙利埋下伏線。

爭霸時期

15世紀末,日益強大的法國發現自身領土被哈布斯堡的家族領土所包圍,於是在1494年發動義大利戰爭,先後奪取了米蘭、薩伏依等地,但對那不勒斯王國的侵略卻被挫敗,此後兩個世紀,那不勒斯王國一直受哈布斯堡統治。1513年,哈布斯堡轉入反攻,奪取米蘭。1525年,查理五世於帕維亞戰役大敗法國,生擒法國國王弗朗索瓦一世。1529年,米蘭劃歸哈布斯堡。1544年,查理五世圍攻巴黎,雖因奧斯曼帝國進逼維也納而撤軍,但仍幫助薩伏依重獲獨立。1557年,哈布斯堡於聖康坦戰役中擊潰法國,雙方簽定卡托-康布雷齊和約,結束了綿延半個世紀的義大利戰爭,哈布斯堡將法國勢力徹底逐出義大利,鞏固了在南義大利的統治,獲得了米蘭以及法國東北部的一些土地。

在東邊,奧地利則要面對更加強大的敵人——奧斯曼帝國,在蘇萊曼一世的領導下,奧斯曼進入到鼎盛時期,先後擊敗匈牙利-波希米亞、波蘭立陶宛聯邦以及中東強國波斯,讓整個基督教世界都大感威脅。

查理五世的敵人們組成了“瀆聖同盟”,由信奉天主教的法國和信奉伊斯蘭的奧斯曼帝國共同領導。1526年,蘇萊曼一世親征匈牙利,擊潰波希米亞—匈牙利聯軍,占領匈牙利大部,並於1529年和1532年兩次率軍圍攻維也納,從側翼支援法國,但是均被天主教同盟擊退。這場戰爭後,由於波希米亞—匈牙利國王戰死,查理五世加冕匈牙利國王和波希米亞國王,獲得了匈牙利北部和整個波希米亞。

成立

1806年,奧地利再次被拿破崙擊敗,弗蘭茨放棄神聖羅馬帝國皇帝稱號。

1810年弗蘭茨一世將女兒瑪麗亞·路易絲嫁給

拿破崙一世,以鞏固奧地利的地位。

拿破崙戰爭時期,奧地利失去出海口

拿破崙戰爭時期,奧地利失去出海口1812年拿破崙一世侵俄失敗,

奧地利又轉而與法作戰,

萊比錫戰役以後,[於1814年3月]攻入巴黎。在同年召開的

維也納會議上,梅特涅施展外交手腕,使奧地利收復所失領地,並得到了經濟文化最發達的威尼斯和米蘭,後組成以奧地利為首的

德意志邦聯,奧地利的大國地位得到恢復。

1815年,奧地利發起成立神聖同盟,成為復辟勢力的代表,聯合歐洲各君主國反對各國自由主義,維護

專制制度,充當歐洲憲兵。

失去霸權

1848年歐洲革命爆發後,3月13日維也納民眾在學生領導下爆發起義,梅特涅被迫辭職。在維也納革命影響下,匈牙利和

捷克先後發生革命,

斯拉夫人問題日益尖銳化,全國各地革命一觸即發。奧軍在俄羅斯幫助下成功鎮壓了

1848年匈牙利革命,加劇了匈牙利對奧地利政府統治的不滿。

1849年起,奧地利與普魯士為爭奪德意志霸權展開尖銳鬥爭。奧地利首相

費利克斯·施瓦岑貝格在俄國的支持下迫使普魯士簽訂

奧爾米茨條約,奧地利再德意志邦聯中的盟主地位暫時得到穩定。

1866年

普奧戰爭爆發,奧軍被擊敗,被迫放棄霍爾斯坦,將威尼斯歸還義大利,並同意解散

德意志邦聯,結束了

哈布斯堡家族統領德意志各城邦的時代以及在北義大利的優勢地位。此後,德意志走上以普魯士為首的自上而下的統一道路,奧地利被排除在外。奧地利被迫轉向巴爾幹等地發展,對國內日益尖銳的民族矛盾採取讓步政策。

政體改革

奧地利帝國成立以後,國內多民族的紛爭和對外戰爭的失敗令

哈布斯堡-洛林皇朝的勢力再被削弱。

匈牙利對維也納的統治非常不滿,國內其它許多地區民族主義思想也不斷加強。

奧匈帝國版圖

奧匈帝國版圖在一些政府官員勸告下,奧皇弗朗茨·約瑟夫決定與所有民族運動家談判。雖然如此,但帝國內各部分以匈牙利貴族的勢力最為強大,而他們只肯接受一個他們與奧地利傳統貴族之間的二元體。縱使維也納擔心單獨與匈牙利貴族談判會遭到其它民族更大的反對,但最終僅與匈牙利的貴族協商,而奧匈二元帝國則正式建立。

1914年,奧地利在新吞併的

波士尼亞舉行軍演,皇儲斐迪南大公遭塞爾維亞一名叫

普林西普的青年刺殺,是謂塞拉耶佛事件。之後,一戰爆發。一戰後奧地利帝國分裂,

哈布斯堡王朝垮台。

領土

奧地利帝國轄下由多個奧皇兼任國王的“王國”以及一些公國和領地組成,主要組成部分如下:

奧地利帝國國徽

奧地利帝國國徽克羅地亞及

斯洛維尼亞王國(KoenigreichKroatienundSlawonien)

奧地利皇室領地(ErzherzogtumOesterreich)

克恩滕公國(HerzogtumKaernten)

克萊因公國(HerzogtumKrain)

薩爾茨堡公國(HerzogtumSalzburg)

西里西亞公國(HerzogtumSchlesien)

施泰爾馬克公國(HerzogtumSteiermark)

布科維納公國(HerzogtumBukowina)

塞爾維亞及塔米斯-巴納特公國(WoiwodschaftSerbienundTamischBanat)

特蘭西瓦尼亞大公國(Groß;fürstentumSiebenbürgen)

摩拉維亞侯國(MarkgrafschaftMä;hren)

蒂羅爾親王伯國(GefürsteteGrafschaftTirol)

戈里奇亞和格拉迪斯卡伯國(GrafschaftGoerzundGradisca)

伊斯特尼亞領地(Istrien)

帝王世系

綜述

奧地利帝國時期

奧匈帝國時期

卡爾一世,1916年~1918年在位,末代奧皇,英譯為

查理,卒於1922年。

拿破崙戰爭時期,奧地利失去出海口

拿破崙戰爭時期,奧地利失去出海口 奧地利帝國國徽

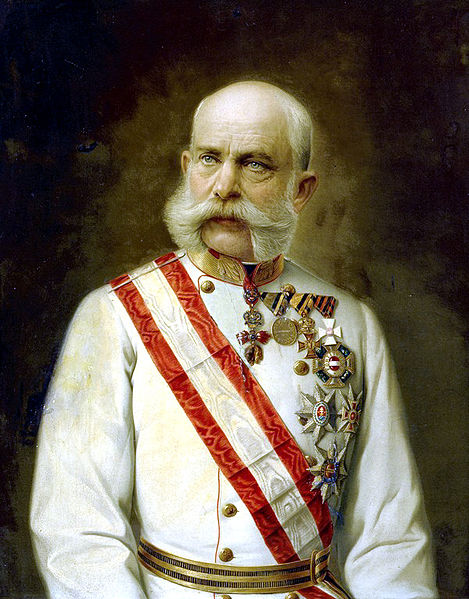

奧地利帝國國徽 弗蘭茨·約瑟夫一世

弗蘭茨·約瑟夫一世

國土組成成分

國土組成成分 奧地利帝國之勳章

奧地利帝國之勳章 奧匈帝國版圖

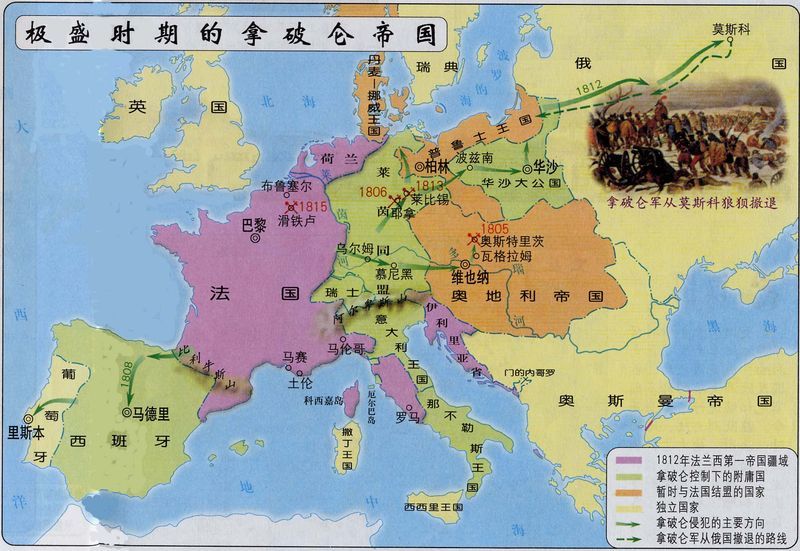

奧匈帝國版圖 奧地利帝國、萊茵邦聯與拿破崙帝國

奧地利帝國、萊茵邦聯與拿破崙帝國