歷史沿革,政區劃分,人口面積,歷史,地理環境,社會發展,經濟發展,農業,工業,商業外貿,財政金融,鄉鎮建設,文化,民風民俗,當地特色,特色小吃,交通,郵政電信,公共運輸,給排水,供電,園林綠化,旅遊,

歷史沿革

相傳最初叫“九寶”,因為這裡有9種奇珍異寶,以山坑的芋子,慈坑的生薑,糞箕窩的九尾松,河壩里的果蔗,銅缽山的方形竹子,黃渡村種植的紅蘿蔔,崖刀石的花生,清溪村的曬煙,羊角嶺下的紅薯等九種實物奇特而著名。後來,由於鐘、劉兩大姓氏經常發生械鬥,所以各自修築堡壘自保,而改名“九堡”。

1958年為密溪、九堡等鄉,1958年設九堡公社,1984年改鄉,1994年設鎮。1997年,面積206平方千米,人口5.6萬,轄壩溪、密溪、蓮塘、富田、富村、官倉、石角、沿崗腦、清溪、豐塘、橫山、謝村、珠斗、興田、山坑、羅田、羊角、嶺下、暫下、山塘、松燕、黃渡、下宋、橋頭、楊梅、沙隴、小陂27個行政村及九都街居委會,鎮政府駐九堡圩。

[郵編]342504 [2008年代碼]360781103:~001九都街居委會 ~200密溪村 ~201富田村 ~202富村 ~203官倉村 ~204石角村 ~205沿崗村 ~206清溪村 ~207豐塘村 ~208謝村 ~209珠斗村 ~210慈坑村 ~211羊角村 ~212壩溪村 ~213塹下村 ~214橋頭村 ~215松燕村 ~216山塘村 ~217小陂村 ~218下宋村 ~219沙壠村 ~220楊梅村 ~221黃渡村 ~222山坑村 ~223興田村

政區劃分

2011年末轄密溪、富田、富村、官倉、石角、沿崗、清溪、豐塘、謝村、珠斗、慈坑、羊角、松燕、山塘、小陂、壩溪、塹下、黃渡、下宋、沙壠、楊梅、橋頭、山坑、興田等24個村民委員會,九都圩1個居委會,376個村民小組。

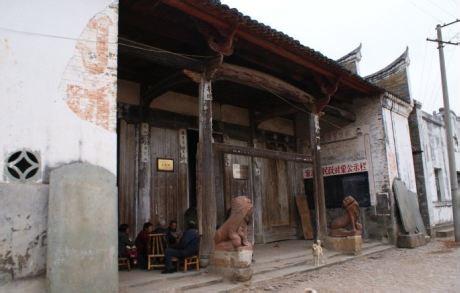

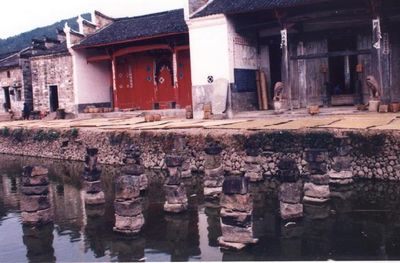

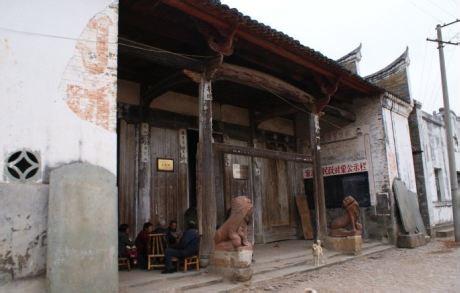

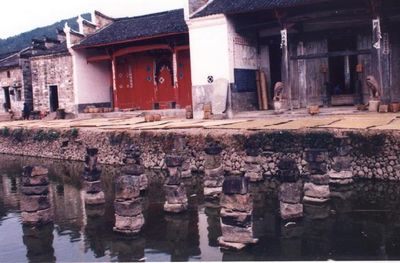

密溪村位於九堡北部,距九堡圩11公里。轄區面積13355畝,其中耕地面積1105畝,山地面積12250畝。共有23個村小組,現有居民750戶,3120人。農民主要以水稻、菸葉和臍橙為主導產業,人均年純收入0.28萬元。密溪開址建村已有500多年的歷史,村莊內保存有大量明清故建築,歷史文化積澱深厚,於2003年被授於“江西省歷史文化名村”稱號,被專家學者譽為“江南民居建築博物館”,是2014年第一批列入中央財政支持範圍的中國傳統村落。

珠斗村位於九堡北部,距九堡圩2公里,轄區面積9497畝,其中耕地面積1517畝,山地面積7980畝。共有18個村小組,現有居民704戶,3256人。農民主要以菸葉和水稻為主導產業,人均年純收入0.23萬元。

羊角村緊鄰九堡圩,轄區面積10762畝,其中耕地面積1112畝,山地面積9650畝。共有20個村小組,現有居民646戶,3189人。農民主要以菸葉和臍橙為主導產業,人均年純收入0.43萬元。九堡鎮人民政府坐落於羊角村,羊角村後龍山種植的紅薯,天再旱不用澆水,並且果實大而甜脆,甘勝涼薯,被譽為“九寶”之一。

沿崗村位於九堡北部,距圩鎮7公里,轄區面積10913畝,其中耕地面積513畝,山地面積10400畝。共有6個村小組,現有居民278戶,1201人。農民主要以菸葉和水稻為主導產業,人均年純收入0.23萬元。

松燕村緊鄰九堡圩,轄區面積19232畝,其中耕地面積847畝,山地面積18385畝。共有11個村小組,現有居民642戶,2568人。農民主要以菸葉和水稻為主導產業,人均年純收入0.2萬元。

石角村位於九堡北部,距九堡圩7公里,轄區面積13962畝,其中耕地面積1302畝,山地面積12660畝。共有16個村小組,現有居民750戶,3150人。農民主要以菸葉和水稻為主導產業,人均年純收入0.18萬元。

人口面積

2011年末,轄區總人口6.58萬人,其中城鎮常住人口1.2萬人,城鎮化率18.24%。另有流動人口13009人。總人口中,男性34569人,占52.6%;女性31195人,占47.4%;14歲以下16556人,占25.17%;15~64歲44882人,占68.25%;65歲以上4326人,占6.58%。2011年人口出生率13.2‰,死亡率6.3‰,人口自然增長率6.9‰。

第六次全國人口普查全鎮總人口6.58萬人,其中城鎮常住人口1.2萬人。另有流動人口13009萬人。男性34069人,占52.6%;女性30695人,占47.4%。

轄區東西最大距離13千米,南北最大距離26千米。總面積468.5平方千米,其中陸地372平方千米,占80%;水域96.5平方千米,占20%。人口密度為每平方千米138.7人。

這是一片金色的土地。九堡地型成盆狀,土壤、山體富含鋅、鐵、黃金、煤矸石等礦物質,氣候宜人,雨量充沛,無霜期長,14千米長的九堡河穿境而過,水資源豐富。2.68萬畝的良田裡孕育著5000多畝“黃金葉”,是全省優質菸葉生產基地之一。22.3萬畝的青山間,有5000多畝的

臍橙生產基地,臍橙成熟之際,赤金色的果實大而渾圓,如群星滿墜綠色的幕,清香之氣,甘甜之味,沁入心脾。

這是一片綠色的田野。近年來,在黨委政府的謀劃下形成一村一品的特色產業。九堡綠色產業興旺發達,從傳統的田地,轉戰山林和養殖廠,形成“三元合一”的農業發展趨勢,並逐步打造成科技化、規模化的生產基地。在這片希望的田野上,以生薑、

香芋、甘蔗、花生、茶葉、

油茶、

毛竹、生豬、肉牛為特色的產業,遍布24個村。3個集貿市場,圩鎮面積達2平方公里,居住人口2萬餘人,圩鎮內六條街道一縱五橫,連線起2.6萬m2九堡鎮商業城,每逢圩日,四面八方的民眾齊聚集市,使得九堡成為瑞金市西北部最大農副產品集散地。商貿繁榮昌盛,經濟蒸蒸日上,呈現一幅

欣欣向榮的繁華景象。

這是一個古色的寶庫。瑞金密溪古村客家古居群被列為江西省歷史文化名村,保留完好的清代客家

徽派建築群,譽為瑞金市“十景”之一。

銅缽山位於九堡鎮西北部,為瑞金舊“八大景”之一,號稱綿江第一峰,站在山頂可覽三縣風光,山頂有昭靈王祠,以及大量石刻。明清時期,不少

文人墨客在此留下許多詩篇。昔日廣植

油茶樹,素有“悠悠茶歌,巍巍銅缽”之說,遂成“銅缽茶歌一景”。 琳琅滿目的客家特色小吃,可謂客家文化里的美食瑰寶。

這是一個多彩的桃源。攀

銅缽山峰,覽三縣風光;登石螺嶺崠,助強健體魄;訪

瑞金密溪古村,賞民情文化;嘗九堡小吃,品客家風味;飲九龍仙茶,悟人生真諦。這片旅遊休閒的聖地,遠離城市喧囂回歸自然靜謐,金色田野、翠色山林、四季果香、古色古樓、紅色遺址、百味小吃、民間小調、木偶戲曲,給人以視覺、嗅覺、味覺、聽覺四維一體的享受。

九堡鎮西天壩花海

九堡鎮西天壩花海 九堡鎮庭芳公園

九堡鎮庭芳公園 歷史

銅缽山下,壩溪河畔,奇特的九種實物堪稱“九寶”,九堡鎮1958年為密溪、九堡等鄉,1958年設九堡

公社,1984年改鄉,1994年設鎮。

鎮設九堡圩官倉圩清溪圩,瑞金市九堡圩建於明

成化元年(1465) ,每逢圩日,赴圩者萬餘人。九堡圩各類米果,煎炸食品等小吃出名省內外。

九堡鎮銅缽山

九堡鎮銅缽山地理環境

地形地貌

境內大部為丘陵地帶,地勢呈中低,四周高。海拔一般在200~450米。銅缽山海拔885米為全市最高峰。

氣候

屬中亞熱帶濕潤氣候區,氣候溫和,雨量充沛,四季分明,多年平均降雨量為1632毫米,年最大降雨量為2312毫米,最小為980毫米,暴雨類型一般有鋒面氣旋雨和颱風雨等。

九堡鎮銅缽山金頂

九堡鎮銅缽山金頂水文

境內水域屬貢江水系。全鎮河溪34條,流域面積20Km以上的河流有12條,總流程675.6Km,河網密度0.76Km/Km。境內主要河流為九堡河,源出大柏地鄉肖嶺村,于山河村出大柏地鄉境,入九堡鎮環溪水庫,經官倉、清溪、珠斗等村,過小陂入雲石山陂下村,於大壩村安子上出境流入會昌西江鎮境內,全長81.5Km。

礦藏及其他自然資源

境內有金、銅、鋅、煤等礦產。

自然災害

主要自然災害有冰雹旱澇、風災、酷熱、雷擊等。旱澇災每年4月及11月出現。風災一年四季均有發生。

社會發展

文化藝術2011年末有鎮文化站、廣播電視站各1處,有村級文化活動中心25處,農家書屋20個,藏書20餘萬冊。

教育2011年末有幼稚園44所,國小16所,國小適齡兒童入學率100%;國中3所。國中適齡人口入學率、小升初升學率、九年義務教育覆蓋率均達100%。2011年財政預算內教育經費4086.6萬元,比上年增長81.05%(含校建資金)。

醫療衛生2011年末有醫療衛生機構25個,門診部(所)30個;有床位40張,每萬人擁有病床6.4張。專業衛生人員114名,其中執業醫師10人,執業助理醫師12人,註冊護士12人。2011年醫療機構(門診部以上)完成診療3.8萬人次。

農村安全飲用水普及率73.3%,農村衛生廁所普及率30%。有24個村的村民參加新型農村合作醫療,參保率97%。

體育2011年末有學校體育場5個,12%的村安裝了

健身器材。

廣播電視1994年5月建成九堡鎮有線電視台,後改稱九堡鎮廣播電視站,現有有線電視復鋪22個村5300戶,入戶率48.5%。

社會保障2011年城鎮最低生活保障戶數150戶、人數249人;醫療救助110人次;民政部門資助參加合作醫療3648人次;農村最低生活保障戶數742戶、人數2074人。國家撫恤、補助各類優撫對象439人;敬老院4家,床位236張,收養農村五保人員563人。社區服務設施25個,其中社區服務中心1個,社區服務站1個。慈善分會1個,全年接受社會捐款3.6萬元。參加新型農村養老保險20538人,參保率54%。

九堡接財神

九堡接財神 經濟發展

九堡綠色產業興旺發達,從傳統的田地,轉戰山林和養殖廠,形成“三元合一”的農業發展趨勢,並逐步打造成科技化、規模化的生產基地。從而使得人民民眾生活水平不斷提高,人均純收入超過3600元。在這片希望的田野上,以生薑、香芋、甘蔗、花生、茶葉、油茶、毛竹、生豬、肉牛為特色的產業,遍布24個村。3個集貿市場,圩鎮面積達2平方公里,居住人口2萬餘人,圩鎮內六條街道一縱五橫,連線起2.6萬m2九堡鎮商業城,每逢圩日,四面八方的民眾齊聚集市,使得九堡成為瑞金市西北部最大農副產品集散地。2011年,瑞金市重點項目沙洲壩(塔下寺)-瑞林公路改造項目啟動,交通改善後,必將使得九堡的經濟蒸蒸日上,商貿更加繁榮昌盛。

農業

耕地面積2.6804萬畝,人均0.44畝,全部為水澆地,以種植水稻、菸葉、蔬菜為主。2011年農業總產值1.4633億元。2011年生產糧食1.8萬噸;蔬菜種植面積0.2萬畝。2011年生豬飼養量0.9萬頭,家禽年飼養量24萬羽。

工業

以服裝、鞋、傘加工為主。2011年工業生產總值10.5億元。擁有工業企業56家,實現工業增加值4.78億元,比上年增長16%。

商業外貿

2011年末共有商業網點63個。2011年社會商品零售總額達6.8億元,比上年增長17%。城鄉集貿市場4個,年成交額3.8億元。出口總額310萬美元,比上年增長10%,主要產品有服裝、鞋、傘及生薑、香芋等農產品,銷往日本、東南亞等地。

財政金融

2011年財政總收入480萬元,比上年增長10.2%。2011年末,境內金融機構各類存款餘額2.83億元,比上年增長20%;各項貸款餘額0.7億元,比上年增長20%。

鄉鎮建設

2000年以來,九堡鎮黨委、政府弘揚團結、務實、開拓、進取的精神,依靠和發動廣大幹部民眾,圍繞“產業調優、農民增收、財政增長”的目標積極貫徹落實“一個要務、兩個務必、三個代表”的要求,推動了九堡鎮經濟和各項產業的全面發展,至2005年,工農業總產值達13864萬元,財政收入480萬元,人均收入達2267元,菸葉收購突破1.2萬擔;兩個文明建設項果纍纍,全鎮85%以上的村實現公路硬化,村村通上了電話,有線電視履蓋率達95%。

瑞金密溪古村的客家古建築和銅缽山旅遊已成為特色品牌,教育設施網點設定日趨合理,擁有中學4所,國小22所,適齡兒童入學率達100%,村村有農民夜校和文化活動中心,計生工作年年達標,社會治安環境良好,人民安居樂業,以一個獨特的方式 展示在世人面前。

2000年以來,九堡鎮的城鎮建設列入了全省重點建制鎮,興建了25000平方米九堡商業城、壩溪農貿市場和羊角農產品交易中心,農貿流通功能不斷加強,九堡已成為瑞金市西部的商品物流中心。結合新農村建設,九堡鎮抓特色,突出一村一品發展農業、工業。基本實現龍頭產業。一、3300多畝優質菸葉基地履蓋全鎮24個村、產量超萬擔,成為全省優質菸葉生產基地鎮,是贛南捲菸廠、江西捲菸廠、上海捲菸廠的主、配料菸葉。二、以

臍橙為主的4800多畝果業基地分散在全鎮:密溪、石角、清溪、豐塘、珠斗、謝村、壩溪、沙壠、下宋等四面山坡;三、以生薑、

香芋為主6600餘畝的蔬菜,集中於山杭、慈坑、黃渡、松燕等村;四、以養豬、養雞、養鴨等為農民增收;五、以密溪化工廠、下宋宏良電子廠、羊角編織袋廠、製衣廠等為主的工業生產基地,農民勞動就業率日趨提高。六、以九堡圩、清溪圩、官倉圩為中心的農貿市場,集結繁榮九堡的景象;等等。各項產業齊駕全鎮新格局。

文化

民風民俗

說媒過去客家男女青年,十六歲以後就可托媒人說媒,談婚論嫁。一般是由男家父母托媒去女家說親,也有女家請媒人先訪男家的。

寫庚帖雙方同意後,就要互告男女生辰八字。回去後,各請算命先生來合八字。如八字合得來,不會相衝相剋,就寫出庚帖(俗名婚單),各置於香案之上,如三天內無不祥之兆,這門親事就定下來(如八字不合,男方要把女的庚帖送還女家)。

編紅單也稱開紅婚帖,或叫講財禮。由男方父母,宗親和媒人一起到女家,將男方要送給女家的財禮開具出來。開紅單過程中,雙方會討價還價,最後協商敲定。紅單開完後,男女雙方還要交換信物如戒指、手帕等。

定親也叫大扎,即正式把婚事確定下來。男青年及其父母等要去女家,送去豬頭、魚、肉等,女方父母、哥嫂、叔伯、外祖父母等都要出場。吃完中飯後,女孩子要出來見面,稱男家父母為爸媽,兩家父母相互稱親家公、親家母。

看家方即女方到男方去看家庭,時間有的在大扎前,有的在大扎後,女方去的人除女孩子及其父母親外,姑嫂、姐妹等都要去,大大小小十幾人,不帶禮品,就是帶一點,男家也不敢接。

送日子婚事定下以後,男方要請算命先生擇定歸門日子,包括新娘出門的日子、時辰,到男家後歸門的時辰,此外女方裁紅衣、男方鋪床的日子也要同時擇定。

送菜和抬嫁妝新娘過門前一、二天,男家要請宗親將紅單規定的聘禮和魚、肉、禽、麵條等物,由十多人送到女家,回來時就把妝奩、家俱等帶回男家。

迎親 也叫接親或過門。婚期前一天,男家要去十多人到女家接親。接親的人到女家後,先吃點心,然後由女家帶著到祠堂燒香祭祖。女家在中午或晚上,要設宴請客。

拜堂 新娘在鼓樂聲中進到大廳以後,就開始拜堂。大廳擺設香案,東邊父母、長輩,西邊外戚,北邊房親,南邊小輩。拜堂前,外家要給新郎掛紅,用五尺長的紅布披在新郎身上。拜堂時,新郎站左,新娘站右,由禮生(伺儀)叫:一拜天地,二拜祖先,三拜高堂,四夫妻對拜。

最後是親戚見面,要給新娘紅包。拜堂畢,伴娘用紅羅將新娘牽進新房。

鬧房鬧房一種在大廳鬧,一種在新房鬧,也有先在大廳鬧,後到新房鬧。鬧房期間,鞭炮隔幾分鐘放一次,一直鬧到午夜方停。 坐月子

坐月子,是每個做新媽媽的特權,各地都有不同的坐月子習俗,在客家地區,客家婦女生孩子後,要守在房內調養,直到滿月後(一般為30天)才出房門。坐月子期間,產婦享受最優厚的待遇:周全的服侍、好的飲食、充分的休息,成為全家人都圍著團團轉的中心人物,同時也還有不同的習俗。

喝雞子酒。坐月子期間,一般每天三正餐三點心。所吃的東西,都比較講究,一要富有營養利於補身子的,利於增加奶汁;二要選擇“溫、熱、平”性的食物,禁食寒、生、冷食物,一般吃梅菜乾、番薯葉、苦脈、三月菜,不吃其它青菜。產婦所吃的食物中,最普遍和最有特色的是雞子酒(含姜、雞、酒)。姜要老薑,多用於煮雞、煮蛋。煮雞用油鍋將姜炒熟,再加上糯米酒,用文火煮熟。產後的當天就要吃雞子酒,最好是一隻能祛風驅寒化瘀活血的大公雞(叫“雄雞”),此後一般食閹雞,若有未生蛋的小雞更好。客家婦女坐月子期間,一般要吃十來只至三十隻雞、十多斤老薑和三十斤以上的糯米酒。

洗樹葉澡。客家產婦坐月子期間,除料理嬰兒之外,不做其它家務勞動,還要經常用某種樹葉(如龍眼樹葉等)熬過的水洗澡,這是為了消毒和祛風。

系手帕。坐月子期間,由於產婦產後氣血虛弱、筋骨鬆弛,風寒濕邪易趁虛而入,容易引起感冒、風濕、關節酸痛、腹瀉等疾病,故不能洗頭、不能吹風。農村手帕方便,便把手帕折上幾折,系在額頭上,剛好擋住太陽穴,可以防風。

掛門帘。客家婦女生孩子後,要守在房內調養,掛上門帘主要是“避邪”,禁止生人進入產婦房中,生人進房怕“踩生”,弄成嬰兒的疾病。產婦房中,連自己家裡人一般也不許進入,只許產婦的母親、婆婆、丈夫等照料產婦的人入內,連產婦的父親、公公,都得到嬰兒滿月之後才好見面。

客家婦女如此重視坐月子,一是“傳宗接代”,為了嬰兒及其母親的健康與平安,二是因為婦女是家庭的主要勞動力(在舊時農村婦女是主要從事農業生產的),必須保證她們過好坐月子關,不要削弱體質,更不要留下病根。正因為如此,在客家農村,許多婦女七八十歲了,依然腰板硬朗,手腳靈便,可以從事主要農村勞動。

當地特色

瑞金九堡的“九項寶”九種實物比較奇特,堪稱“九堡” 。

客家古居與高山峻峰,形成獨特旅遊聖地。

瑞金密溪古村的客家古建築和

銅缽山旅遊已成為特色品牌,密溪客家古民居群系瑞金市歷史文物重點保護單位,密溪村被列為江西省歷史名村,是清朝乾隆年間學者

羅有高(字台山)故里,保留完好的清代客家古建築,主要有木牌坊、

節孝坊、凝秀峰塔、羅氏大宗祠、羅台山墓等,被列為瑞金市十景之一,與環溪水庫相連,使山水連為一體。

銅缽山位於九堡鎮西北部,距市區40公里,與寧都、於都交界,為

瑞金八景之一,號稱“錦江第一峰”,站在峰頂可覽

瑞金、於都。山頂有昭靈王祠,以及大量明代石刻。相傳山上山下曾建庵36所,僧眾多至千人,昔日地廣植茶樹,“春時,採茶者歌聲互相應答”,遂成“銅缽

茶歌”一景。明清時期,不少文人墨客在此留下許多詩句。此外還有石螺嶺、環溪水庫、沙壠水庫等亦是休閒好去處。

瑞金九堡的“九項寶”九種實物比較奇特,堪稱“九堡”

二、羅田村慈坑小組種植的生薑色澤金黃,無姜渣,刀切口久不變色。

三、富田村河壩里種植的甘蔗,清香甜脆。

四、漁業場糞箕窩長一怪松,一樹同生九個樹梢,人稱九龍尾松,實屬罕見。

五、黃渡村種植的紅蘿蔔外紅內白,肉質特脆,個頭要比其它蘿蔔大。

六、楊梅村崖刀石小組種植的花生,曬前搖之有響,曬乾後搖而不響。

七、清溪種植的菸葉,曬乾後揉成一團,放開後仍然平整無皺。

八、蓮塘村

銅缽山中,長有一種下方上圓,形似筷子的方形竹子。

九、九堡中學後面一塊農田種植的紅薯,天再旱不用澆水,並且果實特大又甜脆。

特色小吃

一、米果類

紅薯葉米果、鰍魚菜米果、

艾葉米果、

芭蕉米果、菠菜米果、豆葉米果、包菜米果、過年黃米果、米果子、山藥米果、葫蘆米果等

二、豆腐類

煎豆腐、竹竿烤豆腐、醬油豆乾、酸水豆腐、滷豆腐、豆腐腦等

三、肉湯類 牛肉湯、牛雜子、牛腳筋、豬血湯等

四、酒類

九堡水酒、

客家米酒、客家泡製養生酒等

五、米凍類

仙米凍、吊茄子米凍、仙草米凍(綠色,也稱米豆腐)、石灰米凍、酸水石灰米凍

六、丸子類

九堡肉丸、菜丸、湯圓子、羹子肉丸、

魚丸等

七、油炸煎果子類糯米條、

油炸糕、

炸元宵、芋洽子、

芋包、

紅薯包、酸菜包、豆餅子、硬果子、過糖麻七、魚子包、炸香芋、炸酥子、烤餅等

八、蛋類

鹽鴨蛋、茶葉蛋、滷蛋、灶火炕蛋等

九、瓜果類

騷瓜、金瓜(梨瓜)、好吃葛(

涼薯)、柿子、柿花、甘蔗、板栗、

荸薺、

楊梅、蒲昂子(

地茄子)、廣東果子(

桃金孃)等

正宗九堡鎮牛雜湯

正宗九堡鎮牛雜湯十、其他

清湯餛飩、老秋缽子飯、牛肉湯飯、雪豆子湯、

粉乾、水餃、滷鴨頭、炒唆螺等等。

交通

郵政電信

2011年末有郵政局1處,代辦所12處。電信企業2家,服務網點4個,電話交換機總容量1萬門,固定電話用戶3000戶,電話普及率30%;行動電話用戶15000戶,網際網路用戶300戶。全年業務收入60萬元。

公共運輸

2006年建成九堡鎮客運站,日發客運汽車50班次,日均容量1000餘人次。九堡河自北向南貫穿中部,兩側丘陵、低山綿亘。有九堡至

崗面鄉、九堡至

雲石山鄉、九堡至沙州壩鎮公路連線

323國道。

給排水

2008年建成九堡鎮自來水廠,入戶460戶,管區有居委會、壩溪、羊角、塹下等,日產500噸。2010興建橋頭、沙壠、沿崗、密溪等村級自來水廠,有深水井5眼,年供水量30萬立方米。鎮區主要道路兩側鋪設了排水管道。

供電

1998年6月成立九堡供電所,位於九堡圩鎮。九堡鎮變電站位於羊角村,建成於2001年1月。轄區內有10KV線路110Km、0.4KV線路485Km,有公用、專用配變108台、總容量11781KVA。月均供電量為115萬KW·h。

園林綠化

2011年末鎮政府大院,九堡圩鎮,壩溪新村等有綠化帶10個,綠化面積10萬平方米。

旅遊

密溪古村

瑞金密溪古村是江西省第一批省級歷史文化名村。從瑞金市西行40公里至九堡鎮官倉圩,再沿一條古

驛道逶迤北去約5公里,便來到了深藏在鳳凰山下一個群山環抱的客家古村落、清代著名理學家

羅有高(字台山)的故鄉——密溪村。臨近村口,只見兩邊山坡對峙,古樹參天,腳下的山路隱沒在拐彎處,迎面看見一座高聳入雲的五層古塔凝秀峰塔,矗立在左邊山坡上。越過山口,視野豁然開朗,一片阡陌縱橫、蔥鬱碧綠的山川田野和鱗次櫛比的村莊在人們眼前。喔,這就是“一帶密溪淌綠水,千尋松竹染紅霞”的

瑞金密溪古村!

密溪村境內有三條小溪流過而得名,這點很有些類似贛縣

三溪鄉,三溪鄉也因為境內有三條溪流過得名。這種地名簡樸如斯,足見開基人的淳樸。這種地名取法在贛南各地廣泛存在,如一群鴨婆喜歡呆的地方用來開基了,此地叫鴨婆崬;時有白鷺飛來飛去的地方用來開基了,此地叫白鷺;最早搭建了三座棚寮的地方用來開基了,此地叫三寮;一片蕉林的地方用來開基了,此地叫蕉坑;滿眼是蘆箕的地方用來開基了,此地叫蘆箕窩……據《江西省瑞金縣地名志》記載,密溪的開基者為羅密峰,從寧都縣城的大埠遷居而來,迄今已有近三十代人繁衍於此了。許是羅密峰喜歡這裡密密如織的溪流,便用了名字中的“密”字和這一地的溪水,叫開了“密溪”名。如此,這名字便有了十分豐富的地理內容與人文內容。密溪村以羅為絕對大姓,傳說,另一王姓大族在明朝時,因家道衰微,田屋被羅氏逐次買盡,而遷居稍遠處。密溪村地處寧都通往瑞金的古驛道上,承接著千年來寧都至瑞金至福建的客家人南遷的腳步。

密溪現存近百幢大大小小的古民居,多為明清時期所建,規模宏大的主要有羅氏大宗祠、羅應文公祠、應宗公祠、石泉公祠、淳夫公祠、皋澤公祠、密峰太公祠等十幾處,一般占地面積都在三四百平方米左右。大小不一的私廳、私宅,則如星羅棋布,眾星拱月般地散布在村內,多為磚木結構,也有一些祠廳全用木料構建,大部分屋頂都是兩面坡下水的歇山頂或硬山頂式,許多隔間垛牆都上瓦端,突出檐外,昂首飛翹,頗有動感。

其實,密溪真正有人文內容的時代是在開基三百年後的清乾隆年間的羅台山時代。從這個時代開始,密溪村開始出名。出名始作俑者為

羅有高(1733—1779),字台山。清乾隆三十年(1765)舉人,雖兩次京試未中,但因文章出眾,流傳全國,影響後世。他幾乎是個全才“能拳勇,善擊劍;又工古文辭,潛心理學,終身以鑽研儒道、佛學為業,造詣極深”。文學方面,羅有高以散文見長,既取眾家之長,又獨樹一幟。台山於乾隆四十四年因病卒葬原籍後,密溪建有“台山園”和“台山學堂”以作紀念。可以說,台山這位歷史名人的出現,使羅氏族人引以為榮並傾力大興文風。密溪歷史上鄉宦眾多,文風昌盛,也正是自乾隆年始。

不過,最令人駐足忘返的是密溪古民居的建築裝飾藝術。如羅氏大宗祠,大門兩側一排清明碑刻,青石板台階兩端屹立著一對威武的大石獅,高大雄偉的木門廊上高懸金字匾額,祠堂內外的木立柱、頂棚、雀替、挑檐和斗拱上都巧妙地裝飾有多種手法雕刻的圖案,在木構件上有多處層層累疊伸挑。使人讚嘆不絕的是門廊頂部天花板上鑲嵌著一幅由近百幅龍鳳、瑞獸和花卉圖案的雕板,均以深浮雕、鏤雕等工藝手法雕就,形態栩栩如生,構圖嚴謹,寓意深邃。祠堂內的柱樑斗拱之間保存有不少繪畫,上廳天花板上又鑲嵌著兩對倒立的木雕描金獅子,宛若在活蹦亂跳。其他宗祠在裝飾藝術上既獨具風格,又有相似之處。

往事越千年,江山留勝跡。作為贛南客家重要一支的密溪村,不僅承載著千百年的歷史信息,而且為研究贛南客家史以及經濟發展史提供了重要的依據,也是瑞金旅遊業的重要資源。

銅缽山紅軍烈士紀念亭

1934年10月,中央紅軍主力撤離瑞金長征後,領導南方游擊戰爭的中共中央分局於同年12月組建了中共瑞西特委和瑞金獨立營。中共瑞西特委和瑞金獨立營以

銅缽山為基地,開展了河西區的游擊戰爭。1935年3月,中央分局率部從於都南部突圍後,國民黨反動軍隊開始向銅缽山區瘋狂“進剿”。為保存有生力量,瑞西特委組織所屬部隊突圍轉移。在突圍轉移中,許多游擊隊員壯烈犧牲。其中包括原中央政府總務廳廳長趙寶成、中央分局委員李才蓮、瑞金游擊司令部司令員

劉連標等。此後,黨領導人民民眾和地方武裝繼續依託銅缽山開展游擊戰爭,有力地牽制和消滅了敵人,為革命勝利做出了重要貢獻。

先烈的鮮血染紅了銅缽山的山石草木,使之成為一座永恆的豐碑,一道光彩奪目的風景。

為緬懷革命先烈的豐功偉績,昭示後人,中共瑞金市委、瑞金市人民政府決定在此修建銅缽山紅軍烈士紀念亭,並於公元二○一○年秋竣工。

銅缽雲樵

銅缽山位於瑞金市城西25公里,其山峰巍幽邃,雄峙岧遠,甲於諸山,號稱綿江第一峰.自古素有“金鐘震三縣”之說。它宛若一條巨大的游龍,自東南向西北逶迤,與毗鄰的寧都、于都縣纏綿相連。相傳唐代僧人在山上建廟宇時,“掘地得一銅缽”而得名。山上山下曾建庵三十六座,僧眾多至千人以上。過去,其地廣植茶樹,“春時,採茶者歌聲互相應答”即為“銅缽茶歌”勝景

九堡鎮銅缽山金頂

九堡鎮銅缽山金頂因主峰“高入雲表,雲氣常罩其頂”,故舊時有“銅缽雲樵”之美稱。著名的瑞金古八大景之一“銅缽茶歌”就源出於此山。千百年來,銅缽山以它神奇的傳說和奇峰絕險的雄姿,吸引了多少遠近的遊子和文人墨客!

被譽為“綿江第一峰”的主峰,聳峙在銅缽山八百八十多米高的峰巔,頗有高山仰止之感。上山的古道,原是石階小路,猶如一條彎彎曲曲的飄帶,在山際間盤旋。近年新修的盤山公路,雖寬闊多了,可仍是泥巴路面,遊人到了山腳下,只能徒步上山。山道的兩旁,到處都是一望無際的原始森林,古藤密布,白雲飄渺,經常可以看見幾棵古老腐朽的百年大樹橫臥在路邊,路面上布滿了厚厚的落葉和枯枝,人走在上路時會發出“沙沙”的響聲,走在陡峭難行的山路上,腳步就像灌了鉛似的,顯得格外的滯重和遲緩。後來走著,走著,似乎有一種力量在牽引著,推搡著,覺得人越來越輕鬆,步伐也越來越快了。走到半山腰,偶爾駐足,才知道原來是白雲在牽衣,是這些淡淡而又絢麗的精靈在引著我們前行。只見那走動的腳下,山路的兩邊,一縷縷、一抹抹、一團團又薄,又細,如棉,似紗的輕雲,沿著山脊在肆意地升騰,霎時溢過路面,掠過山際,簇擁著,飄蕩著,纏裹在身旁……咦,這裊裊升騰的雲絮,分明是在與我們競相賽跑,嬉戲追逐!它們時而在前面招手呼喚,時而又仿佛在身後奮力推趕。有的雲朵飄飛得很低,幾乎貼近了路面,好像有意讓我們俯首可拾,伸手可捉,縱情地親近、撫摸;有時看見我們疲乏了,睏倦了,它們頗通靈性,似乎也放慢了腳步,停下來等待著我們。看著這逸邇飄飛、前呼後擁的雲朵,一路款款隨行的奇妙景致,怎不令人有“人在山中走,雲隨人飄舞”,羽化登仙,飄然遺世,“出凡塵喧囂之外,入虛無縹緲之間”之感呢?。接近半山腰時,山道忽然寬闊起來,而且有不少是卵石路,也有一些石階路,大多是用粗糙的石塊壘築而成,不少已青苔滿布,這無疑是銅缽山的先民們開發創業所留下的遺蹟。在一些路口上,還在地上立著青石板鐫刻的指路碑,多已風蝕殘缺。凝視著眼前的古道、古碑和古森林,我忽然想到,銅缽山的歲月早已飛逝了千百年,雖然舊人已去,但山川依舊,從眼前的古蹟,我們可以想像出千百年前先民們日夜開山鑿道,披荊斬棘,開發銅缽山的艱辛。

山道始終在山脊上繞行,茂密的森林和無數的山坡阻擋了我們遠眺的視線,使我們總覺得山頂還很遙遠,一種渴望峰頂出現的心情越來越迫切和強烈。從山下到山頂,我們的腳步時緊時慢,走累了就坐在路邊的大樹下歇息片刻,喝一口自帶的山泉水解渴和添力,我們前後攀登了近2個小時,終於攀上了銅缽山主峰。

獨自走到主峰的東側,盤腿抱膝坐在“騰雲石”上。周遭沒有喧囂,沒有煩躁,那些繁瑣喧鬧的塵囂,那些曾經有過不忍卒說的痛楚,此刻似乎都已遠離,只有那渺渺茫茫、時卷時舒的雲絮,在悠閒自在地飄飛;只有我獨坐的身影,成為這銅缽山上的一景。

往下俯看,銅缽山雲若霞飛,妙不可言。那湛藍的天幕下飄忽浮動著的朵朵白雲,輕盈舒捲,瀟灑飄逸,有時像群潔白的鴿子,棲息在山的頂端;有時又像團團飛絮,纏繞在山腰,強烈地映襯出天空的清澄,山峰的高峻,使人感到開闊、豁達和高遠。有的撲朔迷離,有的紋絲不動,似乎頻頻頷首致意,那輕鬆的,舒展的,蜷縮的,流動的,靜止的,或歡笑,或沉鬱,雜然相錯,極盡千姿百態、儀態萬方的變化之妙,真使人目不暇接,心生無限感慨。

在山頂上,眺望天際,只見藍天高遠遼闊,正展示著不同狀貌;不停翻卷重疊的雲層,飄灑著細膩的嫵媚;腳下連綿不絕的群山與藍天相接,猶如藍天徜徉在層峰疊嶂之上。藍天白雲,古剎古松,使人仿佛來到人間仙境。我專注而沉默,平和而心靜,坐著,看著,似乎呆了,也傻了,不知過了多久,也不知身在何處,總覺得恍兮惚兮,如夢似幻,仿佛俗世寵辱皆忘,紅塵名利均消。不知不覺中,一具凡骨俗胎竟有仙風道骨的飄渺,竟頓悟出古人“寵辱不驚,看庭前花開花落;去留無意,望天上雲捲雲舒”的深蘊意境。驀然間,我仿佛覺得,自己也變成了一朵淡淡的白雲,且融入了它們那恣意舒展、輕盈飄飛的行列。

銅缽山興衰與銅缽寺的興衰緊緊相連,銅缽山原屬徐氏山場,自唐乾符(唐僖宗年號,公元874年)起,始有僧人在此建寺,據清康熙二十年《徐氏施銅缽山碑記》記載,明朝弘治(公元1488年)年間,徐氏族人徐景做鄭江郡鎮守,“慮茲山不克振”,便產生振興銅缽山志向,但無奈羈於仕宦,一直未能如願,直致“致仕家居”,徐景便將山場讓出施與銅缽寺,更捐資“以助開闢”,銅缽山從此走上振興之路,“不數年,大振宗風,僧至數百眾,卓然為瑞邑巨觀也。”寺僧“食其德,隆其報,勒石以紀”,等到徐公沒,寺僧“立神主而奉祀”。直到清朝初年,銅缽寺毀於“兵燹”。

康熙二十年(1678年),徐氏子孫“不忍先志湮沒”,出資重修銅缽寺,並聘請了當時瑞金名士、洋溪劉孟宗重寫碑文,銅缽山由此建上了第二次振興。康熙三十七年(1698年),清代陽湖派散文大家惲敬任瑞金知縣,此時,九堡密溪羅敬亭也崛起於江南文壇,在他們周圍,又來了一大批江南文人,密溪羅屋、銅缽山更是成為這些文人唱和之所,據密溪羅屋的族譜記載,羅屋與銅缽山一直交往甚密,雙方每次大型慶典,都會互派人員祝賀.

還有一寶物--方竹林,因為天晚可惜我沒去成,就讓我說說她的傳說吧:方竹。你看它下方上圓,形似筷子,當地人們稱為“筷子竹”,俗稱“方竹子”。

相傳很久以前,銅缽山山下住著一個勤勞樸實的老漢,這老漢一年到頭在銅缽山耕山種地。有一天,他帶著飯包到銅缽山半山腰的一個山凹里懇覆油茶。午飯後,他躺在一顆樹下打瞌睡。朦朧間一個長須老者飄然而至,拍拍他的肩膀,指著他打瞌睡的地方說:“老弟,這是一塊寶地,只要辛勤耕種,栽上竹木,保你萬世不窮”。老漢高興不已,一覺醒來不見了老者蹤影,但老者的話卻記憶猶新。收工前,他將帶去吃飯的竹筷子隨意插在地上。

第二天,當他來到這個山凹時,卻被眼前的景象驚呆了。滿山滿凹長滿了密密麻麻的竹子,而插下的竹筷子再也找不到了。再看那竹子全都是下部方上部圓,像筷子一樣。從此銅缽山便有了筷子竹。這就方竹子的來歷.,

還有條山谷叫慈坑,還產生薑,色澤金黃,無渣,切開後久不變色,也是這裡的一寶。你見過這樣的生薑嗎?

九堡鎮銅缽山

九堡鎮銅缽山 九堡鎮銅缽山金頂

九堡鎮銅缽山金頂

九堡接財神

九堡接財神 正宗九堡鎮牛雜湯

正宗九堡鎮牛雜湯

九堡鎮銅缽山金頂

九堡鎮銅缽山金頂

九堡鎮西天壩花海

九堡鎮西天壩花海 九堡鎮庭芳公園

九堡鎮庭芳公園