人物生平

1893年5月8日(農曆三月二十三日),顧頡剛出生於

江蘇省蘇州市一個讀書世家。

1897年,入私塾讀《

四書》。祖父、祖母和家僕都極能講故事,顧頡剛從小就聽了許多神話傳說故事。

1906年,入當地一所公立高等國小。

1908年轉蘇州第一中學堂。

1912年秋,入上海神州大學,醉心於文學。

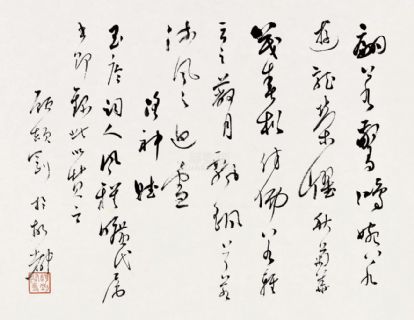

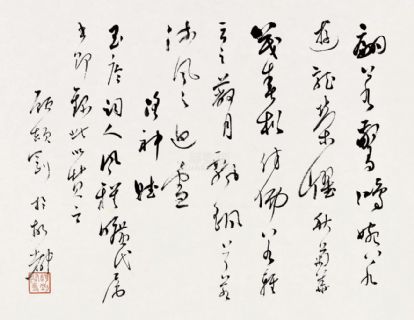

顧頡剛

顧頡剛1913年,入

北京大學預科,沉迷於戲劇,發現一個故事會因時、因地、因人而流遷變化。

1915年,顧頡剛因病回家,完成《清代著述考》二十冊,對清代學術有較深領會。

1916年,轉北大本科,讀哲學。1918年北大教授

劉半農等人發起徵集

歌謠運動,徵集各地民歌,並按日在《北大日刊》上發表一二首。此事引起顧頡剛的興趣,時值夫人病逝,他回家閒居,心情鬱悶,無法著手古史研究,於是便蒐集起歌謠來。先在家中蒐集,逐漸向鄰居親友蒐集,一二年間竟搜到歌謠數百首,並其他方言、謎語、

諺語、唱本、風俗、

宗教等資料若干。

1919年5月,顧頡剛續弦,他寫了一篇《一個“全金六禮”的總禮單》的民俗文章。至此他開始考慮民俗學、民間文藝的一些問題,發現歌謠也和小說戲劇的故事一樣,會隨時隨地變化。

1920年,顧頡剛在北大畢業,留校任助教,計畫長期編纂一部《中國書籍目錄》,約二三百卷。冬,開始點校《古今俗書考》,同時,將自己收集的歌謠,對方言加注後陸續發表在《

北京晨報》上,頗獲學界好評。

1921年,顧頡剛改任北大研究所國學門助教,任《國學季刊》編委,編點《辨偽叢刊》。同時常與

胡適、

錢玄同等人書信來往,討論古史、偽書、偽事等問題,著手撰寫“

古史辨”論文。

1922年,顧頡剛為商務印書館編纂中學歷史教科書,擬將《詩》、《書》等古籍中的上古史傳說整理出來,初孕“古史是層累地造成”的

學說,認為古代的史實記載多由神話轉化而成。層累地造成的“中國古史”說概括起來主要有三點:第一,“時代愈後,傳說中的古史期愈長”;第二,“時代愈後,傳說中的中心人物愈放大”;第三,“我們在這上,即不能知道某一件事的真確的狀況,至少可以知道某一件事在傳說中的最早的狀況。”

1923年底,顧頡剛離開

商務印書館、回北大研究所,擔任《歌謠》周刊編輯,專心從事民俗學、民間文藝研究,成為《歌謠》周刊的主要撰稿人。曾先後發表《鄭樵對於詩詞與故事的見解》、《

東嶽廟的七十二句》、《兩個出殯的導子帳》、《各種方言標音實例(蘇州音)》等文章。

1924年,《

吳歌甲集》在《歌謠》周刊連載,反響很大。同年底發表的《

孟姜女故事的轉變》一文,驚動了中外學術界,一時應者蜂起,提供資料、書信討論紛至沓來。

1925年4月,顧頡剛等人到北京西效妙峰山進行社會民俗調查,後發表《妙峰山的香氣》等文章。“五卅”慘案後,顧頡剛為《京極》主編《救國特刊》。9月,撰《孟姜女故事研究的第二次開頭》。

1926年初,《吳歌甲集》由北京大學歌謠研究室出版。4月《

古史辨》第一冊出版,受到各界矚目,使顧頡剛成為史學界的核心人物。在所撰長序中,顧頡剛備述自己治學因緣,治學甘苦及治學方向。5月發表《孟姜女故事之歷史系統》,6月撰成《蘇州的歌謠》。秋天,赴廈門大學任國學院研究教授。年底,游泉州考察風俗,撰成《泉州的土地神》。

1927年初,發表《孟姜女故事研究》,比之以前,對孟姜女故事的見解更加成熟,體系更加完整,使顧頡剛的孟姜女故事研究在學術界的地位更加鞏固了。4月,赴

廣州中山大學,後擔任學校歷史系教授兼主任、圖書館中文部主任,代理語言歷史研究所主任,主編《

中山大學語言歷史研究所周刊》等。

1928年3月,顧頡剛赴

嶺南大學演講《聖賢文化與民眾文化》,闡述民俗研究的意義和目標。同時,顧頡剛任中山大學《語言歷史學叢書》的總編輯,負責歷史學和

民俗學兩類叢書的編纂。在中大期間,顧頡剛還先後為劉萬章《廣州兒歌甲集》,

周振鶴《蘇州風俗》、

錢南揚《謎史》、

謝雲聲《閩歌甲集》、陳元柱《台

山歌謠集》、魏應麟《福州歌謠集》、

吳藻汀《泉州民間傳說》、姚逸之《湖南唱本提要》等書作序,發表《天后》及《東莞城隍廟圖》等文章。

1929年5月,顧頡剛到北京,任

燕京大學國學研究所研究員兼歷史系教授,又兼在北大上課,主編《燕京學報》。自到燕大後,顧頡剛專心於古史研究,決定對舊系統的古史作出清理,先後撰寫了大批論文,如《

周易卦爻辭中的故事》、《論易繫辭傳中現象制器的故事》、《五德終始說下的政治和歷史》、《洪水之傳說及治水之傳說》等。治史過程中,顧頡剛曾以很大的精力研究《尚書》,發現其中《禹貢》等部分牽涉問題很多,必須進行全面的歷史地理研究,才能搞清有關問題。這樣,顧頡剛於1933年在北大和燕大開設了“中國古代地理沿革史”課。

顧頡剛

顧頡剛1934年初與

譚其驤等人籌備組織禹貢學會,創辦《禹貢》半月刊,制定“禹貢學會研究邊疆計畫書”,為挽救民族危亡致力於邊疆和民族歷史與現狀的研究。《禹貢》刊物成為當時

中國歷史地理、邊疆和民族史研究的總匯,培養了一代

歷史地理學人才,並創立了中國的歷史地理這門學科。

1935年初,顧頡剛曾擔任北平研究院史學研究會歷史組主任,主編《史學集刊》;7月,調查河北省古蹟,編纂《北平志》。

1936年5月,當選為禹貢學會理事,秋,任燕京大學歷史系主任,主編《大眾知識》。

從1929年顧頡剛到燕京大學至抗戰前夕,他曾做過民間文藝研究,1931年與吳立模合作寫成《蘇州唱本敘錄》。

1933年參加燕京大學教職員學生抗日會,成立“三戶書社”(後改為通信讀物編刊社)。接著,發表《鳴鳳記中的吳歌》、《明俗曲琵琶調》、《王恩任擬歌謠》、《北平說書分類》、《灤州影戲》、《孟姜女故事材料目錄》等文章,又點校

馮夢龍《山歌》等。

1934年,與

譚其驤創辦歷史地理學專業刊物《禹貢》(半月刊)。次年年成立禹貢學會。

1935年,由於當時民族危機深重,逐漸側重邊疆地理研究,並於1936年創立邊疆研究會,同時宣傳抗日。抗戰期間,轉入內地。

1937年,

七七事變後,顧頡剛赴西北工作。9月,任甘肅“老百姓社”社長。編印《老百姓》旬刊。

1938年10月,顧頡剛到昆明,任

雲南大學文史教授,在《

益世報》上辟辦《邊疆》周刊。

1939秋,顧頡剛到成都,任齊魯大學國學研究所主任,先後到

郫縣、雙流、

新津等地考察。同年,發表《中華民族是一個》,開啟了輸血論的先河,提出“漢人是許多民族混合起來的,他不是一個民族”。

1940年3月,創辦《責善》半月刊,陸續發表《虞幕》、《乘龍》、《麗江禹跡》等《浪口村隨筆》中的一些篇章。4月,被聘為教育部史地教育委員會委員。

1941年春,赴重慶主編《文史雜誌》。5月,任邊疆語文編譯委員會副主任委員。8月,任中央中文系和歷史系教授兼出版部主任。冬,遷北碚,任中國史地圖表編纂社社長、

中國史學會常務理事、

復旦大學教授等職。

1944年秋,受聘齊魯大學重任國學研究所主任,同時考察

大足、合川等地,該年,與

婁子匡主編《風物誌集刊》。

1945年,任交通書局總編輯,1946年主編《文訊》,完成《

晉文公》等著作。是年秋,赴西北,任

蘭州大學教席。

1947年,擔任大中國圖書局總編輯,創辦《民眾周刊》,完成《當代中國史學》等重要著作。

1948年7月,任蘭州大學歷史系教授兼主任,兼復旦大學教授。

1949年,上海合眾圖書館油印出版了他的《西北考察日記》、《上游集》、《浪口村隨筆》等著作。秋,任誠明文學院中國語文系教授兼主任,又兼

震旦大學教授。

中華人民共和國成立後,顧頡剛任上海市文管會委員、

上海圖書館籌備委員、中國史學會上海分會常務理事。

1951年,任上海學院中文系教授。

顧頡剛與其祖母

顧頡剛與其祖母1952年,任復旦大學教授。

1954年,任中國科學院歷史研究所第一所研究員,擔任《

資治通鑑》總校。

1956年,加入中國民間文藝研究會。

1957年,發表《息壤考》。1958年,任中國民間文藝研究會常務理事。

1959年,任

全國政協文史資料委員會副主任,發表《禹貢注釋》。

1962年,發表《〈尚書·大誥〉今譯》。

1963年,出版《史林雜識初編》,內含《

蚩尤》、《

顓頊》等篇。

1966年,“

文化大革命”爆發後,顧頡剛作為“

反動學術權威”,戴高帽,受批判,每天到歷史所勞動,一直持續到70年代初才得以解脫。

1979年,發表《柳毅傳說與遺蹟》、《嫦娥故事的演變》、《〈莊子〉和〈楚辭〉中崑崙和蓬萊兩個神話系統的融合》、《“周公制禮”的傳說和〈周官〉一書的出現》、《〈尚書·甘誓〉校釋譯論》等論文。該年,擔任中國社科院歷史所學術委員、中國

文聯全國委員、中國民研會副主席等職。

主要成就

學術成果

史學研究

顧頡剛作為一個史學家,享譽中外學術界,影響深遠。顧頡剛的私淑弟子

黃現璠曾說:“解放前,日本學者,特別是名牌大學如東京、京都、帝大教授,都看不起中國學者,惟對於顧頡剛先生和

陳垣先生,則推崇備至。”

顧頡剛古史論文集

顧頡剛古史論文集他將史學上的創見運用到民間文學、民俗學領域來,為之貫注新血液,探討新方法,同樣取得了極大成就。他在

孟姜女故事和歌謠學、民俗學諸方面的研究,贏得了很高的榮譽。

1924年,顧頡剛在《歌謠》周刊上連載《吳歌甲集》,歷時三月,獲得學術界好評。《吳歌甲集》於1926年由北大歌謠研究會出版單行本,這是一部科研價值很高的歌謠集子,不但出版的時間較早,而且有比較詳盡的注釋等,還附有研究文章《寫歌雜記》多篇。劉半農寫信給他說:“

中國民俗學的第一把交椅,給你搶去坐穩了。”

民俗研究

在民俗方面,顧頡剛作過很多考察研究。對

妙峰山的考察,對土地神的探究以及對蘇州婚喪禮節的論述,都不斷有文章發表。在風氣未開的當時,影響頗大。其中《妙峰山的香會》對民眾朝拜碧霞元君女神的盛況作了考察研究,分析各種人朝拜、祈福的迷信心理和廟主假神戚斂財的實質,發現了人民物質生活水平和祈福心理的關係。這體現了顧頡剛不是為調查而調查,為研究而研究的學術觀點。

吳歌研究

1918年,他因病休學在家,因《北大日刊》的影響,開始蒐集“怡情適性”的

歌謠。他的蒐集工作只有八個月,連帶蒐集了諺語、方言方音,後來發表於《晨報》,得到“研究歌謠專家”稱號。他的研究成果首先得到來自文學方面的稱讚。胡適說:《吳歌甲集》“是獨立的吳語文學的第一部”、“道地的方言文學”、“這部書的出世真可說是給中國文學又開一新紀元了。”他此書突出的成績在於對歌謠結合

吳地的地域文化(特別是民俗)進行闡釋;標明歌謠適合的場所、參與者、具體的動作等;不同地域歌謠的變化;特別是它內容詳實的附錄———闡述了從題目的類型到《詩經》以來的爭論。在這種意義上來說《吳歌甲集》“不只是一個一般性的歌謠資料集,而是具有較高的科學價值的歌謠學著述了。像這樣比較完善的民間文學整理本,不要說在解放前,就是在解放後也是不多見的”。

故事研究

顧頡剛的

孟姜女故事研究,在中國是首次對傳說故事進行精細和系統的考證。他對記載於各種古籍和流傳於當時口頭的有關材料進行分析,對這個故事的產生、傳播及變異狀況進行系統的考證,意在對孟姜女故事起源的時間、地點和情節變化以及與歷史的關係,作出儘可能科學的闡釋。其《孟姜女的故事轉變》和《孟姜女故事研究》是這方面的代表作,從縱橫兩方面提出了故事的歷史系統和

地理系統。特別是後文,更加全面而系統地體現了顧頡剛的見解,他最重視“演變法則”,試圖由此來認識故事的源頭、發展及變形。顯然,他是將其古史學說“層累地造成的古史”的觀點運用到這個故事的研究中來的,這使其在這個研究領域裡的成就卓然不群。顧頡剛對孟姜女故事研究的

結論,一直很有影響,特別是其中對故事歷史系統的研究成果,多年來一直成為定論。後來的許多民間文藝研究者,多在上面作些補充與發揮,他的“演變法則”,也成為至今還在沿用的

研究方法。

當然,顧頡剛的孟姜女故事研究,主要目的是“為研究古史方法舉一旁證的例”,是將傳說作為研究歷史的資料。研究結果表明,從孟姜女故事已看不清杞梁妻的真正歷史面目了。既然如此,傳說中記載的其他古史現象也便不可信了。這才是顧頡剛研究孟姜女故事的真正目的,文章中貫穿了新疑古派的思想與方法。在古史研究中,顧頡剛還涉及到許多古神話傳說故事,對堯、舜、禹等神話傳說均有研究。

顧頡剛為中國民間文藝理論建設作出了很大貢獻。他那種對民間文藝作動態考察的眼光(“演變法則”)和對古籍資料搜求鑑別的真知灼見,曾給我國民間文藝研究以巨大影響。他研究中被及到一些神話傳說人物、事件等,成為後來一些人的研究課題。除此,單就他在主編雜誌、主持學會、宣傳民間文藝、提醒帶動同人進行民間文藝研究方面作的辛勤努力和所起的倡導性作用而言,其功勞也是異常卓著的。

私人藏書

1920年,顧頡剛先生畢業於北京大學。先後任中山大學、蘭州大學教授,兼中山大學圖書館中文部主任。此間,寫有《國立廣州中山大學購求中國圖書計畫書》,在江浙一帶購求古籍。1949年以後任中國科學院歷史研究所研究員、全國政協委員、全國人大代表。私人藏書頗豐,總計46000餘冊,其中線裝書約6000部,平裝書約2600種。曾有書樓名為“純熙堂書庫”、“芬陀利室”。抗戰期間,為避戰火,先後將其藏書一部分存放在燕京大學臨湖軒,託付給顧廷龍先生保管,另一部分留在禹貢學會,均有較大損失,自稱“寒舍亦且亡三萬冊”。抗戰勝利後,贈給上海合眾圖書館860種,上海合眾圖書館為其編撰有《顧頡剛先生所捐書目錄》;其藏書大多為古史考辨、歷史地理、文字金石之書、地方志書。藏書印有“劫餘”、“劫後”、“先祖廉軍公收藏書籍頡剛記”、“先父子虬公收藏書籍頡剛記”、“吳縣顧氏純熙堂書庫”等。後全部捐獻給中國社會科學院文獻信息中心。該中心組建有“顧頡剛文庫”。顧洪先生撰寫有《顧頡剛藏書記》。

古史辨

古史辨個人著作

《

古史辨》(第一至第七冊),上海古籍出版社,1982 (重印本)

《中國影戲略史及其現狀》

《崔東壁遺書·序言》,亞東圖書館,1936

《史林雜識》(初編),中華書局,1963

《尚書通檢》,上海古籍出版社,1990

《中國當代史學》,遼寧教育出版社,1998

《我與〈古史辨〉》,上海文藝出版社,2001

《西北考查日記》,甘肅人民出版社,2002

人物評價

中央文史研究館館長、北京大學國學院院長

袁行霈:“顧頡剛生前200冊讀書筆記記載著他的學術歷程、學術遺產和治學精神,值得史學界認真繼承,同時也值得從事古代文學和古代哲學的研究人士認真繼承。”

顧頡剛

顧頡剛中國社科院歷史研究所副所長

王震中等專家都認為:“顧頡剛是新文化運動中湧現出的大師,終生治學,孜孜不倦,自20世紀20年代以來,他在古史研究、古文獻研究、歷史地理學和民俗學等領域作出了傑出貢獻,國內外學術影響巨大。《

顧頡剛全集》的出版對我國古史學、古文獻學、歷史地理學、民俗學以及近現代學術史都將產生舉足輕重的作用,具有極高學術價值和文獻價值。”(新華網)

胡適稱顧頡剛的《

吳歌甲集》為:“獨立的吳語文學的第一部。給中國文學史開一新紀元。”

鐘敬文認為顧頡剛的《吳歌甲集》:“不只是個一般性的歌謠資料集,而是具有較高的科學價值的歌謠學著述。”

新華網《中國現代學術史上的顧頡剛》:“對於人文學界來說,20世紀不但以‘疑古’發端,還以‘走出疑古’來宣告自己的結束,去今最為遙遠的上古史竟糾纏了中國學術界整整一個世紀。無論贊成還是反對,以顧頡剛為領袖的‘古史辨’派,實際上已成為20世紀中國史學界、古典學界不可繞過的巨大存在。”

人物軼事

與新文化運動

1918年11月19日,新潮社成立,顧頡剛被列為首批社員。今查《新潮》雜誌,署名“顧誠吾”(顧頡剛筆名)的詩文,計有《對於舊家庭的感想》、《悼亡妻》、《雜詩兩種》、《山中》以及兩通與傅斯年的通信,另有一篇1919年1月應約為《新潮》“思想問題專號”所撰的《中國近來學術思想界的變遷觀》(專號未出,直到1984年才發表)。

顧頡剛先生像

顧頡剛先生像新文化運動之前,中國的無政府主義者鼓吹革傳統的命,是從破壞家庭開始的,到1919年1月,傅斯年仍沿襲此論,寫有控訴家庭之惡的《萬惡之源》。顧頡剛的《對於舊家庭的感想》也是有感而發,他由“家”聯想到“國”、由“父”想到“君”,由此想到“君學”乃“愚民”之學。其內心充滿的是對自主、自由的渴望。但像那個時代多數半新半舊的讀書人一樣,顧頡剛所受的家庭羈絆也一直未除。

不過,顧頡剛思想的激烈之處一點兒不比

傅斯年、

羅家倫等學生領袖差。他1918年12月18日致信傅斯年,談及《新潮》雜誌的辦刊方針,“處處用《新青年》作反證”。據他說,是擔心《新潮》摹仿《新青年》,“做了個附屬《新青年》的報,以至徇人忘己,沒有自己獨立的心思,為陳獨秀輩所利用”(此部分內容今不存,現據顧頡剛致葉聖陶信,參見《顧頡剛全集·顧頡剛書信集》卷一,北京:中華書局,2011年,第46頁。下引此書,僅注頁碼)。預備在《新潮》刊登此信的傅斯年明顯感到了信中內容的刺眼,故先轉送給《新青年》的編者陳獨秀、

胡適等人審閱,後來刊登時,也刪除了相關的內容。這一做法引起了顧頡剛的不滿,他在日記中抱怨說:“吾之責《新青年》,乃欲《新潮》雜誌之不犯此等弊病,非與《新青年》爭口實”。他強調此為致傅斯年個人的信,本是不適於傳閱的。但此信值得注意的還不是這些。在信中,顧頡剛還提到“我輩當自知學問未充”。過去我們總覺得“五四”的學生領袖如傅斯年、羅家倫等,他們是在學生的激進行為後,經過反省,才感受到自身學問之不足的,但顧頡剛的話是在“五四”之前。

顧頡剛同意傅斯年辦雜誌以“造成風氣”,建設“理想的社會”,但他出於對學生們的學問基礎不自信,特彆強調要《新潮》雜誌用包容的心態,“捨短取長,互動進益”(第179頁)。在另一信中,他還希望有人出面“作一篇什麼叫做學問”的文章,因為“中國的‘學’字,涵義太廣”(第181頁)。他說:“總須隨時隨處表明我們是研究學問的人,不是全知全能的人;是與大家同居一社會,幫助著他們進步的人,不是聰明獨出,看著一班人只配給我蹴罵的。”

當然,顧頡剛的思想也有兩面性。與學問志向相投的傅斯年,他談的是學問根基的重要,與熱衷於社會活動的羅家倫,則主要談改變社會,這後一面,也並非全是迎合。因為直到1919年6月,他似乎都在為學生運動的風潮和人心的激昂所感染,他為沒有直接在場而感到慚愧。

前述對《新青年》和

陳獨秀的不滿,也不說明學生與老師之間有多大矛盾。1919年6月11日,陳獨秀被捕後,顧頡剛就十分關心,在致傅斯年和羅家倫的信中,他希望北大出面營救,並且出主意說,可以把陳獨秀在獄中的情況公布,以獲取社會的同情。從顧頡剛的通信中亦可看出,五四時代北京學生的派別之爭。火燒趙家樓後,有32名學生被捕。雖然在致狄君武(膺)的信中,顧頡剛說:“《國民雜誌》專在民族自決上下工夫,《新潮》雜誌專在文化運動上下工夫,二者互相輔助,不出五年必有大效”。但他還是忠告對方:“學生的責任第一步是鼓吹,第二步是行動”。在致摯友葉聖陶的信中,更是稱被捕的國民雜誌社的成員“逢事起勁,不學無術”。

與魯迅

作為古史辨派創始人和國學大師,顧頡剛一生與同時代許多名人學者過從甚密,有的關係非同一般,其中與

魯迅的關係十分複雜。顧頡剛與魯迅之間真正的衝突發生在廈大共事期間,在此之前,兩人雖同在北京,並沒有多少直接的接觸,如果說兩人之間有什麼聯繫,顧頡剛至多是因為

魯迅與

胡適、

陳源的論戰,間接受到一些波及。

1924年9月與國學季刊編委會同人合影

1924年9月與國學季刊編委會同人合影兩人真正接觸,是在1926年應聘

廈門大學,成為同事之後。二人成為廈大同事之後,各種因素湊合到一起,衝突也就在所難免,最後竟發展到

分道揚鑣甚至勢同水火的地步,這不僅是顧頡剛沒有想到的,大約也是魯迅始料未及的。顧頡剛後來在自傳中感慨地說:“我一生中第一次碰到的大釘子是魯迅對我過不去。”雖是一家之言,卻足見此事對他影響之深。

顧頡剛在1927-1929年任國立中山大學歷史系教授兼主任、圖書館中文部主任、主編《中山大學語言歷史學研究所周刊》時,與時任國立中山大學歷史學教授兼主任、中山大學語言歷史學研究所近代史料徵集整理委員會主任的陳功甫先生有過交往(見《顧頡剛日程》第2卷45頁、122頁、266頁)。

人物關係

師承關係

師從

師兄弟

主要弟子

童書業(山東大學專攻金石考古、先秦史;主編《古史辯》第七冊)

婚姻家庭

因數代單傳,長輩們在顧頡剛13歲時就為他訂了婚。他雖不滿這包辦婚姻,但又不敢抗拒。1911年1月27日,顧頡剛與同城的吳征蘭女士結婚了,那時他尚不滿18周歲。而新娘則大他4歲,是個純粹舊式女子,兩人本無感情基礎,更無共同語言。但顧頡剛感其柔弱無辜,既然木已成舟,則“男女之情舍吾婦外,不應有第二人耳”,婚後他刻意培養夫妻感情,甚至還教她認字,寫自己的名字。在1918年8月初撒手人間,生有兩女。顧頡剛在多次向譚慕愚(後改名譚惕吾)求婚被拒後,於1943年10月13日,接受友人蕭一山、羅根澤的介紹,開始和張靜秋女士交遊。張靜秋,江蘇銅山人,1933年自北平師範大學外語系畢業,她篤信教育救國,一心在工作上,因此年屆三十五歲尚未結婚。1944年4月4日,顧頡剛與張靜秋訂婚,同年7月1日在北碚結婚。因考慮當時公務人員生活太苦,不舉行婚禮,不發請帖,亦不印謝柬,只招待一些極熟的朋友,在蓉香飯店請了客。

顧頡剛夫婦

顧頡剛夫婦人物紀念

在離

懸橋巷東頭不遠處,有一座平橋架在巷南側河上,這座橋過去是木板橋,故而橋名就叫作板橋,也叫顧家橋,20世紀70年代改為水泥橋,長不足7米,寬僅3米,過橋就是現在稱作顧家花園的小巷了。

顧家花園這條小巷依舊保持著老蘇州的簡雅樣式,

粉牆黛瓦,居民住宅小門小戶,東側一溜不高的圍牆,圈起一群建築,這就是原來顧家寶樹園的範圍了。寶樹園原貌已經無法尋覓,顧宅老屋現存東西兩路。東路的第五進屋宇是顧頡剛先生的父親在1931年重新翻建的,牆上嵌有“蘇州市文物保護單位顧頡剛故居”的標誌牌。

顧頡剛故居

顧頡剛故居因為是老宅的一小部分,進入朝東的普通木板門後需左轉折向堂前。這進屋子坐北朝南,為三正兩後廂帶一輔落的格局,正面看是平行四開間,正屋中間為客廳,兩側的廂房伸向後天井,因此屋前的天井就顯得特別寬敞豁亮。

天井前,原先與前面的第四進有庫門相通,現已砌斷封閉,門上的磚雕門樓還依稀可辨。門楣上刻有“子翼孫謀”四個大字,出自《

左傳》“子翼孫謀,子桑有焉”之句,由著名戲劇家、書法家

周貽白書寫。石板天井已改為水泥地,西側挨牆是一條半廊,東側貫通南北各進的備弄也早已封閉,因而現存故居就成為一個單獨的院落。正屋坐北朝南,為硬山平房,屋前有檐廊,正中客堂開落地長窗。堂屋內方磚鋪地,後方六扇

屏門居中。雖然還保持蘇州舊宅傳統式樣,但屋內已採用新式裝飾,特別是頂上的泥墁吊頂,顯示出西式手法,房門也是西式。遙想當年,堂屋裡

高士雲集、激揚文字的情景,令人不勝感慨。客堂兩旁有木隔障分隔,前方東西兩側分別有門通向內室,是顧頡剛先生後代的居室。屏門後有一小通道,又有一處小天井,通往後進,現已封閉,天井兩旁是廂房,與前面的內室有門相通。

東落第五進東側的一落輔房和主房緊密相接,在高度和構造上都和主房一樣,原來是顧頡剛先生的書房,和正房的一房一廂一樣,也可分成前後兩間。因為曾經被單位借用,鋪地已不是原樣。牆上陳跡斑駁的壁櫥給人們留下不同凡響的歷史記憶,一代大師曾經在這裡埋首治學,除編輯刊物、準備授課教案外,還完成了《晉文公》、《當代中國史學》等重要著作。這間屋子雖然空空蕩蕩,置身在此,還能感受到大師道德文章的感染力,浮想聯翩。

在顧氏老宅的第三進,還有一座寬闊的三間大廳。它的開間達8.5米,進深有七檁7.5米,圓梁扁作,屋面平緩,檐口較低,有明式建築遺風,很有可能是顧秉忠的“安時堂”的遺構。西路的兩進房屋和其他附房,也早已散為他人的居所了。但老宅遺存的這些明清古建築都屬於顧頡剛故居範圍。

斯人已去,書香依舊。1993年是顧頡剛先生100周年的

誕辰,全國學術界人士雲集蘇州,舉行顧頡剛先生學術研討會。

胡繩、

費孝通、

雷潔瓊、

錢偉長等文化名人都從北京趕來蘇州參加。與會代表懷著景仰的心情,前往先生故居瞻仰,並隆重懸掛“顧頡剛故居”紀念匾牌。

研究顧頡剛書目

作品 | 作者 | 出版社 | 出版時間 |

顧頡剛先生學術 | 劉起釪 | 中華書局 | 1986年5月 |

顧頡剛先生著述年譜 | 鄭樹良 | | 1987年4月 |

顧頡剛學術論文集 | | | 1990年4月 |

顧頡剛年譜 | 顧潮 | | 1993年3月 |

顧頡剛評傳 | 顧潮、顧洪 | | 1995年11月 |

顧頡剛學術思想評傳 | 劉俐娜 | | 1999年9月 |

古史辨學說評論討論集 | 陳其泰、張京華 | | 2001年2月 |

顧頡剛和他的弟子們 | 王學典 | | 2011年1月 |

顧頡剛與中國新史學 | (美)施耐德 | 台北華世出版社 | 1984年1月 |

顧頡剛

顧頡剛 顧頡剛

顧頡剛

顧頡剛與其祖母

顧頡剛與其祖母 顧頡剛古史論文集

顧頡剛古史論文集

古史辨

古史辨 顧頡剛

顧頡剛 顧頡剛先生像

顧頡剛先生像 1924年9月與國學季刊編委會同人合影

1924年9月與國學季刊編委會同人合影 顧頡剛夫婦

顧頡剛夫婦 顧頡剛故居

顧頡剛故居