原文

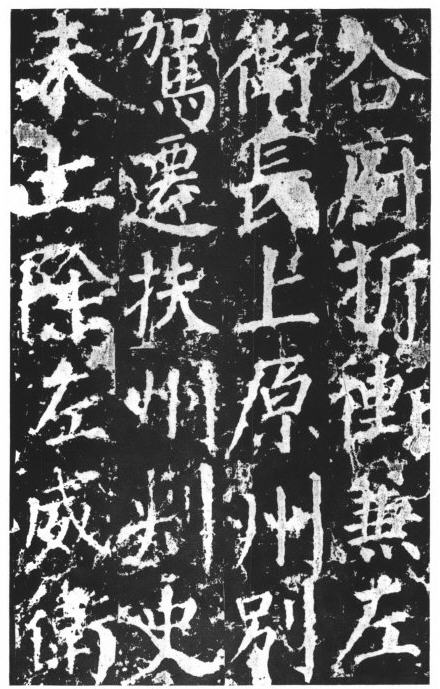

有唐故中大夫使持節壽州諸軍事壽州刺史上柱國贈太保郭公廟碑銘並序

御題額

金紫光祿大夫、撿校刑部尚書、上柱國、魯郡開國公

顏真卿撰並書

昔申伯翰

周,降神於維岳;仲父匡晉,演慶於筮淮。而猶見美詩人,騰芳史笧。豈比夫神明積高之壤,百二懸隔之都,三峰發地而削成,九泒浮天而噴激。炳靈毓萃,奕葉生賢,括宇宙而稟和,揔河山而蘊秀。莫與京者,其惟郭宗乎!其先蓋出周之

虢叔,虢或為郭,因而氏焉,代為太原著姓。漢有

光祿大夫廣意,生孟儒,為

馮翊太守,子孫始自太原家焉。後轉徙於

華山之下,故一族今為華州鄭縣人。夫其築台見師,瘞子致養,家承金穴之貴,政有露冕之高。或哲或謀,或肅或乂,皆海有珠而鳥有鳳也!

閥閱之盛,其流益光。隋有金州司倉諱履球府君,懋其德輝,不屑下位,

克己復禮,州邦化焉。篤生唐

涼州司法諱昶府君,能世其業,以伸其道,遠近宗之,不隕厥問。生美原縣主簿、贈兵部尚書諱通府君,清識澈照,博綜群言,始登王畿,郁有佳稱。道悠運促,靡及貴仕,垂於後昆,歿而見尊。是生我諱敬之府君。府君幼而好仁,長有全德。身長八尺二寸,行中絜矩,聲如洪鐘,河目電照,虬須蝟磔。進退閒雅,望之若神。以仲由之政事,兼翁歸之文武。始自

涪州錄事參軍,轉

瓜州司倉、雍北府右果毅,加游擊將軍、申王府典軍,

金谷府折衝,兼左衛長上,原州

別駕。遷扶州

刺史,未上,除左威衛左郎將,兼監牧南使,渭、吉二州刺史。

侍中牛仙客韙君清節,奏授

綏州,遷

壽州。累加

中大夫,

策勛上柱國。以

天寶三載春正月十日遘疾,終於京師常樂坊之私第,春秋七十有八。

乾元元年春二月,以公之寶胤

開府儀同三司、

司徒兼

中書令、

上柱國、汾陽郡王曰子儀有大勛於王室,乃下詔曰:“故中大夫、壽州刺史郭敬之,果君子之行,毓達人之德。才光文武,政美中和。生此大賢,為我良弼。頃以孽胡作亂,黔首罹殃。朕於是郁興神武之師,克掃梚槍之氣。而子儀師彼勁卒,赫然先驅。復京洛如拾遺,翦兇殘猶振槁。功存社稷,澤潤生人,是用寵治哀榮,義申存歿。可贈

太保。”於戲府君!體寬弘之素履,秉沖邈之高烈。言必主於忠信,行不違於直方。清白為吏者之師,死生敦交友之分。端一之操,不以夷險變其懷;堅明之姿,不以雪霜易其令。用情不間於疏遠,泛愛莫遺於貧賤。拳拳服膺,終始靡二。故所居則化,所去見思。人到於今稱之,斯不朽矣!傳曰:“德盛必百代祀”,其有後也宜哉!

恭惟令公,先皇之佐命臣也。少而美秀,長而瑰偉,英姿質直,天然孝悌。寬仁無比,騎射絕倫。所蒞以清白見稱,居常以經濟自命。弱冠以邦鄉之賦,驟膺將帥之舉。四擢高第,有聲前朝。三為將軍,再守大郡。累典兵要,必聞休績。天寶末,

安祿山反於

范陽,令公以

節度使擁朔方之眾,圍高秀岩於

雲中,破

史思明於

嘉山。先帝之幸朔方,赴行在於

靈武,擊同羅於

河曲,走

崔乾佑於蒲阪。今上之為元帥也,首副旄鉞,會

回紇於

扶風,摧凶寇於洨水,追餘孽於陝服。長驅河、洛,弼成睿圖,再造生靈,克清天步。乂西夏之未乂,安天下之不安,一年之間,區宇大定。丕休哉!

徒觀其元和降精,間氣生德,感星辰而作輔,應期運以濟時。忠於國而孝於家,威可畏而儀可象。盛德繄物,寬身厚下,用人由己,

從善如流。沈謀秘於鬼神,精義貫於天地。推赤誠而許國,冒白刃以率先。霆擊於雲雷之初,鷹揚乎廟堂之上。大凡二歷鼎司,都座,四作元帥,九年中書。歷事二聖而厥德維懋,易相二十而受遇益深。蓋剋復上都者再,戡定

東京者一。其餘麾城搟邑,得雋摧鋒,亦非遽數之所周也!信可謂王國虓虎,生人蔭休者歟!非

太保之邁種不孤,則何以鐘美若是?況乎友於著睦,矕龍虎者十人;貽厥有光,紆青紫者八士。勛庸舉集,今古莫儔。昔奮號尊榮,紅粟絻沾於萬石,惲家全盛,朱輪不出於十人。繇我觀之,事不侔矣!

於戲!

清廟之興,所以仁祖考,鴻伐之刻,亦以垂子孫。爰創製於舊居,將永圖而觀德。中堂有侐,丕構克崇。感霜露而怵惕以增,敘

昭穆而敬恭斯在。庶乎觀盥顒若,既無斁於永懷,入室僾然,必有覿乎其位。哀榮既極,情禮用申,仁人之所及遠哉,孝子之事親終矣!豈唯溫溫孔父,薳稱儳鼎之銘;穆穆魯侯,獨美龍旂之祀?其詞曰:

郭之皇祖,肇胤虢土。逮於後昆,實守左輔。徙華陰兮。(其一)

源長流光,施於司倉。涼州兵部,克熾而昌。載德深兮。(其二)

篤生太保,允懋厥道。神之聽之,永錫難老。式如金兮。(其三)

於穆令公,汾陽啟封。文經武緯,訓徒陟空。簡帝心兮。(其四)

含一不二,格於天地。愷悌君子,邦之攸暨。貊德音兮。(其五)

芝馥蘭芳,羽儀公堂。子子孫孫,為龍為光。鏘璆琳兮。(其六)

乃立新廟,肅雍允劭。神保是聽,孝思孔炤。亶居歆兮。(其七)

乃立高碑,盛美奚數。日月有既,徽猷永垂。映來今兮。(其八)

廣德二年歲次甲辰十一月甲午朔二十一日甲寅建。

碑陰

男 昭武校尉守絳州萬泉府折衝都尉上柱國子琇

子儀,武舉及第授左衛長上,改河南府城皋府別將,又改同州興德府右果毅左金吾衛知隊仗長上,又改汝州魯陽府折衝知右羽林軍長上,又遷桂州都督府長史充當管經略副使,又改北庭副都護充四鎮經略副使,又除左威衛中郎將,轉右司御率兼安西副都護,改右威衛將軍同朔方節度副使,改定遠城使本軍營田使,又加單于副大都護東受降城使左廂兵馬使,又拜右金吾衛將軍兼判單于副都護,又拜左武衛大將軍兼安北副都護橫塞軍使本軍營田使,又兼充天德軍使安北副都護,又兼豐州都督西受降城使右廂兵馬使,改衛尉卿兼單于安北副大都護靈州刺史攝御史中丞權充朔方節度關內支度營田鹽池押諸蕃部落副大使知節度事六城水運等使,又拜

御史大夫余並如故,又拜兵部尚書同中書門下平章事兼單于安北副大都護靈州大都督府長史節度等使余如故,又特加銀青光祿大夫,又拜

司空余如故,又充副元帥余如故,又拜尚書左僕射同平章事兼武部尚書余如故,又加朔方管內採訪處置使,又加

司徒封代國公食實封一千戶余如故,又兼

中書令司徒兼靈州大都督府長史單于鎮北副大都護朔方節度等諸使余並如故,又充東京畿及山南東道並河南等道諸節度防禦兵馬元帥仍權知東京留守判留司尚書省事余如故,又兼邠寧鄜坊等兩道節度使,又封

汾陽郡王知朔方河中北庭潞儀澤沁等州節度行營兼興平定國等軍兵馬副元帥仍充本管觀察處置使余並如故,加實封五百戶,又加實封二百戶,又充關內副元帥余如故,又兼上都留守余如故,又兼河東副元帥河中節度本道觀察處置等使兼河中尹余如故,又兼靈州大都督單于鎮北大都護充朔方節度大使及關內支度營田鹽池押諸蕃部落等使六城水運使管內觀察處置使余如故,又拜

太尉兼河西副元帥通和吐蕃等使余如故,又拜

尚書令兼中書令余如故。

游擊將軍左武衛將軍上柱國子云

朝議郎行延州都督府法曹參軍子暎

朝議郎行衢州盈川縣尉子珪

銀青光祿大夫衛尉卿單于副都護振武軍使朔方左廂兵馬使上柱國贈太子少保幼賢

正議大夫光祿少卿兼漢州別駕賜紫金魚袋上柱國幼儒

孫 銀青光祿大夫試太常卿上柱國太原縣開國公曜

朝議郎守通州別駕騎都尉賜緋魚袋曄

特進兼鴻臚卿贈開府荊州大都督上柱國旰

雲麾將軍守左武衛大將軍同正上柱國昕

特進試鴻臚卿兼御史大夫左散騎常侍上柱國太原縣開國公晞

正議大夫試光祿卿贈開府太常卿清源縣開國男昢

銀青光祿大夫行少府少監樂平縣開國男晤

宣德郎試太子中舍人賜緋魚袋昉

銀青光祿大夫試殿中監駙馬都尉廣陽縣開國男曖,尚昇平公主

奉義郎試太常寺協律郎晉陽縣開國男晛

宣德郎試左衛率府兵曹參軍曉

銀青光祿大夫試秘書監太原縣開國男曙

宣德郎行京兆府參軍太原縣開國男昫

朝議大夫試秘書著作郎壽陽縣開國男映

朝請郎試太常寺協律郎暅

曾孫 通直郎行將作丞銳

朝請郎守太府少卿銑

朝請郎守國子監主簿鋒

【註:原碑之碑陰“題名錄”為行楷書。】

作者介紹

顏真卿(709-784),字清臣,孔子學生顏回的後裔,唐代

京兆萬年(今陝西西安)人,祖籍

琅琊臨沂(今山東臨沂),中國唐代書法家。他創立的“顏體”楷書與

趙孟頫、

柳公權、

歐陽詢並稱“楷書四大家”。與柳公權並稱“顏柳”,有“

顏筋柳骨”之譽。

蘇軾曾云:“詩至於杜子美,文至於韓退之,畫至於吳道子,書至於顏魯公,而古今之變,天下之能事盡矣。”(《東坡題跋》)開元二十二年(公元734年)顏真卿舉

進士,登甲科,曾4次被任命

御史,為監察遷殿中侍御史。因受到當時的權臣

楊國忠排斥,被貶黜到平原(今屬

山東德州

陵縣)任

太守,人稱“顏平原”。安史之亂,抗賊有功,入京歷任

吏部尚書,

太子太師,封魯郡開國公,故又世稱顏魯公。

唐德宗建中四年(783年),

李希烈叛亂,顏遭宰相

盧杞陷害,被遣往李希烈部曉諭,終為李希烈縊殺,終年77歲。德宗詔文曰:“器質天資,公忠傑出,出入四朝,堅貞一志。”

在書法史上,顏真卿是繼

二王之後成就最高,影響最大的書法家。他是琅琊顏氏後裔,家學淵博,五世祖

顏師古是

北齊著名學者,著有《

顏氏家訓》。顏真卿初學

褚遂良,後師從

張旭得筆法,又汲取初唐四家特點,兼收篆隸和北魏筆意,完成了雄健、寬博的顏體楷書的創作,自成一種方嚴正大,樸拙雄渾,大氣磅礴的“顏體”。對後世影響巨大。他的楷書一反初唐書風,行以篆籀之筆,化瘦硬為豐腴雄渾,結體寬博而氣勢恢宏,骨力遒勁而氣概凜然,這種風格也體現了大唐帝國繁盛的風度,並與他高尚的人格契合,是書法美與人格美完美結合的典例。