詞語釋義

定義

在《

淮南子》中所列的九個州中,其中位於東南方的神州即是中國,因為中國是位於一塊被大海所包圍的

大陸的東南方。

先秦的華夏之域僅限於魯、晉、齊、鄭、蔡、衛等“王之支子母弟甥舅”諸國及行周禮的宋、陳等中原諸國。漢代在先秦諸國的基礎上

萌芽出後世漢族九州的概念。

漢代以後的華夏之域與赤縣神州之域的地理範圍等同,其範圍相當於

漢地,又有“東夏”、“南夏”、“西夏”等詞稱呼

漢地內的局部地區。

作為名山大川的

四瀆五嶽五鎮也是在赤縣神州(

漢地)的範圍之內。

九州泛指中國,以九州之意派生演化而來的還有九域、九有、九土、九區。宋代繪製《

九域圖》即中國地圖。

赤縣神州的地理範圍

萌芽於先秦,其地理範圍自漢武帝以後穩定不變,赤縣神州的範圍大致上包含嶺南及甘肅等地在內,其後2000多年來至今再也沒有發生巨大的變化。

根據漢族傳統,古代漢地可分為九個分區:

| 漢族地區 |

|---|

分區名 | 今地 |

冀州 | 河北、天津、北京、山西、遼寧;德州市、聊城市;安陽市、鶴壁市、濮陽市、新鄉市、焦作市、濟源市;呼和浩特市、烏蘭察布市 |

豫州 | 鄭州市、開封市、漯河市、洛陽市、南陽市、平頂山市、三門峽市、商丘市、新鄉市、信陽市、許昌市、周口市、駐馬店市;阜陽市 |

兗州 | 荷澤市、濟寧市;商丘市;亳州市、淮北市、宿州市 |

青州 | 濟南市、青島市、東營市、日照市、濰坊市、煙臺市、威海市、淄博市 |

徐州 | 泰安市、棗莊市、臨沂市、萊撫市;連雲港市、宿遷市、徐州市 |

揚州 | 江西、福建、浙江、廣東、香港、澳門、上海;南京市、常州市、淮安市、南通市、蘇州市、泰州市、無錫市、鹽城市、揚州市、鎮江市;合肥市、蕪湖市、蚌埠市、淮南市、馬鞍山市、銅陵市、安慶市、黃山市、滁州市、六安市、池州市、宣城市 |

荊州 | 湖北、湖南、桂林市 |

梁州 | 漢中市、安康市;成都市、綿陽市、廣元市、南充市、巴中市、達州市、雅安市、德陽市、遂寧市、廣安市、眉山市、資陽市、樂山市、內江市、自貢市、宜賓市、瀘州市;重慶 |

雍州 | 甘肅、寧夏;西安市、銅川市、寶雞市、鹹陽市、渭南市、延安市、商洛市、榆林市;巴彥淖爾市、烏海市、鄂爾多斯市、包頭市 |

文獻例子

《宋史·卷四百二十三·列傳第一百八十二》

吳泳:“誦往哲之遺言,進謀國之上策,實不過曰內修政事而已。然所謂內修者,非但車馬器械之謂也。袞職之闕,所當修也;官師之曠,所當修也;出令之所弗清,所當修也;本兵之地弗嚴,所當修也;直言敢諫之未得其職,所當修也;折衝禦侮之弗堪其任,所當修也。陛下退修於其上,百官有司交修於其下,朝廷既正,人心既附,然後申警國人,精討軍實,合內修外攘為一事,

神州赤縣,皆在吾指顧中矣。”

《宋史·卷四百七十六·列傳第二百三十五·叛臣中·李全上》

彭義斌致書沿江制置使趙善湘曰:“不誅逆全,恢復不成。但能遣兵扼淮,進據漣、海以蹙之,斷其南路,如此賊者,或生禽,或斬首,惟朝廷所命。賊平之後,收復一京三府,然後義斌戰河北,盱眙諸將、襄陽騎士戰河南,

神州可復也。”

梁啓超 《小說與群治之關係》:“此又天下萬國凡有血氣者莫不皆然,非直吾赤縣神州之民也。”

範圍

先秦

赤縣神州(中國),又名“神州”、“九州”。

赤縣神州之稱,最早見於《

史記·孟子荀卿列傳》,其中提到戰國時齊國有個叫騶衍的人說:“中國名為赤縣神州。”後來人們就稱中國為“赤縣神州”,有時是分開來用,或稱赤縣,或稱神州,但更多的時侯是稱神州。

相傳

炎帝統轄的土地稱為赤縣,而黃帝統治的土地稱為神州,赤縣和神州合稱“赤縣神州“,赤縣神州的範圍“東逾蟠木,西濟流沙,北至幽陵,南撫交阯”。

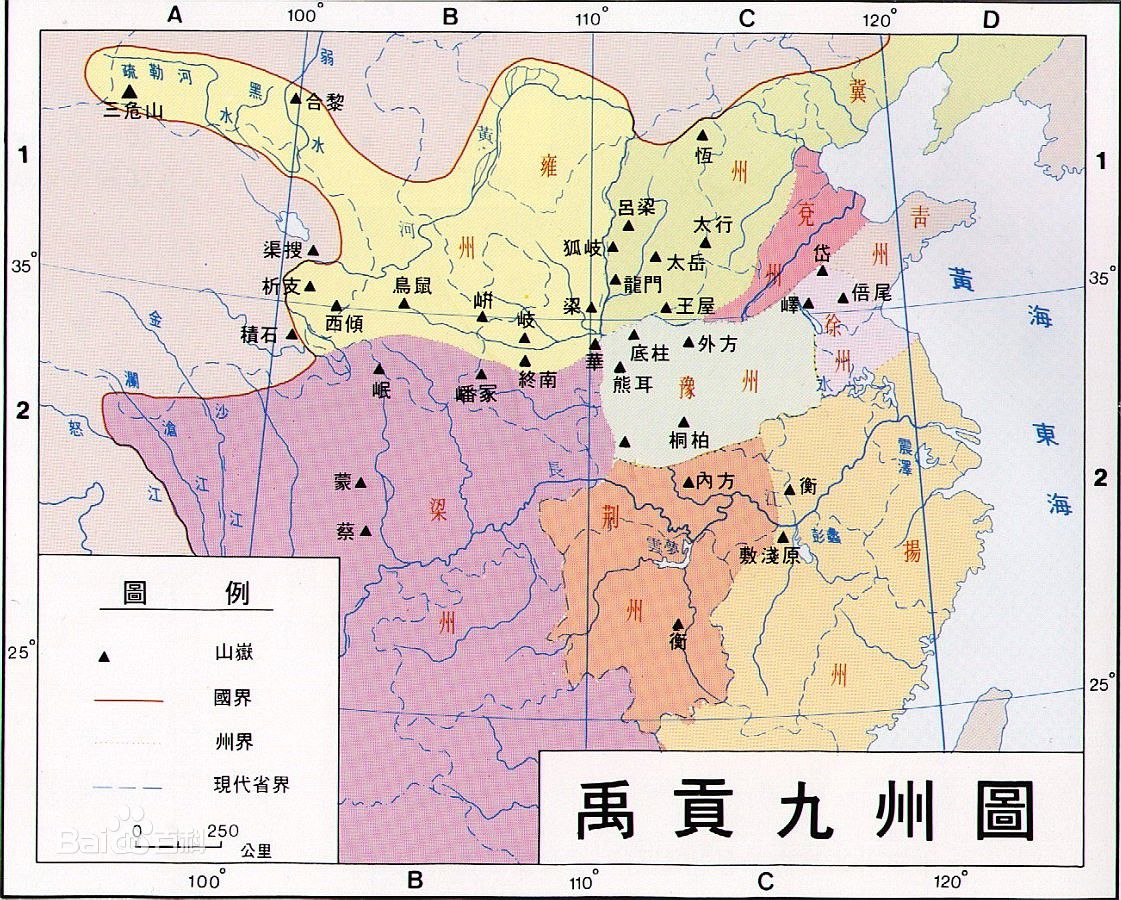

赤縣神州源於大禹治水劃定九州的傳說,相傳夏禹治水後,分中國為九州,分別是冀、兗、青、徐、揚、荊、豫、梁、雍九州,後來從冀州中分出幽州、營州、并州三州,與原有的九州合計共十二州,所以

九州時而又被稱為十二州。而戰國時代的秦、楚、越、趙、魏、韓、燕、衛、齊、魯等諸侯國的版圖及周

王畿全部也是神州(九州)的一部分,從禹貢可知

沱江、岷山一帶所在的巴蜀地區也是神州的的一部分。

西漢

西漢有十三州及

司隸,十三州分別是并州、冀州、幽州、青州、兌州、豫州、徐州、揚州、交州、荊州、益州、朔方及涼州,其中益州即是九州中的梁州;幽州與并州是由冀州分割出來;涼州本來是屬於雍州的;交州在十二分野中被劃歸九州中的

揚州;朔方是由雍州分割出來;而

司隸分別屬於冀州、雍州、豫州三州。

冀州∶河東郡、河內郡及魏郡、巨鹿郡、常山郡、清河郡、趙國、廣平國、真定國、中山國、信都國、

河間國及涿郡、勃海郡、代郡、上谷郡、漁陽郡、右北平郡、遼西郡、

遼東郡、玄菟郡、樂浪郡、廣陽國及

太原郡、上黨郡、雲中郡、定襄郡、鴈門郡

徐州∶琅邪郡、東海郡、楚國、臨淮郡、泗水國、廣陵國

荊州∶

南陽郡、

南郡、江夏郡、桂陽郡、武陵郡、零陵郡、長沙國

梁州∶

漢中郡、

廣漢郡、蜀郡、犍為郡、越嶲郡、益州郡、牂柯郡、巴郡、武都郡

雍州∶朔方郡、五原郡、上郡、西河郡、北地郡及

京兆尹、馮翊郡、扶風郡及隴西郡、金城郡、天水郡、

安定郡、武威郡、張掖郡、酒泉郡、敦煌郡

在十二

分野中的三河即河東郡、河內郡、河南郡三郡的合稱,河東郡、河內郡屬冀州,而河南郡屬豫州。

東漢

漢末的冀州,其範圍至少相當於今日的河北、北京、天津、遼寧、山西、陝西六個省市全部地區及內蒙一部份地區。同時,漢代及

三國時人口中的

“天下”是九州(中國)的代指,“中國”反而只是占有中原的王朝政權的代指,或中原的代指。

東漢建安十八年曾經重新分置全國所屬九州州域,冀州範圍相當於今天的遼寧、河北、山西、北京、天津及內蒙一部份;雍州州域範圍轄有今陝西、甘肅、寧夏;四川、重慶、雲南、貴州及廣西一部份屬益州(

梁州);廣東、廣西、湖北、湖南及河南南部是荊州轄境。

晉代

晉代的神州與漢代神州範圍相當,按《晉書·地理志上》及《晉書·地理志下》所描述,西晉全國十九個州各自所屬的赤縣神州(中國)州域如下:

冀州∶冀州、平州、幽州、并州

兗州∶兗州

青州∶青州

徐州∶徐州

荊州∶荊州

梁州∶梁州、益州、寧州

雍州∶雍州、涼州、秦州

隋代

按《隋書·地理上》、《隋書·地理中》及《隋書·地理下》所述,

隋朝全國各郡各自所屬的赤縣神州(中國)州域如下:

冀州∶信都郡、清河郡、魏郡、汲郡、河內郡、長平郡、上黨郡、河東郡、絳郡、文城郡、臨汾郡、龍泉郡、西河郡、離石郡、雁門郡、馬邑郡、定襄郡、樓煩郡、太原郡、襄國郡、武安郡、趙郡、恆山郡、博陵郡、涿郡、上谷郡、漁陽郡、北平郡、安樂郡、遼西郡

兗州∶東郡、東平郡、濟北郡、武陽郡、渤海郡、平原郡

青州∶北海郡、齊郡、東萊郡、高密郡

揚州∶江都郡、鐘離郡、淮南郡、弋陽郡、蘄春郡、廬江郡、同安郡、歷陽郡、丹陽郡、宣城郡、毗陵郡、吳郡、

會稽郡、餘杭郡、新安郡、東陽郡、永嘉郡、建安郡、遂安郡、鄱陽郡、臨川郡、廬陵郡、南康郡、宜春郡、豫章郡、南海郡、龍川郡、義安郡、高涼郡、信安郡、永熙郡、蒼梧郡、始安郡、永平郡、鬱林郡、合浦郡、珠崖郡、寧越郡、交趾郡、九真郡、日南郡、比景郡、海陰郡、林邑郡

荊州∶南郡、夷陵郡、竟陵郡、沔陽郡、沅陵郡、武陵郡、清江郡、襄陽郡、舂陵郡、漢東郡、安陸郡、永安郡、義陽郡、九江郡、江夏郡、澧陽郡、巴陵郡、長沙郡、衡山郡、桂陽郡、零陵郡、熙平郡

豫州∶河南郡、滎陽郡、梁郡、譙郡、濟陰郡、襄城郡、潁川郡、汝南郡、淮陽郡、汝陰郡、上洛郡、弘農郡、淅陽郡、南陽郡、淯陽郡、淮安郡

梁州∶

漢川郡、西城郡、房陵郡、清化郡、通川郡、宕渠郡、漢陽郡、臨洮郡、宕昌郡、武都郡、同昌郡、河池郡、順政郡、義城郡、平武郡、汶山郡、普安郡、金山郡、新城郡、巴西郡、遂寧郡、涪陵郡、巴郡、巴東郡、蜀郡、臨邛郡、眉山郡、隆山郡、資陽郡、瀘川郡、犍為郡、越巂郡、牂柯郡、黔安郡

雍州∶京兆郡、馮翊郡、扶風郡、安定郡、北地郡、上郡、凋陰郡、延安郡、弘化郡、平涼郡、朔方郡、鹽川郡、靈武郡、榆林郡、五原郡、天水郡、隴西郡、金城郡、枹罕郡、澆河郡、西平郡、武威郡、張掖郡、敦煌郡、鄯善郡、且末郡、西海郡、河源郡

明代

洪武帝認為“

中國之舊疆”包括閩粵(今福建廣東廣西海南四省)、江東、湖湘襄陽(今湖北湖南二省)、贛城(今江西省)、長淮(今江蘇省及安徽省北部)、齊魯、河洛(今河南省)、幽趙晉冀(今河北山西二省及天津北京二市)、秦隴(今陝西甘肅寧夏三省)、巴蜀(今四川省及重慶市)、雲南在內。

明朝人認為今日的江蘇、安徽、浙江、福建、廣東、廣西、江西、海南八省之地都屬於赤縣神州中的

揚州。

明朝人認為今日遼寧省的地理範圍(

遼東都指揮使司)也是屬於赤縣神州的州域。

根據四庫全書版的《明一統志》,明朝全國屬於神州(九州)州域內

分野的府縣如下:

徐州∶兗州府部分、徐州

揚州∶

應天府、鳳陽府、蘇州府、松江府、常州府、鎮江府、揚州府、淮安府、廬州府、安慶府、太平府、寧國府、池州府、徽州府、廣徳州、和州、滁州、杭州府、嘉興府、湖州府、嚴州府、金華府、衢州府、處州府、

紹興府、寧波府、台州府、溫州府、南昌府、饒州府、廣信府、南康府部分、九江府部分、建昌府、撫州府、臨江府、吉安府部分、瑞州府、袁州府、贑州府、南安府、

福州府、泉州府、建寧府、延平府、汀州府、興化府、邵武府、漳州府、福寧州、廣州府、韶州府、南雄府、惠州府、潮州府、肇慶府、羅定州、南寧府及高州府、廉州府、雷州府、瓊州府