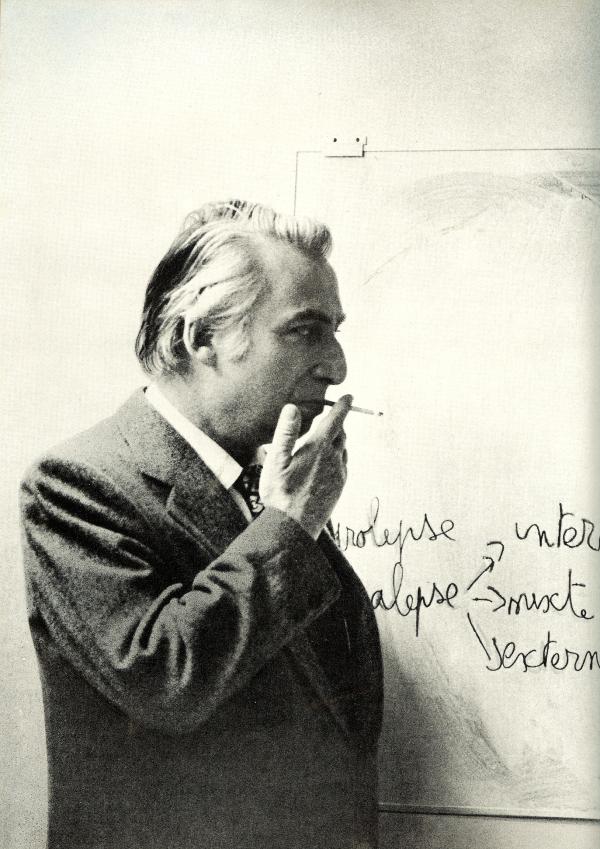

羅蘭·巴特(Roland Barthes,1915年11月12日—1980年3月26日),法國作家、思想家、社會學家、社會評論家和文學評論家。出生於法國下諾曼第大區。逝世於法國法蘭西島,享年64歲。

早期的著作在闡述語言結構的隨意性及對大眾文化的一些現象提供類似的分析。在《神話學》(Mythologies, 1957)書中分析大眾文化。《論拉辛》(On Racine, 1963)在法國文學界造成轟動,使他成為敢與學院派權威相抗衡的人物。他後來有關符號學的作品包括較激進的《S/Z》(S/Z, 1970)、研究日本而寫成的《符號帝國》(The Empire of Signs, 1970),以及其他一些重要的作品使他的理論在1970年代受到廣大的注目,並在20世紀把結構主義建立為一種具領導性的文化學術運動。1976年在法蘭西學院擔任文學符號學講座教授,成為這個講座的第一位學者。

基本介紹

人物生平,早年經歷,發表文章,逝世,個人作品,出版圖書,個人生活,思考方式,著作影響,社會評價,

人物生平

早年經歷

羅蘭·巴特於1915年11月12日出生在法國諾曼第的瑟堡。父親路易·巴特是一位海軍軍官,在他未滿一歲前於北海的一場戰鬥中死亡。他的母親安麗耶塔·巴特與他的姑姑與祖母共同撫養他,在法國巴約訥市,他跟著姑姑學習鋼琴,是他初次接觸文化的經驗。9歲時他跟隨著母親遷移到巴黎並且居住在那直到成年,這造成他一生中對鄉村文化的熱愛。

巴特在學生時便展現出過人的天賦,1935年到1939年於巴黎大學的學習讓他獲得了古典希臘文學學位。其後因為肺結核使他經常進出療養院,亦因健康問題中斷了他的學術生涯,但也使他在第二次世界大戰期間不被徵召入伍。在無法進入法國主要大學進修的狀況下,他輾轉於各地做法語講師,其後在他的學術生涯中也刻意避開這些主要的正規大學任教。

發表文章

羅蘭·巴特於受健康所苦的的這些年間,他將大部份的時間用在取得文法與文字學學位上,也發表了第一篇論文,同時參與了一個醫學預科的研究。

1970年發表著名的作品《S/Z》,是對巴爾扎克小說作品《薩拉辛》的批判式閱讀,被認為是巴特最為質量兼具的作品。整個70年代巴特持續的發展他的文學批評理論,發展出文本性與小說中的角色中立性等概念。

逝世

1977年他被選為法蘭西學院文學與符號學主席。同年他的母親逝世,對於從小被母親獨自扶養長大的巴特而言是重大的打擊,他將過往與攝影相關的論述與理論集結成冊為他最後的偉大作品《明室》。本書從他對一張母親的老照片沉思開始論起,包含了他對攝影媒介對傳播的理論論述,以及他對母親思念的哀悼。

1980年2月25日,在他母親過世三年之後,當他從密特朗主辦的一場宴會離開返家時,於巴黎的街道上被卡車撞傷,一個月後傷重不治,逝世於3月26日,享年64歲。

個人作品

羅蘭·巴特著作二十餘種,主要有《寫作的零度》(1953)、《神話》(1957)、《符號學原理》(1965)、《批評與真實》(1966)、《S/Z》(1970)、《文之悅》(1973)等等,影響了人們對文學和文化的看法,也可視為巴特對文學研究工程延伸而成的一套思想體系。生平參見《羅蘭·巴特自述》(1975)、《偶遇瑣事》(1987)等,後一本書由友人編輯出版。

羅蘭·巴特作品

出版圖書

- 沒有更多了

作者類型:

作者時間:2011年7月14日

《流行體系》是貫穿巴特前後期思想、具有轉折上獨特地位的著作,而且從研究(1957—1963年)到出版(1967年)歷時十年。它強調以符號學理論為背景的建構方法,把流行服裝雜誌作為一種書寫的服裝語言來分析,由此解答了流行體系既是不斷變異又是永恆回歸的雙重個性,並且認為服裝作為交流工具,我們的穿著...

個人生活

羅蘭·巴特無疑是屬於這一類型的天才,做為法國符號學理論的大師,結構主義的思想家,在他的思想里,似乎毫無清規戒律可言。任何一個企圖要將他歸類的想法在他的那些著作前會變得徒勞而白費,也許把他定義一個喜歡在文本里捉弄倒騰的“捉狹鬼”會更加合適。

羅蘭·巴特

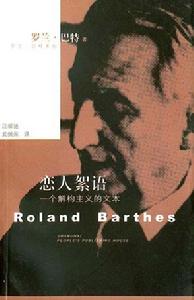

他是一個喜歡兩邊奔跑的人,他會一面推崇新小說,一面卻將大量的熱情用來解釋經典的文學作品;會一面做著結構的工作,一面卻已經在拆磚挖土解構著自己的理論。他那狡黠的智慧使他相信世界並不存在所謂完美和無懈可擊這樣一些蠢話,也使他相信那些浪漫的自以為是自高自大,只不過是一些瞎了眼的傢伙在那盲人摸象。而浪漫本身就是發狂失性的表征,否則不會說戀人都很愚蠢。巴特對那些所謂纏綿悱惻,神秘痴狂,喃喃自語的戀人情話來了個“一個都不能少”。於是他有了這本《戀人絮語》。

《戀人絮語》是一本無法讓人定義的書。就像書名所顯示的那樣,它沒有理論話語的漫漫征途卻不乏深刻洞見。它沒有小說文本的故事情節卻不乏一個個讓人回味流連的愛情場景。他貌似體貼的將戀人的心態和言語的方式安排成了這本書的結構方式,然而其後卻不乏嘲弄。他用一種開放式,流動的,無定向性的言語方式開始了他對愛情的胡言亂語。

巴特精巧的勾勒戀愛狀態的每一個場景,然而卻並把他們有序的編排。所謂相遇,一見鐘情,交談傾訴,挫折誤解,等待,依戀等等,諸種狀態本身就毫無先後順序可言,它們有時交替進行,有時同時發生。剪不斷,理還亂的戀人心緒哪裡有什麼邏輯可言?因此巴特只能針對每一個場景進行勾勒分析。這裡需要強調的是,巴特的分析是建立在戀人這一方,而以戀人愛上的對象為情偶之上的主體性分析。他用歌德在《少年維特之煩惱》中維特所顯示的心態做例,細緻入微的分析每一種狀態下的矛盾和潛台詞。

比如在墨鏡一條下他談到戀人在情偶面前遮遮掩掩的心態。他說:掩蓋。一個讓人斟酌的情境:戀人舉棋不定。她並不是在猶豫是否要向她所鐘情的對象表白愛情(這位戀人素來含蓄),而是在斟酌她究竟應將自己的痴情掩蓋幾分:要暴露多少自己的情慾,痛苦。總而言之,自己極度的感情。他將此種狀態稱之為雙重的自由,一方面戀人要為對方作想,因為愛他。所以不能傾訴太多以免引起對方厭煩。另一方面這種考慮又是以犧牲自己真實感情為代價,明明是內心的風暴,卻因為害怕對方厭煩而不得不掩飾。因此只能閃爍其辭,只能戴著假面前進,通過掩飾來解決一個悖論——-我想讓你知道我對你瞞著什麼。而達到此種目的的方式就是必須在有限的言語中透露無限的內容,巴特對戀人語言的豐富性的分析由此展開。

有句話說不是每一個人都能成為詩人,但每一個人都經歷過成為詩人的那個時期,那便是戀愛。人們在戀愛時都會說出詩人般的話語,因為戀愛中的語言最具模糊性和多義性.一切盡在不言中,或說東而言西。巴特對戀愛中語言的模糊性與多義性的分析極有意思。比如在“情書”,“獻辭”,“我愛你”等諸條目下,他十分精闢的揭示了語言雙向性的特徵,尤其對“我愛你”這一語詞的分析更見精彩。他通過對匈牙利語中我愛你這個粘著語的分析,說明這一情境不是指愛情表白或海誓山盟,而是指愛的反覆呼喚本身。因為在匈牙利語中我愛你這一語句是無法被分析的,它無法被拆解,我愛你不是個句子,它不傳情達意,只是伴隨一種特定情境而生:“主體被懸吊在與異體的映照當中”,它是一種呼喚,和我們平常在說啊,哈,喔,這些語氣詞毫無二致,它是在某種特定情境裡產生的特定話語。因此對我愛你這句話最好的回應,並不是我不愛你,而是沉默。對於召喚的拒絕.這樣它所否定的不僅僅是我愛你這個句子中的某一個指稱,而是直接否定說話人本身,是對說話人主體的拒絕.這無疑是對戀人的最大打擊。巴特在語言的分析里騰挪跌宕,不時的精彩之論讓人驚喜不已。巴特在此書中玩弄了不少文字遊戲,從詞源學,相似性的角度對戀人心態開一個不大不小的玩笑。當然在這樣的玩笑里,我們深諳語言的魅力,同時也不無驚訝他怎么能把所指和能指玩得如此嫻熟而不露痕跡。比如“交談”這一條目,法語原文是L’entretien。它有多重含義,既可以指維持原狀,保持感情,也可指供養(比如異性等),還有交談的意思。巴特說戀人之間的交談本身是一種觸摸,戀人用言語來觸摸情偶,用美麗具有獨特魅力的辭藻將對方裹住,這種裹住的狀態暗合了這一詞語的另外一層意思供養,而交談所達到的目的則使得保持感情這一意思得到顯現。巴特狡黠的智慧由此再現。

羅蘭·巴特

思考方式

通過語言的有趣分析巴特新見迭出,妙語如珠。然而,他當然還有他誠懇的一面。誠懇的在狀態本身進行別有洞天的分析。當語言無法救急的時候,他會直接回到心態本身,對心態本身來個淋漓盡致的展示,從而發現其種種可笑之處。在“等待”一條中,他分析現代人的無奈情境,“人總是在等待,處於一種移情狀態之中。……可以這么說,哪兒有等待,哪兒就有移情。我依賴並介入另一個存在,而這個存在的實現又需要時間——整個過程的是在克制自我欲望,銷蝕我的需求。讓人等著——這是超於世間所有權利之上的永恆權威,是“人類最古老的消遣方式。”巴特不用玩弄語言遊戲同樣也能在情境中展開他思想的火花,見常人所未見,因此他不僅是語言的專家,同樣也是思想的大師。

羅蘭·巴特

其實仔細捉摸巴特的思考方式,也還是不難覺察出巴特是借否定語言的終極意義來否定神,權威和理性。他對戀人情話的分析,也見得出他對主體性高揚的浪漫主義的鄙視。這一鄙視也許只是他個人的偏見,然而我們卻無法不喜歡他在這本《戀人絮語》中的支言片語,他那五彩斑斕自由而快樂的敘述,誘惑著我們進入到他思想的迷宮裡去窺視他那時時迸發的狡黠智慧。

著作影響

早期著作

羅蘭·巴特最早期的作品主要是對40年代存在主義思潮的回應,尤其是針對其代表人物薩特。在薩特的作品《什麼是文學》中,他將自己從既已建立的書寫形式以及他認為敵視讀者的前衛書寫形式中抽離。而巴特的回應是:何不尋找書寫中那些特別而獨創的元素。在《寫作的零度》中巴特認為語言與形式都是呈現概念上的常規,而不完全是創意的表現。形式,或者是巴特所稱的“書寫”是個體選擇以獨特的方式操作形式上的常規來達到他所想達到的效果,這是一個獨特且創造性的行動。當一個人書寫的形式向大眾發表以後,將無可避免的成為常規,這表示創作成為一種在持續不斷改變與反應中的連續性歷程。他認為加繆的《局外人》中那種誠意地忽略矯情的細節描寫與風格的塑造,正是理想的例子。

羅蘭·巴特

從對法國史學家en:jules michelet作品的批判閱讀中,巴特持續發展他的觀點,並且將其運用在更為廣闊的領域。他解釋米什萊對歷史與社會的觀點具有明顯的缺陷,但是透過對於他的作品的研讀,個人不應該學習他的觀點,而是保持著批判的距離,從他的錯誤中學習。了解他的思想如何、為什麼有缺陷將能更了解他的歷史分期勝過他的觀察。

同樣的,巴特認為前衛書寫在作品與讀者間刻意保持距離的態度應當受到稱讚。前衛作家透過這種明顯刻意而不宣稱的方式,確保讀者保持客觀的觀點閱讀他們的作品。從這角度來看,巴特相信藝術應是批判的,並且詢問著這世界,而不是尋找並解釋這世界,就如米什萊所為。

符號學和神話研究

由神話巴特表示思想意識(意識形態):哪個以積極提升價值和聳立組在社會內的興趣,保護流行的權力的架構的許多想法和慣例。( 意識形態可了解為 概念及實踐去提升社會上統治群的價值及利益,保衛現行的權力結構)。

社會評價

通過語言的有趣分析巴特新見迭出,妙語如珠。然而,他當然還有他誠懇的一面。誠懇的在狀態本身進行別有洞天的分析。當語言無法救急的時候,他會直接回到心態本身,對心態本身來個淋漓盡致的展示,從而發現其種種可笑之處。在“等待”一條中,他分析現代人的無奈情境,“人總是在等待,處於一種移情狀態之中。……可以這么說,哪兒有等待,哪兒就有移情。我依賴並介入另一個存在,而這個存在的實現又需要時間——整個過程的是在克制自我欲望,銷蝕我的需求。讓人等著——這是超於世間所有權利之上的永恆權威,是“人類最古老的消遣方式.”巴特不用玩弄語言遊戲同樣也能在情境中展開他思想的火花,見常人所未見,因此他不僅是語言的專家,同樣也是思想的大師。

羅蘭·巴特作品